Si deve ad un surrealista, Paul Eluard, la definizione che meglio richiama ciò che era un lager nazista. Per un surrealista gli impulsi istintivi devono essere considerati forza autonoma della coscienza ed il compito dell’artista, del poeta come del pittore, è soltanto di registrarli automaticamente; secondo il metodo definito “scrittura automatica”.

La definizione “l’innominabile”, che questa impostazione mentale detta a Paul Eluard, è la più idonea, come riconosce Adolf Rudnicki, per una condizione umana che fu comune a milioni di persone tra il 1933 ed il 1945; «un mondo nel quale dagli uomini si ricavava sapone, dalle chiome delle fanciulle materassi di crine, un mondo la cui mostruosità rendeva impossibile qualsiasi riferimento».

Si comprende quindi come mai nelle opere letterarie o pittoriche in cui si sono voluti definire i campi di sterminio, si è cercato di dare un nome all’innominabile; si è stati costretti a limitarsi alla registrazione di un fatto.

Ciò che prevale in queste opere è la disperazione.

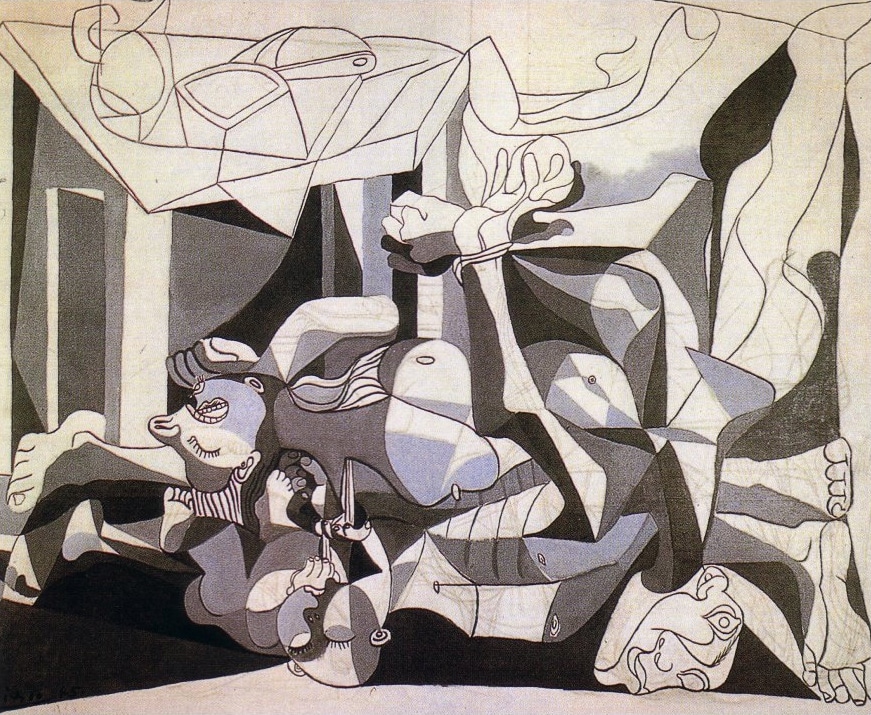

Così è nel Carnaio che Picasso dipinse nel 1945 dopo la fine della guerra; Penrose ha definito infatti questo quadro, «la più disperata fra le opere di Picasso». Ma analoga sensazione si prova inevitabilmente di fronte a tutte le opere che vorrebbero elevarsi a simbolo della mostruosità dei lager; come nel Campo di concentramento di Lasar Segall o nelle opere di Carlo Levi, di Anthony Toney o in Vittime di David Alfaro Siqueiros.

Tutti lavori in cui si punta l’attenzione sui corpi morti, come quelli visti da Siqueiros di scorcio, in una prospettiva radente, di una realtà spietata, che ricorda il famoso “Cristo morto” del Mantegna, o quelli visti dall’alto da Toney nel lager che ne risulta disseminato nella assoluta mancanza di qualsiasi forma di vita, oppure in quella opera del 1942 che è un presentimento del lager, lo stupendo “donne morte” di Levi, o infine nel Carro di morti o in L’ultimo compagno nel forno crematorio di Gusen opere di Aldo Carpi, deportato nel 1944 a Mauthausen e poi a Gusen. Ma ancor più tremendo nei campi di sterminio è ciò che precede la morte.

(clicca sull’immagine per ingrandire e leggere la didascalia)

Anche nei lager gli artisti possono cogliere per tramandarlo ai posteri l’elemento umano che si colloca fuori dal sistema, nel “contromondo” morale dei deportati, come è stato definito, dove al terrore, al dolore, all’abbattimento, allo stato d’incoscienza dovuto alla fatica e al digiuno si uniscono, emersi dal più profondo dell’individuo, i ricordi, gli stati d’animo personali che fanno una realtà complessa e multiforme di uomini strappati dalle loro case, dai loro affetti e talvolta dalle loro radici, com’è accaduto a certi intellettuali tedeschi ed austriaci di origine ebrea. Questa situazione particolare è stata espressa in modo chiaro ed efficace da Jean Améry, pseudonimo di Hans Mayer, che, nato a Vienna da una famiglia di origine ebraica che tuttavia lo aveva tenuto lontano fin dall’infanzia da ogni ebraismo religioso e culturale, ignaro di esso, ha dovuto accorgersene quando il nazismo con “Le leggi di Norimberga” lo ha definito tale.

Emigrato in Belgio ed entrato nella Resistenza, è arrestato mentre tentava di fare propaganda antinazista fra i soldati tedeschi ed è internato ad Auschwitz, da dove uscì dopo due anni, all’arrivo degli alleati.

«Non avevamo perso il Paese – scrive Jean Améry – dovevamo riconoscere di non averlo mai avuto». … «evitavo di parlare la lingua, la mia lingua e scelsi uno pseudonimo che ha un’eco romanza».

A Jean Améry si devono alcune espressioni molto efficaci, in grado di evocare ciò che avveniva nei lager.

«Il torturato nel suo urlo di dolore è solo un corpo e niente altro»; o anche per asserire che ad Auschwitz ogni precedente diventa inservibile; «ciò che prima di tutto avvenne fu la crisi totale di ogni idea estetica della morte».

Gli artisti che hanno voluto cogliere l’elemento umano tra i deportati in un campo di sterminio hanno dovuto esprimere nei diversi aspetti un unico tema autentico: l’uomo in un mondo inumano.

Con il Bambino nel campo di concentramento Corrado Cagli, nel corpo scheletrito, rivestito di stracci con gli occhi tristi, smorti, spenti, documenta, in modo forse più incisivo che negli altri disegni, da lui eseguiti a Buchenwald ed in altri campi di concentramento, l’azione di un lager su di un essere umano così come l’aveva constatato entrando nel campo con le truppe americane.

Cagli, emigrato negli USA per ragioni razziali, aveva partecipato allo sbarco in Normandia con l’esercito americano e con questo era entrato nei lager.

Maria Hiszpànska-Neumann, nata a Varsavia e deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück, tra i suoi disegni documentari, esprime nelle Portatrici di pietre, con i visi scavati, allucinati, come la fatica inumana riduce gli esseri umani debilitati dalla fame.

È di grande impatto emotivo La marcia della morte di Hermann Bruse, con la fila di uomini tutti uguali, ma con i volti che esprimono stati d’animo diversi di persone differenti pur nella consapevolezza dello stesso terribile destino. Si alterna nei visi, la volontà di vedere tutto sino alla fine, la rabbia, la rassegnazione, il terrore, reazioni diverse di persone diverse di fronte agli ultimi istanti prima della morte atroce.

Bruse, nato in Westfalia nel 1904, pittore e grafico, aveva collaborato nel 1933 alla rivista clandestina “Tribüne”; messo in carcere dal ’34 al ’36, poi sorvegliato speciale, con divieto di svolgere qualsiasi attività; arrestato di nuovo nel 1944, viene liberato dagli alleati.

In Senza parole di Zinovij Tolkacev, che aveva assistito alla liberazione dai campi di Majdanek e di Auschwitz, le mani che nascondono il volto assumono con grande forza il compito di esprimere quanto di tremendo è di fronte a loro.

Le mani rivolte in alto di donne supplicanti, nell’opera “Le vittime” di Lea Grundig, è un’efficace rappresentazione di uno stato di terrore. La disperazione delle madri cui sono strappati i figli è espresso con grande efficacia in Le madri della pittrice svedese Vera Nilsson in uno studio per un murale di grandi dimensioni.

(clicca sull’immagine per ingrandire e leggere la didascalia)

È questo uno dei rari esempi in cui l’autore coglie singoli aspetti umani del mondo dei deportati senza aver sopportato su di sé i traumi, il terrore, le tremende sensazioni di chi è stato internato in un lager, oppure, partecipando alla liberazione dei deportati, ha subito un inatteso impatto emotivo trovandosi di fronte all’improvviso ad una realtà scioccante.

Tra queste sconvolgenti opere grafiche e pittoriche che documentano la barbarie e la realtà innominabile dei campi di sterminio nazisti vi sono dei disegni colorati di fiori e di farfalle; sono stati eseguiti da bambini di Terezin.

Questa città-fortezza eretta a sessanta chilometri da Praga ai confini del suo impero da Giuseppe II e dedicata a sua madre Maria Teresa d’Austria era stata trasformata dai nazisti in un gigantesco ghetto; costruita per 7.000 abitanti, vi hanno fatto affluire 140.000 ebrei trasferiti poi gradualmente ai lager, soprattutto Auschwitz, per esservi eliminati; tra loro sono passati nel ghetto 15.000 bambini.

Con la politica di affamare e mantenere nel campo pessime condizioni igieniche, le SS erano riuscite ad ottenere un’altissima mortalità “naturale”.

I cadaveri raccolti ogni mattina erano diventati una componente normale della vita del campo, come le angherie e le uccisioni perpetrate dai carcerieri. Nessuno si sentiva al sicuro dalle malattie contagiose, dalla morte per fame, dai “viaggi” verso l’ignoto da cui nessuno ritornava.

Da questo inferno tuttavia sono uscite poesie, disegni, composizioni musicali, commedie; soprattutto di bambini; gli adulti li avevano infatti organizzati in gruppi e piccole comunità, divise per età e lingua.

(clicca sull’immagine per ingrandire e leggere la didascalia)

Sono rimasti a testimoniare l’attività di questi bambini 66 poesie e 4.000 disegni; tra questi molti esprimono il desiderio di rivedere fiori e farfalle che, come scrissero in alcune poesie, a Terezin non c’erano; ma in altri compaiono premonizioni della loro sorte, come, forse, nel disegno di Vladimír Flusser con una scura immagine della morte con la falce.

Quando l’8 maggio 1945 l’Armata Rossa arriva a liberare il campo, i deportati rimasti sono 17.247 e tra questi soltanto un centinaio di bambini, tutti gli altri sono morti nel ghetto o sono finiti nelle camere a gas dei campi di sterminio.

Insieme a molti animatori dei gruppi di bambini, come l’artista progressista Fredl Dicker Brandejsova, sono stati eliminati ad Auschwitz anche i quattro piccoli autori di questi disegni: Doris Weiserová, H. Turnovská e Vladimír Flusser a 12 anni di età ed E. Taussigová quando non aveva ancora raggiunto l’età di 10 anni.

I loro disegni sono rimasti a testimoniare il prepotente desiderio di vivere anche nella sconvolgente realtà del campo di concentramento e di fronte alla consapevolezza dell’atroce fine imminente; sono quindi più ancora delle altre opere grafiche e pittoriche, la testimonianza dell’innominabile atrocità dello sterminio, ma anche della forza della vita.

Da Patria Indipendente n. 1 del 2003

Pubblicato lunedì 16 Gennaio 2017

Stampato il 19/04/2024 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/limmagine-dellinnominabile/