L’Anpi è impegnata in prima fila nella lotta contro i reati commessi sul web da organismi o movimenti fascisti, alcuni dei quali hanno assunto chiari connotati associativi. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di occuparsi della questione, fornendo argomentazioni assolutamente convincenti.

L’Anpi è impegnata in prima fila nella lotta contro i reati commessi sul web da organismi o movimenti fascisti, alcuni dei quali hanno assunto chiari connotati associativi. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di occuparsi della questione, fornendo argomentazioni assolutamente convincenti.

Tra le sentenze emesse, meritano di essere citate almeno le due più significative sul tema: Cassazione penale n. 33179/2013 e Cassazione penale n. 34713/2016 (quest’ultima riferita al cd. caso Stormfront).

La prima si è occupata del tema della promozione e direzione di una comunità virtuale finalizzata all’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e della configurabilità del delitto associativo previsto dall’art. 3, 3° comma, L. n. 654/1975 (cd. Legge Reale) di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, come modificata dalla L. n. 205/1993 (cd. Legge Mancino, che vieta la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni aventi come scopo l’incitamento alla discriminazione e alla violenza di tipo razziale) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122/1993. In parole semplici, la Corte di Cassazione ha sancito il principio giuridico secondo cui la fattispecie di associazione per delinquere finalizzata all’incitamento e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi può essere ravvisata anche in una comunità virtuale (cioè in una struttura operante stabilmente in internet in modo organizzato tramite una regolamentazione delle comunicazioni sul web dettata dal responsabile) che utilizzi il blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante la diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone responsabili di aver operato a favore dell’uguaglianza e dell’integrazione degli immigrati (ad esempio, nel caso della sentenza citata, additare come “traditori” e “delinquenti italiani” coloro che avevano operato a favore dell’uguaglianza e dell’integrazione degli immigrati).

Ma quando una “comunità virtuale in internet” può dirsi idonea strutturalmente a configurare una vera e propria “associazione a delinquere”? Secondo la Corte di Cassazione, è necessario che vi sia anche la coscienza e la volontà di partecipare all’associazione stessa, elemento, questo, ricavabile dal fatto che gli aderenti al gruppo siano edotti e condividano le finalità del gruppo stesso. Il convincente percorso argomentativo della Corte ha condotto al principio di diritto secondo cui l’associazione a delinquere può sussistere anche per le realtà associative cd. “in rete”, le quali utilizzano le nuove tecnologie, privilegiando l’uso di blog, chat o virtual communities in internet, non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicità di contatti tra i partecipi, tipica dell’associazione a delinquere di tipo, per così dire, classico.

Nel solco di una giurisprudenza illuminata e consapevole dei rischi che la sottovalutazione di fenomeni di intolleranza razziale inevitabilmente comporta, la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, ribadito i principi fin qui esposti, con la seconda delle sentenze citate: Cass. Pen., sez. I, n. 34713 del 16.2.2016, nota come Stormfront. La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava un caso di promozione e direzione di un gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza, per motivi razziali, etnici e religiosi poiché, accomunati da una vocazione ideologica di estrema destra nazionalsocialista, chi ne faceva parte si associava allo scopo di commettere più delitti di diffusione di idee on line e tramite volantinaggio, fondati sulla superiorità della razza bianca, sull’odio razziale ed etnico e d’incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza per motivi razziali ed etnici e realizzati attraverso la sezione italiana di un sito, i cui partecipanti usavano pseudonimi per mascherare la propria identità e attuare le condotte sopra descritte. Per mera completezza espositiva, è bene ricordare che la Corte ha confermato la condanna dei Giudici di merito, per i reati previsti dalla L. n. 654 del 1975, art. 3 (commi 1 e 3). Insomma, in tema di discriminazione razziale (un tema non “separabile” dall’idea fascista, poiché – come ha scritto efficacemente Vito D’Ambrosio in un suo recente articolo – il richiamo al fascismo va equiparato a quello al nazismo, “data l’identità tra i due regimi quanto meno sul piano della più feroce xenofobia e discriminazione razziale”), perché vi sia reato non è necessario che esista una struttura e organizzazione “anche materiale”, essendo sufficiente che tale struttura organizzata operi sul web in modo – diciamo così – virtuale.

Nel solco di una giurisprudenza illuminata e consapevole dei rischi che la sottovalutazione di fenomeni di intolleranza razziale inevitabilmente comporta, la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, ribadito i principi fin qui esposti, con la seconda delle sentenze citate: Cass. Pen., sez. I, n. 34713 del 16.2.2016, nota come Stormfront. La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava un caso di promozione e direzione di un gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza, per motivi razziali, etnici e religiosi poiché, accomunati da una vocazione ideologica di estrema destra nazionalsocialista, chi ne faceva parte si associava allo scopo di commettere più delitti di diffusione di idee on line e tramite volantinaggio, fondati sulla superiorità della razza bianca, sull’odio razziale ed etnico e d’incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza per motivi razziali ed etnici e realizzati attraverso la sezione italiana di un sito, i cui partecipanti usavano pseudonimi per mascherare la propria identità e attuare le condotte sopra descritte. Per mera completezza espositiva, è bene ricordare che la Corte ha confermato la condanna dei Giudici di merito, per i reati previsti dalla L. n. 654 del 1975, art. 3 (commi 1 e 3). Insomma, in tema di discriminazione razziale (un tema non “separabile” dall’idea fascista, poiché – come ha scritto efficacemente Vito D’Ambrosio in un suo recente articolo – il richiamo al fascismo va equiparato a quello al nazismo, “data l’identità tra i due regimi quanto meno sul piano della più feroce xenofobia e discriminazione razziale”), perché vi sia reato non è necessario che esista una struttura e organizzazione “anche materiale”, essendo sufficiente che tale struttura organizzata operi sul web in modo – diciamo così – virtuale.

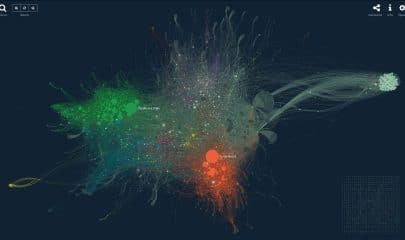

Oggi viviamo indubbiamente in una realtà “virtuale”, globalizzata e digitalizzata che, attraverso internet, non solo rende più agevole attuare forme di organizzazione e di coordinamento tra movimenti e gruppi, ma, attraverso l’organizzazione, consente di amplificare e di rendere più capillare e veloce, e quindi più efficace, ogni forma di propaganda, di incitamento, di istigazione e di diffusione di idee legate al nazionalsocialismo e al fascismo.

Vi è, quindi, la necessità – sempre più urgente – di prevenire, sul piano informatico, la possibilità di utilizzare un programma che non consenta di identificare il mittente dei materiali immessi in rete. È questo un passaggio fondamentale, giacché l’impossibilità di individuare i mittenti avrebbe come conseguenza una maggior facilità di trasformare un gruppo di “pochi”, magari operante su un solo sito, in un gruppo di “molti”, più articolato sotto il profilo degli obiettivi e della capacità divulgativa e, quindi, a cascata, più pericoloso in termini di azioni concrete.

È forse tempo che, nel nostro Paese, la Giurisprudenza della Suprema Corte si affranchi dall’orientamento più mite (purtroppo ancora esistente: cfr. sentenza n. 8180/2018), se vuol contribuire ad impedire che attecchiscano forme di organizzazione preordinate alla propalazione di idee miserabili e illecite ispirate al nazismo, al fascismo e all’odio razziale, con il rischio – di cui la storia, purtroppo, ha già dimostrato la concretezza, sedimentata in un clima di sottovalutazione – che a tali idee possano seguire i fatti.

È forse tempo che, nel nostro Paese, la Giurisprudenza della Suprema Corte si affranchi dall’orientamento più mite (purtroppo ancora esistente: cfr. sentenza n. 8180/2018), se vuol contribuire ad impedire che attecchiscano forme di organizzazione preordinate alla propalazione di idee miserabili e illecite ispirate al nazismo, al fascismo e all’odio razziale, con il rischio – di cui la storia, purtroppo, ha già dimostrato la concretezza, sedimentata in un clima di sottovalutazione – che a tali idee possano seguire i fatti.

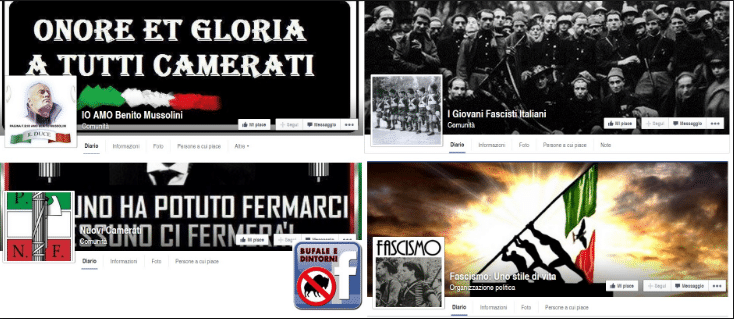

In ogni caso, l’intervento giurisdizionale rappresenta sempre l’extrema ratio: è del tutto evidente che le considerazioni di carattere giuridico sopra svolte debbano necessariamente intrecciarsi con quelle di carattere informatico, e che le prime, da sole, non bastino. Quindi, prima di “scomodare” la magistratura, è prioritario intervenire sul web. Qualche risultato significativo è stato raggiunto di recente (in concomitanza con la campagna elettorale), con la cancellazione di circa 200 pagine apologetiche, grazie all’impegno di Patria Indipendente e dell’Anpi nel denunciare la presenza neofascista e razzista sul web.

La strada è tracciata, ma occorre continuare a percorrerla senza indugio, utilizzando ogni possibile strumento idoneo a limitare la presenza fascista in rete. Sotto tale profilo, alcune strategie sono già fin d’ora perseguibili, specie se teniamo conto del momento storico in cui, ad esempio, il dibattito sulle fake news domina la scena mediatica e può offrire spunti interessanti anche i nostri fini. Mark Zuckerberg, uno dei fondatori del social network Facebook, poco prima di essere coinvolto nel recente caso di Cambridge Analytica (per il quale ha chiesto pubblicamente scusa nel corso dell’audizione del 10 aprile 2018 al Senato americano), aveva annunciato che l’algoritmo di Facebook avrebbe dato maggiore evidenza alle notizie che vengono reputate affidabili. Ma sulla base di cosa una notizia viene considerata affidabile? Secondo Zuckerberg, la soluzione più oggettiva è quella di chiedere alla comunità quali fonti siano degne di fiducia. In concreto ciò significa che nei controlli-qualità operati da Facebook sarà posta una domanda in più: “conosci la fonte di questa notizia? E la reputi affidabile?”.

La sperimentazione partirà negli Stati Uniti e certamente fornirà qualche risposta sull’efficacia di trasformare gli utenti in altrettanti garanti della “verità” – nel nostro caso – storica. Oltre a questo, sul piano informatico sarebbe auspicabile, ove possibile, codificare un meccanismo che: a) impedisca la possibilità di utilizzare un programma che non consenta di identificare il mittente dei materiali immessi in rete o che, comunque, garantisca l’individuazione dei responsabili; b) consenta una maggiore rapidità d’intervento per rimuovere i contenuti illeciti. Come ha suggerito anche Giovanni Baldini in una sua recente analisi, vi sono due strategie, indipendenti l’una dall’altra, da attuare entrambe e contemporaneamente: a) ottenere un impegno da parte di Facebook in modo da permettere agli utenti di segnalare pagine fasciste e, a fronte delle segnalazioni, a Facebook di bloccarle in tempo reale; b) ottenere un impegno da parte della Polizia Postale a reprimere gli abusi e le violazioni di legge in tema di diffusione di idee razziste e nazifasciste.

Sotto quest’ultimo profilo, diventa sempre più urgente e necessario che i cittadini segnalino contenuti apologetici del fascismo e pagine razziste alla Polizia Postale e/o all’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale). La Polizia Postale opera attraverso il Servizio centrale con sede a Roma e coordina 20 compartimenti regionali e 80 sezioni territoriali: è, insomma, un’organizzazione presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale (e non solo, grazie alla collaborazione a livello internazionale con altre forze di polizia di paesi stranieri). A livello operativo il Servizio è organizzato in distinte aree d’intervento; sarebbe, quindi, auspicabile che venisse creata una squadra di investigatori preposta a monitorare costantemente la rete Internet e a condurre indagini specialistiche sull’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione da parte dei gruppi neofascisti e nazifascisti che, come tali, dovrebbero essere considerati veri e propri gruppi eversivi, tanto che non sarebbe affatto inappropriato parlare di cyberfascismo (proprio come si parla di cyberterrorismo) per indicarne la pericolosità e la diffusività. Vi sono, poi, compartimenti territoriali della Polizia Postale, che hanno un’organizzazione analoga a quella del Servizio nazionale, ma con un carattere più operativo e più legato al territorio di competenza. E sono proprio tali compartimenti a dover gestire le denunce dei cittadini, che – si auspica – vengano presentate in modo sempre più diffuso attraverso la hot line della polizia postale delle comunicazioni.

Sotto quest’ultimo profilo, diventa sempre più urgente e necessario che i cittadini segnalino contenuti apologetici del fascismo e pagine razziste alla Polizia Postale e/o all’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale). La Polizia Postale opera attraverso il Servizio centrale con sede a Roma e coordina 20 compartimenti regionali e 80 sezioni territoriali: è, insomma, un’organizzazione presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale (e non solo, grazie alla collaborazione a livello internazionale con altre forze di polizia di paesi stranieri). A livello operativo il Servizio è organizzato in distinte aree d’intervento; sarebbe, quindi, auspicabile che venisse creata una squadra di investigatori preposta a monitorare costantemente la rete Internet e a condurre indagini specialistiche sull’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione da parte dei gruppi neofascisti e nazifascisti che, come tali, dovrebbero essere considerati veri e propri gruppi eversivi, tanto che non sarebbe affatto inappropriato parlare di cyberfascismo (proprio come si parla di cyberterrorismo) per indicarne la pericolosità e la diffusività. Vi sono, poi, compartimenti territoriali della Polizia Postale, che hanno un’organizzazione analoga a quella del Servizio nazionale, ma con un carattere più operativo e più legato al territorio di competenza. E sono proprio tali compartimenti a dover gestire le denunce dei cittadini, che – si auspica – vengano presentate in modo sempre più diffuso attraverso la hot line della polizia postale delle comunicazioni.

Tale strategia, indipendente da quella che coinvolge Facebook, comporta certamente un impegno da parte nostra di continua segnalazione così da costringere la Polizia Postale ad attivarsi tempestivamente. Proprio grazie alle denunce dei cittadini e alla collaborazione fra Facebook e Polizia postale sarà possibile risalire agli autori di contenuti fascisti e razzisti, benché vi siano strumenti di anonimizzazione in grado di impedire tecnicamente di risalire all’autore dei contenuti apologetici; in genere, però, si tratta di casi sporadici, di “nicchia” per così dire, dal momento che tali strumenti richiedono un’elevata competenza per essere davvero efficaci.

Certo, sembra paradossale pensare a tali misure quando la conclusione è che a un gruppo dichiaratamente fascista come CasaPound, molto attivo sul web e su Facebook, è stato consentito di presentarsi ufficialmente (e per fortuna con risultati quasi insignificanti) alle recenti elezioni politiche del 4 marzo. È quindi nostro dovere agire per evitare ogni ulteriore paradosso e per rendere ogni “conclusione” conforme a Costituzione o, in una parola, antifascista.

Massimo Corradi, avvocato

Pubblicato venerdì 18 Maggio 2018

Stampato il 30/06/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/nel-tempo-del-cyberfascismo/