L’Anpi, a un secolo dalla Marcia su Roma, con la conferenza La crisi dello Stato liberale e la vittoria del fascismo, che si è tenuta il 10 novembre scorso alla Federazione nazionale stampa italiana, ha voluto aprire una riflessione su ciò che accadde nel 1922 e le conseguenze per la storia d’Italia nei successivi vent’anni.

L’Anpi, a un secolo dalla Marcia su Roma, con la conferenza La crisi dello Stato liberale e la vittoria del fascismo, che si è tenuta il 10 novembre scorso alla Federazione nazionale stampa italiana, ha voluto aprire una riflessione su ciò che accadde nel 1922 e le conseguenze per la storia d’Italia nei successivi vent’anni.

Un tema che, senza far paragoni tra epoche storiche diverse, come ha sostenuto il presidente nazionale dell’associazione dei partigiani Gianfranco Pagliarulo “nasconde una lezione che forse ci può servire ancora oggi per capire come una democrazia liberale può scivolare verso un regime autoritario”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Serena Colonna, segretaria generale Anppia in rappresentanza del Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza; della storica Giulia Albanese, docente all’Università degli Studi di Padova; di Massimo Villone, docente emerito di diritto costituzionale all’università Federico II di Napoli; e di Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

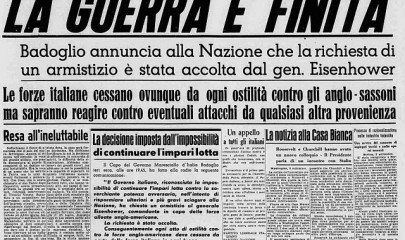

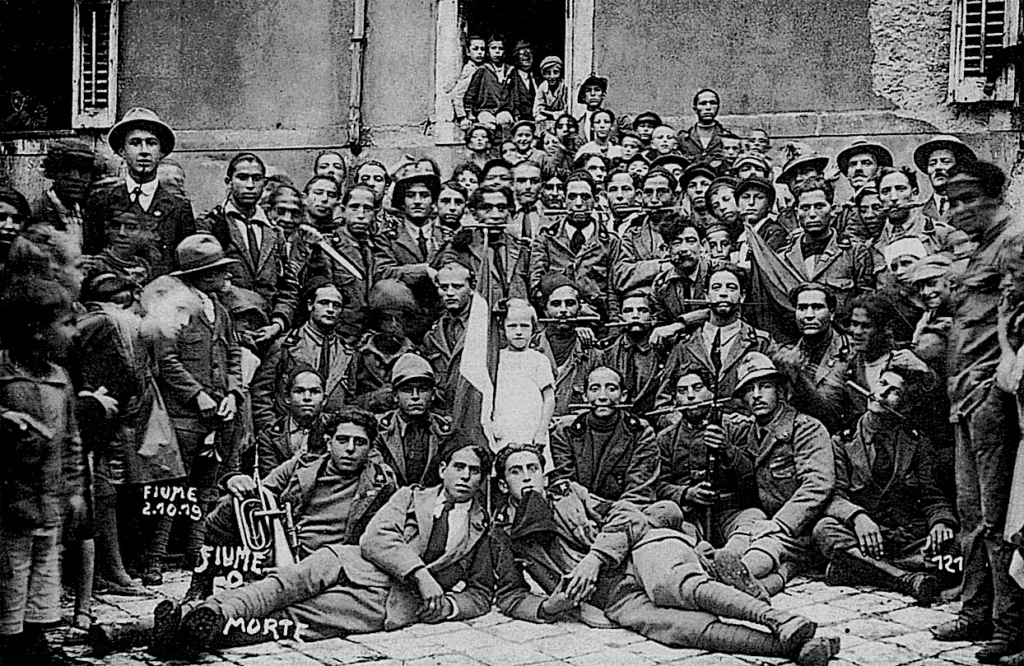

L’introduzione del presidente Pagliarulo ha ripercorso le “date topiche della resistibile ascesa di Mussolini” che, con la marcia su Roma, hanno portato al passaggio di testimone tra lo Stato liberale e il fascismo: un percorso iniziato un paio di anni prima con lo squadrismo, poi con la trasformazione del fascismo da movimento a partito nel 1921.

All’indomani della Prima guerra mondiale, nel nostro Paese, ciò che fa vacillare l’impalcatura dello Stato liberale è una molteplicità di cause.

Nella penisola serpeggia il mito della “vittoria mutilata”, i governi sono deboli, le burocrazie e i grandi organi dello Stato simpatizzano con il fascismo, che ottiene anche il sostegno di una parte rilevante del mondo imprenditoriale e dei proprietari terrieri.

Le forme di democrazia precedenti alla Grande guerra sono sostanzialmente sospese fin dall’entrata nel conflitto dell’Italia, con l’accentramento dei poteri in mano ai militari e lo svuotamento dei poteri del Parlamento. E nel dopoguerra, mentre si avvia il biennio rosso, la violenza degli squadristi si fa sempre più frequente e viene sempre più legittimata.

Malgrado la forza elettorale di socialisti e cattolici, le tensioni tra queste due forze politiche, la confusione nella vita del Paese e nel Parlamento, la sottovalutazione del pericolo fascista, portano allo sfascio la democrazia liberale. Nonostante non mancassero analisi in grado di cogliere la gravità del precipitare politico e istituzionale, la stragrande maggioranza dei liberali del tempo addirittura sostiene la svolta politica in favore dei fascisti.

Aprendo il suo intervento, Serena Colonna ha denunciato la mancanza di attenzione all’anniversario da parte delle istituzioni repubblicane (con pochissime eccezioni, quali Bari) che, al contrario di associazioni, istituti storici e università, non hanno promosso appuntamenti di approfondimento in occasione del centenario della Marcia su Roma, eppure è un evento nodale per la nostra storia.

Aprendo il suo intervento, Serena Colonna ha denunciato la mancanza di attenzione all’anniversario da parte delle istituzioni repubblicane (con pochissime eccezioni, quali Bari) che, al contrario di associazioni, istituti storici e università, non hanno promosso appuntamenti di approfondimento in occasione del centenario della Marcia su Roma, eppure è un evento nodale per la nostra storia.

Tornando al tema dell’incontro, la crisi dello Stato liberale, Colonna ha poi evidenziato come un processo graduale, ma molto veloce, porta nel giro di pochissimi anni all’instaurazione di un regime, proprio perché tale crisi fa sì che le istituzioni non siano in grado di rispondere ai problemi creati dal dopoguerra e alle istanze poste dalle forze popolari.

Un ruolo importante è giocato dalla monarchia che, anziché assumersi le proprie responsabilità firmando lo stato d’assedio e fermando così gli squadristi in marcia, incarica Mussolini di formare il governo.

Le violenze squadriste degli anni Venti, l’uccisione di don Minzoni e Matteotti, l’emanazione delle leggi che aboliscono libertà di stampa, riunione, associazione, l’istituzione del Tribunale speciale, le leggi razziali, i crimini compiuti in Africa e in Iugoslavia, fino alle drammatiche vicende avvenute tra ’43 e ’45 non avvengono affatto a caso, sono le tappe di un percorso che inizia nel 1922.

E se le associazioni della memoria ricordano questi eventi “non è per amore del passato ma come impegno per il futuro, perché ricordare quei fatti e ricordare la matrice antifascista della nostra Costituzione e della nostra Repubblica significa preservare la radice dello Stato italiano e dell’Europa unita”.

Essenziale alla riuscita dell’evento è stata l’attenta analisi di Giulia Albanese. La storica ha evidenziato le modalità con cui il fascismo è riuscito, complice il trasformismo, a imporsi in un sistema caratterizzato dall’assenza tra le forze politiche italiane di una condivisione unanime delle regole e dei principi della democrazia liberale e dalla presenza di diversi livelli di conflitto. Che il fascismo supera da una parte istituendo un quadro repressivo e liberticida e dall’altra assumendo in sé un elemento costruttivo di modernità e di un nuovo blocco sociale.

Essenziale alla riuscita dell’evento è stata l’attenta analisi di Giulia Albanese. La storica ha evidenziato le modalità con cui il fascismo è riuscito, complice il trasformismo, a imporsi in un sistema caratterizzato dall’assenza tra le forze politiche italiane di una condivisione unanime delle regole e dei principi della democrazia liberale e dalla presenza di diversi livelli di conflitto. Che il fascismo supera da una parte istituendo un quadro repressivo e liberticida e dall’altra assumendo in sé un elemento costruttivo di modernità e di un nuovo blocco sociale.

A seguire, ha preso la parola via streaming il professore Massimo Villone, ponendo l’attenzione sulla Grande guerra come fattore determinante alla creazione di una coscienza di classe dei ceti impiegatizi e popolari, che va a coincidere con la nascita dei partiti di massa e non collima affatto con l’“architettura liberale”.

Quest’ultima rappresenta, infatti, una corrente formata da una classe sostanzialmente oligarchica e non pronta al cambiamento. Da qui l’incapacità della classe liberale a riconoscere il pericolo fascista e la responsabilità concreta del sovrano, che permettono a Mussolini di diventare il “domus del sistema istituzionale”.

Tutto ciò è possibile perché lo Statuto Albertino è una costituzione flessibile, e come tale passibile di modifiche. Ma questo non ci deve tranquillizzare, ha avvertito il costituzionalista, ricordando che la costituzione spagnola del 1931, “rigida” come la nostra Costituzione attuale, viene travolta dal regime franchista.

A sostegno della sua tesi, il professore ha citato il 1994, anno in cui viene a mancare l’arco costituzionale, ossia l’area dei partiti politici che aveva concorso alla stesura della Costituzione e ne sosteneva la forza sostanziale. Non è fuori luogo citare quell’anno della nostra storia politica-istituzionale più recente, poiché da quel momento si susseguono governi che con la Costituzione hanno avuto poco a che fare e oggi si traduce in “una vittoria di un governo molto lontano dal nostro modo di leggere la Costituzione”.

A sostegno della sua tesi, il professore ha citato il 1994, anno in cui viene a mancare l’arco costituzionale, ossia l’area dei partiti politici che aveva concorso alla stesura della Costituzione e ne sosteneva la forza sostanziale. Non è fuori luogo citare quell’anno della nostra storia politica-istituzionale più recente, poiché da quel momento si susseguono governi che con la Costituzione hanno avuto poco a che fare e oggi si traduce in “una vittoria di un governo molto lontano dal nostro modo di leggere la Costituzione”.

Concludendo, il professor Villone ha quindi rivolto un appello alla platea, e in particolare all’Anpi, sulla necessità di impedire che forze anticostituzionali possano entrare nelle istituzioni e dare seguito a ciò che non è stato impedito al fascismo nel 1922.

Concludendo, il professor Villone ha quindi rivolto un appello alla platea, e in particolare all’Anpi, sulla necessità di impedire che forze anticostituzionali possano entrare nelle istituzioni e dare seguito a ciò che non è stato impedito al fascismo nel 1922.

A chiudere la conferenza è stato Agostino Giovagnoli che, ripercorrendo gli interventi di Giulia Colonna e Massimo Villone, ha definito il fallimento dello Stato liberale un fallimento in primo luogo morale. Per lo storico, infatti, la violenza è stato un elemento strutturale nella formazione e nella conseguente conservazione del partito fascista.

A chiudere la conferenza è stato Agostino Giovagnoli che, ripercorrendo gli interventi di Giulia Colonna e Massimo Villone, ha definito il fallimento dello Stato liberale un fallimento in primo luogo morale. Per lo storico, infatti, la violenza è stato un elemento strutturale nella formazione e nella conseguente conservazione del partito fascista.

Nel 1922, la questione della violenza avrebbe dovuto persuadere i partiti a superare ogni divisione ideologica e porre invece come priorità assoluta il rifiuto dell’avvento al potere del partito fascista.

Nel 1922, la questione della violenza avrebbe dovuto persuadere i partiti a superare ogni divisione ideologica e porre invece come priorità assoluta il rifiuto dell’avvento al potere del partito fascista.

Tutto questo, per Giovagnoli, ha avuto una funzione, vale a dire “fare il deserto e cioè sopprimere il pluralismo” alla base di ogni ossatura democratica; lo stesso pluralismo che, con la svolta di Salerno nel 1944, fa sì che partiti diversi si riconoscano nella difesa delle loro differenze.

Tutto questo, per Giovagnoli, ha avuto una funzione, vale a dire “fare il deserto e cioè sopprimere il pluralismo” alla base di ogni ossatura democratica; lo stesso pluralismo che, con la svolta di Salerno nel 1944, fa sì che partiti diversi si riconoscano nella difesa delle loro differenze.

Poi, ancora una volta è stato citato il 1994, in cui non c’è solo la scomparsa dei partiti tradizionali antifascisti “ma è venuto meno l’impatto costitutivo della democrazia italiana che è basata sull’antifascismo”.

Poi, ancora una volta è stato citato il 1994, in cui non c’è solo la scomparsa dei partiti tradizionali antifascisti “ma è venuto meno l’impatto costitutivo della democrazia italiana che è basata sull’antifascismo”.

Il presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, nell’affermare che, il paragone col passato è spesso fuorviante perché può non far cogliere le novità del presente, ha voluto evidenziare un elemento: “la storia ha una sua particolarissima natura per cui si ripete e non si ripete allo stesso tempo.

Nel nostro Paese siamo in una situazione politica nuova in cui sono al governo forze politiche a trazione sovranista di estrema destra, con un partito che ha vinto legittimamente le elezioni e correttamente viene definito dalla stampa internazionale come post fascista. Nel prefisso post c’è un interrogativo non sciolto in merito alla sua natura attuale”.

È in corso la più grande crisi economica e sociale dall’ultimo dopoguerra, le forze dell’opposizione in Italia, oltre a essere in minoranza, sono separate da pesanti tensioni. La latitanza della rappresentanza politica dei ceti popolari è fonte di una lontananza sempre maggiore tra classi dirigenti e Paese reale.

In questo quadro, l’invito è rimanere vigili, perché sotto alcuni aspetti la natura di questo governo desta preoccupazione. La preoccupazione, però, come messo in luce da Pagliarulo, può diventare allarme a seguito di certi fatti o dichiarazioni, alcuni già avvenuti.

Il riferimento sono, per esempio, la recente lettera del ministro Valditara agli studenti per il Giorno della Libertà; il decreto anti-rave, varato come primo provvedimento dal governo; le parole di Piantedosi, ministro dell’Interno, sui profughi non sbarcati dalla nave Ong Humanity: li ha definiti “carico residuale”.

Abbiamo però un’arma potentissima per contrastare ogni deriva autoritaria, soprattutto quando in Europa e in Italia si diffondono movimenti che più o meno celatamente si richiamano al passato fascista e nazista e mettono in discussione il modello di democrazia rappresentativa: è la Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.

Abbiamo però un’arma potentissima per contrastare ogni deriva autoritaria, soprattutto quando in Europa e in Italia si diffondono movimenti che più o meno celatamente si richiamano al passato fascista e nazista e mettono in discussione il modello di democrazia rappresentativa: è la Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.

Maria Beatrice Tripputi e Guido Rosolia

Pubblicato lunedì 28 Novembre 2022

Stampato il 30/06/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-storia-per-costruire-anticorpi-di-democrazia/