«Mussolini era il simbolo fallico del regime, instancabile e supremo procreatore della razza italica»

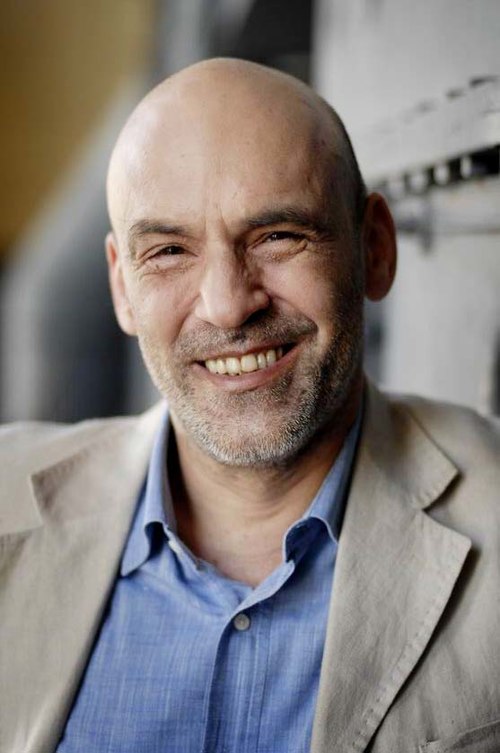

Giordano Bruno Guerri» [1]

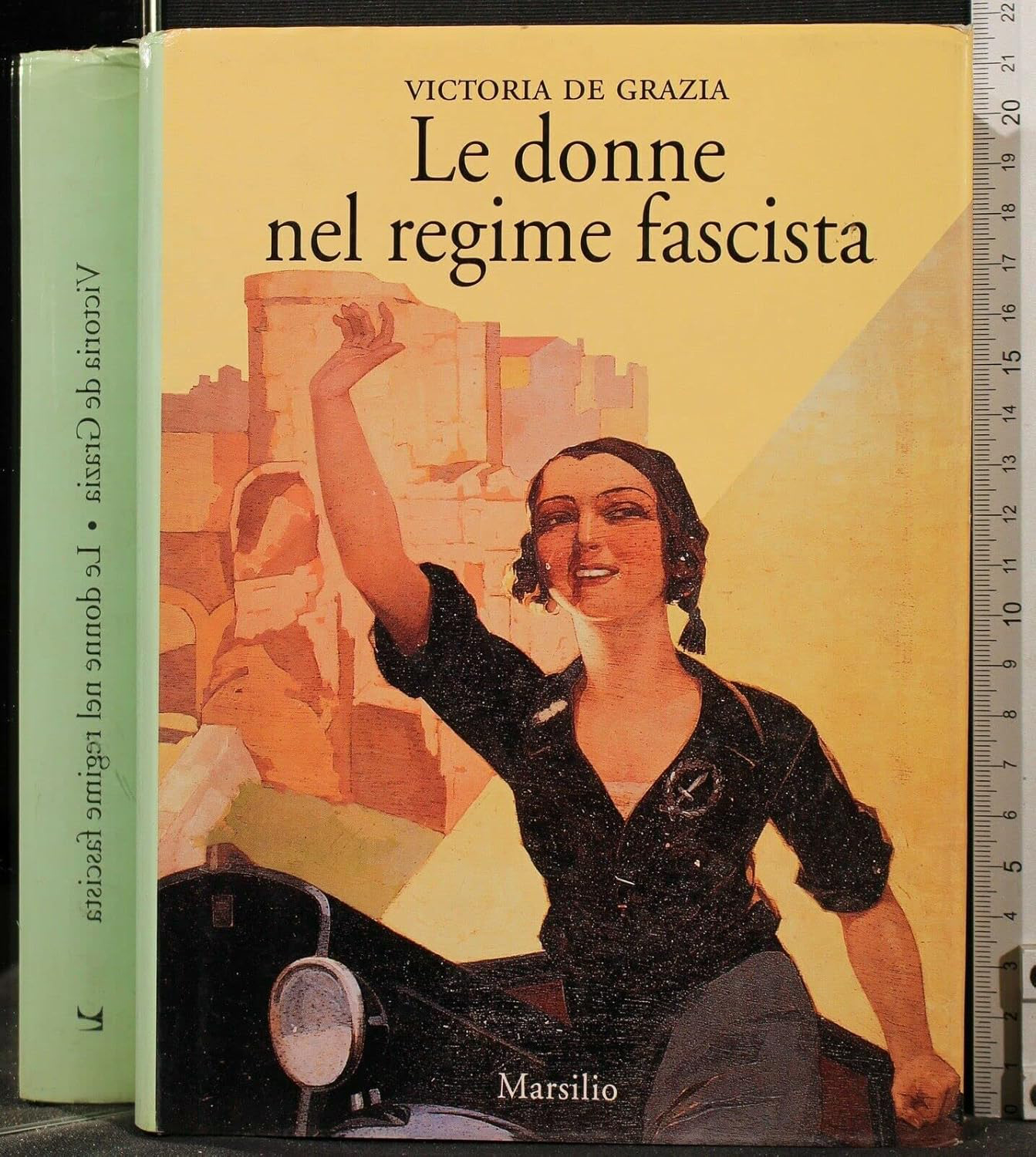

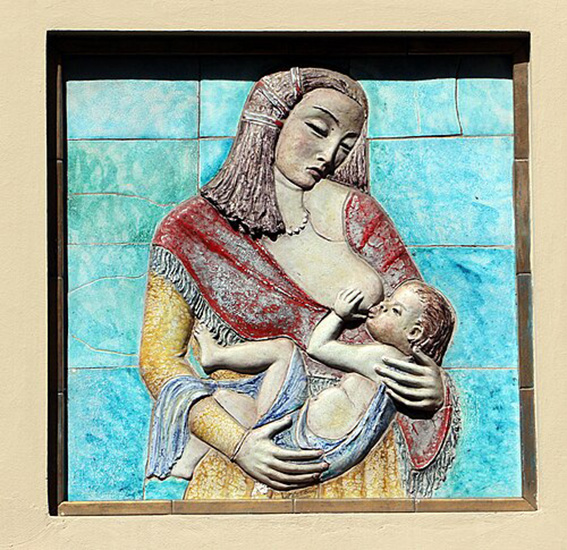

La cultura patriarcale del mondo occidentale ha costruito l’icona della donna sottomessa, madre per vocazione, obbediente e serviente, in una retorica che vede la donna, per natura, destinata all’attività generativa e ad accudire alla casa, attenendosi alla norma della sottomissione al marito. Su analoghe posizioni tradizionaliste il filosofo Vincenzo Gioberti: «La donna, insomma, è in un certo modo verso l’uomo ciò che è il vegetale verso l’animale, o la pianta parassita verso quella che si regge e si sostentata da sé» [2]. Una visione oscurantista condivisa il sacerdote e filosofo Antonio Rosmini: «Compete al marito, secondo la convenienza della natura, essere capo e signore; compete alla moglie, e sta bene, essere quasi un’accessione, un compimento del marito, tutta consacrata a lui e dal suo nome dominata» [3].

Quando spuntò il diritto al voto

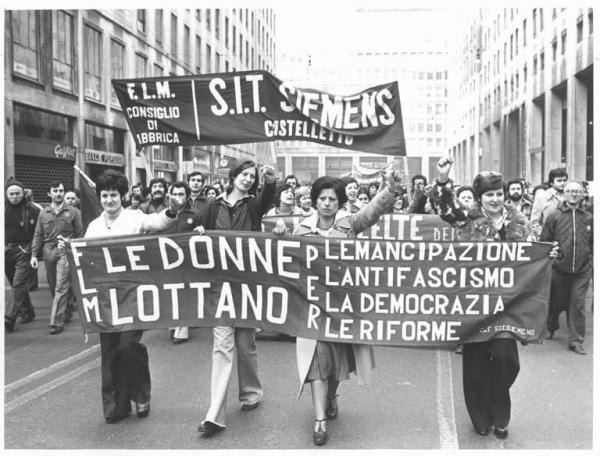

I tempi cambiavano e già nel 1912 i socialisti proposero il voto alle donne durante la discussione del progetto di legge della riforma elettorale che avrebbe concesso il voto agli analfabeti maschi, ma la ferma opposizione di Giolitti impedì l’approvazione del progetto. La Grande guerra cambiò profondamente il ruolo della donna, perché la necessità di manodopera aveva imposto il lavoro femminile nelle attività lavorative riservate tradizionalmente agli uomini. Nel dopoguerra la legge 17 luglio 1919 n. 1176, nota come Sacchi, pur con molte eccezioni, all’art, 7 aveva riconosciuto le donne idonee alla maggior parte degli impieghi statali e aveva abrogato gli articoli del codice Pisanelli sull’autorizzazione maritale. «Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento» [4].

Nel 1919 don Luigi Sturzo inserì nel programma del Partito Popolare l’estensione del diritto di voto alle donne, in aperto conflitto con il Papa Pio X e la tradizione clericale. Si arriva al 6 settembre del 1919 quando la Camera dei deputati approvò la legge sul suffragio femminile, con 174 voti favorevoli e 55 contrari, ma le Camere però vennero sciolte prima che anche il Senato potesse approvarla. Nel marzo del 1922, il deputato socialista Giuseppe Emanuele Modigliani presentò una semplice proposta di legge, il cui articolo unico recitava: «Le leggi vigenti sull’elettorato politico e amministrativo sono estese alle donne», ma ancora una volta la proposta fu discussa perché a ottobre vi fu la Marcia su Roma [5].

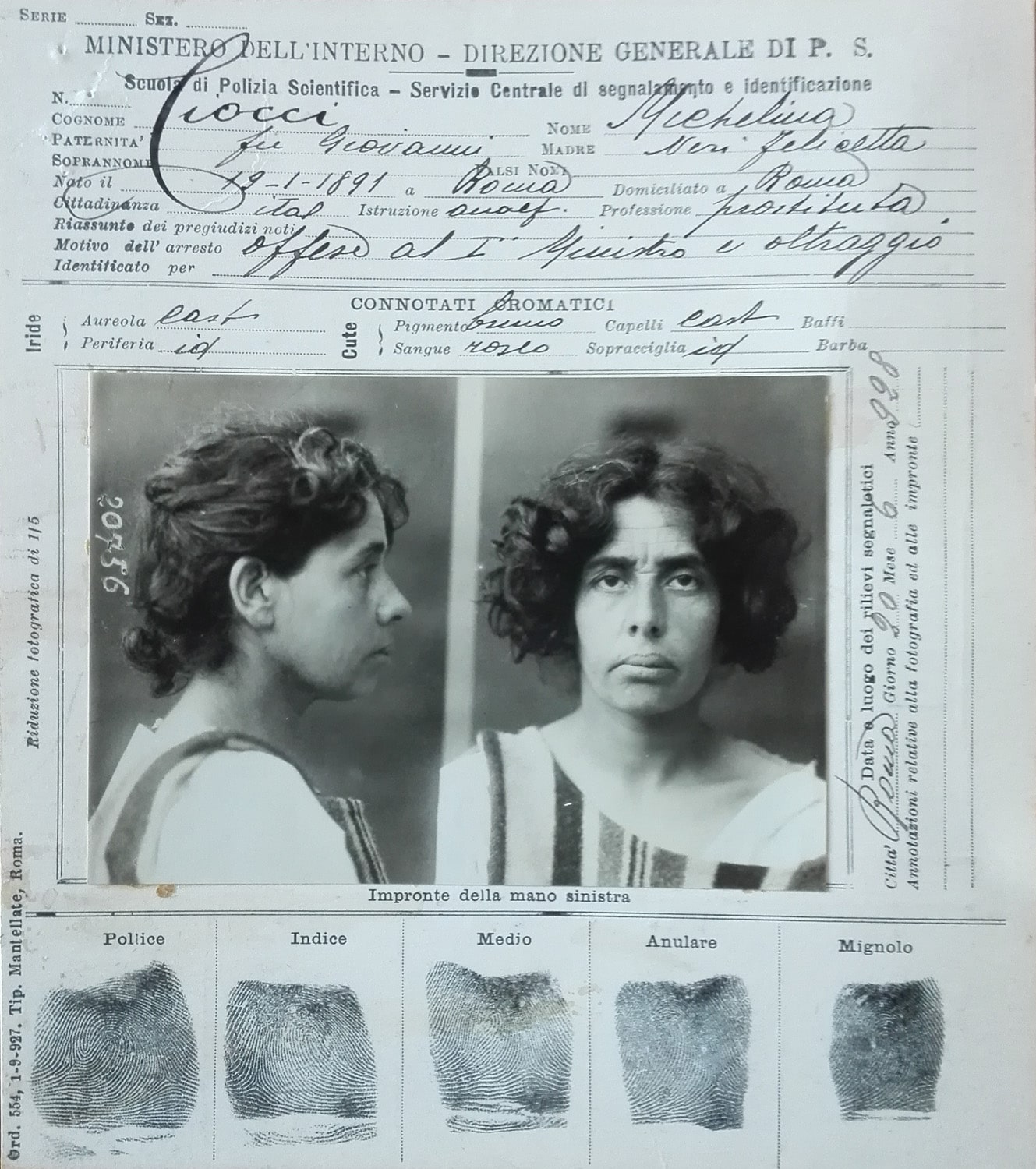

Una rivoluzione che soffiava un pericoloso vento di rinnovamento inconciliabile con la donna che era l’«angelo del focolare» e «regina della casa», ma anche «perfida ammaliatrice» nella casa di tolleranza nella classica dicotomia Eva-Maria. Le «case chiuse», «sfogo» degli ardori del maschio italico, regolamentate per legge erano frequentate regolarmente dai padri di famiglia che vi accompagnavano i giovani figli per fare le prime esperienze di virilità, una sessualità malata e repressiva dove, comunque, la donna era sempre al servizio del maschio. In realtà Mussolini riteneva i postriboli un ostacolo alla politica demografica del fascismo «dare figli alla Patria», fonte di distrazione dai compiti generativi con la moglie nel talamo nuziale, ma di fronte al fatto che «su una popolazione di trenta milioni, gli italiani che andavano a prostitute erano 10 milioni, praticamente quasi tutti» [6] si convinse che non era il caso di intervenire, ed è significativo che quando ci fu la Marcia su Roma i bordelli di Roma registrarono il tutto esaurito.

Il fascismo si proponeva di «potenziare al massimo la funzione consolatrice della femminilità […] Niente mascolinizzazione, niente confusione dei due sessi, dei rispettivi compiti, delle rispettive finalità. La natura ha irrevocabilmente divisi i campi nei quali l’uomo e la donna debbono agire […] perché nel suo regno la donna torni ad essere assoluta signora e regina. […] Ci ridarà, il fascismo femminile, la donna che ci abbisogna: custode della casa e degli affetti, incitatrice alle nobili opere, coniatrice nel dolore, madre dei nostri figli» [7].

Il fascismo si proponeva di «potenziare al massimo la funzione consolatrice della femminilità […] Niente mascolinizzazione, niente confusione dei due sessi, dei rispettivi compiti, delle rispettive finalità. La natura ha irrevocabilmente divisi i campi nei quali l’uomo e la donna debbono agire […] perché nel suo regno la donna torni ad essere assoluta signora e regina. […] Ci ridarà, il fascismo femminile, la donna che ci abbisogna: custode della casa e degli affetti, incitatrice alle nobili opere, coniatrice nel dolore, madre dei nostri figli» [7].

Filosofia fascista

Il teorico del fascismo, Giovanni Gentile esaltava l’abdicazione ai diritti della donna, ontologicamente madre e proprietà prima del padre e poi del marito: «La donna non desidera più i diritti per cui lottava […]. Parlare di spirito non libera la donna dalla sua naturale sessualità, ma ve la incatena […]. Perché l’elevazione di questo [lo spirito] non potrà mai influire su quello [il corpo], che resterà sempre lo stesso con la materialità greve e massiccia che la donna trascinerà seco per tutta la vita come il suo destino. Nella famiglia la donna è del marito, ed è quel che è in quanto è di lui […]. La donna è colei che si dedica interamente agli altri sino a giungere al sacrificio e all’abnegazione di sé; la donna è soprattutto idealmente madre, prima di essere tale naturalmente […] Madre per i suoi figli, per gli infermi, per i piccoli affidati alla sua educazione: in ogni caso, per tutti coloro che possono beneficiare del suo amore e attingere a quella sua innata, originaria, essenziale maternità» [8].

È Giovanni Gentile prima con la legge 9 dicembre 1926 l’art. 11 del R.D. 2480 come ministro dell’Istruzione a proibire alle donne di insegnare alle superiori italiano, lettere classiche, filosofia e poi in qualità di rettore della Normale di Pisa a precludere alle ragazze l’iscrizione, perché come proclama nel suo discorso inaugurale dell’anno scolastico 1932/33: «Nell’Italia fascista occorrono educatori in cui la forza prevalga sulla dolcezza e risoluti a presentare così la scienza come la vita governata da una legge che non si piega ai mezzi termini cari alla pietà dei cuori teneri».

Ma il lavoro delle donne era necessario

Ma il lavoro delle donne era necessario

Tuttavia alla società serviva il lavoro femminile, di conseguenza il fascismo, impossibilitato a escludere completamente il lavoro femminile provvide a dimezzare il salario delle donne anche a parità di mansione rispetto a quello dell’uomo, a interdire l’accesso al pubblico impiego, stabilendo la percentuale di posti da assegnare, a una soglia di solito non superiore al 10%. Le donne furono bandite dai ruoli dirigenziali e dalle possibilità di carriera, e potevano esercitare per lo più mestieri subalterni (commesse e dattilografe), o di insegnanti soprattutto nella scuola primaria per la “naturale vocazione” materna e provvide a promulgare una legislazione fortemente discriminatoria nei confronti delle donne. Nel periodo 1921 al 1936, la percentuale delle donne che svolgevano attività extradomestiche passò dal 32,5 per cento al 24 per cento. In questo periodo il regime inaugurava una intensa campagna per mettere in ridicolo le donne lavoratrici con barzellette sulla loro ocaggine, vignette umoristiche, e al contempo ad esaltare il mito della virilità, di cui ovviamente Mussolini e i gerarchi erano diventati gli eroi nazionali.

Come scrive Giordano Bruno Guerri, «la concezione della donna di Mussolini era dominata dal possesso e dal godimento del conquistatore-vincitore» [9]. Una virilità peraltro praticata a pagamento nelle case di tolleranza dallo stesso Mussolini, «simbolo fallico del regime, instancabile e supremo procreatore della razza italica» [10] quando racconta il proprio imbarazzo alla prima esperienza sessuale a 16 anni in una casa di tolleranza dove si ammalò di blenoragia: «Una domenica ci recammo a Forlì, in una casa innominabile. Quando entrai sentii il sangue affluirmi alla faccia. Non sapevo che dire, che fare. Ma una delle prostitute mi prese sulle ginocchia e cominciò ad eccitarmi con baci e carezze. Era una donna attempata, che perdeva il lardo da tutte le parti. Le feci il sacrificio della mia verginità sessuale. Non mi costò che cinquanta centesimi» [11].

La concezione della donna preda e possesso del maschio [12] è la filosofia etico-giuridica a cui si ispira il Codice Rocco che ribadiva l’autorità maritale stabilendo il pieno controllo del marito sui beni di famiglia che andavano in eredità ai figli maschi e lasciavano alla vedova l’usufrutto.

Angeli del focolare, ma non troppo

La donna nella vulgata fascista è essenzialmente lo strumento per la politica riproduttiva del Regime, «l’angelo del focolare» e «la regina della casa». Le donne subivano la repressione patriarcale ma solo apparentemente, e la storia ci ha regalato sorprendenti episodi di ribellione proprio nell’harem del duce. Giuseppe Pardini racconta che nel 1937 Claretta Petacci venne “beccata” da un fiduciario della polizia politica, Ezio Attioli, che la sorvegliava, durante un incontro clandestino con Luciano Antonetti, al tempo noto «tombeur de femme» della Roma bene. Il 13 luglio 1937 Mussolini, avvisato del tradimento, telefonò a Claretta infuriato per l’orgoglio ferito: «So tutto, di voi non ne voglio più sapere». E lei risponde: «Non so di che parlate». Ne segue il classico diluvio di improperi, rivolti alla Petacci dal Duce ferito nell’onore di maschio come tutti i cornuti. Lei scoppia in lacrime, e scrive nel diario: «Il mondo crolla su di me. Io muoio…» [13]. Alla fine Claretta fu perdonata dal suo “Ben” per la sua “scappatella” non altrettanto il coraggioso amante, e sulla vicenda si calò un velo pietoso tradito dalle carte di polizia e dall’attenzione di qualche storico attento. A proposito di Claretta Petacci non può non lasciare perplessi la doppia morale con cui una famiglia profondamente cattolica, perché sia il padre Francesco Saverio era medico del Papa. sia la madre Giuseppina Persichetti, detta «Donna Giuseppina». Terziaria dell’ordine delle Clarisse accettarono la relazione clandestina della propria figlia con il Duce. La famiglia Petacci era di idee molto avanti per il tempo e sia Claretta che la sorella Myriam divorziarono dai loro legittimi coniugi, nonostante i rigori delle leggi e la morale del tempo, per il popolo, come nel noto film Il marchese del Grillo, tutto questo era impossibile.

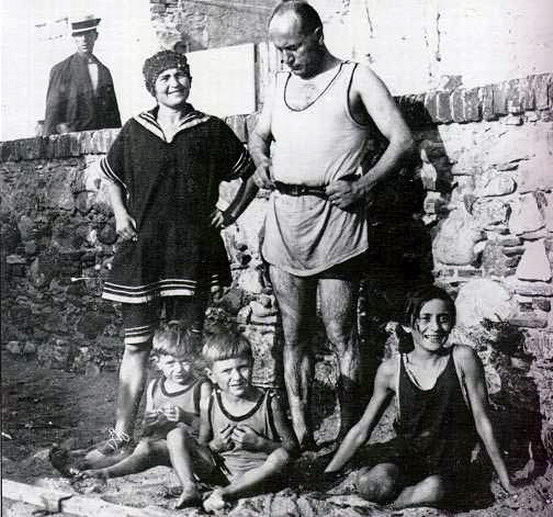

Forse ancor più sorprendente è la vicenda più strettamente famigliare, anche se incerta, di Rachele Guidi, la moglie del Duce. Sempre Giordano Bruno Guerri racconta che «Rachele, moglie di Mussolini, morì nel 1979 e il presunto tradimento venne rivelato nel 1989 dalla figlia Edda, che ne parlò a Domenico Olivieri, un suo amico giornalista. Anni dopo la confidenza finì in un libro, ma passò inosservata. L’ho ripresa, ma non è farina del mio sacco» [14]. Giordano Bruno Guerri precisa che «Edda, classe 1910, raccontò che tra il 1923 e il 1924, mentre il padre era a Roma e la famiglia stava tra Milano e la Romagna, vide girare per casa un uomo. “C’era sempre questo signore fra i piedi”, disse a Olivieri, “e a me dava fastidio. Papà poteva fare quello che voleva, mia madre no, non poteva avere un amante”» [15]. Lo storico conclude: «Edda riferì che in quel periodo i suoi genitori si vedevano di rado, ma quando capitava litigavano furiosamente, finché un giorno Benito s’impose: “Basta con questa storia” tuonò e da allora il presunto amante sparì dalla circolazione» [16].

La notizia delle corna del duce è stata raccontata recentemente da Alessandra Mussolini nel libro “Benito, le rose e le spine” e rilanciata da una intervista. La nipote del duce scrive che la nonna Rachele tradì il marito per dimostrare di non essere una sua proprietà e l’amante era tal Corrado Valori, «aveva affascinato mia nonna fin dall’adolescenza. L’aveva visto passare a cavallo, tutto elegante, con il frustino, e lei che era poverissima ne era rimasta colpita. Lui avrebbe voluto sposarla. Ma lei aveva scelto Benito». Rachele lo aveva tradito «non per vendetta. Anzi. Per riequilibrare la situazione. Per vedere cosa si provava a fare quello che lui aveva fatto spesso: stare con un’altra persona. E, in qualche modo, anche per riconquistare il marito». Particolarmente intrigante il racconto del Duce infuriato che va alla ricerca dell’amante della moglie e non lo trova. La storia finì e Rachele fece in modo che il marito e l’amante si incontrassero per chiarire l’accaduto, fatto testimoniato da una fotografia che li ritrae insieme: «Corrado tutto elegante e un po’ imbarazzato, Benito con lo sguardo duro, quasi un ghigno». In tutto questo racconto non è chiaro come il Duce abbia potuto perdonare l’amante della moglie.

Le scorribande di un Gallo

Molto più focose e certe le vicende erotiche di Galeazzo Giano, soprannominato Gallo, assiduo frequentatore di bordelli, perfino al Salon Kittiy di Berlino. È noto che queste visite furono riferite a Hitler e soprattutto al Duce, che andò su tutte le furie, ma Ciano, il «genero d’Italia», continuò a incontrare nobildonne e popolane nel salotto di Isabella Colonna a due passi da piazza Venezia a Roma. «Edda lo ripagava di eguale moneta: se lui corteggiava una signora, lei ne concupiva il marito ingaggiando «una partita a quattro», come Claretta Petacci scrisse al suo Ben informandolo malignamente delle imprese della disinibita prole» [17]. Di Edda rimase famoso l’amore con il bel comunista conosciuto a Lipari, Leonida Buongiorno, ufficiale durante la guerra nel Primo Battaglione Alpini «Ceva» e partigiano nella Resistenza in Francia, sotto il falso nome di Paul Zanettì [18].

La vicenda più drammatica riguarda la presunta violenza sessuale subita da Rachele Mussolini da parte dell’ispettore generale di Pubblica sicurezza Saverio Polito riportata da Pablo Dell’Osa che scrive: «Il 4 aprile 1944 Saverio Polito, già agente dell’Ovra, verrà denunciato da donna Rachele, con deposizione affidata al tenente di Pubblica sicurezza Alberto Maddalena incaricato di sorvegliare la donna, per essere stata violentata sessualmente durante il tragitto in macchina del 28 luglio 1943, da Roma alla Rocca delle caminate, e quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Parma. Il 20 marzo 1945 verrà condannato dal tribunale di Bergamo a 24 anni di reclusione per aver commesso “atti di libidine violenta” nei confronti della consorte dell’ex dittatore» [19].

I vizi privati dei gerarchi

A questi fatti si aggiungono i vizi privati dei gerarchi fascisti, ampiamente documentari dall’OVRA [20]: da Giovanni Treccani che desidera consumare lo jus prime e noctis con le giovinette senza usare le dovute precauzioni anticoncezionali; all’austero Ivanoe Bonomi preso a ombrellate dalla moglie per le frequenti visite alla maison a luci rosse della marchesa Lucia Nunziante, ad Attilio Teruzzi, sottosegretario agli Interni, governatore della Cirenaica, che nel 1927 che abbandona Amalia Fassoni, dopo che ha partorito un figlio; a Giacomo Acerbo che nell’ottobre 1930 riceve al ministero una ragazza molto giovane, dove, come scrive l’informatore, dopo qualche atto di libidine, il ministro le diede in compenso lire 150. I questurini annotano che la ragazza rimase delusa della tirchieria del ministro perché si attendeva lire 500, ma si consolò affermando che si trattò di un affare di cinque minuti [21]. Di gusti sono molto particolari ma non certo rari era l’onorevole Augusto Turati, che invischiato in affari illeciti, consuma sostanze stupefacenti e nel ménage à trois con «la mondana Paolina Marcellino, nota ‘Paulette’» coinvolge un sottoposto della compiacente signora. Il poliziotto scrive con tono molto rispettoso «Sua Eccellenza… compiva gli atti più inverosimili e talvolta durante i suoi amplessi con la Marcellino, ordinava al servo di congiungersi con lui» [22]. Il gerarca non solo era omosessuale (l’accusa più infamante per il regime) ma anche pedofilo: «S. E. Turati predilige le bambine e, a tutte quelle che gli capitano, fa le proposte più indecenti.». Turati non si fa mancare niente neppure la coprofilia «Turati durante i vari convegni avuti avrebbe anche preteso che la Marcellino facesse i suoi bisogni sul suo petto» [23]. Il nuovo segretario del Pnf non è meglio Giovanni Giuriati, come dicono gli agenti dell’Ovra, «tiene tavola rotonda» con i suoi amichetti.

Nelle informative dell’Ovra (la polizia politica) c’è tutto: i federali, come Mario Giampaoli che controllano le case di tolleranza, il maresciallo Pietro Badoglio, futuro capo del governo alla caduta del fascismo, che frequenta una signora legata ad ambienti inglesi, Giuseppe Bottai, ex ministro delle Corporazioni e poi ministro dell’Educazione Nazionale, amante di una bionda ballerina ungherese, le avventure del capo della Polizia, Carmine Senise, che si abbandona tra le braccia del prefetto Leopoldo Zurlo, Alessando Pavolini, ministro della Cultura Popolare, che ha a sua disposizione un harem di attrici si è spogliato su richiesta delle ammiratrici per mostrar loro «come è fatto un ministro» [24].

Il programma di sottomissione della donna

Il programma di sottomissione della donna

Questa realtà quotidiana fatta di vizi, perversioni, desideri, sogni emozioni lontana da rigide norme comportamentali per il sociologo cattolico non esiste per Ferdinando Loffredo che afferma: «Le donne devono tornare ad un’assoluta soggezione all’uomo, padre o marito che sia; sottomissione, e perciò inferiorità, spirituale, culturale ed economica». Pertanto, la donna deve avere solo l’istruzione necessaria perché sia «un’eccellente madre di famiglia e padrona di casa». E quante a questo si ribellano, dimostrano l’inferiorità del cervello femminile: «La indiscutibile minore intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la maggiore soddisfazione può essere da essa provata solo nella famiglia, quanto più onestamente intesa […]. La conseguenza dell’emancipazione culturale – anche nella cultura universitaria – porta a che sia impossibile che le idee acquisite permangano se la donna non trova un marito assai più colto di lei […]. Deve diventare oggetto di disapprovazione, la donna che lascia le pareti domestiche per recarsi al lavoro, che in promiscuità con l’uomo gira per le strade, sui tram, sugli autobus, vive nelle officine e negli uffici» [25].

Animato da propositi concreti Ferdinando Loffredo propone la soluzione per arrivare a realizzare questa «sudditanza»: «Gli Stati che vogliono veramente eliminare una delle cause più notevoli di alterazione del vincolo familiare… devono adottare una misura veramente rivoluzionaria: riconoscere il principio del divieto dell’istruzione professionale media e superiore della donna, e, quindi, modificare i programmi d’istruzione, in modo da impartire alla donna un’istruzione (elementare, media ed anche universitaria, se occorre) intesa a fare di essa un’eccellente madre di famiglia e padrona di casa». Alle donne, dunque, si doveva impedire di studiare, in modo da poter loro impedire successivamente di fare un lavoro qualificato, e quindi di essere indipendenti economicamente e moralmente: esattamente l’opposto di quanto avevano sempre sostenuto i movimenti femministi, che infatti si proponevano l’emancipazione invece che la sudditanza femminile [26].

Animato da propositi concreti Ferdinando Loffredo propone la soluzione per arrivare a realizzare questa «sudditanza»: «Gli Stati che vogliono veramente eliminare una delle cause più notevoli di alterazione del vincolo familiare… devono adottare una misura veramente rivoluzionaria: riconoscere il principio del divieto dell’istruzione professionale media e superiore della donna, e, quindi, modificare i programmi d’istruzione, in modo da impartire alla donna un’istruzione (elementare, media ed anche universitaria, se occorre) intesa a fare di essa un’eccellente madre di famiglia e padrona di casa». Alle donne, dunque, si doveva impedire di studiare, in modo da poter loro impedire successivamente di fare un lavoro qualificato, e quindi di essere indipendenti economicamente e moralmente: esattamente l’opposto di quanto avevano sempre sostenuto i movimenti femministi, che infatti si proponevano l’emancipazione invece che la sudditanza femminile [26].

A questa proposta il sociologo aggiunge un ulteriore deduzione: «La donna che lavora si avvia alla sterilità; perde la fiducia nell’uomo; concorre sempre di più ad elevare il tenore di vita delle varie classi sociali; considera la maternità come un impedimento, un ostacolo, una catena; se sposa difficilmente riesce ad andare d’accordo col marito […]; concorre alla corruzione dei costumi; in sintesi, inquina la vita della stirpe» [27].

La conservazione della razza

La conservazione della razza

Tutto questo sta a significare che l’emarginazione della donna dal mondo del lavoro e dalla vita sociale assumeva un grande importanza politica in quanto strumento per la «conservazione della italica razza», progetto in cui la donna assolveva il ruolo di animale riproduttivo: «Ogni speranza dell’avvenire è nella casa; la casa vivaio delle generazioni future, dove si prepara nell’ombra, nel segreto della minuta opera quotidiana ogni fulgore di grandezza futura. La casa, la donna, la famiglia […]. Grazie all’opera del Governo Nazionale l’ora volge energicamente propizia […] l’opera per la riconsacrazione della famiglia, questo richiamare la donna alla santità e alla bellezza del focolare, profondamente purificatore e risanatore sarà sempre l’opera migliore e la più degna per la grandezza nazionale».

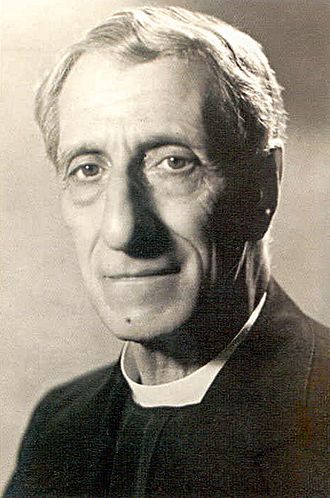

Padre Angelo Brucculeri riprende questo tema su La Civiltà cattolica e in un lungo articolo spiega che: «un ampio e compiuto panorama di una politica, non diremo semplicemente demografica, ma familiare; ossia non rivolta ad accrescere comechessia il numero delle nascite, ma direttamente intenta a dare sanità economica e maschio vigore etico alla famiglia, donde la necessaria conseguenza della prole numerosa. Le molteplici proposte dell’Autore sono ben articolate in un tutto ben solido, mentre ogni singola proposta è vagliata e discussa con ampia, ma non soffocante, copia di riferimenti, con profonda conoscenza della legislazione odierna; soprattutto, con retto e squisito senso morale, e diciamo pure, religioso» [28].

Gaetano Polverelli, nel 1931 capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio nelle direttive ai giornali, ci propone il modello sociale della donna fascista che «deve essere fisicamente sana per poter diventare madre di figli sani, secondo le regole di vita indicate dal Duce nel memorabile discorso ai medici. Vanno quindi assolutamente eliminati i disegni di figure femminili artificiosamente dimagrate e mascolinizzate, che rappresentano il tipo di donna sterile della decadente civiltà occidentale» [29].

Gaetano Polverelli, nel 1931 capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio nelle direttive ai giornali, ci propone il modello sociale della donna fascista che «deve essere fisicamente sana per poter diventare madre di figli sani, secondo le regole di vita indicate dal Duce nel memorabile discorso ai medici. Vanno quindi assolutamente eliminati i disegni di figure femminili artificiosamente dimagrate e mascolinizzate, che rappresentano il tipo di donna sterile della decadente civiltà occidentale» [29].

Omosessualità, orrore da bandire

Il quadro si completa con la repressione dell’omosessualità vista come una deminutio dell’orgoglio del maschio fascista e repressa con provvedimenti amministrativi come l’ammonizione e il confino. Adolfo Dolmetta nell’affrontare la definizione di donna fascista manifesta la più profonda preoccupazione di fonte alla richiesta di emancipazione politica e sociale della donna maturata a fine Ottocento ed esplosa successivamente in modo dirompente e dichiara che «nell’etica fascista è precluso il passo al manifestarsi del femminismo, cioè di quel fenomeno – che definisce – morboso e malsano che si sintetizza in una emancipazione dell’individuo-femmina perfettamente identificabile all’emancipazione dell’individuo-maschio» [30].

Con fierezza dichiara che nell’etica fascista è precluso il passo al manifestarsi del femminismo, cioè di quel fenomeno che definisce morboso e malsano perché propone l’emancipazione dell’individuo-femmina perfettamente identificabile all’emancipazione dell’individuo-maschio». A questo degrado contrappone la dottrina fascista per affermare che «la Patria si serve anche spazzando la propria casa. La disciplina civile comincia dalla disciplina famigliare. Il cittadino cresce per la difesa e la gloria della Patria accanto alla madre, alle sorelle, alla sposa. Il soldato sostiene ogni fatica ed ogni vicenda per la difesa delle sue donne e della sua casa. Durante la guerra la disciplina delle truppe riflette la resistenza morale delle famiglie a cui presiede la donna. Il Duce ha ricostruito la vera famiglia ricca di figli, parca nei bisogni, tenace nella fatica, ardente nella fede fascista e cristiana. La donna italiana è mobilitata dal Duce al servizio della Patria. La donna è la prima responsabile del destino di un popolo» [31].

Con fierezza dichiara che nell’etica fascista è precluso il passo al manifestarsi del femminismo, cioè di quel fenomeno che definisce morboso e malsano perché propone l’emancipazione dell’individuo-femmina perfettamente identificabile all’emancipazione dell’individuo-maschio». A questo degrado contrappone la dottrina fascista per affermare che «la Patria si serve anche spazzando la propria casa. La disciplina civile comincia dalla disciplina famigliare. Il cittadino cresce per la difesa e la gloria della Patria accanto alla madre, alle sorelle, alla sposa. Il soldato sostiene ogni fatica ed ogni vicenda per la difesa delle sue donne e della sua casa. Durante la guerra la disciplina delle truppe riflette la resistenza morale delle famiglie a cui presiede la donna. Il Duce ha ricostruito la vera famiglia ricca di figli, parca nei bisogni, tenace nella fatica, ardente nella fede fascista e cristiana. La donna italiana è mobilitata dal Duce al servizio della Patria. La donna è la prima responsabile del destino di un popolo» [31].

Adolfo Dolmetta spiega che questo fenomeno sorto in altri tempi, ma dilagato in modo impressionante nel Novecento anche come conseguenza della Guerra mondiale che allontanando per molto tempo l’uomo dal lavoro e dalla casa ha permesso alla donna di occuparne il posto nell’uno e nell’altro luogo. Tutto questo secondo Dolmetta porta alla celebrazione di un pericolosa autonomia individuale che renderebbe la donna capace di dettare a sé da sé stessa tutte le forme del suo operare e del suo vivere in una visione e con un calcolo nettamente egoistici ed edonistici dell’esistenza. «Ai due tipi di donna moderna e internazionale, la donna agiata ad abitudini edonistiche anticasalinghe che, col lusso dei gioielli e degli abbigliamenti, fa esulare ogni anno verso l’estero somme favolose di denaro italiano, e la donna povera lavoratrice delle officine, dei negozi e degli uffici che disprezza i lavori manuali e domestici, cioè quelli più propriamente femminile».

A questo Adolfo Dolmetta aggiunge che è proprio in forza di questa superiore concezione della vita muliebre che il nostro principio morale – a differenza del sistema marxista e socialista della mascolinizzazione che, anziché elevare la donna, come essa illusoriamente crede, la rende maggiormente schiava delle sue naturali e fisiologiche differenze — richiamandola ai suoi compiti, alla sua funzione, alla sua missione, la eleva al di sopra della contingenza e della instabilità e la fa assurgere al grado di un eroico superamento di sé stessa, per la vita, l’avvenire, la felicità altrui. L’autore giunge quindi ad affermare che: «La donna nel senso pieno della parola, cioè prima di tutto madre, il cui compito pertanto non è già quello di fuggire, in un modo o nell’altro, la maternità ma di procreare e di educare la prole a sentimenti forti e sani verso la Patria; che intende relegare nella casa concepita come il tempio sacro nel quale la donna può e deve nobilitare sé stessa e quelli che vivono intorno a lei, assolvendo l’alta missione che natura e vita sociale le hanno affidato. Una donna geneticamente sana che con la sua forza vitale e la sua morale eredità compensa i difetti ereditari ed acquisiti del marito; ed è la donna risparmiatrice soprattutto in quelle materie voluttuarie che si importano dall’estero» [32].

Educazione ai lavori domestici

Educazione ai lavori domestici

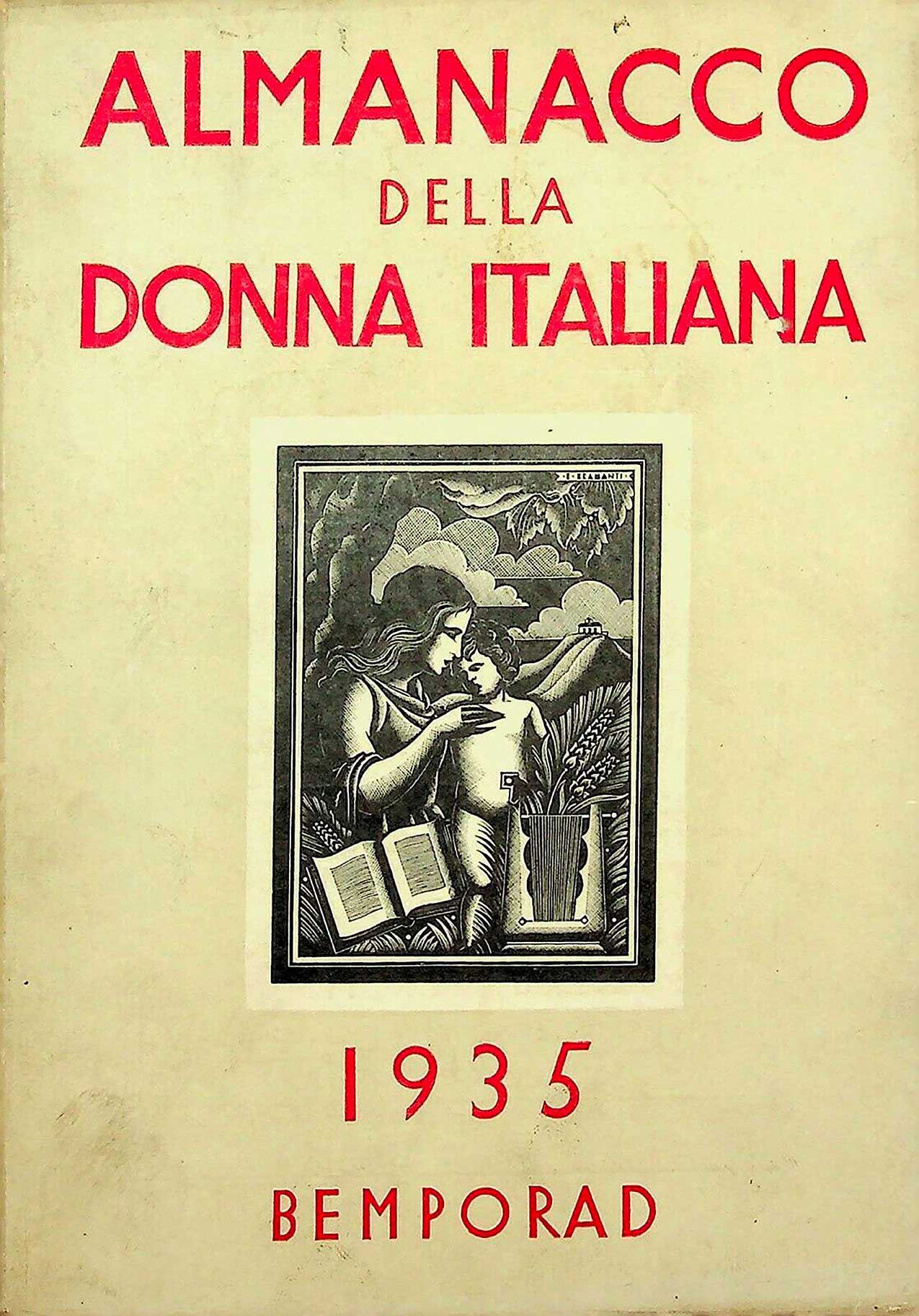

Il regime ripropone queste tesi a scopo pedagogico in varie testate tra cui «Il settimanale illustrato di guida e cultura per le giovinette italiane», con rubriche per l’educazione ai lavori domestici come «Donnine di casa»: il cucito, promosso con la gara dei corredini per le bambole, il lavoro a maglia, i consigli pratici per cucinare, tenere ordinata la casa o badare ad un bambino. In proposito Adolfo Dolmetta ribadisce che solo nella concezione fascista la donna trova la pienezza della sua esistenza non nel concentrarsi scioccamente in sé stessa, ma nel proiettare la sua personalità fuori di sé; non nel cercare sé in sé stessa ma in quelli che da lei prendono vita e origine; nell’orientare la sua vita, il suo pensiero, la sua volontà, tutte insomma le sue energie, non verso di sé, ma fuori e sopra di sé: solo in tal modo la donna si pone come collaboratrice fedele del Regime, elemento prezioso ed insostituibile ai fini della solidarietà nazionale. Con nauseante retorica afferma che solo nel fascismo la donna è veramente il centro di irradiazione della bontà, del sacrificio, dell’ordine, dell’amore, dell’armonia, della fierezza, di tutti quei nobili e forti sentimenti cioè che fanno «grande e forte la Patria».

Il lavoro femminile è definito un pericolo per l’occupazione maschile perché «la donna potrà comprendere come le somme guadagnate sottraendo il posto a padri di famiglia e spese nel belletto, nelle sigarette e nella permanente, allo scopo di ritardare vieppiù le rughe e con esse l’età della «virtù coatta», serviranno invece a dare uomini e soldati alla Patria; potrà comprendere che l’unica azione della donna è il figlio e che non ha bisogno di organizzazione, almeno per le vere donne, che v’è un solo «sport» femminile: l’amore; un solo traguardo: la maternità» [33].

Il lavoro femminile è definito un pericolo per l’occupazione maschile perché «la donna potrà comprendere come le somme guadagnate sottraendo il posto a padri di famiglia e spese nel belletto, nelle sigarette e nella permanente, allo scopo di ritardare vieppiù le rughe e con esse l’età della «virtù coatta», serviranno invece a dare uomini e soldati alla Patria; potrà comprendere che l’unica azione della donna è il figlio e che non ha bisogno di organizzazione, almeno per le vere donne, che v’è un solo «sport» femminile: l’amore; un solo traguardo: la maternità» [33].

A proposito dei provvedimenti del Consiglio dei Ministri sulla riduzione dell’impiego della mano d’opera femminile Dolmetta ribadisce che la concezione fascista della vita è essenzialmente concezione morale perché «la vita del fascista deve essere alta e piena, vissuta per sé ma soprattutto per gli altri, lontani e vicini, presenti e futuri». Da qui nasce la pesante critica al lavoro fuori casa della donna in posti anche non convenienti al fisico e al morale della donna, per un guadagno che serve solo a comprare calze di seta e ad affermare la «presunzione» di uguaglianza di titoli e di diritti nei confronti dell’uomo. Con orgoglio rivendica l’azione del Fascismo contro questa concezione esaltando le virtù e le grazie che più onorano la donna, La questione di fondo è «distogliere la donna dalle deviazioni sessuali di cui goffamente inorgoglisce in quelle democratiche repubbliche che offrono la più lampante prova della loro decadenza nel progressivo rammollimento dei maschi» [34]. A questo proposito l’Autore dimentica «l’uso» delle donne nei bordelli per i piaceri del maschio e che per esercitare la prostituzione era necessaria la tessera del Pnf.

La politica demografica e la legislazione a tutela della donna

Arriviamo alla politica demografica del regime il cui scopo era di raggiungere una popolazione di 60 milioni di italiani, che costituisce il presupposto della donna «fattrice di prole», della condanna dell’aborto come crimine contro lo Stato [35], della proibizione delle misure contraccettive. della censura sull’educazione sessuale e della tassa sul celibato introdotta col R.D. 19 dicembre 1926, n. 2132 per le persone non sposate di sesso maschile per favorire i matrimoni. Con la legge 10 dicembre 1925, n. 2277 fu istituita l’Onmi (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) col compito di occuparsi delle donne in difficoltà e dei bambini abbandonati, ma soprattutto fare della donna «una collaboratrice fedele del Regime, elemento prezioso ed insostituibile ai fini della solidarietà nazionale. Giacché essa diventa veramente il centro di irradiazione della bontà, del sacrificio, dell’ordine, dell’amore, dell’armonia, della fierezza, di tutti quei nobili e forti sentimenti cioè che fanno grande e forte la Patria» [36].

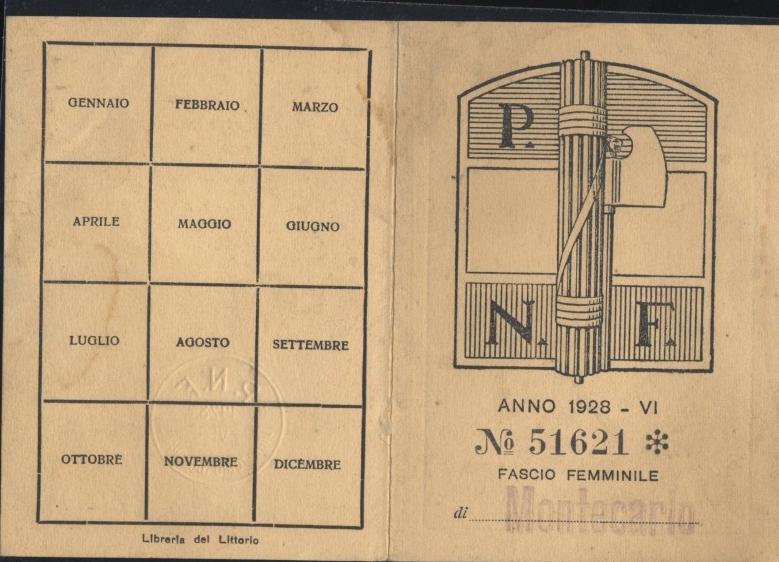

Lo strumento con cui il fascismo intendeva raggiungere questo fine sono i Fasci Femminili, attraverso cui «la donna italiana, pur rimanendo donna, affina il proprio spirito ed il proprio temperamento, sempre adeguando la propria azione in funzione diretta degli alti spunti ideali della grande macchina del Regime» [37]. All’Onmi facevano capo l’Opera Nazionale Balilla, le Piccole Italiane, che raggruppavano le ragazze dagli 8 ai 13 anni, e le Giovani Italiane, dai 14 ai 17 anni. Dai 18 anni ai 21 anni le ragazze venivano iscritte alle Giovani Fasciste, formazione col compito di preparare le giovani, educare le giovani italiane alla «fede fascista» ed alla loro missione di donne. Questa iscrizione comportava «l’obbedienza assoluta agli ordini dei dirigenti, alla dignità e alla probità dei costumi, alla cooperazione volenterosa con perfetta lealtà di pensiero, di parola, di opera all’azione indicata dai capi» [38].

Da questa concezione nasce lo slogan scritto sulle facciate delle case, e sulle copertine dei quaderni che le «piccole italiane» usavano a scuola «La maternità sta alla donna come la guerra sta all’uomo», che sono i concetti esposti da Mussolini dell’Ascensione del 26 maggio 1927, dove la maternità era ridotta a livello animale come mera funzione procreativa. Se per l’uomo il lavoro era considerato necessario alla sua stessa identità, per le donne era una distrazione e un ostacolo ad una serena vita famigliare e alla riproduzione della specie. La legge 15 luglio 1934, n. 1347, Disposizioni sulle lavoratrici madri, in pratica impone in modo forte la discriminazione delle donne, rendendo difficile la loro assunzione. Nel 1928 fu introdotta negli uffici pubblici la preferenza per i capi famiglia nelle assunzioni e progressioni di carriera mentre, nel 1930 gli enti pubblici vennero autorizzati a restringere le assunzioni femminili.

La legge n. 221 del 18 gennaio 1934 autorizzò le amministrazioni dello Stato a stabilire nei bandi di concorso l’esclusione delle donne o i limiti alla loro assunzione. Il R.D. 3 marzo 1934, n, 383, escluse le donne da tutta una serie di uffici pubblici.

Nel 1930 il Pnf promuove la pubblicazione bimestrale de Il Giornale della Donna di Paola Benedettini Alferazzi come organo ufficiale dei Fasci Femminili, che tuttavia rimasero prive di rilievo politico, in quanto le organizzazioni femminili fasciste erano controllate dai gerarchi maschili locali. Le associazioni femminili fasciste erano composte dai Fasci Femminili, le Piccole Italiane, le Giovani Italiane, le Giovani Fasciste, le Sezioni delle Massaie Rurali e delle Operaie e Lavoranti a domicilio. I Fasci Femminili erano costituiti da donne italiane che avessero compiuto 22 anni di età. A livello centrale erano diretti dalla Consulta, presieduta dal segretario del Pnf e composta dalle ispettrici nazionali, dalla ispettrice della Gil, dei Guf, dal vice segretario del partito, dall’ispettore del partito per i Fasci Femminili e dalla commissaria nazionale dell’Associazione Donne Artiste e Laureate.

Nel 1930 il Pnf promuove la pubblicazione bimestrale de Il Giornale della Donna di Paola Benedettini Alferazzi come organo ufficiale dei Fasci Femminili, che tuttavia rimasero prive di rilievo politico, in quanto le organizzazioni femminili fasciste erano controllate dai gerarchi maschili locali. Le associazioni femminili fasciste erano composte dai Fasci Femminili, le Piccole Italiane, le Giovani Italiane, le Giovani Fasciste, le Sezioni delle Massaie Rurali e delle Operaie e Lavoranti a domicilio. I Fasci Femminili erano costituiti da donne italiane che avessero compiuto 22 anni di età. A livello centrale erano diretti dalla Consulta, presieduta dal segretario del Pnf e composta dalle ispettrici nazionali, dalla ispettrice della Gil, dei Guf, dal vice segretario del partito, dall’ispettore del partito per i Fasci Femminili e dalla commissaria nazionale dell’Associazione Donne Artiste e Laureate.

A livello locale i Fasci Femminili erano istituiti presso ciascun Fascio di Combattimento e retti da una segretaria e per la costituzione bastava il numero minimo di 10 fasciste. I fasci provinciali, attestati presso le federazioni provinciali, erano diretti da una «fiduciaria» nominata dal Federale il quale presiedeva anche la Consulta Provinciale.

Negli anni Trenta la responsabile provinciale assunse il nome di «delegata» e veniva nominata dal segretario del partito, su proposta del segretario federale, dal quale dipendeva gerarchicamente, il cui compito era sovraintendere alle organizzazioni femminili della provincia, provvedendo alla costituzione e allo scioglimento dei fasci femminili, alla nomina e alla sostituzione delle segretarie, in accordo col segretario del fascio locale. La costituzione e lo scioglimento dei gruppi femminili, come la nomina e la sostituzione delle segretarie, dovevano essere ratificate dal segretario federale.

Tutte queste organizzazioni, dove le dirigenti erano scelte tra le donne di ceto elevato spesso tra le nobildonne, servivano a promuovere l’opera delle federazioni provinciali del Pnf, con l’attuazione delle opere assistenziali. La «missione delle donne fasciste comprendeva inoltre la propaganda, l’aiuto morale e materiale alle famiglie dei caduti in guerra e alle famiglie dei caduti fascisti. Per quanto riguarda le altre organizzazioni del fascismo femminile, vi erano le Massaie Rurali e sezione Operaie e Lavoranti.

NOTE

[1] Guerri G., Le donne del duce che non fecero la storia;

[2] Gianluca Cuozzo G., Rivelazione ed ermeneutica. Un’interpretazione del pensiero filosofico di Vincenzo Gioberti alla luce delle opere postume, Milano, Mursia, 1999;

[3] Pusineri G., Rosmini (Edizione riveduta e aggiornata da Remo Bessero Belti), Stresa (VB), Edizioni Rosminiane Sodalitas, 1989;

[4] Legge 17 luglio 1919 n. 1176, Norme circa la capacità giuridica della donna, art 7;

[5] Piattelli V., Storia dell’emancipazione femminile in Italia, 14.02.2025; Galeotti G., Storia del voto alle donne in Italia, Biblink, Roma, 2006;

[6] Davide Scarpa, 16.08.2024;

[7] Critica fascista, n. 11, 193;

[8] Gentile G., La donna nella coscienza moderna, in La donna e il fanciullo, Firenze, 1934;

[9] Guerri G., Le donne del duce che non fecero la storia, 10.2.2024;

[10] Ibidem;

[11] Aurelio Lepre, Mussolini l’italiano. Il Duce nel mito e nella realtà, Mondadori, Milano, 1995, 18.08.2024; Mussolini Benito, La mia vita dal 29 luglio 1883 al 23 novembre 1911, scritta nel 1911-12 e pubblicata solo dopo la sua morte, 18.08.2024;

[12] Guerri G., Le donne del duce che non fecero la storia, 10.2.2024;

[13] Giuseppe Pardini: L’amante di Claretta. Il duce, i confidenti, la gelosia, l’Ovra, in Nuova storia contemporanea, gennaio-febbraio 2015 ; Mezzenzana B., Claretta Petacci, 10.02.2024; Mirella Serri, Il Duce teneva ‘e ccòrna, 10.02.2024;

[14] Guerri G. B., Benito, storia di un italiano, Rizzoli, Milano, 2024, 10.02,2025;

[15] Ibidem;

[16] Ibidem;

[17] Mirella Serri, Claretta l’hitleriana. Storia della donna che non morì per amore di Mussolini, Longanesi, Milano, 2021;

[18] Sorgi, M; Edda Ciano e il comunista, Rizzoli, Milano, 2009;

[19] Dell’Osa P, 28 luglio, 10.02.24;

[20] Mirella Serri per Sette – Corriere della sera, articolo del 6 giugno 2014; Giovanni Fasanella, Mario José Cereghino, Le carte segrete del Duce, Mondadori, Milano, 2014, Un libro documentato sulle note informative e rapporti di polizia compilati fra il 1922 e il 1945, custodito al Public Record Office a Kew Gardens, nel Surrey;

[21] Ibidem;

[22] Ibidem;

[23] Ibidem;

[24] Ibidem;

[25] Loffredo F., Politica della Famiglia, Bompiani, Milano 1938;

[26] Ibidem;

[27] Ibidem:

[28] Brucculeri A., Politica della famiglia, in La Civiltà Cattolica, anno 89, quaderno 2116, Roma 20 agosto 1938, pp. 339-351;

[29] Polverelli G., capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio nelle direttive ai giornali del 1931;

[30] Ibidem;

[31] La piccola italiana, Settimanale illustrato di guida e cultura per le giovinette italiane, 1932;

[32] Dolmetta A., cit;

[33] Lo spunto per questo articolo ce lo ha fornito, pochi giorni or sono, il bando dei Littoriali della Cultura e dell’Arte per l’anno XVII, in cui abbiamo trovato, accanto alla organizzazione dei ludi maschili, anche quella dei Littoriali femminili, dettata dalla maturazione politica e disciplinare già da qualche anno raggiunta dalle Fasciste Universitarie inquadrate nei ranghi femminili dei G.U.F. Tale manifestazione, improntata a quel senso di politicità e di spiritualità che informa tutte le manifestazioni del Regime, si volge allo studio della missione e dei compiti di natura essenzialmente spirituale che la donna ha assunto nell’organismo dello Stato e del Regime, dopo sedici anni di rivoluzione, con riferimento speciale ai tre argomenti di maggiore attualità: Impero, Razza ed Autarchia;

[34] Dolmetta A., cit;

[35] I metodi erano: il chinino, i purganti, l’introduzione in vagina di pastiglie di sublimato, gambi di prezzemolo, forcinelle d’osso e ferri da calza con pericolose conseguenze per la donna;

[36] Dolmetta A., cit;

[37] Ibidem;

[38] Sreazza M., Il fascismo al femminile, 7.02.2024.

Pubblicato mercoledì 26 Novembre 2025

Stampato il 26/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/sesso-e-fascismo-regole-doppiezza-morale-e-politica-demografica-nellera-mussolini/