Ricordo, ricordo tutto. Proprio tutto: rumori, odori, visi, occhi della gente, il pianto, le grida di gioia e le macerie della mia città. Cara, dolce Firenze, così antica e così di nuovo giovane, forte, orgogliosa e libera, nei giorni della Liberazione.

La gente del mio rione, quello popolarissimo di piazza Gavinana, in Oltrarno, si abbracciava per strada, rideva, correva, gridava. Lungo il viale Donato Giannotti, si raccoglievano i morti. Tanti, tantissimi. Ricordo quelle facce bianche, quei fagotti piegati su se stessi, con ancora in mano bottiglie e fiaschi per andare a prendere l’acqua dall’altra parte della strada. Noi lo sapevamo che, oltre l’Arno, i tedeschi, con le loro mitragliatrici prendevano d’infilata il viale Giannotti e sparavano a vista. Allora cercavamo di bloccare chi arrivava correndo per traversare. La fontana dell’acqua era a non più di dieci, venti metri di distanza ed era un richiamo angoscioso per chi veniva dalle case e dalle cantine, dove tutto era centellinato al millimetro e il bisogno di bere terribile.

Così, per un bicchiere di acqua, si moriva come cani, sull’asfalto bollente di quell’agosto terribile.

Il sacerdote: «Eccomi, sono subito pronto»

Donato, il mio caro babbo, si era messo d’accordo con il sacerdote della parrocchia al quale aveva detto: «Padre, in questi giorni non la invito a combattere. Non le chiedo di sparare e di ammazzare, ma di raccogliere i morti dietro a noi. Venga con quel suo carrettino e un paio di ragazzi, la proteggeremo». Il sacerdote, un vecchio amico, si era tolta la tonaca ingombrante e aveva detto: «Eccomi, sono subito pronto» ed era tornato sparito e tornato in via Caponsacchi con quel carrettino a mano. Tutti, anche lui, avevamo passato una ventina di giorni per terra nella grande scuola comunale, avvolti in un lenzuolo e spalmati da capo a piedi di zolfo. L’intero rione si era ammalato di scabbia. Una cosa schifosa. Ma non c’era acqua e non era possibile lavarsi. Noi ragazzini, ovviamente, puzzavamo più di tutti gli altri.

La mia famiglia, la mia città, la Resistenza, i compagni, gli amici, i fratelli, i partigiani, i fascisti del rione e i nazisti. Gli scontri e le battaglie, i morti e la gioia. Ricordo tutto e tutti, appunto: Gino Pallanti, il Moresi, Gino Tagliaferro (il meccanico delle biciclette) Orazio Barbieri, Brunetto Bernini, Gino Montelatici, Bruno Baggiani. Povero Baggiani, “pittore edile”, come si dice a Roma. Con quel suo gran triciclo carico di secchi di vernici, spazzoloni, tubi di piombo, calce e calcina, trasportava armi in un doppiofondo. Con quel mezzo, passava da casa mia e entrava nelle cantine dalla parte dei piccoli giardini e usciva con le armi avvolte in sacchi di juta. Le sistemava nel doppiofondo e ripartiva. Erano i rifornimenti per quelli della montagna. Sì, i vicini vedevano e sapevano, ma non ci fu uno che parlò. D’altra parte, nel nostro palazzo, eravamo una ventina di famiglie tutte unite e solidali.

Il maresciallo che faceva finta di non vedere

Il maresciallo che faceva finta di non vedere

All’ultimo piano abitava un maresciallo della questura, ma anche lui faceva finta di non vedere. Sapeva di sicuro che avevamo nascosto in casa e in cantina una ragazza ebrea, la cara Marcella Millul che il partito aveva affidato al babbo dopo che i genitori di lei erano stati portati via. Così come il partito aveva “dato in consegna” sempre a lui, la moglie e le due figlie di Elio Chianesi, il gappista medaglia d’oro della Resistenza che era stato assassinato per strada dai fascisti. Tutti vivevano nelle cantine che erano state trasformate, con la costruzione di un bellissimo muro, in una specie di deposito per le armi, i materassi di lana (erano i “valori” importanti dei poveracci) e le persone da nascondere. Certo, mio padre era sorvegliatissimo: era stato condannato a sedici anni di carcere come comunista, non appena il fascismo era andato al potere. Poi, si era fatto il confino politico per cinque anni a Ustica, Tremiti e Lipari. Dunque, non poteva lavorare perché non era iscritto al fascio e veniva considerato, a tutti gli effetti, un “pregiudicato”. Così, lui, aveva messo, fuori dal portone di casa, un banchetto per vendere bottoni, pettinini, aghi, stringhe, cera da scarpe. Ogni tanto, veniva anche chiamato di nascosto per qualche lavoro di manovalanza.

Mio padre, partigiano

Così andava in giro e teneva i contatti con il partito e gli altri compagni. Trasportava manifestini, la stampa clandestina e qualche bomba a mano. Una volta lo avevano preso, ma non aveva addosso niente di compromettente. Salvo qualche ritaglio di cuoio (gli avanzi delle risolature) che cercava di vendere per mettere insieme qualche soldo. Era stato condannato a sei mesi di reclusione e noi andavamo nel carcere per i colloqui. Non lo potevo mai abbracciare perché era proibito. Io piangevo ogni volta. Lui, mesto mesto, mi regalava dei piccoli animaletti che costruiva in cella, per me, con la mollica del pane.

Quando era uscito tutto era ripreso come prima. La domenica, andavamo in giro con la mamma e infilavamo i manifestini antifascisti nelle cassette delle lettere. Poi, per strada, tagliavamo anche i piccoli cavi telefonici dei comandi tedeschi, per sabotare le comunicazioni. Sapevamo che in montagna, intorno alla città, c’erano i nostri partigiani, ma nessuno ne parlava mai.

Un giorno avevo visto un grande rastrellamento nazista, dopo un duro bombardamento alleato ai nodi ferroviari. Che angoscia: le sirene senza fine, i morti, i feriti.

Il mio maestro delle elementari, zoppo com’era

Il mio maestro delle elementari, zoppo com’era

Dopo un paio d’ore ecco l’arrivo dei camion con i tedeschi e i fascisti che avevano bloccato e “arrestato” tutti quelli che si trovavano per strada. I catturati erano stati poi incolonnati e avviati verso il Campo di Marte. In coda a quella colonna, avevo visto il mio maestro delle elementari. Zoppo com’era, cercava di non rimanere indietro per non farsi picchiare e si trascinava madido si sudore. Io lo avevo chiamato e mi ero messo a piangere. Lui, per non comprometterci, non si era neanche voltato.

Tutta la città, ormai, era in “emergenza” sotto i cannoneggiamenti alleati e colpita dagli obici dei mortai tedeschi.

Un giorno, da un piccolo foro nel grande portone di casa, ho visto il Baggiani partire con quel suo lunghissimo triciclo. Il solito carico di armi, avevo pensato. Ed era così. Lui, con gli occhiali spessi come fondi di bicchiere, pedalava di gran lena. Poi un attimo: ho sentito un gran boato e ho visto il Baggiani sparire. Non era più sul sellino, ma si era come dissolto. Era stato colpito in pieno da una bomba di mortaio, mi dissero.

Qualche giorno prima, all’alba, eravamo stati svegliati da boati immensi, giù nelle cantine-nascondiglio.

I nazisti avevano fatto saltare gli splendidi ponti della città

Erano i ponti. I nazisti, si stavano preparando alla ritirata e avevano fatto saltare gli splendidi ponti della città, salvo il Ponte Vecchio. Ma avevano sbriciolato quello dell’Ammannati, ossia il ponte di Santa Trinita.

Sì, certo, ricordo. Eccome se sì, ricordo bene! I poveri spettri affamati del rione e noi tutti, eravamo usciti dalle cantine e, tra mille rischi, ci eravamo avviati verso Palazzo Pitti.

Volevamo vedere e capire quello che era successo. Mio padre era già in giro perché era arrivato l’ordine del Comitato di Liberazione e del partito di prepararsi all’insurrezione e distribuire le armi prelevate dalla nostra cantina segreta. Non eravamo riusciti ad arrivare a Palazzo Pitti: macerie ovunque e distruzioni immani. I ponti non c’erano più e tutta la zona di San Jacopino, che era stata fatta sgombrare in precedenza, era devastata, sbriciolata, fatta a pezzi. La mamma (cara, cara Rina) e gli altri si erano fermati davanti alle macerie e si scambiavano qualche parola a bassa voce. In giro, già si sentivano i colpi di fucile e le raffiche delle mitragliatrici.

Dagli occhi della mamma, che continuava a parlare della città, del Ponte Vecchio, della Stazione, del Campo di Marte, erano cominciate a scendere le lacrime. Intorno, ogni tanto, c’era silenzio. Anche gli altri piangevano. Un pianto strano, a singulti. Piangevano tutti quelli di piazza Gavinana, per Firenze, per la città, per le torri, i ponti, per le macerie, per la fame, l’orrore, la sete e la paura.

Quel gruppo di matti in mezzo alle macerie, piano piano, si era di nuovo sparpagliato. In mezzo alle nuvole di polvere dei calcinacci.

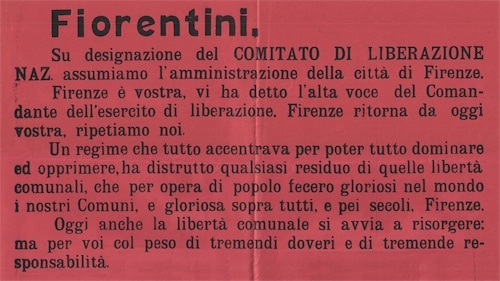

Il 10 agosto, alle 6,45, dalle solite cantine, il babbo e gli altri, avevano sentito suonare la “Martinella” di Palazzo Vecchio. Era il segnale dell’insurrezione.

Firenze, armi in pugno, ora si ribellava, si sollevava, cercava e voleva la libertà ad ogni costo, dopo vent’anni di dittatura.

Mio babbo e gli altri delle Sap

Mio babbo e gli altri delle Sap

Ricordo, eccome se ricordo! Avevo subito visto mio padre e gli altri frugare nei sacchi di juta e prendere fucili, mitra e bombe a mano. Poi, aprire il grande portone del palazzo e correre lungo il viale Giannotti. Si sentivano colpi e raffiche ad ogni angolo di strada. Fascisti e nazisti, stavano “sganciandosi”, ma avevano lasciato, sui tetti e nelle case, i franchi tiratori e gruppi piccoli, ma organizzati, di copertura della ritirata. Mio babbo e gli altri delle Sap, le Squadre di azione patriottica, avevano già saputo della morte di “Potente”, il comandante Aligi Barducci, della fine di Elio Chianesi, della morte di Bruno Fanciullacci, della tragica fine di Anna Maria Enriques Agnoletti, torturata a Villa Triste, sulla via Bolognese e poi uccisa. Avevano saputo della tragedia dei ragazzi di “Radio Cora”, delle infamie della banda Carità, dei cinque giovani fucilati al Campo di Marte. Eppure, quella mattina, erano scesi ugualmente in strada, tutti insieme, alla caccia dei fascisti e dei nazisti.

Più tardi, noi ragazzi e le donne, il prete di piazza Gavinana e i vecchi che non potevano combattere, avevamo sentito, lungo il viale Giannotti e in fondo verso il Bandino, canti e grida e vedevamo altri che correvano, gridando e alzando le braccia al cielo in quel caldo infernale.

Ecco – come avevo letto tante volte sull’Intrepido, il fumetto più conosciuto allora – che arrivavano i nostri. Era l’11 agosto del 1944.

Viale Giannotti, il nostro mondo

Sì, proprio i nostri, i partigiani scesi dalla montagna. Che incredibile emozione, che gioia, che urla, che abbracci e baci in mezzo alla fucileria. I partigiani, ora, venivano giù cantando a squarciagola per quel benedetto viale Giannotti, il nostro mondo. Un gruppo compatto e bellissimo con i fazzoletti rossi al collo e le armi in pugno. Era stata, per interminabili minuti, una corsa pazzesca incontro a quei ragazzi. Io, per mesi, avevo portato, cuciti nei pantaloncini corti, messaggi dalla città a loro della montagna. E ora finalmente lo vedevo: lui, Gracco (quello era il suo nome per noi) il comandante.

Alto, grosso, in pantaloncini corti, con una mitragliatrice enorme in braccio. Quelli intorno erano i suoi, i nostri partigiani. Era tutto un gridare, un far festa, un correre, piangere e ridere. In mezzo alla confusione erano partiti i primi colpi dei franchi tiratori fascisti. Gracco (Angiolo Gracci, uno straordinario compagno morto un paio di anni fa ed ex capitano della Guardia di Finanza) e i suoi si erano subito sparsi e riparati dietro gli angoli delle case. Le donne, le ragazze e i vecchi, si erano di nuovo tuffati nei portoni. Gracco conosceva il nostro indirizzo e il nostro deposito di armi. Così, era entrato da noi e aveva appoggiato la sua mitragliatrice per terra. Io lo guardavo con il cuore in gola. Per me ragazzino, era il gigante buono, l’eroe, il capo dei nostri. Ora ci difendeva dalle canaglie. Dalla sua mitragliatrice erano subito partite le prime raffiche. Lassù, in alto, nel palazzo di fronte, i colpi di Gracco facevano schizzare via pezzi di persiane e di muro. Per terra, fuori dal portone, c’era ancora un povero corpo: quello di un uomo fulminato dai franchi tiratori.

Mio padre, dopo pochi minuti, era tornato per rifornirsi di munizioni e aveva chiesto a Gracco qualche uomo per occupare la caserma dei carabinieri. C’ero anche io con il gruppo dei partigiani e con i compagni delle Sap. Mi avevano messo un paio di giberne in vita, piene di gallette trovate chissà dove e il pugnale preso ad un ufficiale tedesco. Così anche io, a dieci anni, potevo sentirmi un partigiano e un eroe.

Abbiamo scalato una montagna di macerie

Ricordo, eccome! Abbiamo scalato una montagna di macerie e i nostri sono andati all’assalto, senza sparare un colpo. Dentro la caserma, i carabinieri non c’erano più. Erano andati via in pieno accordo con i partigiani. Per questo loro mi avevano permesso di “andare all’attacco”.

La guerra e la battaglia erano continuate oltre l’Arno. Solo due giorni dopo avevamo visto gli americani e gli inglesi che stavano entrando in città lentamente. Noi, insieme alle mamme e a gruppi di partigiani, avevamo traversato il fiume sulle macerie del Ponte alle Grazie per andare a cercare compagni, parenti, amici e, come al solito, qualcosa da mangiare. I nostri ci avevano rimandato indietro. Infatti, per le strade della mia Firenze, distrutta, umiliata e fatta a pezzi, ancora si sparava e si moriva.

Poi, la libertà, la vita, la fine del terrore e della paura, la fine dei bombardamenti.

Ora si poteva ridere e parlare a voce alta, correre e andare in qualunque strada e in qualunque angolo della città. Alla prima riunione dei partigiani in un cinema di piazza Gavinana, avevo rivisto Gracco e i suoi uomini. Tutti avevano appoggiato mitra, fucili e mitragliatrici su un tavolo all’ingresso. Suonavano, per loro, un po’ di musica, tra un discorso e l’altro dei compagni. Ed ecco le note di una straziante canzone del maestro Cesare Cesarini, con uno che cantava. Le parole dicevano che «Firenze non cantava più le sue canzoni e i suoi stornelli d’or…» per colpa della guerra. Poi, subito dopo, l’altra, sempre del maestro Cesare Cesarini e sulla stessa aria. Le parole raccontavano che «Firenze, ora, poteva tornare a cantare le sue canzoni e i suoi stornelli d’or…». C’era un silenzio assoluto nella sala stracolma di gente del rione e di partigiani.

Mi commuovo sempre quando torno a Firenze e passo a rileggere l’epigrafe di Piero Calamandrei murata su Palazzo Vecchio. Ripenso, sessanta anni dopo, come se fosse ieri, al Baggiani, a Potente, a Chianesi, a Brunetto Bernini, a Bruno Fanciullacci, a Tina Lorenzoni e a tanti altri compagni, amici, fratelli e sorelle di quei giorni. Grazie a tutti. Grazie, grazie.

L’epigrafe dice:

“…Non donata ma riconquistata/

a prezzo di rovine di torture di sangue/

la libertà/

sola ministra di giustizia sociale/

per insurrezione di popolo/

per vittoria degli eserciti alleati/

in questo palazzo dei padri/

più alto sulle macerie dei ponti/

ha ripreso stanza nei secoli”.

Da Patria Indipendente n. 3 del 31 marzo 2005

Pubblicato venerdì 26 Luglio 2019

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cronache-antifasciste/ricordo-la-liberazione-di-firenze/