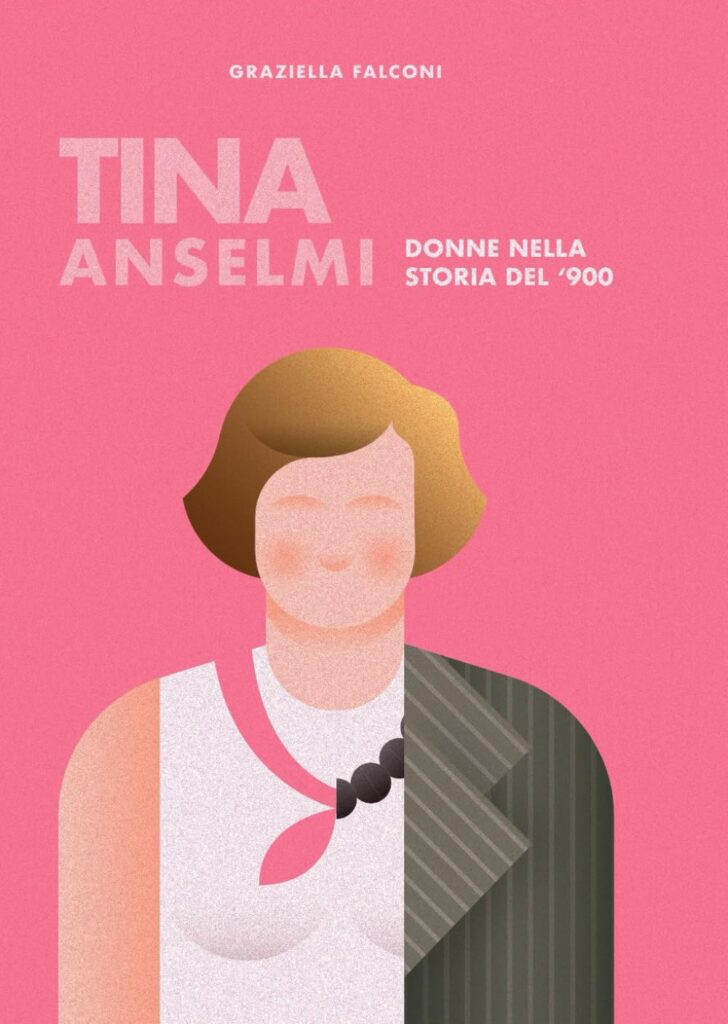

Tina Anselmi: passione per la democrazia (pp 148, € 15,00) è un piccolo manuale di resistenza e una riflessione per trarre ispirazione dal coraggio, dalla libertà e dalla determinazione di una donna che col sorriso e una proverbiale giovialità, ha sfidato stereotipi di genere e lacci partitici, consegnando agli italiani il diritto alla salute, il welfare moderno, la dignità del lavoro paritario, l’importanza della ribellione contro i poteri occulti. Lo firma Graziella Falconi, giornalista, scrittrice e componente del comitato scientifico della Fondazione Nilde Iotti, attraverso un’originale introduzione alla vita, al pensiero e all’azione politica di Tina Anselmi, ripercorrendo i passaggi chiave non degli interventi ufficiali in Parlamento, ma quelli ai convegni, le interviste, i dibattiti in giro per l’Italia, raccolti nella seconda parte del volume.

Tina Anselmi: passione per la democrazia (pp 148, € 15,00) è un piccolo manuale di resistenza e una riflessione per trarre ispirazione dal coraggio, dalla libertà e dalla determinazione di una donna che col sorriso e una proverbiale giovialità, ha sfidato stereotipi di genere e lacci partitici, consegnando agli italiani il diritto alla salute, il welfare moderno, la dignità del lavoro paritario, l’importanza della ribellione contro i poteri occulti. Lo firma Graziella Falconi, giornalista, scrittrice e componente del comitato scientifico della Fondazione Nilde Iotti, attraverso un’originale introduzione alla vita, al pensiero e all’azione politica di Tina Anselmi, ripercorrendo i passaggi chiave non degli interventi ufficiali in Parlamento, ma quelli ai convegni, le interviste, i dibattiti in giro per l’Italia, raccolti nella seconda parte del volume.

Della partigiana “Gabriella”, democristiana, maestra e poi sindacalista, parlamentare e prima ministra donna della Repubblica, Falconi in questa intervista a Patria Indipendente spiega il senso attualissimo di quella “immarcescibile passione per l’etica della democrazia”. Una lezione non sussurrata, come un’eco dal passato, ma una voce nitida e netta per affrontare il presente: l’Internazionale nera e i nuovi autoritarismi, la guerra e la crisi dell’Occidente, i femminismi in lotta con se stessi, la fine del “noi” che è l’anima della democrazia: “Là dove c’è un uomo, lì deve esserci il nostro impegno per l’umanità”, spiega Tina Anselmi in un discorso del 1993. “Non importa di quale razza, di quale cultura e di quale religione sia, e noi abbiamo scoperto l’uomo con il suo valore e la sua dignità”.

Rileggere la storia di Tina Anselmi suscita ammirazione per l’abnegazione, la passione civile, il senso profondissimo dello Stato e della democrazia, ma anche uno strano sentimento di “scoperta”. È perché oggi vite come la sua sono lontanissime da quelle di molti protagonisti della politica attuale?

Siamo in un’epoca di totale incertezza, un’incertezza sulle dichiarazioni dei politici, degli statisti (che non ci sono più). Una situazione di grande fibrillazione nella quale rileggere le parole di una donna che è profondamente radicata in una identità italiana antica può fare questo effetto. Non a caso nel libro richiamo il “De officiis” di Cicerone, perché Tina Anselmi risponde a quella solidità culturale che ha caratterizzato gran parte della civiltà e anche della politica italiana, e ritrovare questa saldezza di principi che affondano nella tradizione, è motivo di stupore e anche di speranza. Stupore e speranza che possono essere motivi e motrici di un ri-appassionarsi dei giovani alla cosa pubblica.

Che donna era Tina Anselmi?

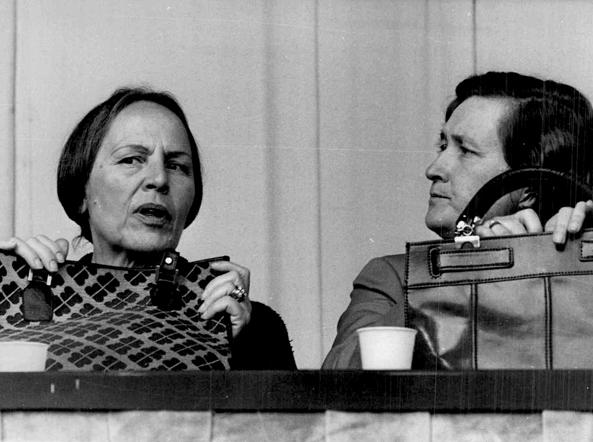

Era abituata a trattare le persone come faceva sua nonna, locandiera, con gli avventori: grande socialità, simpatia, amicizia, con apertura. Lei non a caso nella Resistenza adotta il nome di battaglia ‘Gabriella’, che è l’angelo mediatore, quello che annuncia e fa da ponte. È un manifesto. Era un donna aperta. Con le comuniste per esempio, dalle quali la divideva l’ideologia: Nilde Iotti, Giglia Tedesco. Quest’ultima, che era mia amica, amava molto la Anselmi, aveva una grandissima ammirazione per lei: la descrive coraggiosa, compagnona, andava a scalare le montagne, solare. Il tutto però con una grande dose di equilibrio. Non si lasciava andare a facili emozioni, manteneva sempre la barra dritta. Per Dacia Maraini era una donna che “aveva la bellezza di un mondo interiore”.

E che aveva un senso fortissimo della democrazia, che legava alla “morale”. La democrazia come “libertà ed esistenza” e come “azione”, secondo la lezione di Alcide De Gasperi, don Primo Mazzolari e Hannah Arendt. Si può dire che le nostre democrazie oggi sono in crisi per la scomparsa di quel “noi” e di quella morale?

Le cause della crisi sono molteplici, la Anselmi sfiora molti temi. Uno è una democrazia lenta sul piano della decisione, un problema in un mondo accelerato come questo. Poi la scarsa attenzione all’educazione popolare alla democrazia, il che significa che i populismi hanno la meglio perché i semplificano ciò che è complesso. È un cancro, perché la democrazia è un fatto complesso, deve essere spiegata e deve badare al populismo. C’è il ruolo del parlamento, l’architrave della democrazia, che quando non lo fai deliberare, è gravissimo. Poi ci sono i partiti politici: la Anselmi diceva “sono la speranza che si organizza”, quella che si era organizzata soprattutto nel ’45, nel ’46, quando i partiti hanno ricostituito lo Stato, la società civile, hanno rimesso in piedi i sindacati. Allora si credette nei partiti, come speranza di attuare veramente il portato morale di un secondo Risorgimento (il primo fu in parte negato dal fascismo), in cui la persona umana è centrale anche rispetto allo Stato e questa si determina attraverso le formazioni sociali, come anche i partiti. È tutto questo complesso di cose che ha fatto la forza morale della adesione piena alla democrazia e alla passione per la democrazia di Tina Anselmi.

Non si definì mai femminista ma seguì con attenzione le battaglie del femminismo, raccomandando alle donne di “essere sé stesse”. La sua lezione oggi è utile laddove i femminismi sono in guerra tra loro?

Non si definì mai femminista ma seguì con attenzione le battaglie del femminismo, raccomandando alle donne di “essere sé stesse”. La sua lezione oggi è utile laddove i femminismi sono in guerra tra loro?

Uno dei pregi di quel periodo è che nel movimento per le donne si scioglievano le divisioni fra i partiti. Le donne si univano: dovevano fare una battaglia. Penso che in questo preciso momento, con la guerra in Ucraina, in Medio Oriente, in Africa, in Asia e con minacce ovunque, e in cui l’Occidente viene messo in discussione nei suoi fondamenti culturali, dopo la lezione di democrazia e di morale che — pure insieme a molti errori — ha sparso per il mondo, le donne guardano il loro ombelico e non si preoccupano delle madri, delle sorelle, delle ragazze che vivono una situazione di conflitto. Non sono in grado di lanciare una grande battaglia. Vogliamo far sentire loro solidarietà, possibile che le femministe debbano ragionare solo sul loro ombelico?

Verissimo.

E ricordiamo sempre che le difficoltà si sono superate grazie al lavoro della Anselmi e delle altre. Che non avevano la via spianata, hanno combattuto con armi di lealtà, di saggezza, con le armi della responsabilità, dello studio, della solidarietà. All’interno del movimento delle donne — quello emancipazionista — c’era unità sui temi, che appunto superava le divisioni dei partiti. La Anselmi sottoscrive la legge Merlin e anche altro che il suo partito non approvava.

Godiamo a pieno oggi dei risultati di quelle battaglie per le donne fatte anche dalla Anselmi? Le donne incidono in politica?

Godiamo a pieno oggi dei risultati di quelle battaglie per le donne fatte anche dalla Anselmi? Le donne incidono in politica?

Intanto c’è un problema di rapporto tra società civile e partiti. Una volta si diceva che i partiti erano tutto e la società civile non contava niente. Oggi la cosa è capovolta: la società civile sotterraneamente un po’ si muove, sono i partiti che sono come un pugile fermo sulle gambe, nel ring. Tanto più si segue e si rafforza la prima, tanto più di rafforzeranno i partiti. Coltivando meglio la società civile, tu trovi gli elementi unificanti di una battaglia, e anche un confronto democratico sempre ricco di idee e di sviluppi. Occorrono veramente degli arcangeli Gabriele che facciano da ponte. Se si rafforzasse il movimento delle donne, credo che potrebbero nascere delle battaglie unitarie che rispondono veramente a una determinata situazione della società o della vita politica. Parlarsi da un grattacielo del potere di venti piani con una base dove ci sono solo i portieri, è non concludere niente.

La donna non come “rivendicazione ma come ricchezza”, per scongiurare la crisi della democrazia, ha detto la Anselmi a un convegno nel 1993.

Esatto. Le donne sono portatrici di una sapienza millenaria… qualche cosa cosa avranno accumulato…

Sarà possibile vedere Elly Schlein e Giorgia Meloni impegnate insieme su una legge, un provvedimento, un’azione politica davvero condivisa che riguardi le donne?

Sarà possibile vedere Elly Schlein e Giorgia Meloni impegnate insieme su una legge, un provvedimento, un’azione politica davvero condivisa che riguardi le donne?

Non credo, non lo so, è anche vero che la battaglia politica in generale è sulle “pinzillacchere”, citando Totò.

La Anselmi da ministro della Sanità firmò la legge sull’aborto, anche se non la votò.

La Democrazia Cristiana aveva anche paura della ‘Tina vagante”… Era autonoma, voleva essere se stessa e mantenere un’autonomia della persona. C’è una bella dichiarazione di un madre costituente, Teresa Mattei: ‘‘Guardate ragazze, non cercate di somigliare ai maschi, siate voi stesse”. La vera rivoluzione delle donne passa da questa rivendicazione, già nel 1945: non uguali ai maschi, sottomesse, ma se stesse con le proprie aspirazioni e con il portato dell’ antica sapienza femminile. Quando la Mattei dice siate voi stesse, cerca una liberazione della donna, come la cerca anche la Anselmi, che la pratica. Nasce dal loro comune sentimento antifascista.

La Resistenza: la Anselmi diventa ‘Gabriella’ quando assiste all’uccisione di un gruppo di giovani come lei. Le sembra che anche molti ragazzi oggi si stiano avvicinando all’impegno civile, alla politica e all’attivismo davanti alle immagini del genocidio di Gaza?

Parlare di giovani è hic sunt leones, nel senso che è molto difficile generalizzare. C’è certamente una parte di loro sensibile a questo tema, nel vedere lo strazio di Gaza e dell’Ucraina. C’è un rifiuto della guerra da parte dei giovani, è uscito anche un sondaggio recente, nessuno vuole la guerra. Mi pare molto sintomatico. I ragazzi ripudiano la guerra come vuole la Costituzione.

Parliamo di un’altra grande battaglia della Anselmi: quella contro la P2. Nel 2003 disse che non era ‘finita’, e ne parlava come di un potere non parallelo allo Stato come la mafia, ma interno, che ne sfrutta le gerarchie e i rapporti.

Sì, la riflessione della Anselmi è sul potere: il potere occulto non corrode la democrazia, la uccide, perché il cittadino non sa a quale santo rivolgersi. E i poteri occulti si possono riprodurre da un momento all’altro. È quel potere che mette nelle mani del miliardario Elon Musk la possibilità di licenziare diecimila americani una volta arrivato al ministero.

Cosa direbbe la Anselmi vedendo le gesta di Trump?

Cosa direbbe la Anselmi vedendo le gesta di Trump?

Lei amava Kennedy e di Kennedy ricordava spesso quel passo in cui lui diceva: “Non chiederti cosa l’America fa per te ma cosa fai tu per l’America”. Credo che questa domanda dovrebbero porsela gli americani: cosa fa l’America per Trump? È chiaro, lo arricchisce. Compresi gli amici suoi.

Cosa direbbe invece di questo governo, il più a destra dopo il fascismo?

Il suo passato di resistente l’ha resa piuttosto forte in tema di democrazia, come dimostrano tutti i suoi discorsi. Credo che presterebbe una grande attenzione al fatto che la democrazia venga rafforzata e non offesa e vilipesa. E soprattutto sarebbe attenta alla Costituzione e all’organizzazione dello Stato, perché uno Stato accentrato è proprio fascismo.

Sara Lucaroni, giornalista e scrittrice

Pubblicato domenica 28 Settembre 2025

Stampato il 13/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/interviste/tina-anselmi-quando-la-speranza-sapeva-organizzarsi-e-combattere-libro-falconi/