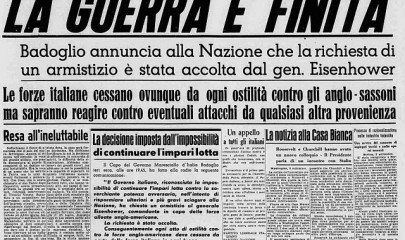

Le fasi salienti dell’esperienza partigiana sono in molti casi contraddistinte da rituali simili a quelli del ciclo della vita: nascita, matrimonio e morte, passaggi di vita caratteristici di ogni individuo. Personalmente ritengo che l’avventura partigiana cominci, in principio, con la separazione dal proprio nido famigliare per essere proiettati in una realtà completamente sconosciuta. Questa separazione porta con sé la decisione univoca di uomini contro il regime fascista all’insegna della libertà, uniti verso un Paese libero e democratico.

Le fasi salienti dell’esperienza partigiana sono in molti casi contraddistinte da rituali simili a quelli del ciclo della vita: nascita, matrimonio e morte, passaggi di vita caratteristici di ogni individuo. Personalmente ritengo che l’avventura partigiana cominci, in principio, con la separazione dal proprio nido famigliare per essere proiettati in una realtà completamente sconosciuta. Questa separazione porta con sé la decisione univoca di uomini contro il regime fascista all’insegna della libertà, uniti verso un Paese libero e democratico.

La fase successiva, la nascita del partigiano, e quindi il suo ingresso in un altro mondo, non più la comunità e la famiglia d’origine ma il gruppo guerrigliero, è un rito di aggregazione che richiede una nuova individualizzazione, la scelta del nome da combattente.

La fase successiva, la nascita del partigiano, e quindi il suo ingresso in un altro mondo, non più la comunità e la famiglia d’origine ma il gruppo guerrigliero, è un rito di aggregazione che richiede una nuova individualizzazione, la scelta del nome da combattente.

L’attribuzione del nome di battaglia, spesso per libera scelta del resistente, è l’atto di inizio dell’avventura partigiana. Lo pseudonimo è impiegato per celare la vera identità ma anche per assolvere a un certo numero di funzioni culturali e simboliche. Questo primo momento di costruzione della nuova identità è talora seguito da un vero e proprio giuramento rituale.

Da una ricerca dello storico alessandrino Franco Castelli risulta che ai primi tredici posti degli pseudonimi presenti con maggiore frequenza tra i 64.000 partigiani piemontesi di cui si conosce il nome di battaglia (circa il 70% degli schedati a livello regionale), vi sono nomi comuni di battesimo (Mario, Gino, Nino, Beppe, Gianni, Piero, Franco, Gigi, Bruno, Carlo, Aldo, Pino, Giovanni), che ricorrono tra le 738 e le 334 volte, dei quali poco meno di uno su quattro corrisponde al reale nome del portatore. Anche lo studio di Cesare Bermani condotto tra 1.600 combattenti delle divisioni garibaldine di Cino Moscatelli (Valsesia e alto Novarese), evidenzia un dato simile: quasi il 25% dell’intero campione conserva il proprio nome o cognome o soprannome familiare o soprannome di uso affettivo (Ciccio, Dado, Lello).

D’altronde, osserva lo storico Angelo Del Boca, a quei tempi giovane partigiano, il nome di battaglia «serve a mascherare la nostra identità e di rimando a tradire il nostro carattere. Esso rivela infatti le nostre ambizioni, o le nostre letture, oppure i limiti della nostra fantasia». Nomi, cioè, come quelli che i cittadini di Alba conosceranno durante la sfilata dei partigiani all’inizio della temporanea liberazione della città. Scrive Fenoglio: «Sfilarono i badogliani con sulle spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini col fazzoletto rosso e tutti, o quasi, portavano sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti; lesse nomi romantici e formidabili, che andavano da Rolando a Dinamite». Se vi sono resistenti per cui un nome valeva l’altro e chiamarsi, ad esempio, «Spaccaferro» piuttosto che «Spaccamontagne, Lampo, Folgore», in tanti casi la scelta del nome era il punto d’approdo di un preciso ragionamento o, è ipotizzabile, di associazioni inconsce: un condensato in cui si rivela la presenza, spesso la compresenza, di motivazioni politiche e ideologiche, autobiografiche, cui si mescola una vasta gamma di atteggiamenti. «Ad ogni modo lo pseudonimo partigiano, che vela sì l’identità, disvela per contro carattere», i miti e i sogni di cui si lascia permeare, rivela infatti le nostre ambizioni, o le nostre letture, oppure i limiti della nostra fantasia»; ed è quantomeno indicativo che tali parole siano contenute in un libro che Del Boca ha significativamente intitolato La Scelta avvicinando così l’ambito delle motivazioni a quello simbolico rappresentato dallo pseudonimo.

D’altronde, osserva lo storico Angelo Del Boca, a quei tempi giovane partigiano, il nome di battaglia «serve a mascherare la nostra identità e di rimando a tradire il nostro carattere. Esso rivela infatti le nostre ambizioni, o le nostre letture, oppure i limiti della nostra fantasia». Nomi, cioè, come quelli che i cittadini di Alba conosceranno durante la sfilata dei partigiani all’inizio della temporanea liberazione della città. Scrive Fenoglio: «Sfilarono i badogliani con sulle spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini col fazzoletto rosso e tutti, o quasi, portavano sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti; lesse nomi romantici e formidabili, che andavano da Rolando a Dinamite». Se vi sono resistenti per cui un nome valeva l’altro e chiamarsi, ad esempio, «Spaccaferro» piuttosto che «Spaccamontagne, Lampo, Folgore», in tanti casi la scelta del nome era il punto d’approdo di un preciso ragionamento o, è ipotizzabile, di associazioni inconsce: un condensato in cui si rivela la presenza, spesso la compresenza, di motivazioni politiche e ideologiche, autobiografiche, cui si mescola una vasta gamma di atteggiamenti. «Ad ogni modo lo pseudonimo partigiano, che vela sì l’identità, disvela per contro carattere», i miti e i sogni di cui si lascia permeare, rivela infatti le nostre ambizioni, o le nostre letture, oppure i limiti della nostra fantasia»; ed è quantomeno indicativo che tali parole siano contenute in un libro che Del Boca ha significativamente intitolato La Scelta avvicinando così l’ambito delle motivazioni a quello simbolico rappresentato dallo pseudonimo.

L’«analisi qualitativa» cui Castelli sottopone il «repertorio onomastico partigiano» individua una ripartizione per categorie strutturali e grammaticali e un’altra, estremamente ricca, per campi semantici.

Di più difficile inquadramento tipologici, per vari motivi quali il carattere eterogeneo e complesso dei fattori e dei processi sottesi alla sua storia, alla sua insorgenza e diffusione, assieme ad «un certo grado di “ambiguità” che permane nelle intenzioni e sulle modalità reali dell’assunzione dello pseudonimo» qualora «testimonianze orali o scritte» non ne chiariscano il senso e, infine, «per la polivalenza stessa del significante», per la «ridondanza espressiva» propria della polisemia, il nome partigiano è, proprio per queste ragioni, sfuggente e rivelatore ad un tempo di diversi stimoli. È la visualizzazione, grafica e simbolica, ideologica e culturale, conscia ed inconscia, di un immaginario solo recentemente sottoposto ad indagine che parla di miti di varia natura.

Di più difficile inquadramento tipologici, per vari motivi quali il carattere eterogeneo e complesso dei fattori e dei processi sottesi alla sua storia, alla sua insorgenza e diffusione, assieme ad «un certo grado di “ambiguità” che permane nelle intenzioni e sulle modalità reali dell’assunzione dello pseudonimo» qualora «testimonianze orali o scritte» non ne chiariscano il senso e, infine, «per la polivalenza stessa del significante», per la «ridondanza espressiva» propria della polisemia, il nome partigiano è, proprio per queste ragioni, sfuggente e rivelatore ad un tempo di diversi stimoli. È la visualizzazione, grafica e simbolica, ideologica e culturale, conscia ed inconscia, di un immaginario solo recentemente sottoposto ad indagine che parla di miti di varia natura.

Procediamo con la seconda classificazione, dopo i fittizi nomi battesimali, abbiamo chi vuole mantenere un riferimento alla propria identità. I nomi di battesimo, ad esempio, vengono trasformati in diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi (Angioletto, Luigino, Carluccio), in dialetto (Carlòn, Pinìn, Giuvanòn). Esistono altre forme complesse di manipolazione effettuato sul nome di battesimo, quelle costituite dalla soppressione di una vocale o sillaba iniziale, che prende il nome di aferesi (Giacinto/Cinto, Umberto/Berto) o dalla caduta della vocale finale, che viene chiamata apocope. A volte unita alla consonante che la precede (Attilio/Atti, Eraldo/Era), oppure, ancora, dal rovesciamento del nome (Remo/Omer) o da nomi contrapposti (Achille/Ettore).

Procediamo con la seconda classificazione, dopo i fittizi nomi battesimali, abbiamo chi vuole mantenere un riferimento alla propria identità. I nomi di battesimo, ad esempio, vengono trasformati in diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi (Angioletto, Luigino, Carluccio), in dialetto (Carlòn, Pinìn, Giuvanòn). Esistono altre forme complesse di manipolazione effettuato sul nome di battesimo, quelle costituite dalla soppressione di una vocale o sillaba iniziale, che prende il nome di aferesi (Giacinto/Cinto, Umberto/Berto) o dalla caduta della vocale finale, che viene chiamata apocope. A volte unita alla consonante che la precede (Attilio/Atti, Eraldo/Era), oppure, ancora, dal rovesciamento del nome (Remo/Omer) o da nomi contrapposti (Achille/Ettore).

Nel Bolognese – secondo le ricerche di Paolo Zurzolo – a parte il partigiano Enrico Sgarzi chiamato Sgherz, che rimanda alla traduzione dialettale del proprio cognome, troviamo un combattente chiamato al bròt (il brutto) e un altro al fangén (il ragazzino). Casi del genere, introducono un’ulteriore suddivisione che considera le caratteristiche del soggetto, l’età, il tipo e colore di baffi e barba. Tra essi, oltre ai numerosissimi: Barba, Barbisùn, Barbìs, Biondo, Moro, quelli più singolari riguardano gli aspetti fisici. Qui ci si sfoga e oltre ai semplici Lòng (di persona alta e magra), Gandhi (di persona molto magra e faccia d’asceta) e Dindon (claudicante), troviamo in Piemonte: Magnàn (stagnino, per il colore scuro della pelle), Minìga (smilzo) e Tacapàgn (attaccapanni, di uomo alto e robusto), Pich (dal naso aquilino), oppure in Emilia, in dialetto: Ucialèn (che porta gli occhiali), in italiano: Dito Monco, Zoppo, Gobbo, Piedi Dolci e l’eccentrico Gnocca che tocca a un partigiano bolognese.

Nel Bolognese – secondo le ricerche di Paolo Zurzolo – a parte il partigiano Enrico Sgarzi chiamato Sgherz, che rimanda alla traduzione dialettale del proprio cognome, troviamo un combattente chiamato al bròt (il brutto) e un altro al fangén (il ragazzino). Casi del genere, introducono un’ulteriore suddivisione che considera le caratteristiche del soggetto, l’età, il tipo e colore di baffi e barba. Tra essi, oltre ai numerosissimi: Barba, Barbisùn, Barbìs, Biondo, Moro, quelli più singolari riguardano gli aspetti fisici. Qui ci si sfoga e oltre ai semplici Lòng (di persona alta e magra), Gandhi (di persona molto magra e faccia d’asceta) e Dindon (claudicante), troviamo in Piemonte: Magnàn (stagnino, per il colore scuro della pelle), Minìga (smilzo) e Tacapàgn (attaccapanni, di uomo alto e robusto), Pich (dal naso aquilino), oppure in Emilia, in dialetto: Ucialèn (che porta gli occhiali), in italiano: Dito Monco, Zoppo, Gobbo, Piedi Dolci e l’eccentrico Gnocca che tocca a un partigiano bolognese.

Abbiamo poi il «mito dell’America, terra dell’avventura e della libertà», a cui le giovani generazioni si rifanno, in rotta di collisione con una cultura di ambito provinciale che li aveva delusi, attraverso la cinematografia e i fumetti. È un immaginario in cui ricorrono «i miti dell’Avventura e dell’Esotismo», in cui gli stessi giovani mostrano di ricercare concetti più freschi del retorico e vacuo patriottismo insegnato a scuola, una realtà differente che si riflette nei «tanti Tarzan, pirati, corsari, spadaccini e cow-boys», per non parlare dei nomi esotici o di origine salgariana.

Abbiamo poi il «mito dell’America, terra dell’avventura e della libertà», a cui le giovani generazioni si rifanno, in rotta di collisione con una cultura di ambito provinciale che li aveva delusi, attraverso la cinematografia e i fumetti. È un immaginario in cui ricorrono «i miti dell’Avventura e dell’Esotismo», in cui gli stessi giovani mostrano di ricercare concetti più freschi del retorico e vacuo patriottismo insegnato a scuola, una realtà differente che si riflette nei «tanti Tarzan, pirati, corsari, spadaccini e cow-boys», per non parlare dei nomi esotici o di origine salgariana.

O, ancora, echi classici, cui sono particolarmente sensibili discenti e docenti – anche se non esclusivamente: va pur sempre considerata una certa “inerzia” delle reminiscenze scolastiche, che agisce su strati più larghi di quelli della cultura in senso stretto – che si impegnano nella lotta resistenziale e che eleggono dei, semidei ed eroi di Omero, così come filosofi e statisti della storia antica, quali referenti per il proprio pseudonimo. Sono presenti anche echi della «romanità», ma «non tanto (…) i dominatori, i condottieri delle “quadrate legioni” (…), quanto gli oppositori della colonizzazione e della pax romana: non i Giulio Cesare, ma gli Annibale, gli Asdrubale e gli Amilcare» o gli schiavi come Spartaco.

La scelta di figure marginali e in opposizione alla tradizionale vulgata della romanità di regime, i nomi di sconfitti, anche se eroici sconfitti, prova che il mondo resistenziale opera un proprio personale adattamento del quadro culturale fascista, anche se di esso permangono, né può essere altrimenti, evidenti resistenze linguistiche. Su tutti, come «mito che può definirsi “fondante” per l’immaginario della Resistenza», la figura del «Ribelle», del «“bandito sociale” alla Robin Hood», che vediamo comparire sia sotto forma nominale (Robin Hood, appunto, o Fra Diavolo, per fornire solo alcuni possibili esempi) che attributiva. È questo il caso di lemmi usati con significato spregiativo dagli avversari, e invece orgogliosamente rivendicati dai resistenti, i vari “Ribelle” o “Bandito”, presenti anche nei titoli di parte della memorialistica partigiana. Ci chiamavano banditi è, ad esempio, il libro di G. Petter, Firenze, Giunti, 1995 che, come spiega l’autore nella Premessa, «già apparso nel 1978» in una differente forma narrativa – 3ª persona contro la 1ª della versione più recente –, «col titolo Che importa se ci chiaman banditi, (…) riprendeva il primo verso di una canzone partigiana ossolana», terra dove Petter ha militato come resistente. Anche P. Chiodi scrive, Banditi, Torino, Einaudi, 1975, e secondo Pavone è «uno dei più bei diari di vita partigiana», Un ribelle come tanti. Intorno ad un diario partigiano dal 1944 al 1945, è il titolo che Aurelio Visetti, il partigiano “Elio” della Brigata Giustizia e Libertà “Carlo Rosselli” della Valle Stura, dà alle note in cui ripercorre la propria militanza partigiana.

La scelta di figure marginali e in opposizione alla tradizionale vulgata della romanità di regime, i nomi di sconfitti, anche se eroici sconfitti, prova che il mondo resistenziale opera un proprio personale adattamento del quadro culturale fascista, anche se di esso permangono, né può essere altrimenti, evidenti resistenze linguistiche. Su tutti, come «mito che può definirsi “fondante” per l’immaginario della Resistenza», la figura del «Ribelle», del «“bandito sociale” alla Robin Hood», che vediamo comparire sia sotto forma nominale (Robin Hood, appunto, o Fra Diavolo, per fornire solo alcuni possibili esempi) che attributiva. È questo il caso di lemmi usati con significato spregiativo dagli avversari, e invece orgogliosamente rivendicati dai resistenti, i vari “Ribelle” o “Bandito”, presenti anche nei titoli di parte della memorialistica partigiana. Ci chiamavano banditi è, ad esempio, il libro di G. Petter, Firenze, Giunti, 1995 che, come spiega l’autore nella Premessa, «già apparso nel 1978» in una differente forma narrativa – 3ª persona contro la 1ª della versione più recente –, «col titolo Che importa se ci chiaman banditi, (…) riprendeva il primo verso di una canzone partigiana ossolana», terra dove Petter ha militato come resistente. Anche P. Chiodi scrive, Banditi, Torino, Einaudi, 1975, e secondo Pavone è «uno dei più bei diari di vita partigiana», Un ribelle come tanti. Intorno ad un diario partigiano dal 1944 al 1945, è il titolo che Aurelio Visetti, il partigiano “Elio” della Brigata Giustizia e Libertà “Carlo Rosselli” della Valle Stura, dà alle note in cui ripercorre la propria militanza partigiana.

Venendo ora ai richiami storici e politici desumibili dal «repertorio onomastico partigiano», che gettano luce sui modelli ideologico-politici dei resistenti, osserviamo la presenza sì di una tradizione ascrivibile al Risorgimento (su tutti spicca il nome di Garibaldi), ma il suo peso specifico è certo largamente inferiore ai richiami risorgimentali. I resistenti, cioè, manifestano una poco marcata propensione a riconoscersi negli eroi risorgimentali, sia pure in forma ironica», indubbiamente assecondati in ciò dalla figura distaccata, retorica e scolastica che avevano sempre avuto i protagonisti dell’ottocentesca storica patria e che non favoriva la loro assunzione come nomi di battaglia partigiana: «In tanta varietà», sottolinea infatti Pavone riferendosi ad essi, «il Risorgimento si affaccia con molta parsimonia». E, ancora una volta, è difficile determinare quanto peso abbia nella scelta del nome una esplicita motivazione politica, una reminiscenza scolastica, o una somiglianza fisica. Assieme al Risorgimento, tracce della tradizione politica del movimento proletario organizzato. Presenti risultano anche la tradizione della Russia rivoluzionaria (Lenin, Stalin) o della «lotta di resistenza jugoslava» (Tito), sostantivi afferenti la «corrente “militare” e monarchica» (Badoglio, Cadorna), nomi di persona di origine spagnola, eco della «recente esperienza della guerra civile» che gli appartenenti alle Brigate internazionali avevano vissuto in terra di Spagna.

Venendo ora ai richiami storici e politici desumibili dal «repertorio onomastico partigiano», che gettano luce sui modelli ideologico-politici dei resistenti, osserviamo la presenza sì di una tradizione ascrivibile al Risorgimento (su tutti spicca il nome di Garibaldi), ma il suo peso specifico è certo largamente inferiore ai richiami risorgimentali. I resistenti, cioè, manifestano una poco marcata propensione a riconoscersi negli eroi risorgimentali, sia pure in forma ironica», indubbiamente assecondati in ciò dalla figura distaccata, retorica e scolastica che avevano sempre avuto i protagonisti dell’ottocentesca storica patria e che non favoriva la loro assunzione come nomi di battaglia partigiana: «In tanta varietà», sottolinea infatti Pavone riferendosi ad essi, «il Risorgimento si affaccia con molta parsimonia». E, ancora una volta, è difficile determinare quanto peso abbia nella scelta del nome una esplicita motivazione politica, una reminiscenza scolastica, o una somiglianza fisica. Assieme al Risorgimento, tracce della tradizione politica del movimento proletario organizzato. Presenti risultano anche la tradizione della Russia rivoluzionaria (Lenin, Stalin) o della «lotta di resistenza jugoslava» (Tito), sostantivi afferenti la «corrente “militare” e monarchica» (Badoglio, Cadorna), nomi di persona di origine spagnola, eco della «recente esperienza della guerra civile» che gli appartenenti alle Brigate internazionali avevano vissuto in terra di Spagna.

Ma va fatto notare come sia il «filone (..) di tipo rivoluzionario» che i vari filoni portatori di istanze politico-ideologiche siano minoritari rispetto alla matrice «ribellistico-avventurosa», e che i primi, come ormai ripetuto più volte, non siano sempre segno di una scelta politicamente o ideologicamente connotata poiché, ricorda Castelli avendo in mente un passo di Mario Giovana, «la base giovanile del partigianato», figlia della «disinformazione» in cui il regime l’aveva cullata, a digiuno di politica, «compie (…) la sua scelta non tanto in base a meditati spunti politici (…), ma sulla base di impulsi morali e di insofferenze quasi istintive». La stessa tradizione della Russia rivoluzionaria ha un’eco superiore rispetto alla tradizione operaia, ma non ha, è opinione di chi scrive, valenza esclusivamente politica: il mito di cui è portatrice non fa appello solo agli antifascisti del ventennio, che possono risultarne sedotti anche e soprattutto per questo aspetto, ma ha un appeal transgenerazionale eminentemente emotivo che riesce a catturare, creando aspettative di una società più giusta, l’attenzione sì soprattutto del proletariato, ma anche di quello politicamente neutro o orientato in maniera superficiale.

Ma va fatto notare come sia il «filone (..) di tipo rivoluzionario» che i vari filoni portatori di istanze politico-ideologiche siano minoritari rispetto alla matrice «ribellistico-avventurosa», e che i primi, come ormai ripetuto più volte, non siano sempre segno di una scelta politicamente o ideologicamente connotata poiché, ricorda Castelli avendo in mente un passo di Mario Giovana, «la base giovanile del partigianato», figlia della «disinformazione» in cui il regime l’aveva cullata, a digiuno di politica, «compie (…) la sua scelta non tanto in base a meditati spunti politici (…), ma sulla base di impulsi morali e di insofferenze quasi istintive». La stessa tradizione della Russia rivoluzionaria ha un’eco superiore rispetto alla tradizione operaia, ma non ha, è opinione di chi scrive, valenza esclusivamente politica: il mito di cui è portatrice non fa appello solo agli antifascisti del ventennio, che possono risultarne sedotti anche e soprattutto per questo aspetto, ma ha un appeal transgenerazionale eminentemente emotivo che riesce a catturare, creando aspettative di una società più giusta, l’attenzione sì soprattutto del proletariato, ma anche di quello politicamente neutro o orientato in maniera superficiale.

Un mito che, bisogna ricordare, a differenza di quello emanazione della tradizione operaia, sconfitto dal fascismo, può a ragione, all’epoca, ritenersi vincente, e la cui incarnazione storica è al momento all’offensiva sulla Germania hitleriana. Le «categorie “politiche”», per giunta, non esauriscono i miti dell’immaginario partigiano. Accanto ad esse si collocano, anche se «radi», i nomi afferenti «simboli e (…) miti religiosi, tratti quasi sempre dal Vecchio o dal Nuovo Testamento», come i «biblici» Caino e Abele, o gli «evangelici» Messia e Giuda e, notevolmente più numerosi, di origine laica, i «miti culturali», che ritroviamo nella scelta di pseudonimi traenti ispirazione dai nomi di scrittori, artisti, filosofi, personaggi del mondo della cultura, ma soprattutto derivanti da opere letterari ed ancora, sul versante «della cultura di massa», pseudonimi che attingono al «cinema, la musica leggera, i fumetti, lo sport».

Un mito che, bisogna ricordare, a differenza di quello emanazione della tradizione operaia, sconfitto dal fascismo, può a ragione, all’epoca, ritenersi vincente, e la cui incarnazione storica è al momento all’offensiva sulla Germania hitleriana. Le «categorie “politiche”», per giunta, non esauriscono i miti dell’immaginario partigiano. Accanto ad esse si collocano, anche se «radi», i nomi afferenti «simboli e (…) miti religiosi, tratti quasi sempre dal Vecchio o dal Nuovo Testamento», come i «biblici» Caino e Abele, o gli «evangelici» Messia e Giuda e, notevolmente più numerosi, di origine laica, i «miti culturali», che ritroviamo nella scelta di pseudonimi traenti ispirazione dai nomi di scrittori, artisti, filosofi, personaggi del mondo della cultura, ma soprattutto derivanti da opere letterari ed ancora, sul versante «della cultura di massa», pseudonimi che attingono al «cinema, la musica leggera, i fumetti, lo sport».

Compaiono pure pseudonimi che attingono all’«ambiente regionale», al «patrimonio popolare e dialettale», anche se il giudizio di Castelli in merito è più cauto rispetto a quello di Battaglia: «la “connessione (…) fra scelta degli pseudonimi di guerra e tradizione contadina dei “soprannomi paesani”» è per l’autore della più famosa storia della Resistenza italiana più stretta, mentre Castelli è dell’opinione che «prevalga non tanto la “continuità” di una tradizione popolare», pure presente, «quanto la sua “rottura”», la quale ha la sua genesi in «una istintiva forma di ribellione» dei partigiani appartenenti alle giovani generazioni ed ha come referente linguistico e culturale «un’ansiosa e impellente voglia di parole nuove, oltre che di nuovi simboli e di nuovi miti».

Compaiono pure pseudonimi che attingono all’«ambiente regionale», al «patrimonio popolare e dialettale», anche se il giudizio di Castelli in merito è più cauto rispetto a quello di Battaglia: «la “connessione (…) fra scelta degli pseudonimi di guerra e tradizione contadina dei “soprannomi paesani”» è per l’autore della più famosa storia della Resistenza italiana più stretta, mentre Castelli è dell’opinione che «prevalga non tanto la “continuità” di una tradizione popolare», pure presente, «quanto la sua “rottura”», la quale ha la sua genesi in «una istintiva forma di ribellione» dei partigiani appartenenti alle giovani generazioni ed ha come referente linguistico e culturale «un’ansiosa e impellente voglia di parole nuove, oltre che di nuovi simboli e di nuovi miti».

Procedendo con l’analisi, a pseudonimi riconducibili ad una «indubbia componente ludica» si affiancano pseudonimi che evocano un’idea di potenza, come «animali “forti o astuti o crudeli”» (Aquila, Lupo), assieme a «simboli del male o della violenza» (Diavolo), «nomi di fenomeni naturali violenti» (Folgore, Fulmine), «nomi di armi ed esplosivi» (Sten, Dinamite), «nomi di materie dure o incandescenti» (Roccia, Fuoco), forme aggettivali o metafore con valore iperbolico (Audace, Spaccamontagne) riconducibili a «meccanismi di autogratificazione e di autodefinizione rafforzativa»: lemmi tesi a rimuovere, ad esorcizzare la paura del combattimento, ma anche a porsi come sfida, ad un tempo «scudo» ed «armi», protezione ed «amplificazione illusoria di forza». È opinione di chi scrive che però, anche nella «componente ludica» possa ritrovarsi, sebbene in forma diversa, una componente scaramantica: l’esorcizzazione della paura può passare anche attraverso il gioco. Naturalmente, la funzione del gioco non è solo quella di esorcizzare la paura.

Procedendo con l’analisi, a pseudonimi riconducibili ad una «indubbia componente ludica» si affiancano pseudonimi che evocano un’idea di potenza, come «animali “forti o astuti o crudeli”» (Aquila, Lupo), assieme a «simboli del male o della violenza» (Diavolo), «nomi di fenomeni naturali violenti» (Folgore, Fulmine), «nomi di armi ed esplosivi» (Sten, Dinamite), «nomi di materie dure o incandescenti» (Roccia, Fuoco), forme aggettivali o metafore con valore iperbolico (Audace, Spaccamontagne) riconducibili a «meccanismi di autogratificazione e di autodefinizione rafforzativa»: lemmi tesi a rimuovere, ad esorcizzare la paura del combattimento, ma anche a porsi come sfida, ad un tempo «scudo» ed «armi», protezione ed «amplificazione illusoria di forza». È opinione di chi scrive che però, anche nella «componente ludica» possa ritrovarsi, sebbene in forma diversa, una componente scaramantica: l’esorcizzazione della paura può passare anche attraverso il gioco. Naturalmente, la funzione del gioco non è solo quella di esorcizzare la paura.

L’ironia, la beffa o la derisione di cui il nome si fa portatore sono, in prima istanza, dipendenti dal fatto che certi pseudonimi rappresentano epiteti scherzosi appioppati dai compagni d’arme, con probabile riferimento a elementi fisici o comportamentali manifestati dalle reclute. Essi ricorrono in «veste dialettale, semi-dialettale o gergale» e sono quindi «abbastanza vicini alle maldicenze paesane o ai soprannomi etnici e locali» : «maschere» che assolvono la duplice funzione di copertura e mascheramento delle reali generalità del partigiano ed una talvolta rilevante funzione ludico-espressiva. Alle volte gli «elementi fisici o comportamentali», o nomi personali e cognomi, vengono ironicamente ribaltati nel loro contrario tramite antifrasi. La figura retorica più diffusa, fonte di ispirazione degli pseudonimi partigiani è la metafora, prevalentemente ispirata dalla vita selvaggia condotta alla macchia propria di chi aveva scelto la guerriglia resistenziale e che ricade, in sostanza, nelle «parole-forza» quali animali o fenomeni naturali di cui ci siamo precedentemente occupati. Ma come non sempre le caratteristiche fisiche o comportamentali che stanno alla base della scelta dello pseudonimo sono oggetto di ironia e vengono semplicemente assunte come dato di fatto (Barba, Biondo), ricorrono, e in numero relativamente elevato, «nomi “tranquilli” e neutri esenti da valutazioni positive o negative quali i nomi propri di persona, alle volte assunti senza mutazione alcuna, più spesso inventati o alterati (…) o abbreviati, o anche i cognomi, talvolta identici (…) e più spesso inventati, sulla linea della tradizione cospirativa portata nella Resistenza dai vecchi antifascisti».

L’ironia, la beffa o la derisione di cui il nome si fa portatore sono, in prima istanza, dipendenti dal fatto che certi pseudonimi rappresentano epiteti scherzosi appioppati dai compagni d’arme, con probabile riferimento a elementi fisici o comportamentali manifestati dalle reclute. Essi ricorrono in «veste dialettale, semi-dialettale o gergale» e sono quindi «abbastanza vicini alle maldicenze paesane o ai soprannomi etnici e locali» : «maschere» che assolvono la duplice funzione di copertura e mascheramento delle reali generalità del partigiano ed una talvolta rilevante funzione ludico-espressiva. Alle volte gli «elementi fisici o comportamentali», o nomi personali e cognomi, vengono ironicamente ribaltati nel loro contrario tramite antifrasi. La figura retorica più diffusa, fonte di ispirazione degli pseudonimi partigiani è la metafora, prevalentemente ispirata dalla vita selvaggia condotta alla macchia propria di chi aveva scelto la guerriglia resistenziale e che ricade, in sostanza, nelle «parole-forza» quali animali o fenomeni naturali di cui ci siamo precedentemente occupati. Ma come non sempre le caratteristiche fisiche o comportamentali che stanno alla base della scelta dello pseudonimo sono oggetto di ironia e vengono semplicemente assunte come dato di fatto (Barba, Biondo), ricorrono, e in numero relativamente elevato, «nomi “tranquilli” e neutri esenti da valutazioni positive o negative quali i nomi propri di persona, alle volte assunti senza mutazione alcuna, più spesso inventati o alterati (…) o abbreviati, o anche i cognomi, talvolta identici (…) e più spesso inventati, sulla linea della tradizione cospirativa portata nella Resistenza dai vecchi antifascisti».

Altre volte ancora lo pseudonimo è ispirato dal mestiere o dalla «professione che il resistente svolgeva nella vita civile (Dottore, Professore, Pittore), dal corpo di appartenenza (Alpino, Carrista) o dal grado (Colonnello, Generale) se questi vanta un’esperienza militare, o da titoli nobiliari, forse più fantasticati che reali, o, nuovamente, ironici (Duca, Re, Sire)». Costume diffuso, poi, nel designare i partigiani provenienti da altre zone d’Italia, il ricorrere a «nomi geografici» quali fiumi, monti, regioni o, più spesso, località di provenienza o di nascita; costume che fa affermare, ad uno storico della Resistenza a noi caro, quanti Bari, Napoli e Palermo nelle file partigiane.

Altre volte ancora lo pseudonimo è ispirato dal mestiere o dalla «professione che il resistente svolgeva nella vita civile (Dottore, Professore, Pittore), dal corpo di appartenenza (Alpino, Carrista) o dal grado (Colonnello, Generale) se questi vanta un’esperienza militare, o da titoli nobiliari, forse più fantasticati che reali, o, nuovamente, ironici (Duca, Re, Sire)». Costume diffuso, poi, nel designare i partigiani provenienti da altre zone d’Italia, il ricorrere a «nomi geografici» quali fiumi, monti, regioni o, più spesso, località di provenienza o di nascita; costume che fa affermare, ad uno storico della Resistenza a noi caro, quanti Bari, Napoli e Palermo nelle file partigiane.

Altra caratteristica che emerge dallo studio dei nomi di battaglia è la “distorsione” da produzione, trasmissione e ricezione orale, deformazioni nella grafia che si riflettono nella pronuncia e viceversa, che dipendono dal carattere prevalentemente orale che assume lo pseudonimo dei resistenti nelle formazioni partigiane e che lo differenziano dal nome di copertura del clandestino politico, trascritto e registrato sui documenti d’identità “regolarmente” falsificati. Ricorrenti sono poi, come abbiamo avuto modo di accennare, «le componenti non italiane, lemmi stranieri tra i quali la prevalenza assoluta spetta al gruppo inglese ed in cui si riscontrano pseudonimi “avventuroso-western”. Ma, pur se in tono minore, compaiono anche pseudonimi di origine francese (Claude, Jean), tedesca (Franz, Fritz), spagnola (Pedro, Ramon), russa o slava (Dimitri, Ivan, Wassili), sino a quella araba (Alì, Azim, Nadir) di provenienza letteraria e favolistica, o africana, per le quali, oltre all’esotismo, indubbio ruolo ricoprono anche reminiscenze coloniali. Vari sono i motivi di questa presenza: assieme all’effettivo rimescolamento di genti e di linguaggi causato dalla guerra, i lemmi di origine straniera assecondano anche lo spiccato gusto dell’esotico e dell’avventuroso dei giovani partigiani.

Altra caratteristica che emerge dallo studio dei nomi di battaglia è la “distorsione” da produzione, trasmissione e ricezione orale, deformazioni nella grafia che si riflettono nella pronuncia e viceversa, che dipendono dal carattere prevalentemente orale che assume lo pseudonimo dei resistenti nelle formazioni partigiane e che lo differenziano dal nome di copertura del clandestino politico, trascritto e registrato sui documenti d’identità “regolarmente” falsificati. Ricorrenti sono poi, come abbiamo avuto modo di accennare, «le componenti non italiane, lemmi stranieri tra i quali la prevalenza assoluta spetta al gruppo inglese ed in cui si riscontrano pseudonimi “avventuroso-western”. Ma, pur se in tono minore, compaiono anche pseudonimi di origine francese (Claude, Jean), tedesca (Franz, Fritz), spagnola (Pedro, Ramon), russa o slava (Dimitri, Ivan, Wassili), sino a quella araba (Alì, Azim, Nadir) di provenienza letteraria e favolistica, o africana, per le quali, oltre all’esotismo, indubbio ruolo ricoprono anche reminiscenze coloniali. Vari sono i motivi di questa presenza: assieme all’effettivo rimescolamento di genti e di linguaggi causato dalla guerra, i lemmi di origine straniera assecondano anche lo spiccato gusto dell’esotico e dell’avventuroso dei giovani partigiani.

Per quanto riguarda lo pseudonimo delle resistenti: in questa miriade di riferimenti, le caratteristiche degli pseudonimi che identificano le resistenti si discostano abbastanza dalla tipologia adottata dai loro compagni maschi; prevale generalmente, come indizio di una minore disposizione all’eroismo immaginario, l’uso di conservare umilmente il proprio nome di battesimo, oppure un’abbreviazione o un diminutivo dello stesso. Più scarsi dunque i riferimenti letterari o romanzeschi, abbondano invece i riferimenti all’aspetto fisico e all’agilità, destrezza e velocità negli spostamenti, di capitale importanza per una staffetta (Freccia, Trottolina). Non manca qualche attribuzione apparentemente più bellicosa o “grintosa” (Breda, Katiuscia), qualche riferimento patriottico-risorgimentale (Anita), qualche probabile indizio di provenienza geografica (Trieste).

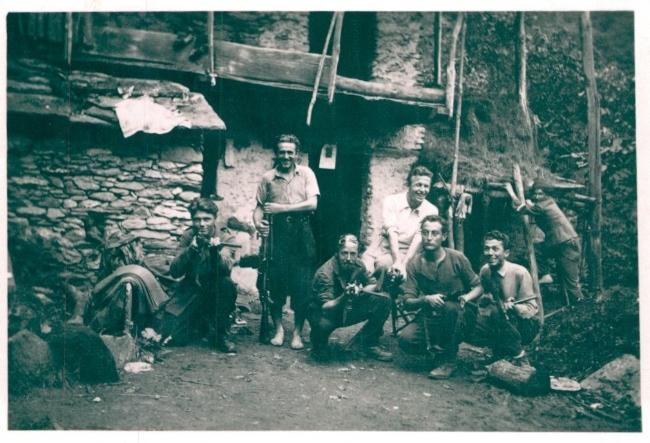

Se alle giovani partigiane si attribuiscono spesso vezzeggiativi come Cilli (Tersilia), Fuffi, Nucci, Cicci ecc., i ragazzi della Resistenza, con spontanea identificazione sentimentale, non esitano a chiamare Mamma le anziane donne contadine che a ogni ora del giorno e della notte li accolgono nei loro casolari, li rifocillano e li confortano. Sono scostamenti che coinvolgono, come mostra la lunga citazione di Castelli, non tanto i modi esteriori di produzione e riferimenti all’aspetto fisico sono ricorrenti sia per gli uomini sia per le donne quanto proprio la sfera dell’immaginario: e quello femminile si rivela un immaginario, può sembrare paradossale, maggiormente ancorato alla realtà di tutti i giorni, antieroico forse non solo per scelta ma per educazione e perché legato a differenti aspettative sociali, diverso da quello maschile.

Se alle giovani partigiane si attribuiscono spesso vezzeggiativi come Cilli (Tersilia), Fuffi, Nucci, Cicci ecc., i ragazzi della Resistenza, con spontanea identificazione sentimentale, non esitano a chiamare Mamma le anziane donne contadine che a ogni ora del giorno e della notte li accolgono nei loro casolari, li rifocillano e li confortano. Sono scostamenti che coinvolgono, come mostra la lunga citazione di Castelli, non tanto i modi esteriori di produzione e riferimenti all’aspetto fisico sono ricorrenti sia per gli uomini sia per le donne quanto proprio la sfera dell’immaginario: e quello femminile si rivela un immaginario, può sembrare paradossale, maggiormente ancorato alla realtà di tutti i giorni, antieroico forse non solo per scelta ma per educazione e perché legato a differenti aspettative sociali, diverso da quello maschile.

Ma per le donne, la stessa partecipazione alla lotta resistenziale rappresenta un ruolo di rottura rispetto al passato e agli schemi che le volevano relegate in un ruolo subordinato rispetto all’uomo all’interno di una società che non aveva ancora visto di cosa fosse capace una donna. Con lo «spoglio onomastico» effettato da Franco Castelli riguardo al territorio piemontese, con l’annessione degli studi sull’onomastica di Filippo Colombara sulla medesima regione e le ricerche di Paolo Zurzolo sull’onomastica partigiana nel bolognese, sono riuscita a realizzare questo paragrafo generico, notando il ricorrere delle medesime categorie onomastiche e sovraregionali, che può essere riassunto in una griglia convenzionale che funga da denominatore comune e da filtro per altre zone di studio non solo a livello regionale, ma anche nazionale, personalmente ho testato queste categorie convenzionali nel territorio della Bassa Val di Magra.

Ma per le donne, la stessa partecipazione alla lotta resistenziale rappresenta un ruolo di rottura rispetto al passato e agli schemi che le volevano relegate in un ruolo subordinato rispetto all’uomo all’interno di una società che non aveva ancora visto di cosa fosse capace una donna. Con lo «spoglio onomastico» effettato da Franco Castelli riguardo al territorio piemontese, con l’annessione degli studi sull’onomastica di Filippo Colombara sulla medesima regione e le ricerche di Paolo Zurzolo sull’onomastica partigiana nel bolognese, sono riuscita a realizzare questo paragrafo generico, notando il ricorrere delle medesime categorie onomastiche e sovraregionali, che può essere riassunto in una griglia convenzionale che funga da denominatore comune e da filtro per altre zone di studio non solo a livello regionale, ma anche nazionale, personalmente ho testato queste categorie convenzionali nel territorio della Bassa Val di Magra.

CLASSI NOMINALI

-

-

- BATTESIMALI FASULLI Nomi e Cognomi Battesimali che non corrispondono al nome reale

- AVVENTURIERI Nomi d’avventura e d’esotismo, anche derivanti da storie e leggende

- CLASSICI Nomi con echi classici, derivanti dalla letteratura e dal mito

- RIBELLI Nomi ribelli come «Bandito»

- STORICI Nomi storici e politici

- RELIGIOSI Nomi religiosi

- «SPIRITI MAGNI» Nomi di filosofi ed eruditi

- VIOLENTI Nomi violenti (Armi, materie dure, fenomeni atmosferici aggressivi, esplosivi)

- RETORICI Nomi derivanti da figure retoriche

- “SGHEMBI” Nomi battesimali modificati (attraverso accrescitivi, vezzeggiativi, apocope, aferesi) o anche nomi già di per sé fasulli, ma in seguito mutato per vari motivi esterni (ricezione orale sbagliata)

- PROFESSIONALI Nomi professionali derivanti dai mestieri

- GEOGRAFICI Nomi derivanti da monti, fiumi

- STRANIERI Nomi stranieri o forestierismi

- DESCRITTIVI Nomi che descrivono l’aspetto fisico o caratteriale

- DIALETTALI Nomi derivanti dal patrimonio popolare e dialettale

- ANIMALESCHI Nomi di animali molto spesso feroci

- FORESTIERISMI Lemmi di origine straniera che o sono entrati nella lingua nelle loro sembianze originarie oppure si sono modificate ed adattate alla struttura morfologica o sintattica della lingua ospitante

- «CON LE RUOTE» Nomi di auto e moto

-

Laura Bologna, ricercatrice Università di Parma

Pubblicato martedì 24 Agosto 2021

Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/in-quei-nomi-la-nostra-storia-di-liberta/