Il 28 dicembre 1943 la milizia fascista di Reggio Emilia fucilava, insieme a Quarto Camurri, i sette fratelli Cervi: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore. Il primogenito aveva quarantadue anni, il più giovane ventidue; da circa un mese erano in carcere, insieme al loro padre Alcide, dopo che un centinaio di militi fascisti avevano assaltato la loro casa nella campagna reggiana. C’era stato un conflitto a fuoco; i Cervi furono costretti ad arrendersi perché venne appiccato un incendio in un’ala della cascina. Vennero anche arrestati cinque soldati stranieri fuggiti dopo l’otto settembre dai campi di prigionia e un disertore della milizia, Quarto Camurri, il quale che verrà poi fucilato insieme ai Cervi. Furono rinvenute armi, munizioni, un autocarro dell’esercito italiano, prodotti agricoli sottratti all’ammasso. La loro fucilazione venne decisa da esponenti del fascismo locale come rappresaglia ad uno dei primi attentati gappisti, anche se le imputazioni formali si limitavano a “rapine e tentata estorsione” per motivi di autofinanziamento, “aggressioni a stazioni di carabinieri” per il recupero di armi e munizioni. La denuncia di stato di arresto era riferita al fatto “di aver prestato aiuto ad appartenenti alle forze armate nemiche”, come si legge nel rapporto della Guardia nazionale repubblicana.

Il 28 dicembre 1943 la milizia fascista di Reggio Emilia fucilava, insieme a Quarto Camurri, i sette fratelli Cervi: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore. Il primogenito aveva quarantadue anni, il più giovane ventidue; da circa un mese erano in carcere, insieme al loro padre Alcide, dopo che un centinaio di militi fascisti avevano assaltato la loro casa nella campagna reggiana. C’era stato un conflitto a fuoco; i Cervi furono costretti ad arrendersi perché venne appiccato un incendio in un’ala della cascina. Vennero anche arrestati cinque soldati stranieri fuggiti dopo l’otto settembre dai campi di prigionia e un disertore della milizia, Quarto Camurri, il quale che verrà poi fucilato insieme ai Cervi. Furono rinvenute armi, munizioni, un autocarro dell’esercito italiano, prodotti agricoli sottratti all’ammasso. La loro fucilazione venne decisa da esponenti del fascismo locale come rappresaglia ad uno dei primi attentati gappisti, anche se le imputazioni formali si limitavano a “rapine e tentata estorsione” per motivi di autofinanziamento, “aggressioni a stazioni di carabinieri” per il recupero di armi e munizioni. La denuncia di stato di arresto era riferita al fatto “di aver prestato aiuto ad appartenenti alle forze armate nemiche”, come si legge nel rapporto della Guardia nazionale repubblicana.

I Cervi erano peraltro già conosciuti come antifascisti: Aldo era stato incarcerato durante il servizio militare e nel 1933 aveva aderito al Pci clandestino; l’anno successivo aveva istituito, insieme ad altri antifascisti di Campegine, una biblioteca popolare poi chiusa dal regime; nel 1939 Gelindo era stato arrestato e ammonito per “frasi antifasciste e disfattiste”; nel 1942 Gelindo e Ferdinando erano stati arrestati per una decina di giorni per non avere ottemperato alle norme sull’ammasso dei prodotti agricoli.

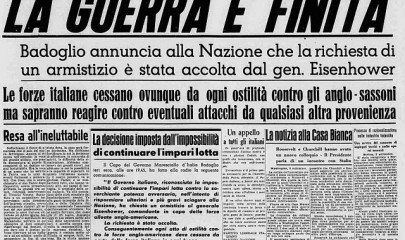

Già nel 1942 i Cervi attuavano azioni di sabotaggio, stampavano e distribuivano l’Unità e volantini clandestini, ospitavano soldati stranieri e sbandati italiani, nel luglio del 1943 organizzarono, per festeggiare la caduta del fascismo, la distribuzione di pastasciutta nella piazza del paese e nell’ottobre tentarono di avviare la Resistenza nelle montagne dell’appennino reggiano.

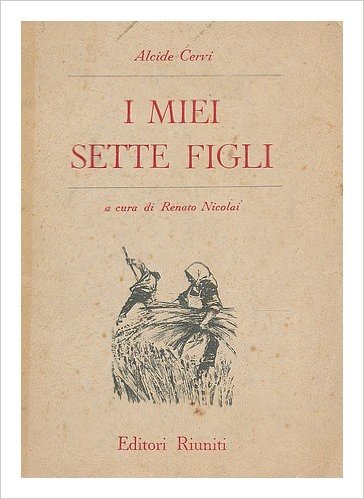

La loro vicenda fu universalmente conosciuta attraverso I miei sette figli, un libro che il giornalista Renato Nicolai scrisse sulla base delle testimonianze del padre Alcide e che venne pubblicato nel 1955; se ne vendettero circa un milione di copie ed ebbe numerose traduzioni. Nel 1968 ebbe un discreto successo il film di Gianni Puccini I sette fratelli Cervi. La loro vicenda ebbe l’attenzione di poeti (Salvatore Quasimodo, Ignazio Buttitta, Rafael Alberti) pittori (Guttuso), intellettuali (Italo Calvino, Gianni Rodari, Enzo Biagi, Cesare Zavattini, Arrigo Benedetti), esponenti antifascisti (Lugi Einaudi, Piero Calamadrei, Antonio Greppi).

La loro vicenda fu universalmente conosciuta attraverso I miei sette figli, un libro che il giornalista Renato Nicolai scrisse sulla base delle testimonianze del padre Alcide e che venne pubblicato nel 1955; se ne vendettero circa un milione di copie ed ebbe numerose traduzioni. Nel 1968 ebbe un discreto successo il film di Gianni Puccini I sette fratelli Cervi. La loro vicenda ebbe l’attenzione di poeti (Salvatore Quasimodo, Ignazio Buttitta, Rafael Alberti) pittori (Guttuso), intellettuali (Italo Calvino, Gianni Rodari, Enzo Biagi, Cesare Zavattini, Arrigo Benedetti), esponenti antifascisti (Lugi Einaudi, Piero Calamadrei, Antonio Greppi).

Quali furono gli aspetti che concorsero a farne una storia esemplare della Resistenza italiana? In primo luogo la abnormità della vicenda: era stata sterminata l’intera nuova generazione maschile di una famiglia. Si considerino inoltre le modalità attraverso le quali il vecchio padre Alcide uscì dal carcere e vennero scoperti i corpi dei sette fratelli, in tutta fretta inumati dai fascisti in un cimitero secondario di Reggio Emilia. Il bombardamento alleato del 7 gennaio 1944 fece crollare le mura del carcere e disseppellì i sette fratelli; ciò contribuì ad suscitare nell’immaginario popolare un’aura leggendaria intorno alla loro figura.

Non va dimenticato inoltre che i Cervi furono contadini innovativi, i quali negli anni trenta si erano emancipati dalla condizione di mezzadri ed erano diventati affittuari. Nella zona furono i primi a livellare la terra, ad acquistare un trattore, ed erano assidui lettori di riviste agricole; “contadini di scienza”, come disse il padre Alcide. Come furono innovatori, estrosi ed originali nella loro attività lavorativa, così lo furono nelle pratiche antifasciste e nella lotta partigiana: per non consegnare il latte all’ammasso marchiarono con un ferro da stiro le loro vacche, per farle ritenere affette da afta epizootica; così come per le stesse ragioni, nascosero sotto la letamaia il proprio grano e quello di contadini della zona.

Favorirono la sottrazione alla leva militare di numerosi giovani della zona, distribuendo pastiglie di simpanima ed essi stessi conseguirono l’identico esito “socializzando” l’ernia di Agostino e la figlia, nata fuori dal matrimonio, di Aldo. Per sviluppare il sabotaggio operaio all’industria, barattavano salame e burro con pezzi di materiale bellico. Tra l’otto settembre e la data del loro arresto, i Cervi ospitarono almeno ottanta ex militari italiani e stranieri. Furono tra i primi, come recita la motivazione delle sette medaglie d’argento al valore militare, ad avviare la resistenza armata al fascismo, quando ancora i partiti antifascisti erano alla ricerca di forme organizzative comuni.

Peraltro i Cervi rappresentarono la dimensione sociale e popolare, contadina e rurale, non strettamente militare della Resistenza italiana; nella loro storia si incontrarono virtuosamente la tradizione cattolica, impersonata dai genitori, e la innovazione del comunismo italiano.

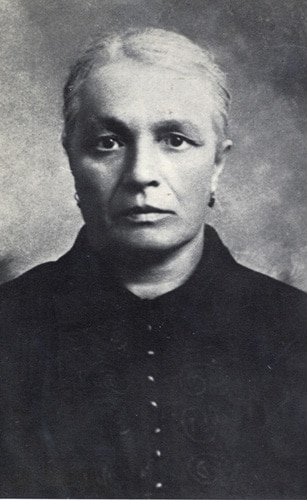

Ma ciò che contribuì in maniera determinante alla costruzione e diffusione del loro mito è rappresentato dalla continuità dei superstiti della famiglia: il vecchio padre Alcide, le quattro mogli e gli undici figli dei sette fratelli (la madre Genoeffa infatti era sopravissuta ai propri figli solo un anno) continuarono a coltivare la stessa terra e a vivere nella stessa casa assaltata dai fascisti. Ad Alcide in particolare toccò il compito innaturale e tragico di testimoniare la memoria dei propri figli. Visse fino a novantaquattro anni e diventò Papà Cervi, icona della Resistenza italiana con il suo corpo minuto e sofferto e la sua parlata arguta e profetica. Presenziò a molteplici iniziative commemorative; celebre, ad esempio, la sua partecipazione alla manifestazione nazionale del ventennale della Resistenza, a Milano nel maggio 1965.

Dall’immediato dopoguerra, e in particolar modo dopo l’uscita del libro I miei sette figli, casa Cervi divenne meta di pellegrinaggi laici di massa; militanti antifascisti ed ex partigiani, intere famiglie, giovani pionieri e pensionati, andavano a visitare i luoghi della vita e dell’azione politica dei sette fratelli e a rendere omaggio al vecchio Alcide.

Queste visite continuarono anche dopo il 1970, anno della morte di papà Cervi, e tuttora casa Cervi, nel frattempo diventata museo, biblioteca specializzata, Istituto di ricerca e formazione, sede di rassegne teatrali e convegni, è frequentata da militanti, cittadini, scolaresche, studiosi, ecc…

È ancora abitata da Luciana, figlia di Agostino, e dalla sua famiglia e, da diversi anni, ogni 25 luglio, è luogo della riproposizione della pastasciutta che i Cervi donarono ai propri concittadini nel lontano 1943; inventando così una tradizione di antifascismo determinato e risoluto ma, al tempo stesso, originale e popolare. Proprio come fu quello dei sette fratelli Cervi.

Marco Cerri, sociologo, studioso del lavoro e del welfare, autore di numerosi saggi. Ha pubblicato nel 2013 “Papà Cervi e i suoi sette figli”, editore Rubbettino

Pubblicato venerdì 15 Gennaio 2016

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/come-fu-quello-dei-fratelli-cervi/