Vi proponiamo alcune testimonianze di protagonisti della Resistenza che purtroppo non ci sono più. Le abbiamo “pescate” per voi negli archivi di Patria Indipendente e raccontano le emozioni di quel giorno e le speranze di chi combatté l’occupazione nazifascista. La Liberazione arrivò prima per qualcuno di loro, mentre altri dovettero ancora attendere e lottare, per tutti però fu un momento che non avrebbero mai dimenticato. Leggerete anche di riflessioni che non sembrano affatto risalire agli anni 70, quando il giornale le pubblicò, ma appaiono proprio dei nostri giorni.

Vi proponiamo alcune testimonianze di protagonisti della Resistenza che purtroppo non ci sono più. Le abbiamo “pescate” per voi negli archivi di Patria Indipendente e raccontano le emozioni di quel giorno e le speranze di chi combatté l’occupazione nazifascista. La Liberazione arrivò prima per qualcuno di loro, mentre altri dovettero ancora attendere e lottare, per tutti però fu un momento che non avrebbero mai dimenticato. Leggerete anche di riflessioni che non sembrano affatto risalire agli anni 70, quando il giornale le pubblicò, ma appaiono proprio dei nostri giorni.

VANNA VACCANI, partigiana combattente di Savona. Ecco cosa raccontò a Patria nel 1976

VANNA VACCANI, partigiana combattente di Savona. Ecco cosa raccontò a Patria nel 1976

Mi trovavo in carcere ad Albenga, quando il 24 aprile, attraverso l’inferriata della cella mi giunsero all’orecchio e si protrassero per ore, rumori di motori, vocii, urla, ordini; capii che stava accadendo qualcosa di grosso, Ci fu silenzio, poi una voce anonima gridò: «i fascisti sono scappati su per il Cisano, liberiamo i prigionieri!».

Il cigolio della porta della mia cella che si apriva era in quel momento una musica meravigliosa che risuonava alle mie orecchie e soprattutto nel mio cuore. Quel giorno di primavera, 24 aprile, uscivo dalla prigione con su di me i segni terribili e indelebili morali e fisici del mio periodo di carcere. Ritornavo libera infettata dalla scabbia, martoriata ed angosciata nell’animo; partivo da Albenga sulla canna della bicicletta di un mio amico pompiere e assieme a lui che mi aveva aperto la cella mi avviavo verso Savona.

Dopo un viaggio svoltosi sotto una violenta sparatoria giungevo a Savona, alla mia casa. Dentro di me c’era timore e tristezza perché sapevo ciò che vi avrei trovato ed infatti la mamma stava seduta su una sedia (la rivedo come fosse oggi) senza parole al di là del dolore, ferita a morte indelebilmente dal crudele assassinio del mio caro fratello Franco di 18 anni (alla sua memoria fu poi concessa la Medaglia d’Argento al valor Militare – ndr). Nella mia casa non si poteva gioire della riconquistata liberta […]. Attraverso la finestra mi giungevano i canti della Liberazione e l’aria che profumava di libertà. Quel 25 aprile io ero idealmente nella piazza felice e partecipante benché di persona vivevo un’atmosfera di angoscia e di disperazione.

Dopo due giorni incominciai ad assolvere ad un altro triste incarico: il recupero delle salme dei miei compagni Caduti.

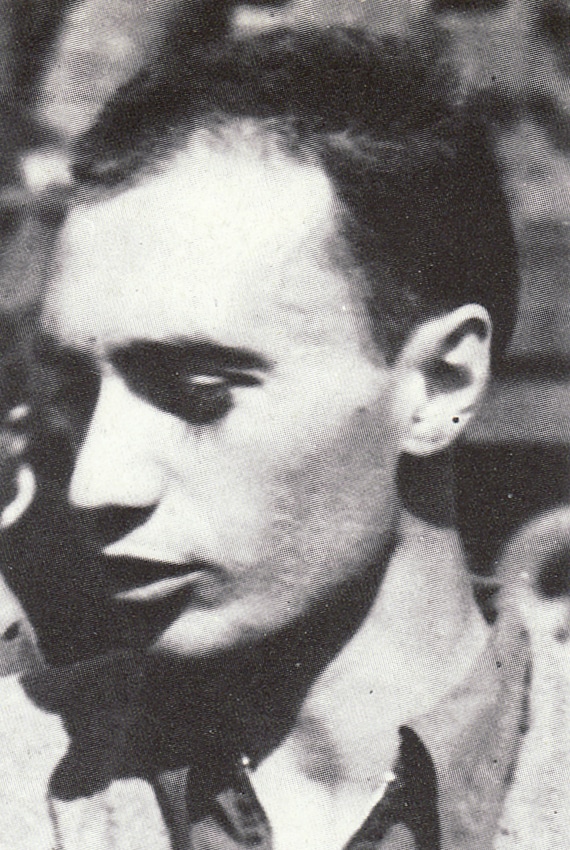

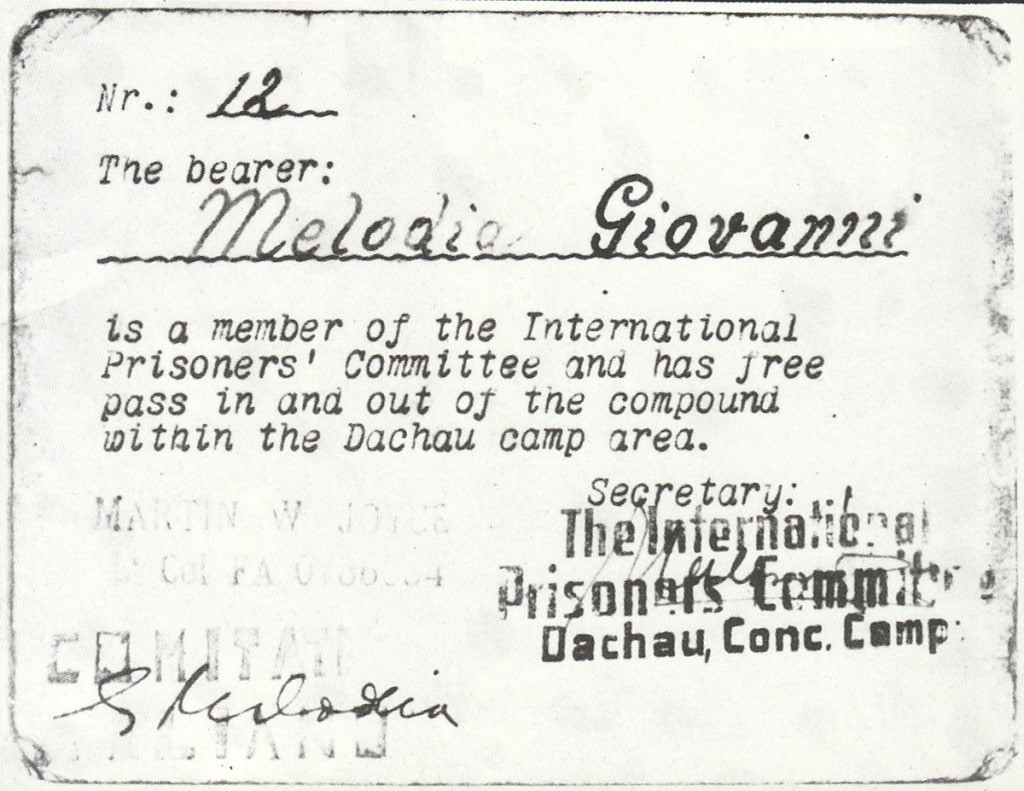

GIOVANNI MELODIA, deportato politico a Dachau. Nel 1939 condannato a 30 anni di carcere dal Tribunale Speciale, dopo la caduta del fascismo fu consegnato ai tedeschi. È stato un giornalista e scrittore

Dov’ero il 25 aprile? Ero a Dachau. Alla fine di marzo il comando generale dei campi aveva sollecitato i vari comandanti a redigere un elenco dei prigionieri «pericolosi», da eliminare ad un ordine personale di Himmler, e tre giorni dopo il comandante di Dachau aveva inoltrato a Oranienburg quanto richiesto: una lista di 837 nomi. Comprendeva i combattenti repubblicani di Spagna, gli ex detenuti politici, i sospettati di attività clandestina. Tra quelli c’eravamo noi tutti del comitato internazionale, perché c’era una spia delle SS nel nostro gruppetto, scoperta e giustiziata nel 1947, in Jugoslavia (l’elenco completo degli 837 è nelle mani del giudice americano di Norimberga, che non l’ha mai voluto rendere pubblico).

Massacravano, le SS: con più furore di prima; e intanto bruciavano i loro archivi, le carte sulle quali avevano burocraticamente registrato le stragi precedenti. Ma alcuni avevano perso la testa ed era per questo che avevamo potuto conoscere qualcuno dei nomi di quell’elenco e venimmo anche in possesso di una delle copie (fatta a pezzi ed incautamente buttata in un cestino) del fonogramma di Himmler del 24 aprile: «La consegna del campo agli eserciti alleati è completamente fuori questione. II campo dev’essere sgomberato immediatamente. Nessun prigioniero può cadere vivo nelle mani del nemico».

Sapevamo che era questo che ci aspettava; ma volevamo morire in piedi, vendere a prezzo di uomini la nostra vita. Perciò ci eravamo organizzati, avevamo costituito una specie di stato maggiore: 51, fra gli italiani, giovanissimi i più, avevano detto sì, avevano promesso, morti per morti, di lanciarsi con me contro le SS e le loro mitragliatrici non appena fossimo stati inquadrati e condotti fuori del Lager: perché era stabilito che era di là dal recinto che l’eliminazione doveva avere luogo («il Lager dev’essere sgomberato»). Poi le cose precipitarono, il comitato clandestino riuscì, col volontario sacrificio di alcuni dei suoi uomini migliori (tre ex combattenti delle Brigate Internazionali di Spagna), a realizzare un’azione armata nella cittadina dalla quale il campo ha preso il nome, i caporioni SS fuggirono, gli altri non trovarono il modo di portare a compimento – se non in piccola ma non trascurabile parte – il preordinato programma. Allora però, quel 25 aprile, mentre l’Italia esultava (ma molti piangevano i loro morti), non lo potevamo sapere: mancavano ancora quattro giorni alla nostra liberazione, quattro giorni che nessuno saprà mai raccontare.

STEFANO GESTRO era ufficiale della Divisione Garibaldi nella ex-Jugoslavia

Il 25 aprile 1945 ero in Italia, a Viterbo, in attesa d’essere inviato, col mio reggimento – il reggimento di fanteria «Garibaldi» – sul fronte della linea gotica. Ero da poco rientrato dal Montenegro, dove ero stato spedito due anni prima, comandato da chi «aveva sempre ragione».

Cosa pensai in quel giorno? Riandai col pensiero al 25 luglio ’43, e a quell’8 settembre, quando laggiù decisi d’essere partigiano, contro il nazifascismo e chi lo sosteneva. Quella volta ero io, erano i miei commilitoni, che decidemmo una cosa importante, finalmente e liberamente, da soli. Siamo sinceri: in quel giorno non pensammo alle grandi cose che oggi molti dicono di aver pensato in quel momento. Noi ci guardammo in faccia, sereni e muti, con un timido sorriso di intima gioia, noi della Div. Italiana Partigiana «Garibaldi» che avevamo fatto ben diciotto mesi di comune lotta con i partigiani di Tito e con Garibaldi per guida ed insegna! Un sorriso pudico, perché consci che noi superstiti, al cospetto dei Caduti, avevamo fatto ben poco. Lasciammo ad altri, a quelli dell’ultima ora, la «felicità» di gridare al grande evento della Li-be-ra-zio-ne…!

Ecco … forse noi che fummo partigiani in casa d’altri, in mezzo a popoli per molti aspetti diversi dal nostro, anche se non lo esprimevamo apertamente ai quattro venti, ci sentivamo un tantino diversi dai partigiani nostrani, consapevoli d’essere portatori d’una ben diversa esperienza. Avevamo però sperimentato che i popoli vogliono·la stessa cosa: la pace e la libertà individuale e nazionale; e che nessun uomo del popolo, se non spinto da chi «ha sempre ragione», pensa a togliere la libertà ad altri popoli.

Ecco … forse noi che fummo partigiani in casa d’altri, in mezzo a popoli per molti aspetti diversi dal nostro, anche se non lo esprimevamo apertamente ai quattro venti, ci sentivamo un tantino diversi dai partigiani nostrani, consapevoli d’essere portatori d’una ben diversa esperienza. Avevamo però sperimentato che i popoli vogliono·la stessa cosa: la pace e la libertà individuale e nazionale; e che nessun uomo del popolo, se non spinto da chi «ha sempre ragione», pensa a togliere la libertà ad altri popoli.

Pensammo alle nostre case, ai nostri cari, augurandoci di ritrovarli tutti… Posso dire cosa NON pensammo? Ecco: NON pensammo che dopo trenta e più anni, nelle scuole non si parlasse della Resistenza, con un serio programma di studio per analizzare tutto il complesso delle cause che portarono tanti popoli alla rovina. NON pensammo, poi, che – ancor noi viventi – potessero far breccia, in tanta gente, subdoli tentativi di svilire i valori della Resistenza o si facesse cattivo uso – a troppi livelli – della conquistata libertà.

RENZO GHIGLIANO, Comandante di distaccamento e ispettore della 4ª Divisione «Alpi» delle Formazioni Autonome Militari. È stato Segretario dell’ANPI provinciale di Cuneo.

Nella notte fra il 25 e il 26 aprile, il Comando della 4ª divisione «Alpi», ottemperando alle disposizioni di effettuare il «piano E.27» pervenute dal Comando zona, dà ordine alle brigate «Val Mongia», «Val Casotto» e «Val Tanaro» di scendere a fondo valle. L’ordine di insurrezione generale, captato via radio, con la notizia che Milano è insorta e Genova è stata liberata, viene subito diramato a tutti i distaccamenti. Il mio ha l’ordine di occupare la zona di S. Michele Mondovì, presidiata da un forte contingente di «Cacciatori degli Appennini» agli ordini del tristemente noto tenente Rizzo.

La zona da occupare è attraversata dalla «statale 28» proveniente dalla Liguria verso la pianura padana. Su di essa transitano in continuazione, e fin dal 22 aprile, forti contingenti tedeschi. Si parla di quattro divisioni, perfettamente armate ed equipaggiate, forti, fra l’altro, di notevoli mezzi corazzati. Il nostro compito è estremamente difficile, non solo per la sproporzione delle forze in campo ma per le possibili conseguenze sulla popolazione. Già nella notte del 26 aprile trattiamo, unitamente a reparti della brigata «Val Casotto», con il presidio repubblichino di Torre Mondovì. Quando sembra disposto ad arrendersi sopraggiunge un notevole contingente in loro aiuto dalla vicina S. Michele Mondovì. Sono un centinaio di uomini con mortai e cannoni da 47/32. Noi siamo appena una cinquantina e non siamo in grado, almeno sul momento, di contrastarli vittoriosamente. La «statale 28» è un’arteria indispensabile per la ritirata delle truppe tedesche ed è protetta con tante forze.

Il giorno 28 il distaccamento cui appartengo – un contingente della brigata «Val Casotto» – decide l’occupazione, ad ogni costo, di Torre Mondovì. Tutti i repubblichini si arrendono. È il primo mattino, tra le ore 6 e le 7.

La notte del 28 aprile, anche S. Michele Mondovì è liberata dopo un reiterato, e sempre più debole, tentativo di resistenza da parte della retroguardia tedesca. Ma i reparti nazisti in fuga non smentiranno la loro ferocia infierendo su inermi popolazioni. Tra S. Michele Mondovì e la citta di Mondovì, vi è l’abitato che sorge attorno al famoso Santuario di Vicoforte. L’ennesima efferatezza viene qui compiuta con la strage di un’intera famiglia. Probabilmente delatori fascisti hanno contribuito al massacro. La famiglia Prato, della quale il padre e la figlia partigiani erano momentaneamente in casa, viene sorpresa nella propria abitazione. Il padre ha 50 anni, la madre ne ha 44, la figlia ha da poco compiuto i 23 anni ed il figlio ne ha appena 14. Prelevati con la brutalità propria dei tedeschi, vengono spinti nello spazio antistante la loro casa, allineati fra insulti e percosse e trucidati a raffiche di mitra. È il 29 aprile, verso le 3 del mattino, che avviene la strage.

La mattina del 29 a Genola, tra Fossano e Savigliano, la retroguardia tedesca al solo scopo di provocare il terrore rastrella a caso (neppure qui è esclusa la delazione fascista) quindici cittadini, tra cui un povero burattinaio ambulante di passaggio. Quattro vengono trucidati all’ingresso del paese; gli altri vengono rinchiusi in una casa che viene data alle fiamme. Periscono tutti senza che alla popolazione sia permesso di intervenire.

Naturalmente quel «momento» storico eccezionale non è «contenibile» in questa breve testimonianza. Troppi nomi, troppi stati d’animo devono essere lasciati all’intelligenza del lettore.

Molte aspettative (dopo la Liberazione – ndr) non si sono però completamente avverate. Innanzitutto quella «giustizia» alla quale la nostra speranza legava il rinnovamento totale del Paese, non sempre ha funzionato, spesso è andata a rilento. La stessa Costituzione repubblicana è rimasta, sovente, carta stampata. Resta il fatto, tuttavia, che la libertà e la democrazia conquistate duramente, e che dalla Resistenza hanno preso linfa e slancio a volte contrastati ma sostanzialmente vivi e insopprimibili, sono a tutt’oggi la base perché il nostro Paese possa uscire dalla crisi che lo travaglia.

SANDRO FAINI alias Cap. Manca era comandante la IV Brigata «Divisione Valtoce», comandante della «Polizia Unificata Partigiana» del Governo Provvisorio dell’Ossola. In seguito, comandante le Formazioni Matteotti di Milano e provincia e vice comandante vicario della Piazza Militare di Milano dal dicembre 1944 al maggio 1945.

Già nella notte del 24 aprile, risultando ormai chiaro che i comandi tedeschi si preparavano allo sgombero, e che le masse popolari aspettavano da noi l’iniziativa, il nostro Comando decideva di passare all’azione. Io stesso guidavo alla Fiera Campionaria di Milano la mia «volante» per immobilizzare i carri armati tedeschi. Partigiani della «Matteotti» in seguito occupavano i vari commissariati di polizia e riuscivano a bloccare tutti i posti di guardia della polizia civile intorno a Milano in modo da controllare il movimento di entrata e di uscita dalla città.

Il 25 mattino il compagno Pertini, ormai al corrente della situazione, persuadeva con uno dei suoi travolgenti interventi il CLN Alta Italia ad effettuare lo sciopero insurrezionale. Intanto, sin dalle ore 8, si mobilitavano tutte le nostre forze che occupavano le prime caserme, le fabbriche e i punti nevralgici della città, cosicché l’ordine di insurrezione pervenutoci alle 10 ci trovava già in piena azione. Assente da Milano il comandante della piazza predestinato gen. Bellocchio, assumevo, quale vice comandante vicario, il comando ad «interim» e stabilivo il Quartier Generale nella caserma di polizia di via Poma, e un campo trincerato in piazzale Dateo dal quale si potevano controllare tutti i movimenti fascisti della zona Vittoria. Era con me il comandante delle formazioni «Risorgimento» Giovanni Tartaro secondo Vice Comandante della piazza di Milano. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo un incontro con Cadorna, decidemmo di trasferire provvisoriamente per il 26 il Comando Generale prima in Prefettura e successivamente in via del Carmine.

All’alba del 26, la X Mas si arrese incondizionatamente. Subito dopo la XI brigata Matteotti con carri armati e autoblinde strappate ai tedeschi formava una vera colonna blindata che compiva il giro della citta infrangendo ovunque i tentativi di resistenza nemici, sollevando l’entusiasmo del popolo in rivolta e gettando lo scompiglio nelle file dei nazi-fascisti.

Dopo un breve combattimento alle ore 9,30 Bonfantini entrava all’EIAR e lanciava sulle onde della radio il primo brevissimo proclama dell’insurrezione vittoriosa.

Era ormai evidente che, sostenuti da tutto il popolo e affiancati dalle formazioni degli altri partiti, eravamo in grado di riportare completa vittoria. La brigata motorizzata «Bruno Buozzi» spalleggiata dalla X divisione Matteotti, occupava nel frattempo il municipio.

Tuttavia nel pomeriggio tedeschi e brigate nere ebbero un violento ritorno offensivo; alla periferia i tedeschi e verso il centro i fascisti. Fu allora che noi lanciammo contro lo stabilimento Innocenti, principale fortilizio tedesco, i carri armati dell’XI e decidevamo di colpire il nemico al cuore prendendo d’assalto la caserma delle brigate nere in corso Italia, oltre a bloccare completamente il comando tedesco delle SS all’albergo Regina. Successivamente il comandante delle SS colonnello Rauff si arrese a me personalmente e al comandante Tartaro.

Dopo i primi giorni di euforia un’ambizione più alta mi sosteneva: quella di continuare a lottare affinché si potesse dire che con la vittoriosa insurrezione del nord era incominciata la nuova era per un’Italia libera e democratica.

Per quanto mi riguarda ho nel cuore tanta malinconia e tanta mortificazione per non aver saputo contribuire in modo migliore al rifacimento di questo Paese ed inconsciamente di essere stato con altri in parte responsabile e in parte strumento dello scollamento fra classe politica e il popolo, che ha portato conseguentemente ad uno sfascio vergognoso e speriamo non irreversibile di questa nostra Repubblica nata dalla Resistenza e da una Costituzione non solo inattuata ma male usata dal potere costituito.

PRIMO DE LAZZARI, partigiano della Brigata Garibaldi “Ferretto” operante nel Veneto.

È sempre molto difficile e amaro per me riandare a «quel» 25 aprile. È come una ferita indelebile, mai rimarginata totalmente, che a distanza di anni si riapre, che ha determinato non poca parte delle mie scelte.

L’alba di quel 25 aprile, giorno di attacco generale alle posizioni nazifasciste nelle zone da Mestre a Treviso, porta al piccolo nucleo di giovani di Marcon (allora centro agricolo a ridosso di Mestre industriale) la perdita di Adolfo Ortolan (Dolfino), il più giovane ma anche il migliore di tutti noi. Entusiasta ed intransigente nella lotta, 16 anni, impegnato da tempo nella Resistenza assieme al padre Giacomo (un operaio di Porto Marghera) e allo zio Ettore, in quella piccola cellula del Fronte della Gioventù, Dolfino era sfuggito casualmente, come me, poco prima, ad un massiccio rastrellamento delle nostre zone ad opera della brigata nera di Mestre. L’attacco repubblichino si era mosso a seguito di una delazione, purtroppo venuta dall’interno delle nostre file, per annientare il gruppo «ribelle» aggregato alia brigata Garibaldi Erminio Ferretto che unendosi a squadre più agguerrite di partigiani della zona aveva dato filo da torcere ai fascisti. La solidarietà dei contadini riesce però a vanificare quasi del tutto l’impresa nemica cosicché viene preso solo uno del gruppo, Valter Chinellato. Gli altri, messi sull’avviso ma ormai identificati, debbono cambiare aria. Io, ricordo, trovando rifugio per qualche tempo anche presso la bottega dell’artigiano fabbro-carraio Giuseppe Favaro alle Olme, mentre i repubblichini infuriati per lo scacco, bloccati da un allarme aereo e dal sopraggiungere della sera, si abbandonano alle angherie giungendo fino a trascinare in giro per il paese l’anziano prete di Gaggio legato con le corde strappate alle campane della Chiesa.

L’inizio dell’insurrezione, dunque, ci trova profondamente feriti; la tragedia che colpisce l’intero gruppo con l’uccisione a Canizzano (vicino a Treviso) del più giovane compagno ci abbatte molto. Con un fraterno amico di allora, Mario Carmignola (divenuto poi sindacalista), ci abbandoniamo sconvolti al ricordo del compagno perso – tra l’altro in modo particolarmente efferato – trovandoci a temere per l’altro arrestato, pieni di furore e di aspri propositi verso chi aveva causato la frantumazione della cellula. Poi stimolali anche dall’esempio del padre prendiamo parte alla liberazione del paese mentre nei dintorni la nostra formazione, al comando di Umberto De Bei (un giovane operaio dell’ILVA, condannato dal Tribunale Speciale) e di Martino Ferretto, passa all’attacco insieme alle squadre della brigata Negrin. A Marocco c’è l’assalto a Villa Volpi, sede del comando tedesco; a Favaro si perde un altro ragazzo, Antonio Piatto, falciato da un’autocolonna nazifascista; a San Michele del Quarto (oggi Quarto d’Altino) gli armati di Angelo Gobbo liberano il paese. A Marghera gli operai presidiano le fabbriche mentre attorno si combatte: a Mogliano, a Preganziol, a Tessera, a Mirano. A Marcon e a Gaggio si fanno diversi prigionieri, concentrandoli nella fornace di laterizi.

Gli scontri sono duri e sanguinosi mentre anche tra noi, in campagna, giungono notizie che ci entusiasmano: a Venezia la rivolta nel carcere di Santa Maria Maggiore, l’occupazione della sede della radio; a Mestre la sconfitta delle brigate nere e la cattura di alcuni gerarchi responsabili di tanti atti di ferocia, sulla rotabile Triestina, la resa di reparti tedeschi in ritirata attaccati ripetutamente a Cà Noghera, Tessera, Trepalade, Portegrandi. Il 26 e 27 aprile tutte queste località sono nelle nostre mani; la gente esulta mentre nel pomeriggio del 29 accogliamo a Mestre già liberata alcuni reparti della brigata Mario Gordini provenienti da Chioggia, Dolo e Mira. Unitamente ad un distaccamento corazzato di truppe neozelandesi, se non ricordo male, i partigiani della Gordini giungono dapprima circospetti, poi festeggiati alle Barche e al Ponte della Campana.

Mi si chiede, ancora, cosa pensavamo allora. Sono le stesse cose che penso quando mi accade di tornare alla vecchia casa e mi trovo lì, davanti a quelle quattro zolle del cimitero e guardando il volto adolescente sulla lapide io ed altri ci chiediamo se ne è valsa la pena, se e cosa abbiamo realizzato di quello che immaginavamo, di quello che loro volevano. Forse assai poco; troppo poco se è vero che per gli adolescenti di oggi c’è un mondo così ingiusto e inquieto.

Pubblicato venerdì 22 Aprile 2016

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/profili-partigiani/dovero-quel-25-aprile-storie-partigiane/