Franz Borkenau, in un interessante saggio pubblicato nel numero 34 degli Annali di storia economica e sociale con il titolo “La crisi dei partiti socialisti nell’Europa contemporanea” esamina, in una trentina di pagine, i motivi che hanno portato allo stallo dei partiti socialisti europei alla luce della realtà storica connessa alla sua pubblicazione: il 31 luglio del 1935.

Franz Borkenau, in un interessante saggio pubblicato nel numero 34 degli Annali di storia economica e sociale con il titolo “La crisi dei partiti socialisti nell’Europa contemporanea” esamina, in una trentina di pagine, i motivi che hanno portato allo stallo dei partiti socialisti europei alla luce della realtà storica connessa alla sua pubblicazione: il 31 luglio del 1935.

Nulla di nuovo sul fronte occidentale quindi, anzi un ciclico ripetersi di momenti di gravi difficoltà del socialismo in Europa – e non solo – che porta il filosofo francese Bruno Karsenti ad affermare, nel suo recente saggio “Socialisme et sociologie”, che “I partiti socialisti muoiono, il socialismo no”.

La sconfitta del Partito socialista al primo turno delle presidenziali francesi è amara – soprattutto perché Benoît Hamon aveva cercato di ricondurre il partito verso un progetto più “autenticamente” socialista – e potrebbe suggerire che l’ideale socialista, nel suo distinguersi dal liberismo e dal nazionalismo, sia ormai interessante solo per una minoranza di elettori e abbia quindi fatto il suo tempo. Nel nuovo disegno che contrappone la “società aperta” basata sulla prospettiva liberale e la “società chiusa” del nazionalismo, non ci sarebbe quindi più spazio per il socialismo.

Tesi confutata da Karsenti, che ricorda come già negli anni 60 la SFIO (la Section française de l’Internationale ouvrière, antesignana del PS) fosse profondamente in crisi, ma il socialismo – con la candidatura di Mitterrand alle Presidenziali del 1965 – sperimentò una sorta di rinascita, arrivando al 45% del secondo turno. Appare quindi fuorviante parlare di una “crisi del socialismo”, quando in tutta Europa le aspirazioni del socialismo – quale corrente di pensiero e di azione in grado di soddisfare le aspettative di giustizia sociale – sono ancora estremamente vive.

La crisi è invece reale se ci riferiamo alle organizzazioni politiche. I partiti socialisti e socialdemocratici – e i rispettivi leader – non sembrano più in grado di dare espressione adeguata a queste aspirazioni. V’è un chiaro scollamento tra la rappresentanza politica e quel socialismo che guida le mobilitazioni sociali. La crisi non è del socialismo in sé, ma di quei legami tra l’ideale e la sua applicazione.

Per amor patrio potremmo evitare di prendere esempi nostrani e restare in Francia, dove il dibattito sulla privazione della nazionalità o quello sull’indebolimento dei diritti dei lavoratori (la legge El Khomri) hanno visto il PS prendere in prestito argomenti e misure proprie al nazionalismo e al liberalismo senza soluzione di continuità. Se da un lato si è sostenuto il libero mercato e promossa l’economia di mercato – argomenti cari al neo-liberalismo – senza proporre soluzioni per regolarla, dall’altro si è seguita la strada del nazionalismo regressivo, accettando la rottura dell’unità sociale per preferire “un’identità presupposta”, una nozione di appartenenza alla Francia costruita sul nulla, certo non sulle realtà sociali storicamente proprie al socialismo.

Si è persa, secondo il filosofo francese, “l’essenza del socialismo”, ovvero la capacità di creare quei legami – e quindi quelle politiche – basate sulla conoscenza dei processi e delle norme sociali che questi richiedono. Privilegiando l’uso di consulenti in altre scienze (la comunicazione, la psicologia, l’economia) alla tradizionale attenzione verso la sociologia (nel senso della relazione tra l’individuo ed il gruppo), i dirigenti socialisti e socialdemocratici hanno cercato d’anticipare i cambiamenti della società avvantaggiando – nella raccolta d’informazioni – strumenti più vicini al liberismo che al socialismo.

Portando l’analisi a livello europeo, l’allontanamento dalla tradizione internazionalista ha determinato il prevalere di un’Europa più economica e meno sociale. Sebbene il socialismo abbia sempre mantenuto uno stretto rapporto con l’Europa, quando le nazioni hanno dovuto rispondere alla crisi economica hanno prevalentemente trascurato il principio di solidarietà. Pur consapevoli di vivere lo stesso processo storico-sociale e di doverlo affrontare relazionandosi gli uni agli altri, molti Stati hanno preferito una contrazione delle politiche sociali ed un ripiego identitario, rivelando l’incapacità dei partiti socialisti e socialdemocratici ad influenzare il processo.

La “crisi a sinistra” colpisce oggi i socialisti spagnoli ed i socialdemocratici tedeschi, Syriza, Podemos, il Fronte di Sinistra (che ha dato origine al movimento di Melanchon); non solo la sinistra di governo, ma anche quella d’opposizione.

Uno stallo difficile da imputare quindi solo all’incompetenza di questo o quel partito e relativi leader – pur riconoscendone le rispettive responsabilità – ma che richiede una diagnosi che deve scavare più in profondità.

Non un’agonia – sostiene Henri Weber (ex deputato europeo e responsabile delle questioni europee al PS francese) che con una certa ironia suggerisce che questa sia la tesi di chi prende i propri desideri per realtà – ma nemmeno una tempesta passeggera. Nel suo libro “Eloge du Compromis”, Weber scrive di una “crisi di rifondazione”, la quarta nella lunga storia della socialdemocrazia europea.

Gli squilibri appaiono quando le condizioni storiche dell’azione politica mutano radicalmente.

E l’eco-sistema economico, sociale, politico, ideologico della sinistra attuale differisce profondamente da quello di solo venti anni fa. La globalizzazione (e finanziarizzazione) dell’economia hanno accelerato la mutazione della società, favorendo la frammentazione della collettività in categorie sociali, etniche, culturali e religiose con aspirazioni divergenti e l’emarginazione della classe operaia tradizionale spinta sempre più a destra.

L’Europa ha riscoperto l’individualismo e si confronta con quello che i media – e i partiti di destra, con la complicità di una certa sinistra – definiscono una “guerra sul continente”: il terrorismo jihadista, l’incapacità di rispondere alla necessità delle nuove immigrazioni, le rinnovate esigenze di sicurezza che si trasformano in “difesa dell’identità nazionale”.

A ben vedere, le ragioni alla base della crisi toccano tutta la politica tradizionale, non solo la socialdemocrazia, ma tutti i partiti di governo – i conservatori britannici, spagnoli, italiani, come i “repubblicani” d’oltre Atlantico. Chi approfitta della situazione sono i partiti cosiddetti “populisti”, quelli di estrema destra, xenofobi, islamofobi, nazionalisti, autoritari ma soprattutto “vergini di ogni bilancio” e quindi in grado di presentarsi come “puliti”.

Eppure la critica socialdemocratica del capitalismo – “un sistema ingiusto, basato sullo sfruttamento del lavoro salariato; irrazionale perché governato dalla concorrenza di tutti contro tutti; alienante, perché basato su una scala di valori che piazza quelli economici al vertice” – non ha perso nulla della sua rilevanza, anzi, e gli obiettivi principali della socialdemocrazia – “un’economia regolata, una democrazia compiuta, una società del benessere” – sembrano più attuali che mai.

Tralasciando un’approfondita analisi dei problemi dei conservatori, proviamo a tracciare un bilancio, pur anche sommario, della situazione di una parte della sinistra in Europa.

Francia

In Francia, il Partito socialista ha designato il suo candidato alle presidenziali in un contesto senza precedenti: le lacerazioni all’interno della famiglia socialista nel quinquennio, la rinuncia di François Hollande, le elezioni primarie che hanno trasformato la dialettica in un incontro di boxe, la campagna tra i due turni che ha evidenziato il divario profondo che esiste nel partito, arrivando a far dubitare della sua stessa sopravvivenza politica.

Alla vigilia del 22 e del 29 gennaio, il candidato del Partito socialista si piazzava al 5° posto nelle intenzioni di voto, dietro le “sinistre” di Emmanuel Macron e Jean-Luc Mélenchon e le destre estreme e moderate. L’attrazione centrifuga verso i due poli opposti della sinistra, liberale da un lato, radicale dall’altro, ha chiaramente mostrato come la sintesi esercitata dal PS dal 1983 non sia più d’attualità.

Il fenomeno non è tipico della sola Francia, gli effetti della crisi del 2008 e il conseguente accrescersi del debito – facendo precipitare diversi Paesi sull’orlo del fallimento e inasprendo le disuguaglianze sociali – hanno favorito le posizioni più radicali.

Ovunque la sinistra abbia cercato di ricostruirsi, lo ha fatto a discapito dei partiti socialisti tradizionali.

Grecia

È ormai lontana l’epoca in cui il Pasok, il partito socialista, aveva risultati che sorpassavano la soglia – ormai quasi mistica – del 40%. Uno studio del Credit Suisse pubblicato lo scorso gennaio, calcola che in sette anni di crisi – e di memorandum vari – la Grecia abbia bruciato 167 miliardi di euro. E il prezzo più caro lo hanno pagato i partiti al potere dalla caduta dei Colonnelli: alle elezioni del gennaio 2015 il Pasok porta a casa il 4,68% dei voti, che sale al 6,28% (in coalizione) alle elezioni di settembre. L’analista politico Ilias Nikolakopoulos sostiene che “Oggi, l’ambizione di Pasok sarebbe passare la soglia del 10%, spodestando, al terzo posto, Alba Dorata”.

È ormai lontana l’epoca in cui il Pasok, il partito socialista, aveva risultati che sorpassavano la soglia – ormai quasi mistica – del 40%. Uno studio del Credit Suisse pubblicato lo scorso gennaio, calcola che in sette anni di crisi – e di memorandum vari – la Grecia abbia bruciato 167 miliardi di euro. E il prezzo più caro lo hanno pagato i partiti al potere dalla caduta dei Colonnelli: alle elezioni del gennaio 2015 il Pasok porta a casa il 4,68% dei voti, che sale al 6,28% (in coalizione) alle elezioni di settembre. L’analista politico Ilias Nikolakopoulos sostiene che “Oggi, l’ambizione di Pasok sarebbe passare la soglia del 10%, spodestando, al terzo posto, Alba Dorata”.

Eppure anche Syriza è confrontata alle realtà della crisi, accettando con voto praticamente unanime la cessione del 67% del porto del Pireo al gigante cinese Cosco e votando il nuovo pacchetto d’austerità, con l’aumento dei contributi previdenziali, di Iva e tasse ed i tagli alle pensioni. L’esatto opposto di quanto scritto nel “Programma di Salonicco” del 2014.

Tsipras, convocando elezioni anticipate, è riuscito da una parte a consolidare la sua maggioranza nel partito – scegliendo con cura i candidati ed estromettendo l’opposizione interna – e dall’altra a far accettare ai greci il fatto che il governo abbia un margine di manovra assai limitato.

Prodromi, secondo Nikolakopoulos, di una possibile trasformazione del partito in “socialdemocrazia europea”, europeista e non più contraria all’euro. Ma, pur avvicinandosi al girone dei partiti socialisti europei, Syriza riafferma la sua appartenenza alla sinistra radicale, vicina a Die Linke o Podemos, anche se il suo elettorato, martoriato dalle cure di austerità, tende ad allontarsi: “Tsipras aveva un indice di gradimento del 36% nel 2015, sceso oggi al 18”, ricorda Ilias Nikolakopoulos.

Svezia

Svezia

Dalla Grecia alla Svezia il passo è lungo, ma la parabola discendente simile. Per trovare un risultato prossimo alla “catastrofe” del 2014 (31%) bisogna risalire al 1914… E se dopo otto anni di opposizione, il Partito socialista svedese (SAP) è comunque tornato al governo, l’ha fatto in coalizione con i Verdi e senza maggioranza al Parlamento. Sono gli svedesi che si sono stancati del modello socialdemocratico scandinavo o è il partito che non è più capace d’interpretare il Paese?

Creati nel 1988, i Democratici di Svezia (Sverigedemokraterna, SD) hanno raccolto il 12,9% dei voti alle elezioni del 2014, divenendo la terza forza politica nel regno.

Toivo Sjörén, dell’istituto demoscopico TNS SIFO, sostiene che “Una delle principali ragioni del progresso della SD è che gli altri partiti hanno ignorato l’opposizione di una parte crescente della popolazione alla tradizionale politica di accoglienza”. La Svezia ha infatti portato avanti una delle più generose politiche di ricezione europee, almeno fino alle misure restrittive adottate dal governo nel novembre 2016. Quasi il 17% degli svedesi è nato all’estero e nel Paese ospite ha potuto beneficiare d’importanti aiuti. Che – a detta di Anna Ibrisagic (rifugiata bosniaca divenuta deputato Moderat prima al Parlamento Svedese e poi a quello Europeo) – hanno però seguito un modello che non prevedeva un reale percorso d’integrazione. Le porte perennemente aperte, dalla guerra nell’ex Jugoslavia sino alle recenti ondate migratorie, hanno condotto in Svezia un’impressionante quantità di rifugiati, tanto da doverli ospitare sino ai confini con il Circolo Polare, nelle palestre delle scuole. E quando uno dei partiti politici tradizionali “emetteva qualche riserva sulla continua capacità d’accoglienza”, ricorda Toivo Sjörén, “veniva immediatamente isolato e ricondotto nel gioco dagli altri”. E così negli anni 2000, il partito socialdemocratico ha cominciato a perdere terreno a vantaggio dei Moderati (Moderaterna – M, partito conservatore di centro) che si è accreditato come il nuovo “partito dei lavoratori”. La politologa Ann-Cathrine Jungar sostiene che il progressivo scollamento degli elettori dal partito socialista sia principalmente dovuto all’insoddisfazione della classe media di fronte alle politiche fiscali e alla “sensazione d’abbandono della parte periferica del Paese, con la chiusura degli uffici postali, le stazioni di polizia e gli ospedali nelle zone più lontane da Stoccolma”. E quando sulla scena politica sono apparsi i neonazisti e ultranazionalisti di SD, si sono rapidamente affermati come “l’unica alternativa”, scavalcando i Moderati. Capaci di emarginare – almeno di facciata – gli elementi più radicali, i Democratici di Svezia sono diventati più “frequentabili”, tanto da accreditarsi, nel gennaio scorso, al 19,9% delle intenzioni di voto. Pagando il dazio per una serie di errori politici della coalizione con i verdi, il partito socialdemocratico svedese si prepara ad una probabile imminente sconfitta, non avendo saputo trasformare il modello di Stato sociale scandinavo a fronte delle nuove sfide sociali ed elettorali.

Spagna

Paese diverso, simile discesa agli inferi: con quasi 6 milioni di voti persi tra il 2008 ed il 2016, i socialisti spagnoli hanno dimezzato la rappresentanza parlamentare in meno di 8 anni.

“Curiosamente”, osserva Pablo Simon, professore di scienze politiche presso l’Università Carlos III, “la socialdemocrazia spagnola è entrata in crisi in ritardo rispetto al resto dei suoi vicini europei”. Ma non per questo con meno forza: “La gestione della crisi economica nel 2010, con le prime misure di austerità adottate dal socialista José Luis Rodriguez Zapatero, ha lasciato un brutto ricordo”, continua il prof. Simon.

E se – contrariamente a quanto previsto dai sondaggi – i socialisti restano al secondo posto in Spagna non arretrando davanti a Podemos alle elezioni del giugno scorso, “una ragione va trovata nel referendum britannico, che ha avuto luogo tre giorni prima del voto spagnolo ed ha certamente influenzato l’elettorato ‘moderato’, che ha preferito i partiti tradizionali, piuttosto che l’ignoto”. L’analisi è del giornalista Albert Borràs Rius, rappresentante di Podemos in Francia, che ipotizza anche che il movimento paghi il suo marcato spostamento a sinistra, alleandosi con il partito comunista. La coalizione “Unidos Podemos” ha ottenuto 71 seggi, ovvero esattamente la somma dei seggi ottenuti alla tornata del dicembre 2015, 69 posti per Podemos e 2 per Izquierda Unida. Ma la perdita di elettori è considerevole: più di un milione di voti in meno.

Tre volte di più di “Ciudadanos”, partito che aveva ereditato molti elettori insoddisfatti del Partito popolare (PP), che sono tornati in seno al PP dopo il riavvicinamento con il Psoe (Partido Socialista Obrero Español). Psoe che mantiene sì il suo secondo posto, ma registra il suo punteggio peggiore dalla fine del franchismo, perdendo anche il suo storico bastione andaluso. I socialisti hanno perso elettori verso il centro e alla loro sinistra, “e la base elettorale del 2008, molto importante soprattutto in Catalogna, è gradualmente scomparsa, man mano che il desiderio d’indipendenza dal governo centrale è aumentato”, ricorda Pablo Simon.

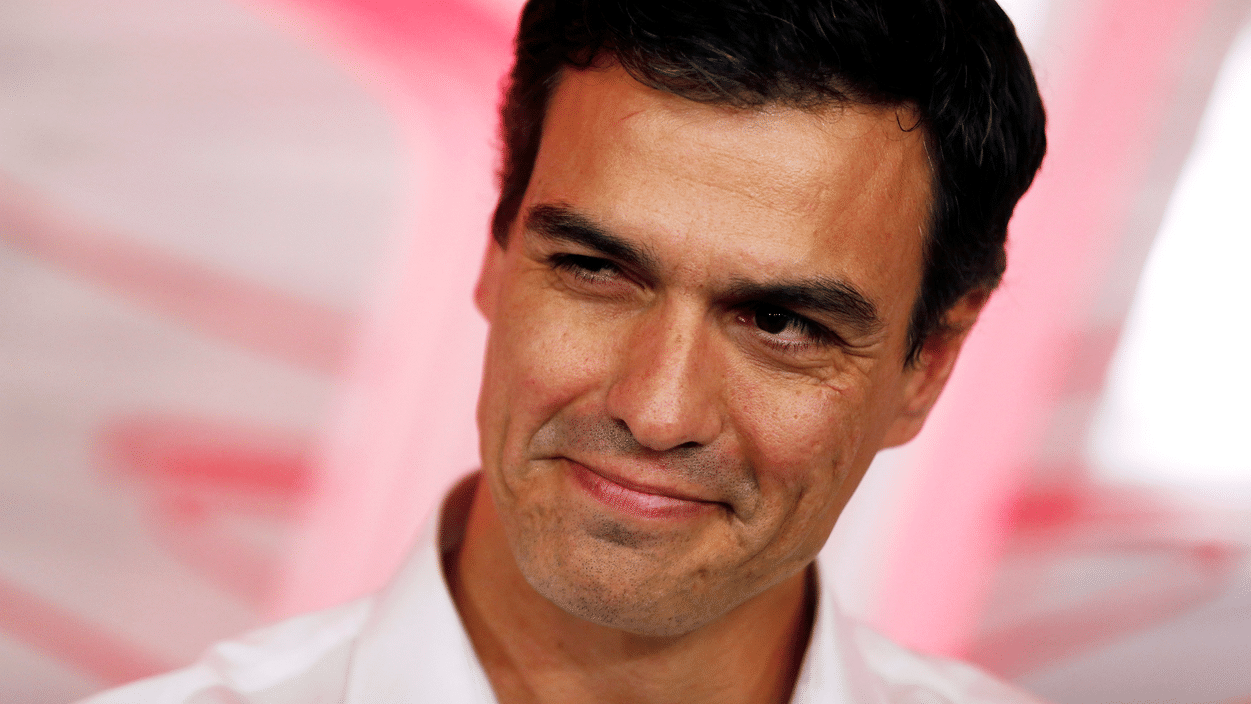

La scelta del “nuovo” segretario, Pedro Sanchez – che aveva già guidato il partito tra il luglio 2014 e l’ottobre 2016, prima di essere sconfitto da chi sosteneva l’astensione per permettere la vittoria del PP ed evitare una terza tornata elettorale in un anno – segna il ritorno del partito a sinistra. Nei prossimi mesi vedremo se sarà sufficiente a ridare slancio allo Psoe, o se la disaffezione elettorale era dovuta a cause più strutturali che politiche.

Austria

Risaputa, ne abbiamo già ampiamente scritto su Patria, la situazione. Rudolf Hundstorfer candidato socialdemocratico (SPÖ), ottiene solo l’11,3% al primo turno delle presidenziali, scavalcato da Norbert Hofer del Partito della Libertà (FPÖ) con il 35,1% e dal Verde Alexander Van der Bellen, che, fortunatamente, vincerà la “seconda edizione” del secondo turno (che fu ripetuto per vizi di forma). Werner Faymann, Cancelliere socialista in carica dal 2008, si è dimesso a maggio, chiaramente indebolito dalla svolta populista. Gli succede Christian Kern, che avrà il non facile compito di portare i socialdemocratici alle elezioni del 2018.

Sette anni dopo la morte di Jörg Haider, governatore della Carinzia e leader storico dell’estrema destra, il suo successore – Heinz-Christian Strache – è riuscito a installare il Partito liberale austriaco nella scena politica nazionale ed in quella regionale. Contraddicendo quanto da sempre sostenuto a livello centrale, Hans Niessl – governatore socialista del Burgenland, regione al confine con l’Ungheria – è entrato in coalizione con l’Fpö, al quale ha affidato la sicurezza. Nella regione del Nord, il Partito della Libertà è parte della Giunta regionale a fianco della Democrazia Cristiana (ÖVP) e al comune di Vienna l’estrema destra ha ottenuto dal sindaco socialdemocratico la nomina di Johann Gudenus, candidato FPÖ, a vicesindaco.

I socialdemocratici escono indeboliti da nove anni di potere condiviso con l’ÖVP conservatore. Patrick Moreau, politologo ed esperto conoscitore delle sottigliezze austriache, sostiene che se la grande coalizione ha permesso di governare, essa ha “gradualmente portato al rifiuto delle classi popolari. Sia i socialdemocratici sia i conservatori hanno accettato la globalizzazione liberista e le sue implicazioni socio-economiche (privatizzazioni, pesanti tagli nella funzione pubblica, contrazioni della tutela dei lavoratori e rimessa in discussione dei sistemi pensionistici)”, accelerando l’emersione dei partiti d’ispirazione populista.

In controtendenza rispetto al resto dell’Europa quattro realtà assai diverse, Malta, la Slovacchia, FYROM (Former Yougoslav Republic of Macedonia) ed il Portogallo, cui si aggiunge, nella sosrpresa quasi generale, il Regno Unito.

Malta

Nonostante le accuse di corruzione che hanno toccato alcuni membri del suo staff, il Primo ministro socialista maltese, Joseph Muscat, ha conquistato il 55% alle elezioni del 3 giugno scorso. Muscat, con una scelta giudicata un azzardo da molti, aveva optato per le elezioni anticipate – la scadenza naturale della legislatura sarebbe arrivata nel maggio 2018 – in una prova di forza destinata a dimostrare che malgrado le ombre su sua moglie Michelle, sospettata di detenere una società off-shore a Panama presso la quale avrebbe depositato le supposte bustarelle ricevute dalla famiglia Azera Aliev, la maggioranza dei 430.000 maltesi aveva ancora fiducia in lui.

Malta vanta uno dei tassi di crescita più alti della zona euro (6,5 % nel 2015, 4,3 % nel 2016) e una disoccupazione al 4,8 % e questo potrebbe spiegare, come sottolineato dal quotidiano The Times of Malta l’eccezionalità del risultato. È infatti la prima volta da quando l’isola ha ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna, nel 1964, che il partito socialista vince le elezioni due volte di seguito.

Slovacchia

Direzione-socialdemocrazia (Smer SD-Socialna Demokracia) è il partito socialdemocratico slovacco gestito da Robert Fico. Membro dell’Internazionale socialista e del partito del socialismo europeo, fu sospeso dal PSE per 17 mesi, dal 12 ottobre 2006 al 14 febbraio 2008, per la sua alleanza con il partito ultra-nazionalista Slovenska Narodna Strana (SNS).

Le elezioni del marzo 2016 sono state vinte dallo SMER-SD, ma con il 9% dei suffragi è l’SNS il vero ago della bilancia. Dopo una campagna elettorale incentrata sul rifiuto delle quote di migranti (“Non c’è spazio per l’Islam in Slovacchia”) Fico è al governo per la terza volta, con una maggioranza estremamente fragile, condizionata dal partito nazionalista e dalle sue derive. Lo SMER-SD sopravvive nonostante le condanne praticamente unanimi degli altri partiti socialisti europei, continuando a brillare per dichiarazioni a effetto contro i Rom, gli omosessuali, la UE.

Nel disperante panorama locale, con Fico che ha di fatto sdoganato i neofascisti, forse un solo nome si differenzia, quello del ministro degli esteri, Miroslav Lajcak. Ex diplomatico cecoslovacco, diventa ambasciatore a Mosca dopo la scissione dalla Repubblica ceca. Studi alla prestigiosa Università Statale di Mosca per le Relazioni Internazionali (MGIMO) e all’università americana Marshall, fu Alto rappresentante per la Bosnia dopo l’Accordo di Dayton. Ministro di Fico in vari governi, sempre come indipendente, ha accettato di presentarsi nelle liste dello SMER-SD alle elezioni del 2016 mentre già si sussurrava il suo nome come potenziale Segretario delle Nazioni Unite. Persa la campagna contro Guterres, Lajcak è appena stato eletto Presidente dell’Assemblea Generale dell’ONU. Un modo come un altro per allontanarsi da Bratislava e non legare il proprio nome troppo stretto ai destini dello SMER-SD.

Macedonia

L’Unione socialdemocratica di Macedonia (SDSM) è associata al PSE e all’Internazionale socialista ed è considerata il successore del partito comunista macedone. Favorevole all’adesione della FYROM (Former Yougoslav Republic of Macedonia) alla NATO e alla UE, e alla soluzione pacifica del conflitto sul nome con la Grecia, la SDSM ha condotto il Paese tra il 1992 ed il 1998, tornando al potere nel 2002 dopo l’insurrezione albanese. Dopo aver ceduto il governo ai conservatori (VMRO-DPMNE), si lancia in una serie di battaglie cruente contro il Primo Ministro Nikola Gruevski, che culminano, nel 2015, con una manifestazione pubblica in cui il nuovo leader socialdemocratico, Zoran Zaev, trasmette una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali che accusano Gruevski d’aver spiato l’opposizione e testimoniano dell’alto livello di corruzione del governo. Il Paese è sull’orlo della guerra civile, violente manifestazioni vengono represse duramente dalla polizia ed i media sospettano l’intervento occulto di forze straniere per minare la stabilità politica del Paese. Cinque mesi dopo le elezioni, il 17 maggio scorso, il Presidente della Repubblica ha finalmente chiesto al partito socialdemocratico di formare un nuovo governo, in coalizione con i partiti albanesi. Zaev non ha certo la fama del chierichetto, ma è oggi davanti ad una sfida di notevoli proporzioni: cercare di riportare la fiducia in un Paese diviso, allontanare i sospetti di collusione con varie potenze straniere, normalizzare le relazioni con la Grecia ed affrontare l’endemica questione della corruzione diffusa. Una “mission quasi impossible” che potrebbe riportare la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia nel girone europeo.

Portogallo

Altro “contro-esempio” è quello del Portogallo, dove l’alleanza tra il PS, il Partito comunista e il “Bloco di Esquerda” (Blocco di sinistra) governa dal novembre 2015. Nemici storici (il PS fu fondato da Mario Soares proprio contro il Partito comunista e le ben differenti opinioni sulla UE e sulla NATO sembravano inconciliabili), Partito comunista e Partito socialista hanno deciso di mettere da parte i contrasti quando, nell’ottobre 2015, la destra ha vinto le elezioni. La prospettiva di una nuova politica di austerità ha spinto le forze di sinistra a un’alleanza inedita, permettendo ad Antonio Costa, segretario del PS, d’inventare un governo socialista con l’appoggio esterno di comunisti e blocco di sinistra che gli permetterà di ottenere la maggioranza parlamentare e diventare primo ministro poche settimane più tardi. In un Paese duramente provato dalla crisi, il PS è riuscito a dimezzare il deficit (2% contro il 4.4 del 2015) ottenendo dalla UE, nel maggio scorso, il riconoscimento dell’uscita dalla procedura di “deficit eccessivo”, ovvero di sorveglianza speciale.

Costa si è impegnato a ridurre ancora il deficit all’1,5 del PIL, mirando all’equilibrio nel 2020 pur nel proseguimento di una politica che ha interpretato i parametri dell’austerità in maniera non ortodossa, sollevando spesso le ire di Schäuble, che nel giugno scorso già prevedeva nuove misure di controllo, esprimendo seri dubbi sulla capacità del governo socialista a rispettare gli impegni presi con Bruxelles. Che invece, compensando i tagli negli investimenti pubblici con una riduzione della fiscalità dei salari e con l’aumento delle prestazioni sociali ha non solo conquistato l’obiettivo, ma ha anche rinnovato il patto con l’elettorato socialista, dando prova di credibilità e creatività.

Gran Bretagna

Patto che sembra rinnovato anche al di là della Manica, alla luce dei recenti risultati dei laburisti in Gran Bretagna. Se sia una vittoria dei Labour o una sconfitta dell’arroganza dei Conservatori è forse troppo presto per dirlo, perché è chiaro che, smentendo le catastrofiche previsioni basate sugli esiti delle elezioni amministrative di maggio, i laburisti non solo “tengono”, ma portano a casa la certezza di aver fatto la scelta giusta scegliendo Jeremy Corbyn al Congresso dello scorso settembre. Il partito laburista aveva perso 380 seggi nel recente voto locale, cedendo diverse città nel Galles (pur mantenendo Cardiff, il capoluogo) e perdendo a Glasgow, passata al partito nazionalista scozzese (Snp) di Nicola Sturgeon. E proprio le dichiarazioni bellicose della Sturgeon pare siano all’origine della perdita di consensi degli indipendentisti. Una ventina di seggi in meno, di cui una decina passano direttamente ai Conservatori. Ma come ha fatto Corbyn, sul quale nessuno ha voluto scommettere nel continente, a mettere in crisi Theresa May? Intanto con una campagna azzeccatissima, centrata sui temi cari al socialismo tradizionale tradotti in un linguaggio comprensibile per i giovani. Quell’otto percento in più di votanti rispetto alle elezioni del 2015 pare essenzialmente costituito dal target classico dei laburisti, i ragazzi tra 18 e 24 anni, che hanno scelto “il vecchio leader”, snobbando la comunicazione di Jim Messina, che inanella l’ennesima sconfitta dopo aver consigliato Renzi per il referendum, aver curato la campagna del “BRemain” ed essere riuscito a far quasi perdere Rajoy in Spagna.

“Proud to be Socialist” (orgoglioso di essere socialista), “Make June the end of May” (Fa che giugno sia la fine di maggio, gioco di parole sul cognome del Primo ministro) e “Red Flag”, la “Bandiera rossa” inglese, cantata attorniato dai militanti a pugno chiuso. Immagini di una campagna che riporta i laburisti a sinistra, mettendo in uno scatolone le parole d’ordine del passato (socialdemocrazia blairiana, riformismo e terza via) e privilegiando “il mondo che abbiamo in mente”. Quello in cui i salari, compreso quello minimo, crescono. In cui chi è più ricco paga più tasse, per finanziare il rilancio della scuola pubblica (gratuita!) e chi evade è punito con severità. Senza spazi paralleli per le multinazionali che intendano pagare zero tasse, in cui “il grande scandalo del nostro tempo” sia l’ineguaglianza ed i conflitti si risolvano con la diplomazia, per riportare la pace, non con la guerra.

Un programma ed un leader che non hanno paura d’affermare che il capitalismo “ha prodotto la più grave crisi economica degli ultimi decenni, costringendo lo Stato a intervenire per salvare le banche che hanno speculato”, ma che al contempo non si autoghettizzano nel ruolo dei “puri e duri a sinistra”, avendo chiaro in mente che “il Labour, se non va al potere, non può ottenere niente. Siamo un partito di protesta e di potere”.

Se gli esempi slovacchi, macedoni e maltesi sono vagamente sui generis, quelli portoghese e britannico, al contrario, potrebbe avvalorare la correttezza dell’analisi di Henri Weber sulla necessità di una “rifondazione socialista”.

Il successo di questa riforma radicale dipende dalla capacità dei partiti socialisti di rispondere a una serie di sfide.

La prima è sicuramente quella che avremmo definito – nelle categorie del passato – geopolitica. Garantire la sicurezza – terreno scivoloso lasciato alla destra e ai populisti – creando le condizioni per sconfiggere il terrorismo jihadista con un movimento di popolo e non con la limitazione delle libertà personali. Gestire i problemi legati alle migrazioni con una politica di solidarietà (Italia, Grecia e Svezia non possono essere lasciate sole, le prime nell’emergenza la seconda nell’accoglienza), con strumenti destinati a permettere ai rifugiati di integrarsi. Che non significa né omologarsi alle realtà del Paese d’accoglienza rifiutando la cultura d’origine – come molte delle prime generazioni d’immigrati hanno fatto – né pretendere che sia la cultura del Paese d’accoglienza ad adattarsi ai nuovi cittadini.

La sfida successiva, non meno importante, anzi, strettamente legata alla prima, è di natura economica e sociale. Occorre proporre e gestire una transizione verso un’economia di innovazione ed eccellenza, che significa investire in cultura ed educazione (l’esatto contrario di quanto fatto da svariati governi socialisti negli ultimi anni), rinnovando i sistemi sociali verso una crescita sostenibile.

Incoraggiare la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini nelle decisioni che li riguardano è la terza sfida. Un ritorno a una corretta democrazia che sia al contempo rappresentativa e partecipativa, svincolandosi dalle pseudo partecipazioni 2.0 – come le esperienze di Kukiz’15 in Polonia o altre realtà movimentiste in Europa – ritrovando un contatto diretto con le forze sociali.

Il quarto compito di una possibile rifondazione socialista non è certo più facile degli altri: occorre salvare e reindirizzare l’Unione Europea, ritornando a quelle aperture che hanno caratterizzato l’ultima presidenza socialista della Commissione – quella di Jacques Delors – con una strategia differenziata, magari non un’Europa a più velocità, ma un’Unione Europea a “cerchi concentrici”, nella quale la trasformazione sociale, la fiscalità, i diritti – prima ancora dei doveri – non trovino più soluzioni puramente nazionali, che hanno ampiamente dimostrato essere dannose e controproducenti.

Last but not least, l’ultima sfida, quella “sociale”. La sinistra dev’essere portatrice di un progetto di civiltà, una “società del buon vivere”, dove la scuola, la formazione, la cultura, una nuova nozione di rapporto lavoro/tempo libero permettano ad ogni individuo di realizzare il proprio potenziale.

Le cinque sfide identificate da Weber richiedono risposte diverse, possibilmente svincolate da quelle che sembrano essere le attuali categorie politiche dell’asse di sinistra/destra, che vanno dalla risposta reazionaria dell’estrema destra xenofoba e nazionalista a quella thatcheriana della destra conservatrice e liberale, da quella socialdemocratica della “sinistra di governo” alla risposta massimalista della sinistra estrema.

La quarta rifondazione si prospetta come un lungo e non facile confronto tra questi attori, in cui il socialismo e la socialdemocrazia, ma soprattutto i partiti e i movimenti che ad essi s’ispirano, dovranno da una parte far tesoro dell’incredibile capacità d’adattamento che la sinistra ha storicamente dimostrato e dall’altra capire come adattarsi alle nuove condizioni storiche della sua azione, pur restando fedeli ai valori ed agli obiettivi principali.

Spetta alla nuova generazione di attivisti farsi carico delle sfide, sapendo di poter contare – come la storia della sinistra e della Resistenza hanno dimostrato – sull’esperienza di chi ha magari perso alcune battaglie, ma ha tenuto vivo il Principio.

(Alcuni passi dell’articolo sono ispirati al documento: “La crise de la social-démocratie européenne” di Céline Rouden, Marie Verdier, Antoine Jacob, Jean-Baptiste François, Valérie Demon, Agnès Rotivel)

Filippo Giuffrida, giornalista, Presidente ANPI Belgio, Vicepresidente della FIR in rappresentanza dell’ANPI

Pubblicato giovedì 15 Giugno 2017

Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/camminare-domandando-affanno/