Da Patria Indipendente del 31 gennaio 2009 – Sono migliaia i carabinieri che hanno combattuto nelle file della Resistenza o sono morti nei campi di prigionia, dopo aver rifiutato l’adesione alla repubblica di Mussolini. Di loro si è sempre parlato troppo poco, anche se si trovano carabinieri in tutte le grandi formazioni partigiane in Italia e all’estero. Come non si ricordano mai abbastanza i carabinieri che presero parte alle Quattro giornate di Napoli o i giovani “allievi” che a Porta San Paolo, a Roma, con i soldati e la popolazione, opposero una eroica resistenza armata all’invasione nazista della Capitale. E come non ricordare Salvo D’Acquisto, gli eroici carabinieri di Fiesole (Firenze) massacrati dai fascisti e dai nazisti, o gli ufficiali e militari uccisi alle Ardeatine? C’è un episodio poco noto, ma dolorosissimo, che si svolse a Roma, durante l’occupazione nazista: la deportazione di oltre duemila carabinieri poi trasferiti nei lager e sottoposti, come al solito, ad ogni tipo di tortura, alla fame, al freddo per poi finire nelle camere a gas. La studiosa e storica Anna Maria Casavola ha condotto una straordinaria inchiesta su quella deportazione dei carabinieri e ne ha ricavato un bel libro dal titolo: 7 ottobre 1943 – La deportazione dei carabinieri romani nei lager nazisti (Edizioni Studium, Roma).

Abbiamo ripreso dal volume, autorizzati gentilmente da Anna Maria Casavola, che ringraziamo, il racconto del viaggio dei carabinieri verso la prigionia e alcune terribili testimonianze.

Secondo i dati dell’Ufficio Storico dell’Arma rilevati dalla memoria difensiva del gen. Delfini, sarebbero stati deportati da Roma ventotto ufficiali, trecentoquarantadue sottufficiali, cinquecentosessantuno carabinieri e seicentocinquanta allievi, in tutto millecinquecento uomini. Il gen. Caruso parla invece di duemila deportati, cioè un quinto del totale dei militari dell’Arma presenti a Roma. Di contro, le fonti tedesche, e cioè il Bundesarchiv e il Militärarchiv di Friburgo e i fondi della Wehrmacht, indicano per quella operazione duemila e cinquecento prigionieri. Ad operare l’arresto sarebbero stati i militari della 2 Fallschirmjäger Division impiegati nella capitale in operazioni di polizia.

Ricordiamo che per questa operazione il gen. Delfini aveva vincolato gli ufficiali al segreto e aveva raccomandato che nessuno si fosse allontanato dalle caserme, perché queste sarebbero state vigilate all’esterno da militari tedeschi, e aveva minacciato giustizia sommaria per gli ufficiali inadempienti, deportazione e confisca dei beni per le rispettive famiglie.

Dalle testimonianze risulta che il generale Delfini nel corso della giornata dell’8 ottobre si aggirasse alle stazioni di Roma Ostiense e Roma Trastevere, dove erano in partenza i treni carichi dei suoi uomini ormai prigionieri, per chiedere indirizzi, identificare, salutare. «Alle 13 venne alla stazione Ostiense il gen. Delfini. Egli che era perfettamente libero, prese nota dei nostri nomi ed indirizzi allo scopo – ci disse – di aiutare e proteggere le nostre famiglie».

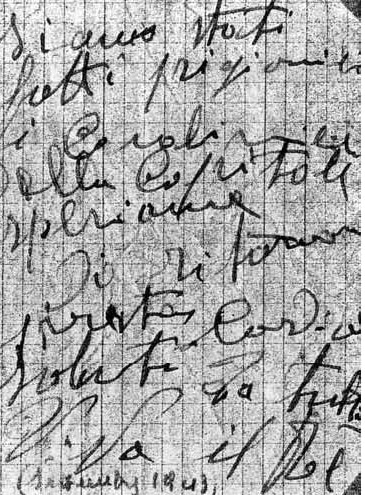

Un altro capitano, Francesco Terlizzi, anche lui catturato perché sollecitato per telefono e rilevato da un’automobile della Legione, ha lasciato scritti questi pensieri che gli affollarono la mente in quella terribile situazione. Ci piace immaginare che siano stati i pensieri di tutti quelli che restarono: «Che cosa avrei dovuto fare, fuggire? Quando lo pensai non sarebbe stato possibile. E poi ritenni che un soldato con oltre venticinque anni di servizio, figlio di soldato, avrebbe dovuto seguire la sorte dei suoi carabinieri e così feci. Vidi invece fuggire gli altri che mi guardai bene dal fermare e vidi altresì rimettere in libertà, in seguito ad ordine scritto del comando tedesco, ed in caserma ed allo scalo ferroviario Ostiense, diversi ufficiali superiori ed inferiori». Il cap. Francesco Terlizzi, al ritorno dalla prigionia, dopo otto mesi, scoprì, che, per la sua cattura, la mamma era morta di crepacuore.

Quanto ai pochi lasciati in libertà, i nominativi sono citati nella relazione ufficiale redatta in data 12 novembre 1945 del ten. col. Carlo Perinetti, comandante la Legione territoriale di Roma: «Intanto lo stesso giorno della cattura vennero liberati il comandante dello squadrone corazzieri con tutti i suoi uomini, i tenenti colonnelli Chirico e Del Rio – per intercessione del conterraneo Barracu, sottosegretario alla Presidenza –, il ten. col. Perretti, perché provvisto di licenza di convalescenza, il magg. Reni (si ignora per quale intercessione), il magg. Melia (per disposizione del mar.llo Graziani) ed il cap. Teseo (per intervento del Ministro Guardasigilli Trincali Casanova che lo assunse al suo servizio), il cap. Benedettini (si ritiene per intercessione del padre, direttore generale al Ministero della Guerra), il ten. Maglione (liberato ed accompagnato dai tedeschi in Vaticano presso lo zio S. Eminenza il cardinale Maglione, Segretario di Stato). Vennero pure lasciati in libertà la stessa sera del 7 ottobre il col. Mauceri con il magg. Denti, dopo un nuovo rapporto tenuto nella sede del Comando Generale dal generale Delfini ai comandanti di legione ed aiutanti maggiori con lo specioso incarico di fornire allo stesso Comando Generale dati relativi alla deportazione. I predetti ufficiali, rimasti inizialmente a Roma per assolvere tale incarico, si insediarono prima al Comando Generale e poi nella caserma di via del Mazzarino […]. Nessuno degli ufficiali e militari rimasti fu disturbato dal nemico occupante. Costoro restarono indisturbati a Roma per trasferirsi poi a Brescia, al seguito del governo repubblicano con laute prebende e cospicue indennità». Alcuni di questi nomi di ufficiali si ritrovano nelle relazioni del ten. col. Montuoro dal campo di concentramento di Gross Hesepe 3 giugno 1945, laddove questi riferisce di lettere indirizzate a degli ufficiali prigionieri da parte del gen. Mischi, del col. Benvenuti, del col. Tabellini, del ten. col. Chirico, contenenti delle pressioni per farli desistere dal loro “NO”. Costoro manifestavano la loro meraviglia per il fatto che i colleghi non avessero ancora chiesto di aderire alla RSI e così tornare in Italia per collaborare alla pretesa ricostruzione del paese. Certo la vicenda dei carabinieri romani si era risaputa nei Lager se il col. Montuoro, sempre nella sua relazione del 3 giugno 1945 al comandante generale, non può fare a meno di prospettare per primo la profonda indignazione per il comportamento di coloro che reggevano le sorti dell’Arma, allorché nell’ottobre del ’43 il personale di servizio nella capitale, con troppe larghe e significative esclusioni, specie nei gradi maggiori, fu deportato in Germania. Egli dice testualmente: «Sono certo di non aver riferito nulla di nuovo e di ignorato a V.E. […] ma questa certezza non credo mi dispensasse di prospettare a V.E. uno stato d’animo della cui unanimità e vivezza posso ben rendermi personalmente garante».

Un giudizio altrettanto netto esprime il cap. Angelo Fienga nella relazione in data 16 giugno.

1945: «Mentre il personale di truppa e gli ufficiali dei minori gradi furono del tutto degni delle nobilissime tradizioni dell’Arma, molti ufficiali di grado superiore e particolarmente da colonnello in su furono impari al loro compito e grado».

Per chiarire come si svolse in particolare l’episodio del disarmo e come lo vissero i carabinieri, ci aiuta una fonte preziosissima, il diario già citato dal mar.llo Sabatini, una storia individuale che diventa la Storia, scritta da un maresciallo maggiore, scrivano alla Legione Lazio, che ha annotato giornalmente, pedissequamente a volte, tutti gli avvenimenti personali e dell’Arma dall’8 settembre alla liberazione dai Lager e al ritorno in patria. Ciò che avvenne alla Legione Lazio si può presumibilmente pensare sia avvenuto alla Legione Roma, alla Legione Allievi, alle caserme Podgora, Pastrengo, S. Lorenzo in Lucina, Piazza del Popolo, dove la cattura degli ufficiali e carabinieri fu quasi totale, mentre nelle altre numerosissime caserme sparse i militari avvertiti riuscirono a mettersi in salvo.

«La sera del 6 ottobre – annota il mar.llo Sabatini – al rientro dai servizi, i militari ammogliati non furono lasciati in libertà per recarsi nelle loro abitazioni ma vennero trattenuti in caserma, sia perché durante il coprifuoco era pericoloso il transito per le strade, sia perché il giorno seguente avrebbero dovuto disimpegnare un gravoso servizio di linea sul tratto Roma-Firenze». Addirittura alcuni sottufficiali in licenza furono richiamati in servizio. Il mar.llo Sabatini, dopo aver passato la notte in camerata, alle 7,15 si reca nel suo ufficio, ma gli viene ordinato di scendere nel cortile per l’adunata di tutti i militari.

Il Sabatini si meraviglia perché, essendo scrivano, in passato non era mai intervenuto alle adunate. Tuttavia i carabinieri non sono stati adunati nel cortile ma nella mensa e lì il Sabatini apprende che si dovevano versare le armi per poi essere messi in libertà. Mentre avviene il versamento, militari tedeschi armati di armi automatiche entrano in caserma, ispezionano tutto, bloccano le porte di uscita e si intrattengono a parlare con il ten. col. Bentivoglio ed altri ufficiali. Questi blocca i militari che, avendo versato le armi, si riversavano verso l’uscita e dice che tutti devono rimanere per qualche ora a disposizione delle autorità tedesche. Il mar.llo Sabatini comincia a rendersi conto dell’inganno e con in mano una pistola inveisce contro tutti gli ufficiali presenti. E intanto fa raccomandazioni ai carabinieri che scarichino le armi prima di versarle onde impedire luttuosi incidenti. Così le armi vengono non solo scaricate ma sabotate con il togliere i caricatori alle pistole e gli otturatori ai moschetti. Al momento della protesta del Sabatini, a cui si erano uniti altri militari, il cap. Roberto Sottiletti interviene minacciando che ogni tentativo di rivolta sarebbe stato represso nel sangue. Certo il mar.llo Sabatini non poteva sapere che essi agivano così perché in stato di costrizione e sono del tutto comprensibili la sua rabbia e indignazione.

Il magg. De Gioannis presso la mensa, anche lui in atteggiamento minaccioso, svolge il duplice compito di mantenere i militari adunati in quel locale e di impedire eventuali evasioni dalla parte del cancello della caserma adibito ad uscita delle macchine. Ultimato il versamento delle armi, giungono in caserma alcuni autocarri e i tedeschi, armi in pugno, impongono a tutti di salirvi. Allora i militari, sentendosi in trappola, corrono verso le uscite ma queste sono ben vigilate da sentinelle armate tedesche. L’ingresso principale è vigilato dal magg. Bellonzi, in borghese, che avrebbe proibito l’allontanamento di chicchessia. Qualcuno più fortunato in abito civile riesce a calarsi da qualche finestra, ma al Sabatini non riesce nessun tentativo di evasione. Tuttavia, ha il tempo di provvedere alla distruzione delle tabelle degli indirizzi dei militari ammogliati e di telefonare alla cassiera del bar Pincio perché i militari di transito siano avvertiti di non presentarsi al corpo di guardia della caserma. A bloccare le uscite ci sono non solo i tedeschi, ma anche alcuni sottufficiali dei CC sono preposti a questo.

Quando si allenta un poco la tensione, sono autorizzati dal col. Bentivoglio a prendere dal magazzino-vestiario delle coperte e degli indumenti. Sabatini afferra un cappotto, poi sale in camerata per prendere una macchina da scrivere che vorrebbe far recapitare a sua madre. Sotto la macchina sono nascosti un pugnale e una pistola: un tedesco lo sorprende e con il mitra spianato lo disarma. È costretto a salire su un autocarro, mentre gli ufficiali Bentivoglio, Melia, Impellizzeri gli si avvicinano per salutarlo e per fargli coraggio mostrando il loro rammarico.

Alla Legione Allievi in via Legnano, dove sono portati tutti i militari catturati, ad eccezione di alcuni rilasciati per motivi rimasti sconosciuti, vengono chiusi nel maneggio coperto. In questo maneggio, non manca di annotare il mar.llo Sabatini, c’è un enorme formicolio di uomini vocianti e pigiati, vestiti delle più svariate combinazioni delle numerose tenute dei carabinieri e c’erano anche molti militari in abito civile. Verso mezzogiorno i marescialli sono chiamati fuori per consumare il rancio. Prima del rancio il cap. Carlo Teseo viene liberato, ha la comunicazione dalle SS in discreta lingua italiana. Meraviglia da parte di tutti e grida di “vigliacco” da parte di qualcuno. Consumato il pasto, i marescialli e gli altri sottufficiali vengono rinchiusi nei locali del cinema della legione; verso le 22,30 caricati su autocarri tedeschi, scortati da motociclisti, sono trasportati alla stazione ferroviaria di Roma Ostiense o Roma Trastevere, dove vengono fatti salire su vagoni merci in cui erano state stese tre balle di paglia.

Non tutti riescono a salire agevolmente e quelli che si trovano in difficoltà – la maggioranza dei marescialli perché in età avanzata – sono brutalmente spinti dai tedeschi di scorta che emettono urla incomprensibili. A carico avvenuto, gli sportelli vengono chiusi e sprangati all’esterno sotto la vigilanza delle sentinelle tedesche. Gli ufficiali subiscono lo stesso trattamento, chiusi nel circolo sottufficiali e dopo aver consumato la loro razione non diversa da quella dei sottufficiali, si accalcano insieme ai carabinieri e agli allievi e lavano, forse per la prima volta con le loro mani, la propria gavetta alla fontanella. Agli ufficiali vengono distribuiti uno zaino e un succinto corredo, poi seguono la sorte comune.

Otto giorni dopo, tolti di mezzo i carabinieri, i tedeschi avranno via libera sugli ebrei romani che saranno rastrellati in mille e più ed avviati ad Auschwitz il 18 ottobre dalla stazione Tiburtina. Successivamente ad arrestarli nelle loro case sarà la polizia fascista. La PAI sostituirà nel servizio i carabinieri. I carabinieri che si erano salvati dalla deportazione affluiranno nel FMCR (Fronte Militare Clandestino della Resistenza) dei CC fondato dal generale in pensione Filippo Caruso, insieme con il cap. Raffaele Aversa e in stretto collegamento con Giuseppe Cordero di Montezemolo, il capo militare riconosciuto della Resistenza romana.

Il lungo viaggio in vagoni piombati verso la Germania e la Polonia

Il treno resta fermo per diverse ore nella stazione deserta, solo i passi lenti e pesanti delle sentinelle lungo il convoglio rompono il lugubre silenzio. All’interno dei carri si soffocano i singhiozzi e le imprecazioni, la notte si prospetta senza pace, pigiati come sono l’uno contro l’altro senza neppure poter distendere i corpi in una posizione sopportabile. Sembra di vivere in un incubo. Tutti sentono la necessità dei bisogni corporali, ma nessuno può soddisfarli. Tutti pensano alle loro case e soffrono per lo strazio che i propri cari devono aver provato e provano per l’inspiegabile mancato ritorno in famiglia. Quando finalmente albeggia e la luce comincia a filtrare attraverso le fitte grate dei carri, si riconoscono i volti allucinati dei compagni e si incrociano discorsi, domande, risposte, propositi di vendetta e di evasione. Poi finalmente un ordine urlato e il treno comincia a muoversi. Inizia così quel viaggio verso l’ignoto che, a causa dei bombardamenti e dei transiti interrotti, durerà per giorni e diventerà ogni giorno di più un calvario per l’angustia dello spazio, l’aria inquinata, l’afa. Anche se si è in ottobre, i carri, lasciati per ore in lunga sosta sotto il sole e al caldo delle gallerie, diventano fornaci ardenti. «Nell’interno dei vagoni si soffrono pene infernali per l’ambiente ristretto ed inquinato dai respiri affannosi e dalla polvere della paglia tritata fino all’impalpabile. Ogni tanto le porte dei vagoni vengono aperte per dare sfogo ai nostri bisogni lungamente trattenuti tanto che qualcuno ha dovuto adoperare a mo’ di vaso la gavetta o qualche barattolo vuoto e addirittura le mutande per buttarle via quando finalmente si decidono ad aprire i portelloni». Ai prigionieri non resta che sfogare la propria impotenza in pittoresche litanie di imprecazioni in tutti i dialetti d’Italia all’indirizzo dei tedeschi e del primo responsabile che ha condotto il paese alla catastrofe. Il treno si ferma in varie stazioni in Italia, poi prende la via verso Genova perché il valico del Brennero è interrotto, e in Germania si arriverà dalla Francia. In occasione di un bombardamento a Lione, le sentinelle appongono filo di ferro spinato ai treni per impedire eventuali evasioni, poi si vanno a riparare. L’unico conforto per i militari è l’accoglienza calorosa che ricevono alle stazioni di transito in Italia (Roma Tiburtina, Chiusi, Firenze, Bologna, Modena, Voghera, Ventimiglia); la gente guarda stupita quei treni colmi di carabinieri imprigionati e fa a gara per porgere loro acqua, frutta, pane, dolci e a mettersi a disposizione per recapitare messaggi. La naturale simpatia per i carabinieri è accresciuta dal vederli vittime in mano ai tedeschi. Un militare, il vice brigadiere Lorenzo Bova, che tenta la fuga prima del confine, è subito riacciuffato e viene fatto passare legato nei carri con minaccia di immediata fucilazione. Il 15 ottobre alle ore 15,10 il treno su cui è il Sabatini, il nostro cronista, arriva a Moosburg nella Bassa Baviera: i carabinieri sono sospinti come un branco di pecore dentro l’ovile, il campo è recintato da doppio filo spinato, vengono ammassati in due fetide baracche senza pavimentazione, senza luce, con trucioli sporchi ed umidi. «Per scaldarci un po’ ci stringiamo gli uni contro gli altri, ma il ripiego è vano… c’è chi bestemmia, chi prega e chi impreca».

Oltre a quello del mar.llo Sabatini, partono altri treni dalle stazioni di Roma Ostiense e Roma Trastevere seguendo l’itinerario Roma-Bologna (dove evade il col. Sante Linfonzi), Pordenone (ove evade il ten. Romeo Rodriguez Pereira che poi sarà trucidato alle Fosse Ardeatine), Tarvisio (ove evade il maggiore Umberto Pompei). In particolare, la maggior parte delle evasioni si verifica nei pressi di Udine, quando si apprende che i convogli sono diretti in Germania. A Bologna gira voce che un certo numero di carabinieri romani abbia sostato a Caserme Rosse, una specie di caserma-Lager funzionante da subito per rinchiudervi militari e giovani rastrellati dai tedeschi, in essa vi sarebbero stati anche degli eccidi di carabinieri catturati a Roma, che stavano tenando la fuga. All’atto della mia ricerca io non ho però trovato dati confermativi, oltre la testimonianza di seconda mano del defunto cappellano di Caserme Rosse, don Giulio Salmi, che però svolse tale incarico soltanto dal febbraio 1944 e riferisce cose che gli sono state dette da altri prigionieri. Già la sera del 9 settembre Caserme Rosse rigurgitava di soldati di ogni arma, anche della marina, dell’aeronautica, catturati con estrema facilità dai tedeschi nel momento in cui scendevano dai treni. Durante la permanenza a Caserme Rosse il tentativo di fuga veniva punito con l’immediata fucilazione. Nel racconto di don Giulio sono ricordati molto nitidamente i carabinieri, cui non dimenticava mai di dedicare la Messa del giorno dei Morti. «Cominciarono ad arrivare dapprima i carabinieri, colpevoli d’aver prestato un solo giuramento». Nel diario del mar.llo Sabatini c’è comunque un indizio; egli dice che alla stazione di Diano Marina, il 10 ottobre, i ferrovieri erano preoccupati del fatto che non era ancora arrivato un treno di carabinieri partito da Roma Ostiense prima del loro convoglio.

Sull’importanza di Caserme Rosse come snodo o punto di raccolta dei rastrellati per le successive deportazioni verso la Germania insiste anche Lutz Klinkhammer (L’occupazione tedesca in Italia).

Ritorniamo ora al nostro cronista: il campo di concentramento di Moosburg appare l’indomani mattina in tutto il suo squallore. Ha al centro un’unica bocca d’acqua pompata a mano, mezz’ora al mattino e altrettanto tempo nel pomeriggio e la sera. Ciò deve bastare ai bisogni di un migliaio di uomini, i gabinetti consistono in un profondo solco scavato al centro del campo che emana un lezzo nauseabondo che si avverte sempre, anche durante la consumazione del pasto, altrettanto nauseabondo. Agli italiani nuovi arrivati viene distribuita una piastrina metallica con la scritta Stalag VII/A e recante un numero progressivo superiore a 121.000. La spersonalizzazione è compiuta, il nome è sparito, sostituito da un numero che è quello con cui saranno chiamati in tedesco negli interminabili appelli. La maggior parte di loro che, per la repentina e inimmaginabile cattura, sono sprovvisti di gavetta e di qualsiasi recipiente per ricevere cibo, si danno attorno per procurarsene uno e riescono a scavare negli immondezzai dei barattoli rugginosi con i quali confezionano una specie di tazza adattandovi a mo’ di manico un filo di alluminio.

Poi ad uno ad uno vengono perquisiti, derubati di eventuali oggetti preziosi, alleggeriti del denaro posseduto in cambio di una ricevuta con su scritta una cifra inferiore a quella versata. Cominciano i maltrattamenti: un sottufficiale del gruppo di Sabatini che non ha capito un ordine in tedesco e si è voltato a sinistra invece che a destra viene colpito a calci nei fianchi. Di notte i riflettori piazzati sulle torrette di guardia squarciano la densa nebbia a guisa di sciabolate, nella baracca dove sono alloggiati, un brigadiere intona il rosario a cui molti rispondono e quelli che avevano imprecato fino a pochi momenti prima, stretti tra i disagi e le incognite del futuro, ora pregano.

In Germania feroce razzismo contro gli italiani

Se il racconto del mar.llo Sabatini ci ha fatto rivivere il viaggio dei carabinieri e dei sottufficiali, a proposito del viaggio degli ufficiali, il col. Mauceri, nella memoria da lui presentata alla Commissione per il comportamento degli ufficiali generali e colonnelli all’atto dell’armistizio, dice: «Alla stazione Ostiense dove si era recato insieme con il gen. Delfini nessun’atmosfera di deportazione c’era, tanto che gli ufficiali dei CC vengono fatti salire in vettura di 2a classe e non su carri bestiame come avveniva per i prigionieri. Non era affatto vero che si partisse per ignota destinazione in quanto tutti sapevano di dover andare nell’Italia del Nord, a Fidenza».

Ma ciò è in contraddizione con quanto dichiara il cap. Salvatore Tenuta in una memoria del 30 settembre 1945 trascritta negli appunti del gen. Filippo Caruso: «A sera fummo caricati in treno ed agganciati ai carri bestiame che già racchiudevano gli ufficiali della Divisione Piave, e, fra raffiche di mitra, partimmo. Durante una fermata dalla stazione di Portonaccio poté fuggire il maggiore Pompei che disponeva di un abito civile. Durante il viaggio, profittando di favorevoli circostanze fuggirono anche altri, tra i quali il ten. col. Linfonzi e Fragola. Da quel momento la sorveglianza tedesca divenne feroce e ci fu impedito anche di muoverci dal nostro posto e di ricevere soccorsi dalle Dame della Croce Rossa che alle stazioni tentavano di offrirci pane e frutta. A Tarvisio fummo caricati su carri bestiame e non ci fu più dato da mangiare né permesso più di scendere dal vagone per attendere alle nostre necessità. Si tremava dal freddo e dalla fame, fu negata anche l’acqua da bere ed il soccorso agli ammalati che, specie per gli ufficiali della Piave, erano numerosi. Il viaggio durò due giorni, fu terribile e si concluse al campo di Verten (Meppen) dove arrivammo sfiniti e distrutti per essere stati chiusi in quaranta in un carro bestiame. Dopo un’accurata perquisizione il nostro bagaglio fu ridotto a quanto poteva entrare in qualche valigetta o sacco alpino. Gli ufficiali tedeschi gareggiavano con i soldati nel depredarci e dividersi con i soldati la roba a noi tolta. Il cap. Ciriminnà si ebbe in quella circostanza una scudisciata da un maresciallo tedesco. A Meppen cominciò la terribile odissea dei più crudeli maltrattamenti fisici e morali che indussero molti di noi più tardi ad aderire, ad accettare cioè il lavoro offerto dai tedeschi (gli ufficiali non devono essere obbligati al lavoro in prigionia) pur di sottrarsi alla morte per fame e ad una vita infelicissima».

Come si può notare dai due racconti riportati, i trattamenti furono gli stessi per gli ufficiali e i militari semplici, anche se poi, per esigenze logistiche e di organizzazione del lavoro, gli ufficiali erano separati dai sottufficiali e dalla truppa. Infatti, la massa degli ufficiali che prevedibilmente non sarebbero stati impiegati per il lavoro – la Convenzione di Ginevra del 1929 vietava che gli ufficiali fossero costretti al lavoro – veniva smistata verso la Polonia: Deblin, Irena, Czestokowa, Beniaminovo, Schokken, mentre la massa dei sottufficiali e della truppa veniva inviata in territorio tedesco nei campi vicini ai centri industriali. I Lager normali per i militari erano chiamati Stalag e Offlag, mentre i Verninchtungslager, cioè i famigerati KZ, erano campi di sterminio sotto la giurisdizione delle SS. Tuttavia, la distinzione non era così netta, perché spesso per punizione anche i militari non collaborazionisti venivano rinchiusi nei KZ. Gli ufficiali superiori, generali e ammiragli, furono ristretti tutti insieme a Schokken in Polonia.

I carabinieri romani, una volta giunti a destinazione, si mescolano agli altri internati e le loro esperienze saranno più o meno le stesse di tutti i prigionieri. Perciò per raccontarle mi servirò anche di testimonianze di militari appartenenti ad altre armi, pur mantenendo come filo conduttore il diario del mar.llo Sabatini […].

Nei campi essi troveranno i loro commilitoni fatti prigionieri sugli altri fronti di guerra, dalla Russia alla Grecia, alla Jugoslavia e alle isole dell’Egeo. Tutti indistintamente si troveranno esposti ad un odio profondo da parte del popolo, istigato dalla propaganda di Goebbels che reclamava per gli italiani misure diverse da quelle degli altri prigionieri di guerra, perché la Convenzione di Ginevra regolamentava il trattamento dei prigionieri di guerra, non dei “traditori”. La sera stessa dell’8 settembre Kesselring aveva detto: «Il governo italiano ha commesso il più infame dei tradimenti. Le truppe italiane dovranno essere invitate a proseguire la lotta al nostro fianco altrimenti […] non vi è clemenza per i traditori».

Per questo motivo nei giorni seguenti venne attribuita dallo stesso Hitler ai militari italiani, catturati dopo l’8 settembre, illegittimamente, la qualifica di internati, per farne dei prigionieri senza status, senza tutela, privi di una nazione protettrice e senza l’assistenza della Croce Rossa Internazionale, totalmente alla mercé della potenza detentrice.

In un documento datato 29 aprile 1944, trovato dallo storico ex internato Vittorio E. Giuntella a Varsavia, nell’archivio della Commissione per i crimini di guerra, si può rilevare la differenza di trattamento riservata agli internati e quella disposta per i militari, pure italiani, fatti prigionieri successivamente nella battaglia di Cassino. A questi non è negato lo status di prigionieri e il loro trattamento – è detto – deve essere uguale a quello dei prigionieri di guerra occidentali, tanto che è disposto che siano separati dagli internati.

Insomma, solo questi sono offerti come oggetto di sfogo della vendetta tedesca, perché avendo rifiutato l’invito di collaborare, considerati non soldati ma banditi, ribelli, che avevano osato contrapporsi a loro, avevano osato sfidarli. Essi perciò venivano ricoperti di insulti: “traditori, porci, carogne, bastardi”, questi gli epiteti abituali. Una conferma è nel racconto già citato del cap. Tenuta: «Ricordo ancora che durante la marcia dalla stazione di Meppen al campo la popolazione civile tedesca ci sputava addosso mentre i ragazzini lanciavano sassi». Anche l’allora brigadiere Renzo Sassi, nella sua memoria, ricorda di essere stato accolto da insulti e sputi persino da altri prigionieri del Lager di Moosburg. «Peuh! Vi sta bene, traditori!».

dai nazisti

Ciò è confermato anche dalla testimonianza di un deportato politico, lo scrittore Giovanni Melodia, rinchiuso a Dachau, dove incontrò molti militari italiani. Egli così racconta: «Attraversando un immenso piazzale del campo di Dachau, incrociammo un gruppo di uomini, coperti di grotteschi indumenti da corte dei miracoli, imbrattati con strisce di vernice rossa. Rallentando il nostro passaggio ci guardano. Qualcuno grida verso di noi: Französischen? Jugoslaven? No – risponde di mezzo a noi una voce – Italia – Italiani.

Allora succede una cosa stupefacente. Gli straccioni si fermano come colpiti da una scarica elettrica, si piegano, raccolgono manciate di fango, si avventano contro di noi. Italiener? Banditen! Faschisten! Badoglio! Ci gettano addosso il fango, sputano nella nostra direzione: Banditen!, Banditen!

Torme di accattoni sono sbucate, subito dopo la prima, da ogni parte, a piccoli drappelli o a plotoni inquadrati. E quelli che ci passano vicini ci additano, alzano i pugni: Italiener, Banditen!

Ma perché? Che cosa abbiamo fatto? Due file davanti a me un uomo anziano che procedeva a stento con le braccia appoggiate alle spalle di due compagni, ha lasciato l’appoggio, scivola a terra singhiozzando».

Ma poiché la Germania voleva trasformare i militari italiani in braccia da lavoro per la macchina della guerra, e sostituirli ai tedeschi nel lavoro dei campi e dell’industria, così da guadagnare uomini per il fronte, e poiché questi episodi ripetuti di insulti eccitavano invece lo spirito di ribellione degli italiani, spingendoli al sabotaggio, il comando tedesco elaborò una circolare al fine di evitare gli insulti e migliorare la loro volontà di lavoro. In tale circolare si dice testualmente: «Il soldato italiano che è stato internato non deve essere chiamato responsabile di tradimento, il popolo italiano nella sua totalità non può essere umiliato ed offeso nel suo onore», e nel contempo si cercava di adescare con promesse e con un’informazione di parte quelli che fossero ancora sensibili agli ideali nazifascisti. Naturalmente tale trattamento era da riservarsi a quei militari che avevano consegnato le armi, non a quelli, ribelli, che avevano resistito.

Lo storico tedesco G. Schreiber rimarca però che, nonostante questa circolare, i maltrattamenti non diminuiscono per gli italiani. Solo le donne fra la popolazione civile spesso simpatizzavano con i prigionieri italiani. Dal diario del mar.llo Sabatini sappiamo che era severamente proibito dal regolamento avvicinarsi alle donne e ragazze tedesche in base all’art. 81 del Codice Militare del 1940: una disobbedienza del genere poteva essere punita con la prigione fino a 10 anni e in casi gravi con l’ergastolo o addirittura con la pena di morte!

Tuttavia, l’8 giugno 1944 egli annota: «Una ragazza si è avvicinata al cancello del campo di Rosenheim ed ha consegnato ad uno dei prigionieri che vi sostava alcune marche per il prelevamento del pane ed il denaro necessario per acquistarlo. Non è vero che tutti i tedeschi siano di animo cattivo!». Successivamente, nonostante i ri schi cui si espongono, sappiamo che si intensificano le relazioni tra le donne tedesche e gli italiani, che da loro ricevono viveri, dolciumi, sigarette; e il 22 aprile 1945 il maresciallo annota: «Le donne tedesche hanno già mostrato il loro rammarico per l’imminente fine della guerra e la conseguente nostra partenza per l’Italia».

Ma più che le donne tedesche sono le polacche a sfidare pericoli per gli internati italiani. Ecco un ricordo pieno di gratitudine di un internato a Leopoli: «L’11 gennaio 1944 in una marcia di spostamento, passando per la città, tutti i polacchi fecero a gara per offrirci pane burro marmellata e salami. I tedeschi per impedire ciò e intimorire la gente, tiravano calci, schiaffi e sparavano all’impazzata. Ma le donne polacche, forse madri o sorelle di tanti giovani torturati, sfidavano ogni pericolo. Ho ancora presente una donna vestita di nero, di circa sessanta anni, mentre ci offriva del burro, fu violentemente sbattuta da un soldato contro il muro di una casa. Non potei fare nulla per soccorrerla perché anch’io fui spinto avanti con i miei compagni di sventura».

Sulle tracce dei reduci: le carte parlano

Che i maltrattamenti abbiano accompagnato la vita nel Lager lo conferma la relazione ufficiale del magg. Beniamino Andreatta, inviata nell’agosto del 1945, al ritorno dai campi, al Presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, nella quale così rappresenta la condizione degli internati: «Colpiti dal calcio del moschetto, malmenati, morsicati dai cani lupo aizzati dai guardiani, tutti sistematicamente ed indistintamente assoggettati a pesanti coercizioni, ai più umilianti e pesanti lavori, a faticosi viaggi di trasferimento da campo a campo in vagoni bestiame, chiusi per giorni e giorni, senza uso di latrine, sottoposti a periodiche perquisizioni, ad estenuanti appelli all’aperto con qualsiasi condizione di tempo senza facoltà di esonero neppure per gli ammalati». Ma spesso non si trattava solo di maltrattamenti.

Il col. Francesco Porciani rievoca un episodio terribile avvenuto nel campo di Norimberga. Il colonnello dei Bersaglieri Attilio Riva, essendo malato e costretto ad uscire dalla baracca di notte per recarsi alla vicina ritirata (di notte era proibito uscire e per i bisogni si doveva usare un mastello), fu appostato, al rientro in baracca, da una sentinella che lo colpì all’addome con un colpo di fucile. Si oppose anche a che un ufficiale medico italiano lo soccorresse in attesa dell’arrivo della ronda, così senza cure il colonnello poco dopo moriva.

Episodi come questo, purtroppo, non sono delle eccezioni.

Nel campo di Meppen il 24 ottobre 1943 un ufficiale italiano, il colonnello di artiglieria Eugenio Paladini, giunto la sera da Tirana insieme con gli ufficiali del gruppo Armate dei Balcani, nella notte si uccide, non potendo sopportare le vessazioni inflittegli da un soldato tedesco, considerate lesive della sua dignità di uomo. Lo testimonia nel suo libro di memorie il cappellano Guido Visendaz, che consegnerà anche il doloroso testamento del colonnello alla famiglia a Roma.

Le dichiarazioni dei carabinieri reduci, rilasciate subito dopo il rientro, sono un materiale altrettanto eloquente e un’ulteriore conferma di quanto abbiamo raccontato. Inoltre, dal punto di vista dell’aderenza ai fatti, sono da considerarsi certamente attendibili in quanto prive di quell’elaborazione e alterazione che, con il passare del tempo, stratificandosi, la memoria compie nella mente di ognuno. Altro particolare importante: esse sono state rilasciate su richiesta, in base ad una esplicita circolare del Comando Generale per acquisire informazioni sulle condizioni di detenzione nei Lager.

Al Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri ho trovato un fascicolo sotto la dicitura “Atrocità subite o presenziate dai militari dell’Arma”, contenente dichiarazioni di reduci, deportati nel 1943 o nel 1944, che avevano ripreso servizio nel territorio della Legione di Bologna.

Eccone qualcuna. Il mar.llo d’alloggio Giuseppe Alberti racconta che nel campo di Saarbruchen, essendo stato sorpreso a bollire su di una stufa degli indumenti in cui c’erano degli insetti, fu obbligato dal capitano tedesco a tenere tra le mani il tubo rovente della stufa fino a bruciarsi le carni, mentre contemporaneamente era picchiato con una bacchetta nei fianchi e alle spalle. La dichiarazione è del 12 gennaio 1946.

Il vicebrigadiere Abramo Righetti riferisce di un soldato italiano preso a coltellate da un tedesco nel campo di Amburgo solo perché, coricandosi, si era fatto il segno della croce. La dichiarazione è del 18 novembre 1945.

Il vice brigadiere Cirillo Tonelli, per aver denunciato di essere stato costretto a lavorare in fabbricati pericolanti tanto da riportare la frattura di un piede e una lussazione al braccio destro, fu trasferito nel campo di disciplina n. 21 a 60 chilometri dalla città di Hannover. Qui, in seguito all’avanzata delle truppe americane, il comando tedesco diede ordine che i militari italiani che si trovavano ricoverati nell’infermeria, tra i quali diversi carabinieri, venissero impiccati nell’infermeria stessa perché le condizioni non permettevano loro di spostarsi al seguito dei tedeschi. Lungo il percorso dal campo alla città di Hannover quei militari italiani che, sfiniti per la stanchezza, si gettavano ai bordi della strada, venivano uccisi a colpi di pistola alla nuca. «Di detti militari – il vice brigadiere aggiunge – non sono in grado di fornire il loro nome perché appartenenti a campi diversi». La dichiarazione è del 15 gennaio 1946.

Il carabiniere Giuseppe Amore, deportato nella Bassa Slesia a Bunslan, in una marcia a piedi verso Rostenklin, nell’imminenza dell’arrivo dei sovietici, dichiara di aver visto prigionieri che, non riuscendo a camminare per deperimento organico generale, si sedevano ai margini della strada, ma subito si avvicinava ad essi uno della scorta, ordinandogli di alzarsi. Alla risposta negativa perché stremati nella forza, il tedesco si allontanava di 10 metri e gli sparava addosso freddandoli sul posto. Tra gli uccisi vi era un marinaio italiano a lui sconosciuto. La dichiarazione è del 21 gennaio 1945.

Il carabiniere Armando Stefanelli dichiara che durante il periodo di prigionia fu sottoposto a lavori forzati presso il campo di Dora, dove la Germania costruiva i missili V1 e V2, rimanendo rinchiuso in una galleria alla profondità di 100 metri per sette mesi consecutivi, uscendone solo quattro volte per la durata di due ore per volta per l’appello generale e per assistere all’impiccagione di prigionieri e internati politici. Il 5 aprile 1945 fu trasferito da Dora al Lager di Engel, viaggiò in vagone chiuso con più di novanta persone, per dieci giorni, senza pane né acqua; al termine del viaggio otto compagni che erano con lui morirono, non ricorda il nome dei morti, nel vagone accanto morì di fame l’appuntato dell’Arma Giuseppe Meughel di Padova. Nel gennaio 1944 a Dora morì il carabiniere Gorufi, anche lui per fame. La dichiarazione è del 30 novembre 1945. Su questa dichiarazione del carabiniere Stefanelli, il maggiore Ferruccio Chiesa, comandante della Legione Bologna, di suo pugno annota incredulo: «Nessun altro militare reduce dalla Germania ha rilasciato dichiarazione di tal genere». Evidentemente ha il sospetto che si tratti di una montatura. Questa la reazione che Primo Levi temeva avrebbe accompagnato i racconti dei sopravvissuti.

Notte e giorno sempre in quel luogo, senza vedere mai il sole, senza potersi lavare, un luogo dove l’ossigeno è insufficiente, l’umidità trasuda dalla volta e l’aria è resa irrespirabile dalla polvere della roccia che si sfalda e si sbriciola. I guardiani li pungolavano e li bastonavano continuamente, negando loro cibo a sufficienza. Sette alpini italiani, il 15 dicembre 1943, vennero fucilati uno alla volta perché avevano chiesto un secondo mestolo di brodaglia. Muoiono rifiutando la benda agli occhi. In quell’inferno i tentativi di fuga come gli atti di sabotaggio anche minimi venivano puniti con la morte. Le SS inventano un nuovo metodo per l’impiccagione in una delle gallerie, ai carrelli di una grande gru, due travi di ferro con 30 cappi ognuna. Così gli internati, tornando dal turno di lavoro, avevano la visione quasi ogni giorno dei corpi appesi. Gli italiani presenti a Dora furono circa 1.300.

Ancora il mar.llo d’alloggio Paolo Naldi racconta che il carabiniere Rinaldi da Mercato Saraceno, nello Stamlager XB presso la città di Amburgo, nei mesi di gennaio e febbraio 1944, avendo i piedi gonfi e non potendo calzare gli zoccoli, fu costretto a percorrere 3 chilometri nella neve e, maltrattato per diversi giorni, divenne seminfermo di mente e poi inviato nell’infermeria, da dove di lui non si seppe più nulla. Vorrebbe citare altri casi di maltrattamento, ma non ricorda più i nomi degli interessati. La dichiarazione è del 15 novembre 1945.

Il carabiniere Giovanni Tardivi dichiara che per aver rubato durante un allarme aereo delle patate in campagna fu punito con 20 colpi di nervo e con il calcio del moschetto in modo da non potersi muovere, poi fu obbligato a spogliarsi, era d’inverno, all’aperto.

Ora noi invece, con l’ampliarsi delle conoscenze sull’argomento, sappiamo che tutto ciò è vero e tutto coincide con questa testimonianza: il Lager Dora si trovava in Turingia vicino al massiccio dello Hartz, e qui gli internati, molti provenienti da Buchenwald, erano utilizzati per scavare una serie di gallerie nelle viscere della montagna di Hohnstein, che dovevano servire come rampa di lancio ai famosi missili V1 e V2, ideati da Warner Von Braun, il futuro scienziato spaziale. Si trattava di una mastodontica città sotterranea costruita in tempi record con turni di lavoro di dodici, quattordici ore. I lavoratori vivono e dormono lì, nelle gallerie trasversali a 800 metri dall’imbocco del tunnel mentre un tedesco gli gettava acqua ghiacciata addosso. Un altro commilitone di cui ignora il nome, per aver anche lui tentato di asportare alcune patate, fu costretto a far rotolare con la lingua una patata per circa 100 metri, dopo questo, fu bastonato e obbligato ad eseguire esercizi ginnici tenendo nelle mani 10 mattoni del peso complessivo di circa 12 chilogrammi. La dichiarazione presenta una data illeggibile.

Il brigadiere Domenico Bortolotti parla invece di atrocità subite da deportati politici cui ha assistito nel campo di Amburgo: «Quando costoro erano ammalati venivano rinchiusi in una stanza per quattro giorni consecutivi; quando ritornavano ad aprire li trovavano già cadaveri ed allora, su un autocarro, li trasportavano ai forni crematori, ove saranno andate a finire parecchie centinaia di ragazze ebree che, pochi giorni prima della capitolazione della Germania, lavoravano nel cantiere ove ero io e che, quando fui liberato, di loro non esisteva alcuna traccia». Per quanto riguarda la persecuzione da lui subita personalmente, egli ricorda che per il suo rifiuto ad aderire alla RSI gli furono strappate le mostrine e le decorazioni, e fu mandato a lavorare alle paludi, piantato nel fango e in venti centimetri d’acqua tutto il giorno. La dichiarazione è del 14 gennaio 1946.

All’archivio dell’Ufficio Storico dell’Arma non ho trovato dichiarazioni in originale, ma solo un elenco di militari rimpatriati, che avevano ripreso servizio nel territorio della legione di Roma, corredato da alcune notizie sulla cattura e sui luoghi e sui modi della detenzione.

Su 227 nominativi di militari dell’Arma rimpatriati, 99 risultano catturati a Roma il 7 ottobre 1943, altri 59 catturati alla spicciolata sempre a Roma, ma a ridosso dell’armistizio. Le dichiarazioni dei militari, su cui l’ufficio ha lavorato per ricavarne uno specchio riassuntivo di dati, sono state rilasciate al rientro dalla prigionia. Il quadro di insieme che ne scaturisce è quanto mai fosco, perché solo una minima parte non lamenta di aver subito maltrattamenti e bastonature. Per chi avesse pensato per i militari un trattamento al riparo delle convenzioni internazionali, non ha che da sfogliare queste carte, da cui emerge una specie d’inferno dantesco, in cui i prigionieri sono i dannati, messi ai lavori forzati e sempre sotto la sferza o le nerbate di sorveglianti o meglio di aguzzini, che possono essere militari o civili. I lavori sono pesanti ed estenuanti nelle industrie belliche, negli altiforni, nelle miniere, e consistono nel rimuovere macerie, nel pulire pozzi neri, oppure all’aperto per opere da manovale, in tutte le stagioni, senza mai fermarsi, anche se si ha la febbre, se le gambe vacillano, se si sta crollando per la stanchezza o per la fame. Questa è l’ordinaria amministrazione, poi ci sono gli episodi di crudeltà e di sadismo. I fatti persecutori si accentuano per la resistenza dei prigionieri italiani, nei primi mesi, a passare dalla parte della RSI e poi, dopo l’accordo Hitler-Mussolini del 20 luglio 1944, ad accettare la riduzione a lavoratore civile al servizio del Reich.

Ecco un campionario di questi fatti: l’appuntato Pietro Glauci riferisce che durante i bombardamenti era vietato ai prigionieri di ripararsi nei rifugi e che una volta, per schivare il pericolo, essendosi riparato in una cunetta, una SS voleva fucilarlo.

Il vicebrigadiere Lorenzo Salvemme riferisce di aver visto nel suo campo fucilare un prigioniero italiano colpevole di aver raccolto da terra alcune patate per sfamarsi.

Il brigadiere Angelo Colavito, per aver reagito ai maltrattamenti inflittigli, fu internato a Dachau, costretto a lavorare con dieci grammi di pane al giorno e una zuppa di carote fetide.

Il carabiniere Antonio Lucarini ricevette una baionettata per aver proferito parola con il compagno di lavoro. Il carabiniere Emilio Marini riferisce di aver visto morire sul lavoro il carabiniere Tiberi originario di Pescara e altri cinque militari. Il brigadiere Pasquale Mattarella, considerato sobillatore perché faceva propaganda anticollaborazionista, fu condannato a scontare due mesi nel campo di sterminio di Libenau. Il carabiniere Francesco Palomba riferisce di aver assistito alla morte di due militari: quella del brigadiere Francesco Di Giuseppe, infilzato con una baionetta perché non ritenuto idoneo al trasporto di un quintale di patate, e quella del carabiniere Francesco Reale, spogliato nudo sulla neve e graffiato con una spazzola di ferro. Morirà tre giorni dopo in ospedale.

Il brigadiere Ferdinando Girardi riferisce di atrocità commesse nel suo campo 3D a Berlino: ha visto morire il mar.llo magg. Ruggero Russo per bastonature, il mar.llo Luigi Santoro per fame (aveva mangiato dell’erba cruda), il mar.llo magg. Lancella per fame e disinteressamento dei medici e due militari, di cui non ricorda il nome, per fame.

Il vicebrigadiere Giuseppe Zulin, messo ai lavori forzati presso una fabbrica di locomotive, veniva privato del cibo dai sorveglianti che gli dicevano: «Tu, italiano, morire lentamente».

Come si può rilevare da questi documenti, inediti fino a questo momento, il dato che emerge è che è stato assai difficile, a posteriori, ricostruire il numero e le identità dei morti, dei torturati, dei dispersi, di cui non si conoscono neppure i nomi e di cui si è perduta ogni traccia.

Ciò che resta incontestabile è che ci troviamo di fronte ad un imbarbarimento senza pari e ad un’anonima, smisurata, sconosciuta sofferenza. Scrive l’ex internato Paride Piasenti: «Credevamo di conoscere appieno quell’abisso di dolore, di ingiustizia, di assurdo che è la guerra, ma la nostra non era che una pallida esperienza… e là la guerra ci è parsa nella sua essenza spaventosa e antiumana. Abbiamo visto disprezzate, calpestate fin le barriere ultime che dividono e distinguono l’uomo dal bruto, anzi gli uomini scendere al di sotto del livello della bestia, nel furore della distruzione, nella frenesia del terrore».

Insomma, là è accaduto ciò che non possiamo immaginare sia accaduto.

Nota

Lo status di internato era peggiorativo rispetto a quello di prigioniero di guerra, perché privo della tutela di norme riconosciute di diritto internazionale. Infatti la Convenzione di Ginevra del ‘29, pur ammettendo la possibilità per i belligeranti di utilizzare come lavoratori i militari di truppa e i sottufficiali, validi (art. 27), disponeva che non fossero impiegati nella fabbricazione di armi e materiale bellico (art. 31) né obbligati a svolgere lavori per i quali non fossero fisicamente idonei (art. 29). Inoltre la durata del lavoro giornaliero per i prigionieri di guerra – compreso il percorso di andata e ritorno – non doveva essere eccessiva e in alcun caso superare quella ammessa per i lavoratori civili della zona, impiegati nello stesso lavoro (art. 30). Tutte norme largamente disattese nella situazione degli internati italiani, i quali, tuttavia, nel 2001, hanno avuto la sorpresa di vedersi negare dalle autorità tedesche il riconoscimento di internati. Tale mancato riconoscimento ha escluso la loro categoria dal beneficio dell’indennizzo previsto dalla fondazione tedesca “Memoria, Responsabilità, Futuro” per il lavoro coatto prestato a favore della Germania nel corso della Seconda guerra mondiale. In base ad acrobatiche argomentazioni giuridiche, gli IMI sono stati considerati di fatto dei prigionieri di guerra “un po’ maltrattati”.

(Cfr. C. SOMMARUGA, Germania: il danno… e la beffa, in Rassegna della A.N.R.P. n. 8/9, Agosto-Settembre 2001).

Pubblicato giovedì 21 Giugno 2018

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/trasferiti-dai-nazisti-nei-campi-di-prigionia/