Il 17 luglio 1936, le truppe spagnole di stanza in Marocco si sollevano contro il governo del Frente popular, la coalizione di partiti di sinistra che, seppure di pochi voti, aveva vinto le elezioni politiche nel febbraio di quello stesso anno. È il pronunciamiento dei generali Emiliano Mola e Francisco Franco.

Con l’aiuto dell’aviazione tedesca e italiana, i golpisti riescono a trasferire i loro reparti sul continente europeo, dando il via a un lungo e sanguinoso conflitto che si protrarrà sino al 1° aprile 1939 e che con circa mezzo milione di morti si configurerà come il preludio della Seconda guerra mondiale, assurgendo a emblema di un’epoca – in bilico tra rivoluzione e reazione – caratterizzata dallo scontro tra differenti modelli di organizzazione politico-sociale In quella turbinosa fase storica si fronteggiarono non solo due Spagne ma due Europe, sulla base di prospettive e modi diversi, antitetici, di guardare al presente e al futuro.

Era fragile la democrazia spagnola.

Dopo un decennio di dittatura militare nel 1931 è proclamata la Repubblica ma la crisi economica che sta colpendo su scala mondiale il sistema capitalistico ha scosso pure il Paese iberico, con l’aumento a vista d’occhio di sbandati e disoccupati, mentre si incattiviva il confronto politico. Riunita nel Ceda e appoggiata dalla Chiesa e dall’esercito, la destra era tornata al potere con l’appuntamento elettorale del novembre 1933, provvedendo immediatamente a vanificare gran parte delle riforme proposte dal precedente governo Azaña.

Nell’ottobre 1934, l’insurrezione dei minatori nelle Asturie era stata stroncata tra innumerevoli atrocità dai soldati comandati dai generali Franco e Goded: 3.000 i morti. In un quadro così teso, all’inizio del 1936 è arrivata la vittoria elettorale dello schieramento delle sinistre – ne fanno parte per la prima volta anche comunisti e anarchici – che ha proiettato il socialista Francisco Largo Caballero (1869-1945) alla guida della Spagna. Ma l’estrema destra, tra cui spicca il gruppo della Falange, ha reagito scatenando un’ondata di violenze alla quale rispondono le formazioni armate delle sinistre con attentati contro personalità di primo piano del fronte avversario.

È questo il retroterra dal quale scaturisce il tentativo di colpo di Stato del luglio 1936 che vede Francisco Franco (1892-1975) imporsi ben presto come leader delle forze nazionaliste, spietato tutore dei corposi interessi e privilegi dei ceti dominanti, i principali responsabili della condizione di grave arretratezza in cui versano la società e in particolare le masse subalterne spagnole. Con un programma che mescola gli ingredienti tradizionali della reazione spagnola, Franco si ripromette di procedere a una sorta di “reconquista”, mirante alla liquidazione di quanti sono a favore del marxismo, del liberalismo, del laicismo, facendo sue le opzioni dei grandi proprietari terrieri e dell’alto clero per una soluzione eversiva e autoritaria, basata sul ripudio delle regole e della prassi della democrazia rappresentativa. Il Generalissimo si erge a inflessibile protettore della proprietà privata e della religione dalle minacce dei “sovversivi”, non preoccupandosi di condurre in nome di Cristo una singolare crociata contro il “bolscevismo ateo”, con l’impiego in prima linea di reggimenti marocchini, mercenari musulmani e di un tercio extranjero, cioè di una “legione straniera”, formata prevalentemente da latitanti ed evasi. Pur mantenendo neutrale il suo Paese, uscito stremato dalla durissima prova della guerra civile, il Caudillo [1] invierà, nel corso della Seconda guerra mondiale, un corpo di 47.000 volontari (la División Azul) in Urss ad affiancare la macchina bellica nazista nel gigantesco sforzo intrapreso dal Terzo Reich, a partire dal 22 giugno 1941, per annientare il primo Stato socialista della storia e i suoi popoli.

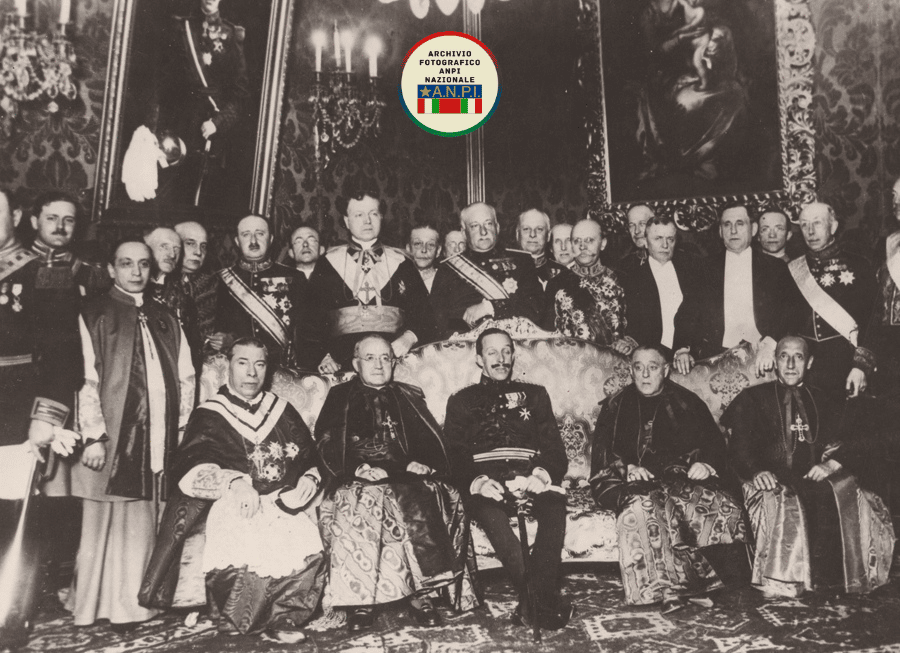

Nel luglio 1937 l’episcopato spagnolo – nel rivolgersi ai vescovi di tutto il mondo – sottolinea anche i risvolti sul piano internazionale del conflitto che sta insanguinando la Spagna da quasi un anno. «La guerra – si legge nel documento – è come un plebiscito armato; lotta cruenta di un popolo diviso in due tendenze: quella spirituale, da parte degli insorti, per la difesa dell’ordine, della pace sociale, della civiltà tradizionale e della patria, e molto chiaramente, in un grande settore, per la difesa della religione; dall’altra parte, quella materialista, la si chiami marxista, comunista o anarchica, che voleva sostituire l’antica civiltà della Spagna […] con la nuovissima “civiltà” dei soviet russi. […] l’internazionalismo comunista è accorso sul territorio spagnolo in aiuto dell’esercito e del popolo marxista; come per una naturale esigenza di difesa e per considerazioni di carattere internazionale, sono venuti in aiuto della Spagna tradizionale uomini ed armi di altri paesi stranieri. […] la Chiesa, nonostante il suo spirito di pace, non poteva rimanere indifferente alla lotta: glielo impedivano la sua dottrina e il suo spirito, il sentimento di conservazione e l’esperienza della Russia». […] [2].

Nel luglio 1937 l’episcopato spagnolo – nel rivolgersi ai vescovi di tutto il mondo – sottolinea anche i risvolti sul piano internazionale del conflitto che sta insanguinando la Spagna da quasi un anno. «La guerra – si legge nel documento – è come un plebiscito armato; lotta cruenta di un popolo diviso in due tendenze: quella spirituale, da parte degli insorti, per la difesa dell’ordine, della pace sociale, della civiltà tradizionale e della patria, e molto chiaramente, in un grande settore, per la difesa della religione; dall’altra parte, quella materialista, la si chiami marxista, comunista o anarchica, che voleva sostituire l’antica civiltà della Spagna […] con la nuovissima “civiltà” dei soviet russi. […] l’internazionalismo comunista è accorso sul territorio spagnolo in aiuto dell’esercito e del popolo marxista; come per una naturale esigenza di difesa e per considerazioni di carattere internazionale, sono venuti in aiuto della Spagna tradizionale uomini ed armi di altri paesi stranieri. […] la Chiesa, nonostante il suo spirito di pace, non poteva rimanere indifferente alla lotta: glielo impedivano la sua dottrina e il suo spirito, il sentimento di conservazione e l’esperienza della Russia». […] [2].

Il divampare della guerra civile in Spagna, in cui si intrecciano ragioni interne ed esterne, segna l’internazionalizzarsi della contesa tra fascismo e antifascismo. Se le liberal-democrazie occidentali (Gran Bretagna e Francia) si attengono scrupolosamente al principio del «non intervento», accettato a parole pure dai governi fascisti di Berlino e di Roma, nei fatti la Germania hitleriana e l’Italia mussoliniana appoggiano con ingenti mezzi e uomini le truppe di Franco. La prima – dietro pagamento anche in materie prime strategiche – manda circa 16.000 militari, in particolare aviatori, e materiali (carri armati, cannoni, aerei). L’obiettivo di Hitler, come rivelerà Hermann Göring al processo di Norimberga, è da un lato sconfiggere il bolscevismo internazionale, dall’altro testare l’efficacia del proprio potenziale bellico. Decisive sono, in molte occasioni, le incursioni aeree della famigerata Legione “Condor”, che con la partecipazione dell’Aviazione Legionaria italiana rade al suolo, il 26 aprile 1937, la cittadina basca di Guernica. La devastazione e l’orrore di quel tremendo bombardamento su civili inermi – 1.654 le vittime – sono immortalati nel celebre dipinto di Pablo Picasso: Guernica.

Ancor più numeroso di quello tedesco risulta il contingente militare italiano, arrivando a contare 74.327 uomini, tra soldati regolari e “volontari”, molti dei quali sono disoccupati e contadini poveri arruolatisi per sfuggire ai morsi della fame e della miseria. Anche l’Aviazione Legionaria italiana effettua bombardamenti terroristici, che fra il 1937 e il 1939 causano almeno 5.000 vittime: a farne le spese sono i cittadini di Barcellona e di altri 143 comuni catalani. I più atroci attacchi aerei vengono messi a segno nel marzo 1938 dal generale Vincenzo Velardi su personale ordine di Mussolini: «Iniziare da stanotte azione violenta su Barcellona con martellamento diluito nel tempo», comanda il telegramma firmato dal sottosegretario dell’aviazione militare italiana a Roma, generale Valle, recapitato nella notte del 16 marzo. Si collauda allora una tecnica fino a quel momento inedita: un milione di chili di bombe sganciate dagli S-81 e dai Savoia-Marchetti S-79 dell’Ottavo Stormo sui quartieri residenziali e sul centro storico della città. Quarantuno ore ininterrotte di terrore e di distruzione seminati dal cielo, che lasciano almeno 1.300 morti e 3.000 feriti, e demoliscono milleottocento edifici. Per il quotidiano barcellonese “La Vanguardia” si tratta della «formula guerriera più canagliesca e miserabile concepita da mente umana». Questi atti criminosi sono tra le conseguenze meno rievocate dell’intervento fascista in Spagna, intervento dettato pure da motivazioni geopolitiche, dalla finalità di rafforzare la presenza italiana nel Mediterraneo occidentale attraverso il controllo delle Baleari.

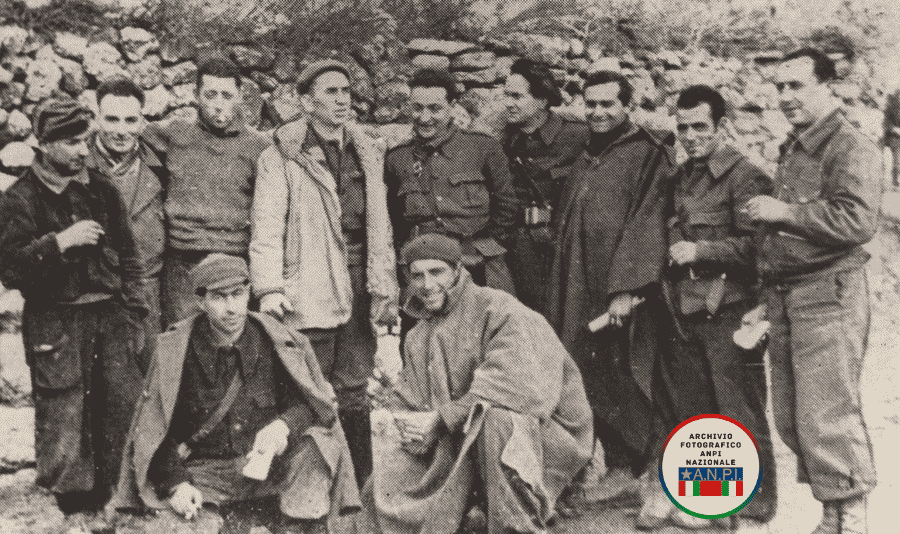

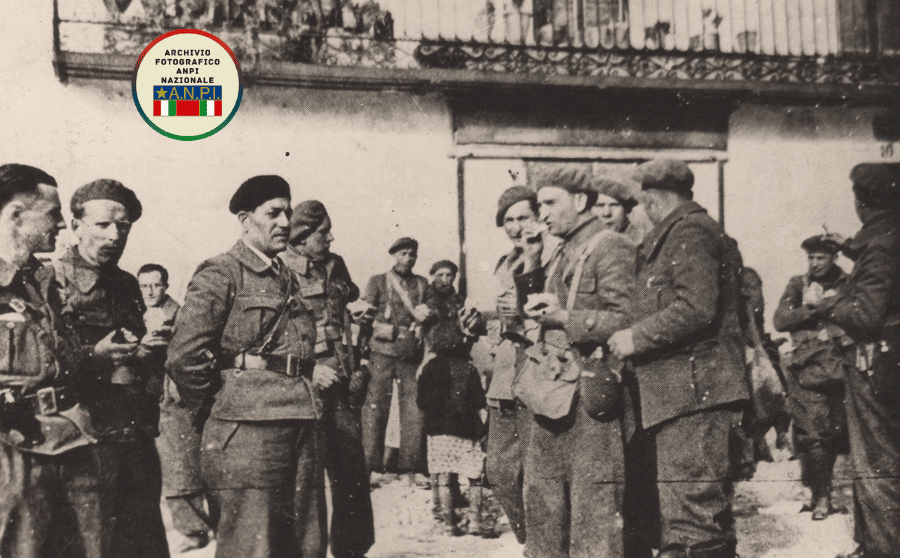

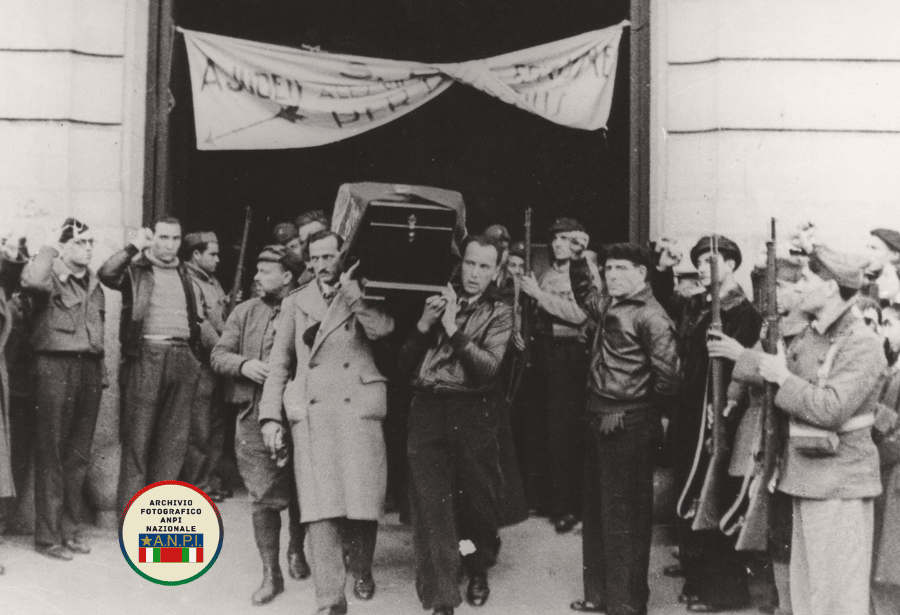

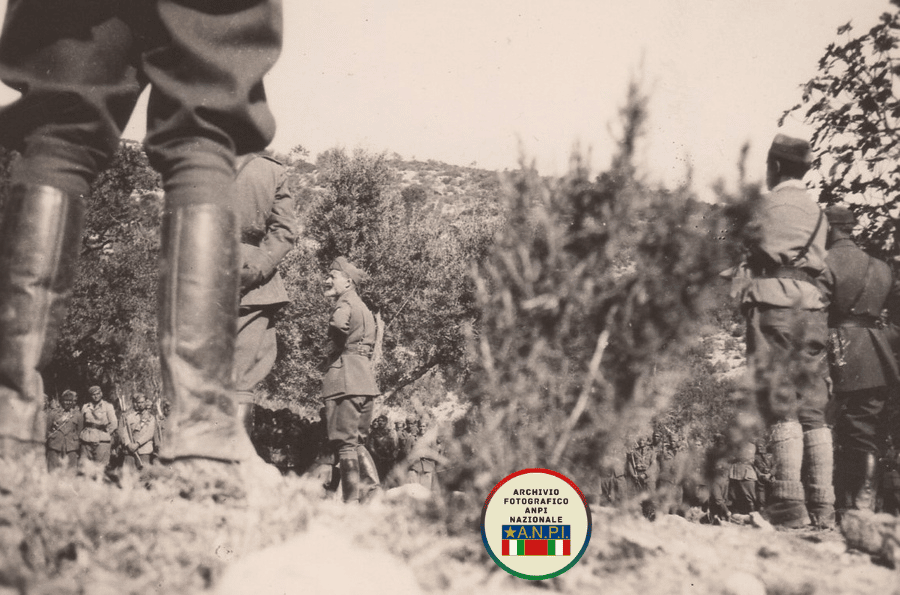

Oltre che sul sostegno nazifascista e dei gruppi più retrivi della società spagnola, Franco può contare sull’apporto di ottomila portoghesi, nonché di fascisti irlandesi, monarchici francesi e russi bianchi [3]. In difesa della Spagna repubblicana, che riceve aiuti e rifornimenti dalla lontana Unione Sovietica, interessata a egemonizzare attraverso i suoi consiglieri il composito fronte antifranchista, accorrono invece da tutto il mondo circa 40.000 antifascisti, confluiti per lo più nelle Brigate Internazionali: è il momento di maggiore slancio ideale e di irradiazione dell’antifascismo. Migliaia di italiani, tra cui non pochi meridionali [4], raccolgono l’appello lanciato da Carlo Rosselli dai microfoni di Radio Barcellona: «Oggi in Spagna, domani in Italia» [5]. Prendono, così, parte a una lotta che prefigura la Resistenza al nazifascismo e pone le premesse per il successivo cinquantennio democratico in Europa, i cui risultati saranno messi in discussione dalla globalizzazione neoliberista a guida statunitense affermatasi a partire dagli anni Ottanta del Novecento. Senza il contributo della Brigata Internazionale, formata da esuli italiani e tedeschi, da membri dello Schutzbund austriaco, da democratici, socialisti e comunisti europei e americani, Madrid si sarebbe arresa già il 7 novembre 1936. In Spagna per la prima volta, dal 1921-’22, l’antifascismo italiano può battersi militarmente contro il fascismo e ottenere a Guadalajara, nel marzo 1937, una netta, clamorosa vittoria.

Oltre che sul sostegno nazifascista e dei gruppi più retrivi della società spagnola, Franco può contare sull’apporto di ottomila portoghesi, nonché di fascisti irlandesi, monarchici francesi e russi bianchi [3]. In difesa della Spagna repubblicana, che riceve aiuti e rifornimenti dalla lontana Unione Sovietica, interessata a egemonizzare attraverso i suoi consiglieri il composito fronte antifranchista, accorrono invece da tutto il mondo circa 40.000 antifascisti, confluiti per lo più nelle Brigate Internazionali: è il momento di maggiore slancio ideale e di irradiazione dell’antifascismo. Migliaia di italiani, tra cui non pochi meridionali [4], raccolgono l’appello lanciato da Carlo Rosselli dai microfoni di Radio Barcellona: «Oggi in Spagna, domani in Italia» [5]. Prendono, così, parte a una lotta che prefigura la Resistenza al nazifascismo e pone le premesse per il successivo cinquantennio democratico in Europa, i cui risultati saranno messi in discussione dalla globalizzazione neoliberista a guida statunitense affermatasi a partire dagli anni Ottanta del Novecento. Senza il contributo della Brigata Internazionale, formata da esuli italiani e tedeschi, da membri dello Schutzbund austriaco, da democratici, socialisti e comunisti europei e americani, Madrid si sarebbe arresa già il 7 novembre 1936. In Spagna per la prima volta, dal 1921-’22, l’antifascismo italiano può battersi militarmente contro il fascismo e ottenere a Guadalajara, nel marzo 1937, una netta, clamorosa vittoria.

Tuttavia, il campo delle forze antifranchiste è solcato da non poche divisioni interne, è reso più fragile soprattutto dalla divaricazione tra i fautori delle ragioni della guerra e coloro che ritengono prioritarie quelle della rivoluzione. È, quest’ultima, la questione cruciale al centro dell’appassionante film di Ken Loach, Tierra y libertad (1995), che riecheggia temi e motivi di Omaggio alla Catalogna, la densa testimonianza di George Orwell, accorso in Spagna come tanti altri intellettuali e scrittori, tra cui Ernest Hemingway, l’autore del famoso romanzo Per chi suona la campana.

È ormai ben conosciuta la «piccola guerra civile» che indebolisce il fronte repubblicano; in particolare sono noti i fatti di Barcellona, dove nel maggio 1937 infuria un’aspra battaglia tra comunisti ufficiali da un lato e anarchici e militanti del Poum (Partido Obrero de Unificación Marxista), un raggruppamento che si rifà agli insegnamenti di Lev Trockij, dall’altro [6]. Tra le vittime della repressione stalinista vanno annoverati, tra gli altri, l’anarchico italiano Camillo Berneri e Andres Nin, il leader del Poum,

È ormai ben conosciuta la «piccola guerra civile» che indebolisce il fronte repubblicano; in particolare sono noti i fatti di Barcellona, dove nel maggio 1937 infuria un’aspra battaglia tra comunisti ufficiali da un lato e anarchici e militanti del Poum (Partido Obrero de Unificación Marxista), un raggruppamento che si rifà agli insegnamenti di Lev Trockij, dall’altro [6]. Tra le vittime della repressione stalinista vanno annoverati, tra gli altri, l’anarchico italiano Camillo Berneri e Andres Nin, il leader del Poum,

Quella spagnola è dunque, per tanti versi, una guerra civile internazionale, un feroce regolamento di conti da cui escono vincitori Franco e i suoi alleati. Il Caudillo, che in Marocco aveva imparato «a inculcare la fedeltà attraverso la paura» [7], dopo l’ingresso a Madrid nel marzo 1939 scatena la feroz matanza: più di 192.000 saranno gli oppositori fucilati. Egli intende completare lo sterminio dei nemici interni, delle «orde atee di Mosca», già avviato dalla «bonifica politica» a cui avevano concorso, insieme alle truppe marocchine e ai legionaros del Tercio, i falangisti e i Requetés navarresi, i monarchici carlisti, che con la benedizione della Chiesa si erano lasciati andare ad atti di bestiale violenza. Secondo le stime dello studioso Paul Preston, mentre nelle zone repubblicane 55.000 persone cadono in gran parte per responsabilità dello spontaneismo rivoluzionario, frutto di un atavico rancore sociale, almeno 200.000 democratici e militanti di sinistra sono trucidati nelle aree controllate dai “nazionali”, dove l’uniformità politica viene imposta attraverso il terrore.

Quella spagnola è dunque, per tanti versi, una guerra civile internazionale, un feroce regolamento di conti da cui escono vincitori Franco e i suoi alleati. Il Caudillo, che in Marocco aveva imparato «a inculcare la fedeltà attraverso la paura» [7], dopo l’ingresso a Madrid nel marzo 1939 scatena la feroz matanza: più di 192.000 saranno gli oppositori fucilati. Egli intende completare lo sterminio dei nemici interni, delle «orde atee di Mosca», già avviato dalla «bonifica politica» a cui avevano concorso, insieme alle truppe marocchine e ai legionaros del Tercio, i falangisti e i Requetés navarresi, i monarchici carlisti, che con la benedizione della Chiesa si erano lasciati andare ad atti di bestiale violenza. Secondo le stime dello studioso Paul Preston, mentre nelle zone repubblicane 55.000 persone cadono in gran parte per responsabilità dello spontaneismo rivoluzionario, frutto di un atavico rancore sociale, almeno 200.000 democratici e militanti di sinistra sono trucidati nelle aree controllate dai “nazionali”, dove l’uniformità politica viene imposta attraverso il terrore.

Nella marcia verso Madrid, i “nazionali” scavano un enorme fossato di sangue e sofferenze, atterrendo popolazioni che divengono preda di guerra. Nessuno è risparmiato: donne, vecchi, bambini. A Maiorca per quattro settimane, sotto la supervisione dello squadrista italiano Arconovaldo Bonaccorsi, si mette a ferro e fuoco l’intera isola, come testimonia il drammatico resoconto I grandi cimiteri sotto la luna di George Bernanos. “Le armi della guerra totalitaria sono […] temprate per la prima volta – dirà Albert Camus nel 1951 – nel sangue spagnolo” [8]: la “violenza metodica” fa tutt’uno con “il terrore burocratico”.

Nella marcia verso Madrid, i “nazionali” scavano un enorme fossato di sangue e sofferenze, atterrendo popolazioni che divengono preda di guerra. Nessuno è risparmiato: donne, vecchi, bambini. A Maiorca per quattro settimane, sotto la supervisione dello squadrista italiano Arconovaldo Bonaccorsi, si mette a ferro e fuoco l’intera isola, come testimonia il drammatico resoconto I grandi cimiteri sotto la luna di George Bernanos. “Le armi della guerra totalitaria sono […] temprate per la prima volta – dirà Albert Camus nel 1951 – nel sangue spagnolo” [8]: la “violenza metodica” fa tutt’uno con “il terrore burocratico”.

Come pochi altri eventi, la guerra civile spagnola compendia la complessità e la contraddittorietà della prima metà del Novecento: l’urto tra fascismo e antifascismo, il dilagare delle dittature di destra, la lotta tra conservazione e progresso sociale, la crisi e l’abdicazione delle democrazie liberali, la cruenta contrapposizione tra l’ateismo libertario e l’oscurantismo religioso, le lacerazioni nel fronte repubblicano, le pesanti ingerenze dello stalinismo.

Come pochi altri eventi, la guerra civile spagnola compendia la complessità e la contraddittorietà della prima metà del Novecento: l’urto tra fascismo e antifascismo, il dilagare delle dittature di destra, la lotta tra conservazione e progresso sociale, la crisi e l’abdicazione delle democrazie liberali, la cruenta contrapposizione tra l’ateismo libertario e l’oscurantismo religioso, le lacerazioni nel fronte repubblicano, le pesanti ingerenze dello stalinismo.

“Sapete cos’è stata la guerra di Spagna? Che cosa è stata veramente? – chiede ne Gli zii di Sicilia Leonardo Sciascia che, troppo giovane, non aveva potuto partecipare all’esperienza delle Brigate internazionali, ma aveva seguito con grande attenzione le vicende –. Se non lo sapete, non capirete mai quel che sotto i vostri occhi oggi accade, non capirete mai niente del fascismo, del comunismo, della religione dell’uomo, niente di niente capirete mai: perché tutti gli errori e le speranze del mondo si sono concentrati in quella guerra; come una lente concentra i raggi del sole e dà il fuoco, così la Spagna di tutte le speranze e gli errori del mondo si accese: e di quel fuoco oggi crepita il mondo –. Io sono andato in Spagna che sapevo appena leggere e scrivere, leggere il giornale e la storia dei reali di Francia, scrivere una lettera a casa; e son tornato che mi pare di poter leggere le cose più ardue che un uomo può pensare e scrivere. E so perché il fascismo non muore, e tutte le cose che nella sua morte dovrebbero morire son sicuro di conoscere, e quel che in me e in tutti gli altri uomini dovrebbe morire perché per sempre il fascismo muoia” [9].

Francesco Soverina, Istituto campano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

[1] Parola spagnola utilizzata per indicare il capo supremo di un regime autoritario o dittatoriale, è dal 1938 l’epiteto, per antonomasia, del generale Francisco Franco.

[2] Il brano è tratto dal paragrafo 5 della Carta colectiva del episcopado español a los obispos de todo el mundo, redatta il 1° luglio 1937, dietro richiesta di Franco, dal cardinale Goma (ora in Documentos colectivos del episcopado español, BAE, Madrid 1974).

[3] J. Joll, Cento anni d’Europa 1870/1970, Laterza, Roma-Bari 1975, p. 457.

[4] I. Poerio e V. Sapere, Vento del Sud. Gli antifascisti meridionali nella guerra di Spagna, Istituto “Ugo Arcuri” per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea in provincia di Reggio Calabria, Villa San Giovanni (RC) 2007.

[5] Cfr. G. Canali, L’antifascismo italiano e la guerra civile spagnola, Manni, Lecce 2004.

[6] Cfr. F. Morrow, Rivoluzione e controrivoluzione in Spagna. Introduzione di Alan Woods, A. C. Editoriale Coop arl e Lucha de Classe, Milano 2016, pp. 157-181.

[7] P. Preston, La guerra civile spagnola, Mondadori, Milano 1999, p. 156. Inoltre vanno menzionati i testi di G. Ranzato, L’eclissi della democrazia. La guerra civile spagnola e le sue origini 1931-1939, Bollati Boringhieri, Torino 2004, e di B. Bennassar, La guerra di Spagna. Una tragedia nazionale, Einaudi, Torino 2006.

[8] A. Camus, La rivolta libertaria, a cura di Alessandro Bresolin, prefazione di Goffredo Fofi, Elèuthera, Milano 1998, p 97.

[9] L. Sciascia, Gli zii di Sicilia, Einaudi, Torino 1975 (1ª ediz. 1958), pp. 203-204. Particolarmente forte è stato il legame tra lo scrittore siciliano e la Spagna. Si veda su ciò, di Sciascia, Ore di Spagna. Fotografie di Ferdinando Scianna, Bompiani, Milano 2000.

Pubblicato sabato 16 Luglio 2022

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/con-la-spagna-nel-cuore/