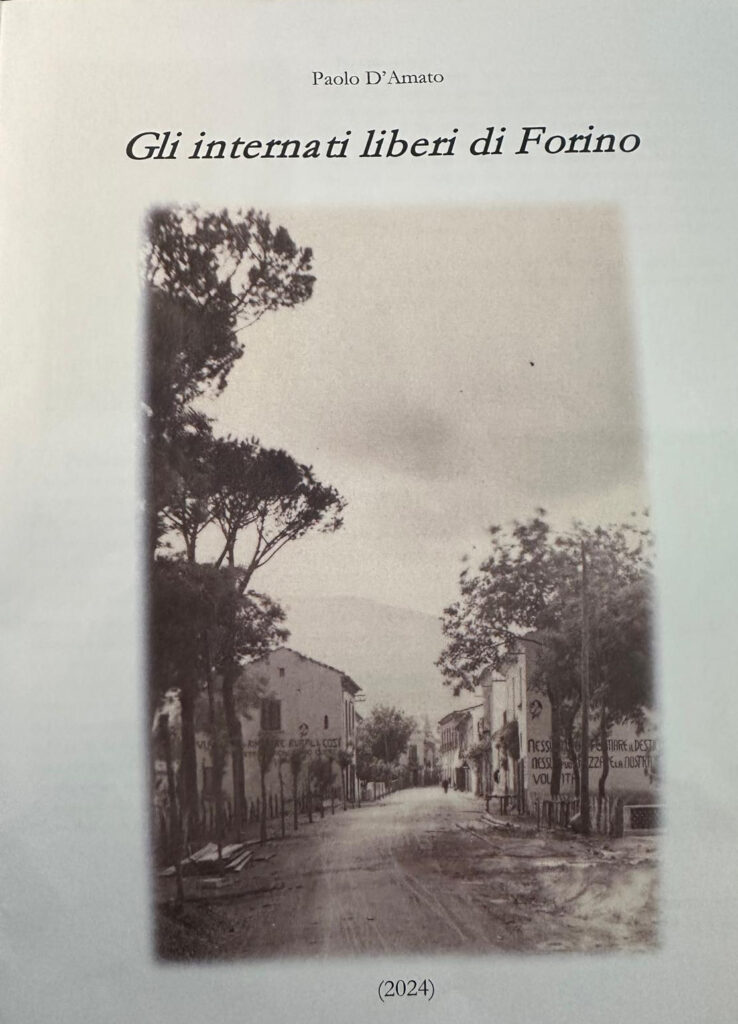

Tito Zaniboni, socialista, veterano della Prima guerra mondiale e deputato del Regno d’Italia, il 4 novembre 1925 inaugurò la serie di attentati contro Mussolini. Il Consiglio dei ministri sfruttò l’occasione per varare provvedimenti restrittivi, tra cui lo scioglimento dei partiti e delle associazioni, pene severe per l’espatrio clandestino, e il confino di polizia per coloro che erano sospettati di essere pericolosi per l’ordinamento dello Stato. Introdotto nel novembre 1926, il confino subentrava al domicilio coatto contro il brigantaggio, varato nel 1863 dopo l’Unità d’Italia. I primi 68 confinati furono inviati nelle isole siciliane di Favignana, Lampedusa, Pantelleria e Ustica. A fine anno i confinati per motivi politici erano già 900 e fino al 1943 si sarebbero aggirati tra i 14 e i 17mila.

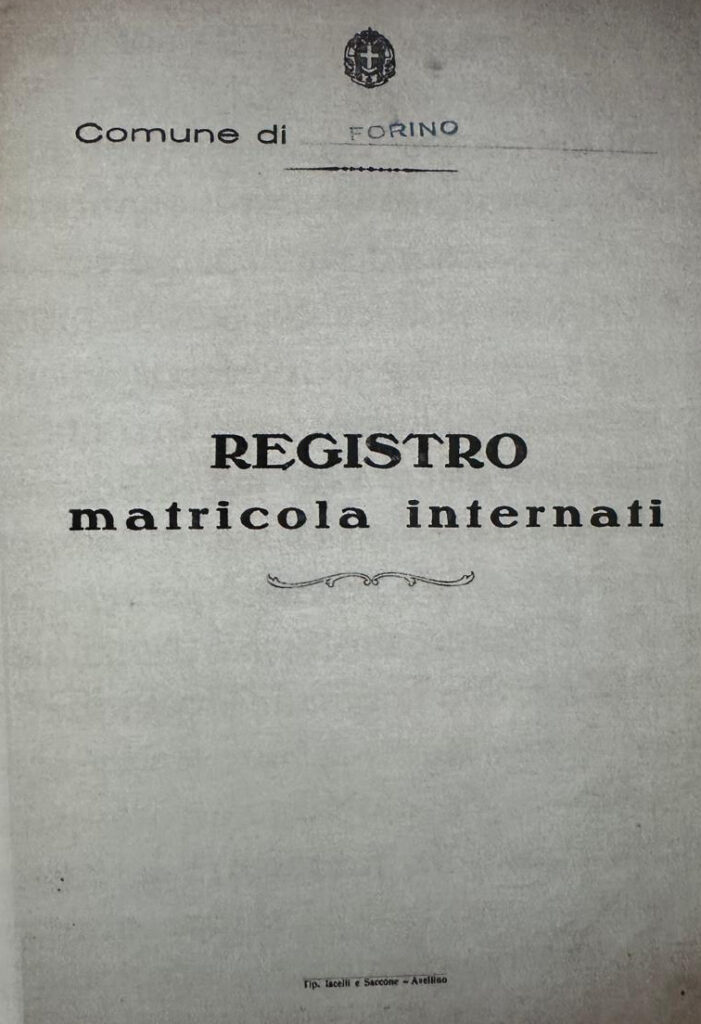

La convenzione di Ginevra del 1929 prevedeva la possibilità di istituire, in caso di guerra, campi di prigionia e di lavoro. Così a partire dal 1940 l’internamento fascista li adottò anche per i civili “nemici“ presenti in Italia e per altre persone ritenute pericolose, sospette o indesiderabili. Nel maggio 1940 l’internamento venne esteso anche agli “ebrei stranieri“ e molti campi d’internamento furono costruiti nelle nazioni nemiche occupate, in particolare in Jugoslavia, dove il numero dei civili internati raggiunse i 100.000. Si potevano internare anche propri connazionali, relegandoli in località militarmente non rilevanti, in cui esercitare regolarmente la vigilanza. L’internamento civile fascista poteva essere “libero”, con residenza in località disagiate delle zone interne, o “nei campi”, costruiti appositamente per ospitarli. Nel 1936, il ministero della Guerra aveva progettato in tutta Italia la costruzione di campi, in ognuno dei quali ospitare tra i 1.000 e 1.500 internati, preferibilmente da collocarsi nelle province di Perugia, Ascoli Piceno, L’Aquila, Avellino, Macerata. Le prefetture utilizzarono dei registri con i nomi degli attenzionati, dividendoli in cinque categorie: pericolosissimi; pericolosi perché capaci di turbare le cerimonie; pericolosi di turbamento dell’ordine pubblico; squilibrati mentali; pericolosi per delitti comuni. Presso l’Archivio centrale di Stato sono conservati circa 20mila fascicoli di internati: 8.418 di italiani “pericolosi” e 12mila tra stranieri e italiani, internati per spionaggio.

La provincia di Avellino

Tra le province meridionali, “dimenticatissima”, c’è la provincia di Avellino. In quel tempo la zona scarseggiava in comunicazioni, scuole, industrie, ma abbondava in malaria. Nel 1924, le forze del “listone fascista”, favorite dal clima intimidatorio, ottennero il 79% dei consensi. La forza che meglio riuscì a opporsi, fu quella delle Liste dell’Orologio, di ispirazione liberale, guidate da Alfonso Rubilli, che nel capoluogo riuscì persino a superare la lista fascista. Francesco Grossi, 18° federale dell’Irpinia, primo federale sindacalista dopo una sfilza di nobili, ufficiali e professionisti, giunto in Irpinia nel 1942, rilevò come i suoi predecessori in vent’anni non fossero riusciti: “a dare al partito una sede decorosa, preoccupandosi invece di garantire la tradizione del potere baronale-clientelare”. Notò come la popolazione, in prevalenza montanara, scarsamente mobilitabile, tenacemente legata ad antiche consuetudini clientelari, seguisse distrattamente gli avvenimenti politici. Qualche nobile, i proprietari terrieri, i parroci, i burocrati della pubblica amministrazione e i professionisti, costituivano la pubblica opinione locale e proponevano “i nominativi di podestà e segretari di fascio”.

Bruno Giordano, segretario reggente del Pci dal settembre 1943 al settembre 1944 (primo congresso provinciale del dopoguerra) rilevava: “La provincia, ad eccezione delle piccole oasi costruite dai minatori di Altavilla e di Tufo e dai pellettieri di Solofra, era priva di industrie e quindi di masse operaie, mentre era molto esteso l’artigianato, il piccolo proprietario terriero, il fittavolo, il mezzadro, tutti elementi sociali retrogradi, profondamente individualisti, difficilmente suscettibili di unione e di organizzazione, per la natura del lavoro dissociato, per i contrastanti interessi che mantenevano incarnato al loro sentimento egoistico”. Povertà di strutture e di risorse economiche, equivaleva altresì alla povertà della vita civile, sebbene esistesse, in particolare nel capoluogo, un valido gruppo di intellettuali e uomini interessati alla vita politica. Fra questi, il meridionalista Guido Dorso, i giornalisti Augusto Guerriero, i fratelli Adolfo e Sinibaldo Tino, il chimico Oscar D’Agostino, che collaborò al gruppo di ricerca di Via Panisperna guidato da Enrico Fermi, e il comandante Umberto Nobile, che nel 1911 aveva il Circolo Polare Artico, guidando un dirigibile semirigido. Solo un ristretto gruppo di borghesi era antifascista, e di solito si radunava presso la Farmacia del Leone o al Bar Roma, che la polizia politica del regime riteneva “covi di antifascismo” e “cloaca dell’opposizione paesana”. In Irpinia la militanza antifascista durante il regime fu blanda: si segnala un solo condannato dal Tribunale Speciale, Giuseppe Gervasio. Tra il 1928 e il 1942, le assegnazioni al confino furono 33, delle quali 17 per confinati “apolitici”.

Secondo Giovanni Acocella, politico socialista nel secondo dopoguerra e autore di una Storia politica della provincia di Avellino in età repubblicana: “l’esperienza fascista, piuttosto che rompere, aveva semplicemente riverniciato quel vecchio rapporto della classe dominante tradizionale con le istituzioni e con la società. […] Con l’abbattimento del fascismo venne meno l’architrave di questo sistema di potere, ma riemerse la sostanza del vecchio rapporto fiduciario, personalistico e clientelare”. Tra il 25 luglio 1943 e l’agosto 1944, quando gli Alleati lasciarono il controllo dell’amministrazione della provincia di Avellino, dal caos politico e amministrativo emerse la figura di Guido Dorso insieme ad altri militanti del Partito d’Azione. Nel novembre 1943, con l’editoriale “Ruit hora”, su Irpinia libera, Dorso lanciava l’appello per la costituzione di “una classe dirigente nuova del meridione, che si avvalga delle migliori energie, arrivi ad una liberazione del Sud pacifica e democratica e porti al rinnovamento, senza compromessi, delle istituzioni e dei partiti, superando l’istituto monarchico”.

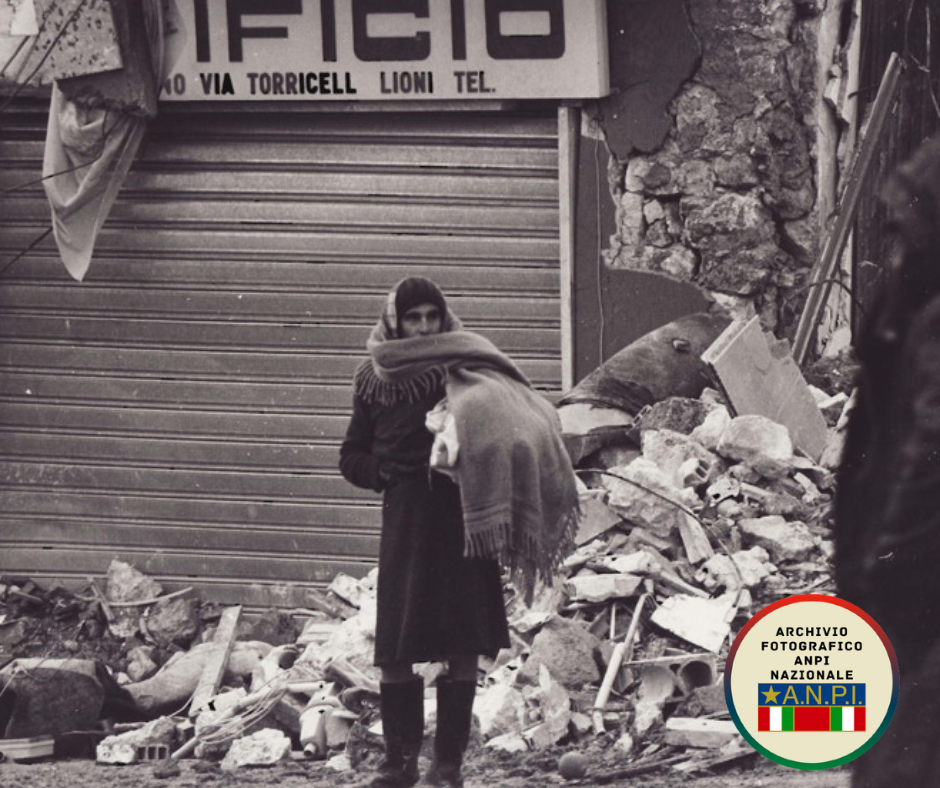

Alla caduta del fascismo, i confinati, nei paesi che li ospitavano si riversarono in strada esultando e, come accadde ad Andretta, guidando un gruppo di cittadini, con i quali fecero a pezzi i simboli del fascismo. Durante la ritirata tedesca vi furono alcune uccisioni a Nusco e Montella, furti di bestiame a San Martino Valle Caudina, l’uccisione di alcuni soldati tedeschi che avevano importunato delle donne del luogo a Teora, oltre a distruzioni e interruzioni di ponti e strutture logistiche. I bombardamenti alleati invece, soprattutto su Avellino, nelle giornate del 14, 16, 17, 20 e 21 settembre, provocarono la morte di circa 1.500 persone. Il primo ottobre 1943, quando le truppe alleate presero possesso del capoluogo, terminò per la provincia di Avellino la fase acuta della guerra. Nel ricambio del personale politico, l’Amgot (Governo militare alleato dei territori occupati) reintegrò il personale moderato e liberale prefascista, ma gli Alleati confermarono ai propri posti anche amministratori locali fascisti. Il Comando Alleato accettò di nominare i commissari prefettizi indicati dal CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) provinciale, solo in una decina di Comuni della provincia. Nel 1944, ridotte alla fame e insofferenti ai soprusi che spesso regolavano le distribuzioni annonarie, le popolazioni cominciarono ad assaltare i municipi di Calitri, Flumeri, San Martino Valle Caudina, Sant’Angelo a Scala, Montefalcione. Sia nella nomina dei commissari prefettizi, sia nelle agitazioni, svolsero un ruolo significativo i confinati che il 25 luglio 1943 (giorno della caduta del governo Mussolini) si trovavano ancora nei luoghi di confino.

I confinati in Irpinia

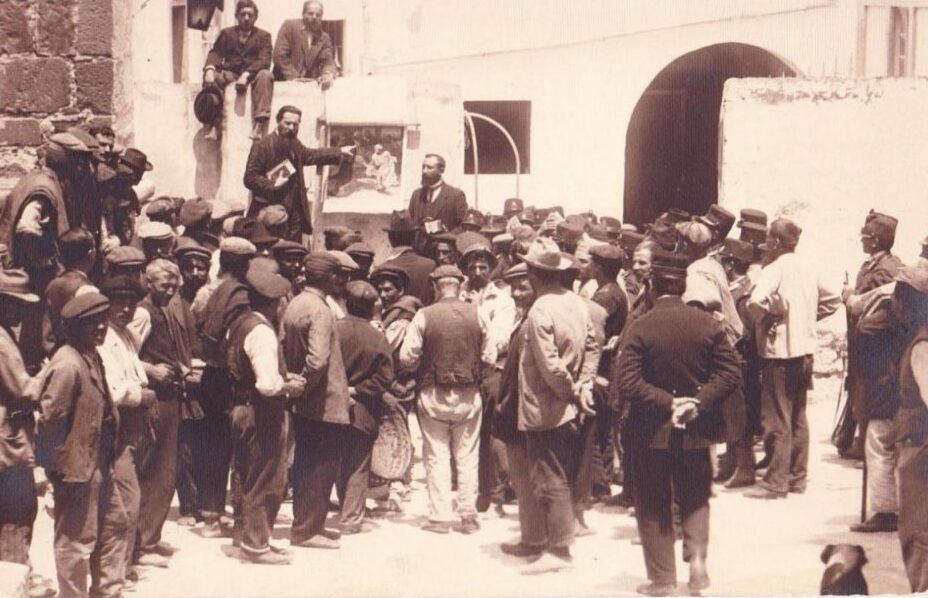

I Comuni della provincia di Avellino adibiti a località d’internamento coatto (vera e propria prigionia) erano: Ariano Irpino, dove erano state utilizzate una decina di baracche antisismiche recintate col filo spinato e una villetta appartenente alla famiglia Mazza, che ospitavano per lo più stranieri dell’Est, Monteforte, che ospitava un centinaio di oppositori politici, e Solofra, dove erano detenute 26 donne, colpevoli di essere mogli di antifascisti, ebree o, ritenute “troppo libere”. Erano invece adibiti a internamento libero, che consentiva ai confinati di potersi muovere nell’ambito del territorio del Comune: Andretta, Mirabella Eclano, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Montefusco, Montecalvo Irpino, Calabritto, Montemiletto, Calitri, Quindici, Castel Baronia, S. Andrea di Conza, Flumeri, Savignano, Forino, Gesualdo, Teora, Greci, Zungoli. I confinati avevano diritto a un’indennità (poche lire giornaliere) che veniva fornita tramite il podestà, ma non sempre la ricevevano e, in ogni caso, era spesso insufficiente a coprire i loro bisogni, soprattutto quando avevano a seguito le famiglie. Poiché l’interazione con la popolazione locale si rivelava positiva, molti di loro cercavano di rendere i servigi nella comunità in cui soggiornavano: lavoravano come artigiani, contadini, insegnavano (spesso gratis), come fece Diego Morandi, confinato a Flumeri, dopo la condanna a 5 anni, per aver criticato l’asse Roma-Berlino. Non si conosceva la sua occupazione, ma se ne apprezzava la gentilezza, la bravura a scacchi e a dama e l’amore per la cultura, che trasmetteva ai ragazzi più volenterosi, leggendo passi della Divina Commedia o dei Promessi Sposi. I confinati, diffondendo ideali di pace, giustizia, libertà, facevano proseliti, soprattutto politici. La popolazione, diffidente verso il regime fascista e le autorità che lo rappresentavano, portata a simpatizzare verso chi riceveva condanne e soprusi da parte di uno Stato estraneo e vessatorio verso i lavoratori della terra e i piccoli artigiani, accolse i confinati con solidarietà ed empatia.

I confinati politici rimasti in Irpinia a disposizione sia del Pci (prevalenza) sia di altri partiti, avrebbero condizionato lo scenario politico provinciale dopo la caduta del fascismo. Così il segretario reggente del Pci Bruno Giordano: “La loro presenza in queste regioni è stata per noi una vera fortuna, perché senza essi molti comuni, anzi la maggior parte di essi, sarebbero ancora in balìa dei fascisti e delle vecchie cricche paesane”.

L’università antifascista

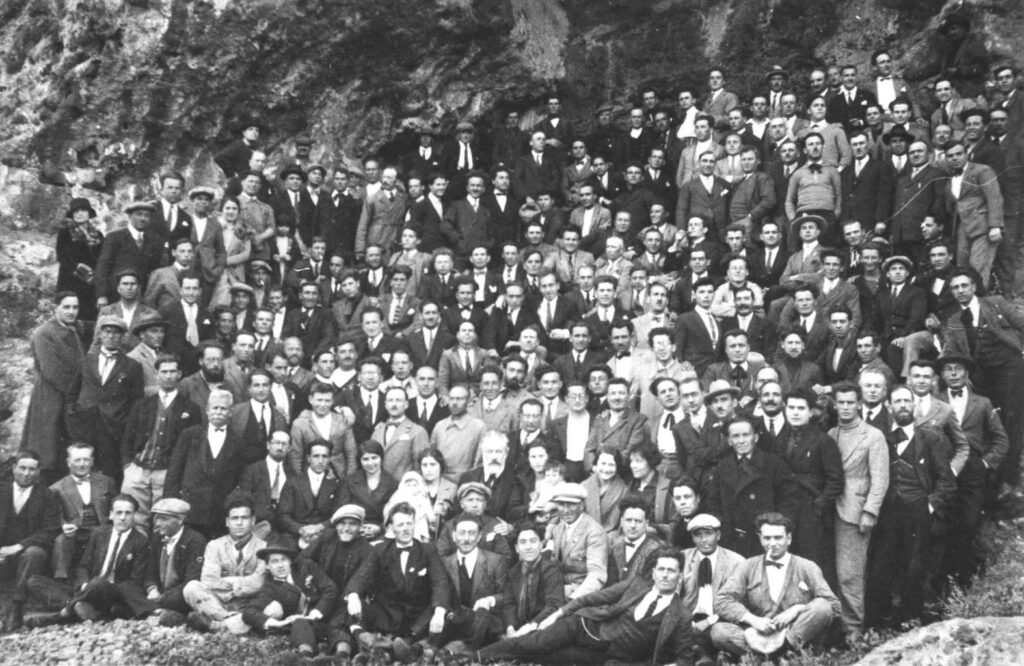

Andretta subì lo spessore morale e politico dei confinati nella vita politica del paese, tanto che Girolamo Li Causi (segretario del Pci in Sicilia dopo la caduta del regime) l’appellò come “università antifascista”. Ad Andretta il regime aveva spedito al soggiorno coatto Giuseppe Berardi, Ubaldo Bussa (futuro divo del teatro e della televisione con il nome d’arte Ubaldo Lay) e Iffrido Scaffidi, che avrebbe guidato la Camera del Lavoro provinciale. Va menzionato anche Peppino Rizzo, futuro segretario della Federazione comunista irpina nel 1957. Un altro personaggio di rilievo era Paolo Baroncini. Nato a Voltana (Ravenna) nel 1902, muratore e poi operaio, socialista, dopo la scissione di Livorno (1921) aderì al Pci e nel 1927 venne inviato a Mosca per una scuola di formazione politica. Arrestato nel 1931 a Torino, fu condannato a 15 anni di carcere dal Tribunale Speciale. Amnistiato e destinato a vigilanza a Voltana, nel 1940 fu confinato ad Andretta. Qui fece impiantare a Zlatnar, un dentista che operava ad Avellino, uno studio dentistico presso il suo appartamento, dove si recavano molti confinati, tanto che divenne un riferimento per la rete antifascista della provincia di Avellino e la struttura clandestina del Pci. Detratte le spese per il funzionamento del laboratorio, il resto dei ricavi fu messo a disposizione dei bisogni comuni dei confinati, migliorando le condizioni di indigenza di molti di loro.

Subito dopo il 25 luglio del ’43, insieme ad altri confinati, Baroncini occupò il Comune di Andretta, nominando sindaco provvisorio il professor Iffrido Scaffidi. Quest’ultimo, originario di Siracusa, risiedeva a Genova ed era laureato in chimica: sposato con una donna russa, durante il loro soggiorno ebbero un figlio, chiamato “Silio” per ricordare la loro condizione. In seguito Scaffidi fu anche eletto consigliere comunale nel Comune di Napoli. Nel 1944 Togliatti, che lo aveva conosciuto a Mosca, indicò Baroncini, che avrebbe preferito tornare a Ravenna per unirsi ai partigiani contro i tedeschi, per ricostruire le strutture del Pci in provincia di Avellino. Baroncini fu nominato, inoltre, ispettore per le federazioni di Benevento e Campobasso. Venne confermato nel suo ruolo di segretario provinciale nel congresso provinciale del 16 e 17 ottobre 1945 e fu anche candidato al secondo posto nella lista del Partito Comunista per l’Assemblea Costituente (dietro Giorgio Amendola).

Nel settembre ’46, durante la Seconda Conferenza d’organizzazione del partito in provincia di Avellino, Baroncini si accomiatò per tornare a Ravenna. Nel salutarlo, i compagni irpini lo definirono “combattente tenace, marxista convinto e valido difensore della classe operaia”, assicurandogli che la sua opera feconda e la sua abnegazione, avrebbe continuato a guidare e spronare i comunisti della provincia. A Ravenna fu segretario della Camera del Lavoro e dirigente della federazione provinciale del Partito comunista: morì il 10 giugno 1987.

Dopo la guerra ebbero ruoli politici significativi, confinati come Umberto Fiore, Giuseppe La Torre e Angelo Iervolino. Fiore, originario di Messina, confinato a Lacedonia, divenne sottosegretario al Commercio nel secondo ministero Bonomi, in quegli anni fece parte anche della direzione centrale del Partito comunista e nel 1946 fu eletto all’Assemblea Costituente. Giuseppe La Torre fu deputato comunista della circoscrizione di Taranto e Angelo Iervolino diventò sindaco di Mestre.

A Montecalvo Irpino soggiornò Concetto Lo Presti, dopo la guerra assessore regionale in Sicilia. Considerata una delle roccaforti “rosse” d’Irpinia, Montecalvo nel referendum del 1946 vide affermarsi la Repubblica e un’alleanza tra Pci e Psi, governò il paese fino al 1962. Antonio Smorto, dopo l’internamento in un campo in Francia, fu confinato a Montecalvo, dove creò la sezione locale del Pci e della Camera del Lavoro. Dopo il 1945 si trasferì ad Avellino, chiamato nella segreteria provinciale del Pci e in quella della Camera del Lavoro fino al 1949, quando lasciò l’Irpinia. Anche sua moglie, Vincenzina La Vigna, assunse un ruolo importante al servizio del partito, riuscendo a organizzare a Montecalvo una struttura femminile per le attività di propaganda. Nel settembre 1946, partecipò alla Seconda Conferenza Provinciale d’organizzazione, intervenendo sul tema del coinvolgimento delle donne nel partito.

A proposito di donne, a Forino “soggiornò” dal 17 dicembre del ’42 a marzo del ’43, una confinata eccellente, Ada Rossi (Montanari), partigiana e antifascista, considerata una delle madri dell’Europa. Laureata in matematica e fisica, Ada era anche la moglie di Ernesto Rossi, tra i fondatori del Manifesto di Ventotene e, insieme a Ursula Hirschmann, partecipò alla fondazione del Movimento Federalista Europeo.

A Calabritto era stato assegnato Giordano Dall’Ara, comunista, originario di Cesena, a cui il Tribunale Speciale inflisse ben 47 anni di condanna. Alla fine del fascismo, Dall’Ara fu incaricato di guidare la Camera del Lavoro di Salerno, dove formò i dirigenti del sindacato e del Partito comunista. Nel 1949 lasciò Salerno per ritornare a Cesena.

A Teora “soggiornò” Angelo Guastavigna (di Alessandria), che partecipò alla ricostituzione del partito in provincia. Ebbe una vita più travagliata a Teora invece, il falegname comunista Angelo Corsi, che, oltre a chiedere al questore di Avellino 35 lire per la risolatura delle scarpe, il 9 ottobre 1941 chiese di essere trasferito ad altra località: entrambe le richieste furono respinte. Teora fu tra i Comuni in cui le forze antifasciste riuscirono a designare degli amministratori, senza le indicazioni del prefetto e del Comando Alleato. Tra i personaggi di altra ispirazione politica, il medico ravennate mazziniano, Aldo Spallicci, militare della Prima guerra mondiale sul fronte del Carso. Oppositore del fascismo, fu minacciato, arrestato e costretto a trasferirsi a Milano, dove aprì un ambulatorio tra enormi difficoltà e mantenne i contatti con gli antifascisti romagnoli. Nel 1941 fu inviato al confino a Mercogliano, dove restò pochi mesi. Tornato a Cervia con la famiglia, nel 1943 fu arrestato e detenuto nel carcere di San Vittore, a Milano, fino alla caduta del regime. Il 2 giugno 1946 fu eletto deputato alla Costituente per il Partito Repubblicano e poi senatore nella I e nella II legislatura. De Gasperi lo nominò sottosegretario alla Sanità nel 1948 e al Turismo nel 1950.

Accanto al “Diario di confino” di Spallicci, altre testimonianze scritte lasciate dai confinati sono il diario di Renato Ogier, confinato a Nusco, dove conobbe e sposò nel 1944 la nuscana Violetta Bocchino, e un breve diario di Temistocle Brunetti, militante antifascista fiorentino, arrestato nel 1937 e, dopo le isole Tremiti, confinato a San Martino Valle Caudina.

Dei confinati a Calitri si hanno notizie attraverso gli antifascisti calitrani che, tra il 25 luglio e l’8 settembre, avevano tentato di organizzarsi con l’aiuto di alcuni antifascisti napoletani sfollati. I confinati a Calitri in quei giorni tentarono di organizzare la rivolta e ottenere la conduzione amministrativa del comune con l’apporto delle forze antifasciste. Si recarono perciò a Pescopagano, presso la base alleata che controllava la zona, per ricevere il placet dagli Alleati. Intanto i protagonisti della rivolta si riunivano per un’assemblea popolare che avrebbe dato vita alla cosiddetta “Repubblica di Batocchio” (dal soprannome di uno degli animatori, il contadino Salvatore Maffucci). I confinati compresero la necessità di creare collegamenti politici con i paesi circostanti, dove erano avvenute sommosse popolari simili (Andretta, Lacedonia e Frigento, dove fu incendiato il Municipio), anche se non avevano avuto i risvolti tragici di Calitri, dove morirono tre persone. Tra i confinati più attivi nei pochi giorni di vita della “Repubblica di Battocchio”, il croato Ante Lucew e il cesenate Walter Zavatti.

A Grottaminarda fu confinato Osvaldo Sanini: originario di Parma, trasferitosi a Genova per studiare, diventò corrispondente del Secolo XIX dall’estero. Al rientro da Parigi nel 1940, venne arrestato per propaganda antifascista e condotto al confino. A Grottaminarda, Sanini creò una scuola dove insegnava Italiano, Latino e Lingue straniere, alle persone di umile condizione e nel suo soggiorno scrisse alcune raccolte di poesie, di cui una, “Canto dal Confino”, ritrovata alla sua morte. Sanini rimase a Grottaminarda sino alla morte, nel 1962, continuando la propaganda politica ispirata al repubblicanesimo (suo padre era un mazziniano convinto). Anche grazie alla sua azione, Grottaminarda risultò essere uno dei pochi comuni irpini dove nel referendum del 1946, la Repubblica ebbe la maggioranza relativa. Recentemente il Comune di Grottaminarda, dopo avergli intitolato la biblioteca comunale, ha posto una targa sulla casa dove il poeta abitò. Un gruppo di storici locali gli ha dedicato un volume ed è in preparazione anche un documentario: “L’internato”. Il milanese Riccardo Pisani, confinato a Grottaminarda per volantinaggio sovversivo, si ambientò volentieri e vi rimase anche dopo la guerra: rischiò la vita per domare un incendio scoppiato durante una funzione religiosa.

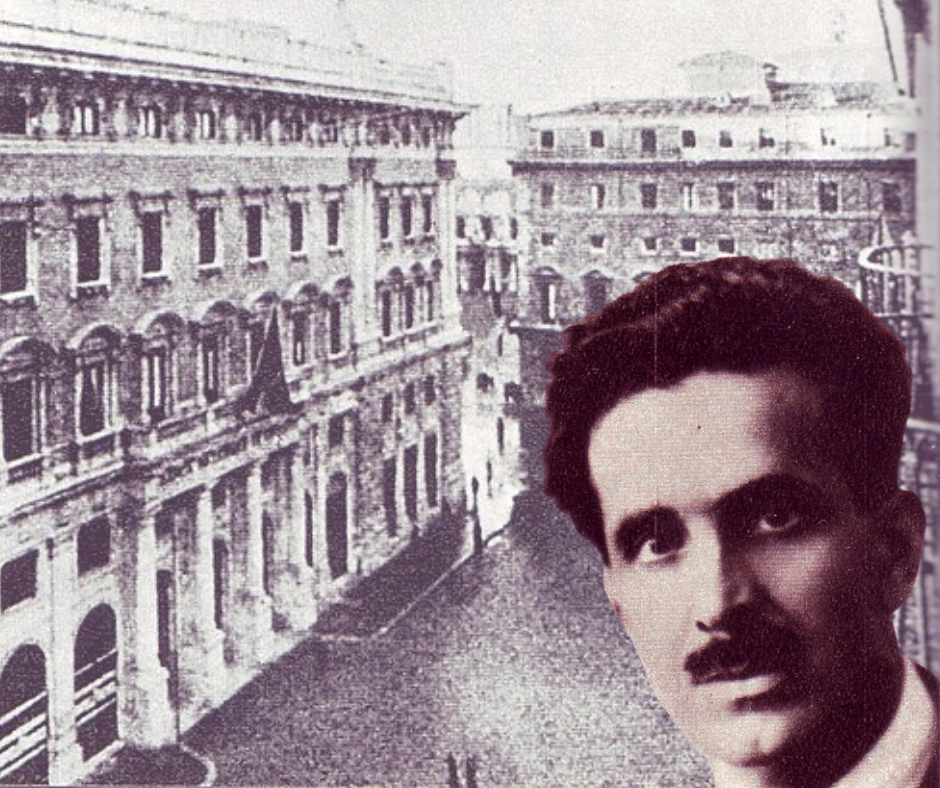

Un focus: Eusebio Giambone

Un focus: Eusebio Giambone

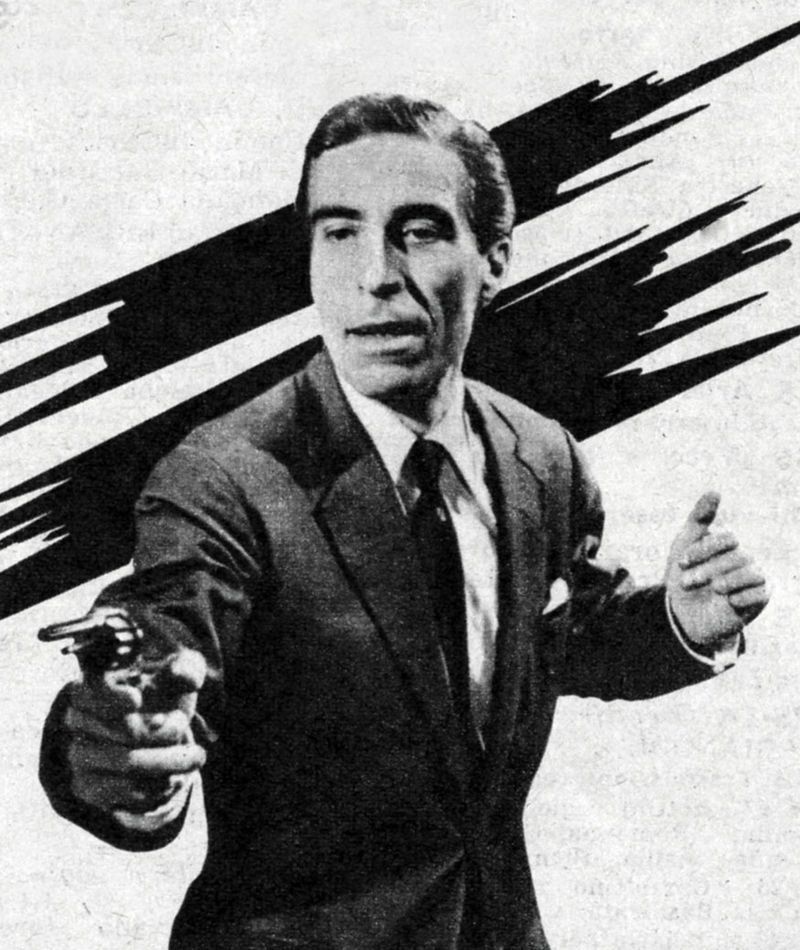

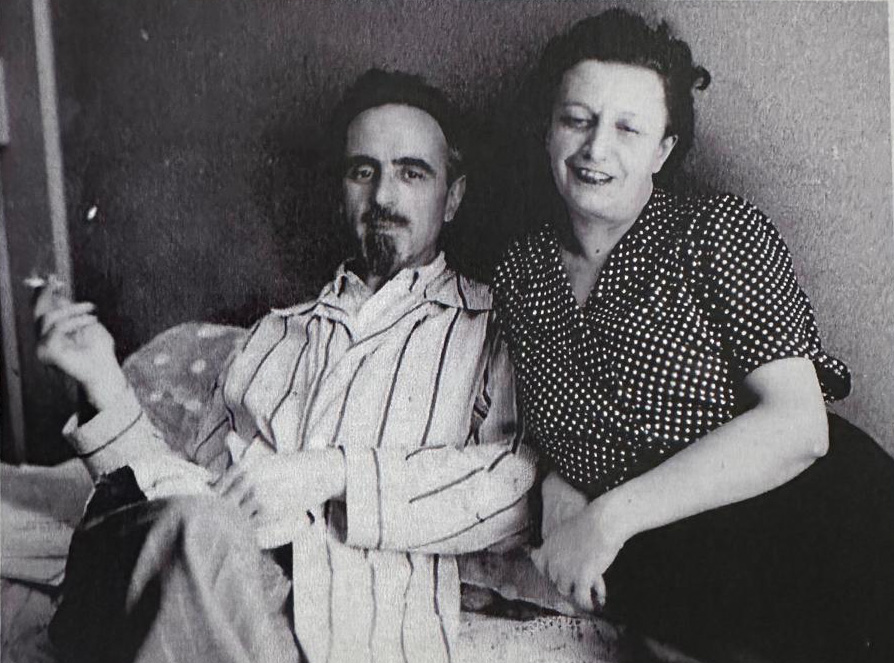

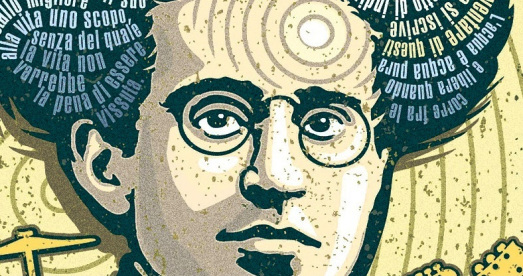

Nato a Camagna Monferrato (AL) nel 1903, figlio di un ferroviere trasferito a Torino, dopo gli studi tecnici, fece il tornitore. Nel settembre del 1920, Giambone partecipò all’occupazione delle fabbriche. Processato con l’accusa di aver fabbricato illegalmente armi automatiche e assolto, alla nascita del fascismo, si impegnò nelle squadre di difesa operaia. Membro della Gioventù socialista, conobbe Antonio Gramsci, entrò nel gruppo dell’Ordine Nuovo e nel 1921 (a soli 18 anni) contribuì alla nascita del Pcd’I. Nel dicembre 1922, dopo le violenze dei fascisti di Brandimarte a Torino, riparò in Francia, dove restò tredici anni, durante i quali fu uno dei dirigenti, nella regione del Rodano, dell’Unione popolare italiana, che organizzava gli emigrati italiani antifascisti. A Lione sposò una ragazza francese, la bella ed energica Louise Breysse, dal cui matrimonio nacquero due figli, il primo morto di meningite e Gisella, nata nel 1931.

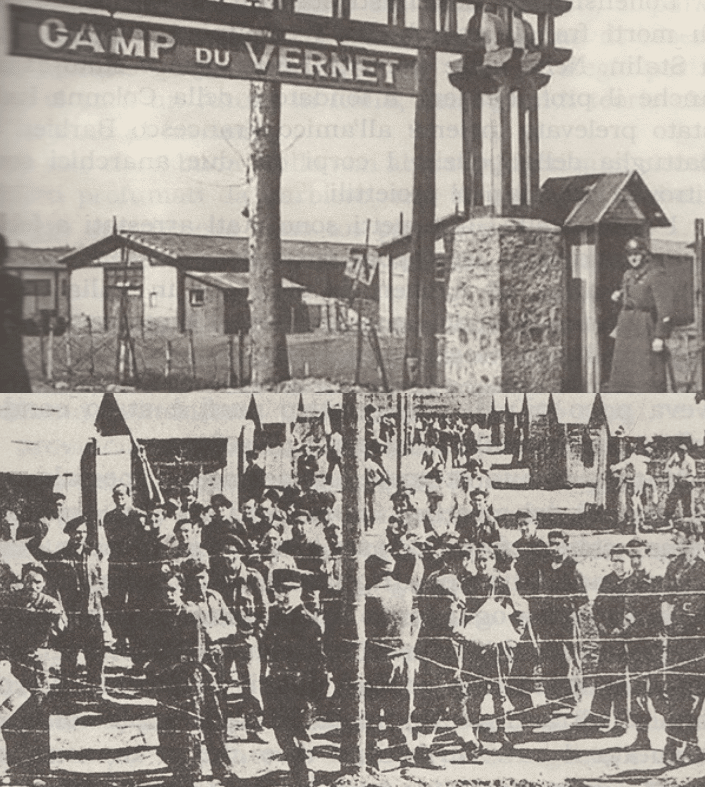

Nel 1937 Eusebio fu colpito dalla morte in Spagna di Vitale, uno dei suoi quattro fratelli, Caduto in guerra contro i franchisti. Nell’inverno del 1940 venne arrestato a Lione, dove abitava con la famiglia, incarcerato e internato nel campo di Vernet. Quando, nel luglio del 1941, i francesi di Vichy lo consegnarono alla polizia italiana, dovette scontare il confino a Castel Baronia, sino alla caduta del governo di Mussolini. Nell’agosto del 1943 Eusebio, pur avendo la possibilità di attendere in Campania l’imminente arrivo degli Alleati, appena sbarcati a Salerno, dopo un viaggio avventuroso sotto bombardamenti e distruzioni, risalendo l’Adriatica insieme a moglie e figlia, come efficacemente racconta Gisella in un libro-intervista, raggiunse Torino, dove riprese l’attività politica e, dopo l’armistizio, curò l’organizzazione della Resistenza nelle fabbriche. Rappresentante del Pci nel primo Comitato militare del CLN regionale piemontese, Giambone (nome di battaglia, Franco), contribuì alla creazione della rete organizzativa militare del capoluogo, coordinando le formazioni partigiane, i rifornimenti, raccogliendo e smistando informazioni, nonché i collegamenti con gli Alleati. Il 31 marzo del 1944, su soffiata di una spia, fu catturato dalla polizia fascista, con altri 14 membri del Comitato.

Il processo-farsa

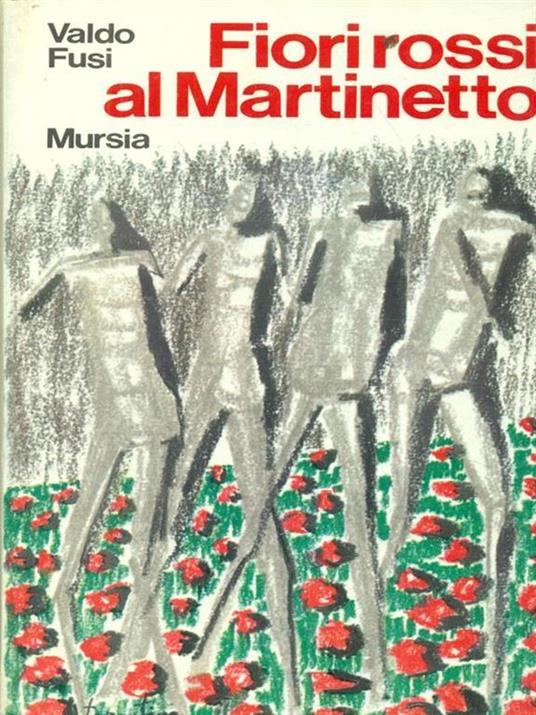

Il dirigente comunista affrontò con grande coraggio e dignità gli interrogatori e il processo-farsa, voluto in fretta dallo stesso Mussolini il 2 aprile. Davanti al Tribunale speciale, prima della fucilazione, rivendicò il diritto di battersi per la libertà. Valdo Fusi, un compagno d’azione cattolico un po’ più giovane (nato a Pavia nel 1911), che scampò al plotone di esecuzione dicendo di essersi trovato in chiesa perché da religioso, ci andava abitualmente a pregare e confessarsi, supportato anche dalla decisiva testimonianza del parroco, racconterà nei suoi scritti, come si svolse il processo e cosa rispose Eusebio durante l’interrogatorio. Ai 15 imputati vennero notificati 4 capi di imputazione: quello più pesante, che contempla la pena di morte, era l’aver commesso, in concorso tra loro, fatti costituenti attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità della Repubblica Sociale Italiana. Il primo ad essere interrogato fu il generale Perotti, poi i colonnelli Gustavo Leporati e Giuseppe Giraudo, il veterinario Paolo Braccini, il ragioniere Pietro Carlando.

Il dirigente comunista affrontò con grande coraggio e dignità gli interrogatori e il processo-farsa, voluto in fretta dallo stesso Mussolini il 2 aprile. Davanti al Tribunale speciale, prima della fucilazione, rivendicò il diritto di battersi per la libertà. Valdo Fusi, un compagno d’azione cattolico un po’ più giovane (nato a Pavia nel 1911), che scampò al plotone di esecuzione dicendo di essersi trovato in chiesa perché da religioso, ci andava abitualmente a pregare e confessarsi, supportato anche dalla decisiva testimonianza del parroco, racconterà nei suoi scritti, come si svolse il processo e cosa rispose Eusebio durante l’interrogatorio. Ai 15 imputati vennero notificati 4 capi di imputazione: quello più pesante, che contempla la pena di morte, era l’aver commesso, in concorso tra loro, fatti costituenti attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità della Repubblica Sociale Italiana. Il primo ad essere interrogato fu il generale Perotti, poi i colonnelli Gustavo Leporati e Giuseppe Giraudo, il veterinario Paolo Braccini, il ragioniere Pietro Carlando.

Nel libro-testimonianza, Fiori rossi al Martinetto, così racconta l’avvocato Valdo Fusi: “Ora esce Eusebio Giambone. Guardo con commozione la sua testa bianca fatta più bianca dalla luce delle lampadine. È solo in mezzo all’aula. Ha un soprabito scuro. Agita un poco le mani mentre parla. Di tanto in tanto alza la voce. L’alza quando afferma la sua fede comunista. Sono comunista. Sono stato espulso dalla Francia per attività comuniste. Ho sempre svolto attività antifascista”. “Avete avuto rapporti con i ribelli?– gli viene chiesto – Sì, ho avuto rapporti con i ribelli di alcune vallate del Piemonte. A favore di chi avete svolto codesta attività? A favore della Brigata Garibaldi. Voi svolgete propaganda antifascista? Sì, l’ho fatta. Sapete che è stato rinvenuto nella vostra abitazione molto materiale di propaganda comunista e una raccolta completa delle circolari del Comitato di Liberazione Nazionale? Sì, lo so. Ignoro il contenuto delle circolari. Ero stato pregato da un compagno di custodire dette circolari. Il pubblico accusatore domanda: Sapete che nelle circolari si parla di paracadutisti inglesi? Non lo sapevo. Non le ho mai lette”..

Nel libro-testimonianza, Fiori rossi al Martinetto, così racconta l’avvocato Valdo Fusi: “Ora esce Eusebio Giambone. Guardo con commozione la sua testa bianca fatta più bianca dalla luce delle lampadine. È solo in mezzo all’aula. Ha un soprabito scuro. Agita un poco le mani mentre parla. Di tanto in tanto alza la voce. L’alza quando afferma la sua fede comunista. Sono comunista. Sono stato espulso dalla Francia per attività comuniste. Ho sempre svolto attività antifascista”. “Avete avuto rapporti con i ribelli?– gli viene chiesto – Sì, ho avuto rapporti con i ribelli di alcune vallate del Piemonte. A favore di chi avete svolto codesta attività? A favore della Brigata Garibaldi. Voi svolgete propaganda antifascista? Sì, l’ho fatta. Sapete che è stato rinvenuto nella vostra abitazione molto materiale di propaganda comunista e una raccolta completa delle circolari del Comitato di Liberazione Nazionale? Sì, lo so. Ignoro il contenuto delle circolari. Ero stato pregato da un compagno di custodire dette circolari. Il pubblico accusatore domanda: Sapete che nelle circolari si parla di paracadutisti inglesi? Non lo sapevo. Non le ho mai lette”..

Seguendo il libro di Giovanni Marino, Castel Baronia – Torino, nel nome di Eusebio Giambone, del 2007: “In attesa della sentenza, gli imputati conservano pacatezza e serenità d’animo, mentre Valdo Fusi contagia tutti con il suo carattere ironico, chiedendo a ognuno quale sia l’ultimo desiderio e rivelando che il suo è dire a San Pietro di avergli portato un comunista”. Arriva la sentenza. Implacabile. Otto condanne a morte (Giuseppe Perotti, Franco Balbis, Eusebio Giambone, Giulio Biglieri, Paolo Braccini, Massimo Montano, Giachino Erik, Quinto Bevilacqua), quattro ergastoli (per Gustavo Leporati, Silvio Geuna, Giuseppe Girando, Garlando Pietro), due anni di carcere per Cornelio Brusio e assolti per insufficienza di prove, Chignoli Luigi e Valdo Fusi. Poco dopo, nel cortile si sono raccolti i parenti dei condannati, Valdo Fusi chiede a tutti se può fare qualcosa per loro. Giambone gli chiede di essere vicino alla sua famiglia e di far studiare sua figlia. Eusebio, con gli altri sette suoi compagni di lotta condannati, viene fucilato il 5 aprile 1944 al Poligono di tiro del Martinetto di Torino da un plotone di militi della GNR (Guardia nazionale repubblicana). A Castel Baronia, dove aveva vissuto empatizzando e facendosi stimare dalla gente del posto, in una casa – racconta la figlia Gisella -, senza servizi igienici, dove erano arrivate anche altre due persone (marito e moglie) e dove dividevano tutto, alla notizia della sua esecuzione, le campane suonarono a lungo. Luisetta e Gisella dopo l’arresto non riusciranno più a vedere Eusebio, di cui avranno in restituzione il cappello e il soprabito, oltre alle lettere consegnate dall’amico scampato alla fucilazione. Gisella, dopo la morte del padre entrerà, sebbene solo tredicenne, come partigiana nella Brigata Curiel.

Stralci della lettera alla moglie Louise

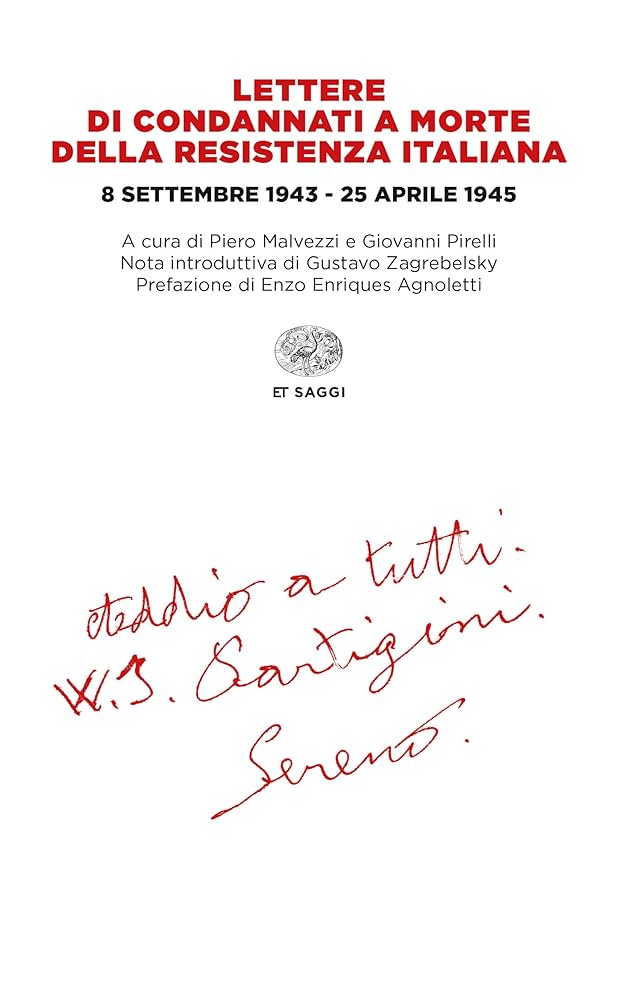

Prima di essere fucilato, Eusebio scrisse alla moglie Luisa e alla figlia Gisella. Le due lettere, tra i documenti più elevati della Resistenza, sono state pubblicate nel volume: Lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana.

“Cara adorata Luisetta, sono calmo, estremamente calmo, non avrei mai creduto che si potesse guardare la morte con tanta calma, non indifferenza, che anzi mi dispiace molto morire, ma ripeto sono tranquillo. – Io che, non sono credente, io che non credo alla vita dell’al di là, mi dispiace morire ma non ho paura di morire: non ho paura della morte, sono forse per questo un Eroe? Niente affatto, sono tranquillo e calmo per una semplice ragione che tu comprendi, sono tranquillo perché ho la coscienza pulita, durante tutta la mia vita breve ho la coscienza di aver fatto del bene non solo nella forma ristretta di aiutare il prossimo, ma dando tutto me stesso, tutte le mie forze, benché modeste, lottando senza tregua per la Grande e Santa Causa della liberazione dell’Umanità oppressa. Fra poche ore io certamente non sarò più, ma sta pur certa che sarò calmo e tranquillo di fronte al plotone di esecuzione come lo sono attualmente, come lo fui durante quei due giorni di simulacro di processo, come lo fui alla lettura della sentenza, perché sapevo già all’inizio di questo simulacro di processo che la conclusione sarebbe stata la condanna a morte. Sono così tranquilli coloro che ci hanno condannati? Certamente no! Essi credono con le nostre condanne di arrestare il corso della storia; si sbagliano! Nulla arresterà il trionfo del nostro Ideale, essi pensano forse di arrestare la schiera di innumerevoli combattenti della Libertà con il terrore? Essi si sbagliano! Ma non credo che essi si facciano queste illusioni: essi sanno certamente di non poter arrestare il corso normale degli avvenimenti, ma agiscono con il terrore per prolungare il più possibile il momento della resa dei conti.- Ad ogni modo siamo una famiglia predestinata a dare tutto per la causa: io oggi, come prima Vitale sul campo di battaglia. In questo momento rivedo come se li vivessi i ventun anni del nostro grande amore, amore che si é confuso e rinnovato nei nostri figli: non vedo una differenza o una mancanza di continuità fra il nostro ardente amore giovanile e il calmo amore della nostra maturità che si esprime con la passione che tutti e due abbiamo riservato alla nostra Gisella. Sii forte per te, per Gisella, sono certo che lo sarai, come sono certo che vedrete il mondo migliore per il quale ho dato tutta la mia modesta vita e sono contento di averla data. Coraggio, vi amo quanto può amare uno sposo ed un padre. Vi stringo in un abbraccio ininterrotto per tutte le ore che mi restano a vivere”.

“Cara adorata Luisetta, sono calmo, estremamente calmo, non avrei mai creduto che si potesse guardare la morte con tanta calma, non indifferenza, che anzi mi dispiace molto morire, ma ripeto sono tranquillo. – Io che, non sono credente, io che non credo alla vita dell’al di là, mi dispiace morire ma non ho paura di morire: non ho paura della morte, sono forse per questo un Eroe? Niente affatto, sono tranquillo e calmo per una semplice ragione che tu comprendi, sono tranquillo perché ho la coscienza pulita, durante tutta la mia vita breve ho la coscienza di aver fatto del bene non solo nella forma ristretta di aiutare il prossimo, ma dando tutto me stesso, tutte le mie forze, benché modeste, lottando senza tregua per la Grande e Santa Causa della liberazione dell’Umanità oppressa. Fra poche ore io certamente non sarò più, ma sta pur certa che sarò calmo e tranquillo di fronte al plotone di esecuzione come lo sono attualmente, come lo fui durante quei due giorni di simulacro di processo, come lo fui alla lettura della sentenza, perché sapevo già all’inizio di questo simulacro di processo che la conclusione sarebbe stata la condanna a morte. Sono così tranquilli coloro che ci hanno condannati? Certamente no! Essi credono con le nostre condanne di arrestare il corso della storia; si sbagliano! Nulla arresterà il trionfo del nostro Ideale, essi pensano forse di arrestare la schiera di innumerevoli combattenti della Libertà con il terrore? Essi si sbagliano! Ma non credo che essi si facciano queste illusioni: essi sanno certamente di non poter arrestare il corso normale degli avvenimenti, ma agiscono con il terrore per prolungare il più possibile il momento della resa dei conti.- Ad ogni modo siamo una famiglia predestinata a dare tutto per la causa: io oggi, come prima Vitale sul campo di battaglia. In questo momento rivedo come se li vivessi i ventun anni del nostro grande amore, amore che si é confuso e rinnovato nei nostri figli: non vedo una differenza o una mancanza di continuità fra il nostro ardente amore giovanile e il calmo amore della nostra maturità che si esprime con la passione che tutti e due abbiamo riservato alla nostra Gisella. Sii forte per te, per Gisella, sono certo che lo sarai, come sono certo che vedrete il mondo migliore per il quale ho dato tutta la mia modesta vita e sono contento di averla data. Coraggio, vi amo quanto può amare uno sposo ed un padre. Vi stringo in un abbraccio ininterrotto per tutte le ore che mi restano a vivere”.

Stralci della lettera alla figlia Gisella

“Cara Gisella, quando leggerai queste righe il tuo papà non ci sarà più. Oggi sei troppo piccola per comprendere perfettamente queste cose, ma quando sarai più grande sarai orgogliosa di tuo padre e lo amerai molto di più, se lo puoi, perché già so che lo ami molto. Non piangere, cara Gisellina, asciuga i tuoi occhi, tesoro mio, consola la tua mamma da vera donnina che sei. Per me la vita è finita, per te incomincia, la vita vale di essere vissuta quando si ha un ideale, quando si vive onestamente, quando si ha l’ambizione di essere non solo utili a se stessi ma a tutta l’umanità”. La esorta poi a studiare e qualora, fosse costretta a lavorare per mantenersi, a non trascurare comunque lo studio. Eusebio Giambone è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor militare, con la motivazione: “Modesto operaio, animato da purissima fede, accorreva all’appello della Patria oppressa. Infaticabile organizzatore e combattente audace sapeva trasfondere ai compagni di lotta lo stesso entusiasmo che lo animava per la causa alla quale aveva dedicato tutto se stesso. Catturato dal nemico, processato e condannato a morte, affrontava impavido il plotone di esecuzione e nel cadere sotto la raffica del piombo nemico lanciava, con l’offerta della sua vita, l’estrema invocazione alla Patria. Luminosa figura di combattente della libertà”.

“Cara Gisella, quando leggerai queste righe il tuo papà non ci sarà più. Oggi sei troppo piccola per comprendere perfettamente queste cose, ma quando sarai più grande sarai orgogliosa di tuo padre e lo amerai molto di più, se lo puoi, perché già so che lo ami molto. Non piangere, cara Gisellina, asciuga i tuoi occhi, tesoro mio, consola la tua mamma da vera donnina che sei. Per me la vita è finita, per te incomincia, la vita vale di essere vissuta quando si ha un ideale, quando si vive onestamente, quando si ha l’ambizione di essere non solo utili a se stessi ma a tutta l’umanità”. La esorta poi a studiare e qualora, fosse costretta a lavorare per mantenersi, a non trascurare comunque lo studio. Eusebio Giambone è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor militare, con la motivazione: “Modesto operaio, animato da purissima fede, accorreva all’appello della Patria oppressa. Infaticabile organizzatore e combattente audace sapeva trasfondere ai compagni di lotta lo stesso entusiasmo che lo animava per la causa alla quale aveva dedicato tutto se stesso. Catturato dal nemico, processato e condannato a morte, affrontava impavido il plotone di esecuzione e nel cadere sotto la raffica del piombo nemico lanciava, con l’offerta della sua vita, l’estrema invocazione alla Patria. Luminosa figura di combattente della libertà”.

Dopo la fucilazione di Eusebio Giambone, presero il suo nome la XIX Brigata Garibaldi e un distaccamento della 181a. Dopo la Liberazione, la città di Torino gli dedicò una strada e così ha fatto più di recente Castel Baronia. Gisella, dopo essere tornata più d’una volta a Castel Baronia ritrovando anche Raffaella, l’amica dei tempi del confino, è morta a Torino il 14 gennaio 2023. Anche Castel Baronia ha dedicato una strada al suo eroico padre antifascista.

Gli 80 anni della Liberazione celebrati a Grottaminarda

In occasione degli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo, a Grottaminarda (AV) il 25 Aprile si è parlato di internati in Irpinia durante la Seconda guerra mondiale, nella manifestazione voluta dal Comune, dall’Anpi, dalla Associazione Ex combattenti e reduci e Fidapa, presso l’aula consiliare Sandro Pertini. Sono intervenuti: il sindaco Marcantonio Spera, la sottoscritta (Anpi), Marilisa Grillo, consigliera delegata alla Cultura, Nadia Savino (Fidapa), Raffaele Masiello (Ancr), Virginia Pascucci (presidente del Consiglio comunale). Ha concluso Franco Vittoria, docente di Storia delle istituzioni politiche dell’Università Federico II di Napoli, ribadendo che: “Il 25 Aprile non è una stanca celebrazione della memoria, ma la capacità, il luogo, la consacrazione dei luoghi che devono rinnovare la memoria. La storia non deve essere un mero corollario celebrativo, ma un codice morale collettivo in grado di far comprendere le ferite e le conquiste di quel ventennio”.

Floriana Mastandrea, direttivo Comitato provinciale Anpi Avellino

Fonti

Contributi tratti dai lavori di: Stefano Ventura, Annibale Cogliano, Giovanni Marino, Vittorio Caruso, Paolo Speranza, Fiorenzo Iannino, Tommaso Aulisa, Manuela D’Agostino, Ivana Tanga, Giovanni Acocella, Nunzia Marrone, Rocco Pignatiello, Nicola di Guglielmo, Melania Sammarco.

Pubblicato giovedì 22 Maggio 2025

Stampato il 14/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/in-irpinia-nei-luoghi-del-confino-fascista-dove-nacque-la-classe-dirigente-dellitalia-libera/