Anche quest’anno ricorre il Giorno del ricordo, istituito dal Parlamento italiano con un’apposita legge, la numero 92 del 30 marzo 2004. Non è inutile né ozioso richiamare ciò che la norma prevede. Recita infatti la medesima che «la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». La frase è lunga e composita poiché somma in sé più aspetti di quella dolorosa vicenda, i cui effetti non sono ancora stati del tutto sopiti. Si parla, infatti, di «tragedia degli italiani» per poi aggiungere «di tutte le vittime delle foibe» (che non furono solo italiane). A ciò si aggiungono, subito dopo, le vittime «dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopo guerra» nonché coloro che subirono gli effetti «della più complessa vicenda del confine orientale». Quest’ultima allocuzione è strategica poiché permette di contestualizzare le vicende storiche che sono il vero oggetto della ricorrenza, evitando quei fenomeni di interessata miopia che inducono certuni a denunciare la sofferenza degli uni dimenticando quella degli altri. Gli attori di quella storia furono infatti molti, così come ampio è l’arco temporale che va preso in considerazione.

Il primo dato da considerare, quindi, è di lungo periodo e rimanda all’Italia e all’indirizzo nazionali sta assunto dalle élite liberali prima e fasciste poi. Non di meno, ed è dato che non può essere trascurato, vanno tenute in considerazione anche le istanze irredentiste avanzate da sloveni, croati e serbi. La drammaticità di queste pretese era moltiplicata, in quei territori che compongono l’Istria, la Dalmazia, il Quarnero e la Venezia Giulia, dal fatto che essi costituivano il luogo di confluenza tra comunità linguistiche e culturali distinte, destinate a coesistere su spazi condivisi o comunque limitrofi.

Già l’Impero asburgico aveva incentivato le richieste di sloveni e croati, ritenuti nazionalità più affidabili della minoranza italiana nella lotta contro la politica di espansione perseguita dalla Serbia, mirante ad unificare gli slavi del sud in un’unica comunità politica. La fine della Grande guerra del 1914-1918, scatenatasi peraltro nei Balcani, e gli assetti geopolitici che ne derivarono comportarono l’annessione al Regno d’Italia di una parte delle terre da quest’ultimo rivendicate: Trieste, l’Istria, la città di Zara e alcune isole ma non la Dalmazia.

I territori erano tuttavia abitati da consistenti minoranze slovene e croate. Ben presto si verificarono violenze ai loro danni, organizzate da gruppi di nazionalisti e dal nascente fascismo, che proprio in Venezia Giulia condusse alcune delle sue azioni più eclatanti, applicando la prassi del cosiddetto «fascismo di frontiera», basata sul ricorso sistematico alla violenza contro quanti erano ritenuti suoi avversari. Si trattava di una posizione radicale, che si proponeva come estremo baluardo dell’italianità minacciata dalle pressioni del mondo slavo, individuato fin da subito in quella sede come il principale nemico da combattere e distruggere.

Una battaglia da portare avanti attraverso una politica basata sull’esclusione delle minoranze “straniere” dalla vita pubblica, poiché ritenute inferiori culturalmente e socialmente. Non a caso, quindi, già nel 1920 Mussolini ebbe a dichiarare, in un discorso tenuto a Pola, che «di fronte a una razza come la slava, inferiore e barbara, non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. Io credo che si possano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani». L’episodio più noto, nella lunga catena di violenze, fu l’incendio del «Narodnidom» (la Casa nazionale slovena) di Trieste, compiuto da squadristi fascisti, che assunse a posteriori un forte significato simbolico, in quanto fu vissuto come l’inizio delle violenze a danno degli slavi.

Negli anni successivi la politica di cosiddetta «italianizzazione» portò ad una prassi di assimilazione forzata delle popolazioni locali, le cui specificità culturali furono integralmente conculcate nel mentre gli esponenti delle minoranze venivano esclusi dal governo e dalle amministrazioni locali. Altri provvedimenti vessatori avrebbero poi avuto corso successivamente, fino al tentativo di cancellare, nel nome di una «bonifica nazionale» che doveva corroborare un nesso immediato tra italianità e fascismo, ogni traccia linguistica locale. Di fatto l’azione del governo fascista si adoperò per annullare l’autonomia culturale e linguistica di cui le popolazioni slave avevano ampiamente goduto durante la dominazione asburgica ed esasperò i sentimenti di inimicizia nei confronti dell’Italia, facendo maturare un forte risentimento nei confronti della popolazione italofona, stanziata perlopiù nei centri urbani e percepita, dalle campagne a prevalenza slava, come la radice di un dominio tanto tracotante quanto ingiustificato.

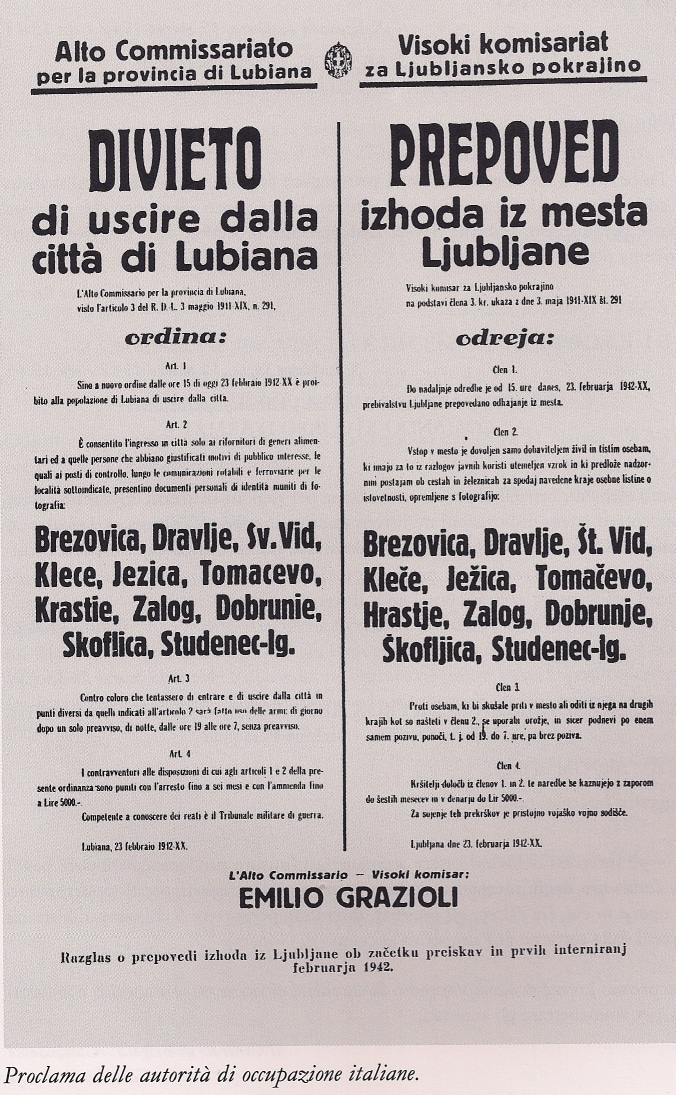

Con la Seconda guerra mondiale, e l’invasione delle truppe dell’Asse del Regno di Jugoslavia, l’Italia riuscì ad annettersi gran parte della Slovenia, la Dalmazia settentrionale e le Bocche di Cattaro. Inoltre occupò tutta la fascia costiera della ex-Jugoslavia, con un ampio entroterra. In Dalmazia da subito fu applicata una ottusa e controproducente politica di italianizzazione forzata, a ricalco di quella già seguita nei territori annessi al Regno. Più in generale, l’esercito italiano si adoperò in ripetute attività antipartigiane, non lesinando nelle violenze, tra le quali vanno annoverati i trasferimenti forzati delle popolazioni locali e la fucilazione degli ostaggi.

Con l’8 settembre 1943 il sistema di controllo italiano collassò, nel mentre i tedeschi si assicuravano il controllo di Trieste, di Pola e Fiume, lasciando invece le campagne temporaneamente prive di controllo. I partigiani jugoslavi, già attivi negli anni precedenti, poterono così occupare una parte della regione, mantenendo le proprie posizioni per circa un mese. Nel settembre di quell’anno si ebbe così la prima ondata di infoibamenti, ai danni di circa 600-800 persone, perlopiù membri del locale fascismo, rappresentanti dello Stato italiano, autorità cittadine ma anche esponenti della comunità nazionale italiana. Più in generale, sia pure nell’ambito di sollevazioni spontanee, ci si adoperò contro quanti erano reputati come nemici della futura Federazione jugoslava, che si intendeva creare e consolidare anche in quei luoghi.

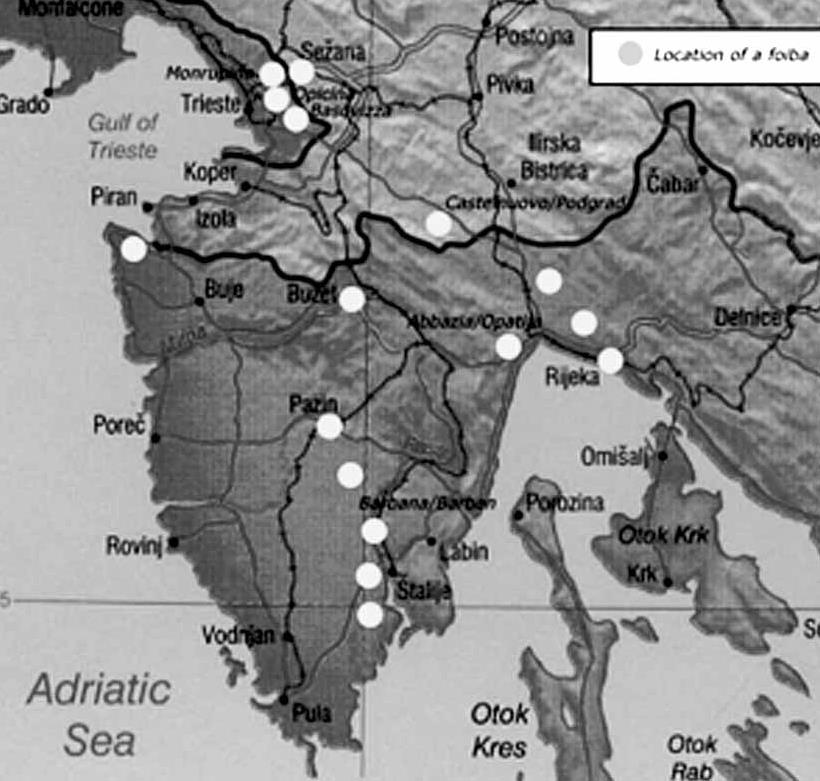

La pratica di infoibare consisteva nel gettare le vittime, vive o già decedute, nelle foibe, ovvero nei rilievi del terreno carsico, assai diffusi in quei luoghi. La caduta verso il basso per molte decine di metri, oltre ad assicurare la morte istantanea o per sopravvenuta inedia, garantiva anche l’occultamento dei cadaveri.

Nel corso della prima settimana dell’ottobre del 1943 i tedeschi provvidero, con l’«operazione nubifragio», a scalzare i reparti partigiani, ricorrendo alle più efferate violenze contro la popolazione civile. Nel corso di tali eventi anche alcuni italiani furono colpiti dalla repressione nazista. Nell’anno e mezzo successivo l’occupazione tedesca dei territori del nord-est, che in parte erano ora sotto il diretto controllo amministrativo di Berlino, con la creazione della regione meridionale denominata «Zona di operazioni del litorale adriatico», insieme alla lotta antipartigiana, alla politica antislava e alle persecuzioni antiebraiche, raggiunse livelli di rinnovata e inaudita ferocia. La propaganda neofascista della Repubblica di Salò, di contro, diede da subito ampia notizia dei ritrovamenti di corpi nei rilievi carsici, fatto che suscitò una forte impressione popolare. Fu da allora che il termine «foibe» cominciò ad essere associato agli eccidi, fino a diventarne sinonimo esclusivo, associato alla cosiddetta «barbarie slava».

Sul versante croato, sloveno e serbo al risentimento contro il nazifascismo si andò di nuovo associando l’avversione verso gli italiani visti, molto spesso a torto, come minoranza privilegiata poiché integralmente fascista. Quando nell’ottobre del 1944 gli jugoslavi procedettero all’occupazione di Zara seguì l’eccidio di circa 200 nostri connazionali, alcuni dei quali tragicamente annegati in mare. Nella fase terminale della guerra, nel mentre il sistema di occupazione tedesco andava disfacendosi, le truppe della IV armata di Tito, che aveva da tempo costituito un vero e proprio esercito partigiano su base multietnica, si adoperarono per raggiungere le grandi città italiane della Venezia Giulia, per sottrarle al futuro controllo angloamericano. Tra il 30 aprile e il 1° maggio 1945 i reparti del IX Korpus sloveno occuparono l’Istria, Trieste e Gorizia. Da subito fu applicata una rigorosa e sistematica politica che aveva due obiettivi: mentre sul piano militare si intendeva stabilire una piena sovranità jugoslava sui territori conquistati, la polizia politica titina, l’Ozna, in massima autonomia e discrezionalità, doveva ora fare piazza pulita di quanti si sarebbero potuti opporre all’annessione della Venezia Giulia alla nascente Federazione jugoslava. In tal senso gli esponenti più in vista delle locali comunità italiane, e tra questi non pochi antifascisti, furono da subito fatti bersaglio di una violenta repressione. Nel mese di maggio e fino a giugno inoltrato diverse migliaia di persone, nella misura di almeno 5.000, furono così infoibate.

Sul versante croato, sloveno e serbo al risentimento contro il nazifascismo si andò di nuovo associando l’avversione verso gli italiani visti, molto spesso a torto, come minoranza privilegiata poiché integralmente fascista. Quando nell’ottobre del 1944 gli jugoslavi procedettero all’occupazione di Zara seguì l’eccidio di circa 200 nostri connazionali, alcuni dei quali tragicamente annegati in mare. Nella fase terminale della guerra, nel mentre il sistema di occupazione tedesco andava disfacendosi, le truppe della IV armata di Tito, che aveva da tempo costituito un vero e proprio esercito partigiano su base multietnica, si adoperarono per raggiungere le grandi città italiane della Venezia Giulia, per sottrarle al futuro controllo angloamericano. Tra il 30 aprile e il 1° maggio 1945 i reparti del IX Korpus sloveno occuparono l’Istria, Trieste e Gorizia. Da subito fu applicata una rigorosa e sistematica politica che aveva due obiettivi: mentre sul piano militare si intendeva stabilire una piena sovranità jugoslava sui territori conquistati, la polizia politica titina, l’Ozna, in massima autonomia e discrezionalità, doveva ora fare piazza pulita di quanti si sarebbero potuti opporre all’annessione della Venezia Giulia alla nascente Federazione jugoslava. In tal senso gli esponenti più in vista delle locali comunità italiane, e tra questi non pochi antifascisti, furono da subito fatti bersaglio di una violenta repressione. Nel mese di maggio e fino a giugno inoltrato diverse migliaia di persone, nella misura di almeno 5.000, furono così infoibate.

I massacri avevano però più motivazioni, non riassumendosi solo nel movente politico. Infatti, se da un lato dovevano concorrere a eliminare i reali o potenziali oppositori servivano anche per affermare il principio della predominanza delle nazionalità jugoslave nei confronti della popolazione di lingua e cultura italiana.

In questo senso una parte di queste violenze ebbe anche uno sfondo etnico, laddove una minoranza, considerata dai vincitori come sconfitta e identificata tout court con il fascismo, doveva essere “normalizzata” e assoggettata ai nuovi poteri. Tuttavia non vi fu diretta persecuzione degli italiani in quanto tali, se non di coloro che erano ritenuti incompatibili con il potere titino. Contò infine lo spirito di rivalsa sociale che animava una parte dei repressori, provenienti dalle file del mondo contadino slavo, che vedeva nella persecuzione dei maggiorenti della comunità italiana un modo per “regolare i conti” con la borghesia urbana, la cui predominanza era ritenuta la causa delle proprie disgrazie.

Il movente politico, sommandosi a quello ideologico, storico, culturale e civile originò così una miscela esplosiva, che tuttavia non si fermò all’immediato dopoguerra. Il destino di quelle terre, benché definito politicamente con i successivi trattati di pace, risultava ancora incerto non tanto dal punto di vista della sovranità, oramai consolidata, bensì della composizione sociale e culturale. Le vicende della secca contrapposizione bipolare, percepite tanto più intensamente in territori di confine tra l’Occidente capitalista e l’Oriente socialista, sommandosi al ricordo della storia immediatamente compiutasi, innescarono l’esodo dall’Istria e dalla Dalmazia di un gran numero di persone.

Tra i 200.000 e i 300.000 profughi, perlopiù di origine italiana, si riversarono nel nostro Paese, alla ricerca di una sicurezza che ritenevano di avere perduto una volta per sempre nei luoghi natali. Come ha avuto modo di appurare la Commissione storico-culturale italo-slovena «in definitiva, le comunità italiane furono condotte a riconoscere l’impossibilità di mantenere la loro identità nazionale – intesa come complesso di modi di vivere e di sentire, ben oltre la sola condizione politico-ideologica – nelle condizioni concretamente offerte dallo Stato jugoslavo e la loro decisione venne vissuta come una scelta di libertà». E ancora: «in una prospettiva più ampia, l’esodo degli italiani […] si configura come aspetto particolare del processo di formazione degli Stati nazionali in territori etnicamente compositi, che condusse alla dissoluzione della realtà plurilinguistica e multiculturale esistente nell’Europa centro-orientale e sud-orientale. Il fatto che gli italiani dovettero abbandonare uno Stato federale fondato su di un’ideologia internazionalista, mostra come nell’ambito stesso di sistemi comunisti le spinte e distanze nazionali continuassero a condizionare massicciamente le dinamiche politiche».

Cosa ci rimane di quella storia, la cui drammaticità ci appartiene non solo come italiani ma soprattutto in quanto europei? La necessità di saperci raccontare i tanti aspetti di una vicenda, che non è più oscura, cogliendo la complessità dei fenomeni storici, non riconducibili ad un’unica causa. Solo così si potrà costruire una memoria condivisa poiché costruita non sui coni d’ombra bensì sulle zone di luce, anche quando queste possono rischiarare eventi difficili e particolarmente sofferti.

Claudio Vercelli, storico, Università cattolica del Sacro Cuore

da Patria Indipendente, n° 1 del 2010

Bibliografia:

Gianni Oliva, Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell’Istria, Mondadori, Milano, 2003.

Pierluigi Pallante, La tragedia delle foibe, Editori Riuniti, Roma, 2006.

Raoul Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Rizzoli, Milano, 2005.

Raoul Pupo, Le stragi del secondo dopoguerra nei territori amministrati dall’esercito partigiano jugoslavo, in http://www.italia-liberazione.it/ita/doc/pupo_06_2.pdf

Relazione della “commissione storico-culturale italo-slovena”, in http://www.kozina.com/premik/indexita_porocilo.htm

Guido Rumici, Infoibati. I nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti, Mursia, Milano, 2002.

Roberto Spazzali e Raoul Pupo, Foibe, Bruno Mondadori, Milano, 2003.

Giampaolo Valdevit (cur.), Foibe, il peso del passato. Venezia Giulia 1943-1945,

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1997.

Claudio Vercelli, Il problema storico delle foibe, in “Asti contemporanea”, n. 10.

Pubblicato mercoledì 20 Febbraio 2019

Stampato il 30/06/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/italiani-vittime-e-slavi-perseguitati/