Molte volte si è in ritardo e, nel perdere il treno che abitualmente si utilizza per andare al lavoro, si è costretti a prendere quello successivo. Lungo il tragitto si rimane angosciati al pensiero che si arriverà tardi e si dovrà necessariamente timbrare il cartellino mezz’ora più tardi all’uscita. Altre volte si viaggia in treni affollati e ci si trova a condividere esperienze di estranei che chiacchierano ad alta voce e declamano al telefono pareri a interlocutori magari posizionati su altri vagoni, su altri treni, intenti anch’essi a diffondere certezze, a pochi metri da altri malcapitati che volevano, come noi, sfogliare un quotidiano o leggere un libro. O anche soltanto stare in pace e guardare fuori dal finestrino.

Molte volte si è in ritardo e, nel perdere il treno che abitualmente si utilizza per andare al lavoro, si è costretti a prendere quello successivo. Lungo il tragitto si rimane angosciati al pensiero che si arriverà tardi e si dovrà necessariamente timbrare il cartellino mezz’ora più tardi all’uscita. Altre volte si viaggia in treni affollati e ci si trova a condividere esperienze di estranei che chiacchierano ad alta voce e declamano al telefono pareri a interlocutori magari posizionati su altri vagoni, su altri treni, intenti anch’essi a diffondere certezze, a pochi metri da altri malcapitati che volevano, come noi, sfogliare un quotidiano o leggere un libro. O anche soltanto stare in pace e guardare fuori dal finestrino.

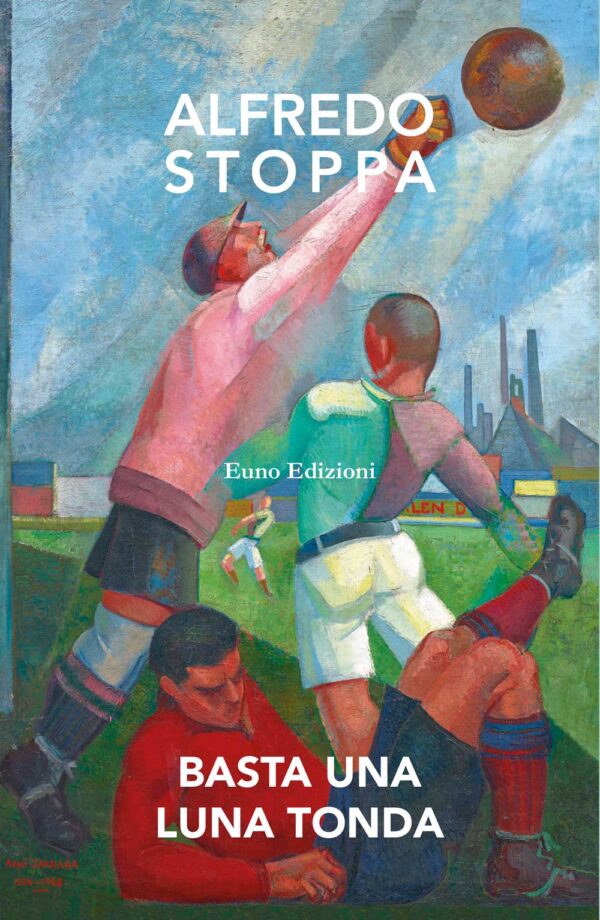

Qualche volta capita invece, evento ormai più unico che raro, di trovarsi senza particolari pensieri rivolti a orari da rispettare, mete da raggiungere frettolosamente o invadenze telefoniche da aggirare e si può godere il privilegio di fantasticare, osservando il panorama in successione che si affaccia davanti al nostro sguardo, cullati dal cadenzato rumore dei vagoni che percuotono i binari e accompagnano ritmicamente i nostri pensieri. Pensando di essere, come nella situazione descritta da Alfredo Stoppa in Basta una luna tonda, in un “treno che sa di legno e di tabacco”.

Qualche volta capita invece, evento ormai più unico che raro, di trovarsi senza particolari pensieri rivolti a orari da rispettare, mete da raggiungere frettolosamente o invadenze telefoniche da aggirare e si può godere il privilegio di fantasticare, osservando il panorama in successione che si affaccia davanti al nostro sguardo, cullati dal cadenzato rumore dei vagoni che percuotono i binari e accompagnano ritmicamente i nostri pensieri. Pensando di essere, come nella situazione descritta da Alfredo Stoppa in Basta una luna tonda, in un “treno che sa di legno e di tabacco”.

Nel viaggio immaginario che compie su un treno locale, anche ad Alfredo, il protagonista del libro, capita di “vagare e divagare”. A un certo punto, con il treno fermo all’ennesima fermata, rimane concentrato a osservare dal finestrino le ombre vaganti che aspettano sulle banchine della stazione. Riesce perfino a intravedere le figure indistinte sedute sulle panche della sala d’attesa. Tra queste gli capita di riconoscerne una. «È lui, ne sono certo, ha quel modo trasognato di guardarsi attorno, come se fosse in cerca di qualcosa, di una nuova improvvisa soluzione, di una insperata possibilità di ribaltare un evento, di conquistare una vittoria, di inseguire un pareggio, di programmare una fuga /…/ È lui, Erno il magiaro /…/ Uno che tra le tante squadre ne ha guidata una incredibile, una squadra dove una metà dei calciatori prendeva a calci, come è normale, un pallone ma non disdegnava fare, rischiando l’espulsione dal campo, sgambetti e dispetti al Testone, sì proprio a lui, il Duce imperiale, il Benito nazionale».

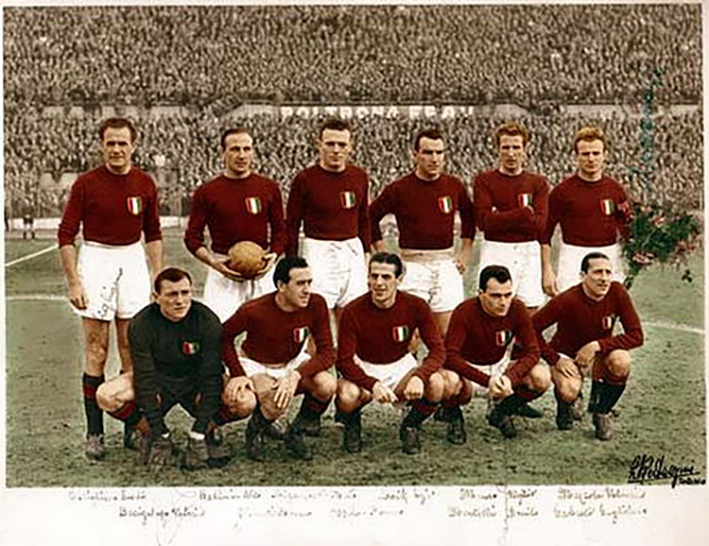

Anton Egri Erbstein, centrocampista e allenatore, nacque nel 1898 a Nagyvárad, nella parte ungherese dell’Impero Austro-Ungarico. Giocò per nove anni nella squadra di calcio del Bak di Budapest e successivamente, una volta giunto in Italia nel 1924, nell’Olimpia Fiume e nel Vicenza. Rientrato in Ungheria, dopo una parentesi di due anni negli Stati Uniti, nella squadra dei Brooklyn Wanderers, abbandonò l’attività di calciatore che aveva condiviso con il lavoro di agente di borsa e si dedicò allo studio delle tattiche di gioco e dei metodi di preparazione atletica, alla luce soprattutto delle novità provenienti dall’Inghilterra. Tornò in Italia nel 1927 e iniziò ad allenare con buoni risultati. La prima squadra allenata fu l’Unione Sportiva Fascista De Pinedo (l’attuale Fidelis Andria) che doveva il suo nome all’aviatore Francesco De Pinedo, autore di una celebre trasvolata atlantica in quegli anni. Si trasferì poi a Bari, quindi a Nocera e a Cagliari. Dopo una partentesi poco fortunata nuovamente a Bari, giunse alla Lucchese nel 1933 dove realizzò la prima delle sue grandi imprese, portando in pochi anni la squadra toscana dalla serie C alla serie A. Nel campionato 1936-37 Erbstein guidò la squadra toscana alla sua prima stagione in serie A a un sorprendente settimo posto. Alla seconda la portò a un meno brillante quattordicesimo posto, posizione che comunque permise alla squadra toscana di mantenere la categoria. A causa delle leggi razziali emesse nel 1938 Egri Erbstein fu poi costretto a lasciare Lucca e, accettando l’offerta del Torino, si trasferì nel 1938 nel capoluogo piemontese dove, preclusa a Lucca la possibilità per gli ebrei di frequentare scuole pubbliche, poté nel capoluogo piemontese iscrivere le figlie a una scuola privata. La squadra granata ottenne fin da subito buoni risultati fino a quando l’allenatore magiaro, convocato dalla questura in ordine all’applicazione delle leggi razziali, fu obbligato ad abbandonare il lavoro e l’Italia.

Erbstein trovò un accordo con la squadra olandese del Feyenord ma non riuscì a raggiungere i Paesi Bassi perché il treno su cui viaggiava fu fermato al confine con la Germania. Dopo qualche mese riuscì a fare rientro in Ungheria, riuscendo nel contempo a mantenere i rapporti con il presidente del Torino Ferruccio Novo, che lo aiutò anche sotto il piano professionale, procurandogli un lavoro come rappresentante commerciale. Con l’invasione tedesca dell’Ungheria iniziarono i rastrellamenti. La moglie e le figlie di Erbstein riuscirono a nascondersi, Ernest invece fu internato in un campo di lavoro dal quale riuscì miracolosamente a fuggire e a ricongiungersi con la famiglia. Finita la guerra rientrò in Italia e divenne nel 1947, dopo una breve parentesi all’Alessandria, il Direttore Tecnico del Torino, contribuendo a creare quella compagine che dominò il calcio italiano nell’immediato dopoguerra tra il 1943 e il 1949. Trovò la morte il 4 maggio 1949 quando, dopo una partita amichevole giocata a Lisbona, l’aereo che riconduceva a casa il Grande Torino si schiantò sulla collina di Superga.

Il protagonista del libro, Alfredo, prosegue il suo viaggio e a un certo punto “all’ennesima fermata del cigolante trenino” solleva lo sguardo e vede salire quattro giovani che “hanno addosso venticinque trent’anni, hanno facce aperte /…/ l’aria di ragazzini in gita, entusiasti ed eccitati come capita quando si va incontro a una giornata insolita”. Dal fisico presume si tratti di calciatori. Dalla scritta impressa sui borsoni che trasportano vede che sono della Lucchese. Alfredo si stropiccia gli occhi. Non gli sembra vero. Intercetta i discorsi dei quattro. Si prendono in giro. Uno dice all’altro: «Ignorante di un istriano /…/ pensa a fare qualche gol in più, Bruno. Non prendi la porta neanche per sbaglio, anche se madre natura ti ha regalato due polmoni d’acciaio, una zucca che se sbatte contro il pallone lo disintegra e un piede, anzi due… che insomma sanno di mollare di quelle castagne».

Il protagonista del libro, Alfredo, prosegue il suo viaggio e a un certo punto “all’ennesima fermata del cigolante trenino” solleva lo sguardo e vede salire quattro giovani che “hanno addosso venticinque trent’anni, hanno facce aperte /…/ l’aria di ragazzini in gita, entusiasti ed eccitati come capita quando si va incontro a una giornata insolita”. Dal fisico presume si tratti di calciatori. Dalla scritta impressa sui borsoni che trasportano vede che sono della Lucchese. Alfredo si stropiccia gli occhi. Non gli sembra vero. Intercetta i discorsi dei quattro. Si prendono in giro. Uno dice all’altro: «Ignorante di un istriano /…/ pensa a fare qualche gol in più, Bruno. Non prendi la porta neanche per sbaglio, anche se madre natura ti ha regalato due polmoni d’acciaio, una zucca che se sbatte contro il pallone lo disintegra e un piede, anzi due… che insomma sanno di mollare di quelle castagne».

Bruno Scher, centrocampista e allenatore, nacque a Capodistria nel 1907. Crebbe nella squadra istriana, passò alla Triestina nel 1928 e successivamente in B a Lecce. Dopo due stagioni in Salento, ottenne il trasferimento al Bari in serie A nel 1932 dove si fece apprezzare all’esordio con due reti in nove partite. Nella squadra pugliese, nonostante il brillante avvio, finì ai margini. “Non si trattava di un problema tecnico, neppure di un problema comportamentale. Il problema era quel cognome così poco italiano, così istriano. Che, unito alla dichiarata fede comunista dell’uomo, lo rendeva un indesiderabile negli anni ruggenti del fascismo”. Gli proposero un escamotage, aggiungere una i al cognome: da Scher a Scheri. Ma Bruno rifiutò. Anziché all’Ambrosiana Inter, dove sembrava dovesse approdare dopo il promettente inizio di stagione, si trasferì nel 1933 alla Lucchese, in serie C, lontano dallo sguardo attento del commissario tecnico dell’Italia Vittorio Pozzo che sembrava intenzionato a convocarlo in Nazionale. Nella Lucchese allenata da Ernő Erbstein si impose come uno degli elementi più forti della compagine e contribuì alle due promozioni che lo portarono nuovamente nella massima serie. Nella città toscana ricevette nuovamente pressioni, questa volta da un dirigente fascista della squadra che gli “suggerì” nuovamente di italianizzare il proprio cognome. Rifiutò anche questa volta. Questa decisione comportò nel 1938 un nuovo declassamento in serie C alla Pieris squadra della provincia di Gorizia e successivamente alla Juventus Siderno ed infine nella natia Istria all’Ampelea di Izola, nell’attuale Slovenia. Finita la carriera di calciatore nel 1943, intraprese quella di allenatore, forte dell’esperienza maturata, ancora giocatore, a Siderno e a Pieris. Allenò dal dopoguerra fino al 1950 l’Aurora Capodistria e nel 1957, in qualità di vice, la Triestina guidata dal suo vecchio compagno della Lucchese Aldo Olivieri. Morì a Muggia in Friuli-Venezia Giulia nel 1978.

Stazione dopo stazione il treno su cui viaggia Alfredo si svuota e rimangono soltanto più lui e i quattro giovani calciatori. Il silenzio che si è venuto a creare è interrotto qualche volta dalle risate dei ragazzi. Uno di loro, l’istriano, si avvicina ad Alfredo per scusarsi e poi, quasi per coinvolgerlo nelle loro chiacchierate, gli sussurra: «Nel vagone siamo rimasti solo noi, le parlo sottovoce, non si sa mai… sono tempi brutti questi, bui, neri» e, per renderlo complice delle loro allegre contese gli chiede: «Secondo lei il genovese quella volta che la squadra era tutta bella schierata, stesa come un lenzuolo al sole, aveva veramente, giusto prima del fischio d’inizio, un bisogno così urgente di grattarsi la coscia? /…/ Perché ‘sto tipo qui si inventa qualsiasi trucco per non esibirsi come un burattino nel saluto romano». E poi, dopo aver suscitato l’ilarità dei compagni cambia tono e prosegue: «Stava sulle balle ai fascisti, ma non l’hanno preso a legnate, hanno fatto finta di non vedere, era troppo bravo a dare calci a un pallone e a farsi trovare, sotto porta, smarcato, completamente libero. Libero, sia di nome che di fatto».

Stazione dopo stazione il treno su cui viaggia Alfredo si svuota e rimangono soltanto più lui e i quattro giovani calciatori. Il silenzio che si è venuto a creare è interrotto qualche volta dalle risate dei ragazzi. Uno di loro, l’istriano, si avvicina ad Alfredo per scusarsi e poi, quasi per coinvolgerlo nelle loro chiacchierate, gli sussurra: «Nel vagone siamo rimasti solo noi, le parlo sottovoce, non si sa mai… sono tempi brutti questi, bui, neri» e, per renderlo complice delle loro allegre contese gli chiede: «Secondo lei il genovese quella volta che la squadra era tutta bella schierata, stesa come un lenzuolo al sole, aveva veramente, giusto prima del fischio d’inizio, un bisogno così urgente di grattarsi la coscia? /…/ Perché ‘sto tipo qui si inventa qualsiasi trucco per non esibirsi come un burattino nel saluto romano». E poi, dopo aver suscitato l’ilarità dei compagni cambia tono e prosegue: «Stava sulle balle ai fascisti, ma non l’hanno preso a legnate, hanno fatto finta di non vedere, era troppo bravo a dare calci a un pallone e a farsi trovare, sotto porta, smarcato, completamente libero. Libero, sia di nome che di fatto».

Libero Marchini, centrocampista, nacque a Castelnuovo Magra nel 1913. Iniziò a giocare nel 1931 alla Carrarese per poi passare due anni dopo alla Fiorentina e nel 1934 al Genova 1893 (l’attuale Genoa). Nonostante avesse ottenuto la promozione con la squadra ligure decise di trasferirsi l’anno successivo alla Lucchese. Dopo due stagioni nella squadra toscana si trasferì alla Lazio nel 1937 dove rimase due anni. Nel secondo anno di permanenza tra i biancocelesti rimase fuori squadra perché colpevole di aver firmato un contratto con il Torino senza consultare la dirigenza della squadra romana. Si trasferì quindi al Torino nel 1939 e successivamente nuovamente alla Lucchese per un anno e alla Carrarese nell’anno successivo, dove aveva iniziato, chiudendo la carriera nel 1943. Nel 1936, quando militava nella Lucchese, disputò cinque partite con la Nazionale, contribuendo alla conquista del trofeo olimpico di quell’anno a Berlino. Con la maglia della Nazionale si rifiutò di tendere il braccio nel saluto romano al termine dell’inno nazionale che precedeva le partite. Nella partita disputata a Genova contro la Cecoslovacchia il 13 dicembre del 1936, dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi, Marchini si abbassò a toccarsi un ginocchio nel momento in cui i compagni alzavano il braccio teso. Libero, fedele al nome che gli aveva dato il padre anarchico, dimostrò di essere “Libero” fino in fondo non piegandosi mai ai cerimoniali fascisti. Morì a Trieste nel 2003.

Il viaggio prosegue e l’istriano continua confidenzialmente a passare in rassegna i compagni a beneficio dell’unico altro viaggiatore presente su quel vagone, Alfredo. «Il padovano, il suo nome è Gino, detto il Caliga, stava così sui coglioni ai neri che prima di una partita, Mussolini nemmeno gli ha dato la mano, il Testone ha fatto finta di non vederlo, come fosse un fantasma». Nella prima partita del campionato 1933-34 pare che Mussolini, nel passare in rassegna i giocatori in compagnia di Bernardini, il capitano della squadra, al cospetto di Callegari, avesse proseguito bofonchiando «Ah… l’anarchico».

Il viaggio prosegue e l’istriano continua confidenzialmente a passare in rassegna i compagni a beneficio dell’unico altro viaggiatore presente su quel vagone, Alfredo. «Il padovano, il suo nome è Gino, detto il Caliga, stava così sui coglioni ai neri che prima di una partita, Mussolini nemmeno gli ha dato la mano, il Testone ha fatto finta di non vederlo, come fosse un fantasma». Nella prima partita del campionato 1933-34 pare che Mussolini, nel passare in rassegna i giocatori in compagnia di Bernardini, il capitano della squadra, al cospetto di Callegari, avesse proseguito bofonchiando «Ah… l’anarchico».

Gino Ferrer Callegari detto “il Caliga”, mediano e allenatore, nacque a Padova nel 1911. Iniziò a giocare da ragazzo in un gruppo sportivo della sua città “Tito Fumeri” e successivamente nel 1927 nelle giovani del Padova dove esordì a soli diciassette anni. Rimase nella squadra veneta fino al 1933, l’anno del passaggio alla Roma dove rimase un solo anno. Nel 1934 si trasferì alla Sampierdarenese (l’attuale Sampdoria) e due anni dopo alla Lucchese. Rimase un solo anno nella squadra toscana per tornare poi nel 1937 alla Sampierdarenese (che nel frattempo aveva cambiato nome in quello di Liguria imposto dal regime). Giocò nella squadra genovese fino al 1944 per poi spostarsi al Genova 1893 (l’attuale Genoa) dove disputò nel periodo bellico la Coppa Città di Genova che nei primi mesi del 1945 era andata a sostituire il normale campionato. Giocò ancora in Liguria, all’Entella, fino al 1950 in qualità di giocatore allenatore. Proseguì da allenatore nel Pontedecimo, squadra dilettantistica della periferia genovese Morì a soli 43 anni a Genova nel 1954. Anche se non esistono riscontri certi relativamente all’episodio del mancato saluto da parte di Benito Mussolini a causa della fede anarchica di Callegari, resta certa l’origine antifascista della famiglia che si rivela nel secondo nome attribuito al figlio, Ferrer, in omaggio al pedagogista anarchico catalano Francisco Ferrer Guardia, fucilato nel 1909 con l’accusa mai provata di essere stato l’ispiratore della rivolta popolare repressa nel sangue (la cosiddetta “Settimana tragica”) che vide la classe operaia di Barcellona e di altre città catalane ribellarsi nell’estate del 1909 al governo che aveva richiamato truppe di riserva da destinare in Marocco, laddove la Spagna aveva ripreso l’attività coloniale.

A un certo punto del viaggio interviene proprio il Caliga e, a proposito dell’istriano, dice: «Mi scoccia ammetterlo, sto testone di un rosso è forte col pallone. Ne ha bucati di portieri, ma di una roba stia sicuro: al Gatto Magico non segna neanche se la porta è vuota». «Il gatto magico, si, come no, certo che è lui. È Aldo Olivieri» pensa Alfredo. Un portiere eccezionale, un campione del mondo “mezzo matto, fuori di testa, usciva dalla porta e correva incontro all’attaccante con l’impeto di una palla di cannone e se l’era davvero spaccata la testa finendo contro i tacchetti di un avversario. Uno schianto. Ci sono voluti trapano e bulloni per mettergli a posto la zucca”.

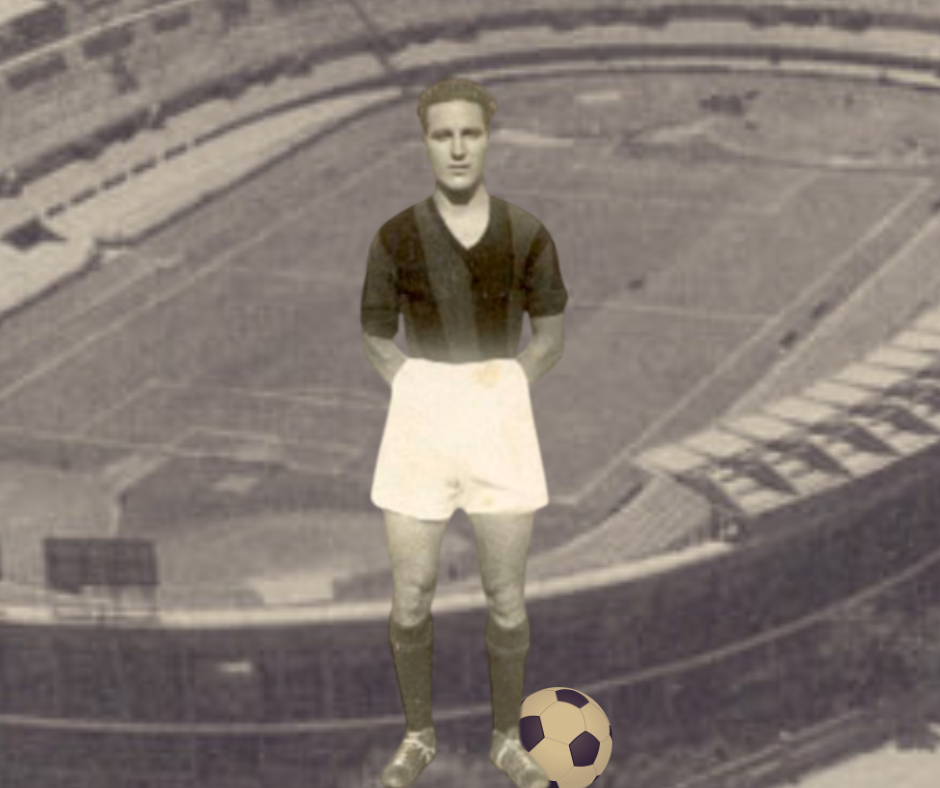

Aldo Olivieri, portiere e allenatore, nacque a San Michele Extra nel 1910. Esordì in serie B nel Verona nel 1929. Passò al Padova nel 1933 dove disputò soltanto otto partite come conseguenza dell’incidente di gioco avvenuto durante una partita contro la Fiumana, nel corso della quale si scontrò con l’attaccante Andrea Kregar. Fu operato e rimase inattivo per un anno. Nonostante il parere contrario dei medici, tornò a giocare accasandosi nel 1934 alla Lucchese, dove giocò fino al 1938. Approdò poi al Torino e rimase fino al 1942 per poi concludere la carriera l’anno successivo nella squadra del Brescia. Giocò 24 partite con la Nazionale, contribuendo alla conquista del titolo mondiale del 1938. Ebbe una lunga carriera da allenatore, dal dopoguerra al 1968. Guidò tra le altre Inter e Juventus. «Quando giocavo, fui punito in un solo caso. Erano gli anni fascisti, io entrai in campo senza fare il saluto romano, strinsi la mano al capitano avversario e l’arbitro me la fece pagare. Io non sono mai stato fascista. Anche in Nazionale: mi adeguavo, ma non approvavo. Dei giocatori, soltanto Monzeglio era un fanatico in camicia nera. Anche Pozzo non confondeva la politica col calcio, e difatti faceva in modo che del Duce non si parlasse mai. Sì, eravamo obbligati a fare il saluto, a recitare, e io recitavo. Ma mai ho preso la tessera: se si ama la libertà, non si può essere fascisti». Aldo Olivieri morì novantenne a Camaiore nel 2001

«Che razza di viaggio , mi stropiccio gli occhi, confuso come un bambino davanti a una vetrina di giocattoli /…/ Una galleria, la luce si spegne, sfiata, si smorza /…/ Socchiudo gli occhi». Dopo un tempo imprecisato il treno su cui viaggia Alfredo frena e si arresta. Il vagone su cui viaggiavano i quattro ragazzi adesso è vuoto. Dove sono finiti? Sono forse scesi e Alfredo non se n’è accorto. Nella stazione dove il treno ha interrotto la propria corsa Alfredo scorge l’insegna di un bar. Scende dal treno. «Segga, il treno non parte subito, fa sempre così a questa fermata», gli dice il solitario avventore seduto ad uno dei tavolini. Si accorge che Alfredo ha posato lo sguardo sui libri che porta con sé e gli dice: «Per me che di mestiere tiro calci a una palla di cuoio vale quasi un gol trovare consolazione tra le pagine di un libro». Alfredo fissa l’uomo seduto davanti a sé: «Ma… scusi lei mi ricorda qualcuno, lei deve essere Bruno Ne…». «Gol! Ha fatto centro».

Bruno Neri, terzino destro, mediano e allenatore, nacque a Faenza nel 1910. Esordì con la squadra della sua città il Faenza. Si trasferì alla Fiorentina nel 1929 contribuendo alla promozione della squadra nella massima serie. Giocò successivamente un anno alla Lucchese nel campionato 1936 – 37, nella squadra che conseguì inaspettatamente il settimo posto alla pari con la più titolata Ambrosiana Inter. Giocò poi al Torino fino al 1940 e, a trent’anni, fece ritorno nella sua città per allenare la squadra dov’era cresciuto, il Faenza. Pare fosse appassionato di arte e poesia e che partecipasse ad incontri culturali con scrittori, poeti ed attori. Nel corso dell’esperienza calcistica diede dimostrazione della sua avversione nei confronti del fascismo. Rimane celebre una sua foto del 1931 nella quale, all’inaugurazione dello stadio fiorentino dedicato a Giovanni Berta martire fascista delle squadre d’azione fiorentine (l’impianto fu intitolato successivamente ad Artemio Franchi) fu l’unico a non rendere omaggio alle autorità presenti in tribuna con il tradizionale saluto romano. Si avvicinò in seguito agli ambienti antifascisti e si arruolò tra le file della Resistenza partigiana, diventando Vicecomandante del Battaglione Ravenna con nome di battaglia “Berni”. Cadde insieme a Vittorio Bellenghi in uno scontro con i nazisti avvenuto il 10 luglio 1944 a Marradi nei pressi dell’Eremo di Gamogna, sull’Appennino tosco-romagnolo.

Cinque calciatori antifascisti guidati da un allenatore ebreo perseguitato. Una storia incredibile. Insieme giocarono nella stagione 1936-37, quella del settimo posto, risultato mai più raggiunto dalla società toscana. Una compagine che per una singolare serie di circostanze era costituita in buona parte da giocatori avversi al regime. Alcuni pagheranno la propria ostinata volontà di non piegarsi alle regole imposte dal fascismo con una carriera meno soddisfacente di quanto era lecito aspettarsi. Un altro, Bruno Neri, pagherà la propria scelta con la vita.

È normale chiedersi, a 88 anni dai successi di quella squadra speciale e a 81 anni dalla morte di Bruno Neri, quanto è rimasto a Lucca di un’avvincente e nello stesso tempo tragica storia come questa? Qualche anno fa, nell’ottobre del 2017, come risposta a uno sconcertante episodio che aveva visto un gruppo di ultras della società rossonera abbondare la curva nel momento in cui allo stadio veniva omaggiato un tifoso novantottenne superstite dei lager, l’Associazione Volontari della Libertà di Lucca aveva chiesto di intitolare la curva ovest dello Stato di Porta Elica a Erno Erbstein. Con qualche anno di ritardo, nella seduta del 25 marzo del 2021, il Consiglio comunale di Lucca accoglieva la richiesta e decideva di intitolare allo storico allenatore la tribuna dell’impianto. Da rilevare che nella città toscana è dedicata ad Erbstein anche una piazza. Qualche anno fa, nel marzo del 2019, la targa che reca il suo nome era stata imbrattata. Il sindaco di quegli anni Alessandro Tambellini aveva denunciato: “Estrema destra strisciante, gente che inneggia al Duce e al Fascismo e che occupa una parte della curva della Lucchese, senza però conoscere la storia gloriosa della squadra per cui tifano”.

È normale chiedersi, a 88 anni dai successi di quella squadra speciale e a 81 anni dalla morte di Bruno Neri, quanto è rimasto a Lucca di un’avvincente e nello stesso tempo tragica storia come questa? Qualche anno fa, nell’ottobre del 2017, come risposta a uno sconcertante episodio che aveva visto un gruppo di ultras della società rossonera abbondare la curva nel momento in cui allo stadio veniva omaggiato un tifoso novantottenne superstite dei lager, l’Associazione Volontari della Libertà di Lucca aveva chiesto di intitolare la curva ovest dello Stato di Porta Elica a Erno Erbstein. Con qualche anno di ritardo, nella seduta del 25 marzo del 2021, il Consiglio comunale di Lucca accoglieva la richiesta e decideva di intitolare allo storico allenatore la tribuna dell’impianto. Da rilevare che nella città toscana è dedicata ad Erbstein anche una piazza. Qualche anno fa, nel marzo del 2019, la targa che reca il suo nome era stata imbrattata. Il sindaco di quegli anni Alessandro Tambellini aveva denunciato: “Estrema destra strisciante, gente che inneggia al Duce e al Fascismo e che occupa una parte della curva della Lucchese, senza però conoscere la storia gloriosa della squadra per cui tifano”.

Alcuni in effetti è probabile che quella storia non la conoscano. O consapevolmente la ignorano. C’è però qualcuno a Lucca che quella storia la conosce bene. E difende i valori che quella squadra ha rappresentato. È una realtà sportiva che a fatica si può definire esclusivamente calcistica. Una realtà che ha stabilito una forte connessione con la Lucchese di quegli anni. Un’affinità che nasce dall’identità antifascista che accomuna le due storie e che si manifesta con iniziative concrete. All’interno di un fenomeno, il calcio a dimensione popolare, cresciuto e sviluppatosi in Italia come risposta agli aspetti tossici del calcio professionistico.

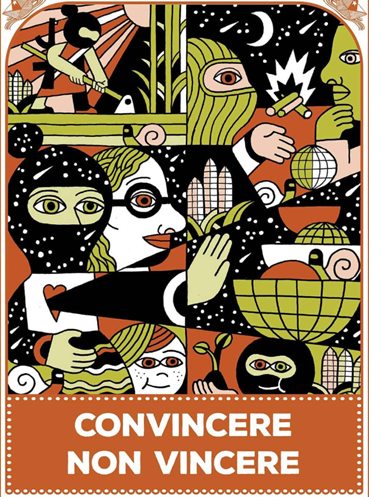

La società si chiama Popolare Trebesto. Il nome deriva dal dialetto lucchese che indica in “trebesto”, un bambino molto vivace, irrequieto, che si fa fatica a contenere. Una scelta che testimonia i legami popolari e il radicamento sul territorio. Il simbolo è quello della vespa, un animale che vive in colonie, provvista di un pungiglione che utilizza a scopo esclusivamente difensivo, soltanto se viene molestata.

Il luogo in cui si praticano le diverse attività sportive, ricreative e culturali della Popolare Trebesto è il campo sportivo Bardo rilevato dalla Società nel 2020 in seguito alla partecipazione ad un bando comunale di assegnazione dell’area. La società ha riqualificato gli spazi affinché lo spazio, in condizioni di degrado prima della consegna, divenisse uno spazio di aggregazione. Dopo alcune interruzioni legate al malfunzionamento degli impianti preesistenti, ora lo spazio è divenuto un luogo accogliente e dotato dei necessari requisiti per svolgere le attività previste. Il campo è affiancato da un fabbricato di due piani al cui interno sono ospitati gli spogliatoi e i servizi, l’ufficio, il bar ristorante e la palestra dove si svolgono yoga, ginnastica, acrobatica aerea e gli allenamenti della boxe maschile e femminile. Le pareti dell’edificio sono state decorate da un artista valenciano amico della Trebesto che, in cambio della sola ospitalità nei giorni di esecuzione dell’opera, ha realizzato un magnifico murales che occupa due pareti. Su una di queste pareti, realizzate prevalentemente con i colori giallo e nero della Società, campeggia una scritta significativa: “un campo molti mondi”.

Molto suggestiva è la veduta su un lato del campo che costeggia la strada su cui sorge l’impianto. A cornice del terreno di gioco spicca l’imponente acquedotto in stile romano costruito nella metà dell’Ottocento su progetto dell’architetto lucchese Lorenzo Nottolini che nella città toscana realizzò, tra gli altri, la cappella Orsetti all’interno del cimitero monumentale e l’Osservatorio astronomico “La Specola di Lucca”. Di Nottolini anche il progetto urbanistico che diede vita all’incantevole Piazza dell’Anfiteatro costruita sui resti dell’antica arena romana.

Come mi ha spiegato Davide Bernardi, socio della Trebesto con il quale mi sono intrattenuto piacevolmente parlando di calcio e non solo di calcio, la Società è sorta nel marzo del 2018 come conseguenza di un’idea di alcuni amici che, mossi dalla volontà di creare in città una società di sport popolare, avevano a dicembre 2017 esplorato sul territorio se ci fosse interesse a sviluppare un progetto di quel tipo. Dopo la prima assemblea, alla quale parteciparono 86 persone, si proseguì con i passi necessari alla costituzione della Società. Tratto fondamentale della realtà che andava a delinearsi era l’assenza di un unico proprietario e di sponsor commerciali. Un’organizzazione orizzontale, dove tutti contavano allo stesso modo e tutti, necessariamente, sentivano di essere coinvolti in un progetto che li vedeva protagonisti. “Lo sport è una cosa seria: è luogo di aggregazione, è momento di educazione collettiva, è fenomeno sociale di massa. Crea esperienze e legami troppo importanti per poter rischiare di esser spazzato via da un soffio di vento, da una decisione arbitraria di un singolo proprietario o da una crisi finanziaria. Per noi, la risposta a questa minaccia è la restituzione della sua gestione a chi per primo lo vive, dagli atleti ai tifosi; risposta che trova forma concreta nell’azionariato popolare. Un modello di proprietà collettiva, che responsabilizza e rende partecipe del progetto ogni sostenitore, che punta ad un coinvolgimento ampio sulla base di pochi ma chiari principi fondativi, a partire dai quali tutti possono contribuire a delinearne le forme comuni tramite percorsi decisionali condivisi”. Una realtà, peraltro, inserita in un panorama sportivo come quello lucchese segnato nel recente passato da una serie indicativa di crisi societarie e fallimenti di società possedute da una sola proprietà. Comprese quelle che hanno colpito la storica compagine della Lucchese del glorioso campionato 1936 – 37, rifondata di recente.

Come mi ha spiegato Davide Bernardi, socio della Trebesto con il quale mi sono intrattenuto piacevolmente parlando di calcio e non solo di calcio, la Società è sorta nel marzo del 2018 come conseguenza di un’idea di alcuni amici che, mossi dalla volontà di creare in città una società di sport popolare, avevano a dicembre 2017 esplorato sul territorio se ci fosse interesse a sviluppare un progetto di quel tipo. Dopo la prima assemblea, alla quale parteciparono 86 persone, si proseguì con i passi necessari alla costituzione della Società. Tratto fondamentale della realtà che andava a delinearsi era l’assenza di un unico proprietario e di sponsor commerciali. Un’organizzazione orizzontale, dove tutti contavano allo stesso modo e tutti, necessariamente, sentivano di essere coinvolti in un progetto che li vedeva protagonisti. “Lo sport è una cosa seria: è luogo di aggregazione, è momento di educazione collettiva, è fenomeno sociale di massa. Crea esperienze e legami troppo importanti per poter rischiare di esser spazzato via da un soffio di vento, da una decisione arbitraria di un singolo proprietario o da una crisi finanziaria. Per noi, la risposta a questa minaccia è la restituzione della sua gestione a chi per primo lo vive, dagli atleti ai tifosi; risposta che trova forma concreta nell’azionariato popolare. Un modello di proprietà collettiva, che responsabilizza e rende partecipe del progetto ogni sostenitore, che punta ad un coinvolgimento ampio sulla base di pochi ma chiari principi fondativi, a partire dai quali tutti possono contribuire a delinearne le forme comuni tramite percorsi decisionali condivisi”. Una realtà, peraltro, inserita in un panorama sportivo come quello lucchese segnato nel recente passato da una serie indicativa di crisi societarie e fallimenti di società possedute da una sola proprietà. Comprese quelle che hanno colpito la storica compagine della Lucchese del glorioso campionato 1936 – 37, rifondata di recente.

Quello della Popolare Trebesto e di molte altre società sportive autogestite è un ribaltamento di quello che avviene nel calcio professionistico dove, salvo rare eccezioni, esiste un finanziatore o, come avviene sempre più frequentemente, un fondo privato. Un unico soggetto che esercita il proprio potere sulla società calcistica con interessi che molte volte sfiorano soltanto l’aspetto calcistico e che, il più delle volte, vanno a puntare su profili paralleli all’attività sportiva (da quelli commerciali come sponsorizzazioni e merchandising a quelli più di forte impatto sul territorio come costruzione di nuovi impianti “sportivi” a destinazione multipla). Uno scenario dove il calcio è una merce da vendere ai consumatori tifosi che assistono agli eventi sportivi attraverso le tv a pagamento o in impianti che stanno progressivamente perdendo la dimensione popolare che avevano fino a qualche decennio fa.

Quello della Popolare Trebesto e di molte altre società sportive autogestite è un ribaltamento di quello che avviene nel calcio professionistico dove, salvo rare eccezioni, esiste un finanziatore o, come avviene sempre più frequentemente, un fondo privato. Un unico soggetto che esercita il proprio potere sulla società calcistica con interessi che molte volte sfiorano soltanto l’aspetto calcistico e che, il più delle volte, vanno a puntare su profili paralleli all’attività sportiva (da quelli commerciali come sponsorizzazioni e merchandising a quelli più di forte impatto sul territorio come costruzione di nuovi impianti “sportivi” a destinazione multipla). Uno scenario dove il calcio è una merce da vendere ai consumatori tifosi che assistono agli eventi sportivi attraverso le tv a pagamento o in impianti che stanno progressivamente perdendo la dimensione popolare che avevano fino a qualche decennio fa.

Riporto alcuni passaggi dello statuto: “La Trebesto si fa portabandiera sul campo da gioco e dentro le strutture del sistema calcio dei propri valori, in maniera analoga a quanto fatto, al tempo del regime fascista, dai giocatori della Lucchese Marchini, Olivieri, Scher, Callegari e Neri e dal loro allenatore Erno Erbstein, verso i quali rivendichiamo la vicinanza non solo territoriale ma anche politica /…/ la Calcistica Popolare Trebesto è una realtà sportiva antirazzista perché crede fermamente che lo sport debba essere accessibile a tutti, scavalcando ogni tipo di pregiudizio e di ostilità fondato sul colore della pelle o sul Paese di nascita /…/ è antisessista e si impegna ad abbattere le barriere di genere presenti nello sport moderno, così come l’idea radicata per cui certi sport sono da ‘maschi’ e altri da ‘femmine’ /…/ è quindi fermamente antifascista, perché razzismo e sessismo sono due disvalori cardine dell’ideologia fascista, che ci impegniamo a combattere nel nostro modo di vivere e amare lo sport”. In soli sette anni, dal momento della costituzione concretizzatasi con lo statuto approvato dall’assemblea dei soci, la Società popolare Trebesto è cresciuta in maniera esponenziale e il numero dei soci è andato progressivamente ad aumentare.

Riporto alcuni passaggi dello statuto: “La Trebesto si fa portabandiera sul campo da gioco e dentro le strutture del sistema calcio dei propri valori, in maniera analoga a quanto fatto, al tempo del regime fascista, dai giocatori della Lucchese Marchini, Olivieri, Scher, Callegari e Neri e dal loro allenatore Erno Erbstein, verso i quali rivendichiamo la vicinanza non solo territoriale ma anche politica /…/ la Calcistica Popolare Trebesto è una realtà sportiva antirazzista perché crede fermamente che lo sport debba essere accessibile a tutti, scavalcando ogni tipo di pregiudizio e di ostilità fondato sul colore della pelle o sul Paese di nascita /…/ è antisessista e si impegna ad abbattere le barriere di genere presenti nello sport moderno, così come l’idea radicata per cui certi sport sono da ‘maschi’ e altri da ‘femmine’ /…/ è quindi fermamente antifascista, perché razzismo e sessismo sono due disvalori cardine dell’ideologia fascista, che ci impegniamo a combattere nel nostro modo di vivere e amare lo sport”. In soli sette anni, dal momento della costituzione concretizzatasi con lo statuto approvato dall’assemblea dei soci, la Società popolare Trebesto è cresciuta in maniera esponenziale e il numero dei soci è andato progressivamente ad aumentare.

Sul piano sportivo tutto ha inizio con una sola squadra iscritta al campionato di Terza Categoria. Dopo la squadra calcistica maschile è nata una squadra calcistica femminile che partecipa al campionato di promozione toscano, due squadre calcistiche femminili under 15 e under 19, una compagine di atleti e atlete che praticano boxe e partecipa ad incontri nazionali, una squadra di pallavolo mista impegnata in tornei regionali e una squadra di calcio camminato aperta ad atlete e atleti di tutte le età. Una vera Polisportiva accompagnate da un gruppo di tifosi che dagli spalti sostiene le atlete e gli atleti che difendono i colori della Trebesto ma che attraverso l’esposizione di striscioni mandano messaggi, diffondono idee e puntano l’attenzione sulle situazioni critiche presenti nel territorio e nel mondo.

Sul piano sportivo tutto ha inizio con una sola squadra iscritta al campionato di Terza Categoria. Dopo la squadra calcistica maschile è nata una squadra calcistica femminile che partecipa al campionato di promozione toscano, due squadre calcistiche femminili under 15 e under 19, una compagine di atleti e atlete che praticano boxe e partecipa ad incontri nazionali, una squadra di pallavolo mista impegnata in tornei regionali e una squadra di calcio camminato aperta ad atlete e atleti di tutte le età. Una vera Polisportiva accompagnate da un gruppo di tifosi che dagli spalti sostiene le atlete e gli atleti che difendono i colori della Trebesto ma che attraverso l’esposizione di striscioni mandano messaggi, diffondono idee e puntano l’attenzione sulle situazioni critiche presenti nel territorio e nel mondo.

Sul piano ricreativo e culturale la Popolare Trebesto ha realizzato molte iniziative. Dai concerti musicali alle proiezioni cinematografiche, dal laboratorio teatrale Dietro la maschera al concorso grafico – artistico Call for artists. E poi una rassegna giunta alla quinta edizione che si tiene nel mese di settembre, il Trebestival, durante il quale si svolgono tornei di calcio a 5 femminile, di volley misto, di boxe, di ping pong e di burraco, si tengono lezioni di yoga, si offrono spettacoli di cabaret e teatro, si presentano libri e si dà spazio all’esibizione di gruppi musicali. Alla prima edizione del 2019 gli organizzatori dichiaravano: “Con questa tre giorni ci proponiamo di dare vita un appuntamento di festa e condivisione non solo per tutti gli appassionati e le appassionate di sport popolare ma, più in generale, per tutti e tutte coloro che si riconoscono nei nostri valori fondativi: antifascismo, antirazzismo e antisessismo. Partiamo da noi, dal nostro progetto di calcio popolare, dal basso, autorganizzato e autofinanziato, ma vogliamo andare oltre. Vogliamo far conoscere la ricchezza e l’ampiezza del pianeta a cui apparteniamo, quello dello sport popolare. Un mondo fatto di palestre occupate, polisportive autogestite, squadre di calcio popolare che continuano a nascere e a mettere in discussione la mercificazione e la competizione propria del grande calcio”.

Gli eventi e le gare della popolare Trebesto di questi sette anni sono stati accompagnati da precise prese di posizione contro discriminazioni e ingiustizie. Ne passo in rassegna qualcuna. In continuità con i valori antifascisti connessi alla lotta di Liberazione, la Trebesto ha partecipato alle feste del 25 aprile organizzate in città dalla rete antifascista locale, ha organizzato giornate dedicate al tema con la presentazione di libri come quello di Edoardo Molinelli Cuori partigiani. La storia dei calciatori professionisti nella Resistenza italiana o di Massimiliano Piagentini Difendere Lucca da CasaPound. Dalla curva dello stadio al Comune. Neofascisti in città ieri e oggi. Negli spazi dello stadio Bardo ha allestito spettacoli come quello di Dario Focardi Storia di una Repubblica, microstorie di pallone raccontate da un nonno ad un nipote. Ha realizzato nel 2022 una rubrica nella pagina Instagram Accadde domani nella quale venivano ricordate alcune date cardine della lotta al nazifascismo come la liberazione nel 17 settembre 1944 del territorio di Massarosa in provincia di Lucca da parte della divisione militare Força Expedicionária Brasileira (FEB) a fianco delle forze alleate o come la conquista del monte Battaglia nell’Appennino tosco emiliano dell’11 ottobre 1944 da parte dei partigiani della 36° brigata Garibaldi e dei fanti dell’88a divisione USA. Nella stessa rubrica venivano rievocate alcune delle stragi più efferate commesse dai nazisti, come quella di Monte Sole o come quella di Sant’Anna di Stazzema.

Gli eventi e le gare della popolare Trebesto di questi sette anni sono stati accompagnati da precise prese di posizione contro discriminazioni e ingiustizie. Ne passo in rassegna qualcuna. In continuità con i valori antifascisti connessi alla lotta di Liberazione, la Trebesto ha partecipato alle feste del 25 aprile organizzate in città dalla rete antifascista locale, ha organizzato giornate dedicate al tema con la presentazione di libri come quello di Edoardo Molinelli Cuori partigiani. La storia dei calciatori professionisti nella Resistenza italiana o di Massimiliano Piagentini Difendere Lucca da CasaPound. Dalla curva dello stadio al Comune. Neofascisti in città ieri e oggi. Negli spazi dello stadio Bardo ha allestito spettacoli come quello di Dario Focardi Storia di una Repubblica, microstorie di pallone raccontate da un nonno ad un nipote. Ha realizzato nel 2022 una rubrica nella pagina Instagram Accadde domani nella quale venivano ricordate alcune date cardine della lotta al nazifascismo come la liberazione nel 17 settembre 1944 del territorio di Massarosa in provincia di Lucca da parte della divisione militare Força Expedicionária Brasileira (FEB) a fianco delle forze alleate o come la conquista del monte Battaglia nell’Appennino tosco emiliano dell’11 ottobre 1944 da parte dei partigiani della 36° brigata Garibaldi e dei fanti dell’88a divisione USA. Nella stessa rubrica venivano rievocate alcune delle stragi più efferate commesse dai nazisti, come quella di Monte Sole o come quella di Sant’Anna di Stazzema.

Ha commemorato l’anno scorso l’ottantesimo anniversario dell’uccisione del calciatore partigiano Bruno Neri avvenuta per mano nazifascista il 10 luglio 1944 con l’inaugurazione al campo Bardo di una targa in suo onore. In memoria dei Fratelli Cervi ha promosso, in collaborazione con la Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi di Lucca, la tradizionale Pastasciutta Antifascista in ricordo della festa che la famiglia Cervi, il 25 aprile 1943, aveva offerto alla popolazione all’indomani della destituzione e dell’arresto di Benito Mussolini, quando era legittimo pensare che il dramma della guerra e del fascismo fossero giunti al termine. Ci sarebbero state invece la Repubblica Sociale Italiana, l’occupazione tedesca, le stragi nazifasciste e infine la lotta di Liberazione. Da segnalare che la settima edizione, conclusasi di recente, ha visto la partecipazione di un gran numero di persone, a dimostrazione di come i valori dell’antifascismo siano ancora vivi tra la popolazione. Nel corso dell’evento si è svolto il primo Memorial Bruno Neri, una competizione di calcio libero, aperto, non competitivo ed è stato inaugurato, a fianco della targa dedicata a Bruno Neri, un bellissimo murales che raffigura i personaggi della “squadra più antifascista d’Italia”.

Ha commemorato l’anno scorso l’ottantesimo anniversario dell’uccisione del calciatore partigiano Bruno Neri avvenuta per mano nazifascista il 10 luglio 1944 con l’inaugurazione al campo Bardo di una targa in suo onore. In memoria dei Fratelli Cervi ha promosso, in collaborazione con la Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi di Lucca, la tradizionale Pastasciutta Antifascista in ricordo della festa che la famiglia Cervi, il 25 aprile 1943, aveva offerto alla popolazione all’indomani della destituzione e dell’arresto di Benito Mussolini, quando era legittimo pensare che il dramma della guerra e del fascismo fossero giunti al termine. Ci sarebbero state invece la Repubblica Sociale Italiana, l’occupazione tedesca, le stragi nazifasciste e infine la lotta di Liberazione. Da segnalare che la settima edizione, conclusasi di recente, ha visto la partecipazione di un gran numero di persone, a dimostrazione di come i valori dell’antifascismo siano ancora vivi tra la popolazione. Nel corso dell’evento si è svolto il primo Memorial Bruno Neri, una competizione di calcio libero, aperto, non competitivo ed è stato inaugurato, a fianco della targa dedicata a Bruno Neri, un bellissimo murales che raffigura i personaggi della “squadra più antifascista d’Italia”.

Sul fronte internazionale, significativo nel gennaio del 2019 il rigetto verso il neo eletto presidente Bolsonaro, deposto nel 2023 e ora a processo per tentato golpe. Netta nell’ottobre del 2019 la protesta nei confronti della Turchia e delle milizie islamiste filo-turche che colpivano le aree di autogoverno controllate dai curdi nella Siria settentrionale e orientale. Come risposta al genocidio in atto sulla Striscia di Gaza la Trebesto ha dato risalto alle pressioni esercitate dall’opinione pubblica in merito all’inopportunità di disputare gare con la nazionale o con squadre israeliane. Ha aderito nel marzo del 2025 alla campagna Show Israel the red card volta a escludere le stesse squadre da qualsiasi competizione calcistica, disapprovando allo stesso tempo il clima di repressione nei confronti di quei tifosi che in Italia manifestavano la propria vicinanza alla popolazione di Gaza. Si vedano i numerosi casi di identificazione da parte della polizia di sostenitori che esibivano bandiere palestinesi dagli spalti degli stadi o lungo il percorso dell’ultimo Giro d’Italia. Ha organizzato eventi allo scopo di reperire fondi per progetti sociali in Palestina come l’attivazione nel gennaio del 2024 di un corso di Acrobatica Aerea a sostegno della campagna Circus for Palestine. Ha organizzato, in occasione della serata di apertura del Trebestival del settembre 2024 un dibattito che prendeva lo spunto dall’esempio della Nazionale femminile di calcio palestinese dal titolo Fedayeen – La questione palestinese attraverso il calcio e lo sport.

A difesa del lavoro e a favore di una industrializzazione sostenibile ha espresso solidarietà nei confronti dei lavoratori minacciati dai processi di chiusura o delocalizzazione delle aziende locali. Come nel caso della Bekaert di Figline Valdarno che chiudeva dopo sessant’anni di attività licenziando 318 lavoratori. Ha presenziato alla manifestazione di Firenze dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio del settembre del 2021, organizzando successivamente giornate dedicate al tema del lavoro come la proiezione del documentario E tu come stai? che ripercorreva quasi due anni di lotta del Collettivo di Fabbrica della GKN e, insieme alla Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi e alla Biblioteca Popolare di San Concordio, la presentazione del libro Insorgiamo. Diario collettivo di una lotta operaia (e non solo) del collettivo di fabbrica GKN e del romanzo di Valentina Baronti dedicato alla vicenda dei lavoratori di Campi Bisenzio La fabbrica dei sogni.

A difesa del lavoro e a favore di una industrializzazione sostenibile ha espresso solidarietà nei confronti dei lavoratori minacciati dai processi di chiusura o delocalizzazione delle aziende locali. Come nel caso della Bekaert di Figline Valdarno che chiudeva dopo sessant’anni di attività licenziando 318 lavoratori. Ha presenziato alla manifestazione di Firenze dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio del settembre del 2021, organizzando successivamente giornate dedicate al tema del lavoro come la proiezione del documentario E tu come stai? che ripercorreva quasi due anni di lotta del Collettivo di Fabbrica della GKN e, insieme alla Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi e alla Biblioteca Popolare di San Concordio, la presentazione del libro Insorgiamo. Diario collettivo di una lotta operaia (e non solo) del collettivo di fabbrica GKN e del romanzo di Valentina Baronti dedicato alla vicenda dei lavoratori di Campi Bisenzio La fabbrica dei sogni.

Nell’ambito dell’edizione passata del Trebestival del settembre 2024 ha fatto intervenire, prima dei concerti serali in programma, membri del Collettivo di Fabbrica GKN che aggiornavano in merito alla mobilitazione in atto. In occasione dell’incontro amichevole del maggio 2024 contro lo Spartak Apuane (altra squadra solidale e popolare toscana) ha aderito alla raccolta promossa dalla squadra di Massa Carrara a favore dei lavoratori della Nuova Pignone, in vertenza contro l’Azienda per i numerosi casi di malattie legate all’esposizione all’amianto. Nel dicembre del 2023 ha partecipato con altre realtà locali ai problemi legati allo sfruttamento estrattivo del marmo della vicina zona di Carrara. Con altre squadre popolari come Athletic Brighela, Polisportiva San Precario, Spartak Apuane, La Resistente di Genova nel novembre 2022 ha portato l’attenzione sui mondiali di calcio in Qatar, laddove erano stati calpestati i più elementari diritti dei lavoratori migranti impegnati nella preparazione degli stadi che avrebbero accolto le partite. Costretti a lavorare a ritmi disumani, un numero impressionante di lavoratori avrebbe perso la vita.

Nell’ambito dell’edizione passata del Trebestival del settembre 2024 ha fatto intervenire, prima dei concerti serali in programma, membri del Collettivo di Fabbrica GKN che aggiornavano in merito alla mobilitazione in atto. In occasione dell’incontro amichevole del maggio 2024 contro lo Spartak Apuane (altra squadra solidale e popolare toscana) ha aderito alla raccolta promossa dalla squadra di Massa Carrara a favore dei lavoratori della Nuova Pignone, in vertenza contro l’Azienda per i numerosi casi di malattie legate all’esposizione all’amianto. Nel dicembre del 2023 ha partecipato con altre realtà locali ai problemi legati allo sfruttamento estrattivo del marmo della vicina zona di Carrara. Con altre squadre popolari come Athletic Brighela, Polisportiva San Precario, Spartak Apuane, La Resistente di Genova nel novembre 2022 ha portato l’attenzione sui mondiali di calcio in Qatar, laddove erano stati calpestati i più elementari diritti dei lavoratori migranti impegnati nella preparazione degli stadi che avrebbero accolto le partite. Costretti a lavorare a ritmi disumani, un numero impressionante di lavoratori avrebbe perso la vita.

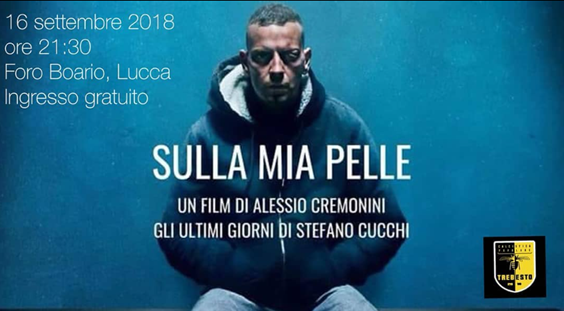

Tra novembre e dicembre del 2018 ha dato ampia diffusione alla campagna #WeWantToPlay, iniziativa promossa nel 2017 da decine e decine di società, polisportive, associazioni dilettantistiche, realtà di sport indipendente e popolare allo scopo di garantire il libero accesso alle discipline sportive, senza distinzione di credo, di colore, o di etnia. “Ogni realtà di sport popolare del Paese lo sta dicendo, nelle parole e nei fatti. Non può esistere preclusione per chi vuole sudare con la nostra maglia, sia bianco o nero, cristiano o musulmano, nato a Milano o a Lagos”. L’anno seguente ha espresso la propria avversità alle misure legislative che introducevano significative modifiche in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza e ha manifestato solidarietà nei confronti di quelle realtà locali che da anni erano e sono impegnate a condannare le condizioni delle persone detenute all’interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Sulle responsabilità da parte delle forze di sicurezza nei tanti casi di violenza registrati in questo Paese ha ricordato le vicende di Federico Aldrovandi ucciso da poliziotti nel 2005 durante un controllo e di Stefano Cucchi morto nel 2009 a seguito di percosse da parte di carabinieri mentre era sottoposto a custodia cautelare. A proposito della vicenda del giovane romano nel settembre del 2018 la Popolare Trebesto ha organizzato la proiezione del film Sulla mia pelle – Gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi di Alessio Cremonini.

Tra novembre e dicembre del 2018 ha dato ampia diffusione alla campagna #WeWantToPlay, iniziativa promossa nel 2017 da decine e decine di società, polisportive, associazioni dilettantistiche, realtà di sport indipendente e popolare allo scopo di garantire il libero accesso alle discipline sportive, senza distinzione di credo, di colore, o di etnia. “Ogni realtà di sport popolare del Paese lo sta dicendo, nelle parole e nei fatti. Non può esistere preclusione per chi vuole sudare con la nostra maglia, sia bianco o nero, cristiano o musulmano, nato a Milano o a Lagos”. L’anno seguente ha espresso la propria avversità alle misure legislative che introducevano significative modifiche in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza e ha manifestato solidarietà nei confronti di quelle realtà locali che da anni erano e sono impegnate a condannare le condizioni delle persone detenute all’interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Sulle responsabilità da parte delle forze di sicurezza nei tanti casi di violenza registrati in questo Paese ha ricordato le vicende di Federico Aldrovandi ucciso da poliziotti nel 2005 durante un controllo e di Stefano Cucchi morto nel 2009 a seguito di percosse da parte di carabinieri mentre era sottoposto a custodia cautelare. A proposito della vicenda del giovane romano nel settembre del 2018 la Popolare Trebesto ha organizzato la proiezione del film Sulla mia pelle – Gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi di Alessio Cremonini.

In occasione proprio della Giornata internazionale della Donna del 2019 la Trebesto ha aderito allo sciopero femminista globale dell’8 marzo 2019 e al corteo cittadino lanciato dal movimento Non Una di Meno, indetto per protestare contro tutte le forme di violenza maschile sulle donne, dal sessismo all’omofobia. “Perché nessuna bambina che vuole giocare a calcio venga più definita ‘maschiaccio’ o ‘lesbica’ in maniera discriminatoria, perché non si senta più dire nelle trasmissioni sportive ‘Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco’, perché il calcio sia veramente accessibile a tutte le ragazze con la messa a disposizione di adeguate strutture e organizzazioni, perché si riconosca il professionismo femminile nel calcio, la cui assenza impedisce alle calciatrici di avere le adeguate tutele spettanti a tutti i lavoratori dello sport, perché gli spazi negli ambienti del tifo e degli appassionati di calcio siano inclusivi verso le tifose e non si debbano legger più aberranti comunicati, quali quello firmato da un gruppo ultras che negava il diritto alle tifose di stare nelle ‘prime dieci file del settore”. Esemplare lo striscione esposto dalle calciatrici esposto al temine di una partita “l’unico possesso che vogliamo è quello di palla”.

In occasione proprio della Giornata internazionale della Donna del 2019 la Trebesto ha aderito allo sciopero femminista globale dell’8 marzo 2019 e al corteo cittadino lanciato dal movimento Non Una di Meno, indetto per protestare contro tutte le forme di violenza maschile sulle donne, dal sessismo all’omofobia. “Perché nessuna bambina che vuole giocare a calcio venga più definita ‘maschiaccio’ o ‘lesbica’ in maniera discriminatoria, perché non si senta più dire nelle trasmissioni sportive ‘Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco’, perché il calcio sia veramente accessibile a tutte le ragazze con la messa a disposizione di adeguate strutture e organizzazioni, perché si riconosca il professionismo femminile nel calcio, la cui assenza impedisce alle calciatrici di avere le adeguate tutele spettanti a tutti i lavoratori dello sport, perché gli spazi negli ambienti del tifo e degli appassionati di calcio siano inclusivi verso le tifose e non si debbano legger più aberranti comunicati, quali quello firmato da un gruppo ultras che negava il diritto alle tifose di stare nelle ‘prime dieci file del settore”. Esemplare lo striscione esposto dalle calciatrici esposto al temine di una partita “l’unico possesso che vogliamo è quello di palla”.

Per concludere. Lo scrittore uruguaiano Edoardo Galeano affermava “La storia del calcio è un triste viaggio dal piacere al dovere. A mano a mano che lo sport si è fatto industria, è andato perdendo la bellezza che nasce dall’allegria di giocare per giocare”. In una realtà come Lucca, e in tanti altri luoghi del Paese il calcio, e non solo il calcio, ridiventa un piacere e, allontanandosi dal modello industriale, avvicina un numero sempre più rilevante di persone. “Sempre più ci accorgiamo di quanto questo nostro progetto un po’ spericolato di sperimentare un altro modo di vivere il calcio a Lucca, stia rappresentando qualcosa di prezioso e di bellissimo per tanti e tante anche fuori dai campi da gioco; di come, senza la Trebesto, un pezzo della nostra città si sentirebbe molto più povera”.

Per concludere. Lo scrittore uruguaiano Edoardo Galeano affermava “La storia del calcio è un triste viaggio dal piacere al dovere. A mano a mano che lo sport si è fatto industria, è andato perdendo la bellezza che nasce dall’allegria di giocare per giocare”. In una realtà come Lucca, e in tanti altri luoghi del Paese il calcio, e non solo il calcio, ridiventa un piacere e, allontanandosi dal modello industriale, avvicina un numero sempre più rilevante di persone. “Sempre più ci accorgiamo di quanto questo nostro progetto un po’ spericolato di sperimentare un altro modo di vivere il calcio a Lucca, stia rappresentando qualcosa di prezioso e di bellissimo per tanti e tante anche fuori dai campi da gioco; di come, senza la Trebesto, un pezzo della nostra città si sentirebbe molto più povera”.

Renato Paganotto

Riferimenti bibliografici

1) Le sintetiche biografie dei protagonisti della Lucchese del 1936 -37 sono precedute da stralci di dialogo estratti dal libro di Alfredo Stoppa Basta una luna tonda, Leonforte, Euno edizioni, 2021, affascinante romanzo che mi ha permesso di introdurre i personaggi della squadra. Un suggestivo viaggio nel tempo nel quale si incrociano due storie, una di una combattente partigiana friulana, l’altra quella degli “antifascisti in rossonero”, due vicende accomunate dalla “necessità della rivolta del pensiero, dell’affermazione del principio di equità e giustizia”.

2) Su Bruno Neri si segnalano tra gli altri: di Massimo Novelli Bruno Neri. Il calciatore partigiano, Torino, Graphot, 2002; di Simone Campanozzi Il calcio tra fascismo e Resistenza. La storia di Bruno Neri, da mediano a combattente antifascista su https://www.novecento.org/ del 5 aprile 2016; di Renato Appiano Il calciatore partigiano su Patrai Indipendente del 23 aprile 2019; di Ignazio Riccio Neri. Il mediano partigiano, Caggiano, Garrincha Edizioni, 2024.

3) Su Egri Erbstein si segnalano tra gli altri di Leoncarlo Settimelli, L’allenatore errante. Storia dell’uomo che fece vincere cinque scudetti al Grande Torino, Genova, Editrice Zona, 2006 o di Dominic Bliss, Erno Egri Erbstein. Trionfo e tragedia dell’artefice del Grande Torino, Milano, Cairo Editore, 2019. Da ricordare inoltre che L’allenatore errante è il titolo di un docufilm di Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi del 2017, realizzato in collaborazione con gli studenti della Scuola Media di Capannori, presentato il 30 gennaio 2018 al cinema Astra a Lucca alla presenza della figlia di Erbstein Susanna Egri ex danzatrice, coreografa, maestra di danza, una delle personalità più significative del balletto italiano, che nel film offre una preziosa e struggente testimonianza.

4) Sulla Lucchese del 1936 – 37 si segnalano tra gli altri: di Edoardo Molinelli, Cuori partigiani, Roma, Red star press, 2019, di Giacomo Corsetti 25 aprile, da Erbstein a Callegari: il 7° posto in A della Lucchese sotto il fascismo con ebrei, comunisti, partigiani e anarchici in squadra, su Il Fatto Quotidiano del 24 aprile 2020. Sui suoi protagonisti si segnalano tra gli altri; su Bruno Scher di Edoardo Molinelli Calcio e identità. Le conseguenze dell’italianizzazione forzata della Venezia Giulia su due giocatori istriani, Rodolfo Ostroman e Bruno Scher su Storia dello Sport Rivista di Studi Contemporanei, vol. 4, n. 1, 2022; su Libero Marchini di Massimo Merluzzi Un uomo Libero di nome e di fatto Ecco chi era il campione anarchico su La Nazione del 10 febbraio 2022, su Gino Ferrer Callegari di Lamberto Rinaldi Gino Ferrer Callegari, l’anarchico della Roma che non piaceva al Duce su https://il-catenaccio.it/ del 22 aprile 2025, su Aldo Olivieri e sulla sua posizione nei confronti del fascismo, oltre al citato Cuori partigiani di Edoardo Molinelli anche I calciatori partigiani durante la Resistenza di David Lifodi, su Progressus, Rivista di Storia, Anno I, n. 2, dicembre 2014. Entrambi citano l’intervista del giocatore contenuta in Le Vene Granata Venticinque personaggi, il Toro nel sangue di Marco Bonetto, Torino, Bradipolibri, 1999.

Pubblicato martedì 12 Agosto 2025

Stampato il 26/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/lantifascismo-allo-stadio-storie-di-cinque-calciatori-e-di-una-squadra-molto-particolare/