Il romanzo Come ho ucciso Margaret Thatcher di Anthony Cartwright comincia con uno scontro in una famiglia della working class, perché qualcuno dei membri ha votato per i conservatori. Siamo nel 1979, l’anno della prima vittoria elettorale della Lady di ferro. Finisce con la scomparsa di un mondo e, con quel mondo, di un lavoro stabile per i personaggi del romanzo. Quella era una classe operaria consapevole della propria sconfitta e quindi ancora cosciente di sé. Quella destra non si arrestava di fronte allo smantellamento dello stato sociale, ma era ancora democratica. La slavina è cominciata lì e il peggio è misurare quanto è progredito lo smottamento. In tutta Europa.

Cominciamo con alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

a) Viking è una società di diritto finlandese, operatrice di traghetti, e deve sopportare la concorrenza delle società estoni che applicano ai dipendenti condizioni salariali inferiori. Per tale motivo, decide di iscrivere una propria nave al registro navale estone. Il sindacato proclama uno sciopero e si dichiara disponibile ad accettare il cambio di bandiera solo se non muteranno le condizioni contrattuali praticate ai dipendenti.

a) Viking è una società di diritto finlandese, operatrice di traghetti, e deve sopportare la concorrenza delle società estoni che applicano ai dipendenti condizioni salariali inferiori. Per tale motivo, decide di iscrivere una propria nave al registro navale estone. Il sindacato proclama uno sciopero e si dichiara disponibile ad accettare il cambio di bandiera solo se non muteranno le condizioni contrattuali praticate ai dipendenti.

b) Laval, un partner Ldt, è una società edile lettone che tramite una propria controllata svedese ha distaccato propri dipendenti in tale Paese. La società non applica contratti collettivi stipulati con sindacati svedesi. La Svezia non dispone di un sistema per attribuire ai contratti collettivi di lavoro efficacia generale (cosiddetti erga omnes); inoltre non dispone di una legge che preveda salari minimi e i livelli retributivi vengono contrattati normalmente solo a livello aziendale. Il contratto collettivo dell’edilizia contiene norme protettive in materia di orario e ferie, nonché tutele ulteriori di natura assicurativa a carico dei datori di lavoro (pensione complementare, malattia, infortuni, disoccupazione). Si tratta di clausole migliorative della legge. Il sindacato svedese avvia una fase conflittuale che prevede scioperi, blocco delle merci, boicottaggio dei prodotti (azioni legittime secondo il diritto svedese), per ottenere che Laval e la sua partecipata adottino il contratto collettivo svedese.

c) Una legge del Land della Bassa Sassonia stabilisce che negli appalti pubblici di lavori edili e del trasporto di passeggeri le stazioni appaltanti debbano richiedere che l’aggiudicatario riconosca le retribuzioni stabilite dai contratti collettivi del luogo di esecuzione dell’appalto. Lo stesso deve fare l’aggiudicatario nei confronti di eventuali subappaltatori. Un’impresa subappaltatrice stabilita in Polonia non applica il contratto collettivo indicato nel bando. Ne segue la risoluzione del contratto d’appalto. L’ordinamento tedesco prevede un sistema per il riconoscimento dell’efficacia generale ai contratti collettivi, ma il contratto richiesto nel bando non rientra tra questi. Inoltre, la legislazione del Land impone l’applicazione di tale contratto solo per gli appalti pubblici e non per quelli privati.

d) Una legge del Granducato del Lussemburgo stabilisce gli obblighi che devono essere rispettati dalle imprese di altri Stati membri che distaccano lavoratori nel Granducato. Tra questi obblighi vi sono in particolare quelli: di stipulare il contratto di lavoro per iscritto; di applicare a tutte le retribuzioni (e non solo a quelle minime) dei lavoratori distaccati il sistema di indicizzazione salariale in vigore nel Granducato; di applicare la legislazione del Granducato in materia di lavoro a tempo parziale e di lavoro a tempo determinato; di rispettare gli accordi collettivi di lavoro.

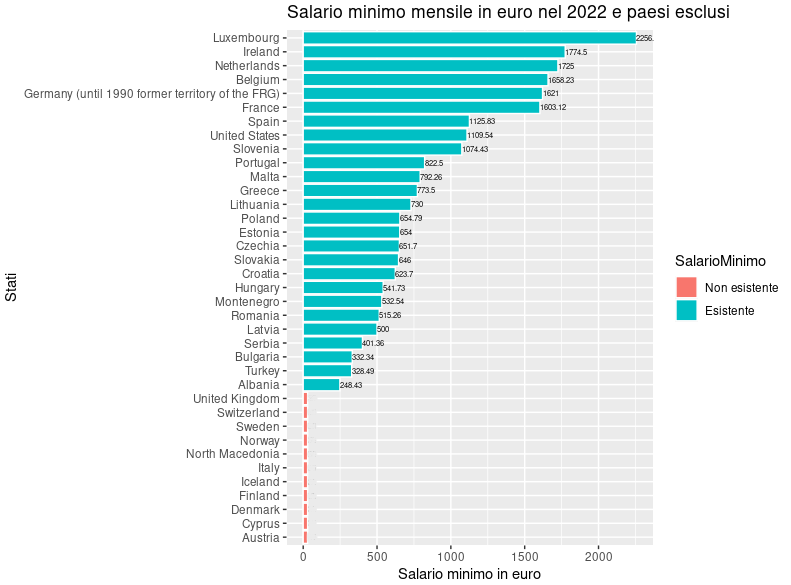

Il diritto dell’Unione riconosce la libertà di stabilimento (attualmente art. 49 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, TFUE), cioè il diritto di esercitare imprese in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, alle stesse condizioni definite dalla legislazione del Paese ospitante per i propri cittadini; vieta altresì le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di cittadini di uno Stato membro diverso da quello in cui il servizio viene prestato (attualmente art. 56 TFUE). Inoltre, la direttiva 96/71 stabilisce quali regole devono essere rispettate dalle imprese di uno Stato membro che distacchi propri lavoratori in un altro Stato membro. Tali regole corrispondono alle tutele minime riconosciute dallo Stato ove il lavoratore viene distaccato nelle materie elencate dalla direttiva (non vi è compresa per esempio la materia previdenziale). Rientrano nelle tutele minime solo quelle previste dalla legge o da contratti collettivi di applicazione generale. Per inciso, il nostro ordinamento non è bene attrezzato in materia di retribuzione, perché non prevede un sistema di attribuzione dell’efficacia erga omnes ai contratti collettivi e non ha approvato alcuna legge sulle retribuzioni minime.

Il diritto dell’Unione riconosce la libertà di stabilimento (attualmente art. 49 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, TFUE), cioè il diritto di esercitare imprese in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, alle stesse condizioni definite dalla legislazione del Paese ospitante per i propri cittadini; vieta altresì le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di cittadini di uno Stato membro diverso da quello in cui il servizio viene prestato (attualmente art. 56 TFUE). Inoltre, la direttiva 96/71 stabilisce quali regole devono essere rispettate dalle imprese di uno Stato membro che distacchi propri lavoratori in un altro Stato membro. Tali regole corrispondono alle tutele minime riconosciute dallo Stato ove il lavoratore viene distaccato nelle materie elencate dalla direttiva (non vi è compresa per esempio la materia previdenziale). Rientrano nelle tutele minime solo quelle previste dalla legge o da contratti collettivi di applicazione generale. Per inciso, il nostro ordinamento non è bene attrezzato in materia di retribuzione, perché non prevede un sistema di attribuzione dell’efficacia erga omnes ai contratti collettivi e non ha approvato alcuna legge sulle retribuzioni minime.

A fronte di queste libertà di impresa, lo stesso Trattato “tiene presente” (art. 151 TFUE) i diritti sociali fondamentali definiti dalla Carta sociale europea e dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (a quest’ultima è riconosciuto oggi lo stesso valore giuridico dei Trattati). Inoltre, l’art. 153, quinto comma, TFUE sottrae alla competenza dell’Unione le materie delle retribuzioni, del diritto di associazione, del diritto di sciopero e di serrata.

Nel conflitto tra le ragioni del lavoro e quelle del mercato la Corte, nel decidere le controversie sopra sinteticamente descritte, opta sempre nei casi sopra indicati per le seconde. Infatti, afferma che:

a) azioni collettive dirette a ottenere la sottoscrizione di un contratto di lavoro con un sindacato avente sede nello Stato ospitante costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento, salvo che esse siano giustificate da una ragione imperativa di interesse generale (e cioè nel caso in cui i posti o le condizioni di lavoro siano realmente compromessi o seriamente minacciati) e non vadano al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo;

b) una organizzazione sindacale non può, mediante un’azione di blocco ai cantieri, tentare di indurre un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo del quale talune clausole stabiliscono condizioni più favorevoli di quelle che derivino da disposizioni legislative e altre clausole che riguardino materie non previste dalla direttiva 96/71;

c) una disposizione legislativa nazionale che imponga di conferire appalti pubblici esclusivamente alle imprese che riconoscano retribuzioni previste da un contratto collettivo non di applicazione generale viola il diritto dell’Unione;

d) le disposizioni che il Lussemburgo impone alle imprese distaccanti vanno oltre le materie che la direttiva 96/71 consente siano disciplinate dallo Stato ospitante con effetti vincolanti per l’impresa ospite e quindi costituiscono un’indebita limitazione alla libertà di prestazione dei servizi.

Queste storiche sentenze (proc. C-438/05, C-341/05, C-346/06, C-319/06) segnano, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione, il punto più elevato di flessibilizzazione dei diritti dei lavoratori rispetto alle esigenze del mercato e della concorrenza. Pur dando atto che alcuni passaggi delle motivazioni ammettono la possibilità, in linea di principio, che siano queste ultime a incontrare un limite nei diritti fondamentali dei lavoratori, in fatto le conclusioni cui la Corte perviene sono esplicite: a fronte del principio fondamentale della libertà di concorrenza, di cui, in un mercato unico, sono un portato anche il diritto di stabilimento e quello di circolazione dei servizi, il lavoro diviene un fattore della produzione, in relazione al quale le imprese possono competere per la riduzione dei costi.

Va detto che, da allora, l’assetto normativo dell’Unione è evoluto. La direttiva 96/71, sopra citata, è stata modificata (dir. 2018/957). È stata adottata una direttiva in materia di salari minimi (dir. 2022/2041) assai moderata, contro cui pende già un ricorso del Regno di Danimarca per avere l’Unione ecceduto dalle proprie competenze, ricorso che per intanto ha ottenuto il parere favorevole dell’Avvocato Generale (proc. C-19/23). È stata anche modificata la direttiva sugli appalti pubblici (dir. 2014/24). E tuttavia non può dirsi certo, a titolo di esempio, che una disciplina come quella prevista nel nostro Paese dal Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36/23) – che prevede che la stazione appaltante indichi nel bando il contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, che l’appaltatore, così come i subappaltatori, deve applicare – possa superare indenne il sindacato della Corte.

Lo dimostra un caso più recente, che riguarda la compatibilità con il diritto euro unitario di un aiuto riconosciuto durante l’emergenza Covid alle compagne aeree. Tale aiuto era subordinato alla condizione che le compagnie applicassero ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. La Commissione europea aveva ritenuto legittima la misura, ma il Tribunale dell’Unione europea, su ricorso di Ryanair, ha annullato la decisione, per difetto di motivazione, proprio per non avere valutato la possibile violazione dell’art. 56 TFUE, richiamando le sentenze sopra indicate (proc. T-268/21).

Bisogna dare atto che l’opera della Corte di Giustizia è stata meritoria su altri versanti, in particolare nella valorizzazione, anche nel settore dei diritti sociali e dei rapporti di lavoro, del diritto antidiscriminatorio. Questo ha consentito di porre riparo sul piano giudiziario alle molte situazioni in cui il nostro legislatore ha selezionato in modo riduttivo, con una certa dose di cattiva coscienza, il novero dei soggetti a cui attribuire provvidenze e posizioni soggettive di vario genere. Si è trattato però (con l’eccezione della direttiva sul lavoro a termine, frutto di un accordo sindacale a livello europeo, dir. 99/70/CE) di regole giuridiche enunciate da un ceto giudiziario per lo più autoreferenziale e debitore, in ultima analisi, di una visione universalistica e ottimistica del libero mercato; i diritti in tal modo affermati si collocano entro un orizzonte di valori liberali/liberisti, senza intaccare il nocciolo duro della relazione di potere ineguale che si manifesta nel rapporto di lavoro, che sia esso subordinato in senso giuridico o dipendente in senso economico.

A suo tempo, in ambito europeo, venne anche coniato un neologismo, la flexicurity, che riuniva insieme ciò che si riteneva dovesse essere abbandonato o ridimensionato e ciò che avrebbe dovuto sostituirlo. La flessibilità riguardava le forme storicamente acquisite di protezione del lavoratore nel rapporto di lavoro, che dovevano essere rese più elastiche, sia in entrata che in uscita, con incremento dei poteri e delle libertà datoriali, nella conclusione del contratto, nella sua gestione, nella sua conclusione. La sicurezza avrebbe dovuto riguardare, oltre che i sistemi di sicurezza sociale, anche le strumentazioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di manodopera e a innovare, mediante una formazione permanente, le competenze dei lavoratori, per farle aderire alla sempre più rapida evoluzione delle tecnologie produttive. Di questa duplice linea evolutiva avrebbe fatto parte anche la relativizzazione del confine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, con il riconoscimento di forme ibride, che avrebbero aumentato, se la scommessa fosse stata vinta, non l’incertezza di futuro e la perdita di senso comunitario del singolo (come invece spesso è avvenuto), ma la sua autonomia di vita e la capacità di sfruttare le occasioni di mercato.

Quanto poi alla normativa di protezione dai licenziamenti, massimamente nel caso prevedesse la cosiddetta tutela reale, cioè la restituzione del posto di lavoro, essa, sempre secondo quella visione del mondo neoliberista, era destinata a produrre inefficienza del sistema, aumentando i costi a carico delle aziende, inducendo a conservare rapporti di lavoro antieconomici, riducendo i flussi in entrata e in uscita dalla disoccupazione e quindi aumentando la durata media della stessa. In una parola, contrapponendo i diritti degli insiders e quelli degli outsiders.

A fronte di questa realtà, che era al contempo costruzione ideologica e tendenza oggettiva del mercato, le opinioni tra i giuristi di professione, come sempre accade quando si toccano temi di rilevanza sociopolitica, sono state influenzate dalle rispettive sensibilità, ma in generale, si è registrata una perdita di attenzione alla dimensione assiologica del diritto del lavoro. Si è colta una oscillazione tra la fideistica adesione a un processo che avrebbe consentito al lavoratore di valorizzare le sue capacità, liberandolo dalle maglie di una legislazione paternalistica, e la sconsolata accettazione di una forza delle cose a cui si poteva solo cercare di dare risposte innovative.

Anche le tendenze mediatrici che si sforzavano di fondare nuove proposte riformiste (mi riferisco alla teoria del capabilities approach di A. Sen, cui qui si può solo accennare, che ha avuto ampia fortuna tra i giuslavoristi, probabilmente per l’attenzione mostrata verso di essa in ambiente anglosassone) hanno finito per prospettare vie di fuga fondate su percorsi individuali di realizzazione di sé e non di emancipazione collettiva. Quanto alle sentenze sopra riportate, il giurista dissidente che le volesse affrontare armato esclusivamente degli strumenti del suo lavoro, avrebbe solo due strade da percorrere: o denunciarne l’erroneità nell’opera di bilanciamento degli interessi in gioco, così come effettuata dalla Corte, alla luce delle norme dei Trattati e della nostra Costituzione, oppure argomentare la decisività delle innovazioni intervenute nel diritto euro unitario, auspicando che esse siano recepite dalla Corte, relegando al passato quelle sentenze.

In tutto ciò, c’è da domandarsi dove sia la politica. Non quella che si svolge all’interno delle istituzioni europee, nel confronto a volte estenuante di posizioni contrapposte, ma quella che è pubblicamente agita dalle forze politiche e sociali a livello europeo, che si traduce in piattaforme rivendicative, che muta il senso comune e costruisce coscienza collettiva.

Qualcuno dovrebbe dire, con la forza dei principi fondativi dell’Europa unita, e non discettando sul significato di un “considerando” (così si definiscono le premesse agli articoli di cui si compone una direttiva), che i diritti collettivi dei lavoratori, il diritto di sciopero e di contrattazione collettiva, nascono storicamente come limitazione all’operare delle leggi di mercato – e come tali sono garantiti dalla nostra Costituzione – che la legislazione europea deve contrastare ogni forma di dumping sociale, che deve mirare a uniformare le tutele verso l’alto e non verso il basso. Qualcuno dovrebbe dirlo, perché coloro che sono stati esclusi dalla globalizzazione e dall’innovazione tecnologica – i precari privi di capitale economico e culturale, quelli “lasciati indietro” -, hanno trovato altrove le risposte identitarie di cui hanno bisogno.

È successo che outsiders e insiders si sono trovati accomunati nella percezione della stessa insicurezza sociale, rispettivamente di non trovare lavoro o di perderlo, e questa insicurezza sta erodendo alla base le nostre democrazie, premiando i partiti della destra radicale. A un discorso pubblico che considerava un tabù l’esistenza delle classi sociali e il loro riconoscimento nell’agone politico, i disoccupati, i sottooccupati, gli abitanti delle zone rurali, i pensionati hanno reagito facendo propria la critica alla modernità liberale e alla globalizzazione, che si ritrovava già nel pensiero di non più recenti esponenti della destra radicale, come la Nouvelle Droite francese di Alain De Benoist, per non risalire alla critica della democrazia liberale di Vilfredo Pareto e Maffeo Pantaleoni, ferventi sostenitori del fascismo.

Al discorso egualitario hanno preferito la valorizzazione delle diversità, al sostegno a un welfare generalizzato la demonizzazione della burocrazia pubblica, all’apertura al mondo la chiusura allo straniero e al migrante. Hanno constatato il sempre maggior divario tra i fini dichiarati delle politiche europee – la dignità del lavoro, l’inclusione sociale, il contrasto alla povertà – e l’incremento delle differenze reddituali e di riconoscimento sociale: la mancanza di sicurezza dei quartieri, il degrado delle loro abitazioni, l’impoverimento della sanità pubblica.

Hanno trovato altrove gli argomenti, non importa quanto fallaci, che davano loro senso di comunità; hanno trovato un pensiero che offriva una spiegazione di come va il mondo e di cosa sta succedendo a loro, dando ascolto al bisogno di cause collettive e valori condivisi; indirizzando la loro rabbia, secondo il loro linguaggio, contro le élite globali, il deep state, quelli a libro paga di Soros; di fatto, contro minoranze e migranti, così da soddisfare il loro bisogno di sovversivismo. Mentre le Università hanno progressivamente sostituito gli insegnamenti di Industrial Relations con quelli di Human Resource Management, come a dire che il sindacato era ormai un reliquato storico, le vittime dell’economia on demand le hanno ripagate considerandole covi della cultura woke. Rispetto all’universalismo democratico, il rovesciamento di senso ha investito anche i simboli: il premier ungherese Orban, nel suo intervento alla Conferenza del CPAC (Conservative Political Action Conference) del 2022 ha attribuito a sé stesso e ai conservatori tutti, sotto l’egemonia della sinistra progressista, la sorte del “legal alien” in New York, citando una canzone di Sting (Englishman in New York), dove però il “legal alien” era un omosessuale inglese perseguitato dall’omofobia del suo Paese.

Per fermare la valanga, sarebbero necessari non solo proposte illuminate, che pure sono le benvenute; sarebbe necessario un pensiero collettivo a dimensione europea, che sappia rivolgersi a quelle stesse classi e ceti fragili, per costruire una nuova egemonia. Di recente si è andati in piazza per l’Europa: bisognerebbe convincere ad andarci quelli per i quali “freedom’s just another word for nothing left to lose” … (la libertà è solo un altro modo per dire che non c’è più niente da perdere, da Me and Bobby McGee, brano di Kris Kristofferson, interpretato da Janis Joplin).

Mauro Dallacasa, magistrato

Pubblicato domenica 20 Aprile 2025

Stampato il 16/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/per-uneuropa-libera-e-giusta-perche-e-solo-un-altro-modo-per-dire-che-non-ce-piu-niente-da-perdere/