Secondo le più recenti stime in Italia vivono 59.139.283 persone, e durante le votazioni del 2022 il corpo elettorale comprendeva 50.904.123 elettori (46.120.143 in Italia e 7.743.980 all’estero). L’affluenza è stata del 63,81% tra i residenti in Italia e del 26.01% tra i residenti all’estero. Secondo gli ultimi dati Istat, inoltre, in Italia il tasso di diffusione di Internet da casa è dell’86,2%. Sale al 99,1% nelle famiglie con almeno un minore e scende al 60,6% nelle famiglie composte esclusivamente da anziani (individui di 65 anni e più). Siamo in linea con la media Ue: il 93,4% delle famiglie con almeno un componente tra i 16 ed i 74 anni può navigare su Internet da casa. Cresce l’uso di Internet tra gli anziani (tre persone su quattro lo usano per chattare) e viene registrato un divario sulla diffusione di Internet tra il Nord e il Sud del Paese.

Secondo le più recenti stime in Italia vivono 59.139.283 persone, e durante le votazioni del 2022 il corpo elettorale comprendeva 50.904.123 elettori (46.120.143 in Italia e 7.743.980 all’estero). L’affluenza è stata del 63,81% tra i residenti in Italia e del 26.01% tra i residenti all’estero. Secondo gli ultimi dati Istat, inoltre, in Italia il tasso di diffusione di Internet da casa è dell’86,2%. Sale al 99,1% nelle famiglie con almeno un minore e scende al 60,6% nelle famiglie composte esclusivamente da anziani (individui di 65 anni e più). Siamo in linea con la media Ue: il 93,4% delle famiglie con almeno un componente tra i 16 ed i 74 anni può navigare su Internet da casa. Cresce l’uso di Internet tra gli anziani (tre persone su quattro lo usano per chattare) e viene registrato un divario sulla diffusione di Internet tra il Nord e il Sud del Paese.

Nel 2022, Avvenire riportava uno studio secondo il quale, in Italia, c’erano 78.220.000 telefonini (cioè 1,3 a persona), senza specificare quanti di questi fossero smartphones capaci di connettersi ad Internet. Tuttavia lo stesso studio, stavolta citato da Wemedia, ci informava che il 97,3% dei quasi 51 milioni di Italiani che si connettono a Internet lo fa tramite smartphone.

Nel 2022, Avvenire riportava uno studio secondo il quale, in Italia, c’erano 78.220.000 telefonini (cioè 1,3 a persona), senza specificare quanti di questi fossero smartphones capaci di connettersi ad Internet. Tuttavia lo stesso studio, stavolta citato da Wemedia, ci informava che il 97,3% dei quasi 51 milioni di Italiani che si connettono a Internet lo fa tramite smartphone.

Non si può dire, quindi, che in Italia manchino i mezzi per informarsi sui temi di attualità e politica: lo scorso febbraio SkyTG24 diceva che, secondo gli ultimi dati, il 90% della popolazione è connessa a Internet, passandoci in media 6 ore al giorno. Si spende molto tempo su Tiktok, Youtube e Instagram, e l’accesso ai social è motivato da tre fattori: riempire il tempo libero, restare in contatto con amici e parenti e tenersi informati.

Non si può dire, quindi, che in Italia manchino i mezzi per informarsi sui temi di attualità e politica: lo scorso febbraio SkyTG24 diceva che, secondo gli ultimi dati, il 90% della popolazione è connessa a Internet, passandoci in media 6 ore al giorno. Si spende molto tempo su Tiktok, Youtube e Instagram, e l’accesso ai social è motivato da tre fattori: riempire il tempo libero, restare in contatto con amici e parenti e tenersi informati.

Il fatto che quasi il 50% delle persone che usa Internet lo fa per “tenersi informata” è un’ottima notizia. Andiamo a vedere, quindi, su che cosa si è informata questa massa di persone. L’ultimo report di Google “Un anno di ricerche”, citato da Geopop alla fine del 2024, ci dice che gli italiani, tra un testo di “Tuta gold” e consigli su come vestirsi alle Grotte di Frasassi, hanno cercato cosa significa “All eyes on Rafah”, al primo posto della relativa top 10 (poi hanno voluto sapere cosa significa “intersessuale” e “stop al genocidio”, rispettivamente al quarto e quinto posto, e “infibulata”, al settimo), perché “Iran attacca Israele”, “Protestano gli agricoltori” e “Israele attacca il Libano” (ricerche che dominano le prime tre posizioni della relativa top 10: quarta, la ricerca dei motivi per cui tali Mew e Matthew hanno lasciato la trasmissione tv “Amici”) e, nella top 10 dei personaggi, hanno cercato chi fossero Angelina Mango, Kate Middleton, Jasmine Paoli, Ghali, Geolier, Imane Khelif e Giovanni Allevi, prima di chiedere a Google qualcosa su Donald Trump, solo ottavo. Volendo semplificare le cose, in una top 10 generale in Italia ci si è informati su: “All eyes on Rafah”, al primo posto; “Cumbia”, “Frascheria” e “Intersessuale”; “Stop al genocidio”, “Acustico”, “Infibulata”, “Dissing”, “Geolier” e “Anno bisestile”.

Insomma, gli italiani si sono dimostrati molto interessati al conflitto israelo-palestinese e alle problematiche di genere. Segno di un interesse verso l’attualità che c’è, segno di una curiosità che è viva e vivace. Invece manca del tutto una qualsiasi dimostrazione di interesse verso la politica nazionale. Se qualcuno ha cercato su Google parole come “governo”, “Meloni”, o anche “referendum Cgil”, per non parlare di “premierato” o “autonomia differenziata”, queste ricerche sono finite fuori dalla top 10.

Tradotto, significa che gli italiani sono più interessati a informarsi su materie quali “dissing” e “Geolier” piuttosto che sulla politica nazionale. Questa, del resto, non è una novità: un rapporto Istat del 2023 indicava che solo il 26,5% degli italiani si informava quotidianamente di politica (il 28,4% affermava tout-court di non seguire mai le questioni politiche), con l’80% di loro che, per farlo, usava la televisione, senza fare ricerche in proprio su Internet. Nel 2022, solo un giovane su tre (pari al 33%) si diceva interessato alla vita politica, con un 31% che esprimeva “totale sfiducia” nella democrazia (contro il 33% dei maturi, cioè dai 35 ai 74 anni). E, a inizio 2021, il 48% dei partecipanti allo studio condotto da Binews si diceva “poco” interessato alla politica, mentre il 25% non lo era “per niente”. Significa che il 73% degli intervistati, poco meno di tre persone su quattro, era molto poco interessato alla cosa pubblica.

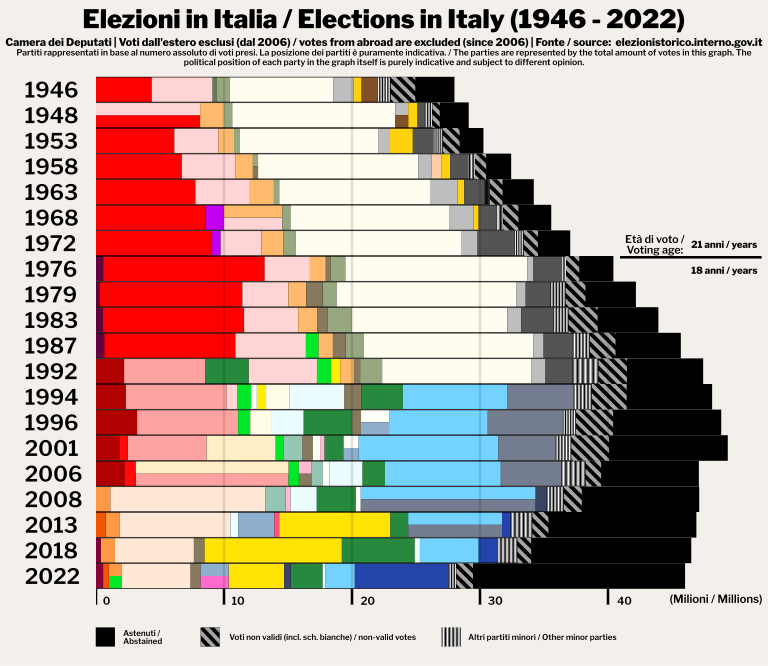

I risultati di questo disinteresse si sono visti sia nel 2022, in occasione delle elezioni nazionali, con il 37% degli aventi diritto al voto che ha scelto di non esercitarlo (parliamo di 16 milioni e mezzo di persone, 2,8 dei quali con gravi difficoltà di movimento per le quali non è disponibile una maniera per esprimere il proprio voto diversa dal recarsi al seggio), che nel referendum del 2025 proposto dalla Cgil, al quale è andato a votare al massimo il 30,59% degli aventi diritto, e per il quale non è stato neanche raggiunto il quorum.

I risultati di questo disinteresse si sono visti sia nel 2022, in occasione delle elezioni nazionali, con il 37% degli aventi diritto al voto che ha scelto di non esercitarlo (parliamo di 16 milioni e mezzo di persone, 2,8 dei quali con gravi difficoltà di movimento per le quali non è disponibile una maniera per esprimere il proprio voto diversa dal recarsi al seggio), che nel referendum del 2025 proposto dalla Cgil, al quale è andato a votare al massimo il 30,59% degli aventi diritto, e per il quale non è stato neanche raggiunto il quorum.

Ora vorrei invitare a una riflessione su questi dati. Dal quadro tracciato finora viene fuori che in Italia siamo tutti connessi a Internet: abbiamo tutti in mano uno strumento prodigioso che ci consente di informarci su qualsiasi cosa, tuttavia scegliamo di usarlo molto poco per informarci sulla politica nazionale, preferendole temi di tutt’altro genere – coerentemente con un disinteresse nei confronti della politica che dura da anni. Questa scelta, poi, si riflette al momento del voto, con 1 italiano su 3 che si astiene dall’andarci.

Apro una piccola parentesi: quando ero adolescente, Berlusconi introdusse i contratti co.co.co, e da allora si sono susseguiti governi di tutti i colori senza che nessuno mettesse mano a una seria riforma del lavoro: quei contratti ci sono ancora oggi e sono tra le concause della precarietà generalizzata in cui viviamo io, i miei coetanei, quelli più giovani di me e quelli più anziani. Non solo: negli anni la mia generazione si è sentita dare dei “bamboccioni”, degli “choosy”, da persone che godono di pensioni fiabesche e che vivono staccate dalla realtà. Quindi capisco benissimo la sfiducia nella politica. Capisco benissimo la scelta di chi decide di astenersi dal voto. Però non posso condividerla: non la condivido perché, a parte che la trovo un calpestare i sacrifici di tutti gli uomini e le donne morti per garantirci il diritto di voto, non mi sembra sia una dimostrazione efficace di protesta. E non solo: lo trovo anche un modo vergognoso di scaricare le responsabilità sulle spalle di chi a votare ci va.

Chi non va a votare non sta protestando, non sta conducendo una battaglia, sta semplicemente dicendo “fate come vi pare, tanto per me è uguale”. E allora mi vengono in mente due riflessioni. La prima riguarda il valore dell’astensionismo. Se la Costituzione ci dice che il voto è un dovere civico, trovo contraddittorio che chi sceglie di non andare a votare non debba subire alcuna conseguenza derivante dal sottrarsi ad un dovere.

Chi non va a votare non sta protestando, non sta conducendo una battaglia, sta semplicemente dicendo “fate come vi pare, tanto per me è uguale”. E allora mi vengono in mente due riflessioni. La prima riguarda il valore dell’astensionismo. Se la Costituzione ci dice che il voto è un dovere civico, trovo contraddittorio che chi sceglie di non andare a votare non debba subire alcuna conseguenza derivante dal sottrarsi ad un dovere.

Quindi propongo: abbiamo tutti una tessera elettorale; se risulta che per cinque anni (sparo un numero a caso) non la uso (cioè scelgo di non andare a votare), allora per i successivi cinque anni mi viene sospesa, cioè vengo temporaneamente privato del diritto di voto e la mia scelta di non esercitarlo non può più influire sulle elezioni, sulle decisioni e sulla partecipazione degli altri.

Quindi propongo: abbiamo tutti una tessera elettorale; se risulta che per cinque anni (sparo un numero a caso) non la uso (cioè scelgo di non andare a votare), allora per i successivi cinque anni mi viene sospesa, cioè vengo temporaneamente privato del diritto di voto e la mia scelta di non esercitarlo non può più influire sulle elezioni, sulle decisioni e sulla partecipazione degli altri.

Una seconda riflessione riguarda il valore del singolo voto. Chi sceglie di andare a votare compie il suo dovere di cittadino prima ancora di esercitare un suo diritto, però i dati sopra esposti ci dicono che, se per assurdo dovessimo votare su Geolier, ci sarebbero molti più elettori informati rispetto a quelli eventualmente chiamati a votare sul premierato, per dire. Anche informarsi o meno è una scelta, e trovate giusto che, se scelgo di andare a votare senza essermi bene informato, il mio voto valga tanto quanto quello di uno che a votare ci è andato essendosi prima informato a fondo sui temi del voto?

![]()

È come a scuola: posso scegliere di non studiare, fare la verifica e sperare che vada bene, ma è giusto che poi possa prendere lo stesso voto di chi, per quella verifica, si è preparato per settimane? Anzi, è peggio che a scuola: perché lì sono io, e io soltanto, che non imparo niente, ma in politica il mio voto disinformato non influenza solo la mia vita, ma quella di tutti.

Dunque rifletto su come sarebbe interessante cambiare il valore e il sistema del voto. Immaginiamo che non sia più una croce sul simbolo di un partito, un tratto di matita che vale uguale per tutti a prescindere dalla consapevolezza di chi lo lascia, ma risposte multiple sui programmi di ciascun partito. Per esempio, cinque domande sul programma del partito X, e ognuna vale il 20% del voto. Ti dimostri informato su tutte e cinque? Il tuo voto vale 100%; ne sbagli due perché non ti sei informato? Il tuo voto vale l’80%.

Alla fine si fa la conta, si vede quale partito ha preso il maggior numero di voti bene informati, e le elezioni le vince quello. Un sistema macchinoso, forse, ma che garantirebbe che l’espressione popolare fosse la più consapevole e informata possibile. Perché non è possibile che si deleghi un aspetto importante delle vite di tutti, come la gestione della cosa pubblica, a persone che non si informano a dovere prima di andare a votare. A persone abituate a votare di pancia, o che magari cadono nella propaganda.

Faccio un esempio estremo. In Italia il 20% delle persone pensa che la Terra sia piatta, o “non lo sa”. Così com’è strutturato adesso il voto, se questo 20% diventa 51% e va a votare in massa a un referendum sul ridisegnare i mappamondi, l’esito è chiaro: dopo il referendum, avremo tutti mappamondi piatti. Per il 24% (un italiano su 4) l’Olocausto non è mai avvenuto, o “non lo sa”. Per il 40% (quasi un italiano su 2) i vaccini sono uno strumento per il controllo di massa attraverso il 5G, o “non lo sa”. Altro che mappamondi piatti.

Mi immagino di esporre queste mie due riflessioni ai Padri e alle Madri costituenti: chissà quante me ne direbbero! Che il non votare è un atto legittimo, che tutti i cittadini sono uguali e quindi il voto deve rispecchiare questa uguaglianza, e chissà che altro. Tuttavia, la fiducia che quelle persone riponevano nel senso civico dei loro compatrioti derivava dal fatto di aver vissuto sotto dittatura per decenni. Di aver visto i loro più elementari diritti negati e calpestati. Non avrebbero mai immaginato che, solo ottant’anni dopo, i nipoti della loro generazione avrebbero scelto di non esercitare forse il più importante di quei diritti. Mettiamo che domani qualcuno trova un vaccino che cura il cancro per sempre. Noi oggi scriviamo una carta che dice che chiunque ha il diritto/dovere di vaccinarsi contro il cancro, ma lo lasciamo libero di non farlo. Potremo mai immaginare che tra ottant’anni ci sarà chi decide di rinunciare a quel vaccino?

Mi immagino di esporre queste mie due riflessioni ai Padri e alle Madri costituenti: chissà quante me ne direbbero! Che il non votare è un atto legittimo, che tutti i cittadini sono uguali e quindi il voto deve rispecchiare questa uguaglianza, e chissà che altro. Tuttavia, la fiducia che quelle persone riponevano nel senso civico dei loro compatrioti derivava dal fatto di aver vissuto sotto dittatura per decenni. Di aver visto i loro più elementari diritti negati e calpestati. Non avrebbero mai immaginato che, solo ottant’anni dopo, i nipoti della loro generazione avrebbero scelto di non esercitare forse il più importante di quei diritti. Mettiamo che domani qualcuno trova un vaccino che cura il cancro per sempre. Noi oggi scriviamo una carta che dice che chiunque ha il diritto/dovere di vaccinarsi contro il cancro, ma lo lasciamo libero di non farlo. Potremo mai immaginare che tra ottant’anni ci sarà chi decide di rinunciare a quel vaccino?

Oggi la tenuta della democrazia dipende anche da persone che dimostrano continuamente di non interessarsene, e così facendo rischiano di far rivivere a tutti il cancro del dispotismo. Penso quindi che può essere interessante cominciare a riflettere sulle modalità attraverso le quali possiamo, tutti, esprimere la nostra opinione in merito.

Mauro Fiorentini, Anpi Ancona

Pubblicato venerdì 8 Agosto 2025

Stampato il 19/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/quanto-vale-lastensione-e-ora-di-ripensare-il-sistema-del-voto/