Una riflessione sul significato che attualmente assume il modello di organizzazione dei partiti tracciato nella Costituzione repubblicana presenta non poche difficoltà, soprattutto per la coesistenza di due rischi contrapposti e speculari; da un lato quello di perdersi in una ricostruzione dottrinale astratta, e dall’altro quello di indulgere nella dimensione della mera attualità, nella quale un diffuso senso comune antipolitico alimenta una retorica tuttora dotata di una certa credibilità: al punto che uno dei candidati alla carica di sindaco di Roma ha pensato bene di impostare la sua campagna su uno slogan, “liberi dai partiti”, che, con drastica unilateralità, individua apoditticamente la matrice dei mali che la nuova amministrazione capitolina sarà chiamata a sanare. Qualunquismo? Antipolitica a buon mercato? Certamente, ma al tempo stesso non si può ignorare il fatto che la polemica contro i partiti continua ad incontrare un vasto consenso, e non senza ragione ci si affida fiduciosamente ad essa per fare breccia nell’elettorato.

Una riflessione sul significato che attualmente assume il modello di organizzazione dei partiti tracciato nella Costituzione repubblicana presenta non poche difficoltà, soprattutto per la coesistenza di due rischi contrapposti e speculari; da un lato quello di perdersi in una ricostruzione dottrinale astratta, e dall’altro quello di indulgere nella dimensione della mera attualità, nella quale un diffuso senso comune antipolitico alimenta una retorica tuttora dotata di una certa credibilità: al punto che uno dei candidati alla carica di sindaco di Roma ha pensato bene di impostare la sua campagna su uno slogan, “liberi dai partiti”, che, con drastica unilateralità, individua apoditticamente la matrice dei mali che la nuova amministrazione capitolina sarà chiamata a sanare. Qualunquismo? Antipolitica a buon mercato? Certamente, ma al tempo stesso non si può ignorare il fatto che la polemica contro i partiti continua ad incontrare un vasto consenso, e non senza ragione ci si affida fiduciosamente ad essa per fare breccia nell’elettorato.

Di certo, a partire dagli anni 90, la crisi dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica si è protratta in una progressiva occlusione dei canali tradizionali della partecipazione democratica, ai quali il berlusconismo dominante ha contrapposto con successo l’etica dell’adesione plebiscitaria a una leadership modellata sui canoni operativi dell’impresa, secondo i quali (come mette bene in luce Gustavo Zagrebelsky nell’articolo apparso sull’ultimo numero di Patria, http://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/elzeviri/ambientalismo-del-fare-democrazia-decidente/) la decisione prevale sulla discussione, l’efficacia della comunicazione sui contenuti e ogni manifestazione di dissenso è liquidata come inutile disturbo del manovratore di turno.

Malgrado il logoramento del modello qui sommariamente descritto, i motivi di quella stagione riecheggiano ancora oggi nelle scelte prevalenti di politica istituzionale, dal primato dell’esecutivo e del suo capo, alla valorizzazione della speditezza dell’azione di governo, all’insofferenza verso i richiami alla necessità di fare precedere ogni decisione rilevante da un’adeguata ponderazione dei diversi punti di vista e degli interessi in campo, nonché da un dibattito pubblico, quanto più possibile partecipato e trasparente.

Quali prospettive offre la riforma costituzionale recentemente licenziata in via definitiva dalle Camere? In verità, se si guarda al combinato disposto della riforma e della legge elettorale vigente, si deve concludere che gli elementi di continuità con il recente passato prevalgono su quelli di discontinuità: così che la critica alle vere o presunte aporie del bicameralismo perfetto si risolve in un esito incongruente rispetto alle innegabili esigenze di correzione di quel sistema, in quanto mirato a un ridimensionamento della rappresentanza democratica e della dialettica tra esecutivo e legislativo. Tale ridimensionamento è attuato non soltanto attraverso la soppressione di un ramo elettivo del Parlamento, ma anche con l’alterazione in senso esasperatamente maggioritario del meccanismo legislativo di traduzione dell’indirizzo espresso dal corpo elettorale in maggioranza politica; in questo modo si consolida la tendenza già in essere a limitare prerogative e poteri degli organi di rappresentanza, e in primo luogo del Parlamento, secondo uno schema già applicato nelle Regioni e nei Comuni, dove, peraltro la concentrazione dei poteri decisionali in organi monocratici elettivi (sindaco, presidente-governatore) non compensata da idonei meccanismi di check and balance, non sembra più così idonea ad assicurare la continuità e l’efficienza dell’azione di governo.

Chi ha scritto la Costituzione della Repubblica la pensava forse un po’ diversamente; e soprattutto considerava l’apertura ed il progressivo ampliamento dei canali della partecipazione politica diretta dei cittadini alla vita pubblica come la condizione prima per rendere effettivi due principi essenziali del nostro ordinamento: quello della sovranità popolare, di cui all’articolo 1, e quello di eguaglianza sostanziale, per il quale il secondo comma dell’articolo 3 affida alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Chi ha scritto la Costituzione della Repubblica la pensava forse un po’ diversamente; e soprattutto considerava l’apertura ed il progressivo ampliamento dei canali della partecipazione politica diretta dei cittadini alla vita pubblica come la condizione prima per rendere effettivi due principi essenziali del nostro ordinamento: quello della sovranità popolare, di cui all’articolo 1, e quello di eguaglianza sostanziale, per il quale il secondo comma dell’articolo 3 affida alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

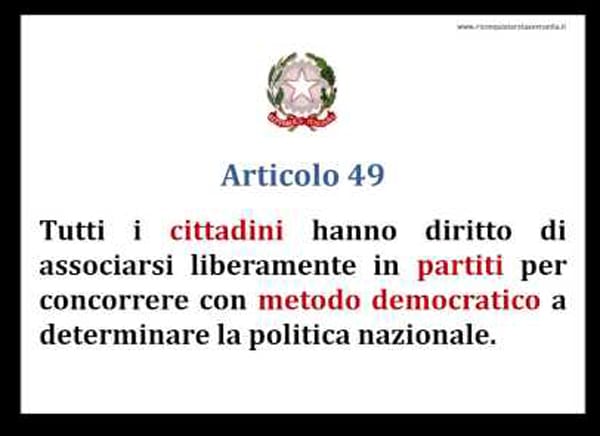

In altri termini, l’eventuale riduzione, condizionamento o coercizione della partecipazione è suscettibile di rimettere in discussione alcuni aspetti della natura stessa della nostra democrazia, il suo tratto insieme liberale ed egualitario, il suo fondamento democratico e personalista, così chiaramente messo in luce da disposizioni nelle quali sono accolte le istanze democratiche e sociali del movimento operaio e delle grandi correnti politiche popolari. Di qui la nota formulazione dell’articolo 49: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Essa, articolando sul terreno politico il principio della libertà di associazione stabilito dall’articolo 18, dà corpo al principio pluralistico – implicito nel concetto del concorso con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale – e sancisce la discontinuità rispetto ai paradigmi elitari del costituzionalismo liberale e la condanna senza appello della visione totalitaria del partito-Stato.

L’interrogativo sull’attualità di questa disposizione non è peregrino. Le critiche al sistema dei partiti, peraltro, hanno accompagnato la nascita della Repubblica democratica, sin da quando uno schieramento moderato e a vario titolo nostalgico dei precedenti regimi, iniziò a polemizzare contro l’invadenza della cosiddetta esarchia, ovvero dei sei partiti che, uniti nel Comitato di Liberazione Nazionale, avevano guidato la Resistenza nel biennio 1943-’45: una polemica alla quale non furono estranee neanche le correnti che pure avevano agito nell’ambito dello schieramento unitario antifascista, tanto è vero che nel dibattito all’Assemblea Costituente il testo di quello che sarebbe diventato l’articolo 49, elaborato materialmente dal socialista Lelio Basso, incontrò l’opposizione di parlamentari liberali e azionisti, preoccupati che la norma provocasse un’eccessiva istituzionalizzazione della società civile, mentre fu sostenuta con convinzione dai deputati appartenenti ai partiti di massa (comunisti, socialisti e democristiani), il cui ruolo di protagonisti della transizione democratica li aveva posti peraltro al centro del rinnovamento del sistema politico scaturito dalla Resistenza.

Certo, negli anni successivi, la realtà ha duramente messo alla prova il modello partecipativo delineato dalla Costituzione, e le peculiari caratteristiche del sistema politico italiano hanno favorito la tendenza dei principali partiti a condizionare l’azione amministrativa e, più in generale, ad occupare in modo pervasivo le principali istituzioni, non solo politiche, ma anche economiche e sociali del Paese; gli scandali, gli episodi di collusione con la criminalità organizzata e i numerosi comportamenti illeciti si sono protratti ben oltre la fine della Guerra fredda e l’avvento della cosiddetta Seconda Repubblica, e costituiscono l’esito di un uso spregiudicato dell’influenza politica come risorsa suscettibile di produrre vantaggi materiali non indifferenti per chi la detiene. Sotto questo profilo, il più volte rilevato scollamento tra politica e società nasce proprio dalla distanza tra la formula costituzionale, che attribuisce ai partiti un ruolo centrale ma circoscritto alla determinazione dell’indirizzo politico, e una realtà di invadenza dei partiti medesimi e di degrado dell’etica pubblica, che ha logorato la fiducia dei cittadini nelle organizzazioni chiamate a rappresentarli.

Su un altro versante, la declinante capacità di penetrazione nella società civile da parte di strutture politiche a carattere generale, ramificate sul territorio e guidate da un ceto politico professionale viene letta anche come segno della difficoltà a sostenere la concorrenza di altre e più efficaci agenzie di integrazione politica, in primo luogo la televisione e, da ultimo, la rete ed il sistema dei social network in grado di veicolare programmi, proposte e slogan in modo più penetrante e con effetti di coinvolgimento ben superiore di quelli prodotti dalla propaganda svolta sul territorio da militanti di partito. Da questa constatazione ha preso avvio la riflessione su nuovi e più moderni moduli organizzativi: dal partito “leggero”, svincolato dall’organizzazione territoriale e impegnato piuttosto nella competizione elettorale e nel sostegno al leader di turno, alle associazioni tematiche, ai comitati referendari, ai gruppi locali, impegnati su singole iniziative, fino alla nascita di aggregazioni che, animate dal condivisibile intento di valorizzare la partecipazione civica, hanno finito con il subire la fascinazione dell’equivoco plebiscitario, scambiando la partecipazione democratica con l’episodico assenso espresso nei confronti di una singola proposta o personalità, magari attraverso il filtro impersonale e distorsivo della rete. Ogni formula può trovare giustificazioni e motivazioni più o meno credibili, ma soprattutto negli ultimi anni è diventato sempre più evidente il dato della crescente difficoltà a costruire canali idonei a restituire realmente la parola ai cittadini e ai residenti sul territorio nazionale. L’astensione elettorale, che recentemente ha toccato livelli mai raggiunti, soprattutto in realtà caratterizzate storicamente da un elevato livello di integrazione politica, costituisce un monito e un serio invito alla riflessione su un punto dirimente per qualsiasi sistema democratico.

Le soluzioni prospettate finora si sono rivelate per lo più parziali ed episodiche. Valga per tutti l’esempio della recente normativa che ha sostituito (gradualmente) il sistema dei rimborsi pubblici per le spese elettorali dei partiti con quello delle contribuzioni volontarie; una misura che, se da un lato ha dato una risposta al giustificato risentimento dei cittadini per meccanismi incrementali che hanno dato luogo a sprechi e privilegi inaccettabili, dall’altro, pur manifestando l’intento di garantire la democraticità dell’ordinamento interno dei partiti, non sembra idonea a prevenire i rischi di degenerazione oligarchica del sistema, che si delineano laddove la mano pubblica rinuncia ad interventi di regolazione e di riequilibrio volti a garantire l’effettiva parità tra le forze che competono sull’agone politico. Si tratta invece di affrontare un tema che va oltre il finanziamento pubblico, e solleva interrogativi sul ruolo dei partiti nell’attuale momento storico; questi interrogativi investono la delicata questione del ripensamento del modello di “bassa” istituzionalizzazione che ha caratterizzato fino ad oggi la vita di queste organizzazioni nel nostro ordinamento, e dei contenuti e dei limiti, nonché della stessa auspicabilità, di una regolazione legislativa che, peraltro, dovrebbe proporsi di dare attuazione alla norma costituzionale anche nel senso di ricondurre l’azione dei partiti nell’ambito delle funzioni istituzionali da questa tracciate.

Le soluzioni prospettate finora si sono rivelate per lo più parziali ed episodiche. Valga per tutti l’esempio della recente normativa che ha sostituito (gradualmente) il sistema dei rimborsi pubblici per le spese elettorali dei partiti con quello delle contribuzioni volontarie; una misura che, se da un lato ha dato una risposta al giustificato risentimento dei cittadini per meccanismi incrementali che hanno dato luogo a sprechi e privilegi inaccettabili, dall’altro, pur manifestando l’intento di garantire la democraticità dell’ordinamento interno dei partiti, non sembra idonea a prevenire i rischi di degenerazione oligarchica del sistema, che si delineano laddove la mano pubblica rinuncia ad interventi di regolazione e di riequilibrio volti a garantire l’effettiva parità tra le forze che competono sull’agone politico. Si tratta invece di affrontare un tema che va oltre il finanziamento pubblico, e solleva interrogativi sul ruolo dei partiti nell’attuale momento storico; questi interrogativi investono la delicata questione del ripensamento del modello di “bassa” istituzionalizzazione che ha caratterizzato fino ad oggi la vita di queste organizzazioni nel nostro ordinamento, e dei contenuti e dei limiti, nonché della stessa auspicabilità, di una regolazione legislativa che, peraltro, dovrebbe proporsi di dare attuazione alla norma costituzionale anche nel senso di ricondurre l’azione dei partiti nell’ambito delle funzioni istituzionali da questa tracciate.

Da quanto detto finora si può ben comprendere che il recupero del valore politico e giuridico dell’elaborazione costituzionale sui partiti politici non può risolversi in uno sguardo nostalgico verso il passato, in quanto sono chiamati in causa non tanto profili organizzativi e funzionali, quanto principi fondamentali della vita democratica, quali l’esercizio della cittadinanza attiva come momento essenziale di attuazione del principio della sovranità popolare, l’attivazione dei diritti fondamentali come chiavi di accesso a beni materiali ed immateriali in assenza dei quali non si può parlare di eguaglianza effettiva, la garanzia della trasparenza e della democraticità del processo decisionale, come condizione di efficienza dell’azione dei pubblici poteri. Si tratta inoltre di questioni che non possono essere circoscritte entro la dimensione nazionale, dato che l’avanzata dei processi di globalizzazione della produzione e dei mercati fino ad oggi ha prodotto un incremento esponenziale delle diseguaglianze e delle povertà materiali e immateriali, cioè di quelle posizioni di svantaggio suscettibili di tradursi in una perdita dei diritti fondamentali di cittadinanza per milioni di individui. Nata in altro momento e chiamata a fronteggiare altre emergenze, la Costituzione italiana, in quanto indica la rimozione di quegli squilibri come un elemento qualificante dell’intervento dei poteri pubblici, sancisce principi e stabilisce indirizzi che pongono le premesse per affrontare anche i nodi dell’oggi, in sintonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e con gli stessi Trattati dell’Unione Europea, che, pur non prevedendo disposizioni specifiche sui partiti politici, non mancano di prescrizioni in ordine alla libertà di associazione e alla partecipazione politica attiva. Peraltro, proprio a proposito di Europa, non va taciuta la circostanza per cui oggi tutti gli osservatori più autorevoli e la gran parte degli schieramenti politici convengono nell’individuare la radice della crisi dell’Unione Europea proprio nel deficit democratico che affligge le sue istituzioni, nella loro scarsa o inesistente rappresentatività, nella carenza dei meccanismi di responsabilità per i quali ciascun centro decisionale è chiamato a rendere conto del proprio operato ad organismi legittimati dall’investitura popolare.

La crisi dell’Unione Europea è la punta di un iceberg che chiama in causa le grandi emergenze della contemporaneità, a partire dalle conseguenze della crisi economica globale e dall’incremento esponenziale dei flussi migratori, conseguenti a una fase di destabilizzazione politica dell’area medio orientale e del versante sud-est del Mediterraneo senza precedenti e dagli effetti tuttora imprevedibili. Di certo, le tensioni a cui è sottoposta in particolare l’Europa sono suscettibili di alimentare l’incertezza e la paura, e con esse il riemergere, anche nelle società più avanzate, delle tentazioni autoritarie, razziste e xenofobe; ma, d’altra parte, è proprio a fronte di questi rischi, che i valori della Resistenza e i principi della Carta costituzionale si ripropongono in una dimensione non meramente celebrativa e su scala globale, e richiamano l’attenzione su indirizzi e principi ancora validi in contesti mutati, nell’ambito dei quali la riaffermazione del primato della persona umana, del carattere universale dei diritti di cittadinanza, della centralità di istituzioni nazionali e sovranazionali che ne assicurino l’effettività possono contrastare efficacemente i fenomeni degenerativi che minacciano la coesione e la stabilità delle democrazie contemporanee.

La crisi dell’Unione Europea è la punta di un iceberg che chiama in causa le grandi emergenze della contemporaneità, a partire dalle conseguenze della crisi economica globale e dall’incremento esponenziale dei flussi migratori, conseguenti a una fase di destabilizzazione politica dell’area medio orientale e del versante sud-est del Mediterraneo senza precedenti e dagli effetti tuttora imprevedibili. Di certo, le tensioni a cui è sottoposta in particolare l’Europa sono suscettibili di alimentare l’incertezza e la paura, e con esse il riemergere, anche nelle società più avanzate, delle tentazioni autoritarie, razziste e xenofobe; ma, d’altra parte, è proprio a fronte di questi rischi, che i valori della Resistenza e i principi della Carta costituzionale si ripropongono in una dimensione non meramente celebrativa e su scala globale, e richiamano l’attenzione su indirizzi e principi ancora validi in contesti mutati, nell’ambito dei quali la riaffermazione del primato della persona umana, del carattere universale dei diritti di cittadinanza, della centralità di istituzioni nazionali e sovranazionali che ne assicurino l’effettività possono contrastare efficacemente i fenomeni degenerativi che minacciano la coesione e la stabilità delle democrazie contemporanee.

Pubblicato venerdì 22 Aprile 2016

Stampato il 03/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/tutti-i-cittadini-hanno-diritto-di-associarsi-liberamente-in-partiti/