I lettori di “Patria Indipendente” che vogliono conoscere la vicenda degli scioperi del marzo 1943 – ma bisognerebbe dire del marzo-aprile 1943 – possono rileggere due articoli molto interessanti usciti sul giornale: il primo di Fausto Vighi del 1983, pubblicato online nel 2016, il secondo di Lucio Cecchini del 2003, pubblicato online nel 2020.

I lettori di “Patria Indipendente” che vogliono conoscere la vicenda degli scioperi del marzo 1943 – ma bisognerebbe dire del marzo-aprile 1943 – possono rileggere due articoli molto interessanti usciti sul giornale: il primo di Fausto Vighi del 1983, pubblicato online nel 2016, il secondo di Lucio Cecchini del 2003, pubblicato online nel 2020.

L’articolo di Cecchini riprende quasi integralmente il racconto del dirigente del Partito comunista Umberto Massola, che sui fatti scrisse un opuscolo nel 1945, e ampi brani dello scritto del 1962 del dirigente socialista della Cgil Oreste Lizzadri.

Mi limito, rimandando a questi testi, a una cronaca essenziale dei fatti – preceduta da un richiamo al contesto più generale – per poi sviluppare qualche riflessione.

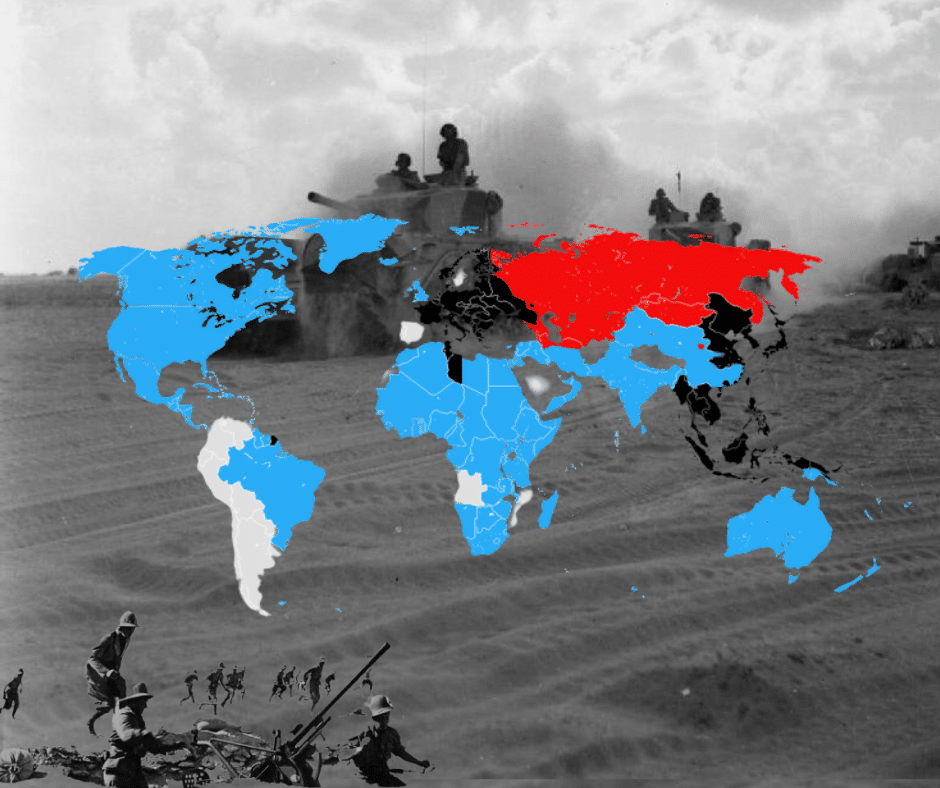

Con l’aggressione all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti la seconda guerra mondiale aveva preso una direzione sempre meno favorevole alle potenze dell’Asse, la Germania nazista e l’Italia fascista. La vittoria inglese di El Alamein nell’ottobre 1942 e lo sbarco americano nell’Africa settentrionale del novembre fecero comprendere che la guerra che si era combattuta per due anni sulle sponde della Libia e dell’Egitto si avviava ormai alla fine, e che il nemico era sempre più vicino al territorio italiano. A questa sconfitta si aggiunse quella in Russia, tra fine 1942 e inizio 1943: la vittoriosa resistenza sovietica a Stalingrado e la tragedia del Corpo di spedizione italiano, travolto e poi incapace, in quel che restava, anche di porsi in salvo, per carenza di mezzi e per l’abbandono da parte dei “camerati tedeschi”.

Con l’aggressione all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti la seconda guerra mondiale aveva preso una direzione sempre meno favorevole alle potenze dell’Asse, la Germania nazista e l’Italia fascista. La vittoria inglese di El Alamein nell’ottobre 1942 e lo sbarco americano nell’Africa settentrionale del novembre fecero comprendere che la guerra che si era combattuta per due anni sulle sponde della Libia e dell’Egitto si avviava ormai alla fine, e che il nemico era sempre più vicino al territorio italiano. A questa sconfitta si aggiunse quella in Russia, tra fine 1942 e inizio 1943: la vittoriosa resistenza sovietica a Stalingrado e la tragedia del Corpo di spedizione italiano, travolto e poi incapace, in quel che restava, anche di porsi in salvo, per carenza di mezzi e per l’abbandono da parte dei “camerati tedeschi”.

Il malcontento e l’opposizione al regime fascista crescevano. Alla testa della lotta si pose la classe operaia, che si mostrò progressivamente meno arrendevole e più decisa.

Il malcontento e l’opposizione al regime fascista crescevano. Alla testa della lotta si pose la classe operaia, che si mostrò progressivamente meno arrendevole e più decisa.

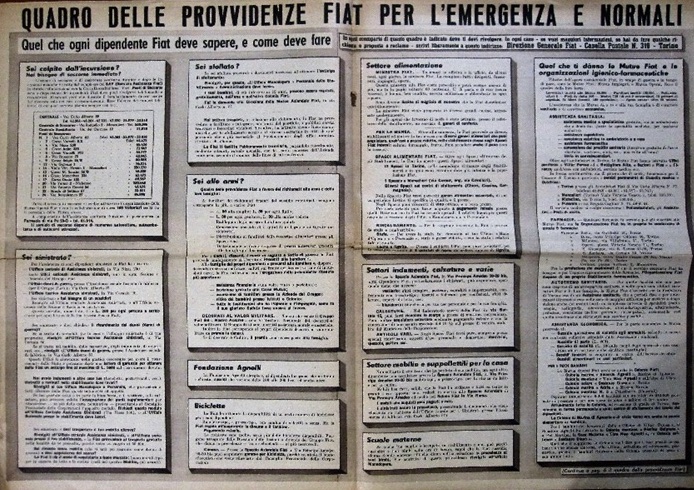

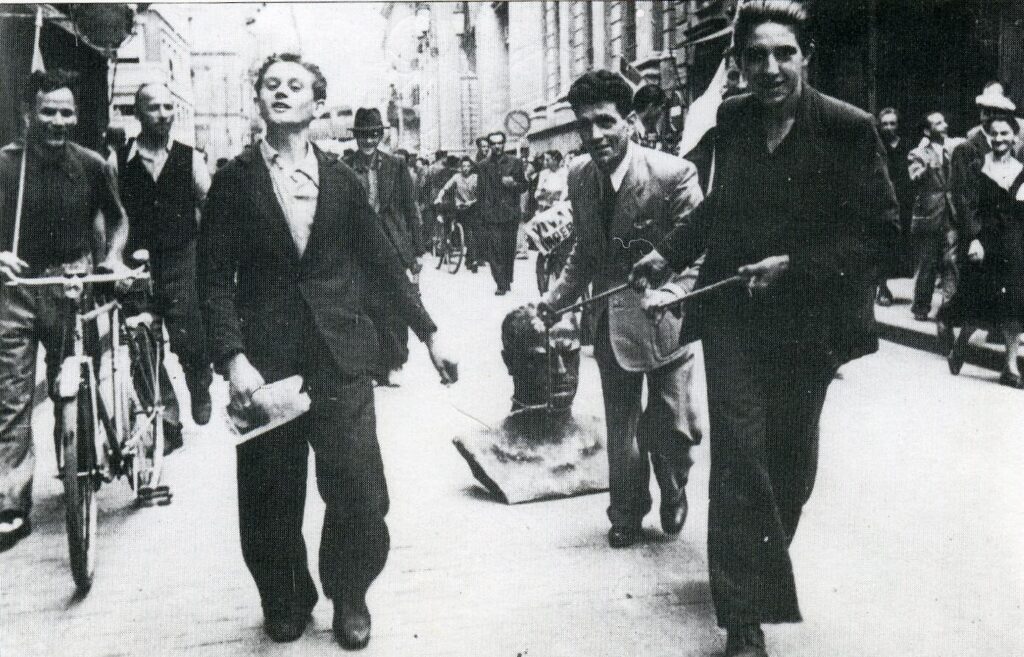

Dal maggio 1942 al febbraio 1943 si sviluppò in tutto il Nord un vasto movimento di scioperi e di sabotaggi. Il segnale per lo sciopero di marzo lo diedero gli operai della FIAT Mirafiori, il 5 marzo. Seguirono le altre fabbriche torinesi. L’8 marzo migliaia di donne manifestarono in piazza Castello contro la guerra e per la pace, per portare la protesta nelle città e per dimostrare il seguito popolare degli operai. Le operaie furono agguerrite anche nelle fabbriche, al grido “Pane! Pace!”.

Nonostante la repressione e i numerosi arresti, il movimento si sviluppò in tutto il Piemonte – soprattutto nel Biellese, dove la presenza delle operaie tessili fu fondamentale – dal 16 marzo, e a Milano, dal 19 marzo.

Scrisse Massola: “L’agitazione minacciava di svilupparsi nelle fabbriche della Liguria, Venezia Giulia e dell’Emilia. Nell’impossibilità di arrestare il movimento con i soliti mezzi repressivi a causa della possente e organizzata azione delle masse operaie, il governo fascista fu costretto a cedere. Il 3 aprile, dopo un mese di scioperi, dopo l’interruzione di un mese nella produzione bellica, la classe operaia obbligava Mussolini a operare una prima grande ‘ritirata strategica’: i salari e gli stipendi furono aumentati”. Gli scioperi terminarono solo nella prima quindicina di aprile.

Scrisse Massola: “L’agitazione minacciava di svilupparsi nelle fabbriche della Liguria, Venezia Giulia e dell’Emilia. Nell’impossibilità di arrestare il movimento con i soliti mezzi repressivi a causa della possente e organizzata azione delle masse operaie, il governo fascista fu costretto a cedere. Il 3 aprile, dopo un mese di scioperi, dopo l’interruzione di un mese nella produzione bellica, la classe operaia obbligava Mussolini a operare una prima grande ‘ritirata strategica’: i salari e gli stipendi furono aumentati”. Gli scioperi terminarono solo nella prima quindicina di aprile.

Lizzadri raccontò il grande agitarsi dei gerarchi fascisti, accorsi senza successo nelle fabbriche di Torino e di Milano: “I capi fascisti che si recavano nelle fabbriche venivano accolti con le braccia incrociate e, spesso, con sonore fischiate e grida di ‘abbasso la guerra’, ‘abbasso il fascismo’”.

Lizzadri raccontò il grande agitarsi dei gerarchi fascisti, accorsi senza successo nelle fabbriche di Torino e di Milano: “I capi fascisti che si recavano nelle fabbriche venivano accolti con le braccia incrociate e, spesso, con sonore fischiate e grida di ‘abbasso la guerra’, ‘abbasso il fascismo’”.

I fascisti ormai percepivano il proletariato come il nemico principale: una sorta di ritorno alle origini, quando la violenza squadrista nella politica e nella società fu un tutt’uno con la violenza sul lavoro, la disgregazione di ogni struttura operaia, la proibizione dello sciopero.

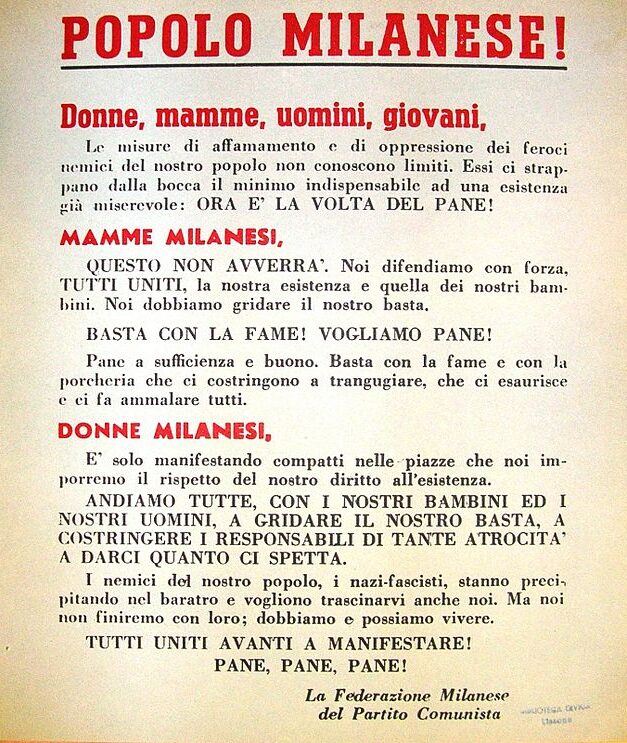

Probabilmente sia Massola sia Lizzadri esagerarono nell’accentuare la dimensione politica antifascista degli scioperi, che nacquero per una fondamentale esigenza di sopravvivenza. La razione-base alimentare, già insufficiente, subiva continue diminuzioni fino a raggiungere il più basso livello in Europa. Alla FIAT il motivo scatenante fu il rifiuto di pagare la promessa indennità di sfollamento ai lavoratori di aziende in centri colpiti dai bombardamenti.

Entrambi avevano però chiaro che l’essenza delle rivendicazioni era di natura economica. Leggiamo Massola: “Nel mese di luglio 1942, i gerarchi fascisti stabilirono di far pesare gli operai di alcuni stabilimenti di Torino. Speravano di poter ottenere con i risultati di questa inchiesta la possibilità di ridurre maggiormente il tenore di vita delle masse e nello stesso tempo di aumentare la quantità di derrate alimentari da inviare in Germania. Alla Grandi Motori – stabilimento di 4mila operai – l’iniziativa dei gerarchi fascisti rivelò che la maggioranza della maestranza nel corso della guerra aveva subito gravi perdite di peso. Risultava infatti che la perdita di peso di ogni operaio si aggirava dai 5 ai 14 chili: ‘operai che misuravano metri 1 e 70 e oltre di altezza pesano soltanto 53-55 chili. La percentuale degli operai ammalati è in continuo aumento’, riferiva l’operaia C. nel luglio 1942”.

Entrambi avevano però chiaro che l’essenza delle rivendicazioni era di natura economica. Leggiamo Massola: “Nel mese di luglio 1942, i gerarchi fascisti stabilirono di far pesare gli operai di alcuni stabilimenti di Torino. Speravano di poter ottenere con i risultati di questa inchiesta la possibilità di ridurre maggiormente il tenore di vita delle masse e nello stesso tempo di aumentare la quantità di derrate alimentari da inviare in Germania. Alla Grandi Motori – stabilimento di 4mila operai – l’iniziativa dei gerarchi fascisti rivelò che la maggioranza della maestranza nel corso della guerra aveva subito gravi perdite di peso. Risultava infatti che la perdita di peso di ogni operaio si aggirava dai 5 ai 14 chili: ‘operai che misuravano metri 1 e 70 e oltre di altezza pesano soltanto 53-55 chili. La percentuale degli operai ammalati è in continuo aumento’, riferiva l’operaia C. nel luglio 1942”.

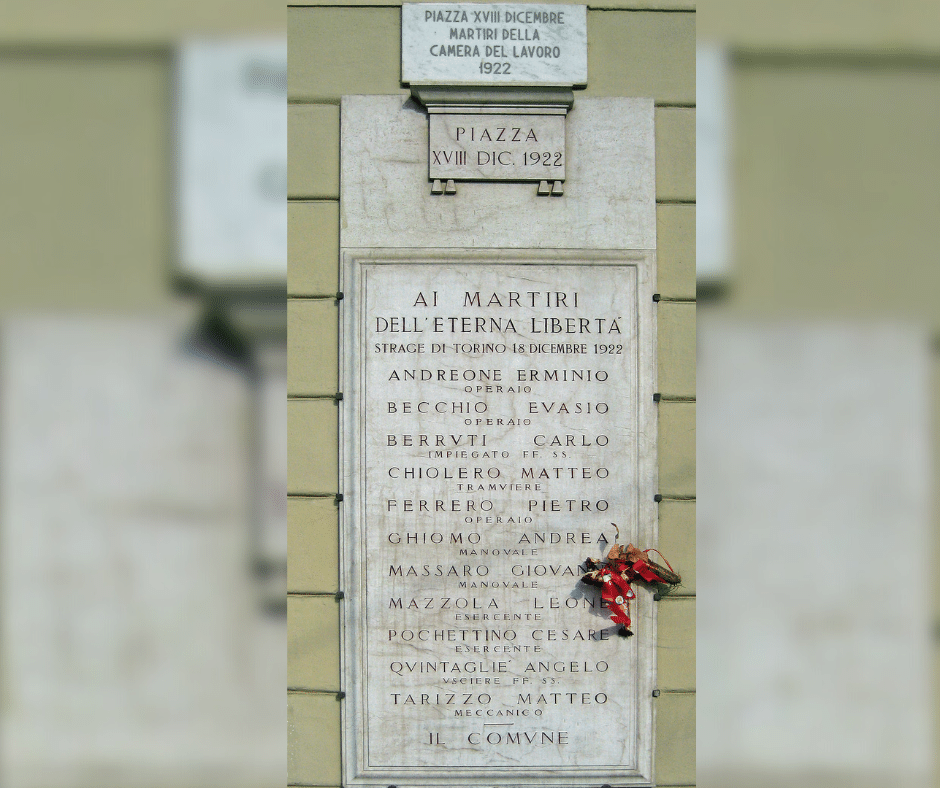

Il collegamento tra lotta di classe e lotta politica, tra lotta economica e lotta antifascista si fece via via sempre più stretto. Del resto scioperare in un Paese sottoposto a dittatura, a rischio della propria vita, era di per sé un atto politico. Così come era un fatto politico che tutto fosse cominciato a Torino, la più antifascista e la più operaia delle città italiane, dove i fascisti avevano piegato la classe operaia solo dopo la marcia su Roma, col ferro e col fuoco.

Il regime stesso si sforzò di sostenere che gli scioperi erano motivati da ragioni economiche. Non soltanto per non ammettere che esistessero crepe politiche ma anche per attribuire la responsabilità ai bombardamenti e alle iniziative militari del nemico. Tuttavia fu lo stesso duce a usare il termine “un vero e proprio tradimento” e a criticare le “chimere bolsceviche”, contraddicendo la narrazione tesa a minimizzare. Oltre agli aumenti dei prezzi e al mercato nero, le motivazioni avevano un “sentore politico” (Marcello Flores e Mimmo Franzinelli), come ben sapevano i fascisti. Che i loro tesserati, e pure i militi, partecipassero agli scioperi doveva pure significare qualcosa. Il capo della polizia Senise, poco prima di venire silurato nell’aprile 1943, non poté ignorare l’esistenza di “finalità politiche”, mentre il sindacalista fascista Edoardo Malusardi affermò: “È inutile che ce lo nascondiamo, quello che sta succedendo nelle fabbriche non è semplicemente un’agitazione per rivendicazioni economiche, ma risponde a un chiaro obiettivo politico. È evidente che le masse sono guidate dalle forze oscure dei nemici della patria”.

Il regime stesso si sforzò di sostenere che gli scioperi erano motivati da ragioni economiche. Non soltanto per non ammettere che esistessero crepe politiche ma anche per attribuire la responsabilità ai bombardamenti e alle iniziative militari del nemico. Tuttavia fu lo stesso duce a usare il termine “un vero e proprio tradimento” e a criticare le “chimere bolsceviche”, contraddicendo la narrazione tesa a minimizzare. Oltre agli aumenti dei prezzi e al mercato nero, le motivazioni avevano un “sentore politico” (Marcello Flores e Mimmo Franzinelli), come ben sapevano i fascisti. Che i loro tesserati, e pure i militi, partecipassero agli scioperi doveva pure significare qualcosa. Il capo della polizia Senise, poco prima di venire silurato nell’aprile 1943, non poté ignorare l’esistenza di “finalità politiche”, mentre il sindacalista fascista Edoardo Malusardi affermò: “È inutile che ce lo nascondiamo, quello che sta succedendo nelle fabbriche non è semplicemente un’agitazione per rivendicazioni economiche, ma risponde a un chiaro obiettivo politico. È evidente che le masse sono guidate dalle forze oscure dei nemici della patria”.

È problematico individuare il ruolo preciso, nell’organizzazione degli scioperi, del Partito comunista. La rottura tra operai e fascismo fu determinata – lo abbiamo visto – dall’aggravarsi delle condizioni materiali, e la forza organizzata del PCI era allora del tutto embrionale (6.000 iscritti nel settembre 1943). Ma la sottolineatura della “spontaneità” degli scioperi non deve far dimenticare, come notò Giovanni De Luna, che “in una grande fabbrica, sulla base della sua struttura produttiva, anche un gruppo numericamente minoritario può efficacemente dirigere e ‘gestire’ un movimento di lotta” e che, pur essendo allora il gruppo dirigente del PCI “’spiazzato’ rispetto alle lotte di fabbrica”, “’l’autonomia’ nei confronti del PCI passava in quel caso attraverso il PCI stesso, con il quadro di fabbrica comunista difficilmente identificabile con il partito”. Sulla base della “spontaneità” operaia si inserì dunque il PCI, prima con i suoi quadri, poi sempre più come partito, aggiungendo ai motivi economici quelli politici del no alla guerra e al fascismo.

È problematico individuare il ruolo preciso, nell’organizzazione degli scioperi, del Partito comunista. La rottura tra operai e fascismo fu determinata – lo abbiamo visto – dall’aggravarsi delle condizioni materiali, e la forza organizzata del PCI era allora del tutto embrionale (6.000 iscritti nel settembre 1943). Ma la sottolineatura della “spontaneità” degli scioperi non deve far dimenticare, come notò Giovanni De Luna, che “in una grande fabbrica, sulla base della sua struttura produttiva, anche un gruppo numericamente minoritario può efficacemente dirigere e ‘gestire’ un movimento di lotta” e che, pur essendo allora il gruppo dirigente del PCI “’spiazzato’ rispetto alle lotte di fabbrica”, “’l’autonomia’ nei confronti del PCI passava in quel caso attraverso il PCI stesso, con il quadro di fabbrica comunista difficilmente identificabile con il partito”. Sulla base della “spontaneità” operaia si inserì dunque il PCI, prima con i suoi quadri, poi sempre più come partito, aggiungendo ai motivi economici quelli politici del no alla guerra e al fascismo.

Malusardi, e con lui Roberto Farinacci, il “ras” di Cremona, sollecitarono Mussolini a usare le maniere forti. Lo fece anche Hitler, nell’incontro di Klessheim (7-10 aprile). Ma il duce non era in grado di affrontare le conseguenze di una sfida aperta agli operai: li temeva. Cedette, fino a promettere la concessione dell’indennità di sfollamento per tutti i lavoratori dell’industria. Del resto, un anno dopo, a conclusione degli scioperi del marzo 1944, l’ambasciatore tedesco in Italia Rudolf Rahn non applicò la massiccia rappresaglia anti-operaia (arresto e deportazione del 20% delle maestranze) e adottò una tattica relativamente più “morbida”, o meglio meno feroce. Non era conveniente lo scontro frontale con la classe operaia italiana, che pure pagò, con la deportazione, un prezzo molto elevato.

Malusardi, e con lui Roberto Farinacci, il “ras” di Cremona, sollecitarono Mussolini a usare le maniere forti. Lo fece anche Hitler, nell’incontro di Klessheim (7-10 aprile). Ma il duce non era in grado di affrontare le conseguenze di una sfida aperta agli operai: li temeva. Cedette, fino a promettere la concessione dell’indennità di sfollamento per tutti i lavoratori dell’industria. Del resto, un anno dopo, a conclusione degli scioperi del marzo 1944, l’ambasciatore tedesco in Italia Rudolf Rahn non applicò la massiccia rappresaglia anti-operaia (arresto e deportazione del 20% delle maestranze) e adottò una tattica relativamente più “morbida”, o meglio meno feroce. Non era conveniente lo scontro frontale con la classe operaia italiana, che pure pagò, con la deportazione, un prezzo molto elevato.

La precipitazione della situazione militare e l’avanzata della lotta operaia accelerarono la disfatta del regime. In aprile si sviluppò una grave crisi nel governo, nella direzione del partito e nei sindacati fascisti, nell’apparato dello Stato. A maggio le ultime truppe italiane in Tunisia furono buttate a mare, a luglio gli angloamericani sbarcarono in Sicilia. Intanto i bombardamenti colpivano in modo micidiale le città. La congiura ordita dalla monarchia, dalla fronda fascista, dai quadri dell’esercito – mentre anche il Vaticano prendeva le distanze – condusse al colpo di stato del 25 luglio. Il peso delle lotte operaie era stato davvero rilevante, come riconobbe il 10 agosto 1946, alla Conferenza di pace a Parigi, il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi in un discorso passato alla storia.

Resta una domanda, che mi pongo studioso del movimento operaio ligure: perché gli operai di Genova e della Liguria non scioperarono nel marzo 1943, ma solo dopo il 25 luglio e, soprattutto, dopo l’8 settembre? È vero che ci furono eccezioni: la più importante fu lo sciopero alla Manifattura Tabacchi di Genova dal 26 al 30 marzo, per l’aumento dei salari. Ancora una volta furono le operaie le più combattive: sette di loro vennero arrestate. Inoltre il 23 marzo si scioperò alla Brown Boveri di Vado Ligure. Ma il dato generale fu quello di un appuntamento mancato.

Non basta, per rispondere, fare riferimento alla – relativa – fragilità del Partito comunista, evidenziata anche da una nota non firmata, ma di Giancarlo Pajetta, sull’organizzazione a Genova e in Liguria, scritta a fine anno. Può essere utile anche ripartire da una considerazione di Tim Mason, secondo il quale: “nella storia del movimento operaio non esiste un nesso meccanico tra il grado di sofferenza di volta in volta misurabile, da un lato, e la disponibilità alla lotta dei gruppi di lavoro coinvolti, dall’altro”.

Fame e sfruttamento possono portare alla demoralizzazione come alla rabbia. L’ipotesi di una naturale propensione operaia alla lotta non è sostenibile, tanto più se si considera la cesura del ventennio. Il fatto che buona parte dell’industria ligure fosse direttamente coinvolta nella produzione bellica determinava inoltre un controllo militare particolarmente rigoroso. I lavoratori volevano sottrarsi all’invio per lavoro in Germania: la deportazione era stata particolarmente intensa già nel 1941-42, e lo sarà ancora nel 1943. Non è mai stata scritta una storia della paura durante una dittatura, e non possiamo sapere. Sappiamo però che nei mesi successivi la classe operaia ligure divenne un attore centrale della fase finale della guerra e del processo di transizione alla democrazia.

Giorgio Pagano, co-presidente del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia in rappresentanza di Anpi, presidente dell’associazione Funzionari senza Frontiere, sindaco di La Spezia dal 1997 al 2007

Pubblicato lunedì 20 Marzo 2023

Stampato il 14/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/gli-scioperi-del-marzo-aprile-1943-come-il-malcontento-divenne-politico/