Il 7 febbraio 1945, nelle malghe di Porzûs, in provincia di Udine, un centinaio di gappisti al comando di Mario Toffanin “Giacca”, disarmò ed arrestò il comando del Gruppo delle Brigate Est della divisione partigiana “Osoppo”, mettendo a morte il comandante Francesco De Gregori “Bolla”, il commissario politico Gastone Valente “Enea”, ed Elda Turchetti, sospettata (anche da Radio Londra) di essere una spia tedesca. L’accusa era, in sostanza, di collusione con l’occupante nazista. Nei giorni successivi furono assassinati gli altri prigionieri.

Il 7 febbraio 1945, nelle malghe di Porzûs, in provincia di Udine, un centinaio di gappisti al comando di Mario Toffanin “Giacca”, disarmò ed arrestò il comando del Gruppo delle Brigate Est della divisione partigiana “Osoppo”, mettendo a morte il comandante Francesco De Gregori “Bolla”, il commissario politico Gastone Valente “Enea”, ed Elda Turchetti, sospettata (anche da Radio Londra) di essere una spia tedesca. L’accusa era, in sostanza, di collusione con l’occupante nazista. Nei giorni successivi furono assassinati gli altri prigionieri.

Delle vicende che condussero a questo episodio, fra i più gravi e tragici, ma anche tra i più controversi, nella storia della Resistenza, Fabio Vander offre un’accurata ed obiettiva ricostruzione in un recente saggio che, sin dalle prime pagine, mette in evidenza il groviglio di eventi e di conflitti lungo il quale si venne snodando la tormentata vicenda della guerra e del dopoguerra nelle terre del Friuli e della Venezia Giulia.

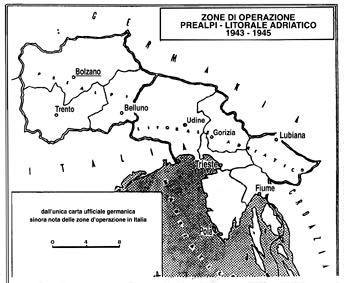

In quel territorio, infatti, lo stesso conflitto tra occupanti tedeschi e resistenti si sovrappose e si intrecciò con conflitti e connivenze riconducibili ad ulteriori fattori, che concorsero a determinare l’eccezionalità della situazione del confine orientale, nei mesi precedenti la fine della guerra: distaccata dall’amministrazione della RSI e posta direttamente alle dipendenze di Berlino, senza particolare opposizione da parte del governo fantoccio di Salò, la Zona d’operazioni del Litorale adriatico o OZAK (acronimo di Operationszone Adriatisches Küstenland) costituì lo sfondo delle vicende narrate, uno sfondo nel quale, ricorda l’Autore, si svolse un esperimento totalitario agito da una pluralità di soggetti, relazionati tra loro con modalità in cui collusione ed antagonismo appaiono strettamente intrecciati. L’amministrazione tedesca, come è noto, avendo del tutto esautorato le autorità della RSI, si mosse con l’obiettivo di combattere la resistenza slovena ed italiana e di annullare l’identità nazionale del Friuli, per predisporne il distacco dall’Italia, utilizzando a tal fine anche le aspirazioni stanziali di gruppi ed etnie al seguito della Wehrmacht (con i caratteri più di una migrazione di popoli che dello spostamento di reparti di un esercito), incaricati di compiti di repressione svolti con particolare ferocia. In questo quadro, la presenza dei cosacchi in Carnia costituisce l’episodio più noto, ma non l’unico, di un trasferimento di popoli che, coerentemente con le intenzioni di Berlino, avrebbe dovuto favorire la trasformazione della composizione etnica del Nord Est e l’emarginazione della componente italiana, obiettivo perseguito anche attraverso l’incoraggiamento alle tendenze localiste (la nazione furlana, evocata in quel periodo da alcuni giornali collaborazionisti).

In quel territorio, infatti, lo stesso conflitto tra occupanti tedeschi e resistenti si sovrappose e si intrecciò con conflitti e connivenze riconducibili ad ulteriori fattori, che concorsero a determinare l’eccezionalità della situazione del confine orientale, nei mesi precedenti la fine della guerra: distaccata dall’amministrazione della RSI e posta direttamente alle dipendenze di Berlino, senza particolare opposizione da parte del governo fantoccio di Salò, la Zona d’operazioni del Litorale adriatico o OZAK (acronimo di Operationszone Adriatisches Küstenland) costituì lo sfondo delle vicende narrate, uno sfondo nel quale, ricorda l’Autore, si svolse un esperimento totalitario agito da una pluralità di soggetti, relazionati tra loro con modalità in cui collusione ed antagonismo appaiono strettamente intrecciati. L’amministrazione tedesca, come è noto, avendo del tutto esautorato le autorità della RSI, si mosse con l’obiettivo di combattere la resistenza slovena ed italiana e di annullare l’identità nazionale del Friuli, per predisporne il distacco dall’Italia, utilizzando a tal fine anche le aspirazioni stanziali di gruppi ed etnie al seguito della Wehrmacht (con i caratteri più di una migrazione di popoli che dello spostamento di reparti di un esercito), incaricati di compiti di repressione svolti con particolare ferocia. In questo quadro, la presenza dei cosacchi in Carnia costituisce l’episodio più noto, ma non l’unico, di un trasferimento di popoli che, coerentemente con le intenzioni di Berlino, avrebbe dovuto favorire la trasformazione della composizione etnica del Nord Est e l’emarginazione della componente italiana, obiettivo perseguito anche attraverso l’incoraggiamento alle tendenze localiste (la nazione furlana, evocata in quel periodo da alcuni giornali collaborazionisti).

Nell’anomalo regime di occupazione (secondo una definizione di Enzo Collotti ripresa dall’Autore) del Nord Est, altri fattori operavano a rendere più complicato il quadro: la preoccupazione degli Alleati, e segnatamente degli Americani, di evitare che in quella zona potesse crearsi, dopo la ritirata tedesca, un vuoto di potere e un clima di guerra civile favorevole alle forze partigiane jugoslave del IX Korpus sloveno (Porzûs, scrive Vander, è “propedeutica alla guerra fredda”); le ambizioni espansionistiche coltivate dal partigianato sloveno, animato da uno spirito nazionalistico che le politiche antislave perseguite dal fascismo avevano fortemente alimentato; i dilemmi di Mosca, già allora diffidente nei confronti dell’espansionismo jugoslavo, ma oscillante tra l’antagonismo e l’intesa nei rapporti con gli Alleati occidentali; le spaccature all’interno della Resistenza italiana, polarizzate attorno alla posizione da assumere nei confronti delle rivendicazioni territoriali jugoslave (anche se Vander pone giustamente in luce come tutte le forze politiche italiane antifasciste fossero convinte della necessità di una revisione delle linee di confine in favore della Jugoslavia) e lo scontro tra le due anime del Pci nel Nord Est: quella unitaria e “ciellenistica” e quella incline ad assecondare l’intransigenza titina. È questo il quadro delineato da Vander, che, nella sua esposizione, passa in rassegna anche i contenuti delle principali relazioni del convegno sull’eccidio di Porzûs tenutosi ad Udine nel 2010 (gli atti sono raccolti in: Porzûs: violenza e Resistenza sul confine orientale, a cura di Tommaso Pfiffer, Bologna, Il Mulino, 2012).

Nell’intreccio dei diversi fattori che fanno capo al dramma di Porzûs, ciascuno dei soggetti in campo operò per predisporre posizioni di vantaggio, che potessero essere fatte valere al termine della guerra, ed è in questo clima che si sviluppano connivenze inedite: oltre al difficile contesto internazionale, l’Autore ricorda le iniziative del Regno del Sud per un accordo con i repubblichini al fine di un’opera comune di contrasto dell’esercito jugoslavo in difesa dell’italianità delle zone contese, accordo non raggiunto, ma che concorre a spiegare il clima in cui si pervenne alla creazione di un presidio congiunto osovani-repubblichini (documentata da Paolo Pezzino), nonché i contatti tra gli osovani e la X Mas di Junio Valerio Borghese, e l’offerta avanzata da quest’ultimo (ma non raccolta) di porsi al comando dei resistenti anticomunisti per contrastare l’avanzata dell’esercito di Tito. Per questo aspetto, i sospetti di collaborazionismo gravanti sulla condotta della Divisione Osoppo, ispirata ad un intransigente anticomunismo che cementava la componente politica cattolica (maggioritaria) e quella laica, appaiono, secondo l’Autore, non privi di motivazioni oggettive, considerata la piega assunta dagli eventi, ma al tempo stesso non tali da giustificare l’efferatezza dell’azione compiuta dai gappisti e, tanto meno, a fornire l’unica giustificazione di tale condotta.

Diventa così essenziale comprendere la posizione ed i dilemmi che attraversarono il Pci del Nord Est, nel suo contraddittorio rapporto con il Centro del Partito e con l’alleato-antagonista jugoslavo: riferendosi all’interpretazione storiografica di Alberto Buvoli e di Jože Pirjevec, l’Autore ritiene che le oscillazioni delle posizioni del Pci, dalla politica di unità antifascista nel Cln all’acquiescenza verso le rivendicazioni jugoslave verificatesi nell’autunno del 1944 e sancite dall’uscita del partito dal Comitato di Liberazione di Trieste, debbano essere ricondotte in larga misura alla scomparsa dei dirigenti comunisti che maggiormente si erano opposti all’annessionismo slavo: Luigi Frausin, Vittorio Gigante e Natale Kolaric, esponenti della posizione unitaria, erano stati infatti catturati dai tedeschi ed uccisi nella Risiera di San Sabba, e, dopo la loro tragica fine, la subordinazione delle organizzazioni del Pci nel Friuli e nella Venezia Giulia ai comunisti sloveni era risultata più marcata, come dimostra anche l’emarginazione di esponenti allineati alla posizione unitaria del gruppo dirigente togliattiano nella gestione dei rapporti con i partigiani sloveni.

Nell’ambito della narrazione vengono così ricostruiti i principali episodi del contrasto all’interno del Pci sulla linea da tenere nei confronti delle aspirazioni territoriali jugoslave, episodi che mostrano l’esistenza di divisioni e di incertezze che, riesaminate in sede storiografica, non giustificano né frettolose assoluzioni circa le responsabilità dei gruppi dirigenti nazionali e locali per gli eventi successivi, ma neanche la condanna in blocco, in nome di un’asserita univoca e totale subordinazione dei comunisti italiani nei confronti degli jugoslavi; questa tesi, sostenuta con particolare convinzione, negli ultimi anni, dalle correnti storiografiche più esplicitamente revisioniste, e assecondata, in parte, dalla reticenza degli anni della guerra fredda, appare rimessa in discussione non solo dalle più recenti ricostruzioni storiche, ma anche dalle testimonianze dei diretti protagonisti. Verrebbe, a questo proposito, da aggiungere che nelle successive vicende post belliche della nascita del Cominform e della rottura tra Mosca e Belgrado si possono ritrovare le tracce del dissidio che proprio negli anni della Resistenza iniziò a dividere i comunisti italiani e quelli jugoslavi.

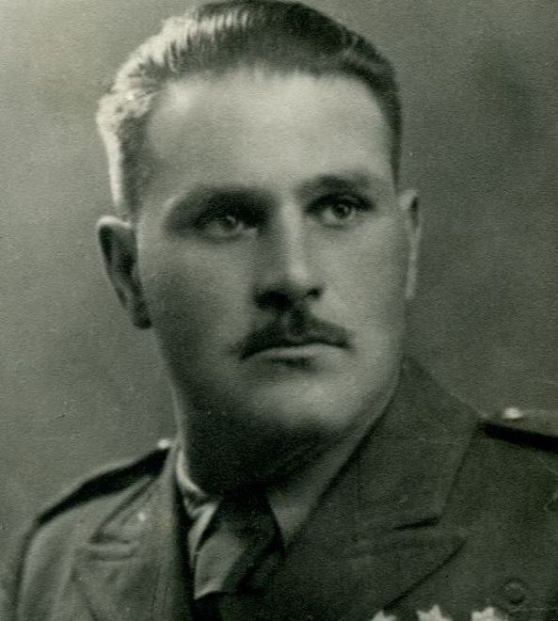

Dal complicato contesto in cui si svolgono i fatti, l’Autore, appoggiandosi anche a numerose testimonianze dei protagonisti, ritiene che la responsabilità degli eventi non possa essere ascritta ai dirigenti della Brigata Garibaldi Natisone, e che essa vada ricercata nelle vicende che condussero i garibaldini ad accettare di porsi al comando del IX Korpus jugoslavo (in parte anche per ragioni di carattere militare), e nel rifiuto opposto invece dagli Osovani, spinti dalla pregiudiziale anticomunista – e incoraggiati dagli agenti dei servizi segreti inglesi – a cercare intese con l’occupante nazista e con le forze fasciste operanti nella zona, pur di sottrarsi alla subordinazione agli jugoslavi; di qui, l’intento maturato nella parte jugoslava di pervenire alla liquidazione fisica della Osoppo, tradottasi in una iniziativa che, secondo l’Autore, deve essere ricondotta ad una decisione partita dal IX Korpus e attuata grazie alla condotta di Toffanin, strettamente collegato agli sloveni: costui, in sostanza, avrebbe agito di propria iniziativa, e – ipotizza Vander sulla scorta di alcune testimonianze – travisando volontariamente gli ordini partiti, in sostanza, dalla Federazione comunista di Udine, presumibilmente di arrestare, ma non di uccidere, i comandi osovani. È evidente che ciò non attenua la responsabilità politica e morale dei comandi garibaldini, per avere affidato un’operazione così complessa ad un personaggio come Toffanin: molti dirigenti della Natisone, a distanza di anni, si sono espressi in senso fortemente critico su tale scelta, sulla mancata immediata autocritica e sulla copertura politica che venne invece assicurata dal gruppo dirigente comunista locale, presupposto delle reticenze che hanno accompagnato la narrazione della vicenda di Porzûs negli anni della guerra fredda.

Di certo, qualsiasi intento di ridurre la complessità degli eventi entro schemi valutativi precostituiti appare destinato a fornire una visione distorta e parziale della realtà dei fatti. L’ANPI, peraltro, ha già espresso, tramite suoi autorevoli dirigenti, una condanna chiara ed inequivocabile dell’eccidio di Porzûs, una condanna che non è ridimensionata, ma confermata dalla volontà di andare a fondo nella ricostruzione dei fatti e nella ricerca dei diversi fattori che li hanno determinati. Il giudizio precostituito e parziale appartiene a quanti (e non sono pochi) hanno isolato singoli eventi dal drammatico svolgimento di una guerra civile, non al fine di mettere a fuoco le dinamiche effettive e le relative responsabilità, ma per riproporre la trita e mistificatoria visione che riduce le vicende tra il 1943 e il 1945 a una cieca esplosione di violenza nella quale vittime e carnefici sono equiparati e sono poste sullo stesso piano le ragioni di chi ha combattuto per la libertà e la democrazia e di chi ha cercato di perpetrare un regime di violenza e di terrore; il lavoro di Fabio Vander offre un contributo importante anche sotto questo punto di vista, poiché nel restituire la dimensione della complessità di una vicenda tra le più dolorose della Resistenza italiana, sollecita ad affrontare con equilibrio e rigore scientifico i temi più controversi della nostra storia recente, ed a rimuovere definitivamente il costume, sin troppo abusato negli anni passati, di presentare come ricerca storica obiettiva, letture parziali e strumentali dei fatti, attente soltanto a distribuire condanne ed assoluzioni a seconda dell’opportunità e del clima politico del momento.

Pubblicato venerdì 15 Gennaio 2016

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/leccidio-di-porzus/