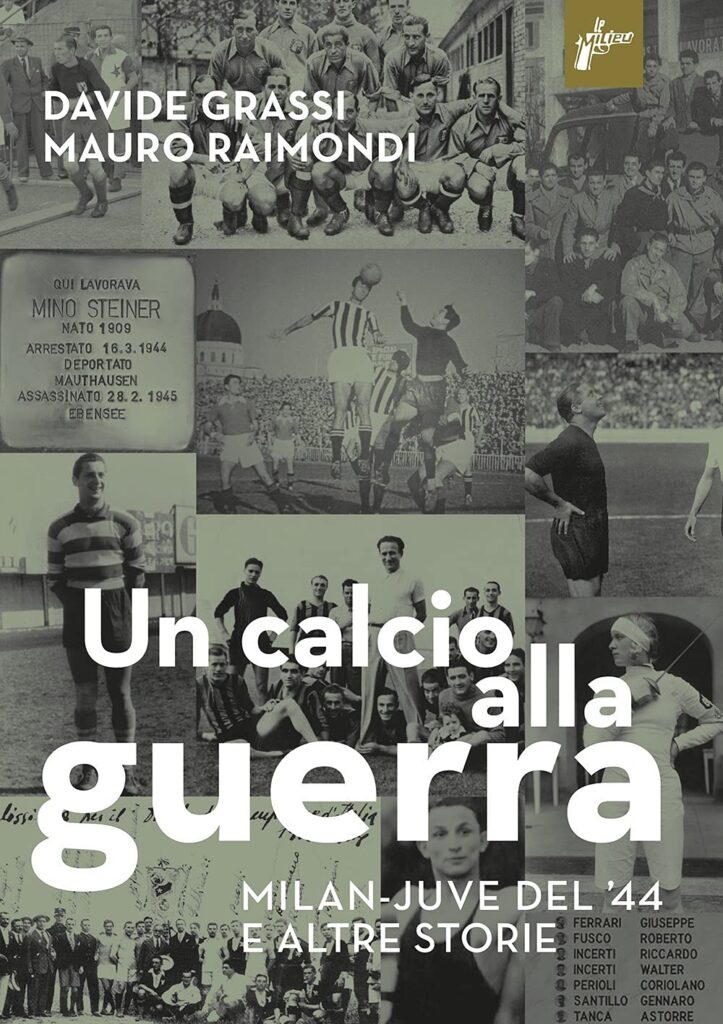

Calcio, nazifascismo e Resistenza. Il pallone ha rotolato anche negli anni bui del regime con la nazionale italiana vincitrice di due titoli mondiali mentre alcuni giocatori hanno giocato, fuori dal campo delle competizioni nazionali, la partita più importante, quella della Resistenza e non solo, come raccontano Davide Grassi e Mauro Raimondi nel saggio Un calcio alla guerra. Milan-Juve del ’44 e altre storie (Milieu Edizioni).

Calcio, nazifascismo e Resistenza. Il pallone ha rotolato anche negli anni bui del regime con la nazionale italiana vincitrice di due titoli mondiali mentre alcuni giocatori hanno giocato, fuori dal campo delle competizioni nazionali, la partita più importante, quella della Resistenza e non solo, come raccontano Davide Grassi e Mauro Raimondi nel saggio Un calcio alla guerra. Milan-Juve del ’44 e altre storie (Milieu Edizioni).

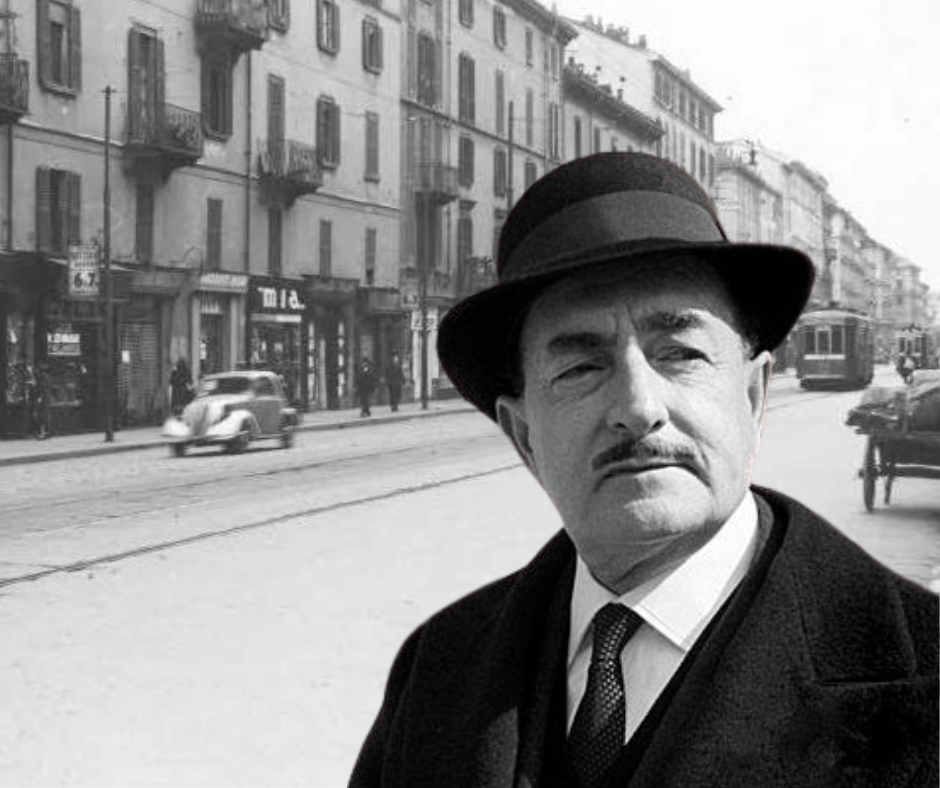

Uno di questi fu Raf Vallone la cui vita potrebbe essere paragonabile a uno dei tanti capolavori in bianco e nero del cinema neorealista di cui fu protagonista, come “Riso amaro” (1949), “Il cammino della speranza” (1950) o “Camicie Rosse” (1952). Prima ancora di entrare nel cinema, Vallone indossò infatti la maglia del Torino e nel 1935 vinse anche una Coppa Italia, poi entrò tra le fila del Partito d’Azione svolgendo attività di propaganda contro il regime nazifascista e supportando i partigiani delle Langhe.

Arrestato per questo, venne tradotto in una palestra di Como divenuta carcere e durante la deportazione verso uno dei campi di concentramento tedeschi, riuscì a salvarsi gettandosi nelle acque del lago di Como sfuggendo alle raffiche delle mitragliatrici delle SS. Sarà ancora lui, redattore della pagina culturale, a far uscire l’edizione straordinaria de l’Unità di Torino per dare la notizia prima di altri della definitiva liberazione dal nazifascismo.

Sono moltissime le storie di calcio e Resistenza che il volume approfondisce in maniera agile i cui stessi protagonisti, per pudore o per dolore, hanno raramente condiviso. In qualche caso pagando con la vita. Come Guglielmo Steiner detto “Mino” che non era proprio uno qualunque. Di famiglia antifascista, nipote di Giacomo Matteotti di cui nel 1924 portò a spalle la bara, giocò negli Allievi del Milan tra il 1926 e il 1928. Affiancherà l’intellettuale antifascista Lelio Basso nello studio legale e con l’arrivo degli Alleati in Sicilia, sarà contattato dai servizi segreti anglo-americani per il comando della missione “Law”, la prima oltre la linea del fronte a Nord dell’Italia: arriverà in Liguria a bordo di un sommergibile da dove raggiungerà Milano per avviare un’attività di propaganda e mandare informazioni agli Alleati.

Alla fine del 1943 progetterà con altri esponenti intellettuali Lo Stato Moderno, un giornale di politica aperto a tutte le forze antifasciste. Verrà arrestato ancora una volta dall’Ovra, la polizia politica del regime, e rinchiuso nel reparto SS del carcere di San Vittore a Milano per poi essere trasferito nel campo di concentramento di Fossoli, in Emilia Romagna, e da qui, passerà nel 1944 in Germania prima a Mauthausen e poi nel sottocampo di Ebensee dove morirà nel 1945.

Un calcio alla guerra è anche uno straordinario lavoro storiografico che riporta alla luce il fonogramma conservato nell’Archivio di Stato che attesta il rastrellamento del 2 luglio 1944 avvenuto nel corso della partita amichevole Milan-Juventus.

È solo grazie a questo fonogramma che si prova che quanto accaduto non fosse una leggenda metropolitana perché taciuto da tutti i giornali dell’epoca – riportati nel volume – sottoposti a censura. Si tratta di quei “trecento, giovani e forti e li portarono alla Bicocca” – spiegano Grassi e Raimondi citando la poesia di Luigi Mercantini – che dagli spalti dell’Arena di Milano da dove assistevano alla partita furono condotti nel quartiere Nord della città Medaglia d’Oro della Resistenza dove la Todt aveva degli uffici di reclutamento con il compito di mantenere attive infrastrutture e opere di difesa impiegando cittadini comuni e prigionieri di guerra.

È solo grazie a questo fonogramma che si prova che quanto accaduto non fosse una leggenda metropolitana perché taciuto da tutti i giornali dell’epoca – riportati nel volume – sottoposti a censura. Si tratta di quei “trecento, giovani e forti e li portarono alla Bicocca” – spiegano Grassi e Raimondi citando la poesia di Luigi Mercantini – che dagli spalti dell’Arena di Milano da dove assistevano alla partita furono condotti nel quartiere Nord della città Medaglia d’Oro della Resistenza dove la Todt aveva degli uffici di reclutamento con il compito di mantenere attive infrastrutture e opere di difesa impiegando cittadini comuni e prigionieri di guerra.

“Da mesi i tedeschi stavano setacciando quella parte d’Italia che controllavano al fine di procurarsi la forza lavoro di cui avevano bisogno e decisero di utilizzare l’incontro per accaparrarsene” scrivono gli autori, ricostruendo in parallelo anche la vita quotidiana tra razionamenti e rifugi, “stragi di uomini e monumenti” di una Milano che in quei giorni “era morta” come scrisse il Premio Nobel Salvatore Quasimodo nella sua “Milano, agosto 1943”, una poesia “che bisognerebbe inserire obbligatoriamente in tutti i programmi di italiano di ogni scuola di ordine e grado della Repubblica”.

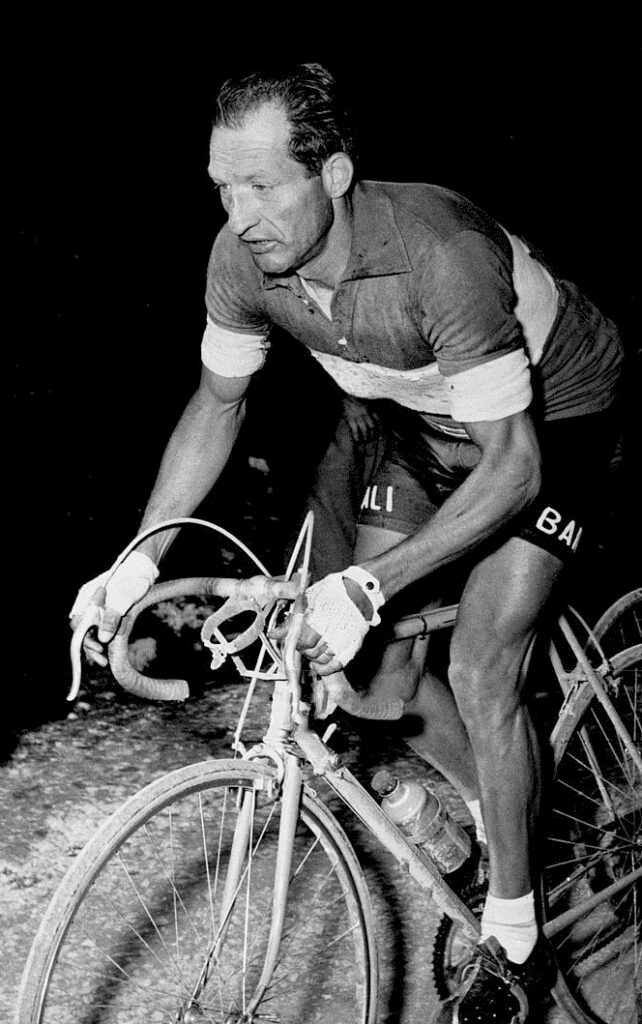

Il libro amplia inoltre il rapporto Sport e Resistenza con l’ultima sezione dedicata a decine di sportivi italiani e stranieri le cui vite si sono intrecciate con il nazifascismo, come il ciclista Gino Bartali che con tre Giri d’Italia, due Tour de France, quattro Milano-Sanremo, tre Giri di Lombardia non solo divenne protagonista dell’epopea del ciclismo italiano, ma utilizzò la sua bicicletta per nascondere e trasportare documenti falsi per salvare la vita ai perseguitati. “Alla fine saranno circa ottocento gli ebrei, più un numero imprecisato di partigiani e inglesi. A essere salvati dalle sue pedalate”, riporta il testo. Per questo, il 25 aprile 2006 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha assegnato la Medaglia d’Oro per i suoi meriti civili e nel 2013 il suo nome è stato iscritto nei Giusti tra le nazioni allo Yad Vashem, il Sacrario della Memoria a Gerusalemme.

E ancora Alfredo Martini, partigiano toscano che diventò commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, il pallanuotista e rugbista Ivo Bitetti, che fu tra coloro che catturarono Mussolini in fuga, le inquietanti partite giocate tra partigiani e nazisti, come quella che si disputò nel 1944 a Sarnano, in provincia di Macerata, o quelle fra deportati nei lager e i loro aguzzini, le leggi razziali che non risparmiarono lo sport e che fanno di questo volume qualcosa che – come scrive nella prefazione Sergio Giuntini, tra i più importanti esperti del rapporto tra sport e storia – ci “riconcilia con il calcio fungendo da antidoto alle sue profonde degenerazioni”, coltivando la memoria di uno sport che vive solo di presente.

Mariangela Di Marco, giornalista

Pubblicato venerdì 18 Aprile 2025

Stampato il 23/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quei-campioni-dello-sport-antifascisti-e-pacifisti/