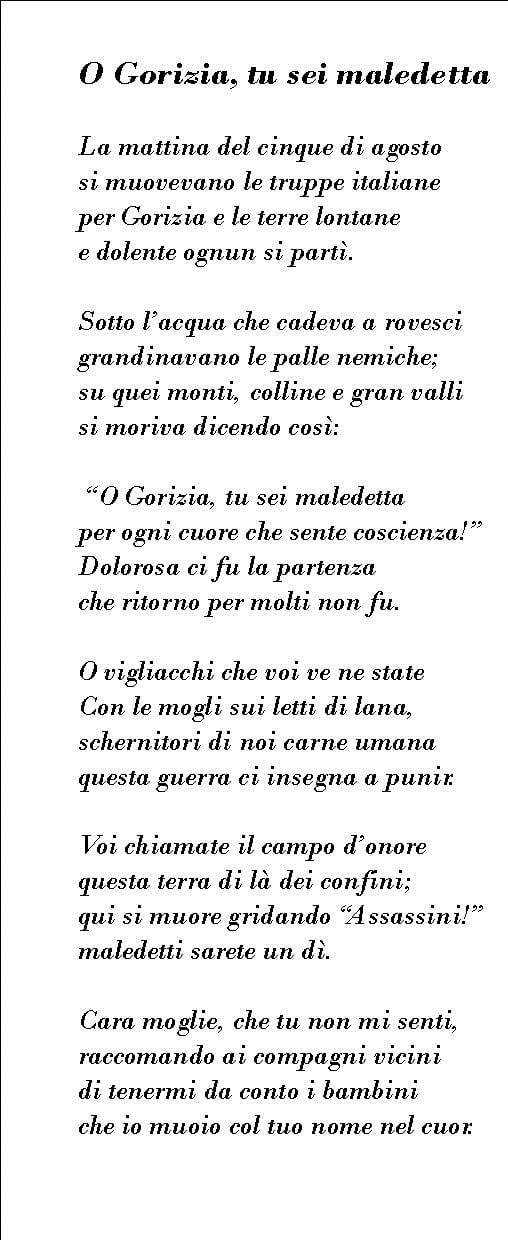

Nel 2015, in occasione del centenario dell’intervento nella Grande guerra, sono usciti molti e utili libri a riguardo e altre pubblicazioni sono apparse per il centenario di Caporetto, due anni dopo. A coronamento di tanto ricordare, di rievocazioni e indagini su più fronti e angolature, l’attesissimo “Il rombo del cannon” è uscito alla fine del 2018 per merito di Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto: gli stessi autori di precedenti e fortunati libri sul canto operaio e mondino. Il lavoro comprende anche in questo caso due preziosi CD audio, frutto di selezionate ricerche sul campo compiute nell’arco di alcuni decenni. Se dai CD vogliamo partire, oltre ai celebri canti che nel nostro immaginario identificano la guerra, ci sono alcune perle che solo in un lavoro così organico e compatto potevano trovarsi, come il testimone piemontese che con marcato accento locale canta la romanesca Ninna nanna della guerra di Trilussa, come le plurime versioni di Gorizia, o come le strofette protestatarie contro Cadorna, segmento oscuro della raccolta troppo spesso trascurato nelle raccolte precedenti a questa. Sono testimonianze vieppiù importanti perché di prima mano e non frutto di successivi riappropriamenti. Si pensi anche a Giovinezza, inno littorio per eccellenza imbastito su un modulo pre-fascista. Eccone un frammento:

Nel 2015, in occasione del centenario dell’intervento nella Grande guerra, sono usciti molti e utili libri a riguardo e altre pubblicazioni sono apparse per il centenario di Caporetto, due anni dopo. A coronamento di tanto ricordare, di rievocazioni e indagini su più fronti e angolature, l’attesissimo “Il rombo del cannon” è uscito alla fine del 2018 per merito di Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto: gli stessi autori di precedenti e fortunati libri sul canto operaio e mondino. Il lavoro comprende anche in questo caso due preziosi CD audio, frutto di selezionate ricerche sul campo compiute nell’arco di alcuni decenni. Se dai CD vogliamo partire, oltre ai celebri canti che nel nostro immaginario identificano la guerra, ci sono alcune perle che solo in un lavoro così organico e compatto potevano trovarsi, come il testimone piemontese che con marcato accento locale canta la romanesca Ninna nanna della guerra di Trilussa, come le plurime versioni di Gorizia, o come le strofette protestatarie contro Cadorna, segmento oscuro della raccolta troppo spesso trascurato nelle raccolte precedenti a questa. Sono testimonianze vieppiù importanti perché di prima mano e non frutto di successivi riappropriamenti. Si pensi anche a Giovinezza, inno littorio per eccellenza imbastito su un modulo pre-fascista. Eccone un frammento:

Tutti uniti siam d’accordo / per non farlo il militare

Perché noi il general Cadorna / ci fa tutti fucilare

È un esempio di instant song del momento, sottratta all’oblio grazie ad antiche ricerche di Jona e Liberovici: la ritroviamo in questo librazzo, come gli autori si divertono a chiamarlo; tecnicamente è anche il paradigma strutturale che meglio aiuta a capire l’importanza della trincea a sette note, cioè l’oscura fucina in cui prende forma molto di ciò che sarà cantato dai fascisti per vent’anni, dai partigiani dopo l’otto settembre e dagli italiani tutti ancora oggi: O surdato nnamurato e Quel mazzolin di fiori, due esempi su tutti; non è il caso invece della canzone del Piave, scritta nel 1919. Torniamo un attimo al titolo dell’opera; al rombo del cannon: un filo rosso che “pervade le menti, si insinua nella vita quotidiana in trincea (…) e che continuerà a lungo a risuonare nei canti anche in tempo di pace, come una cicatrice che fatica a rimarginarsi”. È ciò che si legge nel secondo capitolo, quello sulle formule vive. Il paragrafo, d’accordo con un’intuizione dello storico Antonio Gibelli a cui gli autori pagano pegno fin dalle prime pagine, risalta il trauma uditivo dei giovani contadini sbattuti in trincea attraverso il lirismo di questo chiasmo: il canto del fragore e il fragore del canto.

Bim bim bom, al rombo del cannon è “la formula verbale di più lunga durata e presenza nel canzoniere popolare”. Accanto ad essa, il capitolo passa in rassegna le plurime agenzie formative del canto popolare guerresco: folklore di base contadino, stornelli maltusiani, parodia, melodramma, café chantant, rivista, teatro varietà, ma anche canzonacce da suburra improvvisate durante varie smobilitazioni; più avanti (p. 416) troviamo anche un esempio della meno conosciuta fronna, canto lirico-monostrofico in genere a due o tre voci e senza accompagnamento musicale.

Tutto ciò e altro ancora condensa un moderno canzoniere nazionale, linguisticamente sovraregionale e socialmente interclassista, nel quale convivono modernità e arcaismo, ma anche rabbia e malinconia. Qui, forse più ancora che negli epistolari, per il faticoso uso attivo di una traballante e per certi versi sperimentale lingua scritta e orale, riverbera davvero la lingua della guerra, se è vero che la canzone di per se stessa sorge naturalmente spontanea e in questo senso meno autocontrollata di una qualunque epistola, sempre sottoposta a puntuale censura.

Ma il librazzo è molto di più. È un flusso storico di sette intensi capitoli che è bello scorrere nell’indice iniziale anche per scegliere da dove iniziare la lettura. Se vi incuriosisce un Mussolini non retorico, ancora socialista e animato cronista per la carta stampata, il suo diario di guerra offre interessanti spunti anche o proprio su ciò che i suoi commilitoni cantano, nel segno di una contromemoria più pacifista che sovversiva: ve n’è traccia abbondante proprio nel diario mussoliniano. Impegnato sulle alture di Doberdò, calato nell’anonima folla grigioverde di cui riconosce il generale disamore per la guerra, il futuro duce resoconta di canti sentimentali e strofette che si mettono di traverso alla retorica del canto irredentista.

È lo stesso capitolo in cui troviamo anche le notazioni canzoniere raccolte nell’imprescindibile “Un anno sull’Altipiano” di Emilio Lussu: lo scrittore sardo si sofferma su tre canzoni, a partire da Quel mazzolin di fiori (“e il coro rispondeva: che vien dalla montagna”) più altre due ballate dal contenuto fortemente evasivo. Lussu è stato chi più di altri ci ha fatto sentire l’odore acre della guerra, del tanfo di fango corrotto nei lunghi inverni, dei cadaveri insepolti, del fiato acre di terra e cognac che aleggiava in trincea. Ma non c’è, non c’era solo l’odore. Tra le pagine di “Al rombo del cannon”, gli autori scovano l’udito, prima ancora dell’olfatto; non solo per l’eco delle canzoni, scappatoia psichica dalla crisi di presenza (De Martino), ma proprio l’udito dell’uomo corporeo, traumatizzato dal rumore assordante dei mortai. Lo si intravede a libro ancora da aprire, nella copertina in cui un bellissimo disegno di Pietro Morando, artista alessandrino, riproduce un fante che si tappa le orecchie. Negare l’orrore del suono di guerra e cantarci sopra: canta che ti passa, famoso modo di dire che germoglia nelle trincee (ne scrisse Piero Jahier per primo, dopo la ritirata di Caporetto).

È lo stesso capitolo in cui troviamo anche le notazioni canzoniere raccolte nell’imprescindibile “Un anno sull’Altipiano” di Emilio Lussu: lo scrittore sardo si sofferma su tre canzoni, a partire da Quel mazzolin di fiori (“e il coro rispondeva: che vien dalla montagna”) più altre due ballate dal contenuto fortemente evasivo. Lussu è stato chi più di altri ci ha fatto sentire l’odore acre della guerra, del tanfo di fango corrotto nei lunghi inverni, dei cadaveri insepolti, del fiato acre di terra e cognac che aleggiava in trincea. Ma non c’è, non c’era solo l’odore. Tra le pagine di “Al rombo del cannon”, gli autori scovano l’udito, prima ancora dell’olfatto; non solo per l’eco delle canzoni, scappatoia psichica dalla crisi di presenza (De Martino), ma proprio l’udito dell’uomo corporeo, traumatizzato dal rumore assordante dei mortai. Lo si intravede a libro ancora da aprire, nella copertina in cui un bellissimo disegno di Pietro Morando, artista alessandrino, riproduce un fante che si tappa le orecchie. Negare l’orrore del suono di guerra e cantarci sopra: canta che ti passa, famoso modo di dire che germoglia nelle trincee (ne scrisse Piero Jahier per primo, dopo la ritirata di Caporetto).

La forza del libro di Jona, Castelli e Lovatto sta anche nel far trapelare una patria immaginaria e una patria temporale sotto la cenere di una patria finalmente reale. Comincio da quest’ultima, che è proprio la trincea nella sua fangosa crudezza, con le canzoni effettive, per niente mitologico-risorgimentali e spesso antipatriottiche, colonna sonora di una patria temporale in cui per la prima volta cafoni e mangiapolenta si riconoscono in forzosa convivenza, compartecipi di una realtà piovuta sulle loro teste all’improvviso e che affrontano, subiscono, tanto inadeguati, materialmente, quanto impreparati nello spirito (ma tanto la guerra sarà breve, vaticinò qualche imprudente in malafede e temporalmente la patria, parola dantesca, prende una concreta e temporale consistenza tra Carso e Isonzo).

La patria immaginaria, invece, la immagina o la fantastica chi in città dorme incolpevolmente nei letti di lana e forse fatica a pensare che qualche chilometro più a nord si muoia come mosche, maledicendo la guerra. Insomma, l’immagine della patria cozza terribilmente con la patria reale. Ed è da questa discrasia che risalta la guerra nella sua spiazzante e impersonale modernità: quando il soldato Mario Muccini torna a casa in licenza s’aggira tra i caffè disorientato e si sente terribilmente solo, soprattutto entrando in un varietà dove le donne hanno gli occhi rossi dalla commozione per la trama di un film, ignorando che a qualche centinaio di chilometri più a nord i loro fratelli, mariti e amici si stanno facendo massacrare. Ecco cosa scriveva Mario Mariani: “il plotonista comanda due specie di soldati: quelli per cui la patria era il borgo o tutt’al più la provincia e quelli per cui la patria era il mondo”. Borgo e mondo, arcaico e moderno, dialetto particulare e italiano regionale confluiscono nella stessa melma, nella stessa Veglia in cui Ungaretti “non si sentì mai così attaccato alla vita”. Anche Cadorna dice la sua, in una lettera alla figlia: “la patria è guerra moderna”. Paradossalmente aveva ragione lui: la guerra, più che una patria provvisoria e temporale o immaginaria, era l’evento del cimento tecnologico e sarebbe diventata il tassello fondante della memoria moderna; ma col passare del tempo, se di buono ha lasciato le canzoni che in quella guerra sono nate e ancora oggi si cantano, di meno buono ha finito con il rappresentare una rinascita del mito; il mito, come sempre, ci allontana dalla realtà.

La patria immaginaria, invece, la immagina o la fantastica chi in città dorme incolpevolmente nei letti di lana e forse fatica a pensare che qualche chilometro più a nord si muoia come mosche, maledicendo la guerra. Insomma, l’immagine della patria cozza terribilmente con la patria reale. Ed è da questa discrasia che risalta la guerra nella sua spiazzante e impersonale modernità: quando il soldato Mario Muccini torna a casa in licenza s’aggira tra i caffè disorientato e si sente terribilmente solo, soprattutto entrando in un varietà dove le donne hanno gli occhi rossi dalla commozione per la trama di un film, ignorando che a qualche centinaio di chilometri più a nord i loro fratelli, mariti e amici si stanno facendo massacrare. Ecco cosa scriveva Mario Mariani: “il plotonista comanda due specie di soldati: quelli per cui la patria era il borgo o tutt’al più la provincia e quelli per cui la patria era il mondo”. Borgo e mondo, arcaico e moderno, dialetto particulare e italiano regionale confluiscono nella stessa melma, nella stessa Veglia in cui Ungaretti “non si sentì mai così attaccato alla vita”. Anche Cadorna dice la sua, in una lettera alla figlia: “la patria è guerra moderna”. Paradossalmente aveva ragione lui: la guerra, più che una patria provvisoria e temporale o immaginaria, era l’evento del cimento tecnologico e sarebbe diventata il tassello fondante della memoria moderna; ma col passare del tempo, se di buono ha lasciato le canzoni che in quella guerra sono nate e ancora oggi si cantano, di meno buono ha finito con il rappresentare una rinascita del mito; il mito, come sempre, ci allontana dalla realtà.

Quanto sentiamo antico, lontano dal nostro orizzonte temporale, dalla nostra esperienza, dalla nostra sensibilità, luoghi-canzone come Monte Nero o Caporetto (quanti giovani credono erroneamente che Caporetto si trovi in Italia)? Quanti sanno che il presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando fu al centro di sarcastiche canzoni di trincea? E a rivederlo oggi, cosa cerchiamo nel film Uomini contro? Gli occhi cerulei del magnetico sguardo di Volontè, o davvero la versione cinematografica del succitato libro di Lussu che meglio di tutti denudò i generali nella loro tragica insipienza? Il mito è un problema e se la grande guerra è oggi offuscata da una nebbia mitologica – è una mia personalissima considerazione – è anche perché una seconda e più recente guerra mondiale ha contribuito ad allontanare dalla memoria la prima. Ecco che allora il librazzo, sulla scia di un antimitico controcanto del cigno, aiuta a raddrizzare molti piani scoscesi, perché ci riporta la guerra casa per casa, e nella sua concretezza-palla-al-piede, per la ricchezza delle fonti che ne sono lucido e solido sostrato, si rivolge alle nostre coscienze di cittadini del tempo presente, non meno che alla nostra banale curiosità di lettori. A leggerle bene, su tutti è Carlo Salsa col suo Trincee a esemplificare meglio il concetto, ste canzoni di mitico e patriottico, di immaginario e favoloso hanno abbastanza poco. Altro che di Trento e Trieste… Si parla del comandante della ramazza e di quanto la truppa sia stufa di mangiare pastasciutta.

Carlo Pestelli, cantautore, chitarrista, concertista, ricercatore, musicologo

Pubblicato lunedì 20 Maggio 2019

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/canzoni-di-fango-e-di-trincea/