Che la destra avanzi in periodi di crisi non è una novità: è invece una costante da oltre un secolo. Ed è una costante soprattutto se la guardiamo dal punto di vista delle correnti profonde che la sostengono: ma proprio da questa caratteristica possiamo trarre indicazioni per combattere e vincere una battaglia molto difficile e lunga.

Proviamo a vedere se c’è un tratto in qualche misura riassuntivo e unificante tra i diversi aspetti della crisi che stiamo attraversando. Assumiamo che tale tratto sia costituito dalla disuguaglianza, anzi, dalle disuguaglianze (parafrasando Tolstoj, ciascuno è diseguale a modo suo) e questa – verificabile sia con gli apparati statistici disponibili sia con l’indicatore che funziona più di tutti, quello del confronto nella vita quotidiana – sembra essere davvero una chiave di lettura di grande potenza esplicativa e con alcuni caratteri nuovi ed originali.

Il primo è che la disuguaglianza è stata teorizzata, cercata e praticata come parte integrante del modello di sviluppo: è stata una scelta precisa di fondare una lunga fase di sviluppo sull’accentuazione delle differenze – di status, di valorizzazione del lavoro, di regime giuridico – ribattezzandole flessibilità. Sono state le componenti “di successo” dello specifico modello neoliberista.

Il secondo è che è stata posta alla base di una nuova divisione del lavoro, quella all’interno dei singoli Paesi, che ha portato alla fortunata formula della società signorile di massa, in cui campeggiano sia il mercato duale del lavoro (duale per dignità e riconoscimento) sia l’illusione del benessere diffuso (a spese del bilancio dello Stato). Di qui l’espansione del lavoro servile, quello che non riscatta, degli immigrati e non solo, e del lavoro povero, quello che non libera dal bisogno.

Il terzo è che i decenni della globalizzazione hanno modificato i rapporti su scala internazionale: non riflettiamo mai abbastanza, anzi a dire il vero pochissimo, sul fatto che i Trenta Gloriosi e anche la straordinaria affermazione del Welfare sono stati possibili finché due terzi del mondo erano subalterni e schiacciati. Se ci sono operai malesi che hanno salari e sindacati, gli effetti si scaricano sugli operai inglesi o italiani. Ci sarà un motivo non ideologico ma assai materialista se in Cina il sindacato non c’è.

Il terzo è che i decenni della globalizzazione hanno modificato i rapporti su scala internazionale: non riflettiamo mai abbastanza, anzi a dire il vero pochissimo, sul fatto che i Trenta Gloriosi e anche la straordinaria affermazione del Welfare sono stati possibili finché due terzi del mondo erano subalterni e schiacciati. Se ci sono operai malesi che hanno salari e sindacati, gli effetti si scaricano sugli operai inglesi o italiani. Ci sarà un motivo non ideologico ma assai materialista se in Cina il sindacato non c’è.

Il quarto è che le disuguaglianze hanno prodotto polarizzazione sociale, differenti velocità e crescenti distacchi: chi è ricco lo è un po’ di più, chi è benestante galleggia, chi viveva bene del proprio lavoro si sente minacciato e in discesa. In questo stanno le più vaste ragioni del successo della destra, perché è qui che scava il tarlo del risentimento, della ostilità e dell’aggressività.

Il quinto – ma richiederebbe una riflessione di tutt’altro contesto, giovandosi anche del recentissimo saggio di Carlo Galli – è che le disuguaglianze sono esplicitamente basilari nella politica della destra di Meloni e del suo governo.

Lavoro, crisi climatica, pace/guerra sono oggetto di altri contributi. L’Anpi non può offrire piattaforme: può invece cercare di orientare il senso di marcia di una riflessione collettiva – nella quale ciascuno, partiti, sindacati, rappresentanze sociali in senso lato, faccia la sua parte per competenza e vocazione – in chiave di sviluppo delle previsioni della Costituzione che rimane la bussola con la quale esplorare e orientare il cammino. C’è un dovere politico e perfino morale: la vera posta in gioco in questo passaggio anche elettorale è niente di meno la tenuta – per non dire l’esistenza – della UE. Le tenaglie tra allargamento e paralisi decisionale; tra ruolo globale autonomo e subalternità; tra ampliamento dei diritti e dei poteri per chi non li ha e concentrazione dei poteri spesso in mani prive di legittimazione e controllo democratici; tra sviluppo e disuguaglianze; tutto questo ci porta a dire che la posta in gioco è elevatissima e colpisce il mediocre cabotaggio nazionale che distingue quel po’ di campagna elettorale che si è avviata. Ma se UE fallisce o anche solo sbiadisce, più forti e nuove disuguaglianze si manifesteranno. Dovremo anche riflettere con impegno sul saggio appena pubblicato di Cagé e Piketty sulla “geoclasse”, dal momento che la disuguaglianza sociale incrociata con quella territoriale è uno degli spetti della crisi politica contemporanea, di almeno medio periodo, in tutta Europa (ed anche negli Stati Uniti).

Lavoro, crisi climatica, pace/guerra sono oggetto di altri contributi. L’Anpi non può offrire piattaforme: può invece cercare di orientare il senso di marcia di una riflessione collettiva – nella quale ciascuno, partiti, sindacati, rappresentanze sociali in senso lato, faccia la sua parte per competenza e vocazione – in chiave di sviluppo delle previsioni della Costituzione che rimane la bussola con la quale esplorare e orientare il cammino. C’è un dovere politico e perfino morale: la vera posta in gioco in questo passaggio anche elettorale è niente di meno la tenuta – per non dire l’esistenza – della UE. Le tenaglie tra allargamento e paralisi decisionale; tra ruolo globale autonomo e subalternità; tra ampliamento dei diritti e dei poteri per chi non li ha e concentrazione dei poteri spesso in mani prive di legittimazione e controllo democratici; tra sviluppo e disuguaglianze; tutto questo ci porta a dire che la posta in gioco è elevatissima e colpisce il mediocre cabotaggio nazionale che distingue quel po’ di campagna elettorale che si è avviata. Ma se UE fallisce o anche solo sbiadisce, più forti e nuove disuguaglianze si manifesteranno. Dovremo anche riflettere con impegno sul saggio appena pubblicato di Cagé e Piketty sulla “geoclasse”, dal momento che la disuguaglianza sociale incrociata con quella territoriale è uno degli spetti della crisi politica contemporanea, di almeno medio periodo, in tutta Europa (ed anche negli Stati Uniti).

Disuguaglianza e polarizzazione spiegano i fenomeni e i processi sociali e politici. Povertà o precarietà descrivono situazioni (deprecabili quanto si vuole e da contrastare, naturalmente). La differenza è tra una necessaria politica di rimedio e una indispensabile definizione di strategie di sviluppo. Occorrono alleanze sociali e politiche tra forze sociali e culture, radicate e portatrici di interessi generali, quelle che un tempo si sarebbero chiamate le forze motrici del cambiamento: lunga lena? Sì, lunga lena, per portare a galla capacità, esperienze, ruoli sociali, da unire in un nuovo grande disegno riformatore. Non un elenco di condizioni sociali o il collegamento tra le marginalità (magari ribattezzate “periferie sociali”) come se queste possano sostituire o anche solo alludere a funzioni e ruoli sociali e politici (era un’illusione alla fine degli anni 70, figuriamoci oggi!). No, ci vuole la costruzione di un campo di forze che negli assi portanti della società facciano alleanze, si diano strategia, attrezzino una nuova cultura di innovazione e rinnovamento. Noi possiamo fare appelli, mettere a disposizione una storia più che esperienze sul campo, cercare di contribuire alla costruzione di nuove categorie di giudizio, provare a trasferire nell’oggi le ispirazioni alla base della nostra democrazia.

Perché l’Italia? Perché più che in altri Paesi c’è la combinazione di un sistema a basso livello retributivo, bassa produttività (soprattutto della Pubblica Amministrazione), indebolimento del tessuto industriale, alta evasione fiscale. A questo si aggiunge la polarizzazione geografica, che sembrava avviata a superamento fino agli anni 80 ma poi ripartita e costante. Colpisce il fatto che la Ue chieda a Draghi e Letta di elaborare programmi di lavoro sulla competitività e il rilancio del mercato unico e nello stesso tempo in Italia si fa a pezzi il mercato nazionale con l’autonomia differenziata.

Perché l’Italia? Perché più che in altri Paesi c’è la combinazione di un sistema a basso livello retributivo, bassa produttività (soprattutto della Pubblica Amministrazione), indebolimento del tessuto industriale, alta evasione fiscale. A questo si aggiunge la polarizzazione geografica, che sembrava avviata a superamento fino agli anni 80 ma poi ripartita e costante. Colpisce il fatto che la Ue chieda a Draghi e Letta di elaborare programmi di lavoro sulla competitività e il rilancio del mercato unico e nello stesso tempo in Italia si fa a pezzi il mercato nazionale con l’autonomia differenziata.

Qui non ne discutiamo – ma sarebbe bene farlo: in Italia, nelle sedi pubbliche non si discute mai della sostanza dei problemi, con il solo effetto che lo si fa…ma non in pubblico!

Mercato unico e suo rilancio: vuol dire regole, vuol dire risorse, politiche fiscali innovative, superare la linea dell’austerità che tortuosamente ricompare, vuol dire politiche industriali per aprire un capitolo diverso sulla competitività, vuol dire innovazione tecnologica e scientifica da incentivare e su cui mobilitare i grandi gruppi privati, ma anche ci vorranno proposte alternative alla poderosa spinta verso l’economia di guerra. I temi sono questi: e il governo italiano vuole frantumare in 20 piccoli ambiti regionali queste scelte? Poi ci si dividerà sui contenuti, c’è sempre da scegliere tra una via alta e una bassa (e qui mi fermo per ovvie ragioni di non competenza dell’Anpi oltre che personale), ma qui c’è un punto preliminare che pregiudica tutto il resto. Confindustria tace, Banca d’Italia pur paludata ci prova: iniziativa politica alta? Nessuna. Eppure proprio oggi (11 maggio, ndr) Nicola Saldutti scrive sul Corriere della necessità di una politica industriale di nuova dimensione e portata.

Mercato unico e suo rilancio: vuol dire regole, vuol dire risorse, politiche fiscali innovative, superare la linea dell’austerità che tortuosamente ricompare, vuol dire politiche industriali per aprire un capitolo diverso sulla competitività, vuol dire innovazione tecnologica e scientifica da incentivare e su cui mobilitare i grandi gruppi privati, ma anche ci vorranno proposte alternative alla poderosa spinta verso l’economia di guerra. I temi sono questi: e il governo italiano vuole frantumare in 20 piccoli ambiti regionali queste scelte? Poi ci si dividerà sui contenuti, c’è sempre da scegliere tra una via alta e una bassa (e qui mi fermo per ovvie ragioni di non competenza dell’Anpi oltre che personale), ma qui c’è un punto preliminare che pregiudica tutto il resto. Confindustria tace, Banca d’Italia pur paludata ci prova: iniziativa politica alta? Nessuna. Eppure proprio oggi (11 maggio, ndr) Nicola Saldutti scrive sul Corriere della necessità di una politica industriale di nuova dimensione e portata.

Sul contrasto tra i due approcci si dovrebbe fare campagna elettorale, chiedere conto a gran voce ai grandi soggetti economici del loro silenzio (o troppo sommesso mormorio) di questo delitto che viene compiuto nelle stesse settimane. Chiedere conto delle falsità, degli opportunismi, dei cambi repentini di posizione alle forze politiche (il Superbonus è una nemesi che colpisce chi lo ha fatto, il presunto governo “di sinistra”), chi ha impedito di cambiarlo (tutta la union sacrée di Draghi…tranne lui!), e chi ha capovolto la posizione (Meloni), cui si fa il regalo di non parlarne. Eppure Monti l’ha definito una patrimoniale a rovescio, e temo proprio abbia ragione.

Per il fisco non è più nemmeno il caso di parlare di evasione e regali, condoni ed elusione. Con la flat tax si assesta un colpo all’equità e insieme alla possibilità di vie d’uscita dalla crisi. Ogni scelta – ma da quanto tempo si è iniziato? – aggiunge frammenti di società armati gli uni contro gli altri, mentre la progressività riguarda ormai solo una parte del lavoro salariato.

Per il fisco non è più nemmeno il caso di parlare di evasione e regali, condoni ed elusione. Con la flat tax si assesta un colpo all’equità e insieme alla possibilità di vie d’uscita dalla crisi. Ogni scelta – ma da quanto tempo si è iniziato? – aggiunge frammenti di società armati gli uni contro gli altri, mentre la progressività riguarda ormai solo una parte del lavoro salariato.

Il voto va negato a chi frantuma il Paese, perché ne frantuma la possibilità di avviare una nuova e diversa fase di sviluppo, condannando il Paese alla stagnazione. E, da ultimo, si tratta di una politica antieuropea, che somma nuove e crescenti disuguaglianze ad un quadro già fin troppo solcato da divisioni.

Questo è un primo suggerimento, un indirizzo, se volete, che mettiamo a disposizione di chi voglia utilizzarlo. Reagire alle disuguaglianze, contrastarle rende necessario avere strumenti adeguati e un indirizzo generale di riforma del Paese: non abbiamo bisogno di nulla di meno. Poi, certo, politiche redistributive, equità fiscale, salario minimo e così via. L’autonomia differenziata è il frutto avvelenato che va contrastato, nella sua dimensione sociale e perché mina alla radice le possibilità di sviluppo economico e produttivo del Paese. Non siamo i portabandiera dell’assistenza: no, questa parte della politica e della cultura è la parte dello sviluppo sostenibile, della produzione sana ed equilibrata della ricchezza generale del Paese, del suo incivilimento, senza la quale i diritti non escono dalla predicazione e non diventano realtà.

Secondo: c’è un serio problema di contesto istituzionale, che condiziona e orienta le politiche attive, proprio in punto di reazione alle disuguaglianze. Dopo 30 anni di modello istituzionale maggioritario, ci si deve chiedere se e quanto tale modello sia stato la premessa, il fattore di sistema che ha spinto agli esiti sociali che abbiamo oggi. La convergenza al centro per ottenere direttamente la maggioranza dei voti comporta indistinzione programmatica, messaggi sociali e culturali ecumenici e generici, competizione estrema (con tutte le rigidità che ne seguono) e blocco delle posizioni sulle linee di partenza, con scarse possibilità di cambiamento di orientamenti e scelte.

È ovvia la caduta di ruolo del Parlamento e il premierato, nella prospettiva di questa riflessione, accentua e incatena tutti questi caratteri.

Ci sono, in altre parole, forti ragioni sociali – oltre a quelle politiche ed istituzionali – per passare a modelli di “democrazia negoziale” (uso un termine che Carlo Trigilia riprende da Arend Lijphart, su cui insiste molto nel suo saggio sulle disuguaglianze), perché è il contesto istituzionale in cui hanno maggiore voce e rappresentanza gli interessi dei gruppi sociali più deboli e possono trovare forme di riequilibrio i rapporti tra capitale e lavoro. Concorrono a questo tre fattori principali: forme di concertazione delle politiche economiche e sociali anche in modalità istituzionali tra governo, sindacati e imprese; partiti con profilo definito e in grado di sostenere coerenti ispirazioni ideali e programmatiche, sulla base del cui reciproco riconoscimento determinare alleanze e distanze; un circuito politico-elettorale di tipo proporzionale e multipartitico. Un altro mondo, con tutta evidenza: ma usciamo da un trentennio, assai poco glorioso, in cui governo e opposizione hanno dato non buona prova di sé, e lo stiamo pagando. E a questo proposito non sarebbe affatto male tornare sul tema della attuazione degli articoli 49 e 54 della Costituzione.

Terzo. Non sembri singolare, nel pieno di una complessa crisi di dimensioni inusitate, guardare ad una prospettiva di sviluppo dei livelli della democrazia. Dovremmo aver imparato che dalle crisi non si esce curando i singoli elementi della crisi ma cercando con cura le ragioni profonde e lavorando ad una ricomposizione a livello più elevato di quello di partenza. Nel 1946 non abbiamo ritoccato lo Statuto e ricoverato i feriti, abbiamo fatto una nuova Costituzione e ricostruito il Paese.

Non ho tempo per entrare nei particolari e – dato che non viviamo in una bolla che non comunica – rimando alla elaborazione del Forum Disuguaglianze e Diversità, in corso di presentazione e discussione un po’ in tutta Italia, relativamente a Sostenibilità e democrazia economica per il contrasto alle disuguaglianze che sono anche di potere: sono i temi della partecipazione agli organi e processi di governance delle imprese e riguarda la realizzazione delle previsioni degli artt. 41 e 46 della Costituzione. Fanno parte dello stesso impianto strategico i temi della complessa questione della proprietà, trattamento e condivisione dei dati e della tecnologia digitale: altra grande questione non solo di assetto democratico ma di nuovi poteri reali e niente affatto virtuali, campo elettivo di nuove disuguaglianze in rapida condensazione.

Non ho tempo per entrare nei particolari e – dato che non viviamo in una bolla che non comunica – rimando alla elaborazione del Forum Disuguaglianze e Diversità, in corso di presentazione e discussione un po’ in tutta Italia, relativamente a Sostenibilità e democrazia economica per il contrasto alle disuguaglianze che sono anche di potere: sono i temi della partecipazione agli organi e processi di governance delle imprese e riguarda la realizzazione delle previsioni degli artt. 41 e 46 della Costituzione. Fanno parte dello stesso impianto strategico i temi della complessa questione della proprietà, trattamento e condivisione dei dati e della tecnologia digitale: altra grande questione non solo di assetto democratico ma di nuovi poteri reali e niente affatto virtuali, campo elettivo di nuove disuguaglianze in rapida condensazione.

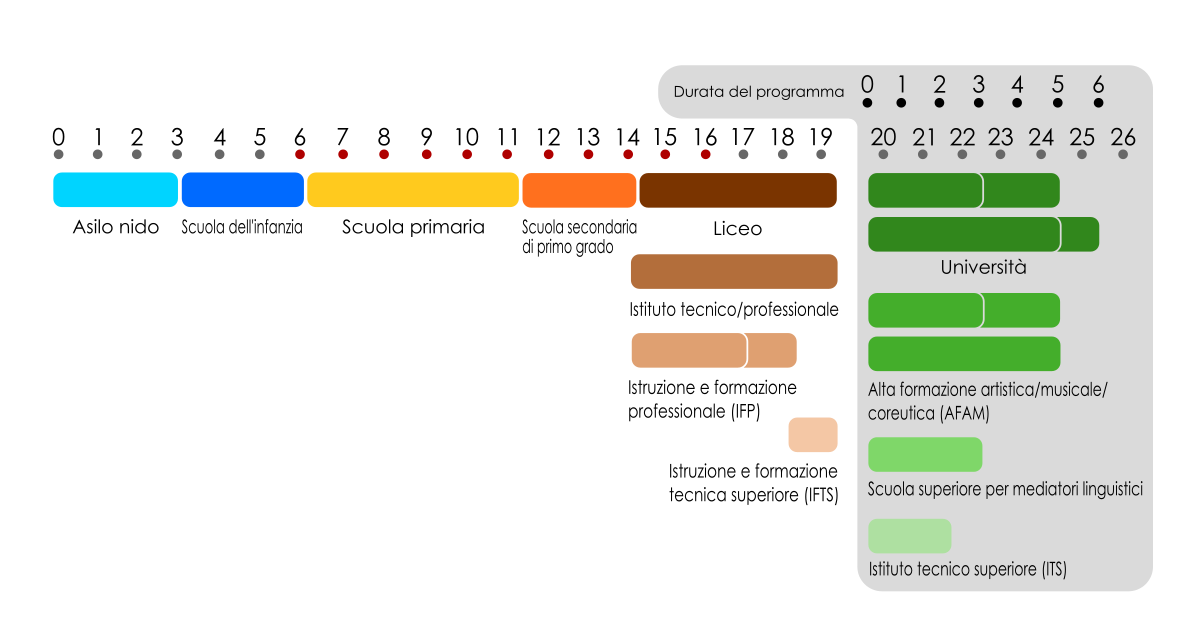

Queste considerazioni dedicate alle condizioni di contesto vanno innervate da alcuni spunti per così dire più fattuali. Anche nelle nostre abituali conversazioni e riflessioni, tendiamo a non distinguere particolarmente tra parità (che è uguaglianza formale e nel punto di partenza), equità (che guarda ai punti di arrivo, valorizzando le differenze e rimuovendo le discriminazioni), uguaglianza (riguarda invece il risultato dei processi). Ma se questo è rilevante per definire politiche ben temperate. Ci sono almeno due grandi campi che sono la base materiale di ogni e qualsiasi sviluppo ulteriore, centrali nel disegno costituzionale ed anzi la premessa della stessa scommessa democratica. Mi riferisco al sistema della sanità pubblica e al sistema dell’educazione e della formazione. Il primo è il campo della più grande (mi vien da dire l’unica) grande riforma di struttura della nostra storia repubblicana; e la scommessa della democrazia e dello stesso suffragio universale regge solo a condizione di essere cittadini in grado di conoscere, capire, distinguere, giudicare.

Paolo Giordano, in una recentissima recensione, scriveva che “per misurare la sproporzione nella mortalità fra ricchi e poveri non è necessario spingersi fino in Africa. Tre ore di treno collegano Kensington a Londra con Blackpool…ma la differenza nell’aspettativa di vita media fra le due aree è di ventisette anni…dovuti ad una epidemia di indigenza”. In Italia, l’analfabetismo funzionale nella popolazione tra i 16 e i 65 riguarda circa il 28% di essa: significa non avere la capacità di leggere, scrivere ed esprimersi in modo basilare, avere notevoli difficoltà nel comprendere e analizzare discorsi complessi o testi pensati per una persona comune, come articoli di giornale, regolamenti o bollette. L’analfabeta funzionale si trova in una posizione di spettatore passivo quando si confronta con testi scritti e pagine web ed altri mezzi digitali, incapace di recepire informazioni utili o di svolgere compiti che richiedono una comprensione più profonda.

Paolo Giordano, in una recentissima recensione, scriveva che “per misurare la sproporzione nella mortalità fra ricchi e poveri non è necessario spingersi fino in Africa. Tre ore di treno collegano Kensington a Londra con Blackpool…ma la differenza nell’aspettativa di vita media fra le due aree è di ventisette anni…dovuti ad una epidemia di indigenza”. In Italia, l’analfabetismo funzionale nella popolazione tra i 16 e i 65 riguarda circa il 28% di essa: significa non avere la capacità di leggere, scrivere ed esprimersi in modo basilare, avere notevoli difficoltà nel comprendere e analizzare discorsi complessi o testi pensati per una persona comune, come articoli di giornale, regolamenti o bollette. L’analfabeta funzionale si trova in una posizione di spettatore passivo quando si confronta con testi scritti e pagine web ed altri mezzi digitali, incapace di recepire informazioni utili o di svolgere compiti che richiedono una comprensione più profonda.

Di cosa altro c’è bisogno per definire il problema e vederne le implicazioni drammatiche sul piano democratico, elettorale e politico? E, naturalmente, per farne una volta tanto e per davvero una priorità. Le basi delle disuguaglianze – anzi, meglio, per guardare sempre in avanti: le possibilità di superarle e sconfiggerle – sono queste e al tempo stesso sono il cuore dell’articolo 3, anche perché – a differenza di altri fondamentali aspetti della vita civile (dal lavoro alle relazioni internazionali) dipendono essenzialmente dalle scelte del potere politico.

Di cosa altro c’è bisogno per definire il problema e vederne le implicazioni drammatiche sul piano democratico, elettorale e politico? E, naturalmente, per farne una volta tanto e per davvero una priorità. Le basi delle disuguaglianze – anzi, meglio, per guardare sempre in avanti: le possibilità di superarle e sconfiggerle – sono queste e al tempo stesso sono il cuore dell’articolo 3, anche perché – a differenza di altri fondamentali aspetti della vita civile (dal lavoro alle relazioni internazionali) dipendono essenzialmente dalle scelte del potere politico.

Attenzione: si contrastano le disuguaglianze sia con specifiche politiche su un’ampia gamma di situazioni, a partire da quelle di contesto generale, sia evitando di assumere iniziative che – paradossalmente anche con motivazioni nobili – producono nuovi livelli di contraddizione.

È il caso anche del considerare problema di altri quello del pesantissimo indebitamento pubblico, riconoscere il quale non implica dare ragione alle trojke vecchie e nuove ma solo non capire che la luce in fondo al tunnel potrebbe essere un treno che arriva. Si ricostruisce contrastando la politica dei bonus (propaganda oppiacea) ma anche cercando di evitare fenomeni di spiazzamento: il cosiddetto welfare aziendale (non così nuovo: qualcuno ricorda le mutue aziendali?) allarga le crepe del SSN, ne mina le fondamenta che sono fondamenta di uguaglianza e oltretutto espone a perdite ancora più rilevanti nel caso di chiusure di attività (succede in USA da sempre).

Il nesso con le politiche europee è evidente e immediato, per le connessioni ormai strettissime, per i piani di collaborazione, per le esigenze di sviluppo. Molte delle questioni indicate necessitano di una scala europea: il punto non è ripetere giaculatorie sul tema della competizione (sport che va per la maggiore, mantra dei nuovi centristi: se poi troviamo sinonimi è meglio!) bensì essere consapevoli che il mondo si sta riarticolando per grandi sistemi geopolitici e geoeconomici, non solo perché le risorse sono collocate così ma anche perché le grandi sfide non hanno scala inferiore e nessun Paese da solo può farcela. Elezioni europee in cui la destra venga sconfitta sono un buon punto di partenza: se poi si riesce a proseguire, sarà anche perché ogni singolo Paese avrà dato il meglio di sé. Proviamoci.

Alesssandro Pollio Salimbeni, vicepresidente nazionale Anpi

Pubblicato lunedì 13 Maggio 2024

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/europa-combattere-le-disuguaglianze-contro-lavanzata-delle-destre/