L’universo concentrazionario, comprendendo in esso i campi di internamento, di transito, di concentramento e quelli di sterminio, si inserisce a pieno titolo dentro le dinamiche evolutive di un regime totalitario durato dodici anni, metà dei quali trascorsi a combattere una guerra di annientamento, condotta assiduamente su più fronti, che si risolse solo con la sconfitta militare tedesca e delle potenze che si erano ad essa alleate nel corso della seconda metà degli anni Trenta. Posta questa premessa, tuttavia, se essi assolsero all’obiettivo di disintegrare qualsiasi forma di opposizione politica e sociale organizzata– in Germania prima, laddove ciò avvenne con pieno successo, poi nei Paesi occupati con la guerra di conquista, in questo caso raggiungendolo solo in parte–, tale funzione si intersecò e si ibridò nel suo insieme con gli effetti delle persecuzioni razziste, fino alla distruzione sistematica delle comunità ebraiche europee. Non di meno, a ciò si aggiunse la questione del trattamento brutale e criminale del grande numero di prigionieri di guerra sovietici, questione che dall’estate del 1941 divenne una delle priorità del sistema detentivo, così come l’aspetto della gestione del lavoro coatto nel contesto delle ampie funzioni assolte dal Plenipotenziario generale per l’impiego della manodopera, un istituto che concorse attivamente, soprattutto a partire dal 1942, al soddisfacimento dei bisogni dell’economia di guerra tedesca.

I tentativi di rimandare ad una matrice unitaria una realtà complessa, stratificata, composta da una pluralità di elementi e da un insieme di motivazioni, peraltro spesso tanto interagenti quanto tra di loro concorrenti, non ci restituiscono quindi una visione d’insieme adeguata dell’universo concentrazionario. Non di meno, la confusione tra le storie delle diverse deportazione e degli imprigionamenti, da quella, in origine, degli oppositori politici tedeschi fino alle pratiche di genocidio, insieme all’internamento dei militari delle potenze “nemiche” e alle innumerevoli prassi di violenza contro i civili che facevano da corredo al sistema detentivo, rischia di risolversi in una semplificazione intollerabile. Ne risulta una banalizzazione, molto spesso moralistica, nelle interpretazioni del nazismo medesimo, ridotto ad un «male assoluto» che si erge dinanzi ai contemporanei come una sorta di evento astorico, quasi metafisico, sospeso comunque nel vuoto di un tempo senza scorrimento e, quindi, privo di un senso che non sia la negazione dei significati stessi che attribuiamo al fare storia. Allo stesso tempo, la pluralità delle deportazioni così come la differenza di destino dei deportati, nonché l’articolazione complessa, stratificata dell’universo concentrazionario, le sue diverse destinazioni (oppressive, repressive, detentive, produttivistiche, sterminazioniste) rischiano di stemperarsi in un richiamo generalizzante allo «sterminio» in massa come unico indice di riferimento. Di certo erano luoghi di morte. Ma essa sopravveniva secondo modi e in base a tempi molto differenziati. Indagare su queste differenze non vuole dire stemperare il dolore degli uni per enfatizzare quello degli altri, costruendo insopportabili gerarchie nella sofferenza, bensì capire come quel che è avvenuto sia effettivamente successo, cercando magari di cogliere anche il “perché” dell’istituzione concentrazionaria nell’età fascista e nazista.

I Konzentrationslager

Va comunque sempre ricordato che i Konzentrationslager (nella forma contratta KZ o KL, in base all’acronimo al quale si fa ricorso), propriamente i «campi di concentramento», costituirono parte consustanziale del sistema di potere hitleriano. In essi si manifestarono, precipitandovi, una molteplicità di interessi, di calcoli e di aspettative. Non furono mai la degenerazione demoniaca della volontà di un gruppo di pazzi ma il nucleo di un tentativo, al contempo criminale e razionalista, di provvedere all’assoggettamento e alla subalternizzazione delle popolazioni sottoposte al dominio tedesco, all’interno di un processo di trasformazione dell’Europa secondo rigidi criteri di riorganizzazione razzista. In questo percorso, che si delineò nel corso del tempo, con il maturare degli appetiti egemonici espressi da Berlino (ma anche dei suoi alleati, come l’Italia), trovarono spazio, in qualche modo concorrendo al mantenimento di un complesso apparato di prevaricazione, il sistema repressivo delle opposizioni, quello oppressivo delle minoranze, quello schiavistico della manodopera deportata, quello razzista nei confronti di una parte delle popolazioni slave e, infine, quello genocida della distruzione in massa dell’ebraismo europeo e di parte delle popolazioni zingare.

Natura e contraddizioni dell’agire nazista

Come si arrivò a un esito di tale genere? Il primo punto da cui partire rimanda alla natura dell’agire politico nazista. L’assunto comunemente condiviso ne fa un circuito compatto, verticistico, dove il rapporto univoco tra dirigenti e diretti era tale da trasformare immediatamente e pedissequamente la volontà dell’uno nell’azione dei tanti. Il Führer decideva, gli altri eseguivano. Il semplicismo caricaturale, a tratti quasi imbarazzante, di questa visione, a tutt’oggi ancora spesso diffusa, non rende invece conto della stratificazione del processo decisionale in quei frangenti. Il quale, infatti, derivava dalla concentrazione, al medesimo tempo, di leaderismo carismatico, di aggressiva competizione tra organismi subalterni e amministrazioni tra di loro in concorrenza nonché, infine, di pronunciata burocratizzazione. Il potere negli anni del nazismo era sospeso tra l’enfasi degli obiettivi, la radicalizzazione dei mezzi con i quali perseguirli, la difficile mediazione tra istanze e gruppi di interesse, questi ultimi spesso tra di loro in contrasto, e il bisogno, molto pronunciato, di arrivare ad una sintesi che potesse in qualche modo soddisfare, creando consenso, le molte domande che la società tedesca andava manifestando. In gioco c’era peraltro la continuità del regime medesimo.

Il regime, «un intrico assai complicato e disorientante di istituzioni e gruppi di potere in contrasto tra loro» (Hans Mommsen), trovava in Hitler la figura suprema di mediatore e arbitro, garante di equilibri altrimenti conflittuali e, quindi, potenzialmente centrifughi. Ciò implicava tuttavia un forte investimento ideologico, a partire dall’antisemitismo, e la definizione di obiettivi ad ampio respiro, tanto ambiziosi quanto, nella loro apparente onnicomprensività, capaci di mettere d’accordo soggetti altrimenti tra di loro antagonistici, Sarebbe quindi opportuno parlare del nazismo come di una policrazia in assenza pluralismo politico. Cosa ciò implichi, al di là delle immagini correnti, è il rimando ad un grande numero di apparati amministrativi e alla loro difficile coesistenza; alla contaminazione tra nuovi poteri (come le polizie di partito), nati e cresciuti con l’ascesa del movimento e la sua trasformazione in sistema politico, e vecchi centri decisionali, legati allo Stato tedesco; ad una decisiva presenza del settore pubblico nella vita di tutti i giorni dei tedeschi: alla mediazione incessante tra interessi privati, soprattutto quelli economici, ed esigenze del regime. Ne conseguiva da ciò la potenziale erraticità dei percorsi decisionali. Essi rispondevano senz’altro ad aspettative ed impulsi che si sarebbero poi amalgamati ma dovevano spesso confrontarsi con questa variegata ed articolata ramificazione della volontà politica.

Se quindi nella formazione delle decisioni entravano in gioco appetiti, ambizioni e ruoli diversificati, il punto di intersezione doveva essere dato dalla costituzione di un terreno comune, dove l’insieme delle attese dei diversi soggetti in campo potesse trovare una mediazione accettabile. Fondamentale era comprendere, contemperare e possibilmente gratificare, con i bisogni della collettività tedesca, le logiche delle amministrazioni tradizionaliste, ereditate dall’esperienza imperiale e guglielmina (1871-1918), una parte delle prerogative maturate dalle istituzioni repubblicane (1919-1933), laddove esse non fossero state soppresse dal regime nazista e i nuovi istituti, espressione del partito nazionalsocialista così come delle sue numerose organizzazioni collaterali, presenti un po’ in tutta la società dal 1933 in poi. I nazionalsocialisti parlavano di Gleichschaltung, il «livellamento», l’uniformazione di tutti i tedeschi ai paradigmi dettati dalle nuove autorità. Ma l’azione non era univoca: se da una parte si trattava di disattivare le garanzie costituzionali, come avvenne nel volgere di pochissimo tempo, dall’altra si dovevano rigenerare costantemente le basi di un consenso diffuso, sulla base dell’«accettazione passiva di ciò che veniva presentato come una fusione nella grande comunità di popolo» (Pierre Ayçoberry).

Comuni obiettivi, diversi modi per realizzarli

Comuni obiettivi, diversi modi per realizzarli

Le questioni di fondo non vertevano sulla natura degli obiettivi ultimi, i quali venivano demandati al decisore per eccellenza, Adolf Hitler, ma ai diversi modi per realizzarlo. Il vero spazio di discrezionalità era dato da questo ampio territorio di possibilità e potenzialità, dove le volontà supreme si dovevano tradurre in atti concreti, minuti, quotidiani, capaci di produrre effetti duraturi, ossia orientati nel corso nel tempo e destinati a lasciare una robusta impronta. Hitler si guardava bene dal dare indicazioni nette e definitive, riservandosi invece come campo d’azione la manifestazione di intenzioni ideologiche di cornice. Impossibilitato nel conciliare da sé opzioni e interessi spesso alternativi, di fronte alla concorrenzialità dei centri decisionali e all’oggettiva difficoltà di pervenire a compromessi pragmatici, optava in genere per la promozione di mete generali capaci di aggregare i diversi attori in conflitto, in tale modo appianandone anticipatamente i contrasti. La carica ideologica del discorso politico nazista nasce anche da questa consapevolezza: si tengono unite parti diverse enfatizzando obiettivi grandiosi, con un investimento sul messianismo della propria “missione”, intesa come una sorta di teleologia secolare, e su una visione apocalittica dei rapporti sociali e politici, dove alle parole della politica si sostituiscono le immagini totalizzanti di una teodicea laica.

Ne derivava un sistema di concorrenza cooperativa. Le divisioni e le fratture tra gruppi d’interesse in competizione potevano trovare una ricomposizione nella definizione, di volta in volta, di mete sempre più “avanzate”, basate sulla stessa radicalizzazione del discorso ideologico, che era un presupposto fondamentale non solo della comunicazione ma anche dell’identità medesima del regime. Alle amministrazioni e ai gruppi di potere competeva il trasporle e tradurle in fatti. In altre parole, si trattava di spostare l’asticella sempre più in avanti, contando sul fatto che chi aveva condiviso il percorso fino a quel punto lo avrebbe fatto anche con i passaggi successivi. Tale meccanismo era alla radice dell’identità nazista. Tradurre in politiche concrete, ossia in un insieme coerente di atti, tra di loro intrecciati, basati sulla condivisione di una meta univoca e fondati sull’uso di risorse comuni, quelle che erano altrimenti solo generiche intuizioni o manifestazioni di volontà, serviva a dare ruolo e respiro a interessi diversificati e a gruppi di potere rivali. Nel mentre, alla società tedesca ritornava l’immagine concreta di un Paese in marcia verso mete promettenti, dove l’Herrenvolk e l’Herrenrasse, il «popolo» e la «razza» superiori, quelle dei «signori» del mondo, avrebbero finalmente ottenuto ciò che la storia, ma anche la «natura», avevano accordato loro, vedendoselo però sottratto dall’agire storico delle forze malefiche, coalizzate contro i diritti di primazia delle collettività migliori.

La radicalizzazione isterica della «questione ebraica»

Nell’economia di questo insieme di azioni e reazioni si inserisce la radicalizzazione isterica del tema della «questione ebraica», intesa come il problema di una categoria razziale, gli ebrei, la cui esistenza era da considerarsi una minaccia diretta per l’intera collettività tedesca. Quest’ultima era ora tematizzata come una Volksgemeinschaft, non più una semplice nazione e neanche un’unione di individui accomunati da lingua, territorio e costumi ma, piuttosto, un’autentica «comunità di stirpe», un insieme di soggetti biologicamente, geneticamente e culturalmente legati tra di loro da vincoli ancestrali, atavici, dai tratti per più aspetti mitologici. Sulla natura dell’antisemitismo nazista, e sui suoi esiti sterminazionisti, molto si è detto. La sua radice «redentiva» (Saul Friedländer), ossia l’attrazione da esso esercitata nel proporsi come una ideologia onnicomprensiva, in grado di spiegare con un’unica ragione la complessità dei processi storici, era già alla base del Mein Kampf, «La mia battaglia», il libro programmatico firmato da Hitler nel 1925. L’autore ripeteva ossessivamente il paradigma paranoide della dannazione universale causata dalle macchinazioni ebraiche, abietti complotti e sordide cospirazioni, alle quali si sarebbe dovuta contrapporre la reazione dei popoli razzialmente superiori. La storia umana era intrisa di questa dinamica, sospesa tra caduta, perdizione e redenzione. Il nazismo si incaricava di realizzare la terza, impedendo che avessero ulteriore corso le prime due. In tale quadro, rigidamente ideologico, la storia si riduceva alla contrapposizione messianica, teleologica e metafisica, di bene e male. L’ebraismo veniva completamente destoricizzato e demonizzato. Ad esso si contrapponeva un antagonista non meno metastorico, l’arianesimo, portatore dei principi di rinascita dell’umanità, quest’ultima ovviamente composta solo da quanti ne avevano fino in fondo i titoli razziali per esserne parte.

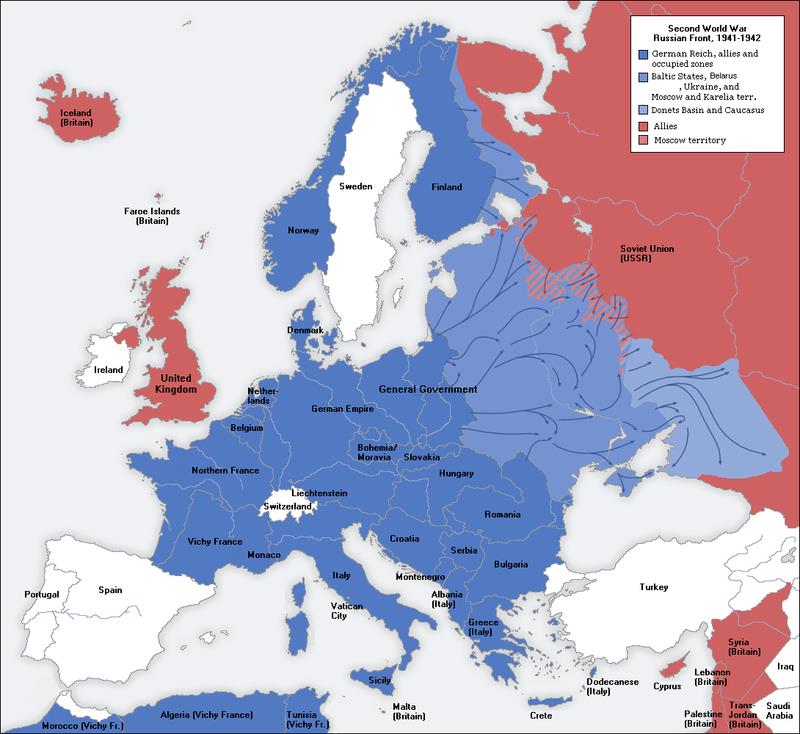

Se questa era l’impostazione ideologica, quali furono i fattori materiali, i costrutti culturali e i processi politici che portarono al genocidio degli ebrei, facendone da cornice di sostanza? Senz’altro il primo tra essi fu il recupero del Drang nach Osten (la «spinta verso l’Oriente»), già professato dalle élite prussiane e da alcuni intellettuali tedeschi dalla seconda metà dell’Ottocento, volto ad accreditare la germanicità delle terre abitate da popolazioni slave e baltiche. Il Terzo Reich doveva riconquistare l’Est europeo, per assicurarsi il suo Lebensraum, lo «spazio vitale», senza il quale rischiava di perire. Si trattava di dare fiato e corpo alla Raumfreihet, la «libertà di conquista», ossia il diritto, che si genera da sé, senza il consenso altrui, di prendersi ciò che appartiene per deposito storico e vocazione “naturale”. Dal 1939 in poi l’Oriente tedesco sarebbe stato composto, in successione, dalla Polonia divisa in Warthegau e Governatorato Generale, dall’Ostland, derivante dall’amministrazione nazista dei tre Paesi baltici e da una parte della Bielorussia e, infine, dall’Ucraina, sottoposta alla giurisdizione del ministero dei Territori orientali occupati. L’intera impalcatura sarebbe poi crollata a partire dal 1943, con le controffensive sovietiche.

Il «giudeobolscevismo»

Un secondo elemento, anch’esso di natura politica, era l’ossessione per ciò che veniva definito come lo Jüdischer Bolschewismus, il «giudeobolscevismo», la quale attribuiva al complottismo ebraico la creazione del comunismo nonché della stessa Unione Sovietica. L’intero novero delle relazioni sociali era quindi letto sulla scorta del filtro di una congiura, che richiedeva d’essere sventata per ripristinare “l’ordine naturale delle cose”. Un ulteriore fattore di accrescimento della radicalità nell’azione politica nazista era quindi la visione razzista delle relazioni tra i popoli, laddove il primato tedesco si sarebbe dovuto affermare sottoponendo al vassallaggio e alla servitù quei gruppi nazionali e sociali ritenuti inferiori. A ciò si abbinava la necessità di potere acquisire, attraverso una prassi di rapina sistematica dei beni altrui, le risorse necessarie ad alimentare incessantemente un’economia di guerra.

A questa pluralità di fattori, nel medesimo tempo insieme di stili di condotta, idee ricorrenti ma anche contenuti concreti del nazismo, quest’ultimo a sua volta inedita pratica politica che riusciva a coniugare regressione culturale a modernità organizzativa, si aggiungeva – infine – un’attenzione maniacale alla dimensione propagandistica, praticata non solo con pervicacia ma anche e soprattutto in ragione della consapevolezza che potesse costituire finalmente una sorta di alternativa alla coscienza individuale. L’obiettivo era quello di intromettersi nella sfera individuale, fino a colonizzarne pensieri, morale, gusti e, quindi, atteggiamenti. Tutto confluiva in un percorso di vera e propria radicalizzazione cumulativa, dove ad un criterio di comunicazione sempre più enfatico si alternavano accelerazioni politiche e richiami alla mobilitazione degli spiriti così come delle persone. La vita, veniva detto, è essenzialmente milizia nel nome di un comune interesse, l’affermazione della comunità popolare ariana. Si trattava di alimentare uno stato di eccitazione permanente, capace di presentare le scelte del regime come il prodotto di un plebiscito spontaneo, svolto pressoché quotidianamente, senza la mediazione di alcun filtro che non fosse il partito e le sue organizzazioni, tuttavia esse stesse catena di trasmissione della “volontà” collettiva. Si trattava di una formidabile mistificazione e di un eccezionale occultamento dei conflitti di interesse che stavano alla base del regime medesimo, nel nome di un interesse collettivo che veniva fatto coincidere con l’enfatizzazione di orizzonti premianti, quelli che sarebbero derivati da una politica di conquista delle risorse e dei beni altrui.

Lo stato di eccezione permanente

Rispetto al declivio politico e morale intrapreso e percorso dalla Germania della seconda metà degli anni Trenta, la guerra ne rappresentò quindi l’esito e la sintesi estrema, quando tutte le forze della nazione vennero orientate ad un unico obiettivo, lo sforzo di sostenere i combattenti al fronte, trasformando la stessa società tedesca in una sorta di trincea. La politica assumeva così i caratteri dello stato di eccezione permanente. Ogni evento veniva ricondotto, e quindi interpretato, all’interno della dinamica bipolare amico o nemico, laddove chi non era omologabile ai progetti di un paventato «Nuovo ordine europeo» – l’assetto egemonico che il Terzo Reich garantiva volersi assicurare con la vittoria militare contro i suoi storici nemici, a partire dal giudeobolscevismo, passando per le democrazie liberali fondate sul denaro e le collettività slave, residenti abusivamente su un territorio da germanizzare – diventava immediatamente un elemento da neutralizzare.

Nelle mani delle burocrazie nazificate queste opzioni ideologiche si trasformarono quindi in politiche concrete. L’indispensabilità e quindi la sopravvivenza stessa delle singole amministrazioni, a quel punto, era infatti legata a tre fattori: gli obiettivi che perseguivano; il ruolo che riuscivano a ritagliarsi nella struttura di potere della Germania nazista; la natura dell’azione politica nel Terzo Reich, connotata da elementi di fortissima personalizzazione, mobilità, incertezza ma, anche e soprattutto, radicalizzazione. La persecuzione e poi lo sterminio degli ebrei furono fattori d’intersezione decisivi tra questi diversi elementi, punto di sintesi tra esigenze distinte, raccordo tra interessi molteplici in una società dove la politica era diventata mobilitazione permanente delle risorse umane e materiali. L’eliminazione dei «nemici del Reich» assunse quindi, al medesimo tempo, la natura di collante ideologico e di strumento concreto d’incontro tra vecchie e nuove organizzazioni, tra le amministrazioni di antica matrice prussiana e i nuovi poteri creati dal nazionalsocialismo. Si trattava di un obiettivo che infatti univa funzioni diverse, promuovendo nelle gerarchie interne uomini destinati altrimenti ad esistenze marginali e creando ambiti di discrezionalità nel contesto dei quali esercitare politiche fino ad allora inimmaginabili. Il tradizionale antisemitismo si trasformò così in un’ideologia sterminazionista, laddove agli ebrei era contestato il fatto non di essere una razza inferiore ma semmai l’«antirazza» per eccellenza, la Gegenrasse, il cui obiettivo storico era quello di trasformare il mondo in un meticciato universale, sul quale esercitare il proprio incontrastato dominio.

Una piattaforma ideologica di tale genere costituì quindi la premessa per la legittimazione morale e la pianificazione politica del genocidio, diventando l’anima del progetto hitleriano di una «nuova Europa» che coincideva integralmente con il profilo razzista tedesco. Si trattava di dare corso al conflitto, oramai non più rinviabile, tra Heldenvölker, i «popoli eroici», guerrieri poiché superiori, e Händlervölker, i «popoli commercianti», animati da abietto spirito speculativo.

Claudio Vercelli, storico, Università cattolica del Sacro Cuore

Pubblicato giovedì 24 Gennaio 2019

Stampato il 01/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/giornata-della-memoria-luniverso-della-morte/