L’Autore è stato il primo storico italiano a ricostruire in una monografia le vicende di un campo fascista (“Ferramonti”, La Giuntina 1987). La sua opera più nota è la ricerca ventennale confluita nel volume “I campi del duce” (Einaudi 2004, pubblicato in più lingue), per il quale è stato insignito dalla Repubblica di Croazia dell’“Ordine della Stella Mattutina”. Nel 2007, col volume “Il piombo e l’argento” (Donzelli), ha ottenuto il Premio “Della Resistenza-Città di Omegna”. Alle sue ricerche va anche il merito di aver portato alla luce la figura di Maria Eisenstein e il suo “L’internata numero 6”, prima testimonianza diretta da un campo di concentramento fascista.

L’Autore è stato il primo storico italiano a ricostruire in una monografia le vicende di un campo fascista (“Ferramonti”, La Giuntina 1987). La sua opera più nota è la ricerca ventennale confluita nel volume “I campi del duce” (Einaudi 2004, pubblicato in più lingue), per il quale è stato insignito dalla Repubblica di Croazia dell’“Ordine della Stella Mattutina”. Nel 2007, col volume “Il piombo e l’argento” (Donzelli), ha ottenuto il Premio “Della Resistenza-Città di Omegna”. Alle sue ricerche va anche il merito di aver portato alla luce la figura di Maria Eisenstein e il suo “L’internata numero 6”, prima testimonianza diretta da un campo di concentramento fascista.

La storia dei campi di concentramento per civili impiegati dall’Italia fascista, dopo il 1945 non ha trovato spazio adeguato nella memoria collettiva e nella coscienza civile. Poco congeniale alla narrazione del passato affermatasi nel dopoguerra, l’argomento rimase generalmente avulso dal sentire comune e dall’interesse della ricerca accademica. Resta esemplare, quasi incredibile, l’episodio occorso nel 1965 a Treviso, dove, ad una delegazione slovena giunta per rendere omaggio ai propri connazionali deceduti a Monigo (il campo che, negli anni 1942-43, aveva funzionato appena fuori città, con 200 vittime, tra cui 53 bambini), le autorità locali non seppero dire alcunché. Questo conferma come, nella giovane repubblica “nata dalla Resistenza”, potesse accadere che – persino in una città che era stata sede di un campo di concentramento – né la scuola, né le istituzioni fornissero alla collettività alcun input sull’argomento [1].

La mappatura dei campi e la ricostruzione del “sistema concentrazionario” fascista richiesero tempi lunghi, anche perché – tra rimozione istituzionale e “latitanza degli storici” – a farsi carico del grosso delle ricerche (nel ventennio 1984-2004) non furono, nella maggioranza dei casi, soggetti istituzionalmente deputati a “fare storia”, ma studiosi e ricercatori che operavano per pura passione personale. Oggi, finalmente, la storia e la memoria dei campi fascisti si sono in gran parte aperte al sentire comune e al riconoscimento istituzionale; ma tale processo non è stato – e non è – sempre e ovunque lineare e omogeneo. Restano, peraltro, quanto mai attuali le parole con cui, vent’anni fa, Claudio Pavone ammoniva che occorrono sempre tempi lunghi affinché la coscienza collettiva elabori “nuove sintesi”, a partire dai “materiali freschi” che la ricerca storica rende disponibili. È quindi importante – in un’epoca come la nostra, dominata dal “presentismo” (la “fretta di trovare soluzioni immediate, senza curarsi di esaminare le radici dei problemi”) [2] – fare buon uso della “memoria ritrovata”. Una memoria – quella dei campi fascisti – solo apparentemente facile, perché si presta facilmente a narrazioni trite e a letture approssimative o “mitologiche”.

Promuoverne una memoria critica, uno degli aspetti nodali, in questo caso, consiste anzitutto nel “saper leggere” la storia (anche quella del dopoguerra!) e il territorio (ciò che rimane dei siti e delle vecchie strutture, che in Italia, il più delle volte, non sono rappresentate da baracche e reticolati). E una “buona lettura” rimanda, inevitabilmente, al rapporto campi fascisti/“luoghi di memoria”: un nesso che, per molti aspetti, è diventato un mantra, ma che, però, è alquanto ambiguo. Si sa che tra “spazio” (un ambito generico, privo di identità) e “luogo” (uno spazio specifico e ben determinato) c’è una grande differenza. Che, a determinare quest’ultima, sono le relazioni sociali e le sedimentazioni di significati che caricano il luogo di riferimenti importanti per gli individui e le comunità che lo abitano. Ebbene, dai primi anni Novanta la nuova stagione storiografica sull’internamento fascista ha spinto le comunità (non soltanto gli studiosi locali, ma anche gli amministratori e i comuni cittadini) a guardare con sguardo più attento al proprio territorio. Ad accorgersi, finalmente, dell’esistenza (attuale o passata) di “strutture concentrazionarie” e di luoghi “non riconosciuti”, ma di rilevanza storica.

Così, ai siti dei campi fascisti si è cominciato ad attribuire la patente di “luogo di memoria”. Un’etichetta “ovvia”, che, però, non restituisce sempre, di per sé, la garanzia del “fare memoria” a luoghi e strutture lungamente segnati, soprattutto, dall’oblio. Perché tende, talvolta, a bypassare una storia che – persino laddove le ricerche hanno favorito una precoce riscoperta dei campi – può essere ancora caratterizzata da violazioni dell’ambiente e del territorio e/o da travisamenti della realtà storico-fattuale degli eventi [3].

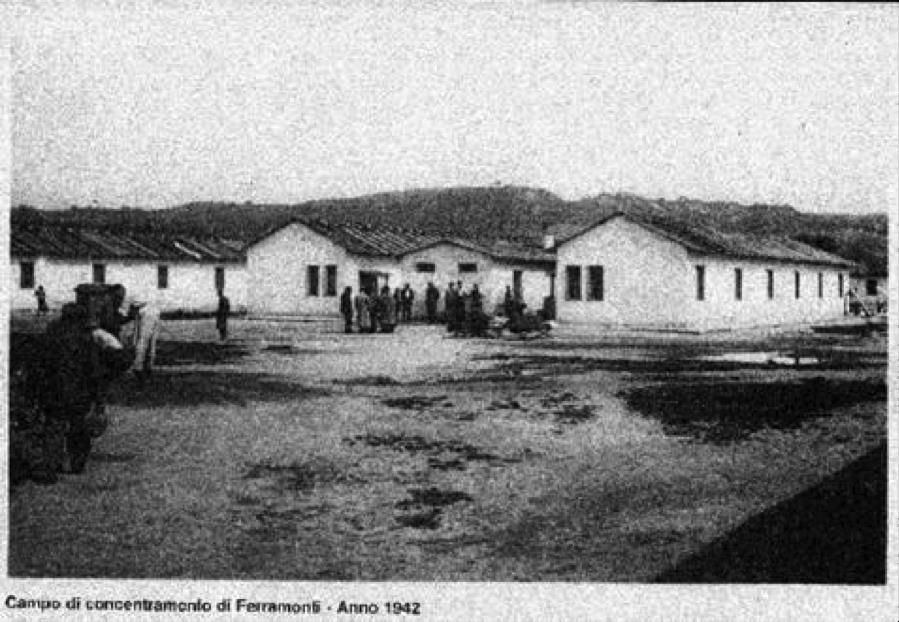

Ma facciamo qualche esempio. A Ferramonti (la contrada calabrese che, negli anni 1940-43, fu sede d’un grande campo di concentramento e oggi ne conserva qualche resto snaturato), il definitivo stravolgimento del luogo determinato, nei primi anni Duemila, da un’illogica “ristrutturazione” decisa dal Comune, ha portato alla quasi totale scomparsa delle ultime vestigia originali del campo. Producendo danni storico-ambientali così gravi da meritarsi, qualche tempo dopo, anche una nota di condanna di “Italia Nostra”: “Appare evidente – si legge, tra l’altro, in quel documento – che Ferramonti è oggi, di fatto, tutt’altro che un ‘luogo di memoria’, presentandosi piuttosto come un’area del ricordo in cui dilagano smemoratezza e spregiudicatezza, nella quale – si potrebbe dire con un filo di ironia e non poca tristezza – proprio la memoria, da qualche tempo, vi viene internata” [4]. A Campagna (il paese del salernitano che ospitò un altro dei 48 “campi del duce” gestiti dal ministero dell’Interno), da qualche tempo un “museo della memoria” si rivolge – così si legge sul suo sito web – “a tutti coloro che intendono approfondire quella che noi amiamo definire ‘una storia diversa’ riconducibile a temi di grande attualità, come: la Shoah, il dialogo interreligioso, la tolleranza, la pace e la fratellanza tra i popoli” [5]. Ma si può facilmente constatare che tale “memoria” (al di là delle tante informazioni, in gran parte apologetiche, su Giovanni Palatucci, impropriamente trasformato nella “figura centrale” di quel luogo) dice ben poco della storia effettiva del sito e di quella dell’internamento civile fascista che lo ha interessato.

Ma facciamo qualche esempio. A Ferramonti (la contrada calabrese che, negli anni 1940-43, fu sede d’un grande campo di concentramento e oggi ne conserva qualche resto snaturato), il definitivo stravolgimento del luogo determinato, nei primi anni Duemila, da un’illogica “ristrutturazione” decisa dal Comune, ha portato alla quasi totale scomparsa delle ultime vestigia originali del campo. Producendo danni storico-ambientali così gravi da meritarsi, qualche tempo dopo, anche una nota di condanna di “Italia Nostra”: “Appare evidente – si legge, tra l’altro, in quel documento – che Ferramonti è oggi, di fatto, tutt’altro che un ‘luogo di memoria’, presentandosi piuttosto come un’area del ricordo in cui dilagano smemoratezza e spregiudicatezza, nella quale – si potrebbe dire con un filo di ironia e non poca tristezza – proprio la memoria, da qualche tempo, vi viene internata” [4]. A Campagna (il paese del salernitano che ospitò un altro dei 48 “campi del duce” gestiti dal ministero dell’Interno), da qualche tempo un “museo della memoria” si rivolge – così si legge sul suo sito web – “a tutti coloro che intendono approfondire quella che noi amiamo definire ‘una storia diversa’ riconducibile a temi di grande attualità, come: la Shoah, il dialogo interreligioso, la tolleranza, la pace e la fratellanza tra i popoli” [5]. Ma si può facilmente constatare che tale “memoria” (al di là delle tante informazioni, in gran parte apologetiche, su Giovanni Palatucci, impropriamente trasformato nella “figura centrale” di quel luogo) dice ben poco della storia effettiva del sito e di quella dell’internamento civile fascista che lo ha interessato.

Sono davvero tanti gli esempi che qui si potrebbero citare, sul sostanziale abuso della storia e dei luoghi e sullo snaturamento dei siti, compiuti, non soltanto in Italia, mentre si inneggia alla memoria. Mi sembra interessante – quantunque riferita al contesto dei lager – richiamare qui la breve testimonianza riportata, ne La vita offesa, da Anna Bravo e Daniele Jalla: “Dai luoghi ho capito come proprio la storia si stravolge, si cambia: ho visto tutti i modi di cancellarla. Poco a poco la verità perde il suo senso, s’allontana, diventa leggenda, diventa qualcosa di altro; ed è un peccato che possa succedere questo”. Essa ci dice, indirettamente, che occorre usare sempre molta cautela, prima di avvolgere col rassicurante luogo comune di “luogo della memoria” strutture e siti, come quelli italiani di cui stiamo parlando, che – quantunque di rilevanza storica – per quattro/cinque decenni sono rimasti intrappolati nell’oblio. Sui quali poi – nonostante il riconoscimento sociale e storiografico – non sempre si è voluto o saputo preservare l’esistente e riappropriarsi, realmente, di storia e memoria.

Non a caso, nessun campo fascista è stato minimamente sfiorato dal lungo “viaggio” nel patrimonio di “memorie diffuse” e “luoghi fisicamente identificabili”, compiuto da Mario Isnenghi con l’opera I Luoghi della memoria (Laterza, 1996-97), volta a ricostruire un’attendibile “mappa dei paesaggi mentali e dei punti di riferimento degli italiani”. Vi figurava, in verità, un saggio sul confino politico; ma nel principale luogo-simbolo del confino e dell’internamento – l’isola di Ventotene, che è stata sia “colonia confinaria” sia “campo di concentramento” – all’inizio degli anni Ottanta, l’edificio del grande “lager” per italiani e stranieri era stato tranquillamente raso al suolo, nell’indifferenza, quasi totale, dell’Italia intera.

Vorrei concludere queste mie brevi riflessioni volgendo lo sguardo alla memoria della Shoah (ormai, divenuta l’elemento centrale delle varie memorie nazionali dell’Europa occidentale), per evidenziare le sue non poche “interferenze” con la memoria dei campi italiani; e per “mettere in guardia” i lettori di Patria indipendente anche sui rischi corsi da chi propone una lettura troppo “olocaustocentrica” della memoria dei campi di concentramento monarchico-fascisti.

Dopo il cinquantenario delle leggi antiebraiche nostrane (1988) e la caduta del Muro (1989), si è giunti in Italia a un’incredibile “crescita di peso” della memoria della Shoah [6]; cosicché, la (forte) presa di coscienza sulla Shoah e la (lenta) riscoperta dei campi fascisti si sono andati realizzando quasi contestualmente. E il “peso di Auschwitz” ha portato molti italiani – nello “scoprire” i campi nostrani –, da un lato, ad immaginare che essi avessero avuto un nesso assoluto con la legislazione antiebraica; dall’altro, a sottolinearne i “meriti” (“ciò che i campi italiani non sono stati”, rispetto a quelli nazisti), piuttosto che a considerare le loro intrinseche specificità [7]. In tal senso, le vicende di alcuni campi come quelli di Ferramonti e Campagna, col maggior numero di ebrei – soprattutto per il travisamento delle ragioni essenzialmente geopolitiche che, dopo l’8 settembre 1943, vi avevano evitato la deportazione nei lager degli internati – sono divenuti terreno privilegiato di innumerevoli narrazioni autoassolutorie che oscurano la complessità di quella memoria. E propongono come “vera essenza” dei campi fascisti, quella sintetizzabile nell’idea del campo di concentramento “buono”, o, più sbrigativamente, del “campo all’italiana”.

Purtroppo, la legge 20 luglio del 2000 n. 211 sul “27 Gennaio” non ha favorito molto il confronto critico degli italiani con la storia dei campi fascisti. Peraltro, il suo testo e la data stessa prescelta dall’Italia quale “Giorno della Memoria”, continuano a suscitare perplessità per l’elisione evidente delle nostre responsabilità. Di fatto, le nuove commemorazioni introdotte dalle “leggi memoriali” (sostenute da un forte pressing scolastico-istituzionale) hanno avuto soprattutto l’effetto di favorire schematismi narrativi che, quanto al nodo storico delle colpe nazionali, non sempre favoriscono una presa di coscienza: spesso confermano e rilanciano l’immagine del “bravo italiano”, anziché problematizzarla.

Carlo Spartaco Capogreco, professore di Storia Contemporanea e Didattica della Shoah all’Università della Calabria e componente del Comitato Scientifico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Fa parte, inoltre, del Consiglio Scientifico del Dottorato in “History, Politics and Institutions of the Mediterranean Area” dell’Università di Macerata

[1] Per uno sguardo veloce su tali questioni, rimando al mio Un paese che non volle ricordare. Campi fascisti, discorso pubblico e storiografia nell’Italia repubblicana, in Storia di uomini tra internamento e Resistenza nelle Marche, a cura di E. Bressan, A. Cegna, M. Pentucci, EUM, Macerata, 2017. Per chi desidera approfondire: C. S. Capogreco, Tra storiografia e coscienza civile. La memoria dei campi fascisti e i vent’anni che la sottrassero all’oblio, in “Mondo Contemporaneo”, n. 2/2014; Idem, I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista, Einaudi, Torino 2004.

[2] Cfr. Andrea Ragusa (a cura di), Il passato in un presente che cambia. Conversando di storia con Fulvio Cammarano in “Storia e futuro. Rivista di storia e storiografia on line”, n. 46, marzo 2018, in http://storiaefuturo.eu/passato-un-presente-cambia-conversando-storia-fulvio-cammarano/.

[3] Il concetto di “luoghi della memoria” si ricollega ovviamente, in primo luogo, all’ampio dibattito culturale riconducibile all’opera di Pierre Nora Les Lieux de Mémoire, Gallimard, Paris 1984-1992.

[4] http://www.italianostra.org/wp-content/uploads/FERRAMONTI-FERMIAMO-GLI-SCEMPI-1-GIUGNO-2012-IN_con-logo.pdf

[5] http://www.museomemoriapalatucci.it/ (consultazione del 27 giugno 2018).

[6] Come afferma, in particolare, Robert S.C. Gordon, il genocidio nazista è stato posto, da allora, “al centro del discorso pubblico, culturale e politico” (Scolpitelo nei cuori. L’Olocausto nella cultura italiana. 1944-2010, Bollati Boringhieri, Torino 2013).

[7] Per capire la realtà più intrinseca dell’internamento nei campi fascisti, può essere assai utile (in particolare per i giovani e i “non addetti ai lavori”) la lettura del diario-testimonianza di Maria Eisenstein L’internata numero 6 (http://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quellitalietta-fascista-razzista-e-ipocrita/http://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quellitalietta-fascista-razzista-e-ipocrita/).

Pubblicato giovedì 24 Gennaio 2019

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/giornata-della-memoria-difficile-i-campi-del-duce/