L’Italia sembra avvitata in una sorta di spirale viziosa, ove l’impossibilità – per motivi di compatibilità economica, ma anche per contraddittorietà degli obiettivi – di mantenere tutte le promesse contenute nel contratto di governo, unita alla competizione tra i “contraenti”, spinge ossessivamente alla ricerca di capri espiatori da indicare come i colpevoli di questa impossibilità: non solo i governi passati, ma gli immigrati, l’Unione Europea, la Germania, la Francia di Macron, le agenzie di rating. Ciò a sua volta provoca sfiducia e isolamento da parte degli investitori e dei (ex?) partner europei, riducendo ulteriormente i margini di manovra e allo stesso tempo confermando la sindrome dell’accerchiamento e del vittimismo. “Prima gli italiani”, non solo dei migranti, ma anche del patto europeo di stabilità e dei vincoli di bilancio, suonerebbe accattivante e sensato, se non fosse che l’insostenibilità del debito pubblico rischia di ridurre non solo il bilancio pubblico, ma anche quelli privati, oltre a mettere una pesante ipoteca sulle generazioni future.

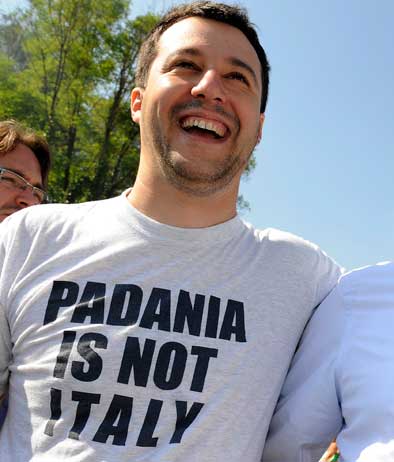

Questo circolo vizioso è per ora vincente sul piano politico, consolidando la leadership di chi è più bravo (e con meno remore morali) nella costruzione della dicotomia noi/loro, amico/nemico e nello spostare progressivamente i limiti di ciò che è ritenuto moralmente e civilmente intollerabile, nelle parole ma anche nei fatti. Tra “la pacchia è finita”, i migranti come “croceristi” a sbafo, fino al sequestro per giorni di 170 migranti su una nave italiana, il ministro degli interni Matteo Salvini ha visto sistematicamente aumentare la propria popolarità e il consenso al suo partito. Ha visto anche aumentare la percentuale di chi lascerebbe in mare al proprio destino coloro che si ostinano a cercare in Europa, via Italia, una vita migliore, o a fuggire da quella intollerabile nel loro paese.

In una sorta di colpo di stato permanente e strisciante, ha già cambiato le regole democratiche e la stessa idea di democrazia, proclamando di essere legittimato in quello che fa non dalle leggi – nazionali o internazionali – né da un preciso mandato parlamentare, ma semplicemente dalla “maggioranza degli italiani”. Come se, anche se questa maggioranza fosse effettivamente comprovata da elezioni e non solo dai sondaggi, bastasse da sola a fare di un leader una sorta di autocrate svincolato dalle norme di legge. Ha perfezionato così l’idea di democrazia a suo tempo proposta da Berlusconi, come una “dittatura della maggioranza”, senza pesi e contrappesi e senza alcun rispetto e attenzione per le minoranze. Una “democrazia” dove lo stesso Parlamento conta poco o nulla e ciò che conta è il filo diretto con “la gente”, di cui rincorrere e insieme eccitare gli umori, offrendole continuamente slogan e bersagli con cui identificarsi, dimenticando le diversità di interessi e bisogni; soprattutto illudendola di essere protagonista quando è semplicemente spettatrice di una messa in scena su cui non ha potere di parola, salvo che l’espressione del consenso. La politica come faccenda da “influencer”, come un “Ferragnez” continuo, per sollecitare i “like” dei consumatori-elettori, ma, nel caso di Salvini, che ha superato in questo di gran lunga il suo competitor-alleato Di Maio, e persino il maestro di questi, Grillo, anche i “dislike” contro i “nemici” di turno.

È in atto, certo non solo in Italia, una metamorfosi profonda della democrazia e della politica, con progressivi smottamenti e ridefinizione del confine tra lecito e illecito, tra tollerabile e intollerabile. Ciò da un lato modifica la percezione dell’opinione pubblica e ne indebolisce la capacità critica; dall’altro delegittima le istituzioni di controllo e garanzia, sia quando vengono esplicitamente attaccate come il nemico (ad esempio la magistratura), sia quando ne viene semplicemente messa in scena l’irrilevanza. Quest’ultimo è il caso del Parlamento, di fatto relegato anch’esso al ruolo di spettatore, sia pure diviso in tifoserie contrapposte. È anche il caso del presidente del Consiglio che, dopo essersi autonominato “avvocato degli italiani” (quali? chi?), di fatto non è neppure in grado di fare l’arbitro tra i due contraenti il contratto di governo, tanto meno di porre un argine alla deriva di inciviltà in cui stanno trascinando non solo il governo, ma il paese. Cautamente silenzioso è anche il presidente della Repubblica, che evita di prendere pubblicamente le distanze da dichiarazioni e atti al limite dell’eversivo e della incostituzionalità.

È in atto, certo non solo in Italia, una metamorfosi profonda della democrazia e della politica, con progressivi smottamenti e ridefinizione del confine tra lecito e illecito, tra tollerabile e intollerabile. Ciò da un lato modifica la percezione dell’opinione pubblica e ne indebolisce la capacità critica; dall’altro delegittima le istituzioni di controllo e garanzia, sia quando vengono esplicitamente attaccate come il nemico (ad esempio la magistratura), sia quando ne viene semplicemente messa in scena l’irrilevanza. Quest’ultimo è il caso del Parlamento, di fatto relegato anch’esso al ruolo di spettatore, sia pure diviso in tifoserie contrapposte. È anche il caso del presidente del Consiglio che, dopo essersi autonominato “avvocato degli italiani” (quali? chi?), di fatto non è neppure in grado di fare l’arbitro tra i due contraenti il contratto di governo, tanto meno di porre un argine alla deriva di inciviltà in cui stanno trascinando non solo il governo, ma il paese. Cautamente silenzioso è anche il presidente della Repubblica, che evita di prendere pubblicamente le distanze da dichiarazioni e atti al limite dell’eversivo e della incostituzionalità.

A fronte di tutto ciò, l’opposizione, parlo soprattutto di quella cosiddetta di sinistra, è afasica. O meglio, sembra solo capace di agire di rimessa, un po’ come succedeva ai tempi dei governi Berlusconi, denunciando di volta in volta lo slogan o l’azione offensiva di troppo, ma senza una riflessione autocritica su quanto è successo, tanto meno un’idea su come contrastarlo con una proposta politica e culturale chiara e credibile.

Se il rancore, la paura di perdere il poco che si ha, che i propri figli siano destinati al precariato a vita, che l’accoglienza dei migranti sia un business per alcuni (non solo per gli scafisti) ma un aggravio – effettivo o potenziale – del disagio per molti altri, sono diventati un fertile terreno di cultura per gli imprenditori politici, appunto, della paura, dell’odio, del noi contro di loro, non è colpa innanzitutto dell’ignoranza o della cattiva informazione di una parte consistente di cittadini. È la conseguenza di una sottovalutazione, quando non intenzionale emarginazione, della disuguaglianza e del disagio che attraversano la nostra società e che sono stati acuiti dalla crisi e dal modo in cui essa è stata gestita, a livello nazionale e non solo per diktat europei, oltre che di una incomprensione degli effetti – sulle disuguaglianze vecchie e nuove – dello sviluppo tecnologico. L’Italia è uno dei paesi UE in cui la crisi ha inciso più profondamente sui ceti, e nelle zone territoriali, che già stavano peggio in partenza. La riforma Fornero ha stravolto la via non solo degli esodati, ma di chi, soprattutto donne, si è trovato di colpo rimandata la pensione di cinque anni. Mentre il discorso pubblico, del governo e di larga parte dei media, ha ignorato questi squilibri, accusando di miopia o gufismo chi li denunciava, la maggior parte delle politiche messe in campo li hanno aggravati, e non solo per vincoli di bilancio o per il patto di stabilità, bensì per precise scelte politiche. L’eliminazione dell’Imu sulla prima casa non ha solo avvantaggiato i proprietari rispetto agli affittuari (dove sono concentrati i più poveri e i giovani), ha anche avvantaggiato senza motivo i proprietari abbienti le cui abitazioni hanno un buon valore di mercato. Gli 80 euro per i lavoratori dipendenti hanno escluso non solo i più poveri tra questi (gli “incapienti”). Sono anche stati concentrati fortemente al Centro-Nord, dove il loro numero è maggiore. Il Rei (reddito di inclusione), destinato ai più poveri, che viceversa vedrebbe una maggiore concentrazione nel Mezzogiorno, è arrivato tardi, di malavoglia, per importi troppo bassi e con molti vincoli.

Se il rancore, la paura di perdere il poco che si ha, che i propri figli siano destinati al precariato a vita, che l’accoglienza dei migranti sia un business per alcuni (non solo per gli scafisti) ma un aggravio – effettivo o potenziale – del disagio per molti altri, sono diventati un fertile terreno di cultura per gli imprenditori politici, appunto, della paura, dell’odio, del noi contro di loro, non è colpa innanzitutto dell’ignoranza o della cattiva informazione di una parte consistente di cittadini. È la conseguenza di una sottovalutazione, quando non intenzionale emarginazione, della disuguaglianza e del disagio che attraversano la nostra società e che sono stati acuiti dalla crisi e dal modo in cui essa è stata gestita, a livello nazionale e non solo per diktat europei, oltre che di una incomprensione degli effetti – sulle disuguaglianze vecchie e nuove – dello sviluppo tecnologico. L’Italia è uno dei paesi UE in cui la crisi ha inciso più profondamente sui ceti, e nelle zone territoriali, che già stavano peggio in partenza. La riforma Fornero ha stravolto la via non solo degli esodati, ma di chi, soprattutto donne, si è trovato di colpo rimandata la pensione di cinque anni. Mentre il discorso pubblico, del governo e di larga parte dei media, ha ignorato questi squilibri, accusando di miopia o gufismo chi li denunciava, la maggior parte delle politiche messe in campo li hanno aggravati, e non solo per vincoli di bilancio o per il patto di stabilità, bensì per precise scelte politiche. L’eliminazione dell’Imu sulla prima casa non ha solo avvantaggiato i proprietari rispetto agli affittuari (dove sono concentrati i più poveri e i giovani), ha anche avvantaggiato senza motivo i proprietari abbienti le cui abitazioni hanno un buon valore di mercato. Gli 80 euro per i lavoratori dipendenti hanno escluso non solo i più poveri tra questi (gli “incapienti”). Sono anche stati concentrati fortemente al Centro-Nord, dove il loro numero è maggiore. Il Rei (reddito di inclusione), destinato ai più poveri, che viceversa vedrebbe una maggiore concentrazione nel Mezzogiorno, è arrivato tardi, di malavoglia, per importi troppo bassi e con molti vincoli.

Ora il Pd all’opposizione dichiara che va maggiormente finanziato ed esteso, come se non fosse stata una scelta del governo in cui era maggioranza a decidere quell’ordine di priorità. Ora il rischio è che venga accantonato a favore del reddito di cittadinanza, molto più generoso, ma che ha problemi non solo di compatibilità finanziaria, ma di coordinamento con le politiche del lavoro. La legge sulla Buona scuola ha ignorato la questione della povertà educativa, quindi sulla disuguaglianza che parte, e si incancrenisce, dall’infanzia, lo scandalo democratico per eccellenza, a mio parere. Sull’immigrazione si è passati dal non governo di fatto, chiudendo gli occhi sui centri di accoglienza e scaricando tutto sulla buona volontà a livello locale, alla legittimazione della Libia come “porto sicuro”. Lo ha fatto Minniti prima di Salvini, anche se con un linguaggio più articolato e con azioni meno muscolari del trattenimento in mare. In compenso non si sono riaperti canali legali per l’immigrazione, né per i richiedenti asilo, né per i migranti economici e non si è affrontata se non sporadicamente la questione di come costruire percorsi di integrazione effettiva, che mettano in sicurezza sia i contesti, le popolazioni, in cui vengono più o meno temporaneamente collocati i richiedenti asilo, sia questi ultimi.

Il rischio è che anche l’attuale governo preferisca scaricare le responsabilità su ciò che si può fare e non fare su una Europa sempre più demonizzata e su migranti che vengono a togliere il pane agli italiani, o su chi è andato legittimamente in pensione con le vecchie regole (di nuovo colpendo soprattutto donne), invece di assumere la responsabilità politica di individuare delle priorità compatibili non solo dal punto di vista finanziario, ma della coerenza degli obiettivi. Flat tax, reddito di cittadinanza, eliminazione della legge Fornero non sono solo, nel loro insieme, incompatibili dal punto di vista economico, sono anche contraddittori dal punto di vista dell’equità.

Disuguaglianze ingiuste, precarietà senza rete e senza fine, insicurezza, non possono essere considerate dalla politica come problemi marginali sperimentati da persone marginali. Affrontarle, individuare strumenti efficaci per ridurle, non è in alternativa a perseguire lo sviluppo e a sforzarsi di essere competitivi. Non è neppure in alternativa, come suggeriscono i sovranisti, a una visione europeista. Piuttosto, devono essere al centro sia delle politiche per uno sviluppo sostenibile socialmente, oltre che da un punto di vista ambientale, sia della ricostruzione di una prospettiva politica europea. Di questo dovrebbe discutere chi non si riconosce nelle politiche sovraniste italiane e straniere, ma neppure si sente di difendere miopie e scelte politiche nazionali ed europee che ci hanno portato a questo punto. Senza irrealistiche fughe in avanti, ma anche senza nostalgie per modelli del passato.

Chiara Saraceno, sociologa e filosofa

Pubblicato venerdì 7 Settembre 2018

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/il-capro-espiatorio-e-lattacco-alla-democrazia/