Quale peso, quale spazio occupa il lavoro nella vita delle giovani donne vicentine? E per quelle che hanno tra i 20 e i 30 anni quale significato assume? Quale senso gli attribuiscono? Quali le motivazioni per lavorare? Sollecita in loro dei desideri? Quali difficoltà e ostacoli incontrano? Quali le priorità e le aspettative per il futuro (lontano quanto?)

Domande emerse a seguito di un convegno svoltosi nell’aprile del ’24: “Donne e Lavoro tra diritti e nuovo patriarcato”, promosso dal Coordinamento Provinciale Donne di Vicenza, che affrontava la concreta condizione delle donne nel mondo del lavoro, e la loro frequente situazione di precarietà. Le relazioni a partire da un comune interesse culturale e sociale tra le compagne vicentine e chi scrive, presidente Anpi della sezione di Pisa e ricercatrice intorno al lavoro delle donne, sono nate in seguito a quel convegno. L’esito di quell’incontro pubblico e le riflessioni che ne emersero portarono le componenti del Coordinamento Provinciale Donne a decidere un anno fa, nel luglio 2024, di fare una ricerca per avvicinare e conoscere questa realtà che appariva a loro ancora come sconosciuta, consapevoli che la conoscenza avrebbe favorito relazioni di alleanza tra donne Anpi e quelle donne giovani del proprio territorio sufficientemente motivate da farsi contattare.

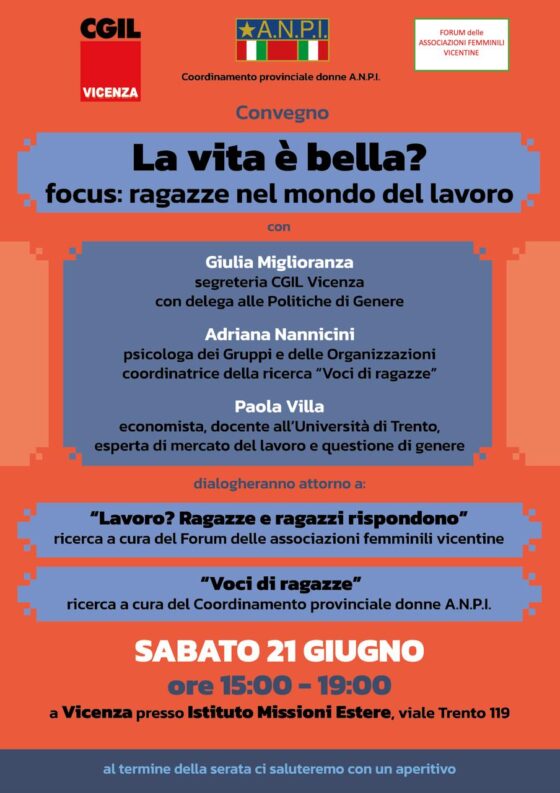

Nel corso dei mesi seguenti avvennero degli incontri da remoto tra alcune del Coordinamento Donne Provinciale e chi scrive (Vicenza-Pisa) per ideare e progettare una ricerca qualitativa, costituita cioè da incontri, interviste aperte su una traccia di temi costruite condividendo interrogativi e curiosità. Le donne del Coordinamento hanno in seguito realizzato le interviste, le hanno riascoltate e ne hanno tratto appunti e report, relazioni femminili, conoscenza e hanno utilizzato il senso di questo progetto per stabilire rapporti con altre significative esperienze di ricerca presenti nello stesso periodo sul territorio. Il Coordinamento Donne Anpi di Vicenza ha dunque promosso e realizzato un secondo convegno il 21 giugno 2025 dal titolo “La vita è bella? focus: ragazze nel mondo del lavoro”.

Nel corso dei mesi seguenti avvennero degli incontri da remoto tra alcune del Coordinamento Donne Provinciale e chi scrive (Vicenza-Pisa) per ideare e progettare una ricerca qualitativa, costituita cioè da incontri, interviste aperte su una traccia di temi costruite condividendo interrogativi e curiosità. Le donne del Coordinamento hanno in seguito realizzato le interviste, le hanno riascoltate e ne hanno tratto appunti e report, relazioni femminili, conoscenza e hanno utilizzato il senso di questo progetto per stabilire rapporti con altre significative esperienze di ricerca presenti nello stesso periodo sul territorio. Il Coordinamento Donne Anpi di Vicenza ha dunque promosso e realizzato un secondo convegno il 21 giugno 2025 dal titolo “La vita è bella? focus: ragazze nel mondo del lavoro”.

La sintesi e le considerazioni emerse dalla ricerca sono state al centro dell’incontro, un’occasione di restituzione e di riflessioni aperte, giornata in cui è stato invitato il Forum delle Associazioni femminili vicentine che ha presentato Lavoro? Ragazze e ragazzi rispondono [1], pubblicato a cura di Presenza Donna, ha partecipato Giulia Miglioranza per le politiche di genere della Cgil; si sono attivati gruppi di discussione nel pomeriggio tra le/i partecipanti; e le conclusioni sono state affidate a Paola Villa, docente al Dipartimento di Economia, management dell’Università degli Studi di Trento e componente della redazione del magazine InGenere.

La sintesi e le considerazioni emerse dalla ricerca sono state al centro dell’incontro, un’occasione di restituzione e di riflessioni aperte, giornata in cui è stato invitato il Forum delle Associazioni femminili vicentine che ha presentato Lavoro? Ragazze e ragazzi rispondono [1], pubblicato a cura di Presenza Donna, ha partecipato Giulia Miglioranza per le politiche di genere della Cgil; si sono attivati gruppi di discussione nel pomeriggio tra le/i partecipanti; e le conclusioni sono state affidate a Paola Villa, docente al Dipartimento di Economia, management dell’Università degli Studi di Trento e componente della redazione del magazine InGenere.

Il focus dell’incontro è stata la presentazione della ricerca Anpi e vale la pena soffermarsi su una sua particolarità: è stata condotta “sul campo”, cioè incontrando nelle interviste le giovani, dalle donne del Coordinamento Anpi, coloro che l’avevano immaginata e voluta, non quindi delle professioniste ma delle attiviste, militanti, soggetti che agivano tutta la prossimità e vicinanza all’obiettivo: conoscere meglio le giovani e il loro lavoro. È stata fin da subito un’occasione di confronto, un’apertura di dialogo tra generazioni diverse e interessate all’incontro.

Nella transizione dall’adolescenza all’età adulta il contributo del lavoro risulta rilevante, per chi, come la maggior parte, ha un percorso di studi di alto livello, e altrettanto per chi ha un percorso di scuole professionali, persone diverse tra loro ma con una spiccata tendenza a riflettere sulla propria esperienza, giovani donne che si raccontano, si osservano, condividono considerazioni. Una generazione che affronta il cambiamento in un periodo di incertezza sociale e la diffusione del lavoro precario. Queste giovani vanno “verso” il lavoro, lo cercano, lo provano. Una valutazione molto simile delle esperienze anche tra livelli diversi: manuale/intellettuale, organizzazioni strutturate o artigianali. Certo il lavoro è un importante asse della vita, ma non si sentono, non si raccontano definite da questo. Potrebbero cambiarlo, potrebbero spostarsi.

È un’esperienza che si va costruendo e delineando (19 intervistate, dai 20 ai 30 anni) e comincia da sé: dal contesto intorno a sé, l’idea di lavoro è molto individualizzata, del resto abitano una società che ha precarizzato e individualizzato proprio il lavoro, ma per loro è anche molto presente e ricordato un senso di responsabilità verso gli altri: clienti, cittadini, pazienti o colleghi. Acquisire un reddito è importante perché permette l’indipendenza economica, tuttavia il denaro non sembra aver valore in sé. L’indipendenza dalla famiglia di origine, da un partner, costituisce un primo gradino materiale per poter esercitare l’autonomia nel progettare la propria vita. Come ha notato Paola Villa nelle conclusioni, questo valore/desiderio di indipendenza economica risulta un punto condiviso dalle due ricerche presentate, sottolineando l’importanza di un titolo di studio medio alto per raggiungerla, mettendo in evidenza come criticità il fatto che le scelte scolastiche non aiutano le donne ad avere l’indipendenza economica che hanno gli uomini; i giovani uomini fanno scelte che sono più efficaci sul mercato e ottengono redditi medio alti; le donne hanno lauree che vengono definite “deboli” (in generale le umanistiche), le loro scelte scolastiche sono influenzate da quelle delle loro madri. Gli stereotipi familiari le penalizzano nelle loro scelte.

I settori in cui le troviamo sono, secondo una descrizione standard: sanità, cultura, università, cooperazione internazionale, industria, servizi artigianali, attività saltuarie. Giulia Miglioranza per le Politiche di Genere della Cgil di Vicenza ha delineato il quadro dell’occupazione delle donne nella Provincia, mettendo in luce questioni e dati: “Vicenza ha sempre avuto un’alta vocazione manifatturiera, oggi in calo, mentre salgono turismo e servizi, stiamo calando nella produzione industriale. L’occupazione femminile vede il part time delle donne al 65%, peggiore di tutto il Veneto! E il gap salariale più alto in Italia, il salario delle donne è inferiore alla media nazionale!”, lo sanno le giovani intervistate che chiedono contratti stabili e salari più alti, e denunciano un’inefficiente organizzazione del lavoro, fonte di insicurezza.

Ne parlano con il sindacato? Sembra che i rapporti siano scarsi, se non esigui. O meglio, interloquire con i sindacati per affermare e tutelare i propri diritti nel mondo del lavoro sembra in primis richiedere che questi siano noti, siano un patrimonio anche individuale; se e quando accade viene raccontato come una vicenda episodica; non mancano di fiducia nella rappresentanza sindacale, vorrebbero in alcuni casi averla più presente e vicina, manca la possibilità in un contesto di lavoro precario, l’esperienza condivisa.

Il desiderio di un ‘lavoro ben fatto’ che lasci una traccia nel mondo, che possa farti sentire partecipe e agente di un miglioramento delle condizioni di tutti, è presente per alcune radicato nei fatti, per altre nell’immaginazione. È sfida nel fare lavori difficili o lavori nuovi, essere protagoniste, mettersi alla prova, di passare per questa via per socializzare. Lavoro ben fatto come desiderio, come esigenza diffusa e significativa, certo con sfumature diverse a seconda del contesto e del settore; accompagna il desiderio di imparare, aspirano a imparare, ad acquisire sicurezza (nei gesti, nell’ideazione, nella conoscenza della professione o del mestiere che sia), ad apprendere continuamente. Sono infatti agli inizi del percorso.

Quasi tutte hanno attribuito alla socialità con i colleghi, quelli della propria squadra ma anche con i capi, una grande importanza, tanto da rendere piacevoli o entusiasmanti anche le più ripetitive occupazioni manuali. Si evidenzia anche il network, o meglio l’importanza di disporre di una rete di relazioni, che siano amicali, familiari, di colleghi, di compagni di studio, come di una sicurezza e una diga verso l’eccesso di precarietà. Disporre di un network, significa disporre di un ambito virtuale dove le informazioni sono reperibili e sembrano affidabili e efficaci. Se un network è finalizzato all’utilità, quello a cui aspirano sono le relazioni, anzi la dovizia di relazioni che lavorare offre loro. Uscire dalla propria cerchia, familiare o amicale, mettersi alla prova, osservarsi, cambiare, maturare, vedere e vedersi in un mondo più grande insieme ad altri.

Un altro asse importante nei progetti è rappresentato dalla possibilità di disporre di una casa propria, non necessariamente col compagno, come spazio per organizzare autonomamente la propria esistenza, includendovi anche dimensioni e attività d’interesse personale. Il segno tangibile di autonomia, di persona adulta, che esce della casa dei genitori, esigenza sentita soprattutto da chi ha passato periodi anche brevi in altre città.

Molte delle intervistate prospettano un orizzonte temporale a breve termine, l’orizzonte che vedono è ravvicinato. Anche se non esplicitato questo punto ha sollevato l’attenzione delle intervistatrici, ponendo vari interrogativi sulle ragioni. Già alla fine del secolo scorso Carmen Leccardi osservava come le giovani donne rifuggono da progetti di vita a lungo termine in favore di un “futuro breve” più facilmente prefigurabile: una risposta razionale a un mondo in cui l’avvenire è sempre più incerto.

Come già si notava in precedenza, dall’inizio del millennio parliamo e ci confrontiamo in ogni ambito con la percezione di vivere in un “eterno presente”, un costante reiterato presente. Un presente in cui la vita, sia economica, politica o culturale, scorre sempre più veloce, così come i ritmi quotidiani, mentre la transizione all’età adulta diventa più lenta, più lunga e sempre più frammentata (si è giovani ancora a 35anni!).

La qualità del tempo va trovata al di fuori del lavoro, e forse la qualità della quotidianità sembra acquisire sempre maggiore importanza. Quella intrecciata con gli amici, con il partner e, naturalmente, online; diventa un indicatore della qualità del tempo vissuto nel suo complesso. Il tempo quotidiano è considerato il “mio tempo”, il tempo che si può utilizzare, si può sprecare, si può trascorrere come si desidera, almeno in linea di principio. In un mondo così fortemente individualizzato come quello attuale, vi è una crescente necessità di concentrarsi sulla quotidianità. In poche parole, questo è il tempo che si può controllare personalmente, il che è forse il motivo principale della sua centralità. Di questo spostamento si parla quando si mette in luce un’esigenza di maggior equilibrio tra tempo di vita e di lavoro.

Ci si è domandate se questa percezione che connette un futuro breve con la spinta a cercare di esercitare autonomia in una società e un’epoca densa di incertezza sia forse il motivo che le spinge a rimandare, rinviare le prospettive di maternità; taluna a escluderla. Ma questo potrebbe essere il tema centrale di un altro incontro, qui è stato esplorato come interrogativo emerso sullo sfondo e ripreso in alcune notazione di Paola Villa: “la maternità in entrambe le ricerche non entra in una discussione di grande rilievo poiché le generazioni vengono considerate nelle due ricerche vanno dai 20 ai 30 anni, dobbiamo tener conto che a 31 anni il calo nella fertilità incomincia, la biologia è rimasta la stessa, nel tempo non è cambiata, c’è una quota consistente ed è crescente di giovani donne che non hanno tra le loro ambizioni quello di diventare madre legittimamente, se il desiderio di maternità viene spostato molto in avanti può tradursi in una non realizzazione di un desiderio di maternità; è un costo molto alto e a livello sociale viene fatto molto poco per fare sì che le persone siano libere di decidere”.

I riferimenti alle madri, alle sorelle, a qualche donna della famiglia, sono molto presenti, sono donne a cui guardare, come modelli da assumere, forse non letteralmente, piuttosto come indicazioni di valore, come esperienze da sviluppare, forse da modificare. Risultano importanti i legami intergenerazionali tra donne. Sebbene vi siano profonde discontinuità nella vita delle donne, le giovani donne guardano attivamente al passato attraverso le esperienze delle loro madri e nonne. Confrontano il periodo biografico delle loro madri e nonne con il proprio. Vedono il loro potenziale di autorealizzazione più ampio di quello delle loro madri.

Un’ultima notazione: le compagne dell’Anpi che hanno fortemente voluto e realizzato questa ricerca appartengono quasi tutte alla generazione delle loro madri, hanno cominciato a lavorare alla stessa età delle giovani intervistate in un tempo e in una società diversi, e questo non ha impedito l’incontro, la curiosità reciproca, il dialogo, anzi! Un’esperienza intergenerazionale e di vicinanza!

Adriana Nannicini, psicologa del lavoro e presidente sezione Anpi di Pisa

Note

[1] Ricerca tramite questionari on line, 177 risposte anonime, maggior numero da ragazze, fascia d’età 18-30 anni, quasi pari la composizione tra studenti e lavoratrici/tori. Le tre parole chiave che hanno segnato la ricerca: aspettative, prospettive e problematiche “Atti del convegno “Lavoro?”

Pubblicato lunedì 28 Luglio 2025

Stampato il 09/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/se-per-le-giovani-lavoratrici-il-futuro-e-breve/