Nel corso del secondo conflitto mondiale si dispiega, per tanti versi, un vero e proprio parallelismo tra la Shoah e il Porrajmos o Porajmos [1], tra il genocidio degli ebrei e il «divoramento» degli zingari [2].

Nel corso del secondo conflitto mondiale si dispiega, per tanti versi, un vero e proprio parallelismo tra la Shoah e il Porrajmos o Porajmos [1], tra il genocidio degli ebrei e il «divoramento» degli zingari [2].

Annientamento di oltre sei milioni di persone (uomini, donne, anziani e bambini) per immunizzare l’Europa dall’«infezione», di cui sarebbe stata portatrice la cosiddetta «razza ebraica», la Shoah è stata un tragico compendio di tutte le forme di violenza di massa che hanno segnato il ventesimo secolo e che, in gran parte, continuano a segnare il ventunesimo. La sua sinistra peculiarità sta nel fatto che il nazismo arrivò a concepire e attuare uno sterminio su scala industriale, avvalendosi dei ritrovati e degli strumenti della tecnologia e della scienza dell’epoca. È stato uno sterminio tutto inscritto nella modernità [3], una «barbarie moderna» che ha prodotto una «rottura di civiltà».

Annientamento di oltre sei milioni di persone (uomini, donne, anziani e bambini) per immunizzare l’Europa dall’«infezione», di cui sarebbe stata portatrice la cosiddetta «razza ebraica», la Shoah è stata un tragico compendio di tutte le forme di violenza di massa che hanno segnato il ventesimo secolo e che, in gran parte, continuano a segnare il ventunesimo. La sua sinistra peculiarità sta nel fatto che il nazismo arrivò a concepire e attuare uno sterminio su scala industriale, avvalendosi dei ritrovati e degli strumenti della tecnologia e della scienza dell’epoca. È stato uno sterminio tutto inscritto nella modernità [3], una «barbarie moderna» che ha prodotto una «rottura di civiltà».

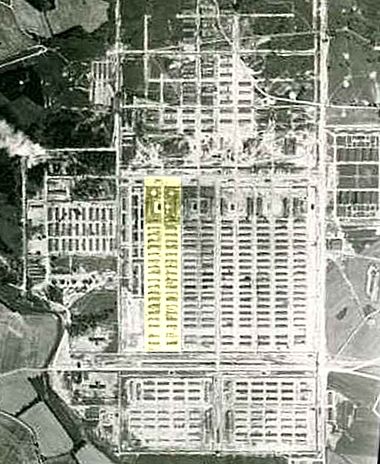

Per la prima volta, allora, sono state messe a punto modalità di uccisione di massa che contemplavano un’articolazione burocratico-scientifica: la deportazione, la selezione, la gasazione, la cremazione. Le «fabbriche di morte», costruite nella Polonia occupata e dirette da «specialisti del crimine», non sfornavano oggetti, ma cadaveri ridotti in cenere. Un pianeta di cenere era quello che prendeva forma, giorno dopo giorno, nell’inferno recintato di Auschwitz-Birkenau. Si era passati, così, dalla «Shoah a caldo» alla «Shoah a freddo», dai massacri itineranti, di cui si resero responsabili le Einsatzgruppen SS (unità mobili di eliminazione) alle procedure seriali di messa a morte, in un micidiale, esiziale intreccio.

Per la prima volta, allora, sono state messe a punto modalità di uccisione di massa che contemplavano un’articolazione burocratico-scientifica: la deportazione, la selezione, la gasazione, la cremazione. Le «fabbriche di morte», costruite nella Polonia occupata e dirette da «specialisti del crimine», non sfornavano oggetti, ma cadaveri ridotti in cenere. Un pianeta di cenere era quello che prendeva forma, giorno dopo giorno, nell’inferno recintato di Auschwitz-Birkenau. Si era passati, così, dalla «Shoah a caldo» alla «Shoah a freddo», dai massacri itineranti, di cui si resero responsabili le Einsatzgruppen SS (unità mobili di eliminazione) alle procedure seriali di messa a morte, in un micidiale, esiziale intreccio.

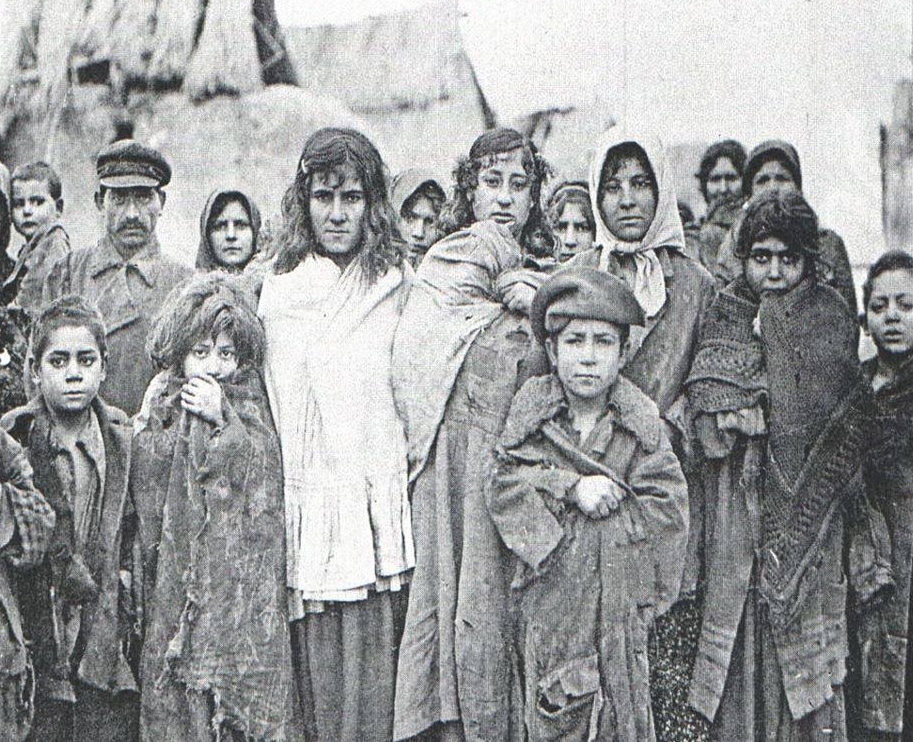

Il Porajmos, l’eccidio delle popolazioni romaní (soprattutto di Rom e Sinti) perpetrato dalla Germania hitleriana e dai suoi alleati dell’Asse, è stato anch’esso uno sterminio su basi razziali. All’incirca 500.000 zingari sono stati trucidati mediante le fucilazioni sommarie – le «eliminazioni metodiche» – in Polonia e nei Paesi baltici, in Ucraina e in Crimea, in Croazia e in Serbia, nonché nei campi di Chelmno, Treblinka, Majdanek e Auschwitz-Birkenau. Parte integrante del progetto omicida e biopolitico del nazismo, volto a sradicare e sopprimere le varie categorie di “diversi”, stadio ultimo dell’ostracismo decretato dal Terzo Reich verso i Rom e i Sinti, il Porajmos è stato il momento di gran lunga più drammatico di una catena plurisecolare di discriminazioni e di violenze patite dalle comunità zingare.

Il Porajmos, l’eccidio delle popolazioni romaní (soprattutto di Rom e Sinti) perpetrato dalla Germania hitleriana e dai suoi alleati dell’Asse, è stato anch’esso uno sterminio su basi razziali. All’incirca 500.000 zingari sono stati trucidati mediante le fucilazioni sommarie – le «eliminazioni metodiche» – in Polonia e nei Paesi baltici, in Ucraina e in Crimea, in Croazia e in Serbia, nonché nei campi di Chelmno, Treblinka, Majdanek e Auschwitz-Birkenau. Parte integrante del progetto omicida e biopolitico del nazismo, volto a sradicare e sopprimere le varie categorie di “diversi”, stadio ultimo dell’ostracismo decretato dal Terzo Reich verso i Rom e i Sinti, il Porajmos è stato il momento di gran lunga più drammatico di una catena plurisecolare di discriminazioni e di violenze patite dalle comunità zingare.

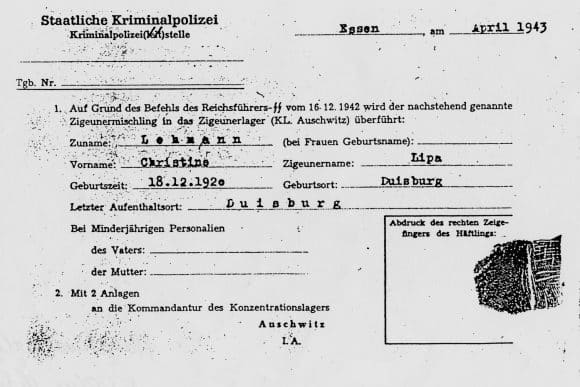

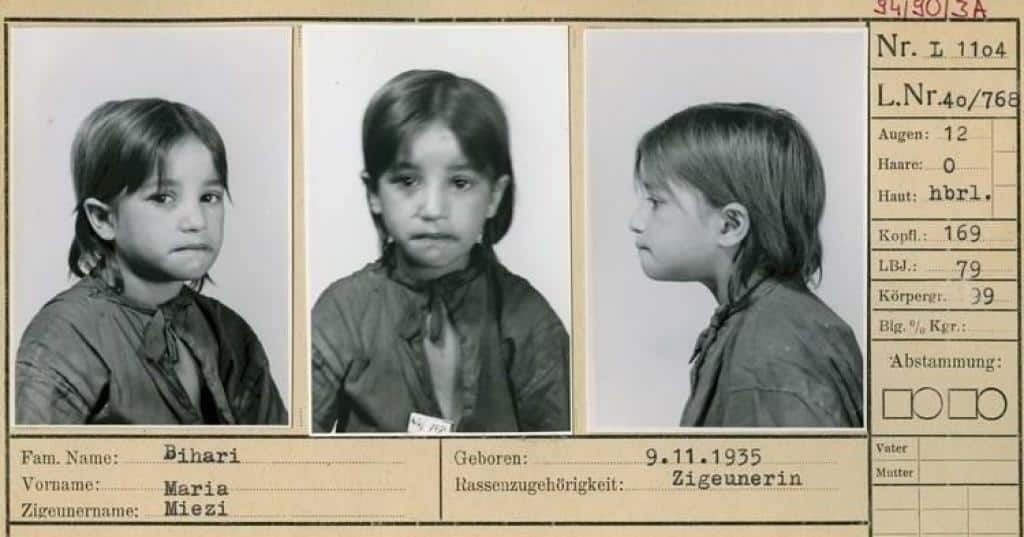

risale a prima della deportazione

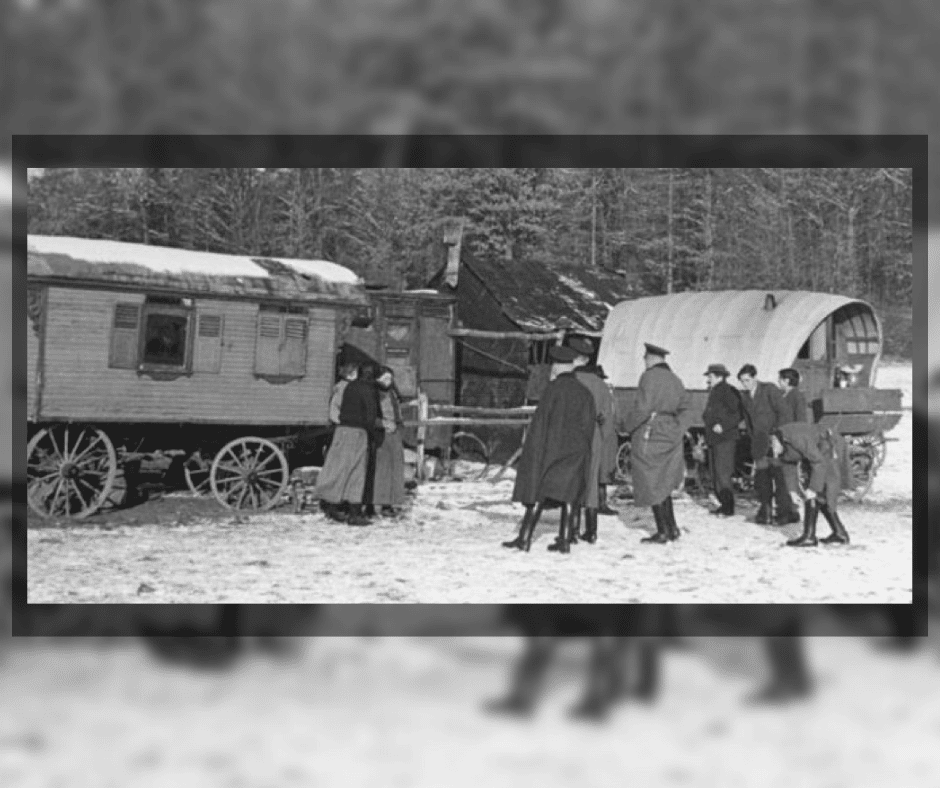

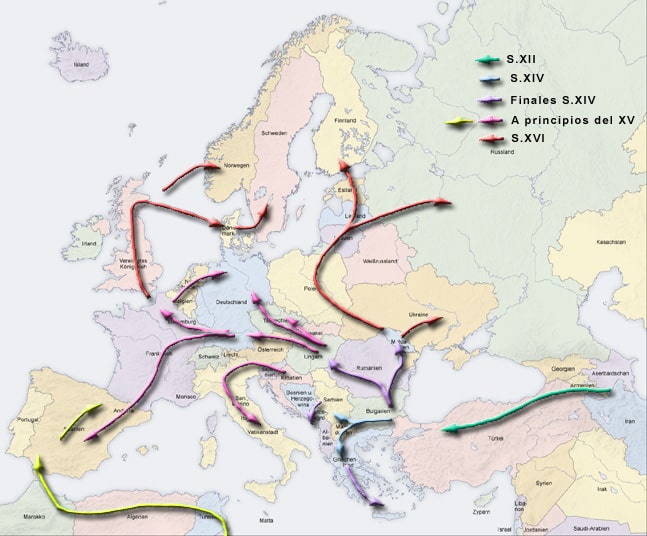

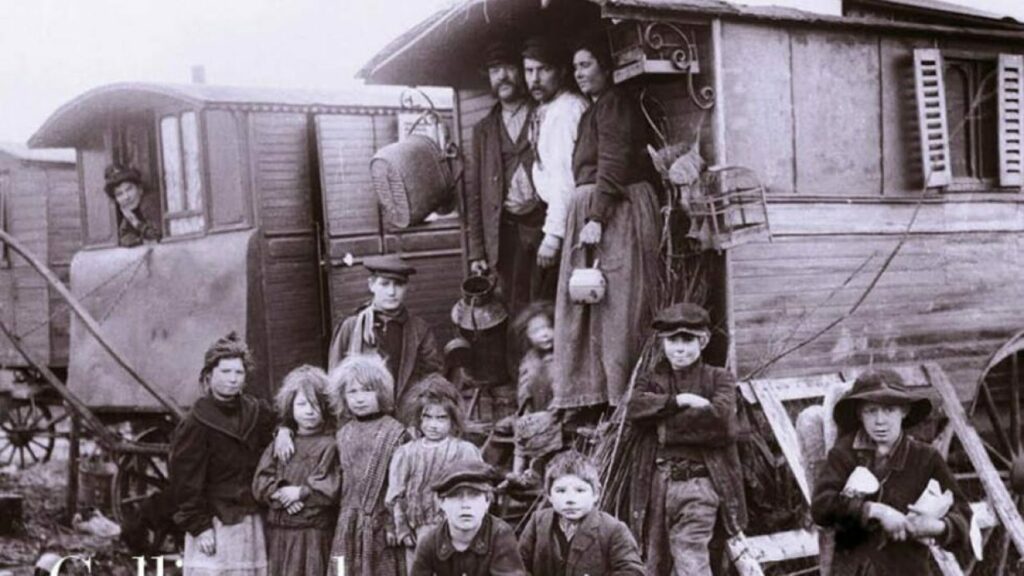

Sin dal loro arrivo in Europa, agli inizi del XV secolo, gli zingari sono osteggiati per il loro nomadismo, mal visto dalle autorità politiche, impegnate proprio in quel periodo a sottoporre a un rigido controllo tutti i comportamenti e i modi di vivere ritenuti difformi dall’ordine sociale e dal quadro di valori dominanti. Accusati di essere un popolo di incalliti vagabondi, borseggiatori, finti mendicanti e indovine, non riusciranno a scrollarsi di dosso questo fardello di pregiudizi, finendo con l’essere il bersaglio di apposite legislazioni, che prevedevano varie misure repressive, fra cui l’espulsione e il divieto d’ingresso nelle città [4].

In Germania, dove Sinti e Rom costituivano una piccola minoranza, nella seconda metà dell’Ottocento i Länder [5] emanarono delle regolamentazioni miranti a porre fine all’afflusso degli zingari stranieri, in particolare quelli appartenenti alle tribù Rom provenienti dai Balcani. A cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo, i governi regionali tedeschi assegnarono alla forza pubblica l’incarico di vigilare sugli zingari. Nel 1899 in Baviera, presso il comando generale di polizia di Monaco, venne creato un ufficio di coordinamento degli interventi contro gli zingari. Nel 1903, nel Württemberg si cercò con un decreto di far fronte alla cosiddetta «piaga degli zingari». Comunque, ciascun land badava a ‘liberarsi’ nel modo più sbrigativo possibile della loro presenza. Al fine di uniformare la legislazione anti-zingara e di concertare una strategia comune, il ministro degli Interni bavarese invitò, nel 1911, i suoi colleghi di Prussia, Sassonia, Württemberg, Baden, Assia e Alsazia-Lorena a partecipare a una conferenza che tuttavia – svoltasi poco prima di Natale – non approdò a nulla.

Durante il Primo conflitto mondiale gli zingari subirono ulteriori restrizioni: il timore delle spie e le esigenze dell’economia di guerra indussero le autorità tedesche a proibire di fatto gli spostamenti e ad adottare regole ancora più dure in materia di controlli. L’attenzione della polizia non scemò neppure nel periodo della Repubblica di Weimar (1919-1933), benché agli zingari fossero stati riconosciuti pieni diritti di cittadinanza. Un decreto prussiano del 1920 vietò addirittura alle bambine e donne zingare di trattenersi nelle terme e stazioni termali, in modo tale da contenere l’esercizio del ‘mestiere’ di indovina. Questa limitazione sarebbe stata poi imposta dai nazisti anche agli ebrei. Nel 1926, nonostante l’opposizione di socialdemocratici e comunisti, la Baviera – ancora una volta all’avanguardia nell’emanare provvedimenti anti-zingari – fu il primo land che andò oltre le semplici regolamentazioni di tipo amministrativo, introducendo una vera e propria legislazione relativa agli zingari, assimilati – in base a un radicatissimo pregiudizio – ai vagabondi e agli oziosi. Un anno dopo il ministero degli Interni prussiano giunse a ordinare alla polizia di prendere le impronte digitali a ogni zingaro di età superiore ai sei anni che non fosse in grado di dimostrare di avere un domicilio fisso.

Tuttavia, con l’avvento al governo di Adolf Hitler, il 30 gennaio 1933, le condizioni dei circa 26.000 Sinti e Rom, che allora vivevano in Germania, erano destinate a peggiorare drasticamente, venendo alla fine inghiottiti in uno spaventoso gorgo. Tra il 1933 e il 1939 il regime nazista varò, secondo tre direttrici, severe misure di disciplinamento sociale e politico: 1) nel primo triennio inasprendo dispositivi di sorveglianza e provvedimenti vessatori già esistenti, sulla scorta di motivazioni essenzialmente sociali; 2) dal 1937 rivolgendo particolare attenzione agli zingari nei programmi per la prevenzione della delinquenza; 3) infine, estendendo ai Sinti e Rom le leggi di Norimberga promulgate contro gli ebrei nel 1935. In questa spirale persecutoria un passaggio importante si ebbe il 16 maggio 1938, quando Heinrich Himmler, Reichsfürer delle SS e capo della polizia, pose sotto la sua supervisione la «questione zingara». Poi, l’8 dicembre di quell’anno, firmò il decreto per «combattere la piaga degli zingari» (Zigeneur Erlass), in cui i Sinti e i Rom – ed era un dato di novità – venivano additati come membri di «una razza straniera e inferiore». Inoltre, da quel momento le leggi tese a debellarne la «nocività» fecero esplicito riferimento alla presunta inferiorità degli zingari di sangue misto (Mischlinge) [6]. Per il nazismo, se il «giudeo» discendente soltanto da ebrei andava stigmatizzato come il nemico razziale per antonomasia, in quanto totalmente estraneo al Volk ariano, nel caso dei sinti e rom era «il sangue misto» a costituire l’aberrazione maggiore, in quanto espressione di «un miscuglio razziale irrecuperabile», portato di una corruzione genetica, frutto di nefasti incroci e contaminazioni.

Tuttavia, con l’avvento al governo di Adolf Hitler, il 30 gennaio 1933, le condizioni dei circa 26.000 Sinti e Rom, che allora vivevano in Germania, erano destinate a peggiorare drasticamente, venendo alla fine inghiottiti in uno spaventoso gorgo. Tra il 1933 e il 1939 il regime nazista varò, secondo tre direttrici, severe misure di disciplinamento sociale e politico: 1) nel primo triennio inasprendo dispositivi di sorveglianza e provvedimenti vessatori già esistenti, sulla scorta di motivazioni essenzialmente sociali; 2) dal 1937 rivolgendo particolare attenzione agli zingari nei programmi per la prevenzione della delinquenza; 3) infine, estendendo ai Sinti e Rom le leggi di Norimberga promulgate contro gli ebrei nel 1935. In questa spirale persecutoria un passaggio importante si ebbe il 16 maggio 1938, quando Heinrich Himmler, Reichsfürer delle SS e capo della polizia, pose sotto la sua supervisione la «questione zingara». Poi, l’8 dicembre di quell’anno, firmò il decreto per «combattere la piaga degli zingari» (Zigeneur Erlass), in cui i Sinti e i Rom – ed era un dato di novità – venivano additati come membri di «una razza straniera e inferiore». Inoltre, da quel momento le leggi tese a debellarne la «nocività» fecero esplicito riferimento alla presunta inferiorità degli zingari di sangue misto (Mischlinge) [6]. Per il nazismo, se il «giudeo» discendente soltanto da ebrei andava stigmatizzato come il nemico razziale per antonomasia, in quanto totalmente estraneo al Volk ariano, nel caso dei sinti e rom era «il sangue misto» a costituire l’aberrazione maggiore, in quanto espressione di «un miscuglio razziale irrecuperabile», portato di una corruzione genetica, frutto di nefasti incroci e contaminazioni.

Per risolvere «il problema degli zingari» il nazismo, ossessionato dall’incubo del meticciato e dei cosiddetti «asociali», ricorse a qualsiasi mezzo: dalle operazioni di «custodia preventiva» all’elaborazione di una meticolosa tassonomia razziale, alla «sterilizzazione coatta». Inizialmente la polizia criminale prese di mira soprattutto gli zingari nomadi, colpendoli con vaste retate. In occasione delle Olimpiadi del 1936, ideate per offrire al mondo un’immagine ‘accattivante’ dei risultati raggiunti in breve tempo dal nazismo, si cercò di occultare gli zingari alla vista del pubblico e dei visitatori, confinandoli a Marzahn, in una discarica vicino al cimitero municipale nella periferia di Berlino, che verrà in seguito dichiarata campo di concentramento. Campi ancor più coercitivi per gli zingari saranno quelli aperti in Austria dopo l’annessione alla Germania hitleriana nel marzo 1938. Intanto, dal 1936 i Lager – i «macina-ossa», «i bidoni dell’immondizia della nazione» – si andavano riempendo, oltre che di oppositori politici, di persone arrestate per motivi di ideologia razziale e di «igiene sociale»: ebrei, sinti e rom, omosessuali.

Proprio nel 1936 Robert Ritter (1901-1951), psicologo e medico di Tubinga, venne posto dal ministero degli Interni del Reich alla testa del nuovo Istituto di ricerca sull’igiene razziale [7] e la biologia demografica. Affiancato dall’équipe dei suoi collaboratori, tra i quali gli antropologi Adolf Würth, Gerhard Stein e la sua assistente, Eva Justin, puericultrice diplomata, condusse vaste indagini, fornendo al governo nazista i criteri in base ai quali classificare e mettere al bando i sinti e i rom. Nel 1940 convintamente asserì che «la questione zingara potrà considerarsi risolta solo quando il grosso di questi ibridi zigani, asociali e fannulloni […] sarà radunato in campi di concentramento e costretto al lavoro, e quando l’ulteriore aumento di queste popolazioni sarà definitivamente impedito» [8]. Come traspare anche da questa affermazione, nell’avversione nei confronti degli zingari si saldavano i pregiudizi di tipo sociale del razzismo antropologico e le teorie pseudo-scientifiche del razzismo eugenetico. Secondo la visione di un ‘esperto’ e ‘scienziato’ come Ritter, che non sarà condannato nel dopoguerra a nessuna pena, la pericolosità – o «asocialità» – degli zingari era di natura ben diversa da quella degli altri individui e gruppi sociali tenuti sotto controllo per ragioni di ordine pubblico, in quanto era una tara, una malattia ereditaria, alimentata dal famigerato istinto al nomadismo (il Wandertrieb). Razza deviata e vagante, gli zingari sarebbero stati geneticamente portati a delinquere, a comportarsi come oziosi, ladri, truffatori e criminali. Bollati come elementi socialmente pericolosi, andavano dunque messi nella condizione di estinguersi, impedendone la riproduzione.

«Lo zingaro è e rimane – aveva scritto al Landrat [9], l’11 marzo 1937, il capo della polizia rurale del distretto di Esslingen nel Württemberg – un parassita del popolo che si sostenta quasi esclusivamente con l’accattonaggio e il furto … Lo zingaro non potrà mai essere educato a diventare una persona utile. Per questo motivo la genia zingara va estirpata mediante sterilizzazione o castrazione [10]».

«Lo zingaro è e rimane – aveva scritto al Landrat [9], l’11 marzo 1937, il capo della polizia rurale del distretto di Esslingen nel Württemberg – un parassita del popolo che si sostenta quasi esclusivamente con l’accattonaggio e il furto … Lo zingaro non potrà mai essere educato a diventare una persona utile. Per questo motivo la genia zingara va estirpata mediante sterilizzazione o castrazione [10]».

In un memorandum steso più di un anno, dopo Tobia Portschy, governatore della Stiria, ribadì la necessità di sterilizzare gli zingari «per ragioni di sanità pubblica» e per salvaguardare «la purezza del sangue dei contadini e il loro genere di vita» [11]. Sempre più la burocrazia tedesca e le articolazioni dello Stato nazista propendevano per una «soluzione permanente» (restlose Lösung) o una «soluzione radicale» (Radikallösung) del «problema degli zingari» [12], che ai loro occhi apparivano un’insopportabile anomalia dell’ordine sociale e una grave minaccia all’integrità della razza.

Com’è risaputo, la purezza della razza e l’idolatria del sangue erano perni fondamentali della Weltanschauung [13] nazista. Di qui la centralità del concetto di Volksgemeinschaft [14], che postulava la dicotomia tra «membri della stirpe» ed «estranei alla comunità». Tale rigida distinzione, codificata nelle Leggi di Norimberga del 1935, era il presupposto ideologico della lotta contro tutti «i portatori di sangue straniero», la cui proclamazione era il frutto velenoso della “razzizzazione” delle differenze, dei pregiudizi e dei comportamenti. La rigenerazione della «comunità di stirpe» doveva passare per una duplice purificazione, verso l’interno e l’esterno.

Com’è risaputo, la purezza della razza e l’idolatria del sangue erano perni fondamentali della Weltanschauung [13] nazista. Di qui la centralità del concetto di Volksgemeinschaft [14], che postulava la dicotomia tra «membri della stirpe» ed «estranei alla comunità». Tale rigida distinzione, codificata nelle Leggi di Norimberga del 1935, era il presupposto ideologico della lotta contro tutti «i portatori di sangue straniero», la cui proclamazione era il frutto velenoso della “razzizzazione” delle differenze, dei pregiudizi e dei comportamenti. La rigenerazione della «comunità di stirpe» doveva passare per una duplice purificazione, verso l’interno e l’esterno.

Alla definizione dei criteri e stereotipi razziali contribuirono non solo medici e biologi, ma anche giuristi, funzionari della pubblica amministrazione e della burocrazia ministeriale. Per quanto riguarda i Sinti e Rom, talune autorità periferiche ritenevano gli jenisches [15] (gli “zingari bianchi”, i girovaghi) più pericolosi degli zingari stessi, in quanto «spiccatamente asociali e inferiori dal punto di vista della biologia ereditaria».

Alla definizione dei criteri e stereotipi razziali contribuirono non solo medici e biologi, ma anche giuristi, funzionari della pubblica amministrazione e della burocrazia ministeriale. Per quanto riguarda i Sinti e Rom, talune autorità periferiche ritenevano gli jenisches [15] (gli “zingari bianchi”, i girovaghi) più pericolosi degli zingari stessi, in quanto «spiccatamente asociali e inferiori dal punto di vista della biologia ereditaria».

Spesso sono state le istanze inferiori e medie del partito nazista e dello Stato tedesco a prendere iniziative miranti ad accentuare persecuzioni e vessazioni ai danni dei “diversi”, innescando, in questo modo, una letale interazione con le direttive dei vertici del Terzo Reich. Nell’intento di proteggere il corpo della nazione tedesca dalla «nocività» degli zingari, si procedette dalla seconda metà degli anni Trenta alla «sterilizzazione coatta» di numerosi Sinti e Rom. Questa misura, definita da Lev Poliakov «genocidio mediante gli “ostacoli alla fecondità dei popoli”» [16], è stata portata avanti con pratiche mediche sommarie e atroci, prima negli ospedali, poi nei Lager.

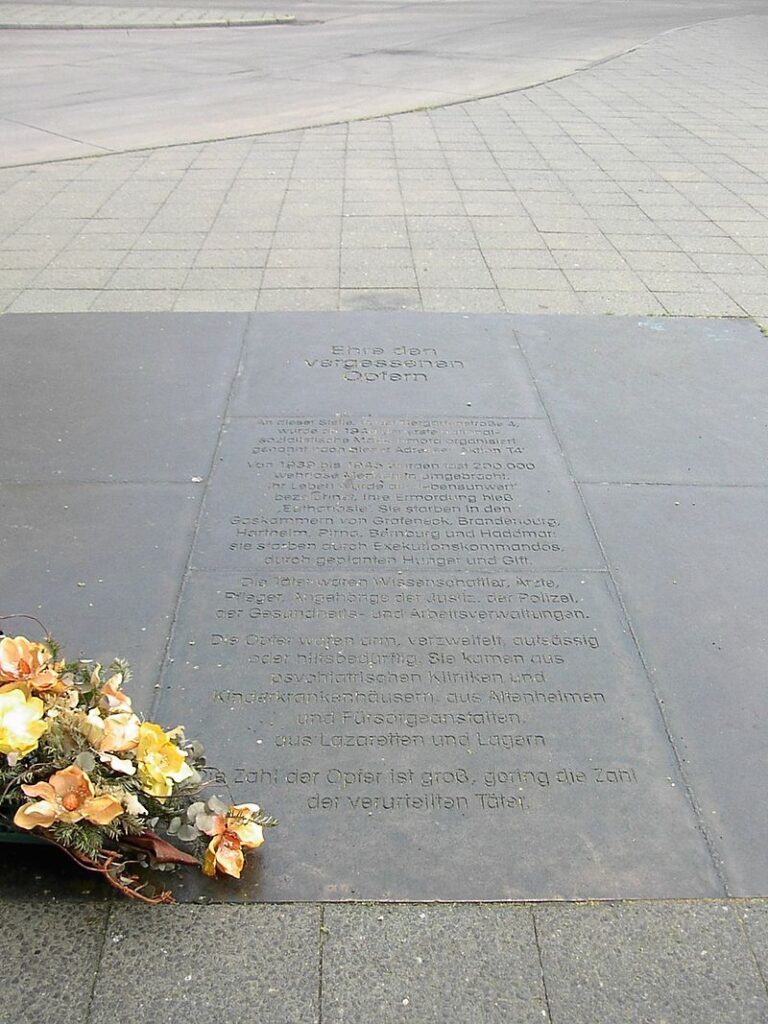

Se non si tiene conto delle pratiche “biopolitiche” messe in campo a tutela della «vita non degenerata», non si può comprendere a fondo la logica omicida dei campi nazisti, dove «l’arbitrio [divenne] legale e la legge arbitraria» [17]. L’eliminazione di massa dei “diversi”, a partire dall’«Operazione Eutanasia» – l’Aktion T4 contro i disabili –, era legittimata da un imperativo terapeutico, finalizzato al controllo assoluto sul futuro biologico della stirpe. Di fatto, si trattava di un assassinio premeditato su vasta scala, giustificato e mascherato con motivazioni pseudo-scientifiche. Non c’era posto – in alcun modo – per disabili, ebrei, sinti e rom nel Nuovo Ordine, assoluto e disumano, che la Germania nazista intendeva edificare nel Vecchio Continente con la collaborazione dei fascismi europei; un Nuovo Ordine, basato sull’ineguaglianza tra i popoli e gli uomini.

In questa prospettiva, centrale era la guerra a Est contro il «giudeo-bolscevismo», di capitale importanza era il Generalplan Ost, la cui attuazione prevedeva l’asservimento, la repressione e l’annientamento di intere popolazioni dell’Urss e dell’Europa orientale. Con l’aggressione all’Urss gli stessi carnefici stabilirono un nesso strettissimo tra la conquista dello «spazio vitale» e lo sterminio delle «razze inferiori»: primato imperiale, superiorità razziale e liquidazione dei «sotto-uomini» dovevano andare di pari passo. Perciò, con l’avvio dell’Operazione Barbarossa (22 giugno 1941) si accelerarono e radicalizzarono le dinamiche persecutorie e sterminatrici, dando luogo a un generale imbarbarimento del conflitto. A farne le spese maggiori furono le popolazioni sovietiche. Scattò allora la caccia agli ebrei, ai commissari politici bolscevichi, ma anche agli zingari dell’Europa orientale, trattati come spie e sistematicamente passati per le armi. Proprio durante i combattimenti a Est i Sinti e i Rom vennero classificati, per la prima volta, come nemici infidi da sopprimere fisicamente. Si intensificarono, pertanto, le fucilazioni indiscriminate per «sospetto spionaggio» a opera delle Einsatzgruppen SS, che si accanirono specialmente contro i gitani itineranti.

Gli zingari non furono solo braccati e giustiziati sommariamente. Vennero pure deportati e triturati, a decine di migliaia, nella rete concentrazionaria costruita dai nazisti, come in quella approntata dagli ustaša di Ante Pavelić, che contribuirono con zelo fanatico all’annichilimento dei «nemici politico-razziali» dell’Asse. A Jasenovac, «l’Auschwitz dei Balcani», i fascisti croati massacrarono più di 80.000 persone tra oppositori politici, serbi ortodossi, ebrei, sinti e rom, usando per lo più «mazze, martelli e coltelli», tagliando la gola e sfondando il cranio alle loro vittime [18].

Gli zingari non furono solo braccati e giustiziati sommariamente. Vennero pure deportati e triturati, a decine di migliaia, nella rete concentrazionaria costruita dai nazisti, come in quella approntata dagli ustaša di Ante Pavelić, che contribuirono con zelo fanatico all’annichilimento dei «nemici politico-razziali» dell’Asse. A Jasenovac, «l’Auschwitz dei Balcani», i fascisti croati massacrarono più di 80.000 persone tra oppositori politici, serbi ortodossi, ebrei, sinti e rom, usando per lo più «mazze, martelli e coltelli», tagliando la gola e sfondando il cranio alle loro vittime [18].

Anche il fascismo italiano si impegnò nella caccia agli zingari, come provano due circolari, l’una del settembre 1940 e l’altra dell’aprile 1941, in cui il capo della polizia, Arturo Bocchini, esortava i prefetti delle province del regno a procedere all’internamento di sinti e rom, provvedendo all’allestimento di appositi campi di concentramento [19].

Anche il fascismo italiano si impegnò nella caccia agli zingari, come provano due circolari, l’una del settembre 1940 e l’altra dell’aprile 1941, in cui il capo della polizia, Arturo Bocchini, esortava i prefetti delle province del regno a procedere all’internamento di sinti e rom, provvedendo all’allestimento di appositi campi di concentramento [19].

Nei lager, soprattutto nella principale «fabbrica di disumanizzazione e di morte», molti sinti e rom vennero impiegati come cavie, probabilmente perché erano considerati «ariani decaduti», e furono, così, sottoposti dai medici nazisti a raccapriccianti sevizie. Il dottor Josef Mengele (1911-1979) fece impiantare il suo laboratorio di anatomia patologica ad Auschwitz proprio accanto al settore zigano, effettuandovi crudeli esperimenti sul nanismo, sulla bicromia oculare e sulle malattie che si propagavano nel campo, in particolare il Noma, una sorta di tumore della pelle provocato dalla sottoalimentazione, diffuso specialmente tra i bambini zingari. Sebbene ricercato come criminale di guerra, «l’angelo della morte» riuscirà a fuggire in Sudamerica e a sottrarsi alla cattura per il resto della sua vita.

Nei lager, soprattutto nella principale «fabbrica di disumanizzazione e di morte», molti sinti e rom vennero impiegati come cavie, probabilmente perché erano considerati «ariani decaduti», e furono, così, sottoposti dai medici nazisti a raccapriccianti sevizie. Il dottor Josef Mengele (1911-1979) fece impiantare il suo laboratorio di anatomia patologica ad Auschwitz proprio accanto al settore zigano, effettuandovi crudeli esperimenti sul nanismo, sulla bicromia oculare e sulle malattie che si propagavano nel campo, in particolare il Noma, una sorta di tumore della pelle provocato dalla sottoalimentazione, diffuso specialmente tra i bambini zingari. Sebbene ricercato come criminale di guerra, «l’angelo della morte» riuscirà a fuggire in Sudamerica e a sottrarsi alla cattura per il resto della sua vita.

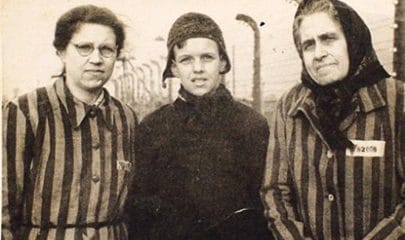

Ad Auschwitz vennero segregati circa 23.000 sinti e rom, il cui primo convoglio giunse nel lager il 26 febbraio 1943. Rasati a zero e marchiati, con un triangolo nero sulla divisa come «gli asociali», che poi diventerà marrone, non passarono – a differenza degli ebrei – per la selezione in entrata, non furono separati dalle loro famiglie, né obbligati al lavoro forzato, ma vennero lasciati morire per inedia, freddo, malattie e maltrattamenti. Come ha osservato in una rarissima testimonianza scritta, Otto Rosenberg – un sinto tedesco sopravvissuto al calvario delle vicissitudini nell’«universo concentrazionario» – anche gli zingari si ritrovarono a essere spogliati delle loro caratteristiche umane, a essere – per dirla con Jean Améry – «uomini disumanizzati».

Ad Auschwitz vennero segregati circa 23.000 sinti e rom, il cui primo convoglio giunse nel lager il 26 febbraio 1943. Rasati a zero e marchiati, con un triangolo nero sulla divisa come «gli asociali», che poi diventerà marrone, non passarono – a differenza degli ebrei – per la selezione in entrata, non furono separati dalle loro famiglie, né obbligati al lavoro forzato, ma vennero lasciati morire per inedia, freddo, malattie e maltrattamenti. Come ha osservato in una rarissima testimonianza scritta, Otto Rosenberg – un sinto tedesco sopravvissuto al calvario delle vicissitudini nell’«universo concentrazionario» – anche gli zingari si ritrovarono a essere spogliati delle loro caratteristiche umane, a essere – per dirla con Jean Améry – «uomini disumanizzati».

Eravamo diventati, come dire, insensibili. Nessun sentimento, niente. Se fosse venuto qualcuno e ci avesse messo tutti al muro non avremmo neanche avuto la forza di gridare: «aiuto!». Senza lacrime, senza paura, senza niente. […]. Talmente assurdo era quello che ci stava succedendo.In un lager la capacità di «sentire», di provare pietà per gli altri dopo un po’ si perde. Schiacciare gli altri, picchiare, rubare, sono queste le cose che contano, perché sono queste le cose che ti aiutano a sopravvivere. Alla fine, se ti fermi a guardare veramente questi uomini, così come ho fatto io, se li studi, se li osservi attentamente, ti accorgi che non sono più uomini, ma animali, animali con un’espressione sul volto che non significa più nulla. Di nessuno di loro puoi dire quello è cattivo o quello è buono. Ognuno è talmente sfinito, distrutto, da non esistere più come individuo, da non vedere e non sentire più nulla. […]. No, oramai non eravamo più esseri umani [20].

Eppure, il 16 maggio 1944, muniti di coltellini preparati di nascosto e di altre piccole armi, animati dalla forza della disperazione, quelli che erano rimasti tra gli zingari di Auschwitz, soprattutto le donne, seppero dar vita ad una rivolta “a mani nude”, che sventò il piano delle SS di svuotare per intero lo Zigeunerlager. Le SS porteranno a termine il loro compito qualche mese più tardi, nella notte tra il 2 e il 3 agosto 1944, quando scoccò l’ultima ora per gli occupanti del settore degli zingari. Nel gennaio 1945, alcuni giorni prima della liberazione del campo, solo quattro rom risposero all’appello. Era, questo, l’esito dell’applicazione dell’Auschwitz-Erlass del 16 dicembre 1942, con cui Himmler dispose che tutti gli zingari fossero spediti nel centro di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Soltanto nel 1994, a cinquant’anni di distanza dall’invio di tutti gli zigani di Auschwitz nelle camere a gas, si è tenuta la prima commemorazione delle vittime rom del nazismo; soltanto nel 2015 il Parlamento europeo ha votato una risoluzione per ricordare l’olocausto dei rom ogni 2 agosto. Le istituzioni, la società civile, la stessa storiografia hanno a lungo trascurato – e di fatto continuano a farlo – lo sterminio degli zingari ad opera del nazifascismo, le persecuzioni e le violenze patite dai sinti e rom, gli «ultimi degli ultimi», nei confronti dei quali persistono ancora pregiudizi e discriminazioni. Va, invece, ricostruita in tutti i suoi risvolti – e non è cosa da poco – quella pagina terribile della storia europea, ne va alimentata la memoria pubblica, tenendo presente quanto ha scritto alcuni anni fa il grande sociologo tedesco, Wolfgang Sofsky:

Soltanto nel 1994, a cinquant’anni di distanza dall’invio di tutti gli zigani di Auschwitz nelle camere a gas, si è tenuta la prima commemorazione delle vittime rom del nazismo; soltanto nel 2015 il Parlamento europeo ha votato una risoluzione per ricordare l’olocausto dei rom ogni 2 agosto. Le istituzioni, la società civile, la stessa storiografia hanno a lungo trascurato – e di fatto continuano a farlo – lo sterminio degli zingari ad opera del nazifascismo, le persecuzioni e le violenze patite dai sinti e rom, gli «ultimi degli ultimi», nei confronti dei quali persistono ancora pregiudizi e discriminazioni. Va, invece, ricostruita in tutti i suoi risvolti – e non è cosa da poco – quella pagina terribile della storia europea, ne va alimentata la memoria pubblica, tenendo presente quanto ha scritto alcuni anni fa il grande sociologo tedesco, Wolfgang Sofsky:

Ciò che […] non ha precedenti storici di alcun tipo è lo sterminio di Stato degli ebrei e degli zingari Sinti e Rom operato dai tedeschi su scala quasi industriale. L’eccezionalità non sta tanto nello sterminio come metodo, ma in un genocidio compiuto attraverso un’organizzazione amministrativa gestita dallo Stato, come se si trattasse di un servizio pubblico di disinfestazione. Con l’allestimento delle fabbriche dello sterminio destinate ad accogliere popolazioni intere, dai lattanti ai vecchi, deportate da migliaia di chilometri di distanza, per distruggerle senza lasciare tracce e per sfruttarle come «materia prima», si è messa in atto non solo una nuova pratica omicida, ma si è raggiunto il punto più alto nella storia delle realizzazioni negative del potere sociale e dell’organizzazione moderna [21].

Francesco Soverina, storico

[1] In romanès, lingua ufficiale della comunità zingara, vuol dire distruzione, divoramento.

[2] Il termine zingaro (o zigano) – dalla connotazione dispregiativa – che proviene dalla denominazione bizantina atziganoi, rinvia alla falsa origine egiziana dei vari gruppi del popolo rom. Questi, invece, erano originari dell’India nord-occidentale, da cui si diffusero tra il X e il XVI secolo in Europa e nell’Africa settentrionale, «conservando – come si legge nella voce del Dizionario on-line della Treccani – le tradizioni di vita nomade in carri e accampamenti, e di attività non fisse come il commercio di cavalli, la lavorazione e riparazione di oggetti di rame, la musica ambulante, la chiromanzia e l’accattonaggio».

[3] Z. Bauman, Modernità e Olocausto, il Mulino, Bologna 1992.

[4] Cfr. D. Kenrick, G. Puxon, Il destino degli zingari. La storia sconosciuta di una persecuzione dal Medioevo a Hitler, Rizzoli, Milano 1975; nonché si veda di M. Tomasone, Il Porajmos: l’olocausto dei Rom, in F. Soverina (a cura di), Olocausto/Olocausti. Lo sterminio e la memoria. Prefazione di L. Cortesi, Odradek, Roma 2003, in particolare pp. 93-97.

[5] Sono gli Stati federali tedeschi.

[6] A Guenter Lewy si deve un’opera (La persecuzione nazista degli zingari, Einaudi, Torino 2002), in cui si ricostruisce e si analizza il trattamento riservato dal nazismo alle decine di migliaia di sinti e di rom che, per quanto di cultura nomade, vivevano entro i confini del Terzo Reich.

[7] L’espressione «igiene razziale» è del medico tedesco Alfred Ploetz (1860-1940), che nel 1895 pubblicò un libro nel quale sosteneva la superiorità della razza germanica.

[8] Citazione tratta da G. Boursier, Lo sterminio degli zingari durante la seconda guerra mondiale, in «Studi storici», n. 2, aprile-giugno 1995, p. 365.

[9] Landrat sta per presidente distrettuale.

[10] Citato da G. Lewy, La persecuzione nazista degli zingari, cit., p. 74.

[11] L. Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, Torino 1977, p. 356.

[12] H. Friedlander, Le origini del genocidio nazista. Dall’eutanasia alla soluzione finale, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 359.

[13] Concezione del mondo, della vita.

[14] La comunità etnico-popolare, fondata su vincoli di sangue.

[15] Il popolo jenisch, denominato anche yenishe, rappresenta la terza maggiore popolazione nomade europea, dopo i rom e i sinti.

[16] L. Poliakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, cit., p. 367.

[17] R. Esposito, Bíos. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino 2004, p. 151.

[18] «Jasenovac era un inaudito campo di sterminio, non ne esisteva un altro simile nel mondo», ha detto Milo Despot – prigioniero in quel luogo infernale – in un’intervista di storia orale conservata al Museo del Memoriale dell’Olocausto degli Stati Uniti.

[19] Su ciò si rinvia a G. Boursier, L’internamento degli zingari in Italia, in C. Di Sante (a cura di), I campi di concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione (1940-1945), Franco Angeli, Milano 2001, pp. 162-176.

[20] O. Rosenberg, La lente focale. Gli zingari nell’Olocausto, a cura di Ulrich Enzensberger, Marsilio, Venezia 2000, pp. 80-81. Solo dopo oltre cinquant’anni Otto Rosenberg ha trovato la forza per raccontare la sua vita.

[21] W. Sofsky, L’ordine del terrore. Il campo di concentramento, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 18.

Pubblicato mercoledì 8 Febbraio 2023

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/finestre/il-porrajmos-la-shoah-del-popolo-rom-e-sinti/