È vero che, davanti all’orrore di Gaza che si rinnova e si amplifica quotidianamente verso l’annientamento di un popolo, della sua memoria, delle sue istituzioni, il mondo delle arti, delle scienze e della cultura interviene in modo frammentario?

Come mai davanti alla montagna di cadaveri che a Gaza sta sotterrando qualsiasi residuo di credibilità internazionale dell’Unione Europea e del nostro stesso Paese, ci si limita a qualche balbettio di circostanza senza mai assumere un provvedimento concreto?

Come mai, davanti al concreto rischio di un terzo conflitto mondiale, l’Unione Europea è in ginocchio verso occidente a baciare l’anello (o ben altro) di Trump, e s’alza minacciosa verso oriente perché, innamorata della sua stessa propaganda come Narciso davanti alla sua immagine riflessa nell’acqua (pro memoria: Narciso cadde in quell’acqua, e vi affogò), si arma e si riarma contro l’invasione dei cosacchi prossima ventura?

E come mai stenta a configurarsi e a organizzarsi un grande movimento di popolo in dichiarato contrasto verso questa deriva?

Gaza. Lavinia Marchetti, in un interessante scritto del 19 luglio, sottolinea che “è la cultura intera, che si è lavata le mani di fronte alla catastrofe. Dove sono i poeti, gli scrittori, gli artisti, i filosofi? Dove sono le loro parole che ardono, i manifesti, le veglie, le diserzioni dai festival, le lettere aperte, le interviste incendiarie? Non ci sono”.

A me pare un giudizio ingeneroso, ma c’è un fondo di verità. Intanto, non mi sembra che l’intero mondo della cultura e della scienza sia silente o distratto: le prese di posizione dei “grandi intellettuali” – filosofi, storici, artisti, scienziati – non mancano. Ma l’equivoco, antico e purtroppo persistente, sta nella identificazione della cultura con i suoi esponenti più noti, quelli che appaiono in televisione e che scrivono sui giornali, insomma che si presume facciano opinione. Oggi la cultura non si identifica totalmente con coloro che la producono (studiosi, ricercatori ecc.), ma comprende anche tutti coloro che la rielaborano e la trasmettono: gli “intellettuali-massa”, che in gran parte non sono niente affatto indifferenti al massacro di Gaza, e che anzi partecipano numerosi a tutte le iniziative per Gaza e sui palestinesi. Il problema è semmai un altro: che la loro (ma non soltanto la loro) mobilitazione è di natura sentimentale e morale, e fatica a tradursi in conseguenti assunzioni di responsabilità politica.

Peraltro neanche gli intellettuali come massa ripongono oggi grande fiducia nella concreta possibilità di cambiare lo stato di cose esistente; i più tenaci si rifugiano nel volontarismo. La ragione è evidente: non ci sono più gli antichi punti di riferimento né si intravede il seme dei nuovi nel tempo della dispersione, della atomizzazione e della solitudine sociale.

Le domande sono: come mai siamo arrivati a questo punto? Che fare?

Leggo in un romanzo di Saramago parole profetiche: “Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che vedono, ciechi che, pur vedendo, non vedono”. Già! Ma perché siamo diventati ciechi?

Credo che la ragione fondamentale sia la seguente: quanto meno per l’occidente, è finita l’epoca delle masse sulla scena della politica, un tempo che ha coinciso con l’intero 900, che, nello scontro fra reazione e rivoluzione, ha segnato – nel bene e nel male – la storia dell’umanità, che, nonostante la catastrofe di due guerre mondiali e l’abominio della Shoah, ha consentito l’avvio della decolonizzazione del mondo, la conquista di insuperati standard di diritti sociali e civili in Europa e l’organizzazione e lo sviluppo di una particolare forma di governo che abbiamo chiamato democrazia. Una democrazia che si fondava sul suffragio universale, conquistato dalle lotte novecentesche del movimento dei lavoratori, si innervava su un complesso reticolo di forme di partecipazione al potere politico, si alimentava attraverso il virtuoso stimolo del conflitto sociale, si incarnava nell’affermazione dello stato di diritto, in cui tutti, compresi governi e istituzioni, sono soggetti alla legge.

Credo che la ragione fondamentale sia la seguente: quanto meno per l’occidente, è finita l’epoca delle masse sulla scena della politica, un tempo che ha coinciso con l’intero 900, che, nello scontro fra reazione e rivoluzione, ha segnato – nel bene e nel male – la storia dell’umanità, che, nonostante la catastrofe di due guerre mondiali e l’abominio della Shoah, ha consentito l’avvio della decolonizzazione del mondo, la conquista di insuperati standard di diritti sociali e civili in Europa e l’organizzazione e lo sviluppo di una particolare forma di governo che abbiamo chiamato democrazia. Una democrazia che si fondava sul suffragio universale, conquistato dalle lotte novecentesche del movimento dei lavoratori, si innervava su un complesso reticolo di forme di partecipazione al potere politico, si alimentava attraverso il virtuoso stimolo del conflitto sociale, si incarnava nell’affermazione dello stato di diritto, in cui tutti, compresi governi e istituzioni, sono soggetti alla legge.

Si tratta di un periodo che si avvia con gli effetti della seconda rivoluzione industriale e con la nascita dei sindacati, delle leghe, delle società di mutuo soccorso, dei partiti di massa. Il nazifascismo nasce come reazione a questa invasione dei popoli nell’intoccabile campo del Potere e la sua sconfitta modella le società europee in modo nuovo; la cultura e l’arte della seconda metà del 900 sono figlie di quel tempo e diventano avamposti della pietas e del peso della responsabilità, la res pondus.

Pensiamo alle grandi campagne contro la proliferazione delle armi nucleari, alla colomba di Picasso nel 1949, all’appello del 1955 di Albert Einstein contro il riarmo atomico. La cultura, la scienza, l’arte, la stessa politica dicono: mai più! Mai più la shoah, mai più Hiroshima, mai più la guerra. Nella seconda metà del 900 la cultura, la scienza e l’arte, nelle forme più varie, impregnano e interpretano il principio della sovranità popolare che è alla base della democrazia, ne diventano legittime rappresentanti, ne promuovono costruzione di senso, orizzonte, visione.

Questo tempo è finito. Quella politica è finita. La società è stata tendenzialmente espulsa da una politica che è sempre più inquinata dai centri di potere finanziario. Le avvisaglie sono del 1987, quando Margaret Thatcher afferma che «non esiste la società. Esistono gli individui, uomini e donne, e le famiglie». Se non esiste la società, perché dovrebbe esistere il popolo? Ma sono solo segnali, messaggi in codice. La frana avviene due anni dopo, con la caduta del muro di Berlino. Giustamente Rosi Bindi qualche tempo fa ha affermato: “Quando è caduto il muro di Berlino pensavamo avesse vinto la democrazia, in realtà aveva vinto il capitalismo”.

Da allora in poi è stata una regressione continua.

Da allora in poi è stata una regressione continua.

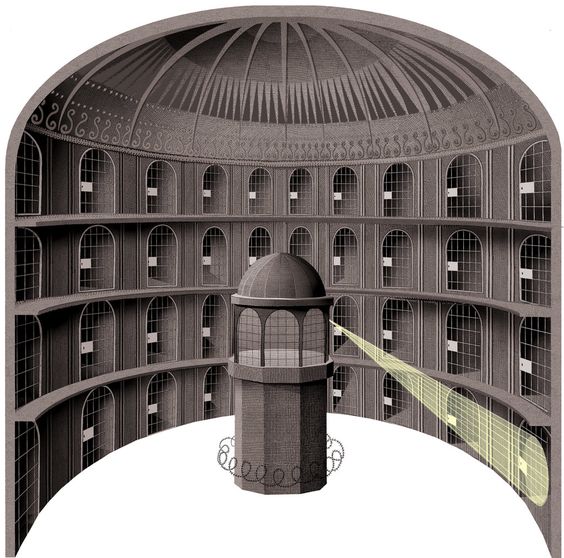

Cambiava la natura dei partiti, non più di massa, ma prevalenti comitati elettorali in cui il potere reale si concentrava nel gruppo parlamentare. Cambiava la natura delle istituzioni, perché i parlamenti venivano sempre più espropriati del loro ruolo rispetto all’esecutivo. Cambiavano le narrazioni politiche e istituzionali che riscrivevano la storia della Resistenza, del nazifascismo e persino della seconda guerra mondiale. Tramontava la partecipazione come forma democratica ineludibile. La rappresentanza diventava la cenerentola di un sistema istituzionale che sposava la sola governabilità. Si incrinava lo stato di diritto attraverso clamorose deroghe, da Guantanamo al rapimento illegale di Abu Omar dall’Italia all’Egitto nel 2003. I padroni della tecnologia – Apple, Google, Amazon – davano vita a imperi finanziari sovranazionali ademocratici e intoccabili. Il potere politico si mescolava al potere criminale: le infiltrazioni mafiose, la penosa grazia di Biden verso il figlio, il caso di scuola di Trump e la criminalità eletta a metodo di governo da parte di Netanyahu. Il panopticon, il modello di prigione ideale progettato da Jeremy Bentham nel XVIII secolo, caratterizzato da una struttura circolare dove tutto era visibile da una torre centrale di osservazione, tramontava, sostituito dal controllo sui social che ha reso trasparente il mondo.

E tutto ciò avveniva in un intreccio inestricabile. Era l’avvento della democrazia senza popolo, un ossimoro. Deperendo via via i riferimenti costitutivi della democrazia – i partiti, le istituzioni, lo stato di diritto, la partecipazione popolare -, cambiava progressivamente il quadro di riferimento necessario a un’arte, una scienza e una cultura organicamente collegati ai fondamenti e ai valori delle comunità nazionali del secondo dopoguerra.

D’altra parte, se la società non esiste ed esistono solo gli individui, appannandosi il valore della persona umana e della sua dignità, si spalancavano le porte alle Erinni di questo secolo: l’individualismo, la competizione, il nichilismo. E scomparivano progressivamente tutti i “mai più!” su cui si era retto l’equilibrio globale. Fino a oggi, quando, come scrive Lavinia Marchetti sempre a proposito di Gaza, “è questa la metafora della nostra Europa: un giardino curato che si stende accanto a un forno crematorio. Noi vediamo e sappiamo, ma è come se non vedessimo. E nonostante il sapere, scegliamo il rumore del frigorifero al suono delle bombe”.

Il compimento nazionale di questo composito processo è alle porte, e si chiama riforma del premierato.

Il tutto, sotto l’accorta regia di un sistema mediatico oramai diventato un’arma di distrazione di massa e di costruzione (e costrizione) del consenso attorno a un obsoleto ordine mondiale oramai incapace di nascondere i suoi orrori.

È il tempo che viviamo, il chiaroscuro fra il vecchio mondo che sta morendo e quello nuovo che tarda a comparire. E vennero i mostri: la guerra e il rischio di un nuovo fascismo.

Se è finito il tempo dell’irruzione dei popoli sulla scena della storia e perciò il tempo della buona politica, si possono quanto meno porre i presupposti per un cambiamento di fase?

Il campo dell’arte, della scienza e della cultura non è silente, come ho detto. Ma si tratta di scelte sradicate dal contesto storico-sociale che aveva caratterizzato il secolo scorso, e spesso ignorate, avversate, se non demonizzate, dal mainstream. Per di più gli intellettuali – nel senso più banale e ampio – hanno perso potere. Quanti sono coloro che sono in qualche modo condizionati da vincoli lavorativi e professionali con grandi imprese o con centri pubblici e privati – appunto – di potere reale? Per di più – diciamocelo – l’apoteosi dell’ignoranza celebrata dai populisti ha lasciato il segno.

Tutto ciò impone una straordinaria responsabilità, che è la ricostruzione delle condizioni basiche di un sistema democratico aggiornato al tempo in cui viviamo, a cominciare dalla rinascita di un tessuto partecipativo e dal progressivo svuotamento dell’immane serbatoio dell’astensionismo, che apre di per sé un delicato problema costituzionale: se la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, cosa avviene se la maggioranza del popolo rinuncia a tale esercizio perché sfiduciata del ruolo di rappresentanza delle istituzioni e tira a campare in condizioni di lavoro e di vita sempre peggiori, come sta concretamente avvenendo e come avverrà?

Ma non basta una straordinaria responsabilità. Occorre, assieme, l’avvio di un rapporto stabile e permanente del caleidoscopio dell’associazionismo, del volontariato e del movimento sindacale – e anche di ciò che di buono rimane nei partiti – con l’universo della cultura, dell’arte e della scienza. Con quale obiettivo? La composizione unitaria di forze sociali oggi separate e isolate, la costruzione di un nuovo blocco sociale che unisca il mondo del lavoro, della marginalità, dei moderni intellettuali.

Ma non basta una straordinaria responsabilità. Occorre, assieme, l’avvio di un rapporto stabile e permanente del caleidoscopio dell’associazionismo, del volontariato e del movimento sindacale – e anche di ciò che di buono rimane nei partiti – con l’universo della cultura, dell’arte e della scienza. Con quale obiettivo? La composizione unitaria di forze sociali oggi separate e isolate, la costruzione di un nuovo blocco sociale che unisca il mondo del lavoro, della marginalità, dei moderni intellettuali.

Se l’occidente è in piena decadenza e se vogliamo salvare la parte migliore della sua eredità e della sua storia – la democrazia – dobbiamo immaginare una sua nuova frontiera, fondata sulla verità, sulla compassione, sulla pace, sulla bellezza, cioè sulla vita. Immaginiamo un’altra Italia in un’altra Europa, dalla decadenza a un nuovo rinascimento. In concreto un grande progetto di futuro per il nostro Paese e per l’Unione Europea, un progetto il cui fondamento dev’essere il ripudio della guerra. Un progetto che non può che essere disegnato col contributo di tutte le parti sociali, a cominciare – appunto – dal mondo della cultura, dell’arte, della scienza. Non è una possibile via. È l’unica via possibile per la salvezza dell’occidente e – per inciso – per la piena denuncia e la rigorosa abrogazione del raccapricciante doppio standard attuale, cioè per tornare umani.

Intanto Gaza. Non stanchiamoci. Non smarriamoci nei silenzi omertosi o complici di tanti governi occidentali. Nonostante tutto, tante personalità e tante forze diverse denunciano l’orrore. Se i governi sono l’assenza, continuiamo a manifestare e a valorizzare la presenza. Apocalipse Now non è più un film. È Gaza. Il colonnello Kurtz è Netanyahu con i suoi complici. È il cuore di tenebra di un occidente che ha smarrito se stesso.

Se da qualche parte è rimasto qualcosa di sacro, lo troviamo sicuramente sotto le macerie di Gaza. Quelle macerie sono oggi il più grande monumento al valore della vita umana.

Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi

Pubblicato martedì 22 Luglio 2025

Stampato il 11/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/idee/editoriali/lorrore-di-gaza-gli-intellettuali-lurgenza-di-un-progetto-di-futuro/