Vi proponiamo “Pane”, un bellissimo racconto-testimonianza ritrovato negli archivi dell’Anpi nazionale grazie all’impegno un giovane che ha aderito al progetto del Servizio Civile Universale “Per attuare la Costituzione”. Matteo Ziccardi ha illustrato a Patria il contesto in cui nel dopoguerra nacque il lavoro letterario tornato alla luce e insieme il senso di un’esperienza formativa per le nuove generazioni nel segno della nostra Carta. Per chi volesse partecipare al progetto tutte le info sul sito dell’Anpi nazionale cliccando qui. Intanto, buona lettura.

Vi proponiamo “Pane”, un bellissimo racconto-testimonianza ritrovato negli archivi dell’Anpi nazionale grazie all’impegno un giovane che ha aderito al progetto del Servizio Civile Universale “Per attuare la Costituzione”. Matteo Ziccardi ha illustrato a Patria il contesto in cui nel dopoguerra nacque il lavoro letterario tornato alla luce e insieme il senso di un’esperienza formativa per le nuove generazioni nel segno della nostra Carta. Per chi volesse partecipare al progetto tutte le info sul sito dell’Anpi nazionale cliccando qui. Intanto, buona lettura.

Nel corso del mio periodo di Servizio Civile presso l’Anpi nazionale, occupandomi del riordino, della catalogazione e la digitalizzazione dei documenti in archivio, mi sono imbattuto in un fascicolo che raccoglie una serie di racconti del “Premio letterario Prato” del 1952. A una prima occhiata potrebbero sembrare semplicemente dei fogli dattiloscritti ingialliti dal tempo, ma prestando maggiore attenzione mi sono reso conto che avevo tra le mani una piccola miniera d’oro. Nella cartella, infatti, sono conservate testimonianze e testi narrativi, scritti da diversi autori, che rievocano vicende ed episodi direttamente o indirettamente connessi con la Resistenza e la lotta partigiana. Facendo qualche ricerca, ho poi scoperto che il “Premio Prato” è stata un’iniziativa culturale letteraria che si è svolta nell’omonima città dal 1948 al 1990, ha raggiunto un grande livello di notorietà all’inizio degli anni Sessanta, attribuendo addirittura alcuni riconoscimenti a scrittori allora emergenti come Beppe Fenoglio e Leonardo Sciascia. La manifestazione culturale assunse un peso rilevante soprattutto durante il primo decennio del secondo dopoguerra, quale mezzo fondamentale per la conservazione e la diffusione della Memoria.

Una visione lungimirante e urgente dunque, in piena Guerra fredda, per difendere l’esperienza fondativa della Repubblica in cui ricoprì un ruolo di primaria importanza la locale sezione Anpi, che ha sempre partecipato attivamente all’organizzazione del Premio, e talvolta anche fornito supporto materiale ad alcuni autori in difficoltà ad esempio con l’acquisto di macchine da scrivere e materiali vari per la dattilografia, dando a tutti la possibilità di partecipare e di poter raccontare le loro incredibili storie.

Capendo l’importanza di questi racconti, mi sono subito adoperato affinché questo piccolo, ma allo stesso tempo enorme patrimonio, non venisse cancellato dall’usura del tempo, digitalizzandone il contenuto. Il mio lavoro, prevede un’attenta analisi dei documenti, e questo inevitabilmente ha fatto sì che leggessi tutte queste incredibili testimonianze. In particolare mi sono imbattuto nelle parole di Dino Dardi, nel suo scritto intitolato “Pane”, terzo classificato nell’edizione del premio del ’52.

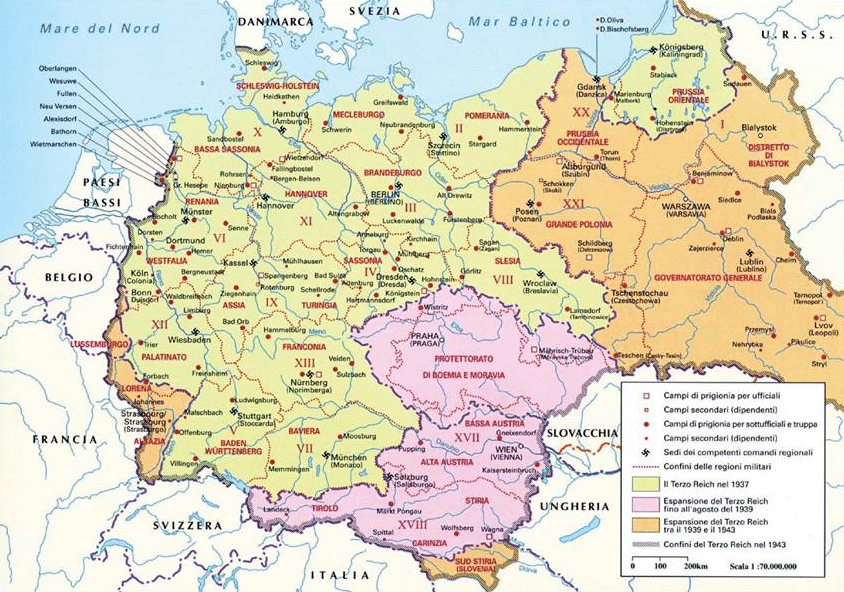

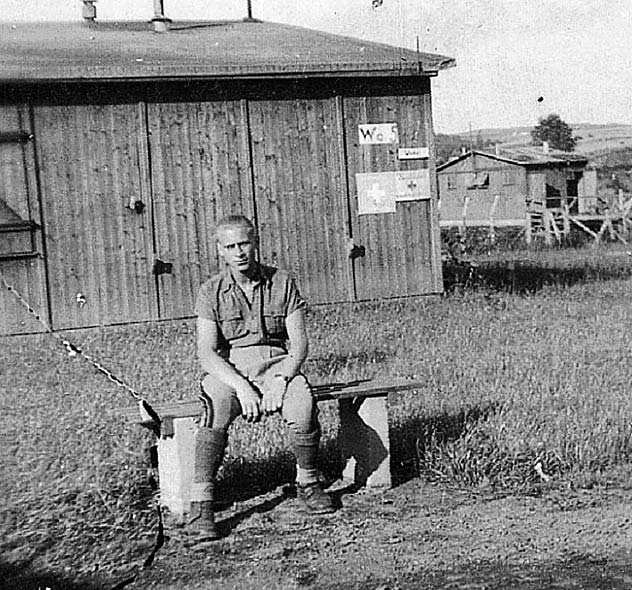

Il protagonista narra di essere stato internato in un campo di prigionia, in una località non meglio specificata della Germania meridionale, in un arco temporale che va dalle prime luci dell’alba alla notte del giorno di Natale, presumibilmente del 1943 o del 1944. I suoi compagni di cella sono di varia nazionalità ed estrazione sociale: Marc, italiano di origini comasche; Jacques, marinaio francese: il polacco Peter e Job, un cecoslovacco descritto subito per la corporatura esile e la bassa statura. Questi cinque uomini così diversi hanno però una cosa in comune, lottano contro il nazifascismo.

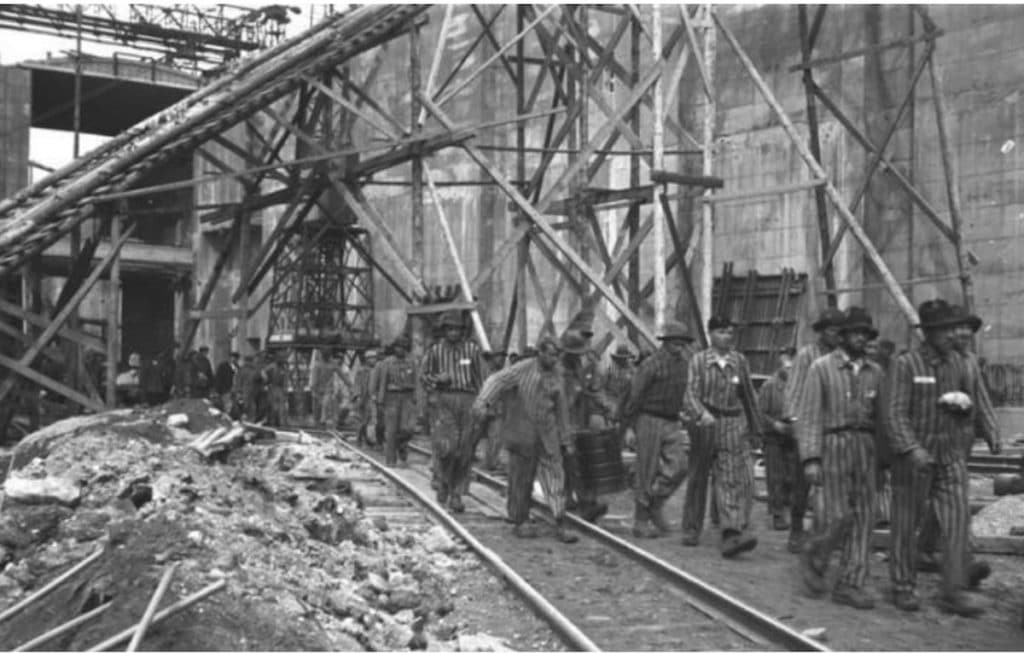

Il racconto è una cruda testimonianza delle difficili condizioni in cui versavano i prigionieri, alla mercé dei loro carcerieri, stipati in celle grandi poco più di tre metri per due, costretti tutto il giorno ai lavori forzati a temperature proibitive, vestiti solo di pochi stracci ma soprattutto costretti alla fame. Da qui il titolo del racconto. Pane, un alimento che oggi siamo tutti abituati ad avere sulle nostre tavole, ma che in quella circostanza, poteva significare la differenza tra la vita e la morte. Anche una singola pagnotta, proprio come quella che accompagna con trepidazione gli eventi del giorno di Natale per il protagonista e i suoi compagni di cella.

Una testimonianza che tutti noi dovremmo leggere, per capire l’orrore di una delle pagine più buie della storia dell’umanità, per far sì che tutto questo non si ripeta, per impedire che persone come loro non siano più costrette a vivere in condizioni disumane, spogliati di ogni dignità, la cui unica colpa era essere dei patrioti. Ed è proprio questo il senso del mio lavoro qui, nel mio piccolo, far sì che la Memoria non muoia mai.

Matteo Ziccardi

**********

PANE

PANE

Quando la guardia grido l’“alt!”, udii la voce di Marco dietro a me:

– Senti, ci ho pensato tutto ieri. Mi devi promettere che quando saremo in Italia, verrai a casa mia a mangiare gli gnocchi.

Notai che quella mattina la voce di Marco era più strascicata e più tumida del solito, ma, benché in quel momento lo potessi fare senza farmi scorgere dalla guardia, non mi volsi. Anche girare il capo era una fatica, ogni movimento, anche lieve, uno spreco superfluo di energie.

– Sì, dissi, verrò.

– Ma devi promettermelo, disse ancora Marco gravemente.

– Te lo prometto.

Marco tacque e tutti tacevano. Cominciava ad albeggiare, ma la luna era ancora alta nel cielo e una pallida nebbia stava sospesa nell’aria come una ragnatela. Le sagome degli abeti più vicini si stagliavano sul lividore della neve, ma, poco più in là, il bosco era nero come la pece e a dieci passi non si poteva scorgere uomo. Freddo intenso: il giorno prima il termometro aveva segnato ventisei gradi sotto zero. Gli uomini, forse una trentina, stavano schierati per due di fronte sullo spiazzo, davanti al bunker. Il rettangolo formava una massa cupa e immobile: nessuno parlava. Di tratto in tratto qualche ramo d’abete cadeva al peso soverchio della neve producendo uno scricchiolio. Si attendeva un autotreno di munizioni che dovevano scaricare; ultimato il lavoro saremmo rientrati in baracca, poiché era Natale e per quel giorno non saremmo più usciti a lavorare.

– Vuoi pane? – mi sussurrò d’un tratto Peter, il polacco che stava alla mia destra.

Girai lo sguardo su di lui. Mi guardava con gli occhi socchiusi come per un’eccessiva pesantezza delle palpebre e sorrideva di un sorriso che pareva cucito a forza sotto i baffi spioventi. Non mi curai di rispondere: quella domanda non poteva essere che una stupida beffa ed io non avevo voglia di parlare. Peter accennò col capo al mio compagno di sinistra, il piccolo ceco Job, anche lui mio compagno di cella come Marco e Peter.

– Egli ha pane – disse – una pagnotta intera. Farà un buon Natale. Il tedesco di Peter era un pessimo tedesco, ma riusciva a farsi intendere anche in argomenti difficili.

In quel momento Marco mi tirò in gomito:

– Cosa dice? Cosa dice?

La sua voce questa volta aveva un tono più vivace. Marco non capiva né il tedesco, né il francese, ma sapeva che la parola “Brot” vuol dire pane.

– Dice – tradussi – che Job ha del pane.

Il polacco che aveva ascoltate le mie parole con grande attenzione, annuì col capo come se avesse capito ciò che avevo detto.

– Pane, pane… ja! – pronunciò in italiano.

Marco tacque un istante, poi disse cupamente:

– Lo so. – E subito, come a scacciare un recondito pensiero, con altro tono aggiunse: – Allora verrai a mangiare gli gnocchi?

– Sì.

In quel momento, Jacques, il francese, anche lui compagno di cella, disse ad alta voce:

– Porco!

Jacques stava dietro a me, di fianco a Marco, dovetti perciò voltarmi a prendere ancora una volta le difese del piccolo Marco:

– Porco, chi? – chiesi.

– Lui… il ceco!

– Ah!

– Ja, porco – ripeté il polacco con gravità.

– È andato a posta a Monaco ieri a farsi levare un dente per rubare la pagnotta sull’autocarro dei viveri – continuò Jacques con tono sprezzante. Il polacco assentì.

– Ja! – disse allungando l’indice verso il piccolo ceco – Tu ieri Monaco e dente via!… Poi rubato pane su auto, tu!

Il piccolo Job lo guardò un istante con un occhio solo di sotto ai suoi riccioli biondi, poi mormorò con voce che un poco tremava:

– Non è vero. Che vi importa?

– E ieri – riprese Jacques – non ha mangiato neppure le bucce di patate e l’altro ieri neanche, così oggi fa festa. Pane e bucce di patate in abbondanza. Ma tu puoi crepare se aspetti che te ne regali una!

Jacques aveva parlato in francese, nessuno tranne me poteva averlo compreso. Gli dissi:

– Infine, Job per questo pezzo di pane si è fatto togliere un dente; tu avresti potuto fare altrettanto. E in quanto alle bucce di patate sono sue ed è padrone di mangiarle quando vuole. Non occorre dargli del porco per questo.

Jacques alzò le spalle.

– Ceco – sputò – Merde!

– Ja, merde! – ripeté Peter con aria assente e, come colto da un improvviso rilassamento, lanciò cadere le braccia lungo i fianchi e fissò lo sguardo nel vuoto.

Tacquero, e benché il freddo fosse assai intenso, nessuno gestiva o picchiava gli zoccoli per terra. Rimanevano immobili, come se in quegli uomini ogni energia si fosse assopita. Del resto le nostre giubbe non avevano saccocce, né eravamo provvisti di cappotto, né di guanti, né di maglie: un paio di pantaloni di tela, un camiciotto di sargia, una giubba di panno frusto e un paio di zoccoli era tutto quanto costituiva il nostro abbigliamento invernale.

Rimanevamo immobili come gli abeti che ci circondavano e come quelli ci saremmo ricoperti di neve, se neve avesse incominciato a cadere. Noi, gli alberi, la neve, eravamo tutti una stessa cosa gelida e morta: di vivo lì non c’era che la guardia – un prussiano – che, ben ricoperto di panni, ogni tanto agitava il fucile e scuoteva la neve dagli stivali.

D’un tratto udii Marco battere i denti. Marco era piccolo e gracile e già due volte l’avevo visto sputare saliva sanguigna. “È una venetta – diceva – che m’è scoppiata in gola per il freddo”.

Una volta, di mia iniziativa, avevo affrontato il maresciallo comandante e lo avevo pregato di togliere Marco dalla squadra del trasporto per destinarlo a un lavoro meno gravoso. L’accoglienza era stata inaspettatamente gentile: il maresciallo mi aveva detto che se ne sarebbe interessato, ma poi non se n’era fatto nulla, né io avevo osato affrontarlo una seconda volta. Dissi:

Una volta, di mia iniziativa, avevo affrontato il maresciallo comandante e lo avevo pregato di togliere Marco dalla squadra del trasporto per destinarlo a un lavoro meno gravoso. L’accoglienza era stata inaspettatamente gentile: il maresciallo mi aveva detto che se ne sarebbe interessato, ma poi non se n’era fatto nulla, né io avevo osato affrontarlo una seconda volta. Dissi:

– Adesso arriva il camion e ci scaldiamo, Marco. Un’ora di lavoro e poi si va in baracca.

Stavo per aggiungere: “Oggi è Natale”, ma non dissi nulla. Fu invece Marco a dirlo:

– Sì, oggi è Natale.

– Già – dissi io.

– E credi – continuò dopo una pausa – che ci daranno oggi doppia razione di zuppa?

– Non lo so.

– Ma forse sì. Che dici?

– Non lo so. Può darsi. Io non mi faccio illusioni.

– Se ci dessero doppia razione – proseguì Marco con voce già lontana – la metà la serbo per questa sera.

– Fai bene, Marco.

Pausa. Poi Marco disse con la stessa voce, ma sempre più lontana:

– Nel soffritto ci mette anche la cipolla, mia mamma, quando fa gli gnocchi. È vero che verrai?

– Ma certo che verrò.

– Subito, devi venire, subito, appena siamo fuori di qui… Devi proprio andare a casa, prima?

– Ho moglie e bambini, mio caro Marco!

Pensò un istante, poi disse:

– Allora subito dopo.

– Ecco – risposi – subito dopo.

In quel momento la guardia gettò un grido e contemporaneamente il sentiero si illuminò di uno scialbo chiarore giallognolo. L’autocarro sopraggiungeva scivolando silenzioso sulla neve e la sua mole oscura comparve d’un tratto nel mezzo della piccola spianata. La fila umana ondeggiò e ripiegò in due squadre verso il bunker. Alla luce dei fari, scorsi il volto scarno di Marco in cui brillavano due pupille immobili.

In quel momento la guardia gettò un grido e contemporaneamente il sentiero si illuminò di uno scialbo chiarore giallognolo. L’autocarro sopraggiungeva scivolando silenzioso sulla neve e la sua mole oscura comparve d’un tratto nel mezzo della piccola spianata. La fila umana ondeggiò e ripiegò in due squadre verso il bunker. Alla luce dei fari, scorsi il volto scarno di Marco in cui brillavano due pupille immobili.

– Muoviti – gli sussurrai rapidamente – sali con gli uomini sull’auto.

In quel momento la guardia gridò:

– Quattro uomini a bordo!

Marco si lanciò con disperazione, ma già il francese lo teneva per un braccio:

– Merde! Tocca a me stamattina!

– Lascialo montare, Jacques – intervenni – sta male. Non vedi che faccia ha? Il francese non allentò la stretta.

– E perché? Credi che non preferisca anch’io scendere le casse dal camion piuttosto che caricarmele sulle spalle? – esclamò –. Il piccino si è fatta ieri tutta la giornata a bordo!

– Lascialo, Jacques – insistetti – non può portare di spalle quest’oggi. Lascialo!

In quella mano larga e robusta, Marco tremava come un coniglio e il suo sguardo spaurito passava da me a Jacques in una muta, disperante preghiera. Il francese allentò le dita:

– Vai! – disse altezzoso.

Un attimo dopo il corpicino di Marco si distendeva in sforzi disperati per issarsi a bordo dell’autocarro e ben presto lo vidi scomparire fra le casse di munizioni.

– Grazie, Jacques – dissi.

Mi guardò un istante con gli occhi socchiusi e strinse i pugni:

– Creperemo tutti! – ringhiò a denti stretti.

– Sì – dissi.

Perché anch’io sapevo che nessuno di noi avrebbe potuto resistere tanto a lungo da poter un giorno uscire di là.

L’altra squadra era già al lavoro. Allineati in fila indiana, ciascuno per turno, si poneva di spalle contro il bordo dell’autocarro. Di sopra, due uomini calavano la cassa: l’uomo piegava un poco il peso, alzava le braccia e tenendo la cassa in equilibrio per gli spigoli anteriori, si avviava al bunker, dove altri due uomini si toglievano la cassa per collocarla su apposite impalcature.

L’altra squadra era già al lavoro. Allineati in fila indiana, ciascuno per turno, si poneva di spalle contro il bordo dell’autocarro. Di sopra, due uomini calavano la cassa: l’uomo piegava un poco il peso, alzava le braccia e tenendo la cassa in equilibrio per gli spigoli anteriori, si avviava al bunker, dove altri due uomini si toglievano la cassa per collocarla su apposite impalcature.

Ogni cassa pesava centoquindici chili. Il primo giorno si crede di morire. “Ecco – si pensa – ora scivolo, mi spacco il cranio e così è finita”. Invece si scivola, si riceve, a seconda dei casi, un calcio negli stinchi o la mano pietosa di un compagno, non ci si spacca il cranio e non è finita. La notte successiva non si può dormire per le sofferenze diffuse in tutto il corpo e il mattino seguente la schiena è una piaga. I dolori sono tremendi già quando s’infila la camicia il cui grezzo tessuto aderisce alle carni vive; diventano insopportabili in marcia verso il lavoro per lo sfregamento prodotto dal movimento del corpo. Si pensa: “Meglio così, oggi morrò ed è finita”. Poi, quando si è sotto il bordo del camion e si attende che la prima cassa cali sulle spalle, si chiudono gli occhi e si serrano le labbra fra i denti. Ho visto uomini assai robusti impallidire e chiudere gli occhi a quella prima cassa del secondo giorno.

Ma non si muore e non è finita: solamente il dolore è tale che non si può localizzarlo: dalla punta dei piedi al cervello tutto è un ardere come essere avvolti in una fiamma. Qualcuno dice: “Dopodomani starai meglio”. E, infatti, dopodomani si sta meglio e, in capo a tre o quattro giorni, capita persino di portare per un novizio un paio di casse in più. Solo per i più deboli, come per Marco ad esempio, quel pericolo che nella sua fase acuta dura solo tre o quattro giorni, si ripete ad ogni cassa e si centuplica quando la neve gela. Essi possono sperare soltanto di rompersi una gamba in luogo di fracassarsi il cranio, e non tutti sono fortunati.

Ma non si muore e non è finita: solamente il dolore è tale che non si può localizzarlo: dalla punta dei piedi al cervello tutto è un ardere come essere avvolti in una fiamma. Qualcuno dice: “Dopodomani starai meglio”. E, infatti, dopodomani si sta meglio e, in capo a tre o quattro giorni, capita persino di portare per un novizio un paio di casse in più. Solo per i più deboli, come per Marco ad esempio, quel pericolo che nella sua fase acuta dura solo tre o quattro giorni, si ripete ad ogni cassa e si centuplica quando la neve gela. Essi possono sperare soltanto di rompersi una gamba in luogo di fracassarsi il cranio, e non tutti sono fortunati.

Stavo scaricando nel bunker la mia quinta o sesta cassa, quando mi si parò dinanzi Job, il piccolo ceco.

– Che ti ha detto prima il francese? – domandò.

Teneva gli occhi a terra e sorrideva. Sapevo ora che poteva sorridere così perché avrebbe mangiato pane e bucce di patate in abbondanza.

– Che tu non regaleresti a nessuno una buccia di patata – risposi.

Ebbe un piccolo riso soffocato e scappò via, ma fatti alcuni passi si volse ammiccando:

– Se mi aiuterai ad arrostirle, stasera te ne darò qualcuna – gridò e sparì di corsa.

“Dalle piuttosto a Marco!”, avrei voluto gridargli, ma non dissi nulla. La visione di un mucchietto di bucce di patate calde e croccanti mi paralizzava. “Alfine – pensai – potrò io stesso darne qualcuna a Marco”, ma in realtà mi sorpresi a studiare come avrei potuto mangiarle senza farmi scorgere da nessuno, da Marco e da Jacques soprattutto. Avevo del resto già constatato da tempo e senza amarezza, che la differenza tra me e gli altri non era che una finzione formale.

Ecco: gli altri mangiavano senza punto curarsi dei compagni; io, invece, quando avevo qualche cosa, ne regalavo una parte solo se non trovavo il mezzo di poterla ingoiare di nascosto; naturalmente per questo fatto mi sentivo autorizzato ad assumere atteggiamenti di superiorità e parlavo spesso di dignità e cameratismo. Invece, solo pochi giorni prima, mi era riuscito di conservare un pezzetto di pane dalla sera al mattino successivo per poterlo mangiare alla latrina: ma lo sforzo mi era costato una notte pressoché insonne e avevo deciso di rinunciare per il futuro a simili assurdi propositi.

Ecco: gli altri mangiavano senza punto curarsi dei compagni; io, invece, quando avevo qualche cosa, ne regalavo una parte solo se non trovavo il mezzo di poterla ingoiare di nascosto; naturalmente per questo fatto mi sentivo autorizzato ad assumere atteggiamenti di superiorità e parlavo spesso di dignità e cameratismo. Invece, solo pochi giorni prima, mi era riuscito di conservare un pezzetto di pane dalla sera al mattino successivo per poterlo mangiare alla latrina: ma lo sforzo mi era costato una notte pressoché insonne e avevo deciso di rinunciare per il futuro a simili assurdi propositi.

“Dignità! Dignità!”, quante volte avevo pronunciata questa parola considerando con mal celato disprezzo i miei compagni! Quante volte mi ero chiesto come uomini, che pure appartenevano numerosi a un rango sociale superiore, potevano abbassarsi a compiere atti banali e miserevoli, come litigare aspramente per un pezzo di spago, pulire una fogna per un mozzicone, finire alle mani per una buccia di patata!

In realtà, comprendevo sempre più chiaramente che tutta la mia educazione, la mia intelligenza non servivano ad altro che a permettermi di resistere più a lungo, come un uomo fisicamente più robusto, dura più a lungo a sopportare uno sforzo, ma, permanendo la condizione che lo impone, deve anche lui, alla fine, adattarsi a soccombere. E sebbene non fossi giunto a certe bassezze, ero incline a scendere a continui compromessi con me stesso senza più tentare inutili giustificazioni e certamente la fame mi avrebbe ben presto eguagliato, seppure già non lo aveva fatto, ai fantasmi impersonali che popolavano quel cimitero di vivi.

In realtà, comprendevo sempre più chiaramente che tutta la mia educazione, la mia intelligenza non servivano ad altro che a permettermi di resistere più a lungo, come un uomo fisicamente più robusto, dura più a lungo a sopportare uno sforzo, ma, permanendo la condizione che lo impone, deve anche lui, alla fine, adattarsi a soccombere. E sebbene non fossi giunto a certe bassezze, ero incline a scendere a continui compromessi con me stesso senza più tentare inutili giustificazioni e certamente la fame mi avrebbe ben presto eguagliato, seppure già non lo aveva fatto, ai fantasmi impersonali che popolavano quel cimitero di vivi.

Poiché l’esperienza mi aveva insegnato che si resiste al dolore morale, alla tortura fisica, alla solitudine, all’insulto, alla miseria, alla morte, ma alla fame no. Alla fame non resiste nessuno. La sua opera è lenta, quasi insensibile: corrode dall’interno come la termite il legno, giorno per giorno, ora per ora, continua, implacabile; poi, d’un tratto, il cervello è annientato: essa ha ucciso la volontà.

Sull’autotreno si allineavano ancora una ventina di casse. Gli uomini avevano lavorato di lena. Più d’uno faceva il percorso – una ventina di metri in tutto – di passo buono, persino rapido: erano i nuovi giunti da qualche campo più fortunato, uomini atletici cui rimaneva ancora un residuo di energie e coloro che, a forza di denunciare i propri compagni, si erano ingraziati il comandante e da questo ricevevano pane o patate supplementari. La guardia era di buon umore: si fregava di tanto in tanto le mani e saltellava per riscaldarsi. Quando un uomo, rifacendo il percorso a vuoto, scivolò cadendo lungo disteso, vi fu quasi un momento d’ilarità.

Sull’autotreno si allineavano ancora una ventina di casse. Gli uomini avevano lavorato di lena. Più d’uno faceva il percorso – una ventina di metri in tutto – di passo buono, persino rapido: erano i nuovi giunti da qualche campo più fortunato, uomini atletici cui rimaneva ancora un residuo di energie e coloro che, a forza di denunciare i propri compagni, si erano ingraziati il comandante e da questo ricevevano pane o patate supplementari. La guardia era di buon umore: si fregava di tanto in tanto le mani e saltellava per riscaldarsi. Quando un uomo, rifacendo il percorso a vuoto, scivolò cadendo lungo disteso, vi fu quasi un momento d’ilarità.

Di solito simili incidenti non venivano neppure notati: nessuno dimostrava il minimo interessamento se qualche disgraziato cadeva sotto una cassa o se una granata, precipitando da tre o quattro metri d’altezza, riduceva in poltiglia un piede umano.

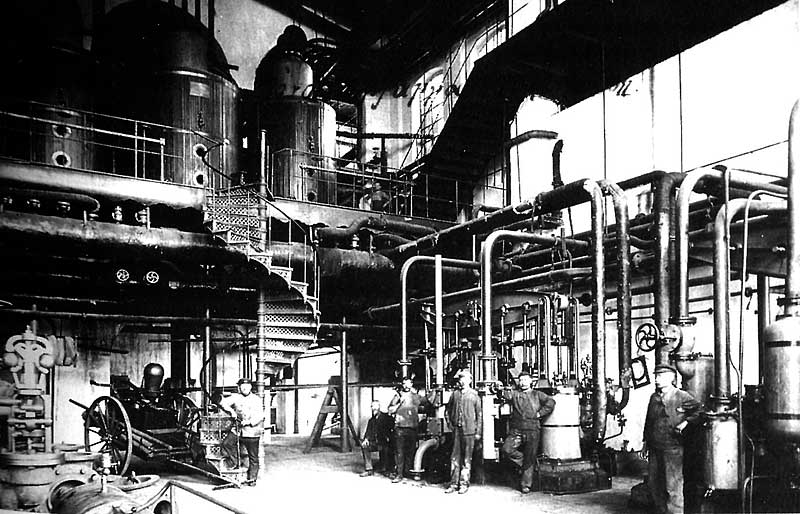

Alcuni giorni prima, nell’edificio della fabbrica principale, erano scoppiate alcune granate; sette uomini erano rimasti uccisi, molti altri feriti.  L’enorme salone aveva assunto l’aspetto di una macelleria. Il sangue si raccoglieva in pozze dei cavi del pavimento, dal soffitto pendevano ciuffi di capelli insanguinati e, fra gli elementi dei caloriferi, friggevano intestini e cervella umane. Pure, nessun volto si era fatto più pallido, nessun’ombra di spavento negli sguardi, nessuna mano levata in gesto di orrore o paura: addossati alle pareti, come cenci dimenticati, eravamo rimasti a guardare in silenzio e, non appena la guardia aveva gettato un grido, sempre in silenzio, avevamo ripreso il nostro lavoro.

L’enorme salone aveva assunto l’aspetto di una macelleria. Il sangue si raccoglieva in pozze dei cavi del pavimento, dal soffitto pendevano ciuffi di capelli insanguinati e, fra gli elementi dei caloriferi, friggevano intestini e cervella umane. Pure, nessun volto si era fatto più pallido, nessun’ombra di spavento negli sguardi, nessuna mano levata in gesto di orrore o paura: addossati alle pareti, come cenci dimenticati, eravamo rimasti a guardare in silenzio e, non appena la guardia aveva gettato un grido, sempre in silenzio, avevamo ripreso il nostro lavoro.

Soltanto allorché, sdraiato su un furgoncino, ci passò accanto il corpo di un sorvegliante col ventre squarciato, qualche pupilla si accese di un fosco brillore e il francese disse: “Ça va!”. Questo fu tutto. Ma oggi eravamo di Natale e per quel giorno non avremmo dovuto lavorare più: l’inconsueto buon umore della guardia si era propagato agli uomini e questo spiegava ogni cosa. Persino Marco, dall’alto dell’autotreno, mi sorrise.

– Coraggio, Marco – gli dissi – scendi ancora questa cassa!

– Coraggio, Marco – gli dissi – scendi ancora questa cassa!

– Doppia razione di zuppa quest’oggi! – mi sussurrò calandomi la cassa sulle spalle.

– Chi l’ha detto?

– Tutti lo dicono.

– Bene. Peter, il polacco, seguiva il mio turno.

– Taliano bono… taliano bono… – mormorò forzando un sorriso. Ma pareva che anche il parlare gli costasse una fatica enorme e che ogni parola fosse la sua ultima parola.

Nel bunker, Jacques scaricava la sua ultima cassa. Avrei voluto chiedergli se era vero che ci attendeva una doppia razione di zuppa, ma uno stupido orgoglio non mi permise di rivolgergli questa innocente domanda. Dissi invece al piccolo ceco, quando mi ripassò accanto:

– Coraggio, Job, doppia razione quest’oggi!

Speravo così, per via indiretta, di ottenere conferma della buona notizia. Ma Job si fermò di colpo quasi spaventato:

– Dici davvero?

Job agitò le braccia.

– Helà! – gridò.

E scappò di corsa. Un istante dopo lo udii gridare fuori.

– Doppia zuppa quest’oggi! Evviva il Natale!

Ma ormai, senza un’apparente ragione, l’allegria e l’entusiasmo erano sfumati e il riso del piccolo ceco suonava già strano in quell’atmosfera di gelo. Attraverso gli alti abeti filtravano iridescenti i raggi del sole e il bosco era una marea di chiazze luminose. Tre o quattro uomini arrivavano con le ultime casse, nel mentre gli altri si raccoglievano lentamente in riga. Il motore rombò e il grosso autocarro si mosse senza rumore.

Ma ormai, senza un’apparente ragione, l’allegria e l’entusiasmo erano sfumati e il riso del piccolo ceco suonava già strano in quell’atmosfera di gelo. Attraverso gli alti abeti filtravano iridescenti i raggi del sole e il bosco era una marea di chiazze luminose. Tre o quattro uomini arrivavano con le ultime casse, nel mentre gli altri si raccoglievano lentamente in riga. Il motore rombò e il grosso autocarro si mosse senza rumore.

Marco e i suoi compagni erano già scesi a terra. La guardia entrò nel bunker, ispezionò il lavoro eseguito, poi rinchiuse la porta di ferro. Ora i trenta uomini, disposti per due di fronte, segnavano una riga bruna sul vitreo luccicore della neve. La guardia li numerò rapidamente, poi gridò un ordine e, senza che quelle trenta paia di zoccoli producessero il minimo rumore, il corteo riprese, attraverso il sentiero del bosco, il cammino verso le baracche.

– E adesso – grugnì Jacques – cinghia sino a mezzogiorno! Almeno ci si potesse coricare o rimanere sdraiati, ma per quella sporca brodaglia bisognerà fare la pulizia delle latrine, spaccare legna, vuotare fognature…

– Meglio che portare casse da un quintale – lo interruppi.

Mi era faticoso parlare, ma anche la fatica di ascoltare mi pesava in quel momento.

– Che c’è? Che c’è? – interloquì Marco con voce spiritata. Egli camminava dietro a me.

– Nulla, Marco.

– Parlavate della zuppa?

– No.

– Tutti dicono che avremo doppia razione oggi – concluse con voce fioca.

– Vedremo.

Davanti a me camminava Job, il ceco. Osservavo i lunghi riccioli biondi che scappavano di sotto al berretto, le spalle proporzionate, le gambe agili. Camminava – pareva – più spedito e dal suo portamento traspariva un’inconsueta vigoria. “Come se avesse già mangiato il pane!”, pensai e subito nacque in me un sentimento di avversione. In quel momento avrei senza dubbio preferito veder ingoiare quel pane ai cani piuttosto che a lui. Non ricordo se allora sentissi tutta la bassezza di quel mio sentimento, ma so che l’idea che nella nostra cella ci fosse un pane intero, mi era intollerabile. Inutilmente mi forzavo di pensare che avrei ricevuto le bucce di patate.

Il pane è pane. Il pane è morbido, si addenta, lo si appallottola in bocca, dilata l’esofago e se ne sente il peso nello stomaco. Le bucce di patate sono un’altra cosa: sono buone, sono squisite, ma ecco, oggi darei le mie bucce di patate di tutta la settimana per una pagnotta. Che dico? Per mezza pagnotta, per un pezzo di pane, anzi, che mi riempisse proprio tutta la bocca. E se chiedessi a Job anche un pezzetto di pane?

In quel momento Marco mi chiese con voce esitante:

– Credi che Job abbia deciso di mangiare tutta la pagnotta quest’oggi?

Un’ira terribile m’invase:

– Finiscila, Marco!

Marco tacque. Mi spiacque subito avergli risposto così. Aggiunsi:

– Che vuoi che ne sappia? Non pensi che a mangiare tu. Alla malora!

Marco non rispose per un tratto di strada, poi disse con voce impercettibile:

– Ho sempre fame.

Quando il bosco cominciò a diradare, scorgemmo di là della staccionata che circondava il campo, le vette delle Alpi. Lo spettacolo mi era usuale seppure le montagne si scorgessero di rado, solo nelle giornate assai limpide. Il mio pensiero era sempre lo stesso: “Oltre quelle montagne c’è casa mia”.

E subito dovevo immaginare mia moglie e i miei bambini seduti attorno al tavolo in cucina, con la tovaglia candida, il piatto di zuppa fumante e, qua e là sul desco, quelle pagnotte di pane bianco che solo per così poco tempo avevo conosciute. Nessuna forza umana poteva liberarmi da quella visione e poiché possedevo già una lunga esperienza a questo proposito, mi lasciavo la sadica gioia a immaginarle nei più ridicoli particolari. Le immaginavo dapprima intere, poi spezzate in due, poi ridotte in poltiglia come una specie di torta. E con tutta la serietà mi chiedevo che bisogno mai ci fosse dello zucchero per confezionare una torta di pane, quando poteva bastare benissimo solo il pane.

– Marco – dissi improvvisamente – di là si va a casa.

– Marco – dissi improvvisamente – di là si va a casa.

– Torneremo a casa?

– Certo che ritorneremo.

Lo udii respirare con ritmo affrettato.

– Forse io non tornerò mai più a casa…

– Tornerai. Tutti ritorneremo.

Tacque un istante, poi disse con voce lenta:

– Sai, anche prima sul camion ho sputato sangue. Credi proprio che si tratti di una venetta scoppiata per il gelo?

– Di sicuro, che vuoi che sia?

– Vedi – continuò con voce appena più animata – io sono sicuro che mi basterebbe mezza pagnotta al giorno per stare meglio.

– Già. – E ripetei in tono vago: – Ma tanto presto saremo liberi!

Le previsioni di Jacques non erano sbagliate. Non appena in baracca fummo destinati, a gruppi di due o di tre, a vari servizi. Marco, Job e Peter assieme ad alcuni altri, alla pulizia del corridoio che divideva la nostra baracca in due serie di celle; io e Jacques a quella del lavatoio. Il lavoro era facile e non faticoso, un lavoro “premio” come si diceva fra noi, riservato in giornate normali agli ammalati o alle spie, ma dovevamo sempre tenere le mani nell’acqua gelata e bruciavano come immerse nell’olio bollente.

Accanto a me Jacques bestemmiava da buon marinaio. Era infatti sottufficiale della Marina da guerra e si era poi aggregato ai ribelli. Mi raccontò che qualche giorno prima, destinato al lavoro in cantiere, si era impossessato di un pezzo di latta trovato per terra e per questo fatto era stato punito a portare a braccia, e per tre ore consecutive, una enorme pietra da un punto all’altro del cortile, oltre, s’intende, la consueta dose di pugni e calciate di fucile. Il gelo e la pietra avevano ridotte le sue mani in uno stato miserando; i miei tagli non erano che semplici graffi di fronte alle sue escoriazioni e ai suoi ingrossamenti azzurrognoli e tumefatti.

– Lascia stare, Jacques – gli dissi – pulirò io i lavandini; togli le mani dall’acqua e pensa a scopare.

– Lascia stare, Jacques – gli dissi – pulirò io i lavandini; togli le mani dall’acqua e pensa a scopare.

– Il mio lavoro lo faccio da me – mi rispose brusco – E queste mani sono ancora buone per ammazzare un tedesco!

Non parlai più e continuammo a lavorare in silenzio.

Il fischio che annunciava la zuppa ci sorprese prima che il nostro lavoro fosse ultimato. Ma non per questo ci affrettammo a vuotare le secchie, accumulare gli stracci e risciacquare scope e spazzole. Sapevamo benissimo che arrivare ultimi al rancio significava dover attendere mezz’ora al gelo e bere la zuppa fredda, ma era necessario che tutto sopraggiungesse col peso di una fatalità. Il fare presto, la fretta nel fare qualsiasi cosa rappresentava già un alcunché di pericoloso e di inconsueto. Occorreva un calcio di fucile nella schiena per fare in fretta qualche cosa e allora anche quella era una fatalità come il gelo, la fame, la morte.

Jacques mi precedette in cella per prendere le nostre scodelle. Nel cortile, ai cui lati sorgevano le nostre baracche, la cucina e la baracca delle guardie, la gente era già al completo.

Duecento e più uomini di dieci o dodici razze diverse, eguagliati da duecento casacche sdrucite, simili a un esercito di talpe, formavano un quadrato nel mezzo. In coda trovammo il polacco, arrivato allora anche lui: i baffi rossi sembravano appiccicati su una maschera di cartapesta e le sue braccia pendevano inerti come rami recisi aderenti al tronco per un lembo di corteccia. Non si volse, né parve accorgersi del nostro arrivo. La gente rimaneva silenziosa, solo di tanto in tanto qualche testa si girava o gettava un’occhiata furtiva verso la porta della cucina. Tuttavia, per certi segni impercettibili, da quel silenzio e da quell’immobilità emanava alcunché di insoluto.

Nell’istante in cui il battente della porta della cucina si aprì, dilagò su quella turba cenciosa una specie di fremito e duecento uomini assunsero un solo volto impersonale in cui si apriva un’unica bocca. Ma non appena su quella soglia comparve il consueto calderone portato a braccia da due compagni, ogni traccia di vitalità scomparve di colpo. Teste, braccia e gambe tornarono inerti come svuotate da ogni materia viva e gli sguardi caddero al suolo. No, neppure oggi avremmo avuto doppia razione di zuppa. Si udì qualche bestemmia. Poi Jacques disse:

– Merde!

Il mio pensiero corse a Marco e provai per lui un sincero dolore. La distribuzione del rancio incominciò subito. Ogni fila di cinque uomini eseguiva un fianco sinistro e allineata in fila indiana, passava accanto al panchetto su cui era stato collocato il calderone. Un compagno distribuiva la zuppa. Io e Jacques eravamo nell’ultima fila e sapevamo che avremmo dovuto attendere ancora un quarto d’ora. Il freddo non era più così intenso come al mattino. Un pallido sole brillava nel cielo e a grandi altezze volteggiavano i falchi in cerca di preda. Dalla baracca delle guardie provenivano odori d’arrosto e di verdura cotta.

Il mio pensiero corse a Marco e provai per lui un sincero dolore. La distribuzione del rancio incominciò subito. Ogni fila di cinque uomini eseguiva un fianco sinistro e allineata in fila indiana, passava accanto al panchetto su cui era stato collocato il calderone. Un compagno distribuiva la zuppa. Io e Jacques eravamo nell’ultima fila e sapevamo che avremmo dovuto attendere ancora un quarto d’ora. Il freddo non era più così intenso come al mattino. Un pallido sole brillava nel cielo e a grandi altezze volteggiavano i falchi in cerca di preda. Dalla baracca delle guardie provenivano odori d’arrosto e di verdura cotta.

Il maresciallo, comandante del campo, insaccato nella sua pelliccia, appoggiato allo stipite della porta della nostra baracca, sorvegliava la distribuzione del rancio, fumando una sigaretta. Il volto abbronzato, gli occhi neri e vivaci sotto le sopracciglia bianche, quell’uomo sui cinquant’anni, in fondo non cattivo, indisponeva soprattutto per un senso di sufficienza e di benessere che sprigionava da ogni poro della sua pelle.

Fu proprio nel momento in cui allungavo la scodella per ricevere la mia parte di zuppa, che il polacco stramazzò al suolo. Nessuno si mosse, né io allungai una mano per sostenerlo. Il maresciallo, senza muoversi, aspirò il fumo della sua sigaretta, poi dette un ordine:

– Zwei Mann!

Solo allora deposi sul panchetto la mia scodella e, assieme a Jacques, sollevai da terra il nostro povero compagno. Lo trascinammo in cella e l’adagiammo sulla sua branda. Marco e Job stavano già mangiando e nessuno dei due disse una parola quando ci videro entrare. Solo Marco mi guardò con espressione inebetita come a chiedere cosa fosse accaduto. Scossi il capo a tranquillizzarlo. Steso sulla branda Peter sembrava essersi rimpicciolito in modo ridicolo. Solo i lunghi baffi spioventi parevano enormi e il loro colore rossiccio spiccava stranamente sul pallore mortale del volto. Respirava piano e leggero come un bambino. Io e Jacques uscimmo a prendere la nostra zuppa e Jacques si fece dare la razione di Peter. Rientrammo quindi in cella giusto a tempo per la chiusura.

Solo allora deposi sul panchetto la mia scodella e, assieme a Jacques, sollevai da terra il nostro povero compagno. Lo trascinammo in cella e l’adagiammo sulla sua branda. Marco e Job stavano già mangiando e nessuno dei due disse una parola quando ci videro entrare. Solo Marco mi guardò con espressione inebetita come a chiedere cosa fosse accaduto. Scossi il capo a tranquillizzarlo. Steso sulla branda Peter sembrava essersi rimpicciolito in modo ridicolo. Solo i lunghi baffi spioventi parevano enormi e il loro colore rossiccio spiccava stranamente sul pallore mortale del volto. Respirava piano e leggero come un bambino. Io e Jacques uscimmo a prendere la nostra zuppa e Jacques si fece dare la razione di Peter. Rientrammo quindi in cella giusto a tempo per la chiusura.

La nostra cella misurava una lunghezza approssimativa di tre metri ed era larga due. Conteneva sei brande accoppiate col sistema di bordo, un tavolo, una tufa, sei panchetti e il vaso comune per le lordure. Io occupavo la branda di sinistra in alto, Jacques quella sotto a me; Marco dormiva nella branda di destra in alto e sotto lui dormiva Job. Peter occupava la branda dell’angolo a destra, vicino ala porta; quella sopra a lui era vuota: vi aveva dormito un italiano che era stato trasferito a Dachau. La cella era piccola e scomoda, ma la pulizia era decente, benché fossimo tutti pieni di pidocchi e di certi strani insetti, simili a piccole blatte rossastre. La finestruola a barre, dava sul bosco e, davanti, passeggiava notte e giorno una sentinella.

La stufa era già accesa e diffondeva un piacevole calore. Jacques pose la scodella di Peter sulla stufa perché non raffreddasse ed entrambi sedemmo a tavola. Marco aveva già ultimato la sua zuppa ed anche le patate: serbava però le bucce raccolte in un angolo della tavola ed ora accompagnava con lo sguardo il mio cucchiaio dalla scodella alla bocca. Job pelava con cura una patata: aveva un’aria assente e quasi gioiosa. Si vedeva che avrebbe chiacchierato volentieri e forse anche riso, ma non osava. Io e Jacques, del resto, cercavamo in tutti i modi di evitare i suoi sguardi: egli aveva un pane e ciò bastava per renderlo estraneo: credo che entrambi provassimo per lui la stessa avversione ed anche qualche sentimento più basso.

La stufa era già accesa e diffondeva un piacevole calore. Jacques pose la scodella di Peter sulla stufa perché non raffreddasse ed entrambi sedemmo a tavola. Marco aveva già ultimato la sua zuppa ed anche le patate: serbava però le bucce raccolte in un angolo della tavola ed ora accompagnava con lo sguardo il mio cucchiaio dalla scodella alla bocca. Job pelava con cura una patata: aveva un’aria assente e quasi gioiosa. Si vedeva che avrebbe chiacchierato volentieri e forse anche riso, ma non osava. Io e Jacques, del resto, cercavamo in tutti i modi di evitare i suoi sguardi: egli aveva un pane e ciò bastava per renderlo estraneo: credo che entrambi provassimo per lui la stessa avversione ed anche qualche sentimento più basso.

Mangiammo lentamente in silenzio, poi, d’un tratto, Jacques sollevò il capo e piantò gli occhi in faccia a Job. Il ceco arrossì e tentò di sorridere, ma poi subito chinò lo sguardo. Pensavo che se io avessi avuto del pane, oggi Natale, ne avrei fatto parte con i miei compagni, ma forse ciò non era che un mezzo per giustificare i sentimenti che provavo in quel momento. Nessuno parlava e passò certo molto tempo prima che Jacques si alzasse in piedi.

– Bisogna far ingoiare a Peter qualchecosa – disse. E di nuovo piantò gli occhi in faccia a Job come se la cosa lo riguardasse esclusivamente.

– Fagli ingoiare una cucchiaiata di zuppa – risposi e anch’io guardai il ceco.

Jacques tolse dalla stufa le scodelle, si accostò alla branda di Peter e gli versò in bocca un cucchiaio di zuppa. Il polacco socchiuse gli occhi e si lasciò sfuggire un debole gemito. Marco appallottolò le sue bucce e se le ficcò in bocca: masticava adagio ed anche questo fatto insignificante, non so perché, mi irritava.

– Si può sapere – gli chiesi – perché mi guardi sempre con quegli occhi spaventati?

Ebbe un piccolo sorriso e volse lo sguardo altrove. Job si era alzato e guardava fuori dalla finestra. Aveva le gote accese e le guance scarne, ma gli occhi celesti e i riccioli biondi conferivano al suo volto qualchecosa di mistico, di trascendentale. Più volte mi ero chiesto come mai quello studente di medicina, dall’apparenza così delicata e gentile, poteva essere stato un agitatore. Ora però questi problemi non mi occupavano affatto. Dissi forte a Jacques:

– Con quella brodaglia non lo rimetterai in piedi. Pande ci vorrebbe! Peter si lasciò sfuggire un altro gemito. Jacques depose di nuovo la scodella sulla stufa e venne a sedere. Vi fu un silenzio abbastanza lungo, poi Marco chiese con voce debole:

– L’ha mangiata tutta la zuppa, Peter?

In quell’istante, senza volgersi, Job disse:

In quell’istante, senza volgersi, Job disse:

– Se Peter ha bisogno di un pezzo di pane, glielo do io.

Queste parole caddero nel silenzio e rimasero sospese nell’aria. Solo Marco, che non poteva aver capito, mosse le labbra quasi a dire qualche cosa. Come se Job non avesse parlato, Jacques si volse a me e disse:

– Bisognerebbe inzuppare uno straccio e fregargli le tempie, se no crepa.

Mi alzai senza rispondere e di sotto al mio matericcio tolsi una specie di asciugamano che per misteriose circostanze ero riuscito a conservare fin dal tempo in cui ero in carcere. In quel momento voltavo le spalle agli altri, quindi non potevo vedere quanto avveniva nella cella, malgrado ciò però intesi che qualche cosa di grave doveva essere accaduto. Infatti, quando mi volsi, scorsi Job appoggiato alla sua branda con un’espressione stravolta: era livido in volto e girava intorno sguardi da allucinato. Né Jacques, né Marco comunque parevano occuparsi di lui.

– Che c’è, Job? – chiesi con calma.

Sollevò su di me uno sguardo febbrile e prima che un qualunque suono uscisse dalle sue labbra, tutta la sua faccia si contrasse e si stese in uno spasimo:

– Chi – balbettò – chi mi ha rubato… il pane?

– Come? – gridai trasalendo di gioia – Come?

E subito annuncia ad alta voce in francese:

– Gli hanno rubato il pane!

Jacques abbassò lo sguardo sul ceco con gelida indifferenza.

– Gli sta bene – commentò. E si alzò per accostarsi alla branda di Peter. In quell’istante Job lasciò cadere a terra la coperta che teneva in mano e, con scatto fulmineo, si avventò su Marco afferrandolo per le spalle:

– Ladro! – gridò in tedesco – Tu ladro! Rendimi il mio pane!

– Che c’è? Perché? – sussultò Marco tentando inutilmente di svincolarsi dalla stretta.

Afferrai Job per un braccio.

– Lascialo! – dissi.

andare Marco e, afferrato alla branda, la faccia stravolta, ci guardava ansimando:

– Ladri… Vigliacchi! – balbettò con voce rotta da un pianto incipiente. Ora Jacques gli era appresso e lo dominava con l’alta statura. Teneva le labbra serrate e i pugni chiusi:

– Ladri, chi? – chiese con calma.

– Voglio il mio pane! – urlò ancora Job in un nuovo impeto di rabbia.

– Le voilà!

Quando la pesante mano di Jacques si abbassò, scorsi sul volto di Job una chiazza sanguigna. Il giovane vacillò un istante sotto la violenza della percossa, poi cadde a sedere sulla branda. N quell’istante provai per lui un acuto sentimento di pietà.

– L’avevo già picchiato io – disse – poteva bastare.

– Così imparare a offendere – replicò sprezzante il francese.

Seguì un silenzio. Provavo un acuto rimorso per aver battuto Job, ma più ancora per non aver impedito che Jacques lo picchiasse. Ma perché tutto questo? Il piccolo Job non si era sempre dimostrato gentile con noi tutti? Non m’aveva un giorno prestato i suoi zoccoli? Non aveva egli una volta pulito il vaso delle lordure per me, solo perché gli avevo detto che mi faceva male il capo? Perché dunque questa avversione, questa brutalità perché aveva un pane?

Seguì un silenzio. Provavo un acuto rimorso per aver battuto Job, ma più ancora per non aver impedito che Jacques lo picchiasse. Ma perché tutto questo? Il piccolo Job non si era sempre dimostrato gentile con noi tutti? Non m’aveva un giorno prestato i suoi zoccoli? Non aveva egli una volta pulito il vaso delle lordure per me, solo perché gli avevo detto che mi faceva male il capo? Perché dunque questa avversione, questa brutalità perché aveva un pane?

Ma quel pane non l’aveva tolto ai suoi compagni, né era frutto di delazioni ai superiori; sapevamo tutti che lo aveva tolto dai viveri destinati ai tedeschi e che per poter procurarselo aveva dovuto farsi estirpare un dente sano da un volgare infermiere, in piedi, come un cavallo! Non so se allora feci questi pensieri, ma certo provavo un acuto rimorso.

– Almeno – gli dissi – hai cercato bene questo pane?

Ma Job non rispondeva più. Si era gettato sulla branda e, affogato il capo fra le braccia, piangeva. Marco l’osservò a lungo in silenzio, poi, di un tratto, principiò a piangere anche lui.

– È Natale oggi – gemette – È Natale.

Quel pianto mi lasciò indifferente.

Chi aveva rubato il pane? Mi venne in mente che il polacco era rimasto ultimo nella cella la mattina e mi pareva anche di ricordare un certo strano accento, una certa strana inflessione nella voce quando il mattino mi aveva detto: “Vuoi pane?”. Dissi a Jacques accennando col capo in direzione di Peter:

– È stato lui… forse.

– Lo so – rispose con indifferenza – È per questo che quel maledetto ceco non doveva dare dei ladri a noi.

– Ma allora – dissi – Peter avrà nascosto il pane sotto il materasso. Si può vedere.

Jacques ebbe un sorriso di compatimento.

– Lo credi uno stupido? Il pane l’ha mangiato stamane alla latrina. – E, dopo una pausa, aggiunse cupamente: – Gli ho odorato il fiato senza che si accorgesse.

– Bisogna dirlo a Job – conclusi dopo un istante di riflessione – Ha diritto di saperlo.

Provavo sempre un vago sentimento di pietà per quel ragazzo e avrei voluto fare qualchecosa per lui, ma non dissi nulla. In quel momento dalla baracca del corpo di guardia udimmo provenire il suono di una radio, cui subito si unì un meraviglioso concerto di voci umane. Riconobbi subito in quel canto le note solenni del “Kyrie eleison” di Bruckner. Per alcuni minuti ascoltammo tutti in silenzio. Mi parve che Job piangesse più forte.

“Kyrie eleison! Kyrie eleison!”.

Il crepuscolo scendeva rapido e le prime ombre si annidavano negli angoli più lontani.

“Kyrie eleison! Kyrie eleison!”

– Kyrie eleison! Kyrie eleison! – gridai anch’io d’un tratto senza rendermi conto di quanto facevo. Poi tacqui subito.

– Metti legna nella stufa! – dissi a Marco bruscamente.

Ma Marco, seduto all’altro angolo del tavolo, sembrava assorto nei suoi pensieri e non si mosse. Solo dopo una lunga pausa mormorò:

– C’è fuoco. Si va a letto presto.

La voce era inquieta e senza inflessione. Io tacqui: che m’importava del fuoco? Jacques venne a sedere e rimanemmo tutti e quattro silenziosi.

“Kyrie eleison! Kyrie eleison!”

– Merde! – commentò Jacques.

Seguì un altro lungo silenzio. Il canto pareva ora vagare sul vento e sperdersi in lontananze remote. Job non si era mosso e forse dormiva. Di Peter, nella penombra incupita, non si intravvedeva che un volto di cera. Passò forse un minuto, forse un’ora. Poi Jacques si alzò, prese dalla stufa la scodella di Peter e principiò a mangiare la zuppa. Al momento non detti alcuna importanza alla cosa o forse la trovai naturale, ma d’un tratto fu come se un aspide mi avesse morso alla nuca.

Seguì un altro lungo silenzio. Il canto pareva ora vagare sul vento e sperdersi in lontananze remote. Job non si era mosso e forse dormiva. Di Peter, nella penombra incupita, non si intravvedeva che un volto di cera. Passò forse un minuto, forse un’ora. Poi Jacques si alzò, prese dalla stufa la scodella di Peter e principiò a mangiare la zuppa. Al momento non detti alcuna importanza alla cosa o forse la trovai naturale, ma d’un tratto fu come se un aspide mi avesse morso alla nuca.

– Che fai Jacques? – gridai con voce rauca.

Depose il cucchiaio nella scodella e mi guardò tranquillo. Poi riprese a mangiare:

– La zuppa l’ho presa io – disse – quindi è mia.

– Che c’entra? – interruppi precipitosamente – Se Peter avesse fame? Se si svegliasse più tardi?

– Stai tranquillo – rispose – se non gli faranno iniezioni di tuorlo d’uovo, dormirà piuttosto a lungo.

Non m’era sfuggito il tono ironico e sicuro di Jacques. Sì, egli poteva parlare così solo perché era il più forte. Né Marco, né Job avrebbero osato fare altrettanto. Mi sentivo bruciare da un’ira sorda e certo, se lo avessi potuto, in quel momento, lo avrei ammazzato. Con enorme sforzo mi dominai.

– Almeno – dissi – lasciacene un poco per domattina.

Non rispose e continuò a mangiare. Poi, quand’ebbe finito, posò sul tavolo la scodella.

– Voilà! – esclamò.

Marco sbirciò furtivamente dentro la tazza ed io tacqui.

“Kyrie eleison! Kyrie eleison!”

Al canto ora, radi e solenni, si univano i rintocchi delle campane del villaggio. La neve cominciava a cadere fitta e di là dei vetri appannati, formava una mobile cortina tessuta con bianchi cristalli. Abbuiava e un silenzio di morte fasciava il campo. Nel vano della finestra, simile a un’apparizione, apparve il volto della sentinella. Picchiò con la mano guantata:

– Non si va a letto qui dentro?

La voce giunse spenta nella cella. Nessuno si mosse.

– Halò! – gridò ancora l’uomo.

Attese un attimo, poi passo via.

“Kyrie eleison! Kyrie eleison!”

Ora, nella penombra cupa e in quel silenzio che, di minuto in minuto, dilagava come una marea, il canto acquistava sonorità prodigiose. Il volto di Marco era soffuso come di un pallore cadaverico. Jacques sedeva immobile, solo di tratto in tratto allungava lo sguardo su Job che non dava segno di vita.

“Kyrie eleison! Kyrie eleison!”

D’un tratto scorsi le mani di Marco aggrapparsi al tavolo e le sue pupille scintillare nel buio. Si tirò d’improvviso in piedi. Le sue labbra tremavano e pareva reggersi a fatica.

– È Natale oggi – articolò – È Natale…

Girava su di noi uno sguardo lento, da allucinato.

– È Natale… – ripeté.

– Va bene, lo sappiamo: è Natale – dissi con voce calma.

Ma Marco non parve udirmi.

– Perché dobbiamo stare qui? – continuò – Perché stiamo qui? Oggi è Natale…

– Siediti, Marco, stai calmo – gli dissi.

Egli mi guardò come si guarda un pazzo. Le sue labbra avevano ripreso a tremare e si aggrappava al tavolo come se temesse improvvisamente di precipitare nel vuoto.

– Non voglio stare più qui! – gridò d’un tratto con voce acuta.

– Tais toi! Merde! – ruggì Jacques.

Ma Marco pareva uscito di sé.

– Non voglio! Non voglio! – gridò ancora – Io non ho fatto nulla!

Poi, di colpo, cadde a sedere e cominciò a piangere. Nessuno parlò. Solo dopo una lunga pausa io dissi:

– Finiscila, Marco, sei scemo.

Di nuovo silenzio. Job si era addormentato in posizione bizzarra: teneva stretta von una mano la punta di un piede e con l’altra si premeva la bocca per non gridare. Peter giaceva immobile nella stessa posizione e, a tratti, si udiva il lieve soffio del suo respiro. Jacques si alzò, si accostò alla branda di Peter e lo scrutò in volto; poi tornò a sedere senza parola.

Il canto era cessato e fuori ormai faceva notte. Dallo sportello della stufa filtrava un rigo di luce che disegnava sul pavimento confusi arabeschi rossastri. Rumori quasi impercettibili, forse provenienti da lontananze enormi, venivano a morire sulla fascia di neve che da ogni lato ci circondava. Passò un’ora, forse due. Poi Jacques si alzò e disse:

Il canto era cessato e fuori ormai faceva notte. Dallo sportello della stufa filtrava un rigo di luce che disegnava sul pavimento confusi arabeschi rossastri. Rumori quasi impercettibili, forse provenienti da lontananze enormi, venivano a morire sulla fascia di neve che da ogni lato ci circondava. Passò un’ora, forse due. Poi Jacques si alzò e disse:

– Vado a dormire.

Io pure mi alzai e posi una mano sulla spalla di Marco.

– Su – gli dissi – alzati e vai a dormire.

Docilmente Marco si alzò: non piangeva più e aveva riacquistata quella espressione strana e impersonale che gli era usuale.

– Sì – mormorò.

Tutti e tre principiammo a spogliarci in silenzio. Jacques fu il primo a tirarsi la coperta sul capo. La sentinella affacciò ancora il volto alla finestra e scrutò nell’interno. Poi tirò via. Io e Marco ci arrampicammo sui nostri lettucci e ci aggiustammo la coperta.

– Buonanotte – dissi.

Marco fu il solo a rispondere:

– Buonanotte.

Poi nessuno si mosse più.

Ecco: finalmente ora, su quel mio lettuccio, mi era dato sentirmi solo. Sapevo che il sonno avrebbe tardato a venire, ma assaporava con voluttà la mia solitudine; nel contempo avevo la sensazione vaga di vegliare un cadavere. Peter moriva? Era già morto?

Il mattino sarebbe entrato nella cella il maresciallo e avrebbe gettato un’occhiata indifferente su quell’avanzo umano; poi sarebbe uscito e avrebbe dato un ordine: “Zwei Mann!”. E due uomini sarebbero venuti e l’avrebbero portato via come un baule. Noi saremmo andati al lavoro e al ritorno non l’avremmo trovato più. Qualcuno avrebbe chiesto: “Dov’è andato baffi rossi?”, Jacques avrebbe risposto: “Kaputt!”. E questa sarebbe stata la sua orazione funebre. Nessuno avrebbe parlato più di Peter, nessuno avrebbe mai più saputo nulla di lui. Chi era Peter? Donde era venuto? Perché era lì? Nessuno lo sapeva. Ma ricordavo che un giorno mi aveva detto nel suo cattivo tedesco: “Piccola mia bambina… ballare bene!”. Chissà mai perché mi aveva fatto questa confidenza!

Non potevo dormire. Non si può dormire quando lo stomaco danza come una vescica gonfiata d’acqua.

Non potevo dormire. Non si può dormire quando lo stomaco danza come una vescica gonfiata d’acqua.

Ecco: ora entro in una trattoria e vedo allineati molti tavoli ricoperti da bianche tovaglie. Tutto sa di pulito. Accanto ad ogni coperto c’è un pane. Bianco? No. Il pane è nero, ma bello e grosso. Mi siedo ad un tavolo e subito un cameriere compiacente mi allunga sotto gli occhi la nota delle vivande. Sorrido bonario nel mentre la respingo con la mano. “Non siete mai stato in Germania, voi?”, chiedo. “Perché, signore?”.

“Ecco: se foste stato in Germania sapreste che si mangia solo zuppa e pane. Tutto il resto è superfluo. Portatemi dunque una zuppa di… di che cosa? Una zuppa di patate! E pane, molto pane! Sapete ciò che è il pane, voi?”. Il cameriere sorride e se ne va.

Ed ecco la zuppa bollente e spessa. Se ci metto dentro il cucchiaio sta ritto in piedi. Ogni cucchiaiata riempie la bocca e bisogna masticare. Ed ecco il pane: no, non lo mangerò tutto, appena due o tre pagnottelle. Insegnerò a mia moglie che cosa è il pane. Non permetterò più che si sprechi il pane a casa mia ed ogni giorno, al mio desco, dovranno esserci patate bollite, perché di quelle voglio saziarmi. Pasticcio di patate bollite e pane col sale. Tutto il resto è superfluo. Ho l’impressione di inghiottire una saliva spessa e acidula.

Oggi è Natale. Vedo mia moglie e i miei bambini nella loro casetta di campagna. Il fuoco brulla nel caminetto della cucina. Mia moglie fa un dolce per i piccoli, ma è pallida come l’ultimo giorno che venne a trovarmi in carcere con le sigarette e il coniglio arrosto. Lo aveva detto: “Non disperare, finirà. La vita deve essere vissuta. La sola ricchezza di un uomo è non il quanto, ma il come egli ha vissuto. Dovevo fare anche questa esperienza. Sta’ tranquilla”. Sì, la vita deve essere vissuta, deve essere piena. Ma ora basta! Nella cucinetta di campagna c’è una madia e dentro c’è il pane. Basta” basta!…

Dormirà Marco? Povero Marco! Una notte o l’altra vomiterà un terrente di sangue … kaputt!, commenterà Jacques. Marco m’ha raccontato mille volte la sua storia: prestava servizio di leva in Italia nell’antiaerea con i tedeschi e scappò durante un allarme aereo. Condannato alla fucilazione, grazie all’intervento del vescovo, fu graziato in extremis, ma è come se fosse morto. Sua madre vive in un paesetto del comasco; di suo padre, andato in America in gioventù, non ha memoria. Adora sua madre.

Dormirà Marco? Povero Marco! Una notte o l’altra vomiterà un terrente di sangue … kaputt!, commenterà Jacques. Marco m’ha raccontato mille volte la sua storia: prestava servizio di leva in Italia nell’antiaerea con i tedeschi e scappò durante un allarme aereo. Condannato alla fucilazione, grazie all’intervento del vescovo, fu graziato in extremis, ma è come se fosse morto. Sua madre vive in un paesetto del comasco; di suo padre, andato in America in gioventù, non ha memoria. Adora sua madre.

Povero Marco! Tendo l’orecchio: nel silenzio profondo non si ode che il lieve respiro di Peter. Sì, Marco dorme. Forse sono io il solo che veglia ancora… Ma ecco, d’improvviso sussulto: un sudore di gelo mi copre la fronte e mi irrigidisco. Sì, non mi sono ingannato. Ah, quel rumore! Quel diabolico rumore! Sono teso sino allo spasimo, ma non mi muovo. Non devo muovermi: guai se do segno di essere ancora sveglio… Nell’alto silenzio ora si ode sempre più distintamente un cauto spiaccicchio di mascelle. Dico… Qualcuno mangia pane!

Balzo a sedere sul letto per non soffocare:

– Jacques! – ansimo con la voce mozza.

Silenzio. Il rumore è cessato di colpo.

– Jacques!

Le mie stesse parole mi soffocano e sono pieno di brividi. La voce di Jacques è sorda:

– Che c’è?

– Tu – dico soffocando per l’affanno – tu hai rubato il pane di Job!

– Taci!

La parola è rauca, imperiosa.

Poi è silenzio. Così, seduto, io resto immobile come impietrito e respiro a fatica. Ma ora distinguo una mano che s’allunga sopra il bordo del letto e in quella mano c’è qualchecosa, c’è un pezzo di pane!

Jacque parla breve:

– Piglia!

Mi sento come schiacciare sotto il peso immane e la testa mi gira.

– E piglia dunque! – insiste e la mano ha uno scatto nervoso.

È pane!

Ecco, lo stringo nella mia mano. Sì, non mi sono ingannato: è un pezzo grosso quanto una patata. Forse di più. Soffoco per la gioia, per la vergogna.

La mano è scomparsa e tutto è silenzio.

Vorrei urlare: “Vigliacco!”.

E invece mordo avidamente e mi accorgo di piangere.

Dino Dardi

Pubblicato sabato 15 Gennaio 2022

Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/idee/il-racconto/affamati-di-memoria/