Da almeno quindici anni a questa parte, il Giorno del Ricordo è quasi appannaggio della destra estrema soprattutto e della sua retorica fuorviante che usa la drammatica vicenda foibe come testa d’ariete per colpire la “più complessa vicenda del confine orientale” e impedire che venga adeguatamente conosciuta. Le prove di questo fenomeno sono molte, tra le tante: la mozione approvata nel marzo 2019 dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per “sospendere ogni contributo finanziario, patrocinio, o concessione a beneficio di soggetti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, concorrano con qualunque mezzo a negare o ridurre il dramma delle Foibe e dell’Esodo”; la distribuzione gratuita nelle scuole di molte regioni del nord Italia di una graphic novel edita da Ferrogallico, casa editrice “nera”; infine le gravi, ripetute minacce a Eric Gobetti, studioso di Resistenza e storia della Jugoslavia, da parte di gruppi di ultradestra per impedirgli di parlare di foibe in maniera contestualizzata e fonti alla mano. Oggi la voce di Eric Gobetti si sente forte e chiara nel libro “E allora le foibe” (Laterza, 2020, € 13,00), un volume che, prima ancora della sua pubblicazione, ha scatenato – da parte degli spacciatori di odio e dell’estrema destra – una shit storm. È un libro agile, scritto per chi dell’argomento non sa niente o per chi pensa invece di sapere già tutto: i primi troveranno un sintetico ma preciso e documentato quadro degli eventi con una bibliografia ragionata utile ad approfondire il tema; i secondi invece capiranno che il loro tentativo di fare del Giorno del Ricordo una commemorazione fascista e nazionalista, da contrapporre non tanto al 27 gennaio quanto alla Festa della Liberazione, non solo è stato compreso, ma lo si vuole fermare. L’antifascismo non è più una opzione, come nel Ventennio, ma è il fondamento della nostra democrazia.

Perché in Italia è così difficile parlare di foibe, al punto da ricevere minacce?

Perché in Italia è così difficile parlare di foibe, al punto da ricevere minacce?

La “versione ufficiale”, veicolata dai principali mass media e da alcuni rappresentanti istituzionali, è in gran parte un prodotto dell’estrema destra e riprende temi della propaganda già messa in atto tra il 1943 e il 1945. “Non meritano tutta questa attenzione”, scriveva un esponente di questi gruppi estremisti durante l’ondata di insulti nei miei confronti (prima ancora dell’uscita del libro), “la battaglia delle foibe è già vinta”. Ha ragione lui? Forse sì, se pensiamo ai toni ipernazionalisti che sono entrati nel linguaggio mainstream quando si parla di foibe e esodo, oppure a case editrici come Ferrogallico, che pubblicano una graphic novel sulle foibe distribuita gratuitamente nelle scuole in gran parte delle regioni del Nord Italia. Per questa parte politica è essenziale che quel racconto non venga messo in discussione perché di fatto ne legittima la presenza nel panorama politico e mediatico: se accade, sono disposti anche ad usare la violenza, per adesso soprattutto verbale. Le accuse di “negazionismo”, i tentativi di impedire il confronto, il dialogo, il lavoro di ricercatori e studiosi, sono un pericoloso precedente. Il problema non è mio personale o di una categoria di storici “impegnati”, ma riguarda chiunque su questo tema faccia storia e non propaganda: negli ultimi anni è stato attaccato anche il professor Pupo, ex segretario della Dc di Trieste, il più noto studioso del tema. L’amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha addirittura minacciato di sospendere i finanziamenti per l’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia in seguito alla pubblicazione di un “vademecum” per le scuole su questo argomento prodotto da quell’ente. Sono atti gravissimi, che arrivano non da gruppi estremisti, ma da amministrazioni pubbliche ed esponenti politici, e che colpiscono tutti: gli studiosi, la scuola, una società intera costretta a subire questa propaganda senza alternative.

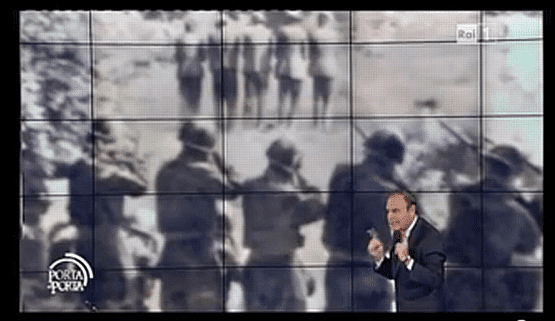

Pare che le foibe, in Italia, siano l’argomento ideale per mischiare storia e uso pubblico della storia: quasi sempre si fa, nella migliore delle ipotesi, senza contestualizzare i fatti, nella peggiore, penso a una puntata di Porta a porta di Bruno Vespa citata nel tuo libro, rovesciando la realtà dei fatti. È anche il caso dei film che citi, che dimostrano un progressiva distorsione della realtà: in che modo?

Pare che le foibe, in Italia, siano l’argomento ideale per mischiare storia e uso pubblico della storia: quasi sempre si fa, nella migliore delle ipotesi, senza contestualizzare i fatti, nella peggiore, penso a una puntata di Porta a porta di Bruno Vespa citata nel tuo libro, rovesciando la realtà dei fatti. È anche il caso dei film che citi, che dimostrano un progressiva distorsione della realtà: in che modo?

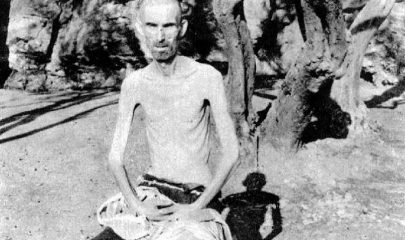

È incredibile come anche la grande divulgazione faccia errori così gravi su questo tema. La foto mostrata da Bruno Vespa in tv per rappresentare le foibe si riferiva a un episodio diametralmente opposto: la fucilazione di 5 partigiani sloveni da parte delle truppe italiane di occupazione nel 1942. Si tratta di uno dei tanti esempi di come la realtà venga rappresentata in maniera quasi capovolta. Nel libro faccio un breve riferimento ai due film che hanno contribuito a creare un immaginario collettivo su questo tema: Il cuore nel pozzo, del 2005, e Rosso Istria, del 2019. In entrambe le pellicole non c’è alcun riferimento a tutta la stagione di violenza che precede (e in parte spiega, anche se non “giustifica”) le foibe: i partigiani vengono rappresentati come mostri assetati di sangue, stupratori senza scrupoli e devastatori di una società pacifica; e l’esodo pare la conseguenza diretta delle violenze jugoslave. Ma l’elemento che distingue i due film, e che mostra anche la distorsione che ha subito questo tema nel corso di 15 anni, è che nella pellicola del 2005 (Il cuore nel pozzo) i protagonisti sono italiani come tanti, le classiche, stereotipate, “vittime innocenti”; mentre nel 2019 (in Rosso Istria) le persone colpite dalla violenza partigiana sono dichiaratamente fasciste, e la loro salvezza arriva dall’intervento dell’esercito nazista. Il che è purtroppo anche più simile al vero, almeno per quanto riguarda la famiglia di Norma Cossetto rappresentata nel film, ma produce nel pubblico un’empatia con fascisti e nazisti che capovolge i valori fondanti della nostra Repubblica. Il problema, a mio avviso, non è l’esistenza di un film così (esiste anche di peggio), ma il fatto che esso sia stato coprodotto dalla Rai, che venga mostrato ogni 10 febbraio dalla tv pubblica, e che venga distribuito nelle scuole in molte parti d’Italia. Stiamo formando una generazione di giovani che è portata a identificarsi con fascisti e nazisti, a immaginare i partigiani come mostri sadici e brutali: è questo che vogliamo venga raccontato ai nostri figli?

Se il confronto immediato tra il Giorno del Ricordo (10 febbraio), complice anche il calendario, è con la Giornata della Memoria (27 gennaio), nel libro sostieni che il vero bersaglio di chi (destre ma non solo) oggi lo celebra mistificandolo sia il 25 aprile: perché?

Se il confronto immediato tra il Giorno del Ricordo (10 febbraio), complice anche il calendario, è con la Giornata della Memoria (27 gennaio), nel libro sostieni che il vero bersaglio di chi (destre ma non solo) oggi lo celebra mistificandolo sia il 25 aprile: perché?

Giorno della Memoria e del Ricordo vengono assimilati nell’immaginario comune, secondo le ovvie intenzioni dei promotori della giornata memoriale (che, ricordo, furono esponenti neofascisti), dando l’idea che si tratti di stragi analoghe e vittime simili: due popoli (ebrei e italiani) sterminati da popoli stranieri (tedeschi e jugoslavi). In questo immaginario le foibe sarebbero “la nostra shoah” e l’esodo sarebbe una “pulizia etnica” a seguito di un “genocidio”. Questo scenario, oltre ad essere storicamente assurdo, scagiona del tutto il fascismo dalle proprie responsabilità storiche, sia nel primo fenomeno celebrato (le leggi razziali e l’apporto dato dalla Rsi alla Shoah scompaiono completamente nella narrazione ufficiale), sia nel secondo (la stagione di violenza inaugurata dal fascismo vent’anni prima delle foibe non viene di solito nemmeno nominata, e i fascisti sono solo vittime indifese). Il Giorno del Ricordo però nasce e viene celebrato soprattutto in contrapposizione al giorno della Liberazione. Non era senza dubbio questo l’intendimento degli esponenti di centro-sinistra che hanno approvato la legge istitutiva della Giornata del 10 febbraio, ma è ciò che è diventata di fatto negli ultimi 15 anni. Lo dimostrano troppi elementi: dalle medaglie conferite a centinaia di ex militi fascisti o addirittura conclamati criminali di guerra (si veda il caso clamoroso di Vincenzo Serrentino), all’assimilazione sempre più evidente delle vittime con il fascismo (come nel film Rosso Istria), che produce un duplice effetto negativo: scagionare il fascismo dalle sue responsabilità storiche nelle violenze agite per 20 anni in quei territori; rovesciare la colpa sulle vittime e in particolare sugli esuli, ingiustamente assimilati al fascismo.

Perché è fondamentale precisare che i morti delle foibe, nel ’43 e nel ’45, non furono ammazzati in quanto italiani? Quali sono e cosa dicono le fonti, a questo proposito? Chi fa dell’italianità il requisito necessario e sufficiente ad essere ammazzato dai partigiani jugoslavi, che scopi ha?

Su questo elemento gli studiosi a conoscenza delle fonti non hanno dubbi: la volontà degli esecutori di quelle violenze era politica-ideologica. Il che non diminuisce il dramma delle uccisioni, non le giustifica, ma le spiega, aiuta a comprenderle nel loro contesto. I partigiani jugoslavi combattono una durissima guerra di liberazione, durante la quale gli occupanti (anche italiani) fanno decine di migliaia di vittime, soprattutto civili imprigionati o fucilati per rappresaglia. Quando prendono il sopravvento (temporaneamente nel 1943, più a lungo nel 1945) i partigiani colpiscono collaborazionisti, leader fascisti o filonazisti, prendono prigionieri i militari ancora in armi, come accade in ogni parte d’Europa (ad opera dei partigiani, ad esempio in Italia, ma anche delle forze alleate angloamericane). Ma c’è un elemento in più, in questo contesto, che è la volontà di imporre un nuovo regime, di stampo stalinista. Per questo nel 1945 vengono arrestati anche alcuni potenziali avversari politici, talvolta pure antifascisti, se percepiti come pericolosi per il nuovo regime. Ecco, sia nella “resa dei conti”, sia nella “presa del potere”, le vittime sono soprattutto italiane non per ragioni nazionaliste, ma perché gli italiani hanno maggiormente collaborato con i nazisti e perché sono soprattutto italiani coloro che rifiutano il nuovo regime jugoslavo. Questo è il contesto storico, ben conosciuto e raccontato ormai in decine e decine di libri. Io credo che la volontà politica, anche in buona fede, sia quella della riconciliazione nazionale fra opposte memorie (quella fascista e quella resistenziale). Il che però a mio avviso rappresenta un errore proprio politico per due ragioni. Innanzitutto per l’impossibilità di creare una memoria condivisa, specie con chi, come i fascisti, coltiva una memoria che è, necessariamente, non solo opposta ai valori antifascisti del nostro Paese, ma addirittura contraria alla democrazia, al dialogo, alla pace. In secondo luogo perché ignora i progressi delle politiche della memoria europee, che si muovono nella logica della pacificazione del continente sulla base non – appunto – di una memoria europea unica, ma dell’accettazione delle diverse memorie, e dunque del riconoscimento delle vittime ma anche delle responsabilità come carnefici nei diversi episodi violenti della seconda guerra mondiale. Ecco, se non si coltiva questo tentativo di memoria transnazionale, non si arriverà mai ad una vera pacificazione delle memorie, e date come il 10 febbraio continueranno ad essere fonte di discordia e di tensione con i Paesi vicini. Il progetto di sito web trilingue (italiano-sloveno-croato) sulla memoria del campo di concentramento fascista di Arbe-Rab, per il quale sto promuovendo un crowdfunding sul sito www.produzionidalbasso.com, va proprio in questa direzione: coltivare le memorie divise su un evento traumatico significa accettare le differenti sofferenze e superarle sulla base dell’assunzione di responsabilità che non può essere personale (io non ho “fatto niente” alle popolazioni jugoslave nella seconda guerra mondiale) ma deve essere collettiva (cosa ha fatto invece il mio Paese, in nome anche mio?).

Nella Bibliografia ragionata distingui tra storici “mainstream”, più vicini al punto di vista delle vittime, e storici che fanno dell’antifascismo un ingrediente della ricerca storica. Qual è l’apporto, il valore aggiunto di una prospettiva storiografica antifascista? Che cosa si può rispondere a chi ne contestasse la parzialità o tendenziosità?

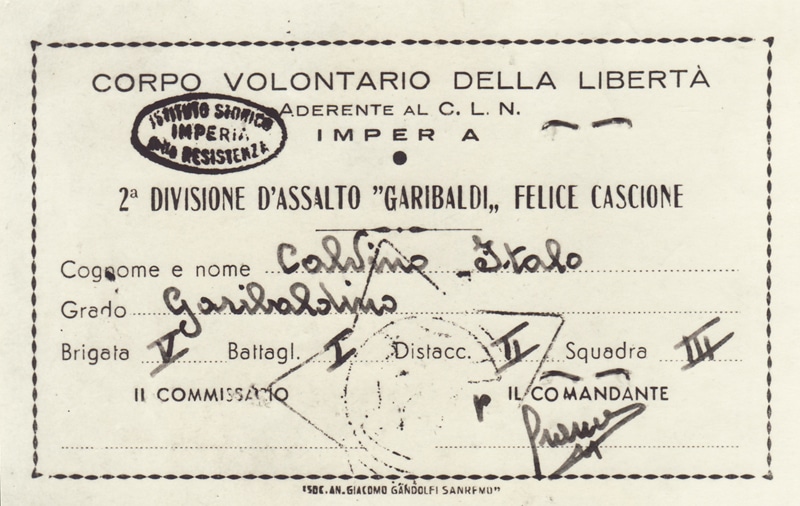

Io mi muovo in un orizzonte di valori antifascisti, che sono i valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Repubblica, nei quali tutti, a mio avviso, dovremmo riconoscerci. Ciò non mi impedisce di mantenere il distacco sufficiente per analizzare le fonti e comprendere gli avvenimenti con l’onestà necessaria. Ma nell’interpretare quei fatti adotto il mio punto di vista, come chiunque altro, anche chi nega di farlo. Un punto di vista che dipende da una molteplicità di aspetti: generazionali, di genere, politici, sociali, legati all’epoca storica in cui vivo, ecc… Tutto ciò non è tendenzioso, è semplicemente onesto. Io non ho niente da nascondere, non nego la mia fede antifascista (al contrario di chi non esprime direttamente la sua fede fascista e si autodefinisce, come mi è capitato di leggere “non antifascista”), né ho paura ad esprimere un’opinione fortemente critica, ma tutto sommato positiva, dell’operato dello stato jugoslavo, preso nel suo complesso e nel suo significato storico. Dobbiamo ricordare che la Jugoslavia è stata l’unico Paese che si è liberato da solo con le proprie forze (con l’eccezione di Belgrado, dove è intervenuta l’Armata Rossa) e che l’esercito partigiano jugoslavo rappresentava alla fine della guerra un pezzo importante e riconosciuto dello schieramento antifascista internazionale. È assolutamente doveroso ricordare che anche i liberatori hanno commesso gravi crimini (pensiamo a Dresda o a Hiroshima), ma non si può dimenticare contro quale mostro combattevano e quale era, ed è ancora oggi, la parte “giusta” con cui schierarsi. Mi è capitato di rileggere recentemente una frase di Italo Calvino che secondo me andrebbe utilizzata come chiave di lettura globale ogni volta che si fa politica della memoria sulla seconda guerra mondiale: “Dietro il milite delle Brigate nere più onesto, più in buonafede, più idealista, c’erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l’Olocausto; dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c’era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, ché di queste non ce ne sono”.

Io mi muovo in un orizzonte di valori antifascisti, che sono i valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Repubblica, nei quali tutti, a mio avviso, dovremmo riconoscerci. Ciò non mi impedisce di mantenere il distacco sufficiente per analizzare le fonti e comprendere gli avvenimenti con l’onestà necessaria. Ma nell’interpretare quei fatti adotto il mio punto di vista, come chiunque altro, anche chi nega di farlo. Un punto di vista che dipende da una molteplicità di aspetti: generazionali, di genere, politici, sociali, legati all’epoca storica in cui vivo, ecc… Tutto ciò non è tendenzioso, è semplicemente onesto. Io non ho niente da nascondere, non nego la mia fede antifascista (al contrario di chi non esprime direttamente la sua fede fascista e si autodefinisce, come mi è capitato di leggere “non antifascista”), né ho paura ad esprimere un’opinione fortemente critica, ma tutto sommato positiva, dell’operato dello stato jugoslavo, preso nel suo complesso e nel suo significato storico. Dobbiamo ricordare che la Jugoslavia è stata l’unico Paese che si è liberato da solo con le proprie forze (con l’eccezione di Belgrado, dove è intervenuta l’Armata Rossa) e che l’esercito partigiano jugoslavo rappresentava alla fine della guerra un pezzo importante e riconosciuto dello schieramento antifascista internazionale. È assolutamente doveroso ricordare che anche i liberatori hanno commesso gravi crimini (pensiamo a Dresda o a Hiroshima), ma non si può dimenticare contro quale mostro combattevano e quale era, ed è ancora oggi, la parte “giusta” con cui schierarsi. Mi è capitato di rileggere recentemente una frase di Italo Calvino che secondo me andrebbe utilizzata come chiave di lettura globale ogni volta che si fa politica della memoria sulla seconda guerra mondiale: “Dietro il milite delle Brigate nere più onesto, più in buonafede, più idealista, c’erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l’Olocausto; dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c’era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, ché di queste non ce ne sono”.

Pubblicato lunedì 8 Febbraio 2021

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/fuori-dalla-politica-la-tragedia-delle-foibe/