«Sono nato nel 1927 e sono cresciuto a Sondrio in via Toti 1. Verso la fine del 1941 gli ebrei jugoslavi, per non venire deportati dai tedeschi in Germania, arrivano al confine italiano e da qui sistemati in alcune località del centro Italia ed in Valtellina presso l’Aprica, un piccolo paese a cavallo con la provincia di Brescia, dove vivevano nelle case dei contadini. Poco dopo, tre di queste famiglie ottennero di poter stare a Sondrio ed una coppia, Paul ed Irma Foegel, venne ad abitare in un monolocale a fianco al nostro appartamento. Mia mamma che aveva lavorato nella Svizzera tedesca e mia sorella che aveva studiato la lingua a scuola, cominciarono ad entrare in confidenza con loro che gli raccontarono delle persecuzioni naziste contro gli ebrei nel nord Europa. È da quell’incontro che sono diventato antifascista».

«Sono nato nel 1927 e sono cresciuto a Sondrio in via Toti 1. Verso la fine del 1941 gli ebrei jugoslavi, per non venire deportati dai tedeschi in Germania, arrivano al confine italiano e da qui sistemati in alcune località del centro Italia ed in Valtellina presso l’Aprica, un piccolo paese a cavallo con la provincia di Brescia, dove vivevano nelle case dei contadini. Poco dopo, tre di queste famiglie ottennero di poter stare a Sondrio ed una coppia, Paul ed Irma Foegel, venne ad abitare in un monolocale a fianco al nostro appartamento. Mia mamma che aveva lavorato nella Svizzera tedesca e mia sorella che aveva studiato la lingua a scuola, cominciarono ad entrare in confidenza con loro che gli raccontarono delle persecuzioni naziste contro gli ebrei nel nord Europa. È da quell’incontro che sono diventato antifascista».

A parlare è Carlo Chiaravallotti, oggi un 91enne dallo spirito fresco e piacevolmente fanciullesco. Carlo è uno degli ultimi partigiani valtellinesi viventi, l’ultimo della sua brigata. Il fratello maggiore, Vito, anche lui partigiano nella Repubblica dell’Ossola, era del 1923 ed è mancato da pochi mesi. Il suo è il racconto di un antifascismo come scelta naturale scaturito da quell’incontro casuale con quella coppia di ebrei. Così, da soli, Carlo e la sua famiglia rischiano la loro incolumità per aiutare due semisconosciuti, ebrei, perseguitati.

«La prima missione clandestina – prosegue Chiaravallotti – la feci già nel 1941 consegnando una lettera per la famiglia ebrea che mi mandò in via Borghetto a Milano, mentre mio fratello andò per loro a Trieste dove c’era chi li aiutava. Arrivato l’8 settembre, mia sorella li aiuta a fuggire in Svizzera da Tirano, paese vicino al confine, mentre mio fratello accompagna le altre famiglie a Ponte in Valtellina per sconfinare dalla Valfontana, sui sentieri che facevano una volta i contrabbandieri». Poi aggiunge con un sorriso: «Naturalmente chiesi l’autorizzazione a mia mamma perché ero ancora un ragazzino, e mia mamma diede il suo assenso». Mentre lo dice sembra che sia là davanti a lei, nel 1941, a chiederglielo. Da quelle semplici parole percepisco tutta la tenerezza di una madre che pur con le paure che l’accompagnano, capisce e lascia fare. È il coraggio della madre di un partigiano.

Purtroppo non tutti i valtellinesi aiutarono gli ebrei ad espatriare. Alcuni dopo essersi fatti pagare li abbandonavano sui monti o li tradivano consegnandoli ai fascisti. Tutti quelli che vennero arrestati nel tentativo di passare illegalmente il confine sono oggi ricordati al Parco delle Rimembranze di Sondrio con delle targhe che riportano i loro nomi e la data di arresto.

La giovane età è di per sé quasi sempre accompagnata anche dalla ricerca del rischio. Nel caso di Carlo il rischio risiedeva nell’ideale dell’antifascismo ed è così che, nell’ottobre del 1943, insieme ad un gruppo di suoi coetanei, di nascosto fa delle scritte che, ci tiene a specificare: «sono forse le uniche due scritte fatte a Sondrio: una era in via Nazario Sauro, sulla strada che portava alla caserma dei carabinieri già occupata dai tedeschi e recitava “abbasso i fascisti!”. Eravamo una ventina di ragazzi allora, tra cui c’era il figlio del colonnello dei Carabinieri, e volevamo impegnarci ma non sapevamo bene cosa fare. Le scuole erano state chiuse perché occupate come caserme dai militari tedeschi e dai repubblichini nelle cui intenzioni c’era di fare un ridotto in tutta la valle. Le uniche volte che si andava venivano fatte delle lezioni per tutti nelle sale assembleari delle due banche della città».

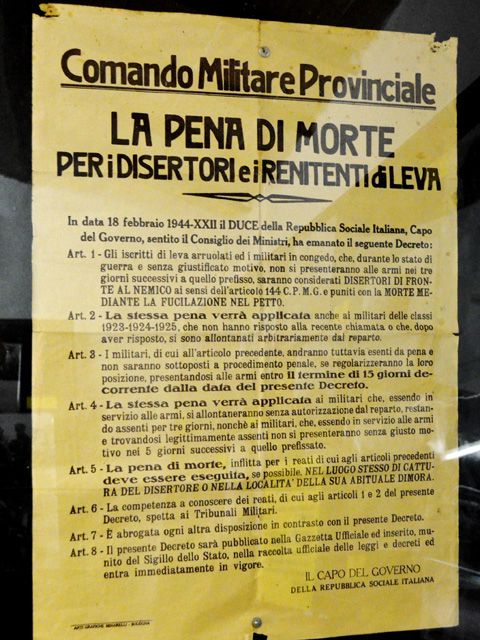

Intanto, il 18 febbraio 1944 verrà emesso il cosiddetto Bando Graziani che chiamerà alle armi i nati tra il 1922 ed il 1924. Anche il fratello di Carlo è coinvolto e si nasconde a Trivigno, una frazione sopra Tirano, al confine svizzero, ma ancora non ci sono formazioni partigiane e così i parenti spingono affinché scappi nei Grigioni, come tanti dei valtellinesi chiamati alle armi. Carlo lo accompagna a Villa di Tirano da dove espatria insieme ad altri giovani con cui poi passerà in Valdossola per combattere per la repubblica partigiana. Dopo la sconfitta rientrerà in territorio elvetico grazie ad un documento falso fornito da uno zio primario all’ospedale di Chiavenna.

Come avvenne il passaggio nella Resistenza come staffetta? «Verso il maggio del 1944 mi mandò a chiamare l’Avvocato Gula che mi disse: “Mi hanno parlato di te in una certa maniera. So che sei molto riservato e la pensi come la penso io. Ho bisogno di una staffetta: tu sei disponibile?” Risposi di sì, ormai senza neppure chiedere a mia mamma il permesso perché avevamo quella piccola organizzazione tra ragazzi. “Guarda, tu sei tanto un ragazzino che non ti conosco per cognome, per me sei il Boccia (in dialetto il boccia è l’aiutante muratore, ndr) ed io per te sono l’Emilio. Guarda che non lo devi dire a nessuno!”. Nel mentre si formano le prime bande partigiane nella valle ed Emilio tiene i contatti soprattutto con le formazioni di Giustizia e Libertà dell’alta Valtellina».

L’attività di staffetta del Boccia lo porta ad essere inviato alle formazioni in tutta la provincia per portare messaggi o documenti ed accompagnare uomini. «In alta valle si erano formate le divisioni di Giustizia e Libertà, mentre in bassa c’erano i garibaldini, tra questi vi era anche Pioppo, uno dei fratelli Pirelli. Tra Sondrio e Tirano, invece, operava una divisione autonoma. Ho accompagnato anche degli uomini per un incontro sul Mortirolo, al confine con la Valcamonica in cui operavano le Fiamme Verdi. Sono poi stato inviato a Milano alla Edison ed alla Banca Commerciale presso cui avevamo dei contatti».

È però verso la fine della guerra che il martello della repressione fascista picchierà sempre più duro e violento, e così, temendo l’Emilio per l’integrità del suo Boccia e per la segretezza dell’intera organizzazione di base, nel marzo del 1945 gli suggerì di salire in montagna e Carlo, preso il nome di battaglia di Lao, entrò nella divisione garibaldina Rinaldi che operava tra il monte Rolla, sopra Sondrio, e Castione Andevenno. Rinaldi era un ragazzo di Milano che nell’unirsi ai garibaldini valtellinesi venne ferito e nascosto a Castione. Ma qualcuno fece la spia ai fascisti che vennero ad ucciderlo.

Nei due mesi in montagna, com’era la vita? «Quando sono andato in formazione ho detto alla mia mamma che andavo in Svizzera, così era più tranquilla. Nei mesi in montagna dal monte Rolla guardavo col cannocchiale la mia casa in città e tramite alcuni contadini riuscivo a mandare alcuni messaggi alla mia famiglia. Mi avevano dato un moschetto della prima guerra mondiale ed avevamo concordato come parola d’ordine “Romolo”. Durante un appostamento notturno per sorprendere dei fascisti – sarà stata l’una di notte – siamo scesi da Caiolo e ci siamo appostati sul ponte dell’Adda. Si avvicinarono delle persone ma portavano dei sacchi e non capivamo chi fossero e così il mio comandante, visto che ero il più giovane, mi disse di andargli incontro disarmato per cercare di capire di chi si trattasse. Per fortuna era una formazione di una trentina di partigiani che scendeva dall’alta valle e che andava in Valmalenco, guidata dal comandante Parravicini, di Castione. Dopo esserci salutati arrivò da solo il comandante della nostra Brigata Germano Bodo che doveva andare ad Albosaggia per incontrare una persona, allora mi proposi di accompagnarlo io visto che conoscevo molto bene la zona. Siamo però sul torrente Liri quando incrociamo una pattuglia fascista che ci vede e comincia a sparare contro. Siamo riusciti a scappare. Quella è stata la volta che ho rischiato davvero di morire, ma era molto più pericoloso fare la staffetta perché se mi fermavano avevo la cartella piena di messaggi e documenti».

Com’era Sondrio dopo la Liberazione? «Abbiamo accerchiato la città cingendola per due giorni sotto la pioggia, coprendoci con delle coperte. Fu l’Avvocato Gula a trattare a nome del CLN locale la resa dei tedeschi e dei fascisti che al nostro arrivo ammassarono le armi nei cortili delle caserme in cui erano rinchiusi. Entrammo in città il 28 aprile con una festa ed una partecipazione della popolazione enorme: le persone ci abbracciavano e ci baciavano».

E quella coppia di ebrei che te e la tua famiglia avevate aiutato a fuggire clandestinamente, che fine ha fatto? «Alcune di quelle famiglie negli anni dopo la guerra emigrarono in America, altre in Australia. Siamo rimasti in contatto e circa dieci anni fa sono tornate all’Aprica con i loro figli e la loro famiglia di oggi e lì ci siamo rincontrati tutti».

C’è un messaggio che vuoi lasciare alle future generazioni? «Non ho particolari messaggi da dare. Non è che siamo andati in montagna per fare la guerra. Certo, combattevamo contro i tedeschi e i fascisti, ma per arrivare alla pace. Questo era il nostro messaggio».

Alla fine, quando, prima di salutarci, stringendoci la mano gli chiedo chi è rimasto di testimone della sua brigata, ripete sconsolato, a voce strozzata: «Non c’è più nessuno, non c’è più nessuno, non c’è più nessuno…».

Giacomo Perego

Pubblicato mercoledì 18 Luglio 2018

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/interviste/il-partigiano-valtellinese/