“Nessuna risposta da Roma, Signore!”. “Insistete!”, ordina con voce perentoria il generale di divisione Vittorio Ruggero, comandante della piazza di Milano, subito dopo aver ascoltato il comunicato di Badoglio, trasmesso al Paese dai microfoni dell’Eiar. Ma l’8 settembre 1943 nella Capitale le chiamate ai ministeri vanno a vuoto, stanno preparando i bagagli per darsi alla fuga, a cominciare dal re. E mentre la notte scorre lenta e inesorabile, al più si riesce a contattare un povero piantone che non ha la più pallida idea di cosa dire o fare. Così il generale Ruggero ordina a tutti i militari italiani presenti nel territorio lombardo di rimanere chiusi in caserma e attendere indicazioni. Intanto sulla città della Madonnina converge la divisione corazzata Waffen SS Leibstandarte Adolf Hitler, la guardia del corpo del fuhrer, per prendere il controllo del capoluogo. Nel giro di poche ore gli autoblindo dei granatieri tedeschi occupano piazza Duomo, via Dante e corso Vittorio Emanuele. Il Fuher ha inviato i soldati più spietati, si sono allenati a sterminare all’Est, durante l’invasione dell’Urss, mettendo a ferro e fuoco interi paesi e uccidendo uomini, donne e bambini. A Karchov, come rappresaglia, hanno ammazzato 4.000 prigionieri dell’Armata Rossa.

“Nessuna risposta da Roma, Signore!”. “Insistete!”, ordina con voce perentoria il generale di divisione Vittorio Ruggero, comandante della piazza di Milano, subito dopo aver ascoltato il comunicato di Badoglio, trasmesso al Paese dai microfoni dell’Eiar. Ma l’8 settembre 1943 nella Capitale le chiamate ai ministeri vanno a vuoto, stanno preparando i bagagli per darsi alla fuga, a cominciare dal re. E mentre la notte scorre lenta e inesorabile, al più si riesce a contattare un povero piantone che non ha la più pallida idea di cosa dire o fare. Così il generale Ruggero ordina a tutti i militari italiani presenti nel territorio lombardo di rimanere chiusi in caserma e attendere indicazioni. Intanto sulla città della Madonnina converge la divisione corazzata Waffen SS Leibstandarte Adolf Hitler, la guardia del corpo del fuhrer, per prendere il controllo del capoluogo. Nel giro di poche ore gli autoblindo dei granatieri tedeschi occupano piazza Duomo, via Dante e corso Vittorio Emanuele. Il Fuher ha inviato i soldati più spietati, si sono allenati a sterminare all’Est, durante l’invasione dell’Urss, mettendo a ferro e fuoco interi paesi e uccidendo uomini, donne e bambini. A Karchov, come rappresaglia, hanno ammazzato 4.000 prigionieri dell’Armata Rossa.

L’indomani mattina, i rappresentanti del CLN contattano Ruggero proponendo l’istituzione di una Guardia nazionale popolare da armare sotto il comando di ufficiali dell’esercito: in moltissimi, soprattutto operai, si sono mobilitati. Il generale però è convinto che la guerra sia un’attività per soldati e non per la gente comune, non sa quanto dovrà ricredersi. La sera del 10 settembre firma la resa ai tedeschi e da loro arrestato verrà internato in Polonia.

L’11 settembre i punti strategici e nevralgici della città sono già in mano ai nazisti. Il 13 settembre requisiscono l’albergo Regina&Metropoli per stabilirvi il comando delle SS (Schurtzstaffeln), della Gestapo, la famigerata polizia segreta, e del Servizio di sicurezza (Sicherheitpolizei-SD).

L’edificio, in stile liberty, si trova nell’area del centralissimo quartiere Rebecchino, a pochi passi dal Duomo e dal sacrario della lirica, il Teatro alla Scala, ed è poco distante dalla Galleria Vittorio Emanuele II. Un tempo era il convento Santa Margherita, ospitava le suore benedettine, poi nell’Ottocento era stato destinato a prigione sussidiaria e aveva rinchiuso, in attesa del processo, gli eroi risorgimentali Silvio Pellico e Piero Maroncelli. Verso la fine del secolo era stato trasformato in albergo, denominato prima “Rebecchino” e in seguito “Regina”, in onore della consorte di Umberto I, Margherita di Savoia. Ha due ingressi, il principale in via Santa Margherita n. 6 e quello di servizio in via Silvio Pellico n. 7-9. I tedeschi circondano l’intero isolato con cavalli di Frisia, sacchi di sabbia e casematte in cemento, mentre ai quattro angoli installano fotoelettriche con il chiaro intento di illuminare anche la notte l’intera zona e rendere impossibile qualunque attacco dei “Banditen”. L’albergo è munito di un portone blindato, ma ogni piano è blindato e tutti gli accessi sono presidiati. Una fortezza che Edgardo Sogno in compagnia di due combattenti tenterà di violare il 2 febbraio 1945 con l’intento di liberare Ferruccio Parri. I nazifascisti però sventeranno il progetto e cattureranno i tre partigiani.

Inoltre vengono create delle celle dimensioni di un cubicolo: “largo poco più di un metro e lungo due, con un piccolo vano laterale dove era sistemato un materasso assai più corto di una persona distesa”.

Per quanto riguarda l’iniziale insediamento dei tedeschi va ricordato che il primo nucleo operativo SS è composto da 35 tra ufficiali, sottufficiali e militari. La maggior parte proviene da Vienna, Innsbruck e Sud Tirolo. In un secondo momento entrano a far parte della struttura anche residenti tedeschi in Italia e italiani con compiti d’interprete e delazione. Ai primi di ottobre entrano nella struttura anche 14 agenti dell’Ovra: la “squadra Ugo” o “squadra azzurra” selezionata e comandata da Luca Ostèria, alias dottor Ugo Modesti. L’organizzazione interna ricalca l’articolazione della Rsha di Berlino, l’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, anche se nella città meneghina non vengono attivati gli uffici VI e VII (le sezioni spionaggio all’estero e di repressione culturale). Ai vertici è il colonnello Walter Rauff, in qualità di responsabile interregionale del super commando del Gruppe Oberitalien West della polizia di sicurezza. Uomo di fiducia di Heinrich Himmler, nonchè collaboratore di Karl Adolf Eichmann, si è meritato la loro fiducia per aver ideato i “Gaswagen”, i camion della morte, insieme a Reinhard Heydrich, “il Boia di Praga”. Rauff non alloggia al Regina, ma dispone di un’abitazione privata a Villa Cima, nel villaggio dei giornalisti, in via Bissolati, poco distante da piazza Istria. A Milano suo sottoposto diretto è il trentunenne capitano Theodor Emil Saevecke, che a sua volta s’avvale di un gran numero di ufficiali, sottufficiali, soldati e di volontari con il principale scopo principale di scovare “banditen” ed ebrei. Vanta un curriculum di tutto rispetto, a inizio carriera ha svolto attività al commissariato di Posen, e subito dopo presso l’ufficio per la pianificazione coloniale della Kriminal Polizei di Berlino; successivamente è stato inviato in Libia, dove ha collaborato con il personale militare italiano del Pai, e poi nella Tunisi appena conquistata per reperire ebrei da adibire ai lavori forzati. In seguito all’avanzata degli Alleati e all’occupazione di quei territori è stato assegnato alla Corsica. In quel periodo è diventato aiutante di Rauff e dopo l’8 settembre lo ha seguito a Milano.

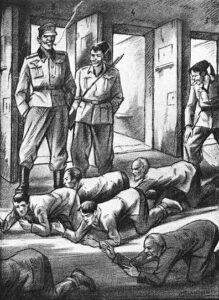

Saevecke affida la repressione degli oppositori politici al maresciallo maggiore Walter Gradask, specializzato negli interrogatori mediante pestaggi e bastonature, tanto da meritarsi il soprannome di Macellaio. Di solito quando riceve gli arrestati ha con sé lo scudiscio e li accoglie a suon di colpi. Uno di coloro che se lo ricorderanno bene è Otello Vecchio, militante di Giustizia e Libertà e addetto a favorire l’espatrio degli ebrei, dei militari alleati fuggiaschi e i renitenti alla leva. Nonostante i colpi di nerbo non profferirà parola, mantenendo il silenzio e salvando i suoi compagni. Invece la ricerca degli ebrei è assegnata al maresciallo delle SS Otto Koch, i camerati giocano con il suo cognome e lo designano lo “Judenkoch” (cucinatore di ebrei). È un uomo di piccola statura, dal viso rotondo, gli occhietti a spilla “un sadico dall’aspetto inquietante, un feroce individuo tarchiato, dal collo taurino, con i capelli rossi e magnetici occhi azzurri”. Ha l’ufficio al terzo piano dell’albergo e nella caccia all’ebreo si avvale di un rinnegato, il triestino Mauro Grini, alias dottor Manzoni che, aiutato dalla moglie, per ogni ebreo adulto segnalato intasca cinquemila lire, mentre per ogni bambino si accontenta di tremila. Grini non opera all’hotel Regina, ma nella sede dell’Upi, l’Ufficio politico investigativo della Guardia nazionale repubblicana, in corso Littorio, oggi corso Matteotti. Il terzo aguzzino è il sergente maggiore Helmuth Klemm, soprannominato il Fabbro per la sua professione da civile. Debutta in quel 1943 come direttore del carcere di San Vittore e nel febbraio dell’anno successivo viene assegnato alla sezione ebraica IV/4 B4 dell’hotel Regina. Lo sostituisce nella direzione della prigione il degno compare, e vice, sergente Leander Klimsa. Costui, quando a Milano liberata verrà identificato, pur “negando rigorosamente di aver mai fatto uso di metodi violenti”, sarà smentito dalle testimonianze: i prigionieri sopravvissuti ricordano la “corsa dei ranocchi” o dei “conigli”, a seconda di come gli gira.

Consiste nel far correre per i vari raggi i reclusi politici ed ebrei inginocchiati e piegati sui gomiti. Un altro metodo da aguzzino è obbligarli a disegnare sul muro con il gesso una scala e di provare a salirvi. I poveri sfortunati non riescono e sono bastonati a sangue. L’avvocato Enea Fergnani l’ha descritto come “una iena dal viso di buon bambino” che con un colpo di pistola frantuma 26 denti all’ebreo Erich Wachtor solo per fargli rivelare i nomi di altri correligionari. Ultimo della lista macabra dei torturatori è il sergente maggiore trentatreenne Hans Schoeffmann, assegnato alla Sezione IV/1 per occuparsi di sopprimere i comunisti catturati con le attività antipartigiane. Gli Alleati diranno di lui: “personificazione dell’agente della Gestapo. Astuzia e codardia caratteristiche emergenti della sua personalità. Recita il ruolo dell’ometto innocente che ha soltanto obbedito agli ordini dei suoi superiori. Inizialmente ha tentato di mentire poi ha cambiato atteggiamento”. Al di sotto di costoro vi sono una schiera di sottufficiali e soldati, autisti, interpreti, telefonisti e segretarie.

Due sono strette collaboratrici di Saevecke: la sessantatreenne Elena Morgante, di origine austriaca, nonostante il cognome e nome italiano, sposata con un bancario milanese; la seconda è la ventisettenne attrice Erni Draetscher, originaria della cittadina tedesca di Stettin, che ai compiti di segretaria aggiunge quello di amante del superiore. Al di sotto c’è il poliziotto dell’Ovra Luca Osteria e la sua squadra. L’agente italiano offre a Rauff la possibilità di riprendere il “Terzo Fronte” già adottato, alcuni mesi prima, con gli inglesi. In breve tempo grazie ai suoi delatori prezzolati, riesce a mettere a segno degli importanti colpi contro il fronte antifascista: per opera sua cadono nella rete, l’11 dicembre, i componenti del CNL, tra cui Leopoldo Gasparotto, in occasione della retata condotta al numero 2 di piazza Castello. Successivamente riesce a catturare altri esponenti della resistenza, tra cui i cattolici Teresio Olivelli e Carlo Bianchi. Dal febbraio 1944, non si sa se per opportunismo o per una crisi di coscienza, inizierà a fare il doppio gioco favorendo la fuga di personalità della Resistenza quali Bortolo Zambon, Indro Montanelli e Parri.

Non appena gli occupanti s’insediano negli uffici si predispongono a operare. Saevecke decide di creare ventidue sezioni decentrate nella regione, Otto Koch si fa consegnare dalla Questura l’elenco di tutti gli ebrei presenti nel capoluogo. La lista conta circa 7.500 nomi sia di ebrei italiani sia di altre nazioni e apolidi. Nel giro di pochi giorni però i tedeschi si rendono conto “che le liste della Questura sono superate. Le famiglie ebree sono fuggite, molte si sono dotate di documenti falsi, altre si sono trasferite a Milano solo dopo la compilazione della lista”. L’Ufficio antiebraico si ostina e l’8 novembre 1943 una squadra irrompe al numero 19 di via Guastalla, sede della Comunità ebraica, per razziare uomini e beni. Durante il raid un profugo bulgaro tenta la fuga, ma Koch lo raggiunge tra le macerie del tempio e lo finisce con un colpo alla nuca. Per quanto riguarda i reati contro lo Stato chiunque può essere ritenuto sospettabile e pertanto tratto in arresto. Di solito la prassi prevede che se il prigioniero desta un certo interesse di approfondimento d’indagine, inizia per lui un pendolarismo tra San Vittore e il Regina, oppure sono gli ufficiali e i marescialli del famigerato albergo a recarsi nel carcere milanese per proseguire gli interrogatori.

Come accade a Leandro Battista Galbusera, dall’ottobre 1943 operatore dell’Ori (Organizzazione della Resistenza italiana), paracadutato il 17 marzo ’44 nei pressi del Mottarone, nella zona del lago Maggiore, con la missione di infiltrarsi nelle linee nemiche e fornire il maggior numero d’informazioni militari agli Alleati. Ma la sua radio si rompe durante il lancio e Galbusera deve riparare a Stresa, presso la famiglia Boeri. Qui lo raggiunge la notizia che la madre è gravemente malata, per cui commette errore di tornare a Sesto San Giovanni per poterla rivedere e viene riconosciuto da un vicino che, al pari di Giuda, lo vende ai tedeschi. Il 1° gennaio 1945 viene tratto in arresto insieme al padre e minacciato d’essere fucilato dinanzi al Bar Tripoli, dove sei mesi prima due operai della Falk erano stati assassinati dalla Brigata Ettore Muti. Galbusera inizia a subire dei duri interrogatori e fa la spola tra l’albergo e San Vittore. Il sergente maggiore Schoeffmann utilizza la tortura del sale in bocca. Leandro soffre, ma non rivela nulla. Il 18 gennaio 1945 è trasferito a Bolzano-Gries dove rimarrà fino al 18 maggio, quando viene liberato dagli Alleati. Le conseguenze fisiche saranno irreparabili. Testimonierà la moglie: “io ho constatato che mio marito non è che fosse diventato scemo, ma qualcosa doveva essergli successo. Gli hanno dato tante botte, gli hanno messo del sale in bocca per farlo parlare, ma lui non ha mai parlato. Quando è ritornato era un uomo rovinato perché il cervello era stato leso”.

Poche persone hanno la fortuna di poter ridiscendere con le proprie gambe la scalinata del Regina e riattraversare l’atrio, dove campeggiano una gigantografia del Fuhrer, fiancheggiata ai lati dalla svastica e dal simbolo delle SS, e passare dinanzi al corpo di guardia del vestibolo senza problemi. Uno di questi fortunati è Carlo Travaglini, nome di battaglia Luca, italiano di padre e tedesco per parte di madre, accompagnato dal giovane amico Lamberto Caenazzo nel tentativo disperato di salvare il proprio ex datore di lavoro, Roberto Leperit. Entrambi sono ricercati, ma contano sul fatto che nessuno possa immaginare presentarsi al portone un nemico della Germania . Alle 10.45 dell’11 novembre 1944 entrano e dopo aver presentato i documenti si vedono rilasciare il lasciapassare dal piantone, che si è trovato di fronte “un tedesco dal fare deciso e ha chiesto d’incontrare nientemeno che un maggiore delle SS di cui conosce il nome”. Travaglini si presenta con il vero nome, si reca dal maggiore Korper e apprende che “Leperit dal 17 ottobre è stato trasferito al campo di transito di Gries, in provincia di Bolzano”. Travaglini saluta, andrà a Bolzano per tentare di liberarlo, purtroppo giungerà tardi. Un altro che può vantare di essere stato sottoposto a interrogatorio ed essere sfuggito agli artigli di Klemm è l’avvocato Giulio Agostino Astoli. L’incubo inizia intorno alla mezzanotte del 31 dicembre 1944, quando bussano alla porta del suo appartamento, al numero 14 di corso di Porta Vittoria. Nonostante l’ora tarda, l’avvocato si fa coraggio e apre. Immediatamente “entrano di quattro giovanotti in borghese, alti, forti, decisi, armati. Uno si presenta come maresciallo Klemm, nome a quei tempi assai noto, unitariamente, all’altro maresciallo, feroce torturatore, chiamato maresciallo Koch, che operava nelle villette di San Siro. Klemm comandava, presso l’Albergo Regina, due giannizzeri e un italiano facente funzioni d’interprete”. Il Koch a cui si riferisce Astoli è cittadino italiano, il famigerato torturatore di Villa Triste, come a Milano è ormai chiamata villa Fossati, al numero 17 di via Paolo Uccello.

Il sottufficiale tedesco, senza preamboli, comunica all’avvocato che è convocato al Regina, ma non chiarisce le motivazioni. L’avvocato si veste lentamente e cammina per le vie deserte della città: “il tempo era quasi scuro, faceva freddo, non una persona, non un cane, proprio nessuno. Sembravamo in una città completamente morta. […] L’Albergo Regina faceva angolo fra via Santa Margherita e via Silvio Pellico e sotto al piano terreno c’erano gli uffici del “Corriere della Sera”. […] Bussato alla porta che era di ferro, questa si aprì con uno scatto elettrico; entrammo. Appena dentro, subito mi vennero incontro due o tre uomini tedeschi in divisa. Dato che non avevo nessun’arma, due di essi mi accompagnarono ai piani superiori a piedi. Ogni piano aveva sul terminale d’ingresso una porta elettrica che essi, con un cenno speciale, facevano aprire. L’accoglimento militarmente severo e feroce, l’ambiente scuro e direi nemico, profondamente nemico, infine questo mezzo di chiusura di ogni singolo piano che dava l’impressione di essere completamente in balia di estranei, tutto era poco rassicurante”.

Lo conducono in una stanza del secondo piano. Ricorda Astoli: “era arredata semplicemente, un grande scaffale di carte sui lati e nel mezzo una larga scrivania; seduti ai tavoli quattro sbirri giovani, bei ragazzi anche, visi molto severi e decisi e in mezzo a loro troneggiava il mio famoso maresciallo Klemm. Ciascuno di essi aveva d’innanzi una lunga pistola automatica a più colpi, di quelle che portavano i tedeschi, e una bomba a mano. Mi fecero sedere di fronte a loro e iniziarono l’interrogatorio”. Il sottufficiale gli chiede se è ebreo. Questa domanda solleva l’avvocato, non sanno che è un partigiano, tesoriere della Resistenza emiliana e dell’Oltrepò pavese. Mentre gli inquisitori parlano, la sua mente cerca di scoprire chi abbia potuto accusarlo e dopo aver passato in rassegna ogni persona che conosce si rende conto che il delatore è un componente della temuta X Mas, figlio della portinaia dello stabile di via Corridoni dove il professionista ha lo studio. Astoli decide così di giocare il tutto per tutto e sfruttando la padronanza della lingua tedesca, appresa durante i periodi di studio all’università di Friburgo e a Heidelberg, dichiara di “amare soltanto la Germania, di aver speranza soltanto nella vittoria del Fuhrer, insomma tutto quanto era necessario per far credere che se i nazisti erano loro, ancor più nazista ero io”. Il maresciallo Klemm si convince e lo lascia andare. L’avvocato rientrando a casa si renderà conto “di avere un gran ciuffo di capelli bianchi” per la paura provata.

Di solito sono le donne – madri, mogli, figlie, sorelle, amanti e fidanzate – a recarsi all’Albergo per sapere che fine hanno fatto i congiunti. Una di loro è Annunziata, moglie di Luigi Pietro Cappelletti, operaio aggiustatore presso la Breda di Sesto San Giovanni, sezione elettromeccanica. Colpevole di aver aderito allo sciopero del marzo 1944. Nella notte del 12 viene prelevato, come i suoi compagni, da casa e condotto prima presso il quinto raggio di San Vittore e dopo al carcere di Bergamo, luogo di transito per la deportazione. La moglie non si arrende e si reca al Regina: “l’ambiente – ricorderà anni dopo – era impressionante; appena si giungeva in cima alle scale si chiudevano i cancelli. Sembrava di essere già in prigione. Un soldato mi ha accompagnata da un certo tenente Serrani, il quale mi ha chiesto che cosa desideravo; io gli ho spiegato la situazione di mio marito e lui mi ha risposto: signora suo marito è un traditore della patria e merita quello che ha! Io ho replicato che il traditore era lui che tra l’altro indossava la divisa delle SS. Il tenente mi ha cacciata via in malo modo urlando come un matto”. Annunziata non si rassegna e ritorna varie volte, un giorno all’uscita dall’hotel viene avvicinata da un signore distinto, che saluta e le dice “Signora non continui ad andare all’Hotel perché qualche volta, mentre esce di lì, le potrebbe succedere qualche cosa”. Quasi sicuramente è uno degli uomini di Osteria che in quei mesi hanno deciso di passare con gli Alleati.

Ogni arrestato è condotto a San Vittore eletto da Saevecke a dependance del Regina. Il penitenziario ha una struttura a raggera, i 6 bracci suddivisi sono così suddivisi dai tedeschi: il 1° braccio ospita camere per soldati e personale amministrativo, uffici, stanze per la perquisizione, e il barbiere; nel 4° viene allestita l’infermeria, la farmacia e una piccola camera operatoria; il 5° è destinato alla reclusione degli ebrei e dei soggetti più pericolosi; il 6° ai detenuti politici e agli imputati di omicidio. Tutti sono sottoposti al codice penale militare tedesco. La sezione italiana riunisce il 2° e il 3° braccio, in cui vengono rinchiusi i criminali comuni, verso i quali vengono applicate le norme della Repubblica di Salò. La direzione di queste due sezioni è di competenza del dott. Gino Borgioli. Alberto Damiani, delegato del CLN lombardo, nel dicembre 1943 invia ai servizi alleati un rapporto sulla situazione della prigione: “le carceri di San Vittore sono riservate, quasi esclusivamente, ai politici e la custodia è affidata alle SS; i prigionieri vivono nelle celle incatenati alle mani e ai piedi e solo dieci minuti al giorno vengono slacciati per mangiare e per i bisogni corporali. Cosi incatenati vengono fustigati e la tortura normale è quella di mettergli le dita delle mani sotto la pressa. Si parla di altre torture spaventevoli! Uno dei nostri amici è stato visitato: piagato in tutto il dorso, mani spaventevolmente tumefatte, polsi sanguinanti”.

Ad assistere tutti, soprattutto i prigionieri politici e gli ebrei si prodigano le suore della Carità, tra cui Enrichetta Alfieri, soprannominata per la sua abnegazione “l’Angelo di San Vittore”. Virginia Dal Pozzo, arrestata insieme al figlio Manfredo, il 21 febbraio 1944, dichiarerà a riguardo: “le suore di San Vittore sono andate da Schuster, dal vescovo, a dirci di far cambiare posto perché […] le torture che fanno le sentono tutti, e quelli che sono in prigione stanno male. Quando andavamo ‘all’aria’ stavamo male perché sentivum quelle cose lì […] e allora hanno cambiato. Li hanno messi nelle cantine a torturare… perché non si poteva sentire […]. Le suore sono andate a chiedere che cessassero le torture. […] Non so se era suor Enrichetta o è andata la madre superiora”. Varcata la soglia i prigionieri vengono condotti all’Ufficio matricola dove viene registrato nome, cognome e professione, quindi è assegnato un numero progressivo, e si riportano la data e l’ora di arrivo. In alcuni casi viene aggiunta una U, altre volte una CC o una KV per indicare il campo di concentramento di transito di destinazione. Quindi l’arrestato viene accompagnato nel braccio e nella cella da cui potrà uscire solo per essere condotto nella camera adibita a interrogatorio, o meglio a tortura, situata al piano terra. Qui agiscono sia le SS sia i militi dell’Upi, spesso alternandosi nel pestare il povero sfortunato, più il soggetto resiste più i torturatori si accaniscono contro, come accade all’avvocato Gasparotto, esponente di primo piano di Giustizia e Libertà. Un’altra camera è temuta dai prigionieri, si trova nel 2° raggio adibita al “castigo del Barilla”, consiste nel porre il detenuto “su una lettiera di ferro, legato mani e piedi e lasciato senza cibo né acqua per tutta la durata del castigo”. I carnefici non hanno pietà e non risparmiano le donne che sottopongono “alla scottatura dei capezzoli con la brace della sigaretta o lo strappo dei peli nella regione pubica” oppure privano la sfortunata del sonno, come accade per quindici giorni a Maria Arata. La sua tempra riesce a resistere e non rivela alcun nome.

I nazifascisti non rispettano neanche i sacerdoti, tra cui l’anziano arciprete di Calolziocorte, oggi in provincia di Lecco, Achille Bolis. Costui viene arrestato, insieme con il parroco don Tommaso Rota e condotto dapprima alla Casa del Fascio di Bergamo con l’intento di farlo parlare, ma senza riuscire. Irritati, i torturatori lo mettono, sotto custodia, su un camion dove trascorre tutta la notte, nonostante sia febbricitante. L’indomani pomeriggio giunge a San Vittore. Dopo un violento pestaggio, è condotto in cella dove spira poche ore più tardi. La protesta dell’Arcivescovado è immediata, le autorità tedesche cercano, maldestramente, di nascondere l’omicidio facendolo passare per aneurisma cardiaco. Altri prelati vengono condotti nel carcere, ricordiamo i nomi: don Carlo Gnocchi, don Davide Perniceni, don Paolo Liggeri, don Giuseppe Tettamanti, il padre cappuccino Gianantonio Agosti, don Franco Rimoldi, don Giovanni Barbareschi, don Tranquillo Dalla Vecchia, don Antonio Gatto. Nel novembre del 1943 all’interno del carcere si manifestano alcuni casi di malattie infettive, per cui i tedeschi telefonano all’ufficio d’igiene e richiedono l’invio di un medico. Giunge il dottor Stella che seguirà i torturati fino alla primavera ’44 e nel dopoguerra testimonierà in tribunale: “i tedeschi frustavano […] ma non colpivano in malo modo. Cioè frustavano per ottenere il loro scopo, ma non davano una frustata in più. E ciò al contrario dei repubblichini italiani, che picchiavano con molta maggiore cattiveria. [..] Avvenivano molti maltrattamenti, ma era per ottenere un determinato scopo, non per sadismo”. La deposizione verrà contestata.

Dopo Stella sarà il dottor Cesare Gatti, medico militare e antifascista, a occuparsi dei prigionieri di San Vittore. A differenza del predecessore si adopera per lenire le sofferenze fisiche e morali dei detenuti, si prodiga nel soccorso ai politici, è latore di messaggi all’esterno della struttura, introduce anche denaro, somministra farmaci atti a causare l’insorgere di sintomatologie da ricovero ospedaliero per favorire la fuga di alcuni e a ogni partenza per la deportazione riesce, con varie scuse e adducendo motivazioni di ogni genere, a far depennare qualcuno dalla lista. Addirittura una volta si offre di sostituire un detenuto in gravi condizioni. Il medico ha modo di entrare nel girone infernale del braccio destinato agli ebrei, ma prima i due marescialli dipendenti da Saevecke gli ricordano che “gli ebrei sono scarafaggi e vanno schiacciati”. Vi confluiscono anche gli ebrei piemontesi, liguri e della zona di frontiera italo svizzera. Per questa ragione il 4° braccio, al terzo piano, non basta più e agli ebrei sono destinate anche le celle del pianterreno e del 5° braccio all’ultimo piano. Il medico può accertare le condizioni di totale promiscuità in cui vivono, niente ora d’aria e divieto di ricovero in infermeria in caso di malore. Dalle 7 del mattino sino alle 7 di sera devono restare in piedi e guai a chi non esegue gli ordini. L’unico filo che li unisce al mondo sono gli scopini, detenuti politici, che si preoccupano di aiutare per come possono i prigionieri.

“L’ultimo dell’anno del 1944 – ricorderanno Evelina e Bianca Montefiore – si è verificato un fatto di eccezionale delicatezza da parte loro. Bussarono agli spioncini chiedendo ‘quanti siete?’, e noi di rimando ‘sei’. Allora ci regalarono sei pezzetti di cioccolato ‘con tanti auguri’”. Anche alcuni tra i secondini, tutti italiani, offrono aiuto ma se scoperti sono deportati: è la sorte toccata a Marco Dessi, Luigi Cesareo, Sebastiano Pieri e Matteo Speranza. Neppure i detenuti comuni assistono indifferenti. Lo racconterà anni dopo Liliana Segre, che a San Vittore resterà ben 40 giorni, fino a quel 30 gennaio 1944 quando è una delle 605 persone scortate al Binario 21 della Stazione centrale di Milano e fatte salire sui vagoni blindati destinati ad Auschwitz. “Affacciati ai ballatoi – ha ricordato la senatrice a vita, scampata alla Shoah – ci gridavano delle frasi meravigliose: forza; coraggio, abbiate fede, non avete fatto niente. (…) Uno ci gettò un pacchetto di biscotti, altri un paio di calzini di lana, altri tavolette di cioccolata, qualsiasi cosa, volevano dimostrarci il loro affetto”. Il medico Gatti non si adegua strettamente alle direttive dei nazisti e ogni giorno passa nelle stanze dove sono trattenuti gli ebrei, del resto non possono accedere all’infermeria, ma non è vietato visitarli. La notizia giunge al capitano Theodor Emil Saevecke che lo convoca personalmente, gli grida che quel comportamento è proibito. Il medico risponde “Io sono stato comandato dai fascisti al carcere, quindi gli ordini li prendo dai fascisti. Voi avete un problema razziale che è diverso dal nostro. Comunque io ci vado. Se non le accomoda più che io ci vada, mi faccia allontanare dal carcere”. Saevecke lascia perdere. Nei primi giorni di aprile 1945 le unità anglo americane, sfondata la Linea Gotica, dilagano nella Pianura Padana, sulle bocche dei milanesi risuona la frase “la libertà la va a minuti”. Il 25 aprile è il giorno dell’insurrezione popolare, mentre Mussolini fugge verso la Svizzera. I tedeschi decidono di trattare, il generale Karl Wolf, plenipotenziario militare per l’Italia, incontra gli Alleati e cerca di definire una resa “onorevole”. Nel carcere di San Vittore con il passare delle ore la situazione diviene surreale, le guardie italiane si dileguano e all’interno delle celle alcuni detenuti politici s’impadroniscono delle armi. I tedeschi propongono di liberare sessanta detenuti politici, che però, compatti, rispondono “o tutti o nessuno”. Alle 18 si presenta alla porta carraia una squadra SS per chiedere la liberazione di Pietro Koch e dei suoi sodali: Guido Stampa, Armando Tela, Guglielmo Blasi, Augusto Trinca.

I tedeschi minacciano una carneficina se non si assecondano le richieste. Alla fine i pericolosi uomini vengono liberati, anche se non andranno molto lontano. Il 5 giugno 1945 sarà fucilato a Roma, a Forte Bravetta. Alle 19 il Comitato di Liberazione Alta Italia comunica che i detenuti possono abbandonare il carcere, a esclusione dei “comuni” colpevoli di efferati delitti e le spie. Il poeta e letterato Sergio Solmi ricorderà: “Uscimmo a gruppi dal raggio, entrammo nell’Ufficio matricola deserto per ingannare le sentinelle fasciste e tedesche che ancora presidiavano le mura e assistevano, chine sui bordi, con aria stupita e interrogativa, a un cosi insolito numero di liberazioni. I partigiani più giovani e in gamba ci proteggevano armati, e seppi dopo che nove di quei generosi, all’uscita di San Vittore, avevano trovato la morte. Fu così che me ne uscii anch’io, verso le sette di sera del 25 aprile, con il mio fagotto sotto il braccio, dal portone di via Papiniano. Davanti al carcere (…) donne levavano al cielo le braccia benedicenti. I prigionieri si allontanavano soli o a piccoli gruppi per le vie deserte, donde cominciavano a giungere lontani i crepiti di fucilate”.

Mentre la popolazione di Milano combatte, i tedeschi ripiegano ma non quelli dell’Albergo Regina, impegnati a bruciare ogni documento compromettente. I germanici dichiarano di volersi arrendere solo nelle mani degli americani, mentre il CLN temporeggia per evitare inutili spargimenti di sangue. Nell’albergo bunker giunge il capitano dell’OSS (il servizio segreto Usa) Emilio Quentin Daddario per trattare con il colonnello delle SS Walter Rauff. Dopo una notte di trattative si giunge a un accordo e l’indomani pomeriggio l’albergo viene sgombrato. Gli ufficiali, i sottufficiali della Gestapo e il resto degli abitanti dell’Albergo sfilano, tra due ali di folla, guardati con disprezzo e rabbia, filmati da un cineoperatore della V Armata e fotografati da un partigiano della brigata Moscatelli. Il gruppo attraversa via Dante, preceduto da due ufficiali che si coprono il volto davanti agli obiettivi, quindi gli ufficiali vengono fatti salire a bordo di auto scoperte, mentre gli altri sono caricati su camion. La folla cerca di ostacolare la loro partenza, tanto che i militari americani sono costretti a intimidirla sparando alcune raffiche di mitra in aria. Del colonnello Walter Rauff si perdono le tracce: sarà “pescato” a Santiago del Cile dall’Interpol e arrestato solo il 6 dicembre 1962.

Neppure Saevecke compare nei fotogrammi, riuscirà a riciclarsi, reclutato dagli Alleati con il nome in codice Cabanio, e a sfuggire alle indagini istruite dello Special Investigation Branch sui criminali di guerra nazifascisti. Inutili anche le foto e le quaranta testimonianze raccolte a suo carico sulla strage di Piazzale Loreto del 10 agosto 1944. Il fascicolo numero 2167, riguardante 13 tedeschi e 4 italiani, finirà nell’«armadio della vergogna» e Saevecke potrà rientrare in patria e addirittura riprendere servizio nel corpo della polizia della Germania occidentale. In breve tempo fa pure carriera, riuscendo a diventare vicedirettore dei servizi di sicurezza del ministero degli Interni. La notte del 27 ottobre 1962 organizza e fa eseguire perfino una irruzione illegale, dal momento che il codice penale tedesco impedisce le perquisizioni notturne, ai danni della redazione e dei giornalisti del settimanale “Der Spiegel” che ha osato pubblicare un reportage, firmato Alehrs, in cui denuncia l’impreparazione della Budenswehr, l’esercito della Repubblica federale, in occasione delle manovre atlantiche “Fallex 62” svolte in settembre alla presenza del ministro della Difesa Usa Robert McNamara.

Il 30 novembre dello stesso anno, un cablogramma con una foto inviati dal Comitato combattente della Resistenza antifascista di Berlino Est (Komitee der Antifaschistischen Widerstandskampfer) arriva sulla scrivania del segretario dell’Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (Aned) Giovanni Melodia: si chiedono informazioni sull’attività di Saevecke a Milano durante l’occupazione. Così, tre mesi dopo scoppia lo scandalo, che pone ancora più in difficoltà il governo Adenauer. Saevecke nega ogni addebito, dichiara di non essere mai stato una “testa di morto”, nomignolo con cui venivano indicate le SS, ma un semplice funzionario della Kriminalpolizei, la polizia giudiziaria.

La stampa tedesca chiede la sua destituzione, il governo tergiversa sostenendo che aveva i requisiti per ricoprire un incarico statale, tuttavia l’indignazione monta e rischia di travolgere l’intera struttura governativa. Il 15 marzo 1963, il ministero degli Interni invia a Milano il consigliere di Stato Gerhard Wiedemann per raccogliere le deposizioni e le prove accusatorie che, qualora ritenute probanti, daranno luogo a un’inchiesta penale. Nel frattempo il Consiglio comunale di Arona, la sera del 2 marzo 1963, ha votato una mozione con cui chiede al governo italiano di porre in atto tutte le iniziative necessarie per accertare le reali responsabilità dell’alto ufficiale delle SS nell’eccidio di Fondotoce del 25 giugno 1944. L’allora presidente del Consiglio Amintore Fanfani assicura, di comune accordo con il ministro degli Esteri, Attilio Piccioni, di operare per individuare il colpevole. Anche la Procura di Milano apre un fascicolo, ma il 20 maggio 1963, mai trasmesso a Bonn, viene archiviato. La notizia viene battuta, tra l’indifferenza generale, il 21 novembre 1964, dall’agenzia di stampa sovietica Tass. L’ufficiale continuerà a ricoprire la sua posizione fino al 1971, per poi andare tranquillamente in pensione. In realtà tutto si arenerà, occultato, e l’Albergo Regina sino alla fine degli anni Sessanta continuerà a svolgere l’attività come se nulla lì dentro fosse accaduto,

Bisognerà attendere la fine del 2008 affinché con una petizione al sindaco Letizia Moratti e al Consiglio comunale di Milano si chieda l’apposizione sull’edificio di una lapide in memoria. Che si rivela impresa non facile, realizzata solo grazie alla determinazione di un gruppo di cittadini, di sopravvissuti ai campi di sterminio e di associazioni, tra cui l’Anpi. Finalmente nel Giorno della Memoria 2010 si scopre una targa in via Silvio Pellico n. 7 con la scritta: “Qui, dove era l’Albergo Regina, si insediò il 13 settembre 1943, il quartiere generale nazista delle SS a Milano. Qui furono reclusi, torturati, assassinati, avviati ai campi di concentramento e di sterminio antifascisti, resistenti, esseri umani di cui il fascismo e il nazismo avevano deciso il sistematico annientamento. Una petizione popolare ha voluto questa lapide per la memoria del passato, la comprensione del presente, la difesa della democrazia, il rispetto dell’umanità. 27 gennaio 2010, Giorno della Memoria. 65 anni dopo la liberazione dell’Albergo Regina”.

La lapide verrà offesa cinque anni dopo da un atto vandalico. Quest’anno, lo scorso 2 maggio ne è stata apposta una nuova che per la prima volta ricorda anche le vittime ebraiche dell’ex quartier generale SS.

Stefano Coletta

Bibliografia:

Luigi Borgomaneri, Hitler a Milano. I crimini di Theodor Saevecke, capo della Gestapo, Datanewe, 1997;

Antonio Quatela, Hotel Gestapo. Milano settembre 1943-aprile 1945, Milano, Mursia, 2016;

A. Quatella. Sei petali di sbarre e cemento, Milano, Mursia, 2013.

Pubblicato lunedì 12 Settembre 2022

Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/a-milano-nelle-segrete-della-tortura-e-della-deportazione-lalbergo-regina/