Tutto cominciò allora, durante gli anni Novanta del Novecento, ma se si vuole intendere quanto si è delineato in Italia, concentrando l’attenzione particolarmente sulla prima metà del decennio, bisogna tenere ben presente il rapporto tra quadro nazionale e scenario internazionale. In altri termini, non si può prescindere dall’analisi dei nessi tra l’una e l’altra dimensione. E ciò è tanto più vero in un’epoca, come quella contemporanea, contraddistinta da poderose spinte alla mondializzazione dei processi storici e da giganteschi fenomeni di massificazione in ogni ambito della società [1]. In quest’orizzonte temporale e problematico va situata la tortuosa transizione politica italiana, il cui tellurico inizio ha avuto luogo nel 1992 con la crisi dell’assetto preesistente.

Nel breve volgere di un biennio un intreccio di fattori, operanti su scala e con velocità differenti, determina un passaggio cruciale nella storia italiana: il repentino disfacimento del sistema politico, così come si era venuto configurando nella stagione segnata, per un verso, dal duello bipolare sovietico-statunitense e, per l’altro, dalla centralità della Democrazia Cristiana (Dc), quale perno inamovibile delle coalizioni governative, e dalla conventio ad excludendum nei confronti del Partito Comunista Italiano (Pci); nonché dal lungo ciclo espansivo del capitalismo in America e nell’Europa Nord-occidentale prima e dal suo incepparsi e riproporsi poi. Alcuni di tali fattori – è necessario puntualizzarlo – sono riconducibili alle dinamiche di lungo periodo dell’età repubblicana; altri rinviano agli sviluppi più recenti della vita sociale, economica e politica italiana; altri, ancora, sono innescati dai cambiamenti epocali che, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, ridisegnano il panorama internazionale.

Nel breve volgere di un biennio un intreccio di fattori, operanti su scala e con velocità differenti, determina un passaggio cruciale nella storia italiana: il repentino disfacimento del sistema politico, così come si era venuto configurando nella stagione segnata, per un verso, dal duello bipolare sovietico-statunitense e, per l’altro, dalla centralità della Democrazia Cristiana (Dc), quale perno inamovibile delle coalizioni governative, e dalla conventio ad excludendum nei confronti del Partito Comunista Italiano (Pci); nonché dal lungo ciclo espansivo del capitalismo in America e nell’Europa Nord-occidentale prima e dal suo incepparsi e riproporsi poi. Alcuni di tali fattori – è necessario puntualizzarlo – sono riconducibili alle dinamiche di lungo periodo dell’età repubblicana; altri rinviano agli sviluppi più recenti della vita sociale, economica e politica italiana; altri, ancora, sono innescati dai cambiamenti epocali che, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, ridisegnano il panorama internazionale.

Il decennio si apre, infatti, all’insegna di un’inequivocabile discontinuità, che vede sul piano geopolitico la rilegittimazione della guerra «come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», con l’accendersi di drammatici conflitti. A onta del mal riposto ottimismo, sbandierato immediatamente dopo il crollo del Muro di Berlino, avvenuto il 9 novembre 1989 («è scoppiata la pace» titolano in quei giorni i quotidiani), vanno ben presto sanguinosamente in frantumi consolidati equilibri, destabilizzando intere regioni [2]. È appena il caso di accennare all’operazione «Tempesta nel deserto», scatenata il 17 gennaio 1991 dalla coalizione internazionale guidata dagli Usa del repubblicano George H. W. Bush, sotto l’egida dell’Onu, contro l’Iraq di Saddam Hussein, che aveva invaso il 2 agosto 1990 il Kuwait, per impadronirsi dei giacimenti petroliferi del confinante emirato arabo e rifarsi così delle ingenti spese sostenute, tra il 1980 e il 1988, nel tentativo di rovesciare militarmente – con la benedizione delle grandi potenze – il regime teocratico degli ayatollah iraniani.

Senza dimenticare, inoltre, la cruenta disgregazione della Jugoslavia, devastata tra il 1991 e il 1999 da una serie di atroci conflitti, esacerbati dalle mire e dalle rivendicazioni di contrapposti etnonazionalismi, a partire da quello serbo. Prima grave crisi europea manifestatasi all’indomani dell’implosione del blocco sovietico, quella che divampa nel Paese balcanico è la prima guerra combattuta nel Vecchio Continente dopo il 1945, con il coinvolgimento indiretto della Germania e del Vaticano. La disintegrazione è accelerata – occorre sottolinearlo – dal pronto riconoscimento, nel 1991, della Slovenia e della Croazia da parte dei governi della Cee, in seguito alle pressioni tedesche, e dall’esplicita presa di posizione del papa, Giovanni Paolo II, a favore della cattolica Croazia. E, per finire, non si dimentichi l’attacco della Nato contro la Serbia, deciso nel 1999 dal presidente degli Usa di quel tempo, il democratico Bill Clinton.

C’è da rilevare che, in spregio all’articolo 11 della Costituzione, l’Italia prende parte in quegli anni a due guerre, che lacerano le coscienze laiche e religiose (Golfo, 1991 – Kosovo 1999), come membro in una circostanza dell’Onu e nell’altra della Nato; partecipa pure alla controversa “missione di pace” nella Somalia sconvolta dalla guerra civile (dicembre 1992 – maggio 1993) [3] e ad altre due missioni in Bosnia e in Albania.

La conclusione della Guerra fredda, con l’uscita di scena dell’Urss e del cosiddetto «socialismo reale» – protagonisti indiscussi del «Secolo breve» – si riverbera inesorabilmente sull’Italia, fino a quel momento Paese strategicamente rilevante, data la sua collocazione di frontiera tra i blocchi geopolitici dell’Ovest e dell’Est. Non passano tre giorni dall’evento altamente simbolico dell’abbattimento del Muro di Berlino che il segretario del Pci, Achille Occhetto, avvia l’iter destinato a scompaginare un originale e importante patrimonio ideale e politico maturato dentro la storia d’Italia e nella più che secolare esperienza del movimento operaio internazionale. Dopo una travagliata discussione interna, e mentre è ancora impegnato insieme con le varie anime del pacifismo contro l’intervento occidentale nel Golfo Persico [4], il Pci al Congresso di Rimini (31 gennaio – 4 febbraio 1991) assume la nuova denominazione di Partito democratico della sinistra (Pds), ripudiando qualsiasi prospettiva di tipo comunista. Da esso si stacca una combattiva minoranza che dà vita, il 10 febbraio, al partito della Rifondazione comunista.

Nel dicembre dello stesso anno il Pds chiede la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga per attentato alla Costituzione, ma – va ricordato – il Parlamento boccia la sua richiesta. Il 23 ottobre 1990 era venuta alla luce l’esistenza di Gladio, un’organizzazione sospettata di essere implicata negli efferati episodi della «strategia della tensione». Ciò aveva suscitato le ire del Capo dello Stato, che aveva avuto la delega politica e amministrativa di questa struttura atlantica, parallela ai servizi segreti italiani, sin dal 1966 in qualità di sottosegretario alla Difesa. Tra i primi ad aver colto il legame tra la fine della Guerra fredda e il precipitare dell’involuzione del sistema politico, Cossiga, con questa e altre esternazioni, che caratterizzano il segmento terminale del suo mandato (1985-`92), contribuisce a «picconare» l’assetto politico vigente.

Nel dicembre dello stesso anno il Pds chiede la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga per attentato alla Costituzione, ma – va ricordato – il Parlamento boccia la sua richiesta. Il 23 ottobre 1990 era venuta alla luce l’esistenza di Gladio, un’organizzazione sospettata di essere implicata negli efferati episodi della «strategia della tensione». Ciò aveva suscitato le ire del Capo dello Stato, che aveva avuto la delega politica e amministrativa di questa struttura atlantica, parallela ai servizi segreti italiani, sin dal 1966 in qualità di sottosegretario alla Difesa. Tra i primi ad aver colto il legame tra la fine della Guerra fredda e il precipitare dell’involuzione del sistema politico, Cossiga, con questa e altre esternazioni, che caratterizzano il segmento terminale del suo mandato (1985-`92), contribuisce a «picconare» l’assetto politico vigente.

Un altro contributo in tale direzione viene dall’introduzione del meccanismo elettorale maggioritario, obiettivo di un composito fronte referendario, animato soprattutto dal democristiano Mario Segni, figlio dell’ex presidente della Repubblica Antonio, che si ripromette di favorire l’instaurazione di un compiuto bipolarismo. Se un primo referendum (giugno 1991) abolisce l’opzione delle preferenze plurime, che esalta la prassi collaudata del «voto di scambio» e del clientelismo politico; un secondo, che si tiene nell’aprile 1993, modifica in senso maggioritario la legge elettorale del Senato. Altri due referendum, promossi dai radicali di Marco Pannella, rimuovono la legislazione punitiva per l’uso personale di droghe e cassano il finanziamento pubblico dei partiti con il 90% dei consensi. Queste campagne referendarie di Segni e dei radicali inducono il Parlamento, spinto anche dall’esito delle consultazioni politiche del 5-6 aprile 1992, ad approvare nell’agosto 1993 una legge elettorale di tipo misto, ma prevalentemente maggioritario, con il 75% dei collegi a scrutinio uninominale: il cosiddetto «Mattarellum», dal nome del relatore Sergio Mattarella, teso a schiudere le porte a una democrazia dell’alternanza sul modello anglo-americano, mai sperimentata fino allora in Italia [5].

Secondo Domenico Losurdo, il successo di quelle battaglie politiche e il varo dell’uninominale avrebbero spostato di lì a pochissimo i rapporti di forza a vantaggio delle classi abbienti, spianando la strada a un «bonapartismo soft», «il cui avvento […] è sempre stato preceduto dalla liquidazione, dallo smantellamento o svuotamento di organizzazioni di massa (partiti o sindacati) suscettibili di ostacolare il rapporto immediato e mediatico tra capo e seguaci» [6]. Un «bonapartismo soft», che avrà in Silvio Berlusconi il suo principale artefice, e che l’intellettuale marxista scomparso nel 2018 considera «il terzo movimento reazionario nella storia dell’Italia unita» [7], dopo i conati liberticidi e il tentativo di colpo di Stato di fine Ottocento e la reazione fascista sfociata nella Marcia su Roma. È bene rammentare adesso che la riforma elettorale in senso maggioritario era un punto qualificante del «Piano di Rinascita Democratica» della loggia massonica P2 di Licio Gelli, insieme con la netta preminenza da assicurare alla tv privata su quella pubblica [8].

Nel processo di dissoluzione del vecchio sistema politico italiano, già scosso dalle ripercussioni dei tellurici sommovimenti in campo internazionale tra il 1989 e il 1991, un notevole peso ha – è opportuno rimarcarlo – l’affiorare in tutte le sue proporzioni del capillare fenomeno di malcostume politico e morale noto come Tangentopoli e portato clamorosamente alla ribalta il 17 gennaio 1992, quando è arrestato a Milano, mentre riceve una tangente di sette milioni di lire, un ex consigliere provinciale del Psi, Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, ente pubblico per l’assistenza agli anziani. Ha inizio così l’inchiesta Mani pulite, che mette a nudo l’ampia zona di illegalità tra politica e affari, con il coinvolgimento di imprenditori, burocrati, amministratori ed esponenti grandi e piccoli di quasi tutti i partiti. Finisce sotto la luce dei riflettori mediatici e giudiziari quello che lo storico dell’economia Giulio Sapelli ha acutamente definito «il “meccanismo unico” della corruzione tra economia e politica» [9], la compenetrazione fra economia mista e partiti di governo, che si è estesa e ramificata tra la fine degli anni Settanta e il decennio successivo, «esposta ad ogni degenerazione anche a causa del persistente rifiuto dell’alternanza e del perdurante blocco della democrazia» [10].

In un clima giustizialista, alimentato potentemente dai mass-media, il pool della procura di Milano, formato da Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, Gerardo D’Ambrosio, Piercamillo Davigo, e diretto da Francesco Saverio Borrelli, i cui volti diventeranno familiari per milioni di italiani, tenta di rompere il circolo vizioso della corruzione nella vita pubblica. Il loro esempio viene seguito da altri magistrati in tutta Italia. Sotto il profilo giudiziario gli inquirenti di Mani pulite, che svelano l’intreccio fraudolento e perverso tra il ceto politico e gli ambienti imprenditoriali, arrivano a indagare su 4.520 persone, ottenendo 3.200 richieste di rinvio a giudizio e 1.254 condanne, mentre il totale delle tangenti avrebbe superato, secondo alcune stime, i 3.500 miliardi di lire [11].

L’operato della magistratura milanese, capace di richiamare su di sé l’attenzione della stampa internazionale, è salutato entusiasticamente dall’opinione pubblica: sui muri e i monumenti del capoluogo lombardo si leggono scritte inneggianti soprattutto ad Antonio Di Pietro, il sostituto procuratore di origini molisane dai modi spicci ma dalle tecniche d’indagine innovative ed efficaci, assurto nel giro di qualche mese a un’eccezionale popolarità nell’intero Paese. Intanto, il 16 luglio 1992, scattano le manette per Salvatore Ligresti, il più importante costruttore della città ambrosiana. La «Milano da bere» appare ormai sempre più come l’epicentro del malaffare. Con l’allargarsi dell’inchiesta a macchia d’olio vengono investite le élite politiche ed economiche, nazionali e locali, specialmente i vertici della Dc e del Psi e i loro tesorieri. Dal 1993 sono coinvolti, sia pure in misura minore, anche il Pci-Pds e la Lega lombarda, né sono risparmiati giganti dell’economia privata e pubblica come la Fiat, l’Eni, l’Enel, l’Olivetti, la Montedison e il gruppo Fininvest di Berlusconi.

In tale contesto alcuni imputati in attesa di giudizio, schiacciati dallo stigma della disapprovazione sociale e morale, si suicidano in carcere. Il 2 settembre 1992, il deputato socialista Sergio Moroni si toglie la vita dopo aver denunciato, in una drammatica lettera al Presidente della Camera Giorgio Napolitano, «il grande velo di ipocrisia (condivisa da tutti) che ha coperto per lunghi anni i modi di vita dei partiti e i loro sistemi di finanziamento» [12]. Nel luglio 1993 l’ex presidente dell’Eni Gabriele Cagliari si ammazza in cella, mentre a qualche giorno di distanza si spara nella sua abitazione di Milano, il settecentesco palazzo Belgioioso, uno dei maggiori rappresentanti della nuova leva imprenditoriale affermatasi negli anni Ottanta, il presidente della Montedison Raul Gardini, implicato nel caso Enimont, «la madre di tutte le tangenti», equivalente a 150 miliardi utilizzati per sovvenzionare i partiti.

Sul terreno di un bilancio complessivo dell’attività svolta dalla magistratura nella lotta alla corruzione, fortemente caldeggiata dall’opinione pubblica, non si può non concordare con la pacata valutazione di Paul Ginsborg, profondo conoscitore della storia dell’Italia repubblicana: «Talvolta quei magistrati usarono mezzi discutibili o commisero degli errori; quasi sempre le loro iniziative causarono tragedie personali di piccola o grande portata. Nondimeno sarebbe difficile concludere che essi agirono in malafede, o negare la straordinaria importanza del loro contributo alla vita pubblica italiana [13]».

A ben guardare, le toghe esercitano una funzione di «semi-supplenza» politica in un periodo contrassegnato dalla rovinosa perdita di credibilità della politica e dei partiti tradizionali, attestata peraltro dai risultati delle elezioni generali del 5-6 aprile 1992, che sanciscono l’irreversibile logoramento della formula del Pentapartito, con il ridimensionamento dell’asse democristiano-socialista [14]. Inoltre, mentre il Pds rastrella il 16% dei voti e Rifondazione Comunista il 5%, la Lega Nord di Umberto Bossi ottiene invece l’8,7% dei suffragi, conquistando 80 seggi in Parlamento (25 senatori e 55 deputati) e compiendo un eclatante balzo in avanti in Lombardia e nel Veneto. È la sbalorditiva performance di un partito nato ufficialmente a Bergamo, il 4 dicembre 1989, dalla fusione di sei movimenti regionalisti centro-settentrionali. Da quel momento la nuova formazione, che si identifica nel suo leader carismatico, Umberto Bossi, e incentra la propria azione politica sul tema dell’autonomismo, declinato come rivolta contro il fisco e l’invadenza dello Stato, darà voce e visibilità ai ceti produttivi del Nord-Est, irrobustitisi nelle pieghe delle trasformazioni economiche degli anni Ottanta [15].

Il sisma provocato dalla scoperta e denuncia di Tangentopoli, insieme con i colpi di maglio dei referendum del 1991 e del 1993, sconvolge la geografia politica del Paese, spazzando via la Dc, architrave di tutti i governi succedutisi dal 1946 in poi, in grado di raccogliere ancora nel ’92 il 29,7% dei voti, e il Psi, il più antico partito italiano, che precipiterà dal 13,6% del ’92 al 2,2% del ’94. La destra economica e politica, da sempre avversa alla democrazia dei partiti, additata come la causa stessa del suo degenerare in «partitocrazia», saprà trarre i vantaggi maggiori dalla spettacolarizzazione dei processi, dall’amplificazione sui media del ruolo dei giudici, dalla sospensione della funzione dei partiti, predisponendo le premesse per la vittoria di un calderone neo-conservatore, populista e plebiscitario.

Con l’avvio delle indagini giudiziarie su Tangentopoli, viste con particolare favore da quelle aree sociali e professionali compartecipi del «meccanismo unico della corruzione e della concussione», ma sempre più insofferenti verso i costi derivanti dalla mediazione esercitata dai partiti, specialmente da quelli di governo, si innesca l’implosione della nomenclatura partitica, insediatasi alla guida di un sistema basato per quasi un cinquantennio sull’egemonia della Dc. In altre parole, si scuotono così dalle fondamenta gli attori, gli equilibri e le regole non scritte del Caf, ossia dell’intesa di potere, dell’accordo informale tra i principali capi delle correnti moderate e conservatrici dello Scudocrociato, Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani, e il segretario del Psi, Bettino Craxi. È l’incipit di quella che viene etichettata allora da alcuni opinion-maker come la «rivoluzione italiana». Una «rivoluzione» che – come ha sostenuto Marco Revelli in un’acuta diagnosi apparsa nel 1996 – avrà uno sbocco moderato a opera di «interessi minacciati» e di «proprietà sfidate». Una «rivoluzione passiva», agita «dall’inerzia delle trasformazioni di fondo» dell’apparato produttivo [16].

Comunque, giunge al capolinea, in quel frangente, la stagione politica che ha in Craxi il suo maggiore ispiratore e interprete. Fautore della governabilità e incline a proporre soluzioni che contengono non trascurabili risvolti autoritari, Craxi sin dal 1979 rivendica la necessità di attuare una «Grande Riforma» dell’assetto politico-istituzionale per modernizzare il Paese. Dopo essersi sbarazzato degli oppositori interni, durante i sedici anni e mezzo in cui è stato alla testa del Psi, rende subalterno il proprio partito alle logiche della commistione con le lobbies affaristiche, accreditandolo sempre più come strumento di promozione e ascesa di un personale politico interessato ad annettersi i tanti incarichi pubblici a livello centrale e locale, che l’espansione delle competenze dello Stato aveva generato e moltiplicato nei decenni precedenti. Pur di fare del Psi il centro perpetuo della vita politica italiana, intraprende una duplice battaglia: con la Dc, finendo per adeguare il suo partito alla quarantennale pratica democristiana di occupazione dello Stato; con il Pci, non riuscendo mai a spuntarla sul piano elettorale e al prezzo di allontanarsi dalla migliore tradizione riformista del movimento operaio italiano ed europeo. Durissimo è lo scontro con il Pci, quando il governo da lui presieduto emana il «decreto di San Valentino», il 14 febbraio 1984, che taglia alcuni punti della Scala mobile, riducendo il recupero salariale dell’aumento del costo della vita. Misura che passa definitivamente grazie alla bocciatura da parte dell’elettorato del referendum sostenuto dalla maggioranza della Cgil e dal Pci e tenutosi il 9-10 giugno 1985.

film del 1986 diretto da Carlo Vanzina

Val la pena notare come il progetto complessivo di Craxi, che cerca di intercettare la marea montante degli «yuppies», delle nuove figure sociali, propiziata dalla congiuntura positiva dell’economia e dai cambiamenti da cui quest’ultima è attraversata negli anni Ottanta, metta capo – fra l’altro – alla «mutazione genetica» del Psi, progressivamente configuratosi come una macchina politica dedita alla spregiudicata raccolta di preferenze e alla costruzione di estese clientele.

Non senza pesanti conseguenze è, dunque, il dinamismo decisionista di Craxi e della corte dei suoi fedelissimi. Come ha dimostrato, in un arguto saggio, il filosofo Rino Genovese, sottolineando i tratti di continuità tra Berlusconi e il suo protettore politico degli anni Ottanta e dintorni, Craxi può essere ritenuto l’«inventore della politica-spettacolo (i famosi «nani e ballerine»), di uno stile di comunicazione essenzialmente televisivo, di un leaderismo soffocante che [azzera] la partecipazione dei militanti alla vita di partito» [17]. Non a caso, in barba a qualsiasi regola delle democrazie liberali, Craxi consegna nelle mani del tycoon milanese circa la metà del mercato televisivo e pubblicitario, imponendo nel luglio 1990 il voto di fiducia sulla cosiddetta «legge Mammì». A ragione lo storico Miguel Gotor reputa il varo di questo provvedimento legislativo, che delinea «nuovi assetti di potere, conflitti di interesse e alleanze politiche», «la data d’inizio della carambola italiana» [18]. Come altrettanto fondatamente il politologo Piero Ignazi considera il craxismo «il progenitore del berlusconismo» [19]. Del medesimo avviso è Paolo Flores d’Arcais, il direttore della rivista «MicroMega», che costantemente nei suoi articoli ha messo l’accento sulla filiazione del berlusconismo dal craxismo. A suo giudizio, nel periodo qui preso in considerazione, avviene lo scivolamento dalla destra «partitocratica», responsabile della privatizzazione della politica, alla nuova destra berlusconiana, che ben poco o nulla ha da spartire con la democrazia liberale [20].

Il passaggio del testimone da Craxi a Berlusconi matura quando il primo sta per uscire di scena. Accusato nel dicembre 1992 per la vicenda Enimont, l’11 febbraio 1993 Craxi – in vistoso calo di popolarità – è costretto a dimettersi dalla carica di segretario del Psi. Si difende – è vero – senza battere ciglio, sia nel dibattimento svoltosi presso il tribunale di Milano, sia redarguendo i colleghi deputati con due discorsi tenuti alla Camera il 3 luglio 1992 e il 29 aprile 1993, nei quali invoca una soluzione politica per Tangentopoli e insiste sulla correità di tutti i partiti nel procurarsi in maniera illecita le risorse per finanziare le loro attività. Verrà condannato per corruzione (cinque anni e sei mesi nel processo Eni-Sai) e per finanziamento illecito ai partiti (quattro anni e sei mesi nell’inchiesta per la metropolitana milanese). Non ricandidato in occasione delle elezioni del marzo 1994 e, perciò, privo dell’immunità parlamentare, per sottrarsi alla giustizia si rifugia nel maggio successivo ad Hammamet, in Tunisia, dove morirà nel gennaio del 2000.

La «grande slavina» [21], messa in moto dal susseguirsi delle inchieste giudiziarie sul ceto politico, sul blocco affaristico del Caf, travolge anche l’inossidabile e potentissimo leader democristiano Giulio Andreotti, che non riesce a coronare la sua più che quarantennale carriera politica con l’elezione a Presidente della Repubblica. Nominato senatore a vita nel 1991, in procinto di ascendere alla più alta carica dello Stato nel 1992, il più longevo governante d’Europa, il 27 marzo 1993, è accusato dalla Procura di Palermo di avere agevolato Cosa Nostra attraverso la mediazione del suo luogotenente in Sicilia, l’eurodeputato scudocrociato Salvo Lima. Questi, il 12 marzo 1992, è ammazzato dalla mafia, che lo punisce perché non ha saputo impedire la conclusione in Cassazione del «maxiprocesso» con pesanti condanne per i boss e per inviare un minaccioso monito al suo nume tutelare di Roma. Con robusti addentellati all’estero, in primo luogo negli Stati Uniti, arricchitasi con le estorsioni, il racket, il traffico di droga e il controllo degli appalti, l’associazione a delinquere isolana di stampo mafioso, comandata dal sanguinario corleonese Totò Riina, intende inoltre vendicarsi dei colpi subiti dal pool antimafia palermitano, tacitando per sempre i magistrati più impegnati nella lotta a Cosa Nostra: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La «grande slavina» [21], messa in moto dal susseguirsi delle inchieste giudiziarie sul ceto politico, sul blocco affaristico del Caf, travolge anche l’inossidabile e potentissimo leader democristiano Giulio Andreotti, che non riesce a coronare la sua più che quarantennale carriera politica con l’elezione a Presidente della Repubblica. Nominato senatore a vita nel 1991, in procinto di ascendere alla più alta carica dello Stato nel 1992, il più longevo governante d’Europa, il 27 marzo 1993, è accusato dalla Procura di Palermo di avere agevolato Cosa Nostra attraverso la mediazione del suo luogotenente in Sicilia, l’eurodeputato scudocrociato Salvo Lima. Questi, il 12 marzo 1992, è ammazzato dalla mafia, che lo punisce perché non ha saputo impedire la conclusione in Cassazione del «maxiprocesso» con pesanti condanne per i boss e per inviare un minaccioso monito al suo nume tutelare di Roma. Con robusti addentellati all’estero, in primo luogo negli Stati Uniti, arricchitasi con le estorsioni, il racket, il traffico di droga e il controllo degli appalti, l’associazione a delinquere isolana di stampo mafioso, comandata dal sanguinario corleonese Totò Riina, intende inoltre vendicarsi dei colpi subiti dal pool antimafia palermitano, tacitando per sempre i magistrati più impegnati nella lotta a Cosa Nostra: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il primo, in quel momento direttore degli affari penali del ministero di Grazia e Giustizia, il 23 maggio 1992 viene eliminato con cinquecento chili di tritolo presso Capaci, sull’autostrada Palermo-Punta Raisi. Nella terribile strage sono maciullati sua moglie, Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montanaro e Vito Schifani. Un fremito d’indignazione percorre tutto il Paese. Sfuma così definitivamente la candidatura di Andreotti al Quirinale e, nel giro di due giorni, con 672 voti è proclamato Presidente della Repubblica il cattolicissimo Oscar Luigi Scalfaro, magistrato in aspettativa, la prima toga a salire più in alto sul Colle [22].

Non trascorrono neppure due mesi che Paolo Borsellino, il quale senza esitare era andato avanti nella rischiosissima missione intrapresa con il suo amico fraterno Giovanni Falcone, è fatto fuori in un attentato mafioso, il 19 luglio, in via D’Amelio a Palermo. Della sua scorta (Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Lo Muti e Eddie Walter Cosina) non si salva nessuno [23]. Ai loro funerali persino il presidente della Repubblica è insultato e strattonato, protetto da calci e pugni della folla inferocita dal capo della polizia Vincenzo Parisi. È probabilmente il punto più basso toccato dallo Stato nella considerazione dei suoi cittadini. Tra i lati oscuri dell’efferato agguato di via D’Amelio il più inquietante riguarda il mancato ritrovamento dell’agenda rossa di Borsellino, sulla quale il magistrato abitualmente annotava riflessioni e contenuti dei suoi colloqui investigativi. Un documento ritenuto prezioso per far luce sulle complicità di pezzi dello Stato con Cosa Nostra, sui rapporti opachi tra organizzazione mafiosa e soggetti esterni nella deliberazione ed attuazione del disegno stragista, sull’avvio della trattativa, all’indomani dell’attentato di Capaci, fra alcuni rappresentanti delle istituzioni e i vertici dei clan criminali [24].

L’arresto, il 15 gennaio 1993, di Totò Riina non pone fine alla strategia eversiva del terrorismo di matrice mafiosa, che inanella proprio in quell’anno una serie di attentati e di stragi. Il 14 maggio una bomba scoppia, in via Ruggero Fauro a Roma, per liquidare il noto conduttore televisivo Maurizio Costanzo, che invece rimane miracolosamente illeso. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio esplode una Fiat Fiorino sotto la Torre dei Pulci a Firenze, in via dei Georgofili, uccidendo cinque persone. Nella notte del 27 luglio, alla stessa ora, un’autobomba a Milano in via Palestro falcia tre vigili del fuoco, un vigile e un passante, a Roma due deflagrazioni danneggiano gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni al Laterano. In quelle ore il presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi tenta invano di entrare in contatto con Palazzo Chigi e scopre che i centralini della sede del governo sono stati messi fuori uso. Tra le ipotesi che circolano non si esclude la pista di un attacco al cuore dello Stato. Ad ogni modo, il 31 ottobre, fortunosamente non va a segno l’attentato più devastante concepito dalla mafia. Il dispositivo elettronico per innescare l’esplosivo di un’autobomba si inceppa e così non si disintegrano i furgoni dei carabinieri in servizio allo stadio Olimpico di Roma durante la partita Lazio-Udinese [25].

Nel difficile tornante dei primi anni Novanta i governi italiani, oltre a dover fare i conti con le minacce orchestrate da poteri occulti e criminali, sono chiamati ad affrontare le sfide poste dall’avanzante globalizzazione all’insegna del neoliberismo, dal processo di costruzione dell’Unione europea, dai persistenti squilibri della modernizzazione del Paese, nonché dall’intensificarsi dei flussi migratori in un mondo che, già nel 1990, supera i cinque miliardi di abitanti. Proprio allora l’immigrazione in Italia, cresciuta nel corso del decennio precedente, va acquisendo un evidente rilievo, come prova nell’agosto 1991 il drammatico approdo nel porto di Bari della nave Vlora, stipata fino all’inverosimile di migliaia e migliaia di albanesi. Attratti dal miraggio di un Paese ricco, intravisto attraverso gli schermi televisivi, questi ultimi sono spinti ad imbarcarsi alla volta delle coste pugliesi dal tracollo della loro economia, seguito all’implosione del regime comunista dei successori di Enver Hoxha. Insieme con migranti provenienti dall’Europa dell’Est, dal Nord-Africa e dall’Asia (donne, uomini, bambini e bambine), gli albanesi alimenteranno un’ondata di arrivi che si sarebbe prolungata negli anni successivi.

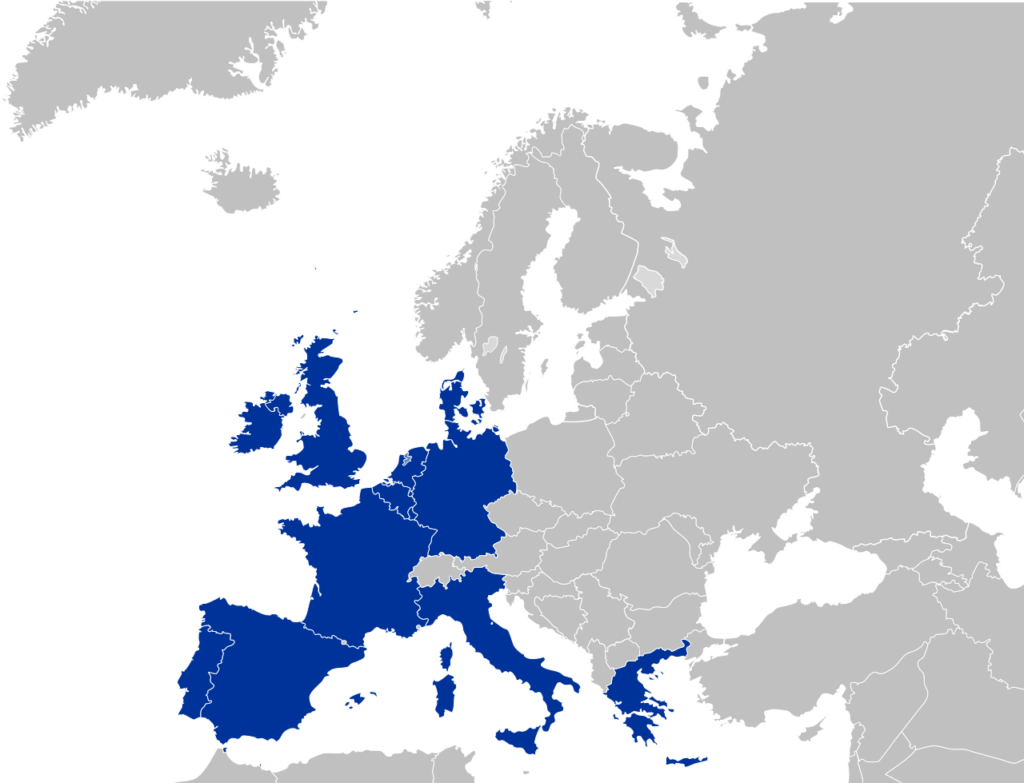

Conviene ora occuparsi di un altro aspetto che incide non poco sul disfacimento della «Repubblica dei partiti» [26]: il vincolo esterno dell’Italia, ossia le novità intervenute con il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992), il quale stabilisce che possano far parte dell’Unione monetaria europea solo i Paesi capaci di risanare il proprio bilancio e di mantenere il rapporto tra deficit e Pil entro il 3%. L’Italia, sulle cui spalle grava un forte debito nazionale, frutto dell’aumento negli anni Ottanta della spesa pubblica a fini elettorali, è costretta a sobbarcarsi grossi sacrifici per rispettare i parametri concordati in quella piccola e sconosciuta cittadina olandese. Infatti, il governo di Giuliano Amato, entrato in carica nel giugno 1992, opta da un lato per una forte svalutazione della lira, dall’altro per una manovra finanziaria «lacrime e sangue» di quasi centomila miliardi di lire. A luglio opera un prelievo forzoso e straordinario del 6 per mille su tutti i depositi bancari e postali degli italiani, che sul terreno economico ha un contraccolpo regressivo e su quello politico indispettisce molto gran parte dell’opinione pubblica. Infine, Amato dà il via ad un processo di privatizzazione delle aziende pubbliche per rastrellare ulteriori risorse ai fini del contenimento e della diminuzione del debito pubblico.

Oltre al «patto politico» tra cittadini e partiti di governo, basato sullo scambio consenso contro consumo, saltano il «patto finanziario» tra Stato-apparato e contribuenti, con il volatilizzarsi del sostegno del «grande ventre molle italiano, dell’immenso ceto medio produttivo e improduttivo», e «il residuo patto sociale tra capitale e lavoro» [27]. Il 31 luglio 1992, il governo Amato e le parti sociali sottoscrivono il Protocollo sulla politica dei redditi per far fronte agli impegni richiesti dal Trattato di Maastricht. Viene abolita la scala mobile, mettendo fine così alla rincorsa fra salari e prezzi, ma provocando manifestazioni di protesta nei mesi di settembre e ottobre e dure contestazioni ad indirizzo dei segretari confederali. All’interno della Cgil sorge la corrente «Essere sindacato», decisamente contraria all’accordo.

Oltre al «patto politico» tra cittadini e partiti di governo, basato sullo scambio consenso contro consumo, saltano il «patto finanziario» tra Stato-apparato e contribuenti, con il volatilizzarsi del sostegno del «grande ventre molle italiano, dell’immenso ceto medio produttivo e improduttivo», e «il residuo patto sociale tra capitale e lavoro» [27]. Il 31 luglio 1992, il governo Amato e le parti sociali sottoscrivono il Protocollo sulla politica dei redditi per far fronte agli impegni richiesti dal Trattato di Maastricht. Viene abolita la scala mobile, mettendo fine così alla rincorsa fra salari e prezzi, ma provocando manifestazioni di protesta nei mesi di settembre e ottobre e dure contestazioni ad indirizzo dei segretari confederali. All’interno della Cgil sorge la corrente «Essere sindacato», decisamente contraria all’accordo.

La massiccia svalutazione della lira, varata dal governo Amato, consentirà il rilancio competitivo dei comparti economici a media tecnologia e dei distretti del Nord e del Nord-Est, cosa che avrebbe contribuito ad accrescere il divario tra Settentrione e Mezzogiorno, già accentuatosi nel quindicennio precedente. A smentita della propaganda leghista di quegli anni, che invoca il federalismo fiscale e tuona contro la redistribuzione di una parte della ricchezza a beneficio delle Regioni meridionali, va rammentato come – a partire dal 1993 – il trasferimento di risorse al Sud, con la fine dell’intervento pubblico straordinario, si riduca sensibilmente. La «questione settentrionale» prende ormai sempre più il posto della «questione meridionale».

Come asciuttamente osserva Francesco Barbagallo: «Gli anni Novanta si aprono nel modo peggiore per il Mezzogiorno d’Italia. La grave crisi economica, internazionale e nazionale, spegne i malriposti entusiasmi e ottimismi degli anni Ottanta. Il contenimento della spesa statale e la necessità di ridurre il debito pubblico, per corrispondere ai parametri di Maastricht, aggravano le condizioni del Mezzogiorno, che vede diminuire anche il flusso delle risorse trasferite mediante l’intervento ordinario dello Stato. Nella prima metà degli anni Novanta, mentre si completa il processo di globalizzazione, il Sud attraversa un periodo di intensa recessione, aggravata dalla lunga mancanza di qualsiasi azione pubblica fino al 1998» [28].

Emblematica delle traversie del Mezzogiorno in quella fase è la paradossale decisione di spegnere l’area a caldo dell’altoforno dell’Ilva di Bagnoli, la cui ultima colata avviene il 20 ottobre 1990. Di lì a poco avrà inizio la «dismissione» dell’intero impianto siderurgico, divenuto uno dei più moderni d’Europa in seguito a una costosissima ristrutturazione e a un drastico taglio della forza-lavoro. Ha termine, in questo modo, il tragitto del «gigante di fuoco», la cui storia impronta di sé nel ventesimo secolo quella della Napoli operaia e produttiva, intrecciandosi con l’avventura industriale italiana [29]. In quel torno di tempo si registra pure il declino in Italia della grande industria in settori nevralgici quali l’informatica e la chimica.

Lungo la strada del risanamento finanziario in vista della formazione, nel 1998, della moneta unica europea (l’euro), procede pure Carlo Azeglio Ciampi. L’ex governatore della Banca d’Italia è il primo non parlamentare alla testa di un governo tecnico, che gode del sostegno diretto del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, e che si regge per un anno anche grazie all’astensione degli ex comunisti del Pds. Nel frattempo proseguono senza sosta le inchieste di Tangentopoli, mentre si accelera la decomposizione del Psi, della Dc, da cui spunteranno in ordine sparso il Ppi, i Ccd, il Cdu, l’Udeur, nonché quella del Pli, del Psdi e del Pri. In una situazione in cui il ceto politico tradizionale, composto essenzialmente da «professionisti della politica», risulta messo in ginocchio dalla «crisi fiscale» dello Stato ed è profondamente screditato da una campagna mediatica (giornalistica e televisiva) senza precedenti, si svolgono, tra giugno e novembre 1993, le prime elezioni dirette dei sindaci in piccoli e grandi centri urbani, che registrano il definitivo tramonto dei partiti di governo, in primis della Dc e del Psi. A eccezione di Milano dove il leghista Marco Formentini batte Nando Dalla Chiesa, leader di un composito fronte di sinistra, le forze progressiste – anche in virtù del doppio turno – si affermano nei maggiori Comuni (Torino, Venezia, Trieste, Genova, Roma, Napoli, Catania e Palermo), organizzate intorno al Pds, appena lambito dal ciclone di Mani pulite.

Lungo la strada del risanamento finanziario in vista della formazione, nel 1998, della moneta unica europea (l’euro), procede pure Carlo Azeglio Ciampi. L’ex governatore della Banca d’Italia è il primo non parlamentare alla testa di un governo tecnico, che gode del sostegno diretto del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, e che si regge per un anno anche grazie all’astensione degli ex comunisti del Pds. Nel frattempo proseguono senza sosta le inchieste di Tangentopoli, mentre si accelera la decomposizione del Psi, della Dc, da cui spunteranno in ordine sparso il Ppi, i Ccd, il Cdu, l’Udeur, nonché quella del Pli, del Psdi e del Pri. In una situazione in cui il ceto politico tradizionale, composto essenzialmente da «professionisti della politica», risulta messo in ginocchio dalla «crisi fiscale» dello Stato ed è profondamente screditato da una campagna mediatica (giornalistica e televisiva) senza precedenti, si svolgono, tra giugno e novembre 1993, le prime elezioni dirette dei sindaci in piccoli e grandi centri urbani, che registrano il definitivo tramonto dei partiti di governo, in primis della Dc e del Psi. A eccezione di Milano dove il leghista Marco Formentini batte Nando Dalla Chiesa, leader di un composito fronte di sinistra, le forze progressiste – anche in virtù del doppio turno – si affermano nei maggiori Comuni (Torino, Venezia, Trieste, Genova, Roma, Napoli, Catania e Palermo), organizzate intorno al Pds, appena lambito dal ciclone di Mani pulite.

Tutto ciò sembra preludere una svolta a sinistra. Ma – com’è noto – le cose non andranno così. A sparigliare le carte sarà l’inattesa irruzione sulla scena politica del magnate televisivo, Silvio Berlusconi, preoccupato per la piega che stanno prendendo gli eventi e soprattutto perché ha perso il suo patrono politico, Bettino Craxi, caduto irrimediabilmente in disgrazia. Di qui il suo inaspettato quanto plateale endorsement a favore del segretario del Msi Gianfranco Fini, il delfino di Giorgio Almirante, che al ballottaggio per l’elezione a sindaco della Capitale ottiene un sorprendente risultato con il 46,9% dei suffragi contro il 53,1% del candidato della sinistra, Francesco Rutelli.

Certo, è un dato di fatto che da Tangentopoli escono disorientati i settori moderati e conservatori, che si erano riconosciuti innanzitutto nella Dc, ritrovatisi improvvisamente orfani di rappresentanza politica e timorosi che gli eredi del Partito comunista possano approfittare della voragine apertasi al centro dello schieramento politico. In realtà, i post-comunisti, impegnati faticosamente a darsi una nuova identità (ma i processi di ridefinizione identitaria richiedono tempo) non sapranno cogliere i frutti del terremoto originato da Mani pulite. A opporsi alla «gioiosa macchina da guerra» allestita dal loro segretario, Achille Occhetto, sarà Berlusconi, che è saldamente assiso al vertice di un impero mediatico (la Fininvest) e della società di calcio del Milan. Lo farà nel 1994, che sul piano internazionale si apre con la rivolta zapatista nel lontano Chiapas, in Messico, dove gli insorti, guidati dal sub-comandante Marcos, si battono per la riforma agraria, per il riconoscimento agli indios dei loro costumi e valori e contro il Nafta, l’accordo di libero scambio stipulato tra Usa, Canada e Messico ed entrato in vigore proprio il 1° gennaio di quell’anno. Si è dentro una fase in cui avanza a vele spiegate la globalizzazione neoliberista, auspice l’America di Bill Clinton.

Qualche settimana più tardi, il 18 gennaio 1994, se il democristiano Mino Martinazzoli fonda il Ppi, Berlusconi costituisce il movimento politico denominato Forza Italia. Alcuni giorni dopo, il 26, utilizzando non casualmente il gergo calcistico, annuncia la sua «discesa in campo» con un messaggio preregistrato di nove minuti, mandato in onda integralmente da Retequattro, Italia1, in sintesi da Canale 5 e in forma stringata dai tg della Rai. L’ormai notissimo uomo d’affari si candida a essere il nocchiero del “Paese che ama” verso «un nuovo, un grande, uno straordinario miracolo italiano» e si proclama paladino, strenuo difensore del libero mercato. Ha intanto già provveduto a cedere il «Giornale», di sua proprietà, al fratello Paolo, mentre si accinge ad affidare la presidenza della Fininvest all’amico fraterno Fedele Confalonieri.

In verità – come rileva il fondatore di «Repubblica», Eugenio Scalfari, tra i più importanti giornalisti italiani – «l’alfiere del libero mercato è un signore che capeggia l’unico duopolio-monopolio che esista oggi nel nostro Paese» [30]. Il suo commento dell’ingresso berlusconiano nell’agone politico è tanto lucido quanto tranchant. «In nessun luogo del mondo esiste una concentrazione di quella potenza nel campo dei mezzi di comunicazione e in nessun luogo del mondo sarebbe neppure minimamente pensabile che un “tycoon” di quelle dimensioni decidesse di fondare un partito e di mettersene alla guida. Questo è un primato da Guinnes che appartiene unicamente a noi. […] Silvio Berlusconi è dunque in politica e fa politica da almeno 15 anni. Ma negli ultimi tre mesi ha cominciato a farla in presa diretta e non più per interposte persone» [31].

Una volta imboccato il sentiero per impiantare dal nulla il suo partito, Berlusconi destina al reclutamento e alla propaganda della nuova ‘creatura’ centinaia di funzionari e impiegati alle sue dipendenze, foraggiando campagne pubblicitarie e politiche, affittando immobili, riservando spazi crescenti dei suoi palinsesti al nuovo ‘prodotto’. Nasce così il «partito-azienda», il «partito istantaneo», plasmato sulle strutture di Publitalia, la società del gruppo berlusconiano incaricata di raccogliere le entrate pubblicitarie, e dei «Milan club», ricalcando per questa via le modalità e i riti del tifo calcistico organizzato (l’inno della squadra, i gadget, le bandiere).

In prossimità del cruciale appuntamento elettorale del marzo 1994 molti esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui i popolarissimi conduttori televisivi delle sue reti, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello, il mezzobusto Emilio Fede e l’idolo dei teenagers Ambra Angiolini, si pronunciano senza mezzi termini a favore del “cavaliere”, come anche viene apostrofato Silvio Berlusconi. Questi, che calamita pure non pochi intellettuali e personaggi con un passato di sinistra (ad es. la soubrette Ombretta Colli, la giornalista Tiziana Maiolo, l’ex dirigente comunista Giuliano Ferrara), vuole essere il collante di un eterogeneo polo di destra, capace di colmare il vuoto politico lasciato dall’evaporazione dei partiti di governo.

Nell’indicare la ragione precipua della sua «discesa in campo», lo storico e columnist del «Corriere della Sera», Ernesto Galli della Loggia, scrive nel 2010: «Senza la crisi del sistema politico italiano che siamo soliti chiamare Prima Repubblica quasi sicuramente Silvio Berlusconi non avrebbe mai pensato di entrare in politica. A sua volta, la crisi della Prima Repubblica non sarebbe esplosa con le conseguenze distruttive che sappiamo se non ci fossero state le inchieste giudiziarie che prendono il nome di Mani Pulite. Infatti, furono queste inchieste, come è noto, che determinando la scomparsa di tutti i partiti che avevano governato per mezzo secolo l’Italia condussero alla virtuale disintegrazione del sistema politico. Il quale sistema, peraltro, era minato da tempo da una crisi profonda. Anzi da molte crisi e patologie d’ordine diverso […] [32]».

Tra i motivi che spingono Berlusconi, rimasto privo delle indispensabili protezioni, a gettarsi nella mischia politica, vi è pure il timore che l’azione della magistratura possa colpire pesantemente il suo gruppo, esposto con le banche nazionali tra il 1990 e il 1994 – come lui stesso dichiara – per alcune migliaia di miliardi di lire. Perciò, cercherà di riorientare i suoi alleati e l’elettorato moderato e conservatore dall’appoggio alla contestazione del pool di Mani pulite. Tanto la Lega quanto il Msi-An avevano puntato fino allora sulla denuncia della corruzione – vera o presunta che fosse – dei partiti dell’«arco costituzionale», per sferrare un più ampio attacco al sistema dei partiti e, al di là di quello, ai valori e alle istituzioni fondanti della Repubblica. Non si trattava, propriamente, di un soprassalto, di un rigurgito fascista, ma dell’affiorare in superficie di un carsico anti-antifascismo, sotto la forma qualunquista dell’antipolitica e con un’esplicita, forte connotazione anticomunista.

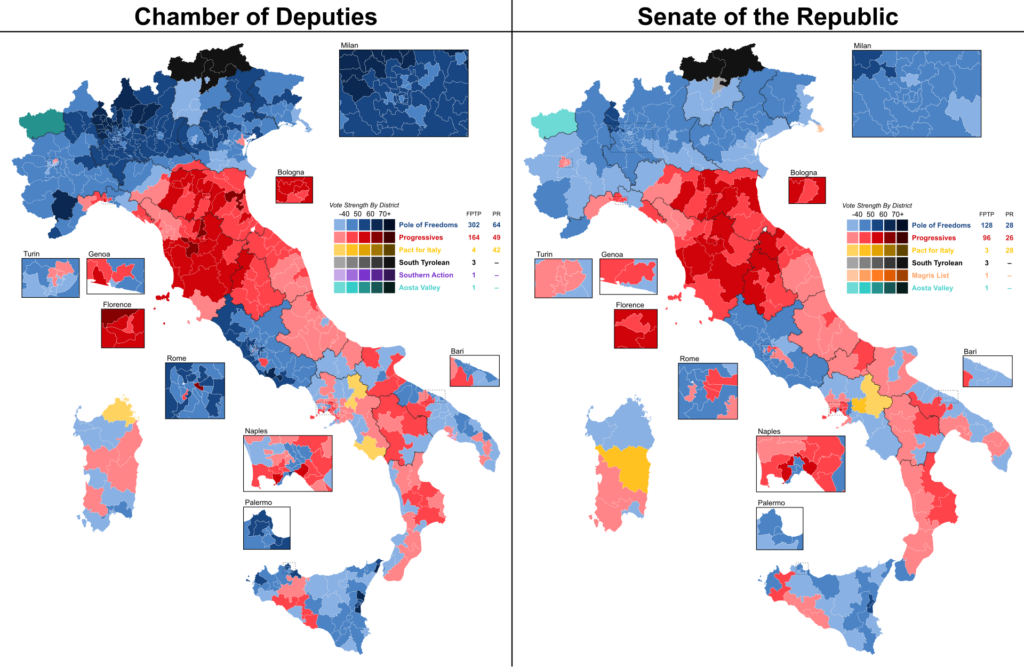

Comunque, nel corso della sua tambureggiante campagna elettorale del `94 il “cavaliere” da un lato innalza la bandiera dell’«antipolitica», per potersi spacciare per il nuovo, dall’altro ridesta e agita forsennatamente lo spettro di un anticomunismo viscerale, coagulando la fiducia di ampi strati sociali nell’impresa privata e nella centralità del mercato e la loro avversione nei confronti della presenza dello Stato nella vita economica e sociale. Alle consultazioni politiche anticipate del 27-28 marzo 1994, la coalizione di centrodestra da lui capitanata (Polo delle libertà con la Lega Nord nel Settentrione e del Buongoverno con Alleanza Nazionale nel Centrosud) sbarra con il 42,9% dei voti la strada alla paventata vittoria delle sinistre. Forza Italia si afferma come la prima formazione politica con oltre otto milioni di voti, passando dal 21% al 30% dei suffragi nelle successive elezioni europee del 30 giugno. La composizione del primo gruppo parlamentare di Forza Italia rispecchia la visione e gli orientamenti di fondo del partito creato da Berlusconi: il 54% dei deputati viene dall’imprenditoria e dalle libere professioni e dalla sola Publitalia provengono circa 50 parlamentari.

Con Forza Italia fa la sua comparsa un inedito protagonista, che imprime una brusca accelerazione al fenomeno della personalizzazione della politica: le risorse e le capacità del leader contano, in quella occasione e in tante altre ancora, di gran lunga più dei programmi politici. Un «partito personale» dunque, quello di Berlusconi, che ha i suoi tratti distintivi nel potere mediatico e nella fiducia popolare. Ma – come sottolinea il filosofo Norberto Bobbio, che pubblica proprio nel 1994 il fortunato e denso libro, Destra e Sinistra [33] – un «“partito personale” è una contraddizione in termini», poiché «il partito per definizione è una associazione di individui che stanno insieme per raggiungere uno scopo comune».

Dello schieramento messo in campo da Berlusconi fa parte – come si è detto – la Lega Nord di Umberto Bossi. Espressione del localismo economico e politico, del neoliberismo e della rivolta fiscale dei ceti medi produttivi, il Carroccio è un movimento, un partito, che condivide con Forza Italia non pochi temi e il riferimento nel Settentrione ad un contiguo bacino socio-elettorale. Breve e problematica sarà la sua coabitazione con l’altra componente della coalizione, il Msi-An, fautrice di uno statalismo assistenziale, e il cui ingresso nel governo suscita, per la sua matrice neofascista, lo sconcerto dell’opinione pubblica e delle cancellerie europee. Grazie al cambiamento del quadro politico e all’ingresso nella politica di Silvio Berlusconi, il Msi-An nell’arco di un anno si rilancia, scongiurando il rischio molto concreto della scomparsa, anzi toccando alle elezioni del 1994 il massimo storico del 13,5% dei voti e giungendo a occupare cinque poltrone ministeriali nel primo governo Berlusconi [34].

Il 30 marzo 1994, nel prendere atto del clamoroso quanto inopinato trionfo elettorale del “cavaliere”, Eugenio Scalfari cita la commossa reazione a caldo del suo inseparabile sodale, Fedele Confalonieri: «Ha avuto ancora una volta ragione lui, perché Silvio è un grandissimo venditore. Gli italiani volevano un partito nuovo? Lui l’ha creato in tre mesi e glielo ha venduto». «Ha ragione Confalonieri – puntualizza Scalfari –. Io lo conosco un po’ meno di lui, ma abbastanza per confermare il suo giudizio: un grandissimo uomo di “marketing”, un grandissimo venditore; capisce che cosa vuole il mercato e che cosa manca, crea il prodotto e lo piazza. Ma aggiungerei anche un grandissimo seduttore» [35].

Sì – certo – un incantatore, in grado di far sognare con mirabolanti quanto irrealizzabili promesse, come lo slogan demagogico dell’abbassamento delle tasse e la creazione illusoria di un milione di posti di lavoro. Un altro sogno destinato a non realizzarsi, di cui Berlusconi tenta di convincere gli italiani, è quello di dar vita a «un partito liberale di massa», rimuovendo così un’anomalia della politica italiana rispetto alle democrazie rappresentative dell’Occidente capitalistico [36]. In realtà, l’obiettivo di fondo del “cavaliere” è l’affermazione di una leadership di stampo neoconservatore.

Secondo Rossana Rossanda, tra i fondatori de «il Manifesto», intenta pure lei ad analizzare nella primavera del ’94 i risultati elettorali del 27-28 marzo, la messe di suffragi ottenuti nel triangolo industriale da Forza Italia e dalla Lega Nord non è tanto un voto contro la sinistra, quanto un voto per la destra. A suo avviso, con il radicarsi dell’ideologia borghese-capitalistica, basata sull’assunzione del mercato quale «regolatore di valori, principio dell’etica pubblica», viene meno la «divisione dei poteri fra politico ed economico», si sancisce «la fine di un possibile primato della persona» [37]. Aggiunge con la consueta profondità di sguardo «la ragazza del secolo scorso»: «L’individualismo del mercato è quello dell’imprenditore e solo il suo. Chi non ha capitale è macchina o merce o consumatore, non è metro sul quale si misura il modo di produrre e organizzare la propria esistenza. E qui si è verificato l’incontro fra destra e postmoderno, nella riduzione dell’io debole a privatezze che lo rendono solipsista, se ha un certo reddito, e obbediente, se non lo ha» [38].

Il “cavaliere” capitalizza, dunque, quanto è maturato negli anni Ottanta con l’avvento dell’«edonismo reaganiano», quando la società italiana ha conosciuto una sorta di mutazione antropologica, con l’affermazione per la prima volta nella storia politico-culturale del Paese della centralità dell’«individuo». «Silvio Berlusconi – sosterrà Piero Ignazi nel 2009 – è […] l’interprete perfetto [della] trasmutazione dell’italiano medio, in fuga da Stato e Chiesa per cavalcare verso e nel privato, professionale e personale, assurgendo a icona di riferimento anche per le periferie più sperdute – ma tutte massicciamente teledipendenti» [39].

In quello stesso 2009, il 13 dicembre, Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, è aggredito a Milano in piazza Duomo. Circondato dalla folla, sta terminando un comizio per «Il Popolo della Libertà» quando gli viene lanciata contro una statuetta che lo colpisce al volto. Lascia la piazza salendo su un’auto da cui mostra a tutti il viso sanguinante mentre dice “Sto bene, non mi fermeranno”.

È ora il caso di fornire ulteriori elementi conoscitivi per rispondere alle domande ineludibili: da dove viene Berlusconi? Come ha formato il suo staff? Quale politica e interessi interpreta? Imprenditore edile di successo, Silvio Berlusconi è nominato il 2 giugno del 1977 «cavaliere del lavoro» dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Affiliato alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, tra gli anni Ottanta e Novanta assurge a re dei media all’ombra del potere politico. Proprietario della Fininvest (Canale5, Retequattro, Italia1), dei punti vendita del gruppo Standa, che rileva dalla Montedison nel 1988, e dei Supermercati brianzoli, che acquista dalla famiglia Franchini nel 1991, attraverso Publitalia si impone come «il mago della pubblicità». Nel 1990 Berlusconi per molti mesi è risucchiato nella «guerra di Segrate», che lo vede contrapposto al presidente dell’Olivetti, l’ing. Carlo De Benedetti, per il controllo del gruppo Mondadori, sino a quel momento in mano alla famiglia Formenton. Ha inizio tra i due un aspro contenzioso nelle aule dei tribunali. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 14 gennaio 1991, annulla il lodo favorevole a De Benedetti del 1990, spalancando le porte a Berlusconi per la trattativa imperniata sulla spartizione finale: «la Repubblica», «L’Espresso» e i quotidiani locali Finegil vanno all’“ingegnere”, al “cavaliere” spettano invece «Panorama», tutto il resto della Mondadori e un conguaglio di 365 miliardi di lire [40]. Un’altra tappa fondamentale della carriera imprenditoriale di Berlusconi è la sua ‘avventura’ nel Milan. Presidente dal 1986, risolleva il blasonato club rossonero dalla crisi in cui era sprofondato, non badando a spese e collezionando, dal 1986-87 in poi, con le sue formidabili squadre strepitose affermazioni in campo nazionale e internazionale: scudetti, coppe dei campioni e intercontinentali, supercoppe europee.

È ora il caso di fornire ulteriori elementi conoscitivi per rispondere alle domande ineludibili: da dove viene Berlusconi? Come ha formato il suo staff? Quale politica e interessi interpreta? Imprenditore edile di successo, Silvio Berlusconi è nominato il 2 giugno del 1977 «cavaliere del lavoro» dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Affiliato alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, tra gli anni Ottanta e Novanta assurge a re dei media all’ombra del potere politico. Proprietario della Fininvest (Canale5, Retequattro, Italia1), dei punti vendita del gruppo Standa, che rileva dalla Montedison nel 1988, e dei Supermercati brianzoli, che acquista dalla famiglia Franchini nel 1991, attraverso Publitalia si impone come «il mago della pubblicità». Nel 1990 Berlusconi per molti mesi è risucchiato nella «guerra di Segrate», che lo vede contrapposto al presidente dell’Olivetti, l’ing. Carlo De Benedetti, per il controllo del gruppo Mondadori, sino a quel momento in mano alla famiglia Formenton. Ha inizio tra i due un aspro contenzioso nelle aule dei tribunali. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 14 gennaio 1991, annulla il lodo favorevole a De Benedetti del 1990, spalancando le porte a Berlusconi per la trattativa imperniata sulla spartizione finale: «la Repubblica», «L’Espresso» e i quotidiani locali Finegil vanno all’“ingegnere”, al “cavaliere” spettano invece «Panorama», tutto il resto della Mondadori e un conguaglio di 365 miliardi di lire [40]. Un’altra tappa fondamentale della carriera imprenditoriale di Berlusconi è la sua ‘avventura’ nel Milan. Presidente dal 1986, risolleva il blasonato club rossonero dalla crisi in cui era sprofondato, non badando a spese e collezionando, dal 1986-87 in poi, con le sue formidabili squadre strepitose affermazioni in campo nazionale e internazionale: scudetti, coppe dei campioni e intercontinentali, supercoppe europee.

Con sagacia e spregiudicatezza, Berlusconi edifica, dunque, un impero che spazia dalle televisioni alla produzione e distribuzione cinematografica, dalla grande distribuzione commerciale all’editoria (libri, periodici, giornali), alla raccolta del risparmio, al grande calcio, accumulando partecipazioni in molteplici settori, a partire dall’edilizia. Si pensi che nel 1995, dopo aver dovuto concludere infaustamente la sua prima esperienza di governo, Berlusconi possiede il 45% del mercato televisivo e ben il 92% del mercato pubblicitario privato; ha inoltre già inserito alcuni dei suoi uomini nella Rai. Tra gli uomini più ricchi d’Italia, detentore di un immenso patrimonio, con un imponente network televisivo alle spalle, sarà a lungo espressione dell’intricato rapporto tra economia, politica e media. Abilissimo nel presentarsi come «uno di noi», come un self-made man venuto su dal niente, il multimiliardario Berlusconi rappresenta una disinvolta declinazione del liberalismo, mostrandosi insofferente a qualsiasi regola e spregiudicato nel cavalcare la spinta del “fai da te”, assai diffusa soprattutto in aree e ceti produttivi del Nord-Est. Per quanto il suo primo incarico alla testa di una coalizione governativa non duri neppure un anno, egli ritornerà stabilmente alla guida del Paese nel 2001 e questo perché sa dare voce a pulsioni profonde e cementare un largo benché composito blocco sociale, giovandosi di quanto disseminano Tv, calcio e giornali, messi al servizio della politica-spettacolo e vettori di quella che è stata definita la «mutazione antropologica» di una parte almeno degli italiani. Una mutazione cominciata negli anni Ottanta, quando la «neo-televisione», la televisione commerciale entra prepotentemente nella quotidianità degli italiani, saturandone tutti gli spazi e influenzandone gusti, comportamenti e immaginario [41].

Alla formazione di un senso comune in cui si riconoscono ampie zone della società italiana contribuisce anche l’operazione politico-culturale – favorita dagli stessi media berlusconiani – del revisionismo storico, con la rilettura mistificatrice e talvolta menzognera di tappe fondamentali del passato nazionale: fascismo, antifascismo, Resistenza, Costituzione [42]. Tra gli anni Ottanta e i Novanta si passa dall’ancoraggio al «paradigma antifascista», a una vulgata anti-antifascista fondata sulla forte disconnessione con i risultati della ricerca storica, sul rifiuto di tanti a fare realmente i conti con l’ingombrante eredità del Ventennio, sul mito largamente autoassolutorio quanto infondato degli «italiani brava gente» [43], con la rimozione di crimini e atrocità di cui si è macchiato il regime mussoliniano.

Alla formazione di un senso comune in cui si riconoscono ampie zone della società italiana contribuisce anche l’operazione politico-culturale – favorita dagli stessi media berlusconiani – del revisionismo storico, con la rilettura mistificatrice e talvolta menzognera di tappe fondamentali del passato nazionale: fascismo, antifascismo, Resistenza, Costituzione [42]. Tra gli anni Ottanta e i Novanta si passa dall’ancoraggio al «paradigma antifascista», a una vulgata anti-antifascista fondata sulla forte disconnessione con i risultati della ricerca storica, sul rifiuto di tanti a fare realmente i conti con l’ingombrante eredità del Ventennio, sul mito largamente autoassolutorio quanto infondato degli «italiani brava gente» [43], con la rimozione di crimini e atrocità di cui si è macchiato il regime mussoliniano.

Nel 1995 – ricorre allora il cinquantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo – Renzo De Felice (autore della monumentale biografia di Benito Mussolini e capostipite della «lettura “buonista” del fascismo») [44] nel volumetto intitolato Rosso e nero, in cui dialoga con il giornalista Pasquale Chessa, finisce col sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda del centro-destra a guida berlusconiana, agli occhi del quale l’intero cinquantennio repubblicano sarebbe stato segnato rovinosamente dall’urto ideologico fra culture politiche faziose, da un antifascismo che altro non sarebbe stato che un subdolo cripto-comunismo. Il vero obiettivo di questo revisionismo politico-culturale è, come denuncia il «mite giacobino», Alessandro Galante Garrone, lo smantellamento della Costituzione nata dalla Resistenza [45]. Cosa che Berlusconi e il suo entourage tenteranno di mettere in pratica in più di un’occasione.

Incarnazione italiana del modello individualistico statunitense, Berlusconi nel 1994 dà il via a un trend sul piano internazionale, quello dei miliardari che entrano in politica e riescono a conquistare il potere, anche ottenendo il consenso di ceti sociali molto distanti da loro: Christoph Blocher in Svizzera, Mauricio Macri in Argentina, Sebastián Piñera in Cile, Thaksin Shinawatra in Thailandia, Donald Trump negli Usa [46]. Le cronache a questo punto rilevano come, il 14 luglio 2024, 15 anni dopo quanto accaduto a Berlusconi a Milano, è il viso di Trump a sanguinare, colpito a un orecchio dal colpo di un fucile mentre sta arringando la folla. Anche il candidato repubblicano alle elezioni di novembre, che se dovesse vincerle ricoprirà un secondo mandato, mostra ai suoi il sangue, e simile è anche la reazione a parole: “Combattiamo, combattiamo, combattiamo”. Quanto accaduto a Milwaukee, in Pennsylvania, non solo dovrà essere chiarito, ma è anche ovviamente molto diverso dall’episodio italiano. Resta tuttavia una scelta comunicativa, divenuta istintiva, che fa riflettere sull’uso del «corpo del capo», come recitava il titolo di un libro di Marco Belpoliti di qualche tempo fa [47].

Il fenomeno-Berlusconi, a cui guarderà la galassia della destra europea e mondiale, è il segnale di un’involuzione politica più generale, di uno stravolgimento vero e proprio, di una deformazione della democrazia rappresentativa, l’anticamera di una qualche forma postdemocratica di società. Secondo il grande giornalista Giorgio Bocca, ne sono un esempio il governare esclusivamente per i propri interessi, l’uso sistematico della menzogna, la demonizzazione degli avversari, lo screditamento di tutte le istituzioni, in particolare di quella giudiziaria, la furia di produrre a ogni costo leggi nuove che eliminino le tracce del sistema precedente [48]. Tutt’altro che un homo novus, Berlusconi è al tempo stesso l’artefice e l’interprete di un privatismo populistico e ludico [49]. E l’Italia si confermerà ancora una volta un peculiare laboratorio politico su cui oggi è necessario tornare a riflettere.

Francesco Soverina, storico, Istituto campano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

NOTE

[1] Sulle caratteristiche salienti dell’età contemporanea mi permetto di rinviare alla mia sintesi problematica, F. Soverina, Per una storia del presente. La ricerca storica di fronte all’età globale. Post-fazione di F. Piro, Editrice Ferraro, Napoli 2007, in particolare pp. 11-16.

[2] Sullo spartiacque rappresentato nella storia mondiale dal biennio 1989-1991 si veda di M. L. Salvadori, Da un secolo all’altro. Profilo storico del mondo contemporaneo 1980-2022, Donzelli, Roma 2022.

[3] Va ricordato che il 20 marzo 1994 vengono assassinati da milizie locali a Mogadiscio la giornalista italiana Ilaria Alpi, dove lavorava come inviata per il TG3, e il suo cineoperatore Miran Hrovatin.

[4] Sulla campagna orchestrata da quasi tutta la stampa e i media italiani a favore del conflitto e contro lo schieramento pacifista si guardi di F. Soverina, La débacle dell’informazione: analisi e riflessioni sulla guerra del Golfo (1990-1991), in «Quaderni Meridionali», a. XIV, n. 30 – dicembre 1999, pp. 51-69.

[5] Su questo aspetto si veda M. Gotor, L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, Einaudi, Torino 2021, e-book, p. 585.

[6] D. Losurdo, La Seconda Repubblica. Liberismo, federalismo, postfascismo, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 59.

[7] Ivi, p. 53.

[8] Cfr. E. Santarelli, Il vento di destra. Dalla liberazione a Berlusconi. Intervista di A. Garzia, Datanews, Roma 1994, p. 60. Com’è noto, dagli elenchi degli affiliati alla P2, venuti alla luce nel 1981, è emersa l’esistenza di un «doppio Stato», formato da uomini d’affari, nonché da giudici, militari, esponenti politici di prima fila, operanti a latere delle proprie funzioni pubbliche.

[9] G. Sapelli, Cleptocrazia. Il «meccanismo unico» della corruzione tra economia e politica, Feltrinelli, Milano 1994.

[10] G. Vacca, Per una nuova Costituente, Bompiani, Milano 1996, p. 10.

[11] G. Barbacetto, P. Gomez e M. Travaglio, Mani pulite. La vera storia, Editori Riuniti, Roma 2002, pp. 704-5

[12] La citazione è tratta da E. Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Laterza, Roma-Bari 2018, pp. 267-68.

[13] P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato 1980-1996, Einaudi, Torino 1998, p. 505.

[14] Cfr. G. D’Agostino, Il voto del 5-6 aprile 1992, in Idem, a cura di, La posta in gioco. Politica ed elezioni a Napoli (e in Italia) dal 1987 al 1992, Athena, Napoli 1992, pp. 367-374.

[15] G. De Luna, a cura di, Figli di un benessere minore. La Lega 1979-1993, La Nuova Italia, Firenze 1994.

[16] M. Revelli, Le due destre. Le derive politiche del postfordismo, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 39.

[17] R. Genovese, Che cos’è il berlusconismo, manifestolibri, Roma 2011, p. 19.

[18] M. Gotor, L’Italia nel Novecento, op. cit., e-book, p. 569.

[19] P. Ignazi, Vent’anni dopo. La parabola del berlusconismo, il Mulino, Bologna 2014, p. 20.

[20] Cfr. P. Flores d’Arcais, Macerie. Ascesa e declino di un regime. 1986-2011: il populismo italiano da Craxi a Berlusconi passando per D’Alema, Aliberti editore, Roma 2011.

[21] Così suona il titolo di un libro di Luciano Cafagna, scritto nei primi mesi del 1993 (La «grande slavina». L’Italia verso la crisi della democrazia, prefazione di M. Salvati, Marsilio, Venezia 2012).

[22] M. Damilano, La mia piccola Patria. Storia corale di un Paese che esiste, Rizzoli, Milano 2023, p. 185.

[23] Sui micidiali attentati di Capaci e di via D’Amelio cfr. S. Borsellino, a cura di, La Repubblica delle stragi 1978/1994. Il patto di sangue tra Stato, mafia, P2 ed eversione nera, prefazione di M. Travaglio, Paperfirst by Il Fatto Quotidiano, Roma 2018, pp. 189-240.

[24] Paolo Borsellino e l’agenda rossa, a cura della Redazione di 19 luglio 1992.com, Palermo, 19 luglio 2009.

[25] Cfr. S. Borsellino, a cura di, La Repubblica delle stragi, op. cit., pp. 241-245.

[26] Si riprende qui il titolo di una corposa analisi di Pietro Scoppola, La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico (Il Mulino, Bologna 1997).

[27] M. Revelli, Le due destre, op. cit., pp. 34-35.

[28] F. Barbagallo, La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi, Laterza, Bari-Roma 2013, p. 191.

[29] Cfr. F. Soverina, C’era una volta l’Ilva a Bagnoli, in «Resist-oria», Bollettino dell’Istituto campano per la storia della Resistenza terza serie, 2014-2015, ESI, Napoli 2018, pp. 7-26.

[30] E. Scalfari, Il narciso del Palazzo che prova a vendersi come nuovo, in «la Repubblica», 27 gennaio 1994.

[31] Ibidem.

[32] E. Galli della Loggia, Tre giorni nella storia d’Italia, il Mulino, Bologna 2010, p. 106.

[33] Il testo di Bobbio (Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma 1994) si afferma ben presto come un vero e proprio best seller, vendendo solo nell’arco di quell’anno 300.000 copie.

[34] Cfr. P. Ignazi, Il polo escluso. La fiamma che non si spegne. Da Almirante a Meloni, il Mulino, Bologna 2023.

[35] E. Scalfari, La magia del grande seduttore. Il sogno della felicità per tutti, in «la Repubblica», 30 marzo 1994.

[36] Cfr. S. Folli, Creò il bipolarismo ma la svolta liberale è rimasta uno slogan, in «la Repubblica», 13 giugno 2023.

[37] R. Rossanda, Paure, in «il manifesto», 1° aprile 1994, ora in Eadem, Note a margine, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 14.

[38] Ibidem.

[39] P. Ignazi, La fattoria degli italiani. I rischi della seduzione populista, Rizzoli, Milano 2009, p. 21. Per una disamina complessiva dei vari aspetti del fenomeno Berlusconi cfr. P. Ginsborg e E. Asquer, a cura di, Berlusconismo. Analisi di un sistema di potere, Laterza, Roma-Bari 2011.

[40] La vicenda giudiziaria si concluderà solo nel 2011 con la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di 1º grado, determina in euro 540.141.059,32 (invece che euro 749.955.611,93) l’importo dovuto dalla Fininvest al CIR (Compagnie Industriali Riunite), all’epoca di proprietà di De Benedetti, a titolo di risarcimento danni. In Cassazione, nel 2013, verrà confermata la sentenza dell’Appello.

[41] Su questo snodo si vedano di G. Santomassimo, L’eredità degli anni Ottanta. L’inizio della mutazione, e di G. Gozzini, «Siamo proprio noi», in P. Ginsborg e E. Asquer, a cura di, Berlusconismo, op. cit., pp. 3-29.

[42] Più in generale, sul disinvolto utilizzo della storia da parte di politici, giornalisti e operatori dei media si legga di S. Pivato, Vuoti di memoria. Usi e abusi della storia nella vita pubblica italiana, Laterza, Roma-Bari 2007.

[43] Su ciò cfr. S. Luzzatto, La crisi dell’antifascismo, Einaudi, Torino 2004.

[44] Tale definizione si deve a J. Fest. Si veda l’intervista rilasciata dallo storico tedesco a S. Vastano, Tutta colpa di Montanelli, in «L’Espresso», 29 gennaio 2004.

[45] Cfr. A. Galante Garrone, Il mite giacobino. Conversazione su libertà e democrazia raccolta da P. Borgna, Donzelli, Roma 1994.

[46] M. Morini, Trump & CO. Miliardari al potere nella crisi del neoliberismo, Castelvecchi, Roma 2017.

[47] Marco Belpoliti,Il corpo del capo, Guanda 2009.

[48] G. Bocca, Piccolo Cesare, Feltrinelli, Milano 2003.

[49] G. Ruffolo, Un paese troppo lungo. L’unità nazionale in pericolo, Einaudi, Torino 2011, pp. 212-219.

Pubblicato martedì 16 Luglio 2024

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/longform/da-berlusconi-a-trump-alle-origini-del-declino-della-democrazia-e-dellascesa-dei-tycoon/