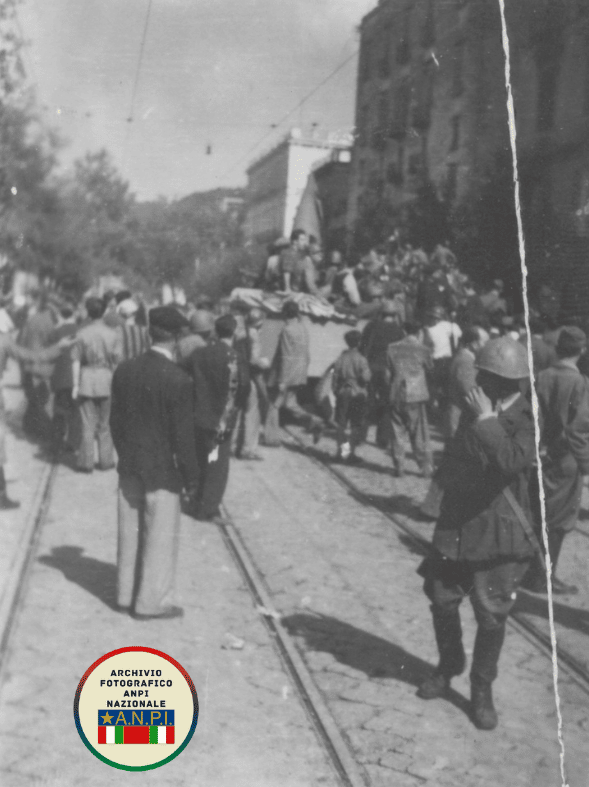

A lungo nella percezione comune, come nella storiografia, l’unica vicenda di storia meridionale a essere inserita in qualche modo nel moto resistenziale è stata l’insurrezione partenopea delle Quattro Giornate (28 settembre-1° ottobre 1943). Considerata spesso una pagina singolare, se non “anomala”, della lotta di Liberazione dal nazifascismo, frutto dell’esplosione di un’improvvisa quanto incontenibile collera popolare, quando se ne è tornato a parlare nella fase politica del primo centro-sinistra all’inizio degli anni Sessanta del Novecento, è stata deformata dalle imbalsamazioni e dalle narrazioni prevalenti della retorica ufficiale.

Perciò quanto è accaduto nel Sud nel drammatico tornante del 1943 è rimasto per decenni opaco e sconosciuto, confinato nei ricordi di tanti superstiti e testimoni, per riaffiorare dopo molto tempo, solo grazie a una nuova sensibilità storiografica e al lavoro di recupero della memoria realizzato specialmente dall’Istituto campano della storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Vera Lombardi” e dagli studiosi gravitanti attorno a esso.

Eppure, non c’è stata solo la corale insubordinazione di massa dei napoletani, che sono riusciti a sconfiggere e mettere in fuga i reparti di uno degli eserciti allora più temibili al mondo. In Puglia, in Basilicata e soprattutto in Campania si sono registrati i primi episodi di Resistenza, che nel secondo dopoguerra saranno sovente intenzionalmente rimossi, stentando a trovare posto per alcune stagioni nella memoria pubblica. Colpisce la loro contemporaneità. Infatti, da Barletta a Matera, da Castellammare a Ponticelli, da Nola a Scafati, da Acerra a Orta d’Atella, da Santa Maria Capua Vetere a Capua si sono susseguiti gli scontri a fuoco, le rivolte, le ribellioni, a cui hanno partecipato militari italiani abbandonati a se stessi dopo l’8 settembre, operai, contadini, intellettuali e popolani.

Anche il Mezzogiorno ha preso parte alla travagliata aurora della Resistenza, con l’emergere di una consapevolezza antifascista rintracciabile nei vari momenti di lotta armata, in cui le ragioni di coloro che erano animati da una forte volontà politica si sono saldate a quelle di quanti erano spinti a impugnare il fucile per proteggere se stessi e la propria famiglia. In quel frangente si è avviato l’incontro fra esponenti, gruppi dell’antifascismo organizzato, che avevano subito una sistematica repressione nel corso del Ventennio, e strati popolari, proletari, intellettuali, senza dimenticare tra i protagonisti di quegli eventi i tanti militari sbandati che si sono mossi, al pari degli altri, nel contesto segnato dall’irruzione della guerra totale in casa, in Italia e nel Meridione. Battaglie, micidiali raid aerei, cruente scaramucce a fuoco, sfollamenti, rappresaglie, rastrellamenti, eccidi, violenze sessuali e stupri di massa hanno così scandito la ritirata tedesca e la lenta risalita della penisola da parte degli Alleati.

La morte piombava anche dal cielo, migliaia di tonnellate d’esplosivo venivano rovesciate sui centri urbani meridionali, la cui vita quotidiana era sconvolta dal sinistro ululato delle sirene, dalla macabra “musica delle bombe”. Se è stata Napoli la città italiana più tartassata dalle incursioni aeree (che nel capoluogo partenopeo hanno provocato migliaia e migliaia di vittime), è stata Bari, il cui porto era una delle principali strutture logistiche del fronte adriatico, a subire dall’aviazione tedesca, il 2 dicembre ’43, un tremendo bombardamento che causa la contaminazione delle acque marine in profondità e un migliaio di perdite tra militari e civili per l’affondamento di 17 navi, tra cui la Harvey, carica di yprite, l’esiziale gas che era stato usato per la prima volta durante la Grande guerra.

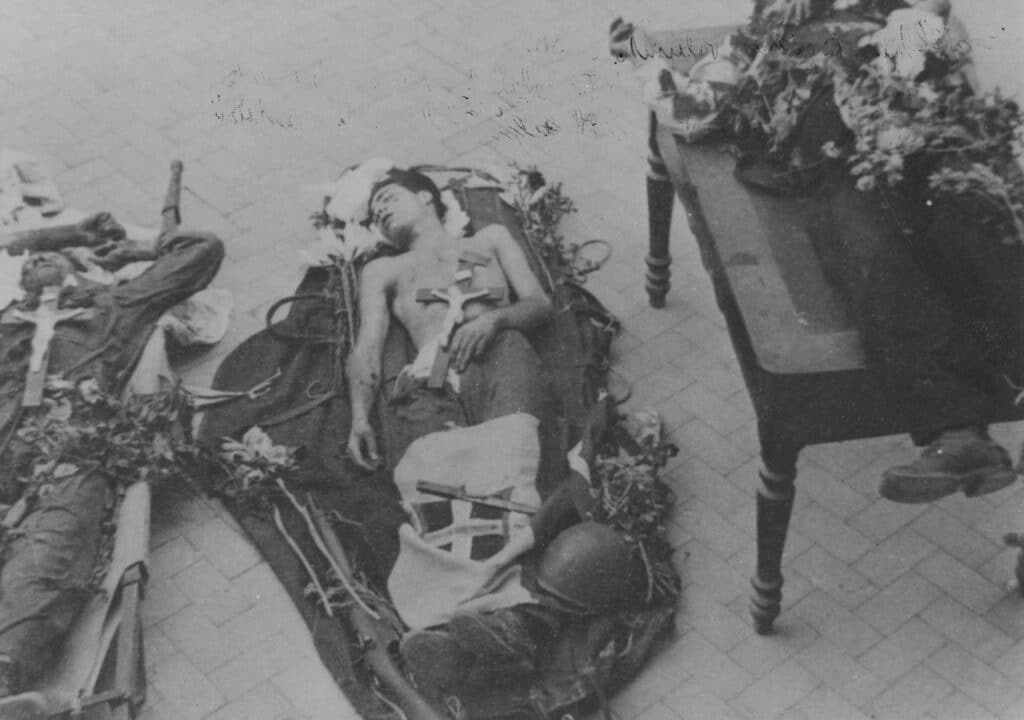

Efferata è stata la breve, ma durissima, occupazione nazista nel Mezzogiorno. I saccheggi di viveri e beni, i sequestri di animali, le razzie di uomini da inviare al lavoro in Germania, gli incendi, i massacri indiscriminati, che hanno seminato lutti e dolori tra le popolazioni locali, spogliate di tutte le loro misere risorse, si inscrivevano nella strategia terroristica della “terra bruciata”, applicata con ferma determinazione dalla Wehrmacht per garantirsi il controllo delle zone a ridosso delle tre linee difensive approntate per contrastare l’avanzata delle divisioni anglo-americane verso Roma. Oggetto di soprusi e violenze erano quanti si sforzavano di mettere al riparo il proprio nucleo familiare o comunitario; bersaglio di una feroce risposta erano coloro che tentavano di dar vita ad aggregazioni spontanee per rintuzzare la furia devastatrice e lo spirito di vendetta degli “unni meccanizzati”.

Efferata è stata la breve, ma durissima, occupazione nazista nel Mezzogiorno. I saccheggi di viveri e beni, i sequestri di animali, le razzie di uomini da inviare al lavoro in Germania, gli incendi, i massacri indiscriminati, che hanno seminato lutti e dolori tra le popolazioni locali, spogliate di tutte le loro misere risorse, si inscrivevano nella strategia terroristica della “terra bruciata”, applicata con ferma determinazione dalla Wehrmacht per garantirsi il controllo delle zone a ridosso delle tre linee difensive approntate per contrastare l’avanzata delle divisioni anglo-americane verso Roma. Oggetto di soprusi e violenze erano quanti si sforzavano di mettere al riparo il proprio nucleo familiare o comunitario; bersaglio di una feroce risposta erano coloro che tentavano di dar vita ad aggregazioni spontanee per rintuzzare la furia devastatrice e lo spirito di vendetta degli “unni meccanizzati”.

Le numerose stragi (Rionero in Vulture, Teverola, Mondragone, Acerra, Bellona, Caiazzo, Sparanise, Mignano Monte Lungo, Pietransieri, Filetto e Onna) perpetrate nel Mezzogiorno dall’esercito tedesco, a partire dalla Sicilia, dove anche le truppe statunitensi al comando del generale Patton si erano macchiate di gravi crimini, rientravano nella logica del sistema di potere nazista, della guerra di sterminio che il Terzo Reich prima ha sperimentato negli immensi spazi dell’Europa orientale, per poi applicarla in Occidente nella seconda fase del conflitto.

Tra il settembre e il dicembre 1943, si contano 1.409 trucidati per mano tedesca in Campania, 130 in Puglia, 60 in Sicilia, 52 in Basilicata, 19 in Calabria, a cui vanno aggiunti i 903 caduti in Abruzzo e i 49 in Molise in un arco temporale più lungo; sull’intero territorio nazionale le vittime della “guerra ai civili” condotta dai nazifascisti e protrattasi sino all’aprile 1945 saranno più di 24.000.

In questa cornice va collocata la rivolta delle Quattro Giornate, espressione dell’intreccio tra l’opposizione esplicita e il dissenso carsico al fascismo, a cui si affianca quello maturato in ampi strati della società durante il secondo conflitto mondiale, quando si sbriciola, sotto un diluvio di bombe, l’opzione strategica di fare di Napoli la “regina del Mediterraneo”, quando si dissolve il consenso al regime mussoliniano, inabissatosi per la drammatica divaricazione tra la propaganda bellica e il reale andamento della guerra, per il razionamento sempre più drastico dei viveri, per il moltiplicarsi del numero dei morti e delle abitazioni rase al suolo o seriamente danneggiate.

Come ha messo in luce lo storico Geppino Aragno nei suoi studi, a battersi contro i soldati tedeschi e i non pochi cecchini fascisti che sparavano sugli insorti, sono in primo luogo – spesso assumendo un ruolo direttivo nel vivo dei combattimenti – gli antifascisti (militanti del Partito comunista, bordighisti, troskisti, azionisti, socialisti, anarchici, liberali), nonché – è il caso di menzionarli – militari dell’esercito italiano che non si erano consegnati alla Wehrmacht dopo il disfacimento degli apparati statali in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943. Non solo, dunque, uomini e donne stanchi per il prolungarsi e l’incrudelirsi della guerra, non solo i ragazzi cenciosi e affamati dei vicoli di Napoli. A dispetto del dato numerico – non più del 10% dei rivoltosi era costituito dagli adolescenti – si è accreditato invece il mito degli scugnizzi, oscurando, così, il “volto politico” delle Quattro Giornate.

Come ha evidenziato Giuseppe Capobianco, a lungo dirigente di primo piano del Pci campano, ne Il recupero della memoria (Esi, 1995) mentre a Napoli sta per scoppiare la ribellione di massa, il 27 settembre sulla fascia tra Maddaloni e Capua – ritorna il motivo della simultaneità degli accadimenti – si svolge sulle colline del Tifata una vera e propria battaglia tra un contingente della 16ª divisione corazzata “Hermann Göring” e “bande” composte, sotto la guida politica di comunisti, da giovani, sfollati e militari sbandati, che cercavano di sfuggire alla caccia agli schiavi, la sklaven jagd, scattata il 23 settembre per rifornire il Terzo Reich di forza-lavoro servile, utile a rendere disponibili quante più energie tedesche da destinare ai diversi fronti.

Sulle colline del Tifata operano formazioni sorte spontaneamente, come il gruppo patrioti di San Prisco, il gruppo Cappabianca, il gruppo dei garibaldini del Capitano Campoccia. Quest’ultimo, insieme a quello diretto da Umberto Visconti, ricopre un ruolo non trascurabile nell’insurrezione di Santa Maria Capua Vetere (5-6 ottobre 1943), dove il movimento operaio aveva robuste radici. C’è da notare che in tutti questi episodi ha luogo la saldatura fra le avanguardie politicizzate degli antifascisti locali e quanti volevano sottrarsi alla deportazione in Germania, ai bandi nazisti per il servizio obbligatorio del lavoro. Infine, non si può non ricordare il capitolo riguardante la Brigata Maiella in Abruzzo, formazione partigiana a tutti gli effetti (l’unica MdOVM), che il 25 settembre 1943 impegna, a Bosco Martese, le truppe tedesche nella prima battaglia in campo aperto fra nazisti e resistenti.

Un punto ora va sottolineato con forza. Le involuzioni politiche del periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale hanno ostacolato la metabolizzazione dei valori dell’antifascismo e della Resistenza, condizionando negativamente nel Mezzogiorno, più che altrove, il processo di effettiva democratizzazione della società e delle istituzioni e rendendo faticosa la riappropriazione di una “memoria cancellata”. Ha inciso, e non poco, l’intervento normalizzatore dispiegato dalla Corona e dagli Alleati in quello che è stato definito, relativamente al Mezzogiorno, l’altro dopoguerra (Enzo Forcella, Nicola Gallerano); la fase, tra la fine del’43 e il 25 aprile del ’45, della “pace dimezzata”, nel corso della quale il Sud si è configurato come una sorta di laboratorio storico-politico, influendo profondamente sul futuro assetto post-bellico del Paese (Luigi Cortesi, Guido D’Agostino).

Si è ulteriormente allargata allora la forbice tra Nord e Sud e si sono esasperate le fratture socio-economiche tra le due macro-aree. Si è trattato di un dopoguerra anticipato, caratterizzato da fenomeni contraddittori: dalla diffusione della microcriminalità all’esplosione della rabbia contadina, che in alcuni borghi rurali – Caulonia, Maschito, Calitri – è arrivata a proclamare delle “repubbliche”, sia pur dall’effimera sorte. Sono stati anni in cui si è consolidato il mito dell’eccezionale prosperità nordamericana, mentre l’Italia si andava ancorando alla sfera d’influenza occidentale. Anni in cui le popolazioni meridionali hanno stabilito un rapporto ambivalente, spesso conflittuale, con gli Alleati, che hanno vestito il duplice abito dei liberatori-occupanti, dei portatori di libertà, di nuovi costumi, ma anche di propagatori di degrado morale e sociale, incarnato dal proliferare degli sciuscià, dal dilagare della prostituzione e del mercato nero.

Si è ulteriormente allargata allora la forbice tra Nord e Sud e si sono esasperate le fratture socio-economiche tra le due macro-aree. Si è trattato di un dopoguerra anticipato, caratterizzato da fenomeni contraddittori: dalla diffusione della microcriminalità all’esplosione della rabbia contadina, che in alcuni borghi rurali – Caulonia, Maschito, Calitri – è arrivata a proclamare delle “repubbliche”, sia pur dall’effimera sorte. Sono stati anni in cui si è consolidato il mito dell’eccezionale prosperità nordamericana, mentre l’Italia si andava ancorando alla sfera d’influenza occidentale. Anni in cui le popolazioni meridionali hanno stabilito un rapporto ambivalente, spesso conflittuale, con gli Alleati, che hanno vestito il duplice abito dei liberatori-occupanti, dei portatori di libertà, di nuovi costumi, ma anche di propagatori di degrado morale e sociale, incarnato dal proliferare degli sciuscià, dal dilagare della prostituzione e del mercato nero.

Era un’Italia a più facce quella che si è rimessa in moto alla fine della guerra, con l’agricoltura, l’industria e la rete infrastrutturale del Meridione ancor più fragili. Ingombranti macerie materiali rendevano cupo il quadro socio-economico di tutte le regioni meridionali, afflitte dalla miseria, dall’incremento della disoccupazione, dalla carenza di manodopera, dalla denutrizione, dall’accattonaggio, dall’imperversare del tifo e delle malattie veneree. Decine di migliaia i senzatetto, gli sfollati, gli indigenti: uomini e donne, per lo più smunti e miserabili, assillati dall’angoscioso “problema alimentare”. La fame – annotava costernato il giornalista australiano Alan Moorehead – “dominava tutto. Di fatto stavamo assistendo al crollo morale di un popolo. Il cibo era l’unica cosa che importava: cibo per i bambini, cibo per se stessi, cibo a costo di qualsiasi abiezione e depravazione”. Tutto questo spiega anche le difficoltà incontrate dal paradigma antifascista nell’attecchire, nel secondo dopoguerra, nel Mezzogiorno, nell’alimentare la conoscenza e nel valorizzare la memoria del contributo importante dato dalle sue genti alla lotta contro il nazifascismo e alla rinascita del Paese.

Francesco Soverina, Istituto campano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea

Pubblicato mercoledì 28 Settembre 2022

Stampato il 14/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/agli-albori-della-resistenza/