Pubblichiamo un articolo di Luigi Marino, componente del Comitato nazionale Anpi, profondo conoscitore della storia e attento osservatore dei fatti che accadono nell’Est dell’Europa. Riteniamo sia utile ad avviare una riflessione su una vicenda che ci riguarda tutti, e da vicino

Pubblichiamo un articolo di Luigi Marino, componente del Comitato nazionale Anpi, profondo conoscitore della storia e attento osservatore dei fatti che accadono nell’Est dell’Europa. Riteniamo sia utile ad avviare una riflessione su una vicenda che ci riguarda tutti, e da vicino

La riunione il 26 gennaio scorso a Parigi del “Formato Normandia”, che vede protagonisti Francia, Germania, Russia e Ucraina, per concordare misure di de-escalation nella grave crisi ucraina così densa di rischi e pericoli, si è conclusa per intanto ribadendo l’importanza di continuare il “cessate il fuoco” in vigore dal luglio 2020. Il dialogo quindi è ripreso, ma il Formato potrà raggiungere risultati proficui per la ricerca di una soluzione politica alla crisi solo se nelle prossime riunioni si realizzerà un serio e attento ascolto delle altrui ragioni da parte di tutti.

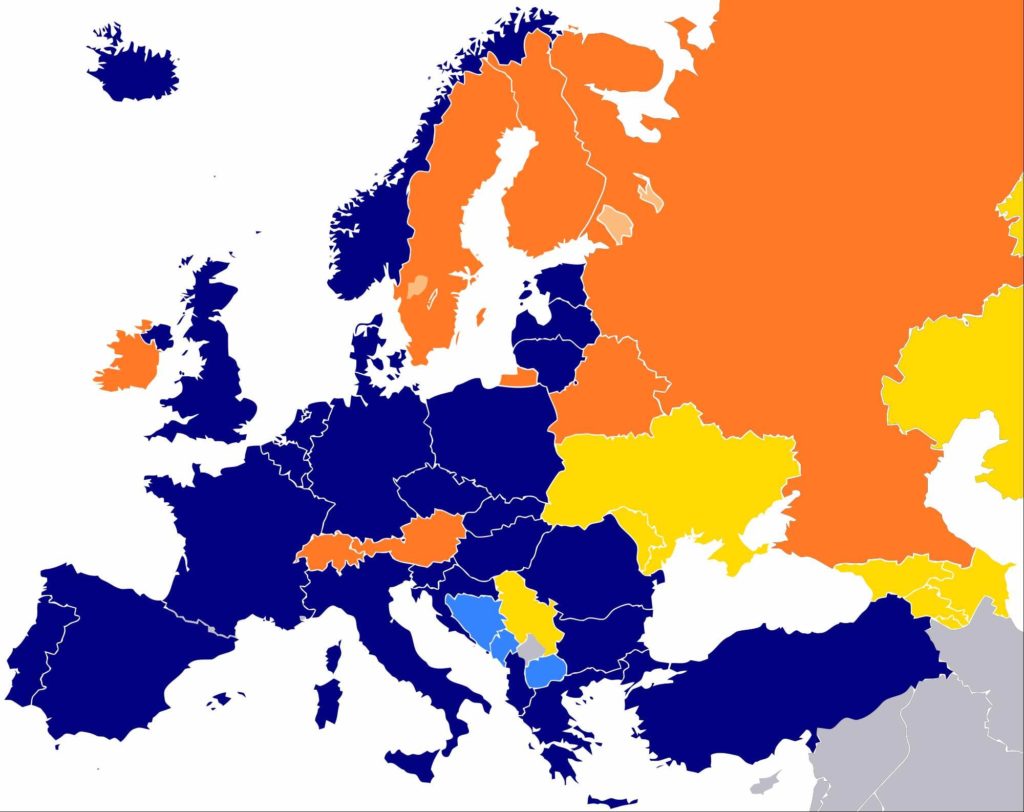

Nell’analisi della situazione tuttavia non può essere sottaciuto come i prodromi di questa crisi si siano manifestati sin dalla decisione dopo il crollo dell’Urss di espandere la Nato a Est aggregando progressivamente Polonia, Paesi Baltici, Ungheria, Cechia, Bulgaria, Romania, Croazia, Slovacchia, e Slovenia, Albania, Montenegro e Macedonia.

La Nato, che poteva ritenersi superata con la scomparsa dell’Unione Sovietica, si è invece rafforzata enormemente estendendosi ben oltre le frontiere del “blocco sovietico” sino agli stessi confini della Federazione Russa, malgrado gli impegni, sia pure non formalizzati per iscritto, assunti da parte degli Stati Uniti di mantenere lo statu quo. Inoltre la Nato è andata ad agire anche “fuori area” rispetto a quella originaria, dandosi nuovi compiti e obiettivi sia con il nuovo “Concetto Strategico”, sia con gli ultimi accordi in base ai quali “deve diventare più globale per occuparsi della Cina” come ha sostenuto recentemente il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

La Nato, che poteva ritenersi superata con la scomparsa dell’Unione Sovietica, si è invece rafforzata enormemente estendendosi ben oltre le frontiere del “blocco sovietico” sino agli stessi confini della Federazione Russa, malgrado gli impegni, sia pure non formalizzati per iscritto, assunti da parte degli Stati Uniti di mantenere lo statu quo. Inoltre la Nato è andata ad agire anche “fuori area” rispetto a quella originaria, dandosi nuovi compiti e obiettivi sia con il nuovo “Concetto Strategico”, sia con gli ultimi accordi in base ai quali “deve diventare più globale per occuparsi della Cina” come ha sostenuto recentemente il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

Tutte queste nuove “interpretazioni” del Patto non hanno mai trovato approvazione da parte del Parlamento italiano, come sin dall’inizio ebbe a rilevare il Presidente Andreotti. È innegabile come questo allargamento, a parere di molti analisti, urti contro i legittimi interessi della Russia, che teme un definitivo accerchiamento in grado di mettere a rischio la propria sicurezza, con una Ucraina — la lunghezza del cui confine con la Federazione russa è di oltre 1500 chilometri — nella Nato e relative basi missilistiche. Va notato che anche la Georgia, confinante per oltre 700 chilometri con la Russia, ha chiesto di entrare nella Nato.

Tutte queste nuove “interpretazioni” del Patto non hanno mai trovato approvazione da parte del Parlamento italiano, come sin dall’inizio ebbe a rilevare il Presidente Andreotti. È innegabile come questo allargamento, a parere di molti analisti, urti contro i legittimi interessi della Russia, che teme un definitivo accerchiamento in grado di mettere a rischio la propria sicurezza, con una Ucraina — la lunghezza del cui confine con la Federazione russa è di oltre 1500 chilometri — nella Nato e relative basi missilistiche. Va notato che anche la Georgia, confinante per oltre 700 chilometri con la Russia, ha chiesto di entrare nella Nato.

La situazione in Ucraina è andata aggravandosi di anno in anno sempre di più sino alla cosiddetta “rivoluzione di Maidan” del 2014, secondo molti un colpo di stato, avallato dagli Usa e da altre potenze occidentali, quando la Verchovna Rada destituì contro il dettato costituzionale il Presidente Janukovich eletto direttamente dal popolo. L’anno prima Janukovich aveva rinviato la firma dell’“accordo-capestro” di associazione alla UE, che invece da molti esponenti ucraini era considerato il primo passo per l’ingresso dell’Ucraina nella Nato in funzione antirussa. Non vi è quindi chi non veda come l’attuale crisi sia il risultato delle scelte operate dagli Stati Uniti e dalla Nato in particolare.

A monte di questi più recenti avvenimenti non si possono ignorare gli “errori storici” compiuti nel passato sovietico, come quello di stabilire confini interni delle repubbliche non solo e non tanto in relazione al principio etno-demografico, quanto in funzione dello sviluppo economico integrato delle diverse realtà dell’enorme Paese. Negli anni 20 del Novecento, infatti, gran parte dei territori del Doneck, di Zaporižja e di Lugansk, che facevano parte storicamente dell’impero russo sin dal 1700, fu aggregata alla Repubblica Socialista Ucraina.

Nella concezione sovietica il territorio dell’Urss andava articolato per regioni economiche, per cui aree meno sviluppate, come quelle ad esempio dell’Ucraina occidentale, vennero agganciate ad aree più avanzate economicamente o più suscettibili di un rapido sviluppo, come quelle della parte orientale del paese, in modo che queste ultime facessero da traino per le prime ottenendo così un generale avanzamento complessivo.

In definitiva i confini delle singole repubbliche, restando impensabile allora la deflagrazione dell’Urss, non costituirono delimitazioni di carattere statuale, ma solo di carattere economico-amministrativo. A tutto questo si aggiunse il “regalo” di Chruscev della Crimea nel 1954 senza alcuna decisione del Soviet Supremo che lo legittimasse e senza sentire le popolazioni interessate. È solo dal 1991 che queste terre risultano comprese in confini statuali del tutto impropri sia dal punto di vista storico che culturale e linguistico.

E alla memoria storica non possono sfuggire le alterne vicende che investirono la Galizia, divenuta parte dell’impero austro-ungarico verso la fine del 700, poi appartenuta alla Polonia dopo la prima guerra mondiale e successivamente smembrata con il trattato di Potsdam del 1945 e assegnata alla Repubblica Sovietica dell’Ucraina.

In estrema sintesi questi sono gli antefatti specifici per comprendere la complessità dei problemi sorti con il crollo dell’Urss. Con la sconfitta dell’Urss nella “Guerra fredda”, venuto meno il contrappeso, ha prevalso l’unilateralismo delle scelte Usa con conseguente militarizzazione in tanti casi dei rapporti internazionali (Iraq, Libia, Siria, Afghanistan, ecc.).

Ma il mondo non è più quello di trenta anni fa, quando si è voluto stravincere umiliando spesso la Russia. Il mondo è oggi decisamente multipolare per l’imponenza della Cina e la rinnovata presenza della Russia sullo scacchiere internazionale. A fronte di questo cambiamento di fase non sembra ancora improntata al realismo la politica estera degli Stati Uniti, che hanno continuato a ritenere sconfitta definitivamente la Russia. Da qui la scelta di dotare l’Ucraina di armi moderne, di missili antiaerei e anti-tank, insieme alla Gran Bretagna e ad altri Paesi dell’Alleanza, per un totale di circa tre miliardi di dollari negli ultimi sette anni al fine di contrastare una “aggressione da parte russa”.

Gli Usa e i loro alleati ritengono, con questi interventi di carattere militare, di difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina nel rispetto del Memorandum di Budapest del 1994 firmato da Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia e Ucraina, ma senza ricordare gli impegni assunti del non allargamento della Nato a Est. Ma questo memorandum, come ogni accordo, è costruito sulla clausola rebus sic stantibus, sulla base cioè degli equilibri esistenti al momento della firma. E quell’equilibrio, fondato sull’impegno della non espansione della Nato, è stato vanificato del tutto. Da qui la mancata ricerca di una soluzione rispondente alle comprensibili esigenze russe.

Alla guerra psicologica in atto da tempo da entrambe le parti sono seguiti gli ammassamenti di truppe russe non lontani dal confine ucraino e quelli ucraini a ridosso delle repubbliche del Doneck e Lugansk, e ancora l’ordine di evacuazione del personale “non essenziale” dalle rappresentanze diplomatiche a Kiev degli Usa e dell’Inghilterra. Iniziative, queste, certamente non volte ad alleggerire le pericolose tensioni in atto.

Nel 2002 a Pratica di Mare fu avviato un dialogo con la Russia volto a favorire un approccio a un sistema di sicurezza collettiva del continente, ma purtroppo non ha avuto alcun seguito anche per le divergenze esistenti tra i diversi membri europei dell’Alleanza. È un dato di fatto che i membri già dell’ex blocco sovietico, Polonia e Paesi Baltici in particolare, siano gli europeisti-atlantisti più radicali. A differenza degli europeisti più autonomisti, come la Francia che ha tra l’altro diritto di veto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu e per giunta è in possesso di armamento nucleare, si possono definire europeisti-pragmatici quelli, come la Germania, che nel rispetto delle regole del Patto improntano la propria politica estera nei confronti della Russia e di altri Paesi a prudenza e attenzione anche ai propri interessi nazionali.

Questa in fondo è stata la tradizionale politica estera del nostro Paese, che da membro della Nato realizzò una proficua collaborazione con l’Urss a partire dalla realizzazione della stessa Togliattigrad sino agli intensi rapporti commerciali con la Federazione russa. Il problema è quindi, nella situazione data, del come si sta pragmaticamente nell’Alleanza senza assentire e accodarsi in tutti i casi alle iniziative Usa. D’altra parte è in effetti all’iniziativa franco-tedesca che va attribuito il rilancio del Formato Normandia per ricercare realistiche soluzioni politiche ed evitare catastrofici esiti con inevitabili conseguenze negative per tutti.

Dopo la seconda guerra mondiale anche il nostro Paese ebbe a occuparsi di contese territoriali per terre di confine come ad esempio con la Jugoslavia, di movimenti separatisti in Sicilia, di problemi concernenti minoranze di lingua francese, tedesca, ladina, slovena. Ma ricercò sempre una soluzione politica assecondando istanze di autonomia al fine di assicurare la coesione nazionale. Di qui l’istituzione delle Regioni a Statuto speciale con potere legislativo ed esecutivo autonomo, con privilegi di natura finanziaria e con l’attribuzione di tributi propri sino all’incameramento di quasi tutte le imposte. In Alto Adige si ebbe a lottare contro gli autori di attentati e di manifestazioni illegali, ma non si procedé a bombardamenti. Le popolazioni del Doneck e Lugansk hanno dovuto subire continui bombardamenti con migliaia di vittime, distruzioni di case, strutture ed eliminazione di gran parte delle attività produttive e lavorative.

Nella tragedia di questi anni cruenti vivono milioni di russi d’Ucraina, i tre milioni di nativi ucraini in Russia e i tanti milioni dei matrimoni misti. Un immane problema umanitario, di indicibili sofferenze, di disperazione per l’incancrenirsi della situazione.

Respinta sin dall’inizio da Kiev l’ipotesi federalista e respinta altresì ogni forma di autonomia di Regioni a statuto speciale, non resta che perseguire la neutralità dell’Ucraina come fattore di stabilità per gli equilibri del Continente. “Una Ucraina neutrale sarebbe molto più rispettata e autorevole” ha scritto ancora recentemente l’ambasciatore Sergio Romano. Come nel caso della Finlandia e dell’Austria questa soluzione aiuterebbe a raffreddare le tensioni esistenti tra Nato e Russia. E ancora prima l’ambasciatore Romano così si espresse: “finché daranno l’impressione di volere l’Ucraina nella UE e nella Nato, gli Stati Uniti e l’Europa correranno il rischio di accogliere nelle loro braccia un Paese dimezzato”, se non addirittura un Paese disgregato per tante ragioni storiche, culturali ed economiche.

Respinta sin dall’inizio da Kiev l’ipotesi federalista e respinta altresì ogni forma di autonomia di Regioni a statuto speciale, non resta che perseguire la neutralità dell’Ucraina come fattore di stabilità per gli equilibri del Continente. “Una Ucraina neutrale sarebbe molto più rispettata e autorevole” ha scritto ancora recentemente l’ambasciatore Sergio Romano. Come nel caso della Finlandia e dell’Austria questa soluzione aiuterebbe a raffreddare le tensioni esistenti tra Nato e Russia. E ancora prima l’ambasciatore Romano così si espresse: “finché daranno l’impressione di volere l’Ucraina nella UE e nella Nato, gli Stati Uniti e l’Europa correranno il rischio di accogliere nelle loro braccia un Paese dimezzato”, se non addirittura un Paese disgregato per tante ragioni storiche, culturali ed economiche.

Realismo impone allora di prendere atto che l’espansione a Est della Nato è stata “frettolosa e sbagliata”, come ormai convengono tanti analisti.

Le richieste russe non riguardano basi Nato con armamenti nucleari esistenti in Italia o in altri Paesi dell’Europa occidentale. La Russia chiede solo che la Nato non abbia ulteriormente a estendersi sino a compromettere gli interessi vitali di sicurezza della Federazione russa.

“La fruttuosa collaborazione per il bene della pace e del progresso” è detto nei documenti ufficiali, può continuare con una Europa non anti-Usa, né antirussa. Gli accordi di Minsk mirano a una soluzione politica del conflitto nel Donbass. Solo il rispetto di questi accordi da parte di tutti i sottoscrittori può consentire il superamento di questa crisi, che tiene con il fiato sospeso non solo le popolazioni più direttamente coinvolte, ma l’intera Europa.

Luigi Marino, componente Comitato nazionale Anpi

Pubblicato lunedì 31 Gennaio 2022

Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/ucraina-ritornare-ai-blocchi-contrapposti-non-porta-pace/