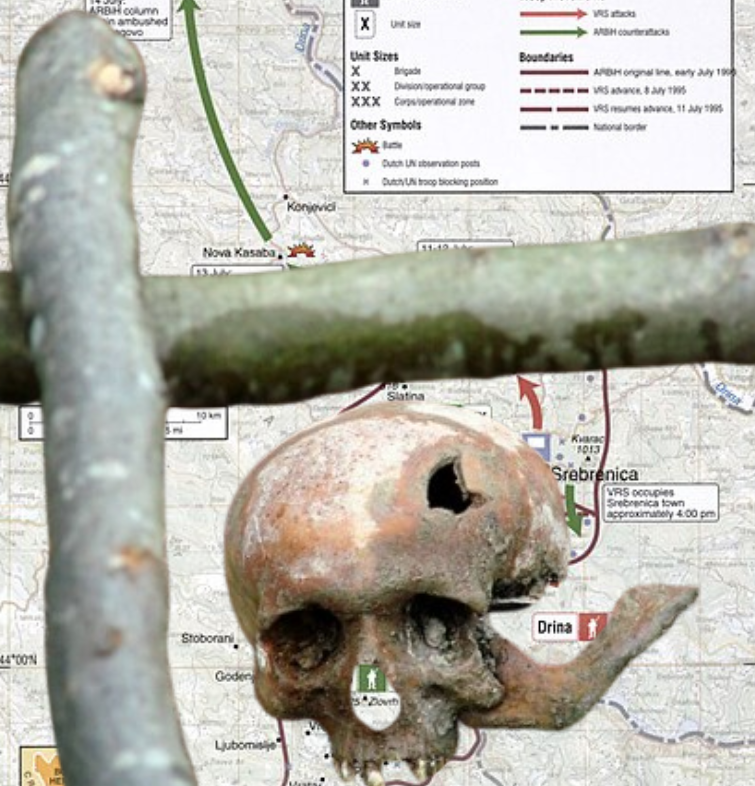

Nel corso delle guerre jugoslave (1991-1995), dal ’92 al ’95 si svolse, al loro interno, la guerra in Bosnia ed Erzegovina, che provocò circa 250mila vittime, soprattutto civili, e 2,8 milioni fra rifugiati e profughi. Proprio nel contesto della guerra in Bosnia ed Erzegovina si verificò l’evento più tragico delle guerre jugoslave: il genocidio a Srebrenica dei musulmani bosniaci, avvenuto fra l’11 e il 22 luglio 1995.

Il 9 gennaio 1992, in seguito al distacco già avvenuto dalla Jugoslavia da parte sia della Slovenia e sia della Croazia, i serbi della Bosnia ed Erzegovina proclamarono la Repubblica serba della Bosnia ed Erzegovina, detta anche Srpska. Guida di questa nuova repubblica fu il presidente Radovan Karadžić, che resterà in carica fino al 1996. La Bosnia ed Erzegovina era un territorio multietnico, dove i serbi rappresentavano il 31% della popolazione, la maggioranza era composta dai musulmani bosniaci, detti anche bosnacchi, che erano il 44%, l’altro 17% era composto dai croati e da alcune piccole minoranze. Il 29 febbraio 1992 si svolse il referendum per l’indipendenza dalla Jugoslavia della Bosnia ed Erzegovina, che registrò un’affluenza del 63,7% della popolazione, poiché boicottato dai serbi, e il 92,7% degli elettori votò a favore dell’indipendenza. Il 1° marzo iniziarono gli scontri armati tra bosniaci e serbi, mentre due giorni dopo la Bosnia ed Erzegovina dichiarò la propria indipendenza.

Nonostante un clima di altissima tensione, il 5 aprile a Sarajevo e in altre città, si svolse una grande manifestazione contro il nazionalismo e per la pace. Il giorno seguente, la Comunità Europea riconobbe l’indipendenza della Bosnia ed Erzegovina, e il 18 dello stesso mese Srebrenica venne occupata dai serbo-bosniaci ma l’8 maggio fu liberata dai musulmani bosniaci. Dopo il riconoscimento della Comunità Europea, anche l’Onu, il 22 maggio, riconobbe l’indipendenza della Bosnia ed Erzegovina.

Nel corso dell’anno la missione Unprofor, United Nations Protection Force, si allargò anche alla Bosnia ed Erzegovina. Questa era stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 21 febbraio 1992, attraverso la risoluzione 743, con l’obbiettivo di “creare le condizioni di pace e sicurezza necessarie per raggiungere una soluzione complessiva della crisi jugoslava”.

Nel corso dell’anno la missione Unprofor, United Nations Protection Force, si allargò anche alla Bosnia ed Erzegovina. Questa era stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 21 febbraio 1992, attraverso la risoluzione 743, con l’obbiettivo di “creare le condizioni di pace e sicurezza necessarie per raggiungere una soluzione complessiva della crisi jugoslava”.

Circa un anno dopo, l’11 marzo 1993, il generale francese, Philippe Morillon, alla guida di un piccolo contingente Unprofor, entrò a Srebrenica portando aiuti umanitari. Il 31 marzo, il Consiglio di sicurezza Onu approvò la risoluzione 816, con la quale stabilì l’estensione del bando di ogni volo aereo su tutta la Bosnia ed Erzegovina, indicando anche che ogni eventuale volo avrebbe dovuto ricevere l’autorizzazione dall’Unprofor. L’obiettivo era quello di evitare bombardamenti. Il 16 aprile, l’Onu con un’altra risoluzione, la numero 819, dichiarò Srebrenica safe area, ovvero zona protetta. Questa risoluzione inoltre stabilì l’invio di una missione sotto l’egida del Consiglio di sicurezza dell’Onu, al fine di valutare la reale situazione direttamente sul campo, e poco dopo un contingente di seicento caschi blu olandesi dell’Unprofor raggiunse il luogo.

Alla guida dei caschi blu del Dutchbat III, vi era il colonnello olandese Thomas Jakob Peter Karremans. Diversi giorni prima della fatidica data dell’11 luglio 1995, proprio Karremans, rendendosi conto della drammatica situazione, chiese alle Nazioni Unite di mandare aerei e rinforzi da terra, per difendere Srebrenica.

Ciononostante, sia i documenti segreti sia quelli ufficiali, di cui il quotidiano britannico The Independent entrò in possesso nell’ottobre 1995, riportano come il 24 maggio ’95, in una riunione riservata alle Nazioni Unite coi rappresentanti degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza e dei Paesi che avevano truppe nei Balcani, il generale francese dell’Unprofor, Bernard Janvier, chiese ai diplomatici presenti di lasciare alla loro sorte le “zone protette”. Il 6 luglio, cominciò l’attacco finale delle forze serbo-bosniache a Srebrenica, una città ormai ridotta allo stremo nonché disarmata.

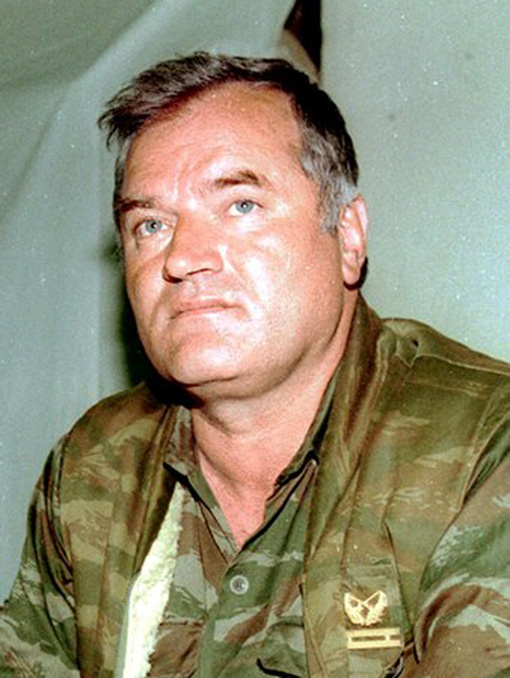

A comandare l’esercito serbo-bosniaco c’era Ratko Mladić, coadiuvato dalla milizia di Željko Ražnatović, meglio conosciuto come «Arkan», criminale comune e di guerra, collaboratore dei servizi segreti serbi e già leader delle formazioni degli ultras della squadra Stella Rossa Belgrado. Due giorni dopo, poco dopo l’alba, le forze serbo-bosniache raggiunsero i posti d’osservazione del Dutchbat III, teoricamente entrarono nell’enclave sotto la protezione dell’Onu, ma i caschi blu olandesi abbandonarono le posizioni per rifugiarsi a Potočari. Durante il tragitto gli olandesi furono fermati dai blocchi stradali organizzati dai cittadini, nella via centrale di Srebrenica. In una situazione di panico generale, con una popolazione affamata, il casco blu Raviv van Renssen venne colpito da colpi sparati dai musulmani bosniaci all’indirizzo degli olandesi in ritirata, e morirà poco dopo. I cittadini di Srebrenica chiesero ai caschi blu di riconsegnargli le armi per potersi difendere, ma la risposte di Karremans fu un secco no. Queste armi erano state consegnate volontariamente dai musulmani bosniaci, al fine di collaborare al tentativo di pacificazione e di controllo dell’area da parte dell’Onu.

In quel momento i cittadini però si trovarono abbandonati dai caschi blu che avrebbero dovuto proteggerli, e disarmati perché questi non volsero ridargli le armi per potersi difendere. Due giorni dopo Karremans rassicurò la popolazione spiegandogli che l’indomani gli aerei della Nato avrebbero attaccato le postazioni serbo-bosniache, ma gli aerei si limiteranno a sorvolare senza lanciare alcun attacco. Solo alle ore 12,05 dell’11 luglio, Janvier autorizzò un leggero attacco che non cambiò la situazione, infatti quel giorno le truppe serbo-bosniache entrarono trionfanti a Srebrenica. Migliaia di musulmani bosniaci, soprattutto donne e bambini, cercarono rifugio a Potočari, ma già a partire dal giorno dopo ebbe inizio il genocidio proprio a Potočari con l’uccisione degli uomini e la separazione di questi da donne e bambini.

Migliaia di donne furono brutalmente stuprate, mentre i caschi blu olandesi restarono fermi. Gli uomini e i ragazzi venivano inviati, per essere uccisi, con dei pulman verso nord, a Kladanj. Il genocidio con uccisioni e stupri continuò fino al 22 luglio. Fra il 1° agosto e il 1° novembre vi fu il tentativo dei serbo-bosniaci di rimuovere i cadaveri dalle fosse comuni e di seppellirli in altri luoghi, così da occultare lo sterminio compiuto. Il numero delle vittime fu di 8.372 di cui circa 7 mila uomini, anche se il numero complessivo viene ritenuto che sia di circa 10mila, a cui si accompagnano i circa 50mila sfollati. Nel dicembre 1995, gli accordi di Dayton posero fine alle ostilità. Nel dopoguerra a occuparsi della giustizia, oltre Tribunale internazionale dell’Aia, ci fu anche il Tribunale penale per l’ex Jugoslavia, creato dall’Onu, il 25 maggio 1993, con la risoluzione 827 del Consiglio di sicurezza, per giudicare, a partire dal 1991, persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale commesse nel territorio dell’ex Jugoslavia.

Dieci anni dopo, nel 2005, in seguito alla cattura di Radovan Karadžić e di Ratko Mladić, Carla Del Ponte, allora Procuratore del tribunale per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia, affermò: “Le prove per il genocidio di Srebrenica a carico di Mladić e Karadžić sono schiaccianti e si dovrebbe istituire un processo unico a carico dei due accusati e solo per Srebrenica, considerato il poco tempo disponibile e l’impellente necessità di ottenere Giustizia e Verità sugli avvenimenti di Srebrenica. Perché Mladić può e deve chiarire, visto che era lui l’interlocutore diretto dei rappresentanti Onu presenti a difesa della Safe Area di Srebrenica, come sia stato possibile uccidere in pochi giorni almeno ottomila bosniaci musulmani senza che qualcuno intervenisse a impedirlo o quantomeno a fermare questa carneficina”.

Srebrenica è e rimarrà per sempre una delle pagine più drammatiche dei fatti criminali nella moderna e democratica Europa. Giustizia per le vittime, i sopravvissuti e ancora, come a Norimberga, perché non si ripeta mai più, never again. Duole costatare come già dopo la Shoah e il Samudaripen, il genocidio degli ebrei e dei rom e sinti nella seconda guerra mondiale, si sentì parlare di “mai più”, eppure questo genocidio avvenne proprio in Europa e 47 anni dopo l’approvazione della convenzione per prevenire il crimine di genocidio e dell’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Quasi dieci anni dopo, l’11 luglio 2014, in occasione del diciannovesimo anniversario, il giudice Theodor Meron, presidente del Tribunale penale per l’ex Jugoslavia, disse: “Oggi nessuno può negare che nel giudizio d’appello Krstić, i giudici hanno unanimemente stabilito che le azioni commesse a Srebrenica costituiscono genocidio. Questo giudizio, insieme ad altre decisioni del Tribunale, è un importante contributo al ripristino dello stato di diritto nell’ex Jugoslavia. È mia profonda speranza che tutte le comunità della regione colgano questo anniversario come un’opportunità per affermare il loro desiderio di pace e di riconciliazione, dichiarando forte e chiaro che non sarà più permesso che accada un genocidio”.

Quasi dieci anni dopo, l’11 luglio 2014, in occasione del diciannovesimo anniversario, il giudice Theodor Meron, presidente del Tribunale penale per l’ex Jugoslavia, disse: “Oggi nessuno può negare che nel giudizio d’appello Krstić, i giudici hanno unanimemente stabilito che le azioni commesse a Srebrenica costituiscono genocidio. Questo giudizio, insieme ad altre decisioni del Tribunale, è un importante contributo al ripristino dello stato di diritto nell’ex Jugoslavia. È mia profonda speranza che tutte le comunità della regione colgano questo anniversario come un’opportunità per affermare il loro desiderio di pace e di riconciliazione, dichiarando forte e chiaro che non sarà più permesso che accada un genocidio”.

I criminali, compresi Radovan Karadžić e Ratko Mladić, furono condannati per genocidio. Dieci anni dopo tali dichiarazioni, giovedì 23 maggio 2024, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato l’11 luglio Giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica del 1995. Lo ha fatto adottando una risoluzione con lo stesso titolo, e condannando inoltre qualsiasi negazione del genocidio di Srebrenica come evento storico. Gli Stati membri sono stati invitati a preservare i fatti accertati, anche attraverso i loro sistemi educativi, al fine di prevenire la negazione e la distorsione e il verificarsi di qualsiasi genocidio in futuro. Il testo, sponsorizzato da Germania e Ruanda, è stato adottato con un voto registrato di 84 nazioni a favore, 19 contro e 68 astensioni. Chiaramente si tratta di un riconoscimento importante, e oggi nel 30° anniversario del genocidio dobbiamo riflettere su come sia potuto succedere e sulla grande inefficienza dell’Onu che non riuscì a impedirlo, nonché naturalmente sul dramma delle vittime e dei sopravvissuti.

I criminali, compresi Radovan Karadžić e Ratko Mladić, furono condannati per genocidio. Dieci anni dopo tali dichiarazioni, giovedì 23 maggio 2024, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato l’11 luglio Giornata internazionale di riflessione e commemorazione del genocidio di Srebrenica del 1995. Lo ha fatto adottando una risoluzione con lo stesso titolo, e condannando inoltre qualsiasi negazione del genocidio di Srebrenica come evento storico. Gli Stati membri sono stati invitati a preservare i fatti accertati, anche attraverso i loro sistemi educativi, al fine di prevenire la negazione e la distorsione e il verificarsi di qualsiasi genocidio in futuro. Il testo, sponsorizzato da Germania e Ruanda, è stato adottato con un voto registrato di 84 nazioni a favore, 19 contro e 68 astensioni. Chiaramente si tratta di un riconoscimento importante, e oggi nel 30° anniversario del genocidio dobbiamo riflettere su come sia potuto succedere e sulla grande inefficienza dell’Onu che non riuscì a impedirlo, nonché naturalmente sul dramma delle vittime e dei sopravvissuti.

Andrea Vitello, storico e scrittore, autore, tra gli altri, del libro “Il nazista che salvò gli ebrei. Storie di coraggio e solidarietà in Danimarca”, pubblicato da Le Lettere con prefazione di Moni Ovadia

Fonti bibliografiche

Luca Leone, Srebrenica. I giorni della vergogna, Infinito Edizioni, Modena 2005;

Luca Leone, Riccardo Noury, Srebrenica. La giustizia negata, Infinito Edizioni, Modena 2015;

Marcello Flores, Il Genocidio, Il Mulino, Bologna 2011;

Bernard Bruneteau, Il secolo dei genocidi, Il Mulino, Bologna 2021;

Claudio Vercelli, Il dominio del terrore. Deportazioni, migrazioni forzate e stermini nel Novecento, Salerno Editrice, Napoli 2015.

Pubblicato venerdì 11 Luglio 2025

Stampato il 27/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/gli-11-giorni-di-srebrenica-e-le-8-000-vittime-di-genocidio/