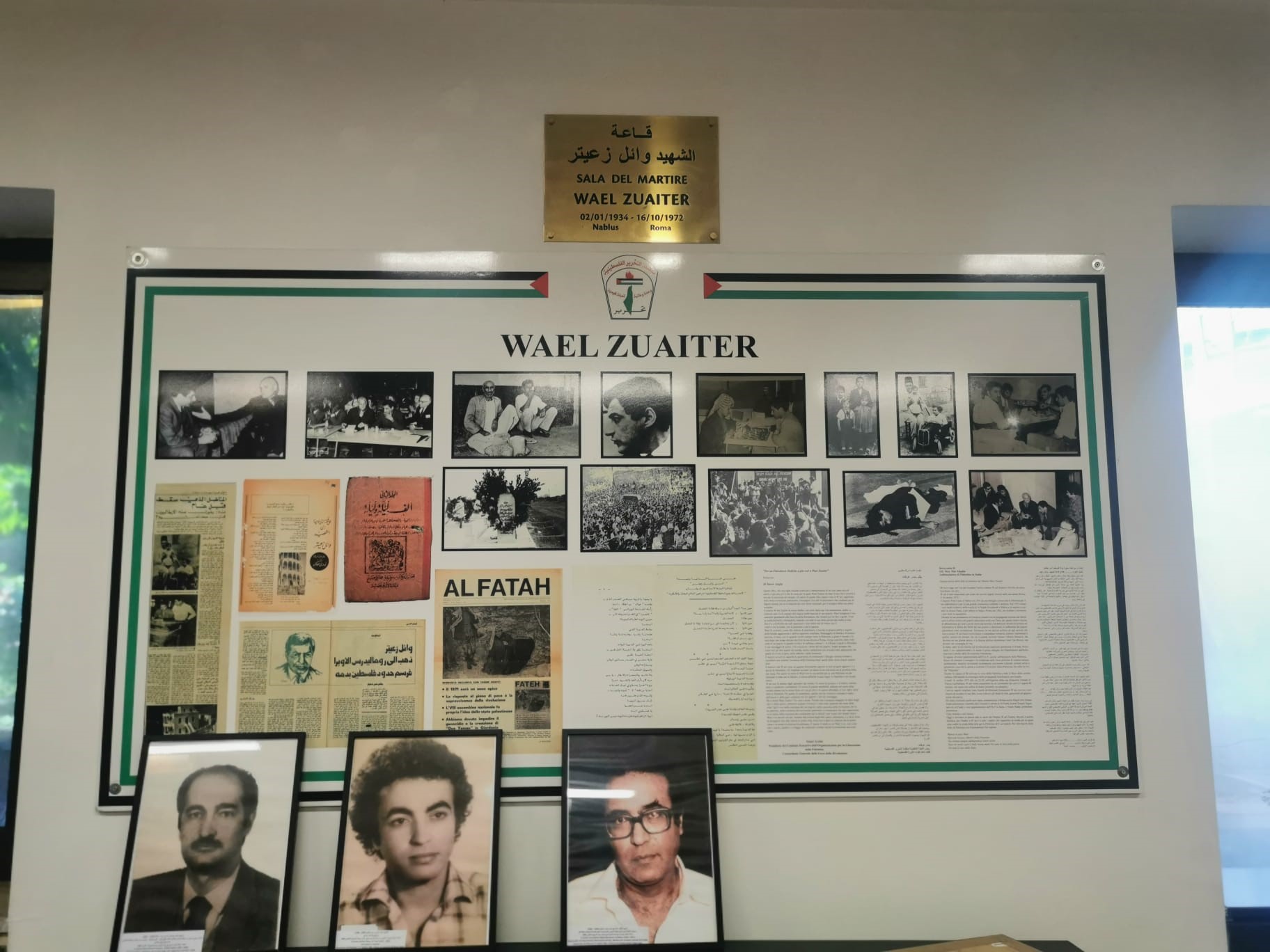

La porta della Missione diplomatica della Palestina si apre con un fruscio nell’aria. Non è un’ambasciata in senso formale, perché l’Italia non ha ancora riconosciuto lo Stato di Palestina, ma l’atmosfera è quella di un luogo che custodisce una storia intensa: fotografie di martiri come Wael Zuaiter ucciso dal Mossad a Roma nel 1972, libri, la bandiera che riassume un’identità nazionale. Con Fabrizio De Sanctis, responsabile per gli esteri della Segreteria nazionale ANPI, siamo entrati in silenzio, accolti dal sorriso di Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese romana e laziale, e di Mamoun Barghouti, un parente del Mandela palestinese.

La porta della Missione diplomatica della Palestina si apre con un fruscio nell’aria. Non è un’ambasciata in senso formale, perché l’Italia non ha ancora riconosciuto lo Stato di Palestina, ma l’atmosfera è quella di un luogo che custodisce una storia intensa: fotografie di martiri come Wael Zuaiter ucciso dal Mossad a Roma nel 1972, libri, la bandiera che riassume un’identità nazionale. Con Fabrizio De Sanctis, responsabile per gli esteri della Segreteria nazionale ANPI, siamo entrati in silenzio, accolti dal sorriso di Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese romana e laziale, e di Mamoun Barghouti, un parente del Mandela palestinese.

L’ambasciatrice Mona Abuamara sta parlando con alcuni giornalisti. Accanto c’è Fadwa Barghouti, avvocata e moglie di Marwan Barghouti, il leader palestinese di Fatah detenuto dal 2002, è in missione nel nostro Paese per la campagna internazionale “Free Marwan Barghouti e i prigionieri palestinesi”, per rompere il silenzio in un’Europa che preferisce non vedere, riportare al centro le sofferenze del suo popolo che nonostante la lunga tregua continua a morire in una guerra di sterminio.

L’ambasciatrice Mona Abuamara sta parlando con alcuni giornalisti. Accanto c’è Fadwa Barghouti, avvocata e moglie di Marwan Barghouti, il leader palestinese di Fatah detenuto dal 2002, è in missione nel nostro Paese per la campagna internazionale “Free Marwan Barghouti e i prigionieri palestinesi”, per rompere il silenzio in un’Europa che preferisce non vedere, riportare al centro le sofferenze del suo popolo che nonostante la lunga tregua continua a morire in una guerra di sterminio.

«Non vogliamo convivere con l’occupazione — dice l’ambasciatrice —. Vogliamo che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina. Su questo non deve essere Israele a decidere».

«Non vogliamo convivere con l’occupazione — dice l’ambasciatrice —. Vogliamo che l’Italia riconosca lo Stato di Palestina. Su questo non deve essere Israele a decidere».

Si traduce per tutti mentre Fadwa annuisce, è visibilmente stanca, ma determinata quando prende la parola. Racconta la storia di Marwan, da 24 anni in un carcere israeliano, dopo altre detenzioni lunghe e brevi, in tutto trentuno anni dietro le sbarre, quasi la metà della sua vita, e che lei da tre anni non ha il permesso di incontrare, «è un prigioniero politico, era un parlamentare, è stato rapito, non arrestato» dopo un processo che ha calpestato quaksiuasi diritto, umano e giuridico. «Marwan è un uomo di pace, un simbolo di unità e speranza per il nostro popolo. Israele non vuole liberarlo perché non vuole la soluzione dei due Stati».

Si traduce per tutti mentre Fadwa annuisce, è visibilmente stanca, ma determinata quando prende la parola. Racconta la storia di Marwan, da 24 anni in un carcere israeliano, dopo altre detenzioni lunghe e brevi, in tutto trentuno anni dietro le sbarre, quasi la metà della sua vita, e che lei da tre anni non ha il permesso di incontrare, «è un prigioniero politico, era un parlamentare, è stato rapito, non arrestato» dopo un processo che ha calpestato quaksiuasi diritto, umano e giuridico. «Marwan è un uomo di pace, un simbolo di unità e speranza per il nostro popolo. Israele non vuole liberarlo perché non vuole la soluzione dei due Stati».

Fadwa ha visto suo marito sbattuto in un video girato la scorsa estate dal ministro israeliano di estrema destra Ben Gvir nella cella dove sta marcendo, ha sentito l’intimidazione aggressiva a un uomo inerme: “Non ci sconfiggerete, perché chi prova ad attaccare gli israeliani, noi lo cancelliamo”. Abuamara commenta: «Una provocazione dolorosa. Ben Gvir è un estremista che mostra perfettamente la violenza dell’occupante. In Israele ci sono organizzazioni che vogliono la pace e pertanto chiedono la liberazione di Marwan Barghouti, consapevoli che è l’unico a poter costruire unità nel contesto politico palestinese. Ma sono voci minoritarie perché la società israeliana è diventata più estremista del passato». Eppure senza una soluzione giusta non ci sarà mai pace nell’area mediorientale.

E il Board of Pease, formalizzato poche ore prima a Davos? E quel progetto di “ricostruzione” con hotel e resort dell’immobiliarista presidente Usa? Parole scelte, ponderate, per la risposta, nella consapevolezza del delicatissimo momento politico: «Continuiamo a osservare questa iniziativa e ci sentiamo in diritto di valutare se davvero ci porta a fare passi in avanti». Ma le vite dei palestinesi contano come le altre. «Questo deve essere attuato, non può essere solo una teoria astratta. L’Italia non compri merci dalle colonie illegali e fermi la compravendita delle armi». Il punto fermo è il diritto all’autodeterminazione, la fine dell’occupazione e la nascita dello Stato palestinese. «Dal 7 ottobre l’offensiva israeliana è su tre fronti: Gaza, Cisgiordania e le carceri». Almeno 9.350 prigionieri palestinesi accertati, con decine e decine di minori, oltre 110 i morti mentre erano in custodia, torture fisiche e psicologiche, visite familiari revocate, diritti elementari cancellati.

«Ogni famiglia palestinese ha qualcuno in prigione», mi dice piano Mamoun Barghouti.

In mattinata è arrivata notizia di altri tre giornalisti uccisi a Gaza. Raccontare la Palestina e la colonizzazione israeliana è un mestiere mortale. Eppure, senza quelle cronache, il mondo resterebbe cieco.

In mattinata è arrivata notizia di altri tre giornalisti uccisi a Gaza. Raccontare la Palestina e la colonizzazione israeliana è un mestiere mortale. Eppure, senza quelle cronache, il mondo resterebbe cieco.

La conferenza stampa si conclude, ci ritroviamo circondati da sorrisi per un incontro fortemente voluto con gli eredi dei partigiani. Prende la parola Mohammed Allaham, esponente di primo piano del Consiglio Rivoluzionario di Fatah, è arrivato dall’altra parte del Mediterraneo per la campagna: «La Resistenza italiana è fonte di ispirazione per il popolo palestinese, un esempio di dignità collettiva, di rifiuto dell’oppressione, di lotta unita per la libertà». Lo ribadiscono Mona Abuamara e Fadwa. Per l’ambasciatrice «sono necessarie pressioni politiche sul vostro governo. L’Italia dever tener fede ai suoi impegni». Parliamo della responsabilità internazionale di fermare un genocidio infinito che ha già fatto decine di migliaia di morti, tra cui almeno ventimila bambini. E della Cisgiordania, dove le incursioni e gli arresti avvengono ogni giorno, e di Gaza, ridotta a un cumulo di macerie, dove abita ancora la morte dell’annientamento. Si parla dei prigionieri, della detenzione amministrativa, delle sparizioni forzate, della necessità di liberare Marwan Barghouti e con lui la possibilità stessa di una leadership palestinese unita. La memoria della Resistenza, qui, è un criterio etico. È un modo di vedere il mondo.

De Sanctis spiega di essere nel gruppo Giuristi e Avvocati per la Palestina che ha depositato alla Corte penale internazionale una denuncia contro il governo Meloni per complicità in genocidio, un atto nato dalla richiesta di rispetto del diritto internazionale, racconta della sottoscrizione di ANPI a Emergency, della partecipazione straordinaria dell’Associazione tutta, a tutti i livelli, per un ospedale a Gaza. Ribadisce: «ANPI è con il popolo di Palestina e continueremo a essere al vostro fianco, in ogni luogo del Paese con le nostre Sezioni e Comitati provinciali manterremo alta l’attenzione, abbiamo sempre manifestato e continueremo a farlo per la fine dell’occupazione e per il riconoscimento italiano dello Stato di Palestina».

Doniamo a Fadwa Barghouti e all’ambasciatrice il fazzoletto tricolore dell’associazione. Ringraziano sorridendo: «Un frammento di storia importante, perché avete scelto la libertà quando ottenerla sembrava impossibile, un simbolo di autonomia e autodeterminazione». Allaham tornerà nella sua terra la sera stessa e vuole portarvi il fazzoletto ANPI.

Doniamo a Fadwa Barghouti e all’ambasciatrice il fazzoletto tricolore dell’associazione. Ringraziano sorridendo: «Un frammento di storia importante, perché avete scelto la libertà quando ottenerla sembrava impossibile, un simbolo di autonomia e autodeterminazione». Allaham tornerà nella sua terra la sera stessa e vuole portarvi il fazzoletto ANPI.

Nella sala si diffonde un profumo di spezie. Arrivano alcuni piatti tipici palestinesi: hummus, insalate, fagioli, polpettine di ceci, il maklouba, la pietanza di carne e verdure unite al riso, serviti come da tradizione a centrotavola in segno di ospitalità. E c’è il khubz. È un pane rotondo, morbido, caldo, simile nella forma a una piadina ma più spesso, più soffice, più vivo. Odora di farina e brace. Non si taglia, si spezza con le mani, non si porziona, si offre. È un pane che non divide, ma unisce.

Nella sala si diffonde un profumo di spezie. Arrivano alcuni piatti tipici palestinesi: hummus, insalate, fagioli, polpettine di ceci, il maklouba, la pietanza di carne e verdure unite al riso, serviti come da tradizione a centrotavola in segno di ospitalità. E c’è il khubz. È un pane rotondo, morbido, caldo, simile nella forma a una piadina ma più spesso, più soffice, più vivo. Odora di farina e brace. Non si taglia, si spezza con le mani, non si porziona, si offre. È un pane che non divide, ma unisce.

Mangiamo insieme, senza formalità, è un momento semplice, quasi domestico, che sembra una festa. «In latino, cum panis significa “condividere il pane” — dice De Sanctis — e da quella locuzione proviene la parola “compagno”». In quel khubz spezzato tra eredi dei partigiani italiani e rappresentanti palestinesi c’è qualcosa che va oltre la politica: la consapevolezza che la libertà non è un’idea astratta, ma un gesto quotidiano, un atto di comunità, un cammino che si fa insieme. «L’auspicio è che arrivi presto il vostro 25 Aprile per festeggiarlo insieme mangiando una maklouba e del buon khubz».

Mangiamo insieme, senza formalità, è un momento semplice, quasi domestico, che sembra una festa. «In latino, cum panis significa “condividere il pane” — dice De Sanctis — e da quella locuzione proviene la parola “compagno”». In quel khubz spezzato tra eredi dei partigiani italiani e rappresentanti palestinesi c’è qualcosa che va oltre la politica: la consapevolezza che la libertà non è un’idea astratta, ma un gesto quotidiano, un atto di comunità, un cammino che si fa insieme. «L’auspicio è che arrivi presto il vostro 25 Aprile per festeggiarlo insieme mangiando una maklouba e del buon khubz».

È l’ora dei saluti e degli abbracci. Fadwa l’indomani tornerà a Kobar, in Cisgiordania. Usciamo da quella porta che si è aperta con un soffio, come un alito di vento resistente. A volte, la storia entra così. Per restare.

È l’ora dei saluti e degli abbracci. Fadwa l’indomani tornerà a Kobar, in Cisgiordania. Usciamo da quella porta che si è aperta con un soffio, come un alito di vento resistente. A volte, la storia entra così. Per restare.

Pubblicato sabato 24 Gennaio 2026

Stampato il 12/03/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/il-pane-condiviso-della-liberta-anpi-incontra-fadwa-barghouti/