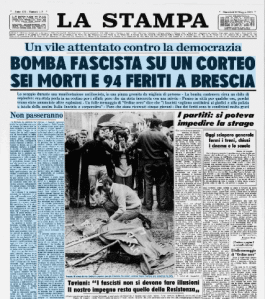

Alla deludente sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Brescia nel 2012, che in secondo grado aveva mandato assolti gli imputati per la strage di piazza della Loggia (Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Francesco Delfino e Pino Rauti), quando il 28 maggio del 1974 l’esplosione di una bomba causò otto morti e un centinaio di feriti, è seguito nel 2015 il pronunciamento dei giudici della Corte di assise di appello di Milano, i quali hanno invece condannato all’ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte.

Alla deludente sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Brescia nel 2012, che in secondo grado aveva mandato assolti gli imputati per la strage di piazza della Loggia (Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Francesco Delfino e Pino Rauti), quando il 28 maggio del 1974 l’esplosione di una bomba causò otto morti e un centinaio di feriti, è seguito nel 2015 il pronunciamento dei giudici della Corte di assise di appello di Milano, i quali hanno invece condannato all’ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte.

Dopo più di quarant’anni di indagini e processi parrebbe quindi essere stato individuato un punto fermo: quell’efferata violenza fu di matrice ordinovista. Le vicende giudiziarie sono state peraltro molto contrastate, quasi labirintiche, senz’altro esasperanti: se nel 1979 i giudici della Corte d’assise di Brescia condannarono all’ergastolo Ermanno Buzzi, nel mentre però escludevano da responsabilità di merito gran parte delle sedici persone entrate nell’inchiesta, nel 1982 arrivò invece la sentenza di appello, che ribaltava tutto, procedendo quindi alle assoluzioni. La Cassazione, dopo avere annullato quest’ultima sentenza, anche sulla scorta delle dichiarazioni di alcuni pentiti tra cui Angelo Izzo, nel 1987 confermò tuttavia le istanze assolutorie. L’iter delle indagini e dei giudizi riprese poi all’inizio degli anni Novanta, con una terza inchiesta sui fatti di piazza della Loggia. Per avere un primo verdetto si dovette aspettare il 2010, quando i giudici della Corte d’assise di Brescia assolsero i cinque imputati di allora. Due anni dopo la sentenza venne quindi confermata in secondo grado. Ma nel 2014 la Cassazione stabilì che dovevano essere approfondite le posizioni di Maggi e Tramonte, per i quali è infine arrivata la condanna. Si tratta forse dell’ultima tessera di un mosaico nel quale le responsabilità effettive di quella che è stata chiamata «strategia della tensione» paiono oramai essere consegnate al passato. Ci sono alcune condanne, c’è la ricostruzione di un quadro di merito ma con un ritardo clamoroso. Comunque, fuori tempo massimo rispetto ai tempi della politica e, soprattutto, a quelli della coscienza collettiva.

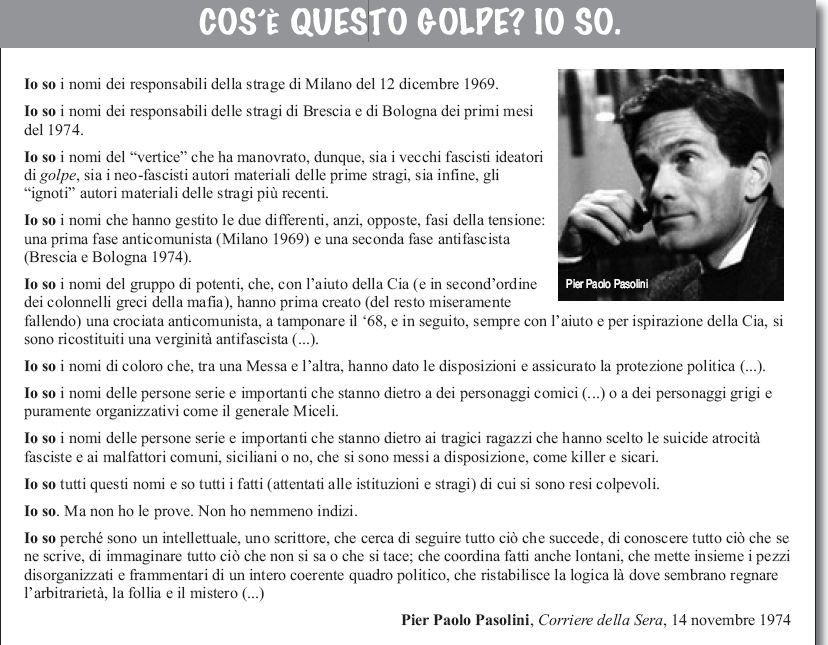

Se, come scriveva Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera del 14 novembre 1974, alla domanda «che cos’è questo golpe?» la risposta non poteva che essere: «io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione, come killers e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti questi fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi», oggi, il trascorrere del tempo e lo stemperarsi delle vecchie contrapposizioni non riesce a premiare una piena assunzione di responsabilità.

Se, come scriveva Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera del 14 novembre 1974, alla domanda «che cos’è questo golpe?» la risposta non poteva che essere: «io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione, come killers e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti questi fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli. Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi», oggi, il trascorrere del tempo e lo stemperarsi delle vecchie contrapposizioni non riesce a premiare una piena assunzione di responsabilità.

Tra le vicende più tragiche che hanno accompagnato la storia dell’Italia democratica, solo la strage alla stazione ferroviaria di Bologna, il 2 agosto 1980, ha trovato nelle figure dei neofascisti Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro i colpevoli materiali di quel gesto, benché essi a tale riguardo si siano professati innocenti. A corollario delle condanne nei loro confronti si sono accompagnate quelle contro il capo della Loggia massonica Propaganda 2 Licio Gelli, dell’ex agente del Sismi nonché faccendiere Francesco Pazienza, degli ufficiali del medesimo servizio segreto militare Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte, Federico Mannucci Benincasa, di Ivano Bongiovanni, pregiudicato per reati comuni ma legato alla destra extraparlamentare e dell’estremista fascista Luigi Ciavardini.

L’istituzione di una «Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi», operante tra il 1988 e il 2001, pur raccogliendo e inventariando una grande quantità di materiali, di indiscutibile interesse, non arrivò del suo a nessuna relazione conclusiva, segno quest’ultimo sia delle difficoltà politiche di fare luce sulle responsabilità sia, soprattutto, dell’incapacità di pervenire non ad una verità ufficiale ma ad una interpretazione sufficientemente condivisa da un ampio spettro di forze partitiche. Questo interdetto permane a tutt’oggi, anche a distanza oramai di molti anni dagli eventi in quanto tali.

Di fatto – per quello che concerne le stragi che hanno insanguinato l’Italia dal dopoguerra in poi e la cui matrice politica è comunque attribuibile, senza equivoci di sorta, ad un coacervo di forze collocate, a vario titolo, nell’area della destra antisistemica – non si è arrivati a definire quali siano stati gli effettivi mandanti. Né, a questo punto, in tutta probabilità, si riuscirà a farlo. Li si può immaginare ma il risarcimento giudiziale, che è poi l’unico possibile in una società di diritto, non potrà avere corso.

Dopo di che qualche riflessione ancora si impone.

Dopo di che qualche riflessione ancora si impone.

Quando si parla di stragi e di strategia della tensione, la percezione che si ha, anche da un punto di vista storiografico, è che ci si trovi dinanzi ad un fenomeno di lunga durata, che trae le sue origini dal fascismo medesimo o, quanto meno, dal suo epigono di Salò, tra il 1943 e il 1945. C’è insomma una linea di continuità, non solo di ordine operativo (uomini e risorse provenienti da quel contesto, transitate poi nella società repubblicana), ma anche e soprattutto ideologico. Quest’ultimo elemento richiama il viluppo che si è creato da subito, nel momento stesso in cui l’Italia transitava progressivamente dalla dittatura a un regime democratico, tra segmenti di ciò che residuava del fascismo-regime e una parte degli apparati di uno Stato che avrebbe dovuto essere nuovo ma che tale non fu mai fino in fondo. Alle radici dello stragismo si pone quindi la transizione inquieta e incompleta che la conclusione della guerra produsse, con tempi distinti e – soprattutto – modalità diverse, nell’intera penisola. Si trattava di un mutamento profondo, che rompeva non solo con il fascismo ma anche con ciò che l’aveva preceduto.

Si era in presenza di una vera e propria discontinuità culturale, prima ancora che politica, di cui la redazione e la promulgazione della Costituzione costituirono forse il segno sanzionatorio più netto. Il fatto che già dal 1946 si registrassero spinte “normalizzatrici”, sotto l’egida degli Alleati, della Chiesa cattolica, del capitale industriale e di quello agrario, non deve indurre a sottovalutare l’elemento di frattura che l’introduzione di una legislazione costituzionale, prodotto dell’azione di forze politiche sostanzialmente consensuali sul tema della lealtà alle regole del gioco, introduceva in un Paese che aveva conosciuto fino ad allora perlopiù l’autoritarismo.

Di fatto dal dopoguerra in poi fu sancita la possibilità concreta che, attraverso i partiti politici, la maggioranza popolare avesse non solo rappresentanza ma anche potere decisionale nel contesto politico. Era senz’altro un capovolgimento del sistema fascista ma non di meno anche di quello liberale, perlomeno laddove quest’ultimo era fondato su un elitarismo censitario. Da ciò, ossia da questo riscontro, prende avvio il fenomeno stragista in Italia, percorrendo un binario parallelo a quello dei poteri legali. Con alcuni di essi, quelli più irrequieti, che saranno poi rubricati come «settori deviati», intrattiene degli scambi che si faranno via via più intensi, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, quando la concreta possibilità di un mutamento degli equilibri politici, prima con il centro-sinistra poi con le trasformazioni del quadro politico del periodo successivo, renderanno maggiormente verosimile la possibilità di una lunga stagione di riforme. Non a caso proprio contro di esse si misureranno le manifestazioni più ostili.

Ma facciamo un passo indietro, per meglio intenderci. Se occorre retrodatare, sia pure con un certo grado di arbitrio storiografico, la stagione dei morti, allora bisogna risalire al 1° maggio 1947, quando gli uomini di Salvatore Giuliano aprirono il fuoco a Portella della Ginestra contro i tanti manifestanti che vi erano convenuti. È di tale avviso, tra gli altri, uno storico come Nicola Tranfaglia il quale, mettendo in rilievo come il ricorso a strumenti non ortodossi nella lotta politica non possa essere inteso come una prerogativa dei soli anni Settanta, rileva i grandi spazi di connivenza tra destra radicale e mafia. Gli stessi carabinieri, nei loro rapporti, attribuirono a «elementi reazionari in combutta con i mafiosi» la responsabilità del tragico evento. E il bandito siciliano, nel 1949, palesò con una lettera l’obiettivo politico che stava dietro all’assassinio di 11 persone. Girolamo Li Causi, deputato comunista, in sede parlamentare riprese con forza l’ipotesi di Giuliano come esecutore sulla base di un mandato che vedeva il consorzio d’interessi tra agrari, mafiosi e segmenti delle istituzioni, tutti accomunati dalla preoccupazione per la vittoria delle sinistre nelle elezioni regionali. La strage siciliana inaugurò quindi una sorta di paradigma politico, palesando il fatto che dietro alla politica visibile si muoveva un sottobosco di attori e di interessi strutturalmente avversi all’indirizzo che la Repubblica stava assumendo.

Ma facciamo un passo indietro, per meglio intenderci. Se occorre retrodatare, sia pure con un certo grado di arbitrio storiografico, la stagione dei morti, allora bisogna risalire al 1° maggio 1947, quando gli uomini di Salvatore Giuliano aprirono il fuoco a Portella della Ginestra contro i tanti manifestanti che vi erano convenuti. È di tale avviso, tra gli altri, uno storico come Nicola Tranfaglia il quale, mettendo in rilievo come il ricorso a strumenti non ortodossi nella lotta politica non possa essere inteso come una prerogativa dei soli anni Settanta, rileva i grandi spazi di connivenza tra destra radicale e mafia. Gli stessi carabinieri, nei loro rapporti, attribuirono a «elementi reazionari in combutta con i mafiosi» la responsabilità del tragico evento. E il bandito siciliano, nel 1949, palesò con una lettera l’obiettivo politico che stava dietro all’assassinio di 11 persone. Girolamo Li Causi, deputato comunista, in sede parlamentare riprese con forza l’ipotesi di Giuliano come esecutore sulla base di un mandato che vedeva il consorzio d’interessi tra agrari, mafiosi e segmenti delle istituzioni, tutti accomunati dalla preoccupazione per la vittoria delle sinistre nelle elezioni regionali. La strage siciliana inaugurò quindi una sorta di paradigma politico, palesando il fatto che dietro alla politica visibile si muoveva un sottobosco di attori e di interessi strutturalmente avversi all’indirizzo che la Repubblica stava assumendo.

Più che costituire una formula alternativa agli equilibri che andarono affermandosi, tale «blocco d’ordine», capace di imbarcare tanto gli estremisti quanto i ministeriali, con funzioni e perimetri molto spesso scontornati, ne concorse a determinare il loro bilanciamento in forma reazionaria. Di fatto, come sarebbe poi emerso negli anni Settanta, con la gestione da parte piduista della cabina di regia istituzionale delle complesse vicende legate al «caso Moro», questo coacervo di forze, a tratti intercambiabili, comunque organizzativamente magmatiche poiché concentrato di una pluralità di soggetti, si adoperò soprattutto per orientare il partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, in senso strettamente conservatore.

Antesignane di tale esito furono senz’altro le vicende dell’abortito governo Tambroni, quando nella primavera del 1960 si cercò di imbarcare il Movimento Sociale Italiano in un’operazione indirizzata a vanificare anticipatamente qualsiasi apertura a sinistra così come il «tintinnio di sciabole» che accompagnò la difficilissima – e spesso fallimentare – navigazione del centrosinistra.

Antesignane di tale esito furono senz’altro le vicende dell’abortito governo Tambroni, quando nella primavera del 1960 si cercò di imbarcare il Movimento Sociale Italiano in un’operazione indirizzata a vanificare anticipatamente qualsiasi apertura a sinistra così come il «tintinnio di sciabole» che accompagnò la difficilissima – e spesso fallimentare – navigazione del centrosinistra.

In una delle relazioni di minoranza redatta nell’ambito dei lavori della «Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti del giugno-luglio 1964» si dà corpo al fenomeno parlando di «una concentrazione di poteri che, forte dei suoi legami, è giunta fino al punto di proporsi di intervenire, direttamente con la forza, nella vicenda della vita politica italiana». Stavano a presupposto di ciò «la mancata democratizzazione dell’apparato statuale e militare; la conservazione o la promozione di una mentalità antipopolare; legami corporativi costituitisi tra gruppi dirigenti dell’apparato e la classe politica di Governo, la compenetrazione con i gruppi economicamente più attivi e aggressivi, i legami derivati dai rapporti internazionali». Un’indagine a distanza di tempo su questo aspetto, che peraltro è già stato affrontato da storici e studiosi di vaglia come Aldo Giannuli, Mimmo Franzinelli e Francesco Biscione (nei confronti di quest’ultimo sono debitore di alcune ipotesi di interpretazione), dovrebbe quindi soffermarsi sulle molte tensioni di cui fu destinatario Aldo Moro. Stessa sorte, per più aspetti, avrebbe subito anche un altro esponente della sinistra democristiana, fortemente bersagliata dal blocco reazionario, quale Amintore Fanfani; quest’ultimo, tuttavia, non ebbe in carico l’impegno di garantire la transizione della Repubblica verso «equilibri più avanzati», con l’accesso dei comunisti a ruoli nell’esecutivo, dinanzi alla perdurante ostilità americana e del Patto atlantico. Utili sono già state le memorie e le carte di Paolo Emilio Taviani, più volte ministro, anche dell’Interno e alla Difesa, una delle coscienze critiche del partito che fu di De Gasperi. Certo, una più puntuale definizione della intricata stagione della strategia della tensione ci rinvia all’insieme di eventi che hanno inizio con l’attentato di piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969. Non a caso è l’espressione stessa che nasce in quei giorni.

Ciò che rappresentò una discontinuità rispetto agli anni trascorsi fu il fatto che la brutalità di quell’episodio, inizialmente comunque pensato e vissuto dai più come atto a sé e non come elemento di una ben più ampia sequela di violenze, interruppe la normale fisiologia del confronto democratico. Fino a quel giorno, infatti, malgrado l’elevato tasso di conflittualità politica e sindacale che attraversava il Paese, il tutto si era svolto all’interno di quelle che erano state le logiche istituzionali. L’elemento eversivo, che pure aveva già fatto capolino negli anni precedenti attraverso l’ombra dei possibili colpi di Stato, auspice anche la Grecia, laddove il 21 aprile del 1967 si era formata una giunta militare anticomunista, non era ancora assurto a motivo dominante.

Ciò che rappresentò una discontinuità rispetto agli anni trascorsi fu il fatto che la brutalità di quell’episodio, inizialmente comunque pensato e vissuto dai più come atto a sé e non come elemento di una ben più ampia sequela di violenze, interruppe la normale fisiologia del confronto democratico. Fino a quel giorno, infatti, malgrado l’elevato tasso di conflittualità politica e sindacale che attraversava il Paese, il tutto si era svolto all’interno di quelle che erano state le logiche istituzionali. L’elemento eversivo, che pure aveva già fatto capolino negli anni precedenti attraverso l’ombra dei possibili colpi di Stato, auspice anche la Grecia, laddove il 21 aprile del 1967 si era formata una giunta militare anticomunista, non era ancora assurto a motivo dominante.

Con l’attentato alla Banca nazionale dell’agricoltura, invece, mutano bruscamente le coordinate dei rapporti nel Paese. È nel quinquennio che così s’inaugura che il terrorismo nero assume i connotati pieni dello stragismo. Basti enumerare, sia pure sommariamente, i fatti più tragici: la strage di Gioia Tauro, con il deragliamento del «treno del sole», il 22 luglio 1970, che causò sei morti, nei mesi in cui era in corso una sommossa popolare, sobillata dal Msi e dalla Cisnal di Ciccio Franco, a Reggio Calabria; l’assassinio di tre carabinieri a Peteano, in provincia di Gorizia, per via dell’esplosione di una bomba confezionata e collocata sul luogo da due militanti neofascisti, aderenti entrambi ad Ordine Nuovo, movimento politico radicale sciolto poi nel 1973; l’uccisione, per mano di Gianfranco Bertoli, già informatore del Sifar e poi del Sid (le diverse denominazioni assunte dai servizi segreti), di quattro cittadini, il 17 maggio del 1973, con il lancio di una bomba a mano nell’immediata prossimità della questura di Milano; la già citata strage di piazza della Loggia, a Brescia, l’anno successivo; l’esplosione, sempre nel 1974, di un ordigno che causò la morte di dodici viaggiatori sul treno «Italicus», fino alla strage di Bologna nell’agosto di sei anni dopo.

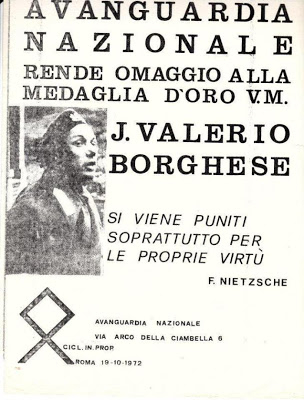

Il punto è qui essenzialmente uno: se per terrorismo nero intendiamo una serie di individui e organizzazioni in clandestinità che misero a segno, attraverso il ricorso alla forza, una serie di colpi contro istituzioni pubbliche e private, la strategia della tensione ha con essi molto a che fare ma è da essi, ovvero dal loro modo di agire, di ragionare e dagli obiettivi che professano, non sempre spiegata. Né, quindi, può essere esaurita nell’operato di tali soggetti. In altre parole, l’autonomia delle organizzazioni del radicalismo neofascista rispetto al milieu istituzionale più deviato e reazionario rimane un fatto che non può essere messo in discussione. Benché queste interagissero con una notevole costanza insieme agli ambienti più inquinati della pubblica amministrazione, a partire da quello militare, è difficile ritenere che la loro funzione fosse riconducibile al costituirne il mero braccio armato, dotato di una qualche “licenza d’uccidere”. In formazioni politiche come Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo era più facile cogliere gli aspetti di prossimità con il Movimento Sociale di Almirante che non con gli «apparati deviati dello Stato». La loro anima era peraltro il progetto di una restaurazione del fascismo in chiave rivoluzionaria. Anche in ragione di ciò, proprio per via della difficoltà di riuscire a comprendere l’effettiva natura – e lo spessore politico, così come la reale minaccia – di un tale ambiente, l’interrogativo sul perché e sul chi di una stagione stragista non può non confrontarsi con l’impressione che essa derivasse non da un’unica volontà ma dall’incontro di interessi diversi e soggetti distinti, convergenti nello stimolare reazioni antidemocratiche nella cosiddetta «maggioranza silenziosa», costituita essenzialmente dall’elettorato conservatore.

Ritorna quindi il tema dei mandanti. Le stragi avevano una triplice radice: contrastare l’evoluzione democratica del Partito Comunista, mettere in difficoltà il movimento sindacale e ostacolare il mutamento in chiave maggiormente liberale dell’amministrazione pubblica, impedendo alla Democrazia Cristiana di dare spazio a quelle sue componenti più aperte al mutamento. Da questo punto di vista non fungevano da apripista per una «rivoluzione reazionaria», quella vagheggiata dai tanti nipotini di Salò, bensì alla stabilizzazione moderata del sistema politico e istituzionale. Si trattava di attuare una strategia di contenimento preventivo degli indirizzi riformistici che andavano invece affermandosi nel Paese. In questo senso è sostanzialmente incerto il risultato che lo stragismo, ancora oggi ambiguo nei suoi tanti retroscena, riuscì ad ottenere. Rafforzò di certo le spinte più aggressive e retrograde ma non innescò una sollevazione anticomunista, come invece certuni avrebbe voluto causare. Prova ne è che proprio in quegli anni il Pci di Berlinguer crescesse vistosamente negli assensi mentre, dopo il 1974, la plancia di comando delle manovre antidemocratiche passò alla loggia P2 di Licio Gelli, il cui «Piano di rinascita democratica» è un documento che, tra le altre cose, sancisce la fine della lotta extraistituzionale e l’avvio di un nuovo processo di inquinamento dall’interno dell’amministrazione dello Stato. Cosa che si è puntualmente verificata, come si sono incaricati di testimoniare gli ultimi venti e più anni di storia del nostro Paese.

Ritorna quindi il tema dei mandanti. Le stragi avevano una triplice radice: contrastare l’evoluzione democratica del Partito Comunista, mettere in difficoltà il movimento sindacale e ostacolare il mutamento in chiave maggiormente liberale dell’amministrazione pubblica, impedendo alla Democrazia Cristiana di dare spazio a quelle sue componenti più aperte al mutamento. Da questo punto di vista non fungevano da apripista per una «rivoluzione reazionaria», quella vagheggiata dai tanti nipotini di Salò, bensì alla stabilizzazione moderata del sistema politico e istituzionale. Si trattava di attuare una strategia di contenimento preventivo degli indirizzi riformistici che andavano invece affermandosi nel Paese. In questo senso è sostanzialmente incerto il risultato che lo stragismo, ancora oggi ambiguo nei suoi tanti retroscena, riuscì ad ottenere. Rafforzò di certo le spinte più aggressive e retrograde ma non innescò una sollevazione anticomunista, come invece certuni avrebbe voluto causare. Prova ne è che proprio in quegli anni il Pci di Berlinguer crescesse vistosamente negli assensi mentre, dopo il 1974, la plancia di comando delle manovre antidemocratiche passò alla loggia P2 di Licio Gelli, il cui «Piano di rinascita democratica» è un documento che, tra le altre cose, sancisce la fine della lotta extraistituzionale e l’avvio di un nuovo processo di inquinamento dall’interno dell’amministrazione dello Stato. Cosa che si è puntualmente verificata, come si sono incaricati di testimoniare gli ultimi venti e più anni di storia del nostro Paese.

La tarda, e forse incompleta, sanzione giudiziaria delle responsabilità è allora anche uno dei dolorosi effetti del successo di quest’ultima strategia, fondata non più sulla rottura degli equilibri politici ma sulla diluizione dei tempi di identificazione delle colpe. Se la magistratura ha comunque fatto il suo lavoro, la stessa cosa potrebbe essere detta di chi si è incaricato di renderne problematico il buon esito.

Claudio Vercelli, storico

Pubblicato venerdì 17 Giugno 2016

Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-lunga-scia-di-sangue-delle-stragi-nere/