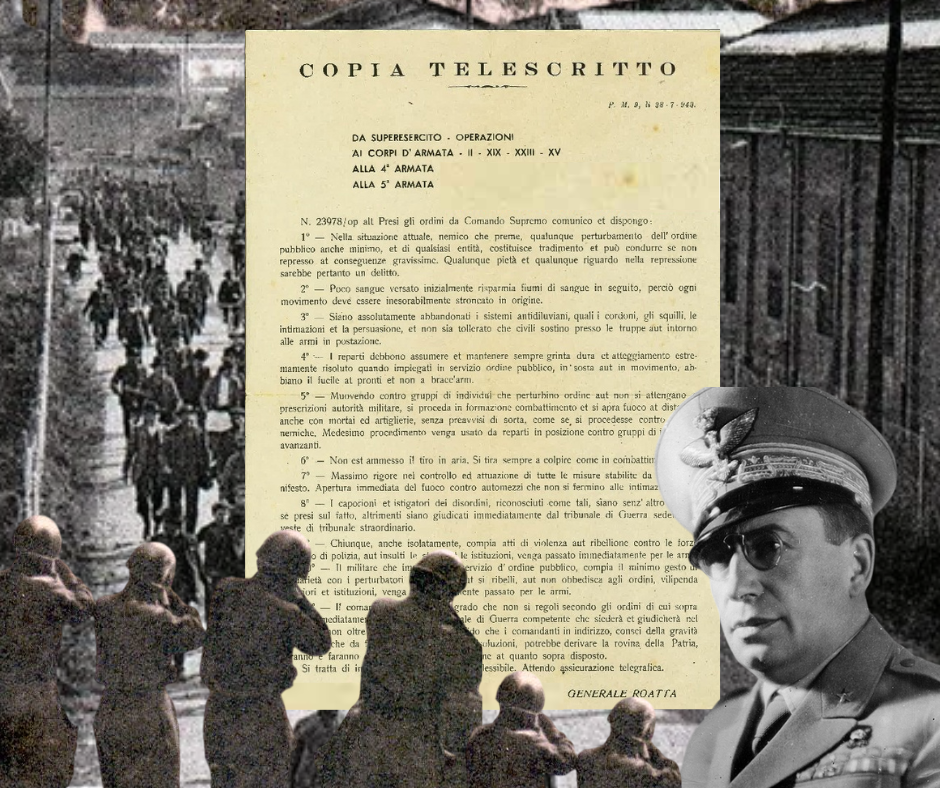

La strage di via Niccolò dell’Arca, avvenuta a Bari il 28 luglio 1943, rappresenta – con i suoi venti morti accertati e settanta feriti – il più grave dei molti eccidi compiuti in Italia durante i 45 giorni di Badoglio. Fu il punto culminante dello “sciame sismico” di uccisioni, ferimenti, arresti che caratterizzarono la durissima repressione contro le manifestazioni antifasciste seguite al crollo del regime mussoliniano; a eseguire l’azione repressiva furono, in tutto il Paese, le forze armate e le forze dell’ordine su precisa disposizione del nuovo governo del re, codificata nella disumana circolare del generale Roatta (1).

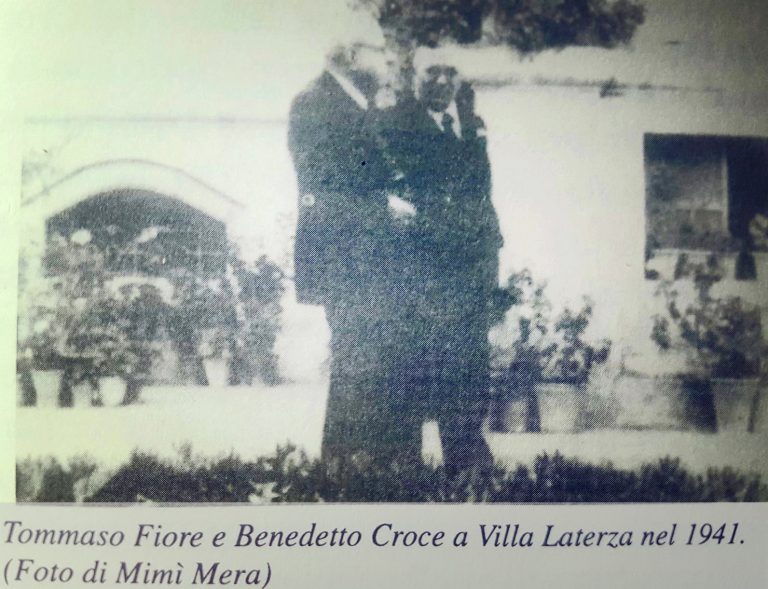

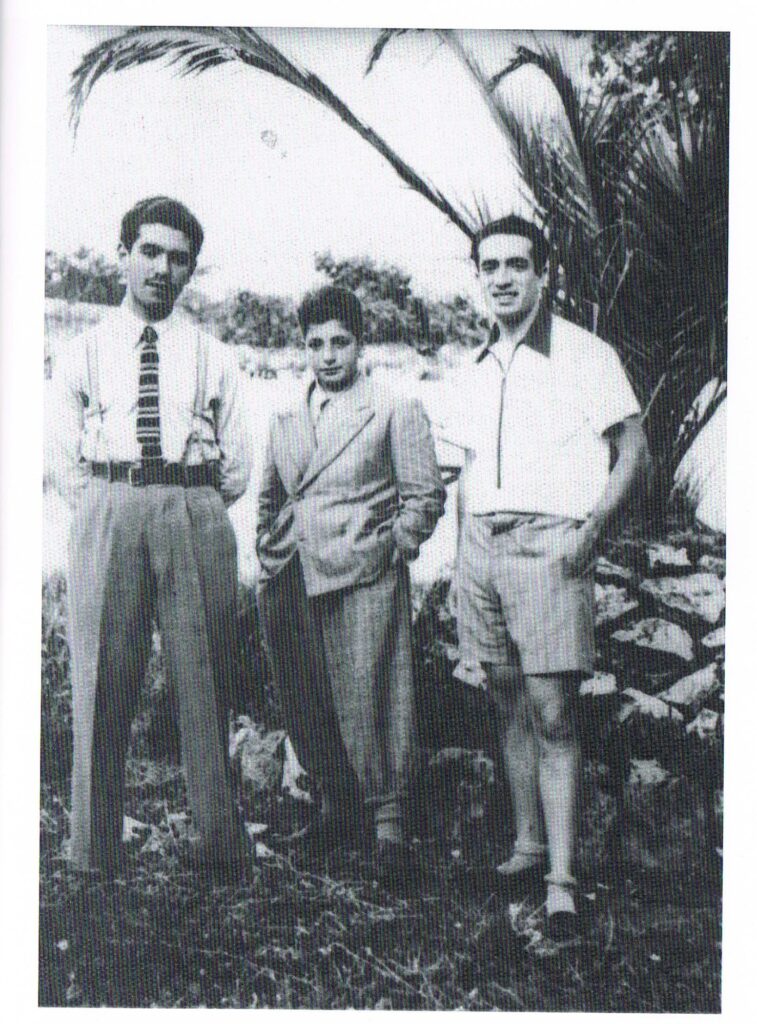

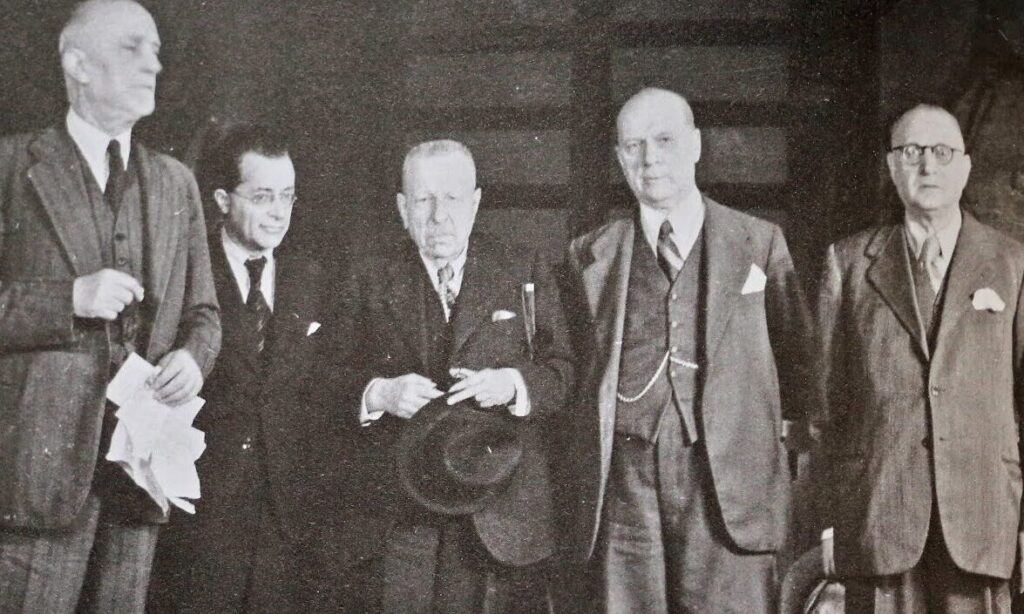

L’antifascismo barese aveva appena incominciato a organizzarsi. Un nucleo attivo si era andato formando clandestinamente già alla fine degli Anni 30, stimolato dagli incontri che si tenevano nella villa dell’editore Giovanni Laterza quando vi era ospite il filosofo Benedetto Croce, l’autore di maggior prestigio pubblicato dalla casa editrice. In quelle occasioni un gruppo di giovani aveva avuto modo di confrontarsi con idee di libertà, avendo come punto di riferimento, in loco, il cinquantenne Tommaso Fiore, antifascista di lunga data, perseguitato dal regime, e promotore di un programma liberalsocialista. Questo gruppo – di cui facevano parte, fra gli altri, Vincenzo e Vittore Fiore, figli di Tommaso, Michele Cifarelli e Fabrizio Canfora – era stato a sua volta sottoposto a occhiuta vigilanza poliziesca e tartassato da arresti, perquisizioni, intimidazioni. Alla data del 25 luglio, quando Mussolini venne messo in minoranza nel Gran Consiglio, a Bari erano imprigionati Tommaso Fiore, Cifarelli, nonché altri prestigiosi intellettuali non solo baresi – come Guido De Ruggiero – di quell’area che avrà a riferimento il Partito d’Azione.

L’antifascismo barese aveva appena incominciato a organizzarsi. Un nucleo attivo si era andato formando clandestinamente già alla fine degli Anni 30, stimolato dagli incontri che si tenevano nella villa dell’editore Giovanni Laterza quando vi era ospite il filosofo Benedetto Croce, l’autore di maggior prestigio pubblicato dalla casa editrice. In quelle occasioni un gruppo di giovani aveva avuto modo di confrontarsi con idee di libertà, avendo come punto di riferimento, in loco, il cinquantenne Tommaso Fiore, antifascista di lunga data, perseguitato dal regime, e promotore di un programma liberalsocialista. Questo gruppo – di cui facevano parte, fra gli altri, Vincenzo e Vittore Fiore, figli di Tommaso, Michele Cifarelli e Fabrizio Canfora – era stato a sua volta sottoposto a occhiuta vigilanza poliziesca e tartassato da arresti, perquisizioni, intimidazioni. Alla data del 25 luglio, quando Mussolini venne messo in minoranza nel Gran Consiglio, a Bari erano imprigionati Tommaso Fiore, Cifarelli, nonché altri prestigiosi intellettuali non solo baresi – come Guido De Ruggiero – di quell’area che avrà a riferimento il Partito d’Azione.

Sarà proprio il gruppo di giovani liberalsocialisti non in stato di arresto in quel momento, e primo fra tutti Canfora, ad assumere l’iniziativa di organizzare una manifestazione antifascista nel capoluogo pugliese. Arrivava a Bari, nonostante la censura, l’eco delle dimostrazioni popolari che da due giorni si stavano svolgendo in molte altre città, soprattutto al Nord, per dare voce alla gioia della sperata libertà, alla rabbia verso la dittatura finalmente caduta, all’attesa di una pace da tutti desiderata, che si riteneva dovesse essere logica e immediata conseguenza della estromissione di Mussolini. Difficile dire in che misura gli antifascisti baresi fossero al corrente anche dell’entità delle repressioni badogliane, dei termini imperativi contenuti nella circolare Roatta (emessa di fatto il 27 luglio anche se retrodatata al 26), e degli eccidi che si stavano verificando in alcuni centri, di una o due vittime (l’altra strage di massa, con nove caduti, avverrà a Reggio Emilia la stessa mattina del 28 luglio, contemporanea a quella di Bari). Certo è che quei giovani si mossero con determinazione e coraggio, nonostante il prefetto avesse rifiutato di autorizzare la manifestazione da loro annunciata.

Sarà proprio il gruppo di giovani liberalsocialisti non in stato di arresto in quel momento, e primo fra tutti Canfora, ad assumere l’iniziativa di organizzare una manifestazione antifascista nel capoluogo pugliese. Arrivava a Bari, nonostante la censura, l’eco delle dimostrazioni popolari che da due giorni si stavano svolgendo in molte altre città, soprattutto al Nord, per dare voce alla gioia della sperata libertà, alla rabbia verso la dittatura finalmente caduta, all’attesa di una pace da tutti desiderata, che si riteneva dovesse essere logica e immediata conseguenza della estromissione di Mussolini. Difficile dire in che misura gli antifascisti baresi fossero al corrente anche dell’entità delle repressioni badogliane, dei termini imperativi contenuti nella circolare Roatta (emessa di fatto il 27 luglio anche se retrodatata al 26), e degli eccidi che si stavano verificando in alcuni centri, di una o due vittime (l’altra strage di massa, con nove caduti, avverrà a Reggio Emilia la stessa mattina del 28 luglio, contemporanea a quella di Bari). Certo è che quei giovani si mossero con determinazione e coraggio, nonostante il prefetto avesse rifiutato di autorizzare la manifestazione da loro annunciata.

Le convulse azioni preparatorie del 26-27 luglio – durante le quali si svolsero anche trattative in prefettura – videro il convergere, attorno al nucleo liberalsocialista, di esponenti degli altri partiti, liberale, comunista, socialista, democratico cristiano. Ma questo abbozzo di un fronte antifascista era ancora gracile; la manifestazione del 28 fu convocata in fretta e con passaparola. Il quotidiano barese «La Gazzetta del Mezzogiorno», ovviamente, non ne dava notizia e soltanto la mattina stessa del 28, dopo un repentino e ambiguo cambio al vertice del giornale, appariva in prima pagina un editoriale del redattore liberale Luigi De Secly, intitolato Viva la Libertà. E ancora, soltanto nelle ultime ore coloro che si accingevano a scendere in piazza vennero a conoscenza della imminente liberazione dei prigionieri politici dal carcere di Bari, e decisero che la propria dimostrazione si sarebbe spinta davanti all’istituto di pena, per accogliere gli antifascisti scarcerati o se necessario sollecitarne energicamente il rilascio.

La mattina del 28 luglio il primo gruppo di manifestanti si radunò nei pressi della libreria Laterza. Fra i presenti alcuni giovanissimi, uno dei quali era il quattordicenne Paolo Laterza, figlio di Giuseppe che di lì a poco sarebbe diventato responsabile locale del Partito liberale e che si avviava a prendere sulle sue spalle la direzione della casa editrice, dopo la morte del patriarca Giovanni avvenuta meno di un mese dopo. I manifestanti, in circa duecento, si misero in marcia lungo via Sparano, agitando bandiere tricolore; in testa, fra i più attivi, bandiera in mano, c’era Graziano Fiore, 18 anni, ultimogenito maschio di Tommaso. Era la rivincita degli antifascisti di sempre, dei “laterziani”, dei discepoli di Tommaso Fiore. L’avrebbero pagata cara poco più tardi, quando il corteo sarebbe giunto in via Niccolò dell’Arca, sotto la federazione provinciale del Partito nazionale fascista. Qui i dimostranti trovarono schierato un plotone armato dell’esercito italiano. Non se l’aspettavano: fino a quel momento la manifestazione si era svolta indisturbata, anche nei momenti concitati, quando i manifestanti passando facevano a pezzi tutti i simboli del regime che si trovavano a incontrare, compresi quelli esposti in bella vista sul balcone di una sezione rionale del Fascio. Sotto la federazione provinciale – apparentemente chiusa e disabitata – essi pretesero che le odiate insegne venissero rimosse. Sembrò aprirsi una trattativa con i militari, condotta da Fabrizio Canfora. Ma i fucili vennero spianati. Graziano Fiore si scopri il petto, sfidando i soldati, altrettanto giovani, a sparare su di lui, su un italiano come loro. Improvvisamente, si iniziò a fare fuoco, non è mai stato chiarito per ordine di chi. Da molte testimonianze si evince che l’apertura del fuoco venne provocata da un lato da un militare in libera uscita, ambiguo personaggio che si era infiltrato dapprima fra i manifestanti, poi si era portato tra le file dei soldati e aveva iniziato a sparare con la sua pistola (circostanza attestata anche dai documenti processuali), dall’altro da franchi tiratori improvvisamente comparsi sui balconi della federazione fascista. La sparatoria durò a lungo, i soldati tirarono ripetutamente, tanto da lasciare numerosi morti e moribondi sul selciato e sui marciapiedi insanguinati. Nessuna autorità soccorse i feriti. Soltanto alcuni negozianti e uomini di fatica che si trovavano nei pressi sollevarono quanti più corpi poterono deponendoli su carretti e li trasportarono fino alle vicine cliniche universitarie.

Fra questi Canfora, sporco di sangue e gravemente ferito. Graziano invece morì subito. Altri restarono cadaveri sulla strada o spirarono quella sera stessa in un letto di ospedale. Qualcuno morì nei giorni seguenti. Canfora e altri feriti furono posti in arresto dall’autorità militare e sorvegliati arma in spalla sulla porta delle camere in cui erano ricoverati. De Secly, Giuseppe Laterza e parecchi altri furono arrestati. Tutti erano accusati di aver inscenato una dimostrazione non autorizzata. Tommaso Fiore appena scarcerato non fece in tempo a godere della riacquistata libertà, che fu portato a riconoscere il corpo di Graziano. L’inchiesta della procura militare e la successiva sentenza del tribunale non individuarono nessun colpevole. Salomonicamente, furono prosciolti sia gli antifascisti arrestati, sia il milite provocatore (unico imputato per la strage). Nessun altro militare fu indagato dalla procura. Non si investigò sui fascisti che avevano sparato dalla federazione: fantasmi dissolti nel nulla.

Fra questi Canfora, sporco di sangue e gravemente ferito. Graziano invece morì subito. Altri restarono cadaveri sulla strada o spirarono quella sera stessa in un letto di ospedale. Qualcuno morì nei giorni seguenti. Canfora e altri feriti furono posti in arresto dall’autorità militare e sorvegliati arma in spalla sulla porta delle camere in cui erano ricoverati. De Secly, Giuseppe Laterza e parecchi altri furono arrestati. Tutti erano accusati di aver inscenato una dimostrazione non autorizzata. Tommaso Fiore appena scarcerato non fece in tempo a godere della riacquistata libertà, che fu portato a riconoscere il corpo di Graziano. L’inchiesta della procura militare e la successiva sentenza del tribunale non individuarono nessun colpevole. Salomonicamente, furono prosciolti sia gli antifascisti arrestati, sia il milite provocatore (unico imputato per la strage). Nessun altro militare fu indagato dalla procura. Non si investigò sui fascisti che avevano sparato dalla federazione: fantasmi dissolti nel nulla.

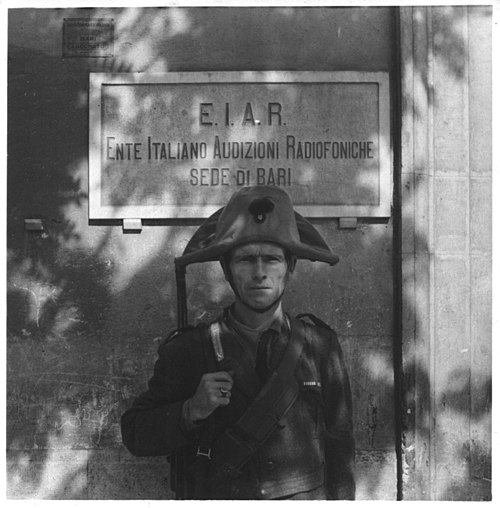

In una città di provincia, quale era Bari, controllata da una classe dirigente sempre pronta a intorpidire i conflitti riconducendoli a pretese pacificazioni e mortiferi accomodamenti, la devastante lezione impartita agli antifascisti – minoranza temeraria che aveva osato affrontare il potere – era tale da poter stroncare per sempre ogni velleità di affermare una soggettività politica libera e indipendente. Non fu così. Nelle settimane successive, venne costituito il Fronte nazionale dei partiti, embrione del futuro CLN. L’8 settembre, Partito d’azione e Partito comunista si adoprarono per promuovere la difesa della città dall’attacco tedesco. Già a fine mese, dopo l’arrivo degli Alleati, gli antifascisti si attivarono per collaborare con Radio Bari e, nella misura possibile, indirizzarne i programmi in funzione della lotta di Liberazione nazionale.

In una città di provincia, quale era Bari, controllata da una classe dirigente sempre pronta a intorpidire i conflitti riconducendoli a pretese pacificazioni e mortiferi accomodamenti, la devastante lezione impartita agli antifascisti – minoranza temeraria che aveva osato affrontare il potere – era tale da poter stroncare per sempre ogni velleità di affermare una soggettività politica libera e indipendente. Non fu così. Nelle settimane successive, venne costituito il Fronte nazionale dei partiti, embrione del futuro CLN. L’8 settembre, Partito d’azione e Partito comunista si adoprarono per promuovere la difesa della città dall’attacco tedesco. Già a fine mese, dopo l’arrivo degli Alleati, gli antifascisti si attivarono per collaborare con Radio Bari e, nella misura possibile, indirizzarne i programmi in funzione della lotta di Liberazione nazionale.

Nonostante gli ostacoli frapposti dal governo Badoglio, trapiantatosi a Brindisi dopo la fuga da Roma, fu prodotta una stampa antifascista nell’ambito della quale si distinse il settimanale del Partito d’azione «L’Italia del popolo», pubblicato dal 1943 al ’45 con la dicitura di «edizione meridionale de “L’Italia libera”», significativa espressione di quel partito nell’Italia tagliata in due, dove uno spazio di libertà di parola era possibile al Sud. A redigerlo c’erano, con più maturi dirigenti, anche i giovani “laterziani” fra cui Cifarelli e Canfora (rimessosi, quest’ultimo, dalla difficile degenza). Infine, l’antifascismo barese costituì l’intelaiatura organizzativa e logistica del congresso dei CLN – «prima libera assemblea dell’Italia e dell’Europa liberata» – che si svolse a Bari il 28-29 gennaio 1944, e durante il quale, dopo il discorso inaugurale di Benedetto Croce, si poté ascoltare una sostanziosa relazione di Tommaso Fiore.

Nel luglio ’44, a un anno di distanza dall’eccidio di via Niccolò dell’Arca, la situazione politica è radicalmente mutata. Roma è stata liberata dagli Alleati, che sono anche sbarcati in Normandia, aprendo il “secondo fronte” in Europa. Si crede e si spera che la liberazione completa dell’Italia possa giungere fra pochi mesi. Al vertice dello Stato italiano legittimo c’è ora il luogotenente del Regno; Badoglio è fuori gioco ed è in carica il primo governo guidato da Bonomi, interamente composto dai partiti del CLN. Gli antifascisti baresi non solo hanno attraversato indenni il tunnel critico dell’ostilità badogliana e della diffidenza degli Alleati, ma sono cresciuti come organizzazione e in prestigio. Ne è riprova la celebrazione del primo anniversario della strage, svolta alla luce di una chiara consapevolezza politica e con una considerevole ampiezza di mezzi.

Nel luglio ’44, a un anno di distanza dall’eccidio di via Niccolò dell’Arca, la situazione politica è radicalmente mutata. Roma è stata liberata dagli Alleati, che sono anche sbarcati in Normandia, aprendo il “secondo fronte” in Europa. Si crede e si spera che la liberazione completa dell’Italia possa giungere fra pochi mesi. Al vertice dello Stato italiano legittimo c’è ora il luogotenente del Regno; Badoglio è fuori gioco ed è in carica il primo governo guidato da Bonomi, interamente composto dai partiti del CLN. Gli antifascisti baresi non solo hanno attraversato indenni il tunnel critico dell’ostilità badogliana e della diffidenza degli Alleati, ma sono cresciuti come organizzazione e in prestigio. Ne è riprova la celebrazione del primo anniversario della strage, svolta alla luce di una chiara consapevolezza politica e con una considerevole ampiezza di mezzi.

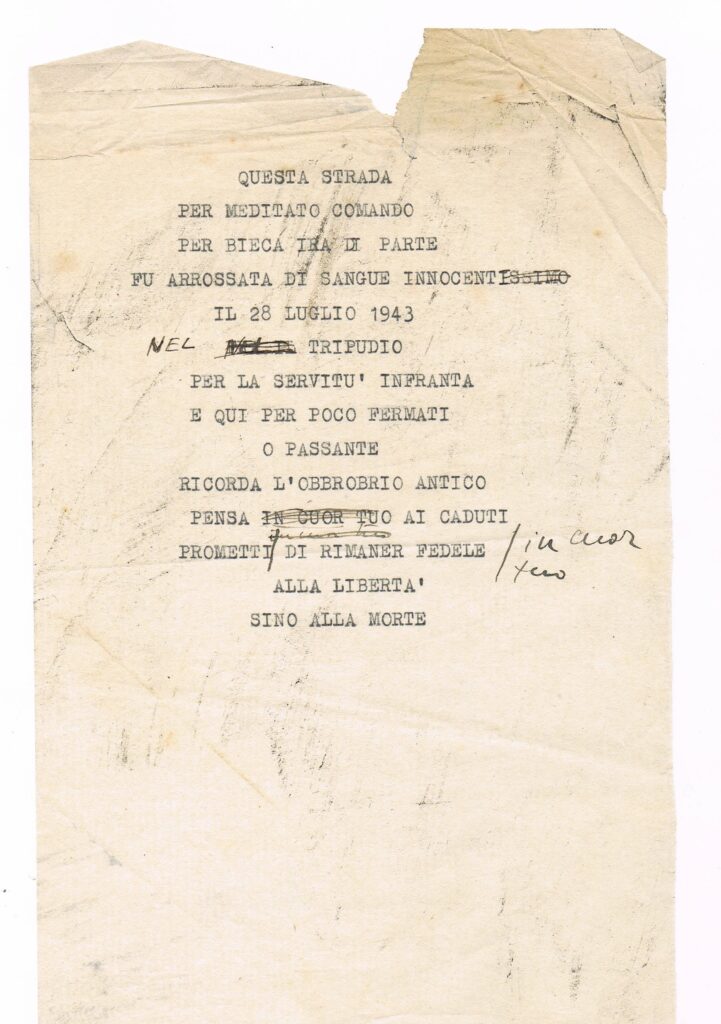

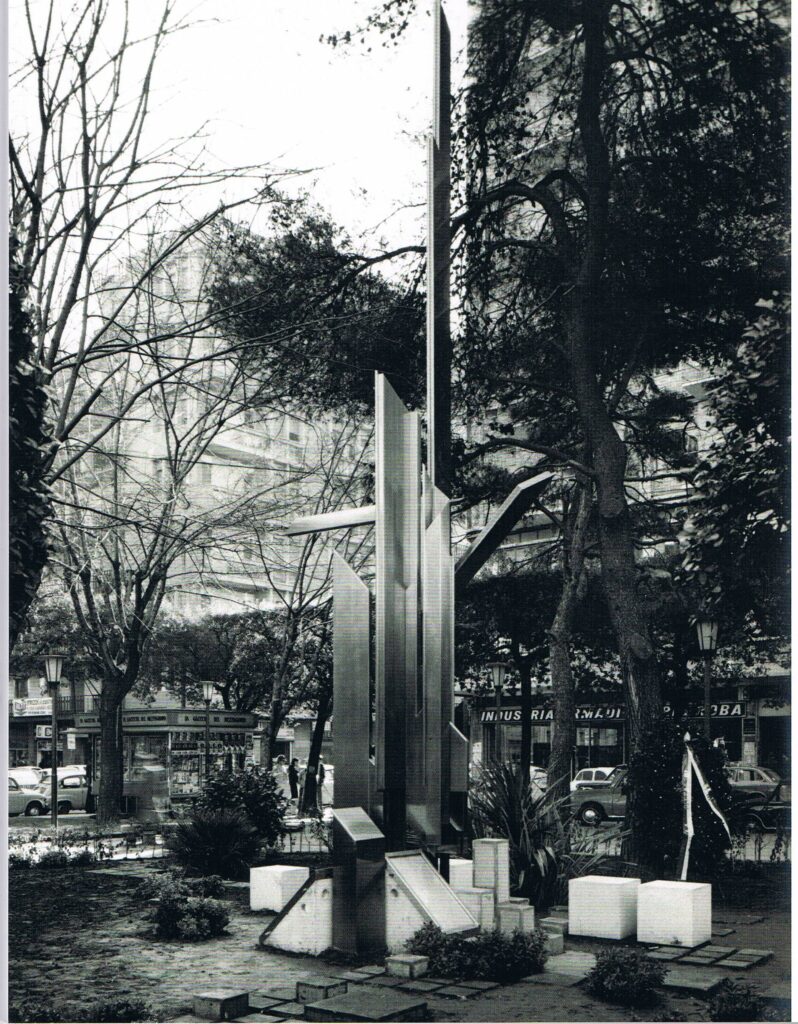

Le cerimonie, di cui dà notizia «La Gazzetta del Mezzogiorno», hanno inizio con la deposizione di una targa nella via dell’eccidio, sulla facciata dell’edificio che aveva ospitato la federazione fascista da cui era partita la sparatoria omicida, e proseguono con una manifestazione all’interno del vicino cinema Umberto (oggi non più esistente), concludendosi con ulteriori cerimonie nel cimitero presso le tombe dei caduti.

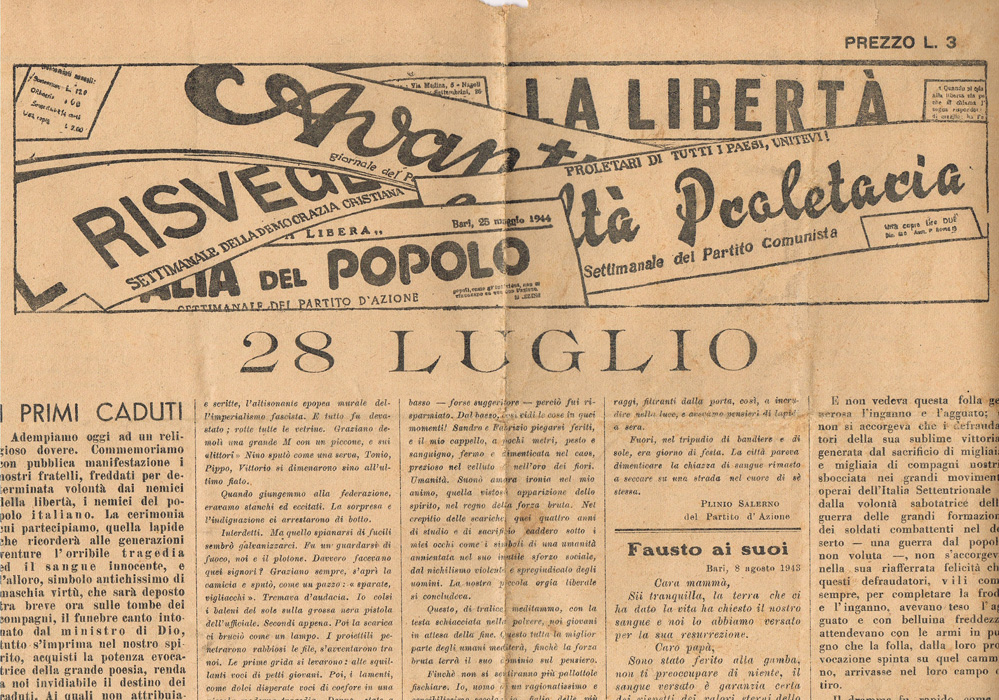

Particolarmente significativa è, nella circostanza, la pubblicazione di un foglio di inedita concezione, stampato nella tipografia di Francesco Canfora, padre di Fabrizio: un numero unico che riunisce cinque testate, facenti capo ad altrettanti partiti, quanti compongono il CLN barese: «Avanti!», giornale del Partito socialista, «La Libertà», organo del Partito liberale, «Il Risveglio», settimanale della Democrazia cristiana, «L’Italia del Popolo», settimanale del Partito d’azione, «Civiltà proletaria», settimanale del Partito comunista. Una scelta politica di unità e di forza.

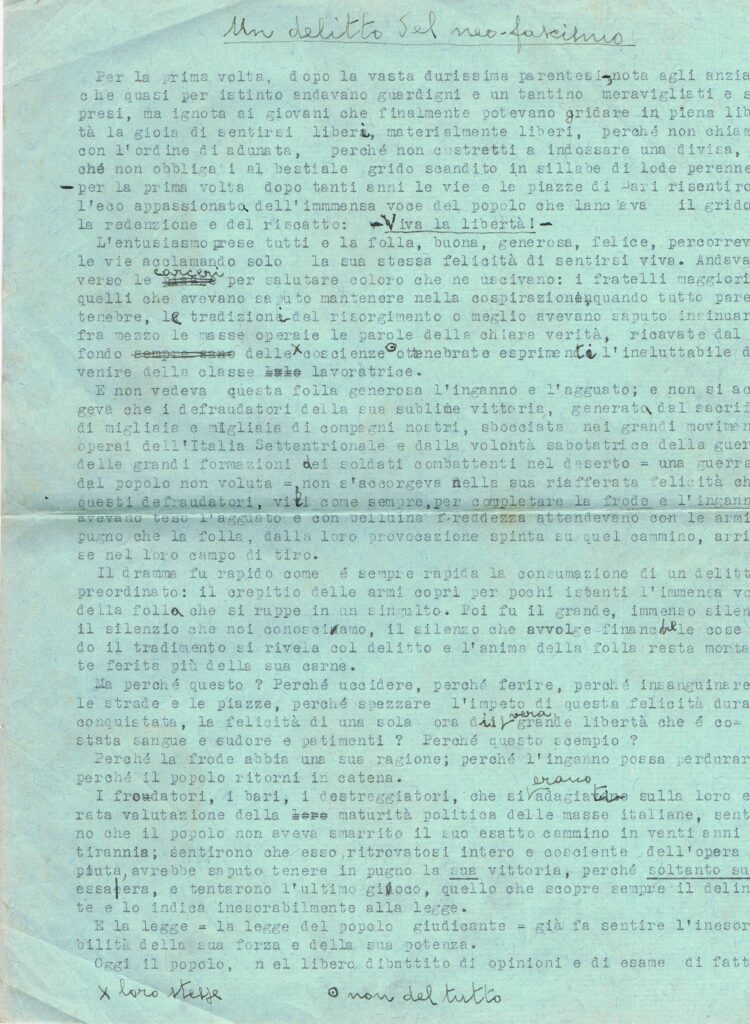

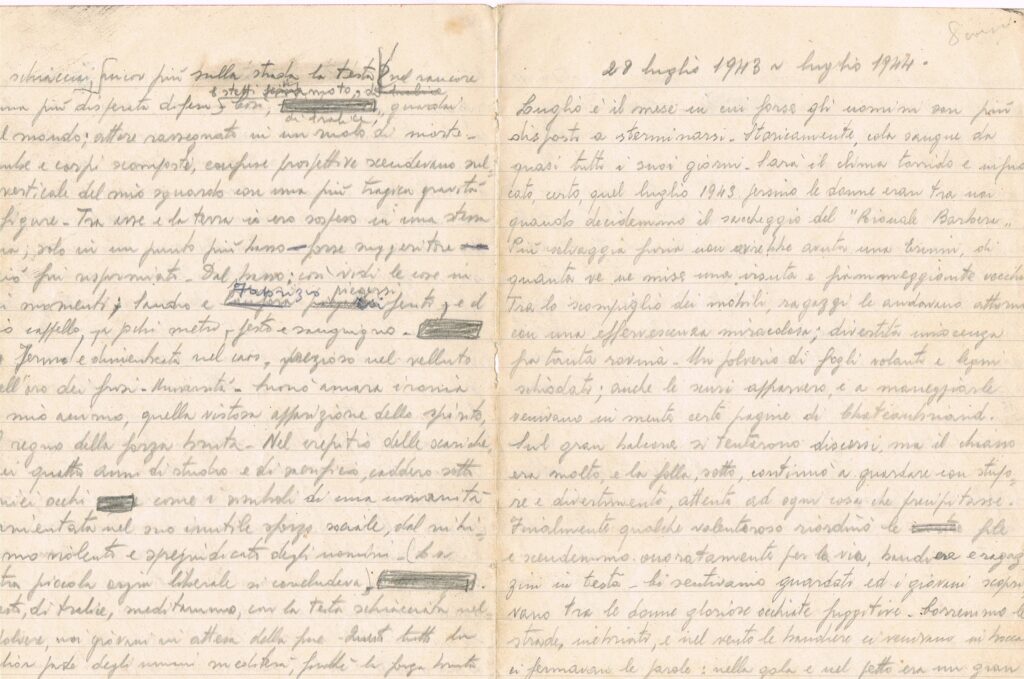

L’archivio privato di Sabino Scaringello, infaticabile ricercatore e conservatore di documenti, oltre a detenere una delle pochissime copie ancora reperibili dello straordinario numero unico (2), custodisce un fascicolo di incalcolabile valore, contenente le minute manoscritte o dattiloscritte dei “pezzi” che furono pubblicati nel citato foglio unitario degli antifascisti, alcune bozze di stampa dello stesso, e inoltre l’abbozzo con correzioni del testo che sarà poi scolpito nell’epigrafe sopra menzionata (testo definitivo riportato anche nel numero unico). Si tratta evidentemente di un vero e proprio “laboratorio” che documenta il percorso di elaborazione collettiva di quella pubblicazione, con testi autografi di chi redasse gli articoli (3).

Quel numero unico (e il fascicolo preparatorio) presentano elementi di interesse non trascurabili. Primo fra tutti il fatto stesso (si sbaglierebbe, oggi, a ritenerlo scontato) che quella pubblicazione sia stata concepita e che sia stata, per volontà e con sforzo collegiali, tenacemente realizzata. Durante i lunghi mesi dei governi Badoglio I e II, la strage del 28 luglio era una sorta di tabù. Parlarne apertamente e diffusamente (al di là di accenni che vi furono, ma alquanto criptici) avrebbe significato di necessità esprimere una condanna senza appello dell’operato del governo monarchico; compagine a cui gli antifascisti non lesinavano critiche severe ma entro certi limiti, dovendo evitare di alienarsi gli Alleati e dovendo accettare di condividere con quel governo la lotta di Liberazione (specie dopo la svolta di Salerno, peraltro politicamente fruttuosa). Inoltre, occorreva fare i conti con la cappa conservatrice della città, che aveva steso un velo su quella tragedia. Dunque le celebrazioni dell’anniversario, l’epigrafe, le manifestazioni, e quel foglio unitario, furono un atto di coraggio, quasi una forzatura, pur favorita dal mutamento – cui si è accennato – del quadro politico nazionale e locale (4).

Quel numero unico (e il fascicolo preparatorio) presentano elementi di interesse non trascurabili. Primo fra tutti il fatto stesso (si sbaglierebbe, oggi, a ritenerlo scontato) che quella pubblicazione sia stata concepita e che sia stata, per volontà e con sforzo collegiali, tenacemente realizzata. Durante i lunghi mesi dei governi Badoglio I e II, la strage del 28 luglio era una sorta di tabù. Parlarne apertamente e diffusamente (al di là di accenni che vi furono, ma alquanto criptici) avrebbe significato di necessità esprimere una condanna senza appello dell’operato del governo monarchico; compagine a cui gli antifascisti non lesinavano critiche severe ma entro certi limiti, dovendo evitare di alienarsi gli Alleati e dovendo accettare di condividere con quel governo la lotta di Liberazione (specie dopo la svolta di Salerno, peraltro politicamente fruttuosa). Inoltre, occorreva fare i conti con la cappa conservatrice della città, che aveva steso un velo su quella tragedia. Dunque le celebrazioni dell’anniversario, l’epigrafe, le manifestazioni, e quel foglio unitario, furono un atto di coraggio, quasi una forzatura, pur favorita dal mutamento – cui si è accennato – del quadro politico nazionale e locale (4).

C’è poi il titolo dell’editoriale non firmato (redazionale) assai significativo: I primi caduti. Titolo spiegato nel testo, dove si parla dei «caduti primi nella difficile lotta intrapresa dal popolo italiano contro i suoi oppressori»; con una intuizione storico-politica acuta sebbene resti non approfondita, i martiri del 28 luglio vengono collegati ai combattenti dalla lotta contro il nazifascismo che nel frattempo, a partire dall’8 settembre ’43, si è sviluppata vigorosamente e sanguinosamente nell’Italia occupata dai tedeschi. Ma gli «oppressori» sono anche, ben si comprende, tutte le forze della reazione che hanno cercato di mantenere il potere con l’aiuto del re e che faranno di tutto per inceppare il processo di rinnovamento democratico del Paese. È la tesi che in quegli anni andò sviluppando in particolare Fabrizio Canfora, in una serie di articoli poi raccolti in volume nel 1945 (5). La medesima tesi si affaccia nel pezzo firmato da Antonio Bonito a nome del Partito comunista: si trattò di «un delitto del neo-fascismo», questo il titolo (6); e nel testo: «Oggi il popolo […] istruisce anche per la storia il processo del neo-fascismo; domani in piena libertà e coscienza pronuncerà la sua implacabile sentenza». Interessante l’uso precoce della categoria di «neo-fascismo», enucleata, evidentemente, dopo la costituzione della Repubblica sociale, ma fatta risalire in modo retrospettivo anche a definire gli eventi del 28 luglio, nei quali si realizzò la convergenza tra le forze della reazione monarchica (il fascismo mascherato) e i fascisti in camicia nera sempre attivi pur dopo la caduta del regime.

Nel foglio unitario dell’antifascismo barese la giornata del 28 luglio è raccontata estesamente da Plinio Salerno, esponente del Partito d’Azione (negli anni seguenti collaboratore de «l’Unità», del «Mattino» e della «Gazzetta del Mezzogiorno»). Un racconto “in soggettiva”, di chi era presente ai fatti, la cui verosimiglianza può essere verificata dal confronto con le esposizioni che in seguito verranno offerte da altri testimoni partecipi; non saranno molti, per la verità, coloro che forniranno memorie dettagliate di tutto lo svolgimento della manifestazione (fra questi, lo scrittore Vito Maurogiovanni, all’epoca diciottenne) (7). Degni di nota, nel resoconto di Salerno, sono innanzitutto la franca descrizione senza remore e senza autocensure di un corteo combattivo, rabbioso, che abbatte e distrugge tutti i simboli e le insegne del regime incontrati nel suo percorso, e penetra all’interno di una sede fascista, il «rionale Barbera», mettendola a soqquadro; e inoltre la presenza femminile (non altrimenti attestata nelle testimonianze): «una irsuta e fiammeggiante vecchia» circondata da ragazzi si mette in evidenza nello sgombero della citata sede di quartiere; e, dopo la sparatoria, «una giovane fanciulla sanguinava da un braccio, e le porsi il mio aiuto. Mi sorrise». Difficile immaginare che sia una passante: il suono delle sirene d’allarme aveva prodotto la corsa della gente verso i rifugi antiaerei o al chiuso. Se si presta fede al racconto di Salerno (tanto più autorevole in quanto scelto da un intero gruppo redazionale come pezzo centrale del numero unico) si deve concludere che alla manifestazione erano presenti anche alcune donne, sebbene nessuna di esse figuri nell’elenco dei caduti o dei feriti. Ma si tenga conto che – come si capì ben presto – coloro che erano stati feriti meno gravemente non ricorsero a cure mediche, per timore di conseguenze penali.

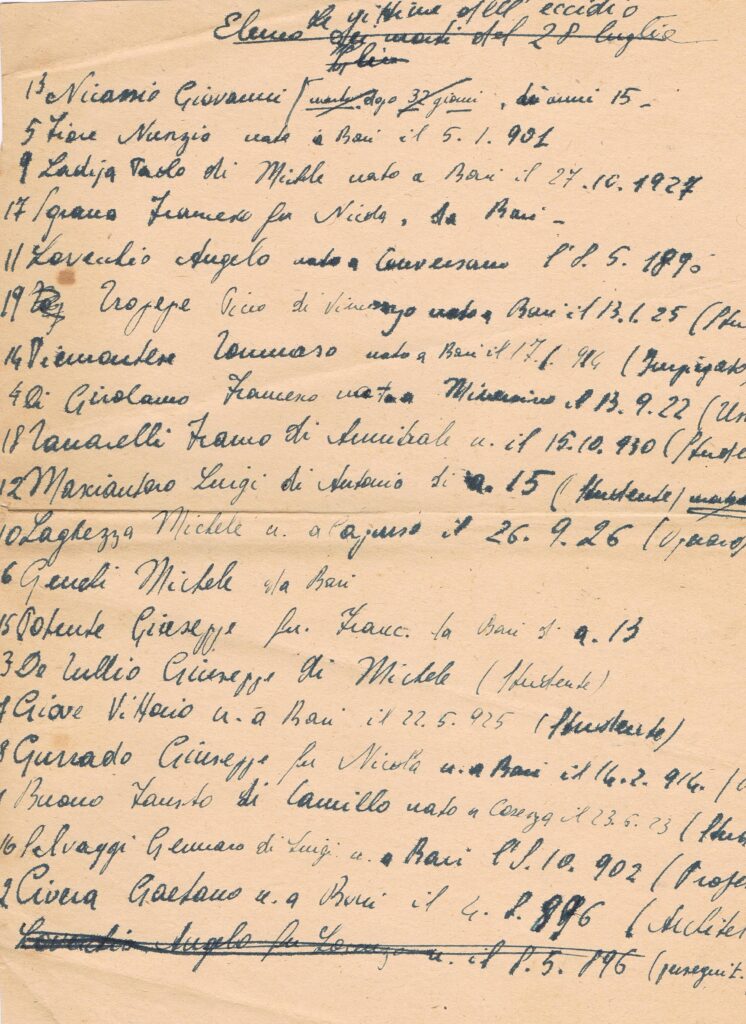

Oltre a documenti e testimonianze su alcuni caduti nella strage (il «testamento» di Graziano Fiore, l’ultima lettera di Fausto Buono alla madre ecc.) il foglio unitario contiene, in un riquadro, l’elenco ufficiale delle vittime per la prima volta reso pubblico (a parte le carte di polizia, ovviamente riservate e comunque non complete); elenco che sarà poi riprodotto nella seconda epigrafe collocata all’interno del complesso monumentale di piazza Umberto I. Compaiono venti nomi; ma una nota in calce puntualizza che l’elenco è «purtroppo ancora incompleto, non essendoci pervenuti i dati richiesti fino al momento di andare in macchina». Gli antifascisti erano convinti, o meglio sapevano, che c’erano state più di venti vittime. Fabrizio Canfora dava il numero di ventitre (8), cifra che si ritroverà in altre testimonianze. Si può presumere che alcuni corpi siano stati recuperati immediatamente dalle famiglie, o, piuttosto, che alcuni feriti siano deceduti in seguito, senza essere prima stati ricoverati e registrati nelle cliniche; i familiari avrebbero ritenuto opportuno nascondere la causa del decesso, attestandosi anche successivamente in un irremovibile atteggiamento di negazione. Forse proprio fra i caduti nascosti c’erano una o più donne. Il bilancio vero delle vittime, dunque, fu quasi certamente superiore ai venti caduti dichiarati. Fra questi, ben pochi erano adulti: uno scultore, un barbiere, due maestri, un rappresentante di commercio. La maggior parte erano giovani e giovanissimi, molti studenti e qualche lavoratore; età dai 20 anni fino ai 14 e 13. Erano stati i primi “partigiani”, nel prologo di una lotta per la libertà che sarebbe durata venti mesi e che non aveva precedenti nella storia italiana.

Pasquale Martino, già presidente provinciale Anpi Bari

NOTE

1 Per un racconto della strage di Bari, dei precedenti e delle conseguenze, mi permetto di rinviare a P. Martino, La calda estate del ’43, in Aa.Vv., 1943. Guerra e Liberazione, Edizioni Radici Future, Bari, 2023.

2 Un’altra copia è conservata dall’Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea, che ne riporta alcuni articoli in IPSAIC, Bari 28 luglio 1943. Memoria di una strage, Edizioni dal Sud, Bari, 2003 (volume riedito nel 2021 con alcune aggiunte).

3 Alcune di quelle carte sono riprodotte per la prima volta nelle immagini che corredano il presente articolo, per gentile concessione di S. Scaringello.

4 Pochi giorni dopo l’anniversario, ad agosto, la città di Bari avrebbe avuto il suo primo sindaco democratico, espressione del CLN, il democristiano Natale Lojacono.

5 F. Canfora, Tra reazione e democrazia, tip. Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1945. Per iniziativa dell’ANPI, è stata curata una riedizione del volume con ristampa anastatica dell’originale, con un’appendice e una postfazione di Luciano Canfora, figlio di Fabrizio (Adda, Bari, 2023).

6 Nella bozza dattiloscritta, aperta dal titolo aggiunto a penna in corsivo. Sul giornale stampato il titolo sarà Delitto del neo-fascismo, senza l’articolo.

7 Testimonianza fornita più volte nei suoi scritti; da ultimo: V. Maurogiovanni, La città e i giorni, Progedit, Bari, 2007.

8 Op. cit., p. 83.

Pubblicato lunedì 28 Luglio 2025

Stampato il 31/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-strage-di-bari-del-28-luglio-1943-il-primo-anniversario-e-la-nascita-della-memoria-unitaria-e-democratica-come-sfida-al-potere/