Il 28 febbraio tre gappisti, eludendo la vigilanza della sentinella, collocano all’altezza di Affori, sulla linea ferroviaria Milano-Torino una bomba interrompendo il traffico per parecchie ore. Marzo si avvicina e la liberazione è nell’aria, annunciata da fatti, dai discorsi della gente sui tram o davanti ai negozi in attesa della distribuzione dei generi tesserati.

Si impreca al fascismo quando appaiono le squadre delle brigate nere. Le donne, davanti agli spacci, maledicono la guerra, il fascismo, Hitler. Sempre più spesso si ode la frase: «sta per finire», oppure «la va a pochi». Le spie e i delatori si danno ancora da fare, molti cittadini vengono ancora incarcerati o deportati in Germania. Ma la gente ha meno paura. Soprattutto gli operai delle fabbriche rispondono ad ogni provocazione fascista, manifestando apertamente l’opposizione al regime organizzando veri e propri comizi all’interno delle officine. Scioperi e manifestazioni per la difesa del diritto alla vita, per il pane si succedono ovunque. La parola d’ordine è: “farla finita con i nazifascisti”. I gerarchi fascisti che in alcune fabbriche cercano di intimorire le maestranze, sono interrotti al grido di “A morte il fascismo! Via i tedeschi! Basta con la guerra!”.

Il primo marzo mi incontro con Clocchiatti (Ugo) che mi informa dell’uccisione di Curiel, vicino a piazzale Baracca. La notizia si diffonde rapidamente in città: hanno ucciso Curiel, il fondatore del Fronte della Gioventù, il direttore dell’Unità.

Avevo conosciuto Curiel a Ventotene nel 1940: ne ricordavo la figura slanciata, l’affabilità, la viva intelligenza, l’abitudine di tenere sempre un libro in mano. Lo incontravo spesso con Frausin, l’operaio di Trieste che fu poi bruciato vivo dai tedeschi nel 1944. Avevo rivisto Curiel nel luglio del ’44 in via Marcona, con Dozza. Li scortai da lontano senza avvicinarmi. Curiel aveva saputo forse più di ogni altro capire i giovani, spronarli alla lotta aperta; solo così, diceva, i giovani potranno formarsi la coscienza per continuare poi, su un piano diverso, la battaglia per la libertà e la democrazia.

Per la 3ª GAP l’uccisione di Curiel è un nuovo motivo per intensificare gli attacchi. I gappisti sono mobilitati 24 ore su 24. I fascisti e i tedeschi sentono ormai prossima la fine, sospettano di tutto e di tutti, rimangono chiusi nelle loro caserme. E quando ne escono, camminano in gruppo, guardinghi, armati fino ai denti. Ma ormai l’iniziativa è nostra. Sono del marzo 1945 l’esecuzione del colonnello Cesarini, il boia della Caproni, del sottufficiale rastrellatore della GNR Angelo Contini, del maresciallo della Wehrmacht che si distinse nelle repressioni nel quartiere Lambrate, del noto squadrista Romualdo Papa; l’esecuzione di alcuni ufficiali della “Resega”, comandanti di reparti che si distinsero negli ultimi feroci rastrellamenti contro le brigate partigiane di montagna. E ancora: l’attacco e la quasi eliminazione di una nota spia la cui attività era costata la vita a numerosi patrioti; l’azione contro un ritrovo fascista, in via Delfico; il recupero di armi in casa di un noto fascista, sulla strada di Novate Milanese; il disarmo di diversi fascisti della X Mas.

Per la 3ª GAP l’uccisione di Curiel è un nuovo motivo per intensificare gli attacchi. I gappisti sono mobilitati 24 ore su 24. I fascisti e i tedeschi sentono ormai prossima la fine, sospettano di tutto e di tutti, rimangono chiusi nelle loro caserme. E quando ne escono, camminano in gruppo, guardinghi, armati fino ai denti. Ma ormai l’iniziativa è nostra. Sono del marzo 1945 l’esecuzione del colonnello Cesarini, il boia della Caproni, del sottufficiale rastrellatore della GNR Angelo Contini, del maresciallo della Wehrmacht che si distinse nelle repressioni nel quartiere Lambrate, del noto squadrista Romualdo Papa; l’esecuzione di alcuni ufficiali della “Resega”, comandanti di reparti che si distinsero negli ultimi feroci rastrellamenti contro le brigate partigiane di montagna. E ancora: l’attacco e la quasi eliminazione di una nota spia la cui attività era costata la vita a numerosi patrioti; l’azione contro un ritrovo fascista, in via Delfico; il recupero di armi in casa di un noto fascista, sulla strada di Novate Milanese; il disarmo di diversi fascisti della X Mas.

Le azioni incessanti dei gappisti agevolano le agitazioni degli operai. In questo clima, il 28 marzo, scendono in sciopero i lavoratori di oltre cento fabbriche milanesi. La parola d’ordine è “Basta con la guerra, via i tedeschi, morte ai fascisti”.

I comandanti delle brigate nere, della Muti e dei reparti tedeschi schierano davanti alle fabbriche militi, soldati, SS. Gli operai non li temono più. Numerosi comizi e manifestazioni vengono organizzati nonostante le repressioni, le minacce, gli arresti. E mentre gli operai manifestano, i partigiani della 3ª GAP e le squadre SAP attaccano: industriali collaborazionisti, spie, militi, repubblichini, soldati e ufficiali tedeschi, seviziatori delle SS vengono abbattuti in pieno giorno per le strade, nelle loro case, davanti alle caserme. E le caserme stesse vengono attaccate con rapide azioni di squadre di due o tre uomini. Gli spari delle pistole e lo schianto delle bombe preannunciano la fine della tirannia.

In una delle ultime azioni cade Giancarlo, un gappista giovanissimo.

Giancarlo, minuto, magro, dall’aspetto insignificante, lento nell’esprimersi era molto astuto, pieno di sensibilità e di coraggio. Giancarlo e Mantovani avevano attaccato in pieno giorno la caserma di via Cadamosto tirando bombe e sparando raffiche di sten contro i briganti neri che stavano davanti alla porta, dietro sacchetti di sabbia. Continuano a sparare anche quando i fascisti reagiscono; bloccano col fuoco chi tenta di uscire, o si affaccia alla finestra. Poi i due ragazzi tentano la fuga in bicicletta. Mantovani si allontana. A Giancarlo si rompe la catena. Circondato continua a sparare fino a quando è colpito. Cade a terra e con lo sten costringe ancora gli inseguitori a rifugiarsi nei portoni; si rialza, riprende a correre; si lascia di nuovo cadere a terra, fingendosi morto. Nelle mani stringe una sip, a cui ha già tolto la sicura. Quando il gruppo dei fascisti gli è vicino lancia la bomba. Catturato, pochi minuti dopo, portato in caserma, gli promettono di salvarlo se rivela dei nomi. «Se non parli, non rivedrai più la tua famiglia».

Dopo tre ore di interrogatorio e di torture, Giancarlo viene portato fuori, appoggiato al muro di fronte alla caserma. Mentre i briganti neri puntano il fucile, Giancarlo grida: «Viva i partigiani! Compagni andate avanti».

Sembrano frasi ricostruite dalla leggenda. Invece Giancarlo è proprio morto così. Lo abbiamo saputo dai medesimi briganti neri che lo hanno ucciso quando, poche ore dopo, abbiamo dato l’assalto alla caserma di via Cadamosto e i responsabili della fucilazione di Giancarlo, prima di morire, ci hanno restituito la statura ideale del nostro compagno.

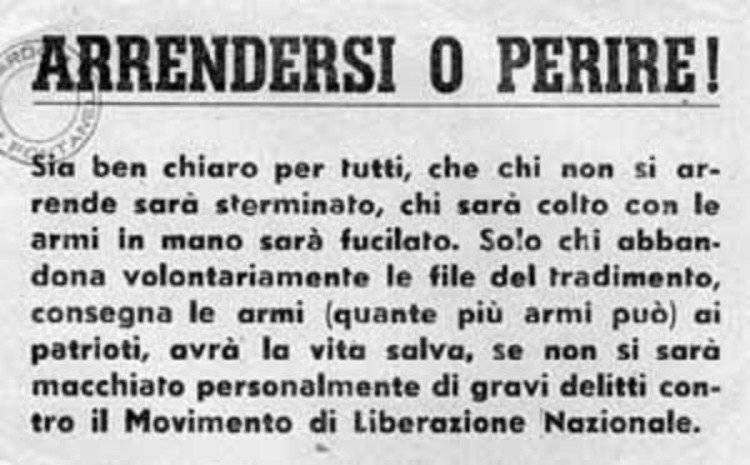

L’insurrezione è nell’aria: le strade sono affollate; fascisti e tedeschi circolano a bordo di mezzi blindati, i loro visi tesi. “Arrendersi o perire”, ammonisce l’ultimo manifesto. Non c’è scampo per chi non butta subito le armi.

L’insurrezione è nell’aria: le strade sono affollate; fascisti e tedeschi circolano a bordo di mezzi blindati, i loro visi tesi. “Arrendersi o perire”, ammonisce l’ultimo manifesto. Non c’è scampo per chi non butta subito le armi.

È il 24, il giorno in cui si spara. Non sono più piccole squadre di GAP ad attaccare. Gruppi di cittadini armati si scontrano con il nemico in veri e propri combattimenti.

All’Arcivescovado si svolgono trattative, i fascisti chiedono “garanzie”, una resa condizionata. La città è un fermento: a Niguarda una squadra di GAP e di SAP dà l’assalto ad una caserma di repubblichini.

Nel pomeriggio del 24, all’ingresso dell’abitato di Niguarda, da un camion tedesco partono raffiche di mitra: alcuni proiettili colpiscono mortalmente la compagna Gina Bianchi, staffetta del comando regionale.

La sera mi incontro con Busetto, comandante dei SAP. Mi dice che l’ora dell’insurrezione è vicina. Mobilito tutte le staffette e trasmetto a mia volta l’ordine a tutti gli uomini della 3ª GAP: «pronti per l’insurrezione. I fascisti e i tedeschi che non si arrendono devono essere colpiti».

Trascorro alcune ore su una sedia a sdraio in un appartamento di via Macedonio Melloni, sede del comando della 3ª GAP.

Di tanto in tanto mi alzo e spio dalla finestra la strada. C’è del movimento. Fascisti che fuggono o fascisti che si preparano a difendersi? Verso il mattino mi addormento. Mi sveglia il trillo del telefono, all’alba. È Vergani. Pronuncia le parole che aspetto ormai da tanto tempo. Il momento è giunto. Tutte le pene, i lutti, le persecuzioni stanno per finire. Mi pare impossibile. Non avrei mai immaginato di ascoltare al telefono quelle parole dalla voce di Vergani: «La città insorge, agisci con la tua brigata secondo il piano stabilito». Forse mi ero sempre figurato che le parole fossero gridate da un altoparlante alle folle sulle piazze.

Scendo in strada. È il 25 aprile. C’è gente. Ci sono operai armati, squadre di giovani che corrono verso le caserme abbandonate nella notte dai fascisti. Vogliono anch’essi, questi ragazzi, impugnare un’arma. Il nemico non è ovunque battuto: asserragliato nei fortilizi e nei punti strategici, tenta la fuga su mezzi corazzati.

Dalla Casa dello Studente, in viale Romagna, sparano. Alcuni giovani tentano di snidarli. Trecento metri più avanti, in piazza Piola, squadre di operai armati hanno occupato la Olap, la loro fabbrica, e sono pronti a difenderla dalla distruzione. Finalmente mi sento in un mondo pieno, completo, vivo. Io che per mesi senza fine ho lottato con piccoli gruppi di tenaci patrioti; io che per mesi mi sono mosso come un’ombra, isolato, senza contatti se non quelli (tanto rari e fuggevoli da sembrare irreali) con esponenti del comando regionale, con le staffette o con pochi altri compagni della brigata; io, in mezzo a tutta questa gente, a questi operai, a questi giovani, a queste donne mi sento come immerso in un grande mare di affetto. Fino a ieri ho camminato nelle strade di questa grande città considerando i passanti potenziali nemici, dubitando di tutti, sospettando di ognuno. Oggi, confuso in questa folla amica, è come se uscissi da un incubo. […]

È un grande giorno. È il grande giorno.

C’è tutta la città che corre che grida, che risorge. Per ore e ore le squadre dei GAP e dei SAP, degli operai, dei giovani, in attesa delle formazioni di montagna in marcia verso Milano, corrono da un quartiere all’altro per eliminare un nido di resistenza fascista, per arrestare un gerarca, per costringere alla resa un reparto tedesco.

Quarantotto ore prima eravamo pochi, ora siamo folla. Però, dietro di noi a sorreggerci, ad aiutarci, a nasconderci, a sfamarci, a informarci, c’è sempre stata questa massa di popolo che ora corre per le strade, si abbraccia e ci abbraccia, e grida: “Viva i partigiani”.

(Tratto dal libro di Giovanni Pesce «Senza tregua – La guerra dei Gap», Editore Feltrinelli, 1973)

Pubblicato lunedì 24 Aprile 2017

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/milano-cronaca-un-gappista/