In quella estate del 1970 a Reggio Calabria si è consumata una sconvolgente e drammatica pagina di storia di cui l’Italia e la Calabria non avevano certo bisogno. Una pagina che testimonia un fatto: in Italia i rigurgiti fascisti non erano stati del tutto superati. Ma non parliamo solo di storia e di eventi passati. A distanza di oltre mezzo secolo, ancora oggi, la Calabria è scenario di fenomeni reazionari che testimoniano la voglia della gran parte della popolazione di “cambiare tutto per non cambiare niente”, gattopardianamente. Basti pensare all’attenzione riservata ai referendum dell’8 e 9 giugno, dove le percentuali di voto in Calabria sono state fra le più basse in Italia.

In quella estate del 1970 a Reggio Calabria si è consumata una sconvolgente e drammatica pagina di storia di cui l’Italia e la Calabria non avevano certo bisogno. Una pagina che testimonia un fatto: in Italia i rigurgiti fascisti non erano stati del tutto superati. Ma non parliamo solo di storia e di eventi passati. A distanza di oltre mezzo secolo, ancora oggi, la Calabria è scenario di fenomeni reazionari che testimoniano la voglia della gran parte della popolazione di “cambiare tutto per non cambiare niente”, gattopardianamente. Basti pensare all’attenzione riservata ai referendum dell’8 e 9 giugno, dove le percentuali di voto in Calabria sono state fra le più basse in Italia.

Tornando a ciò che accade a Reggio Calabria, la protesta esplose cavalcata dai movimenti di destra, e in particolare dal Msi, per opporsi alla scelta di Catanzaro come capoluogo di Regione.

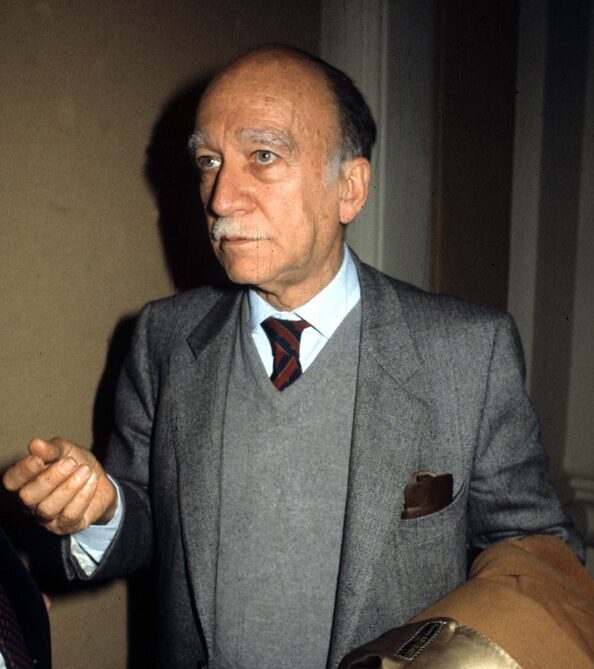

Da tempo “nel Mezzogiorno – ricorda Pietro Ingrao – erano sorti potentati della destra assai prossimi al Movimento Sociale e in ogni caso caratterizzati da una dichiarata impronta conservatrice”.

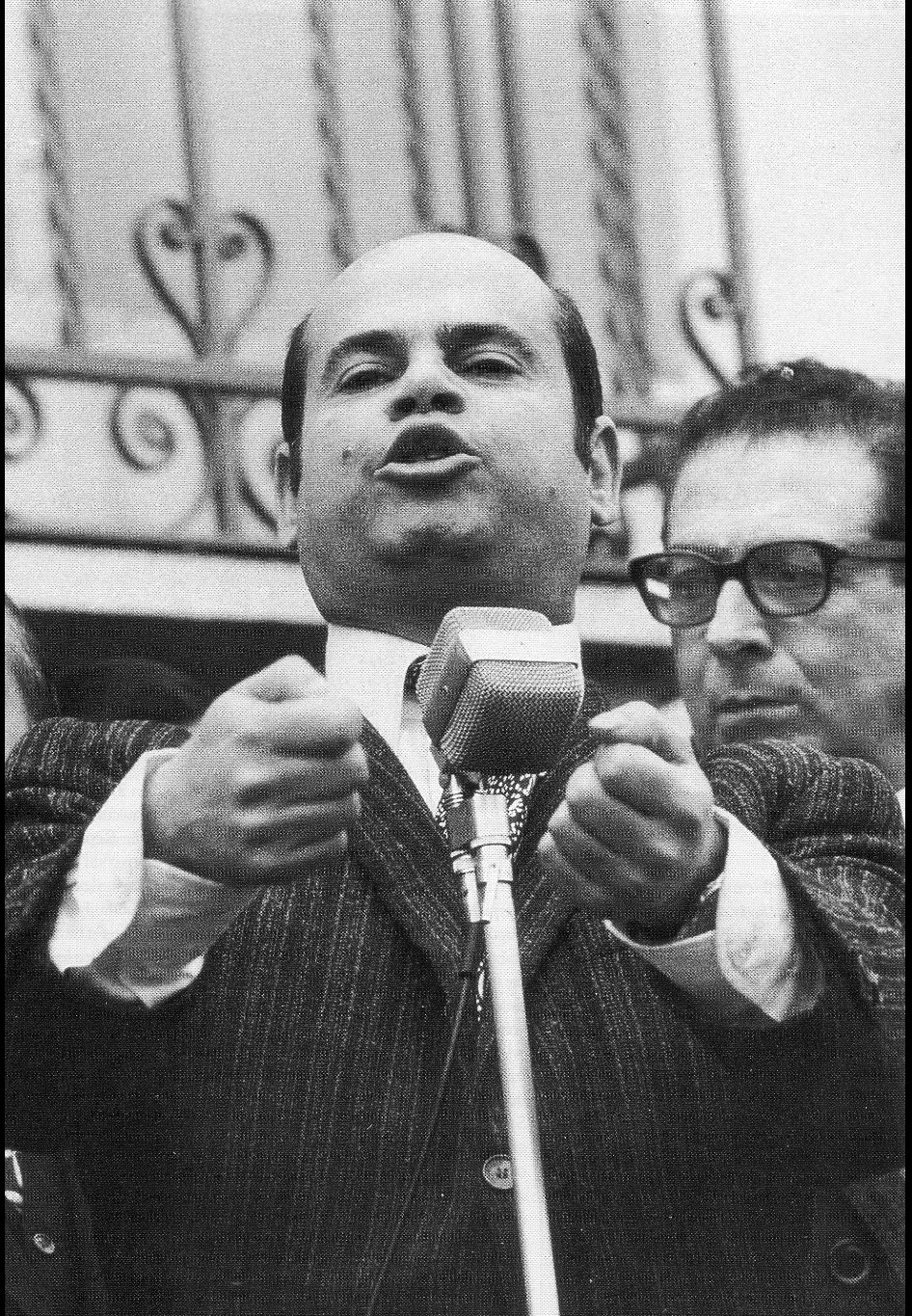

Nella città calabra a guidare la rivolta fu un allora sconosciuto Ciccio Franco, sindacalista Cisnal, affiancato dal Msi nazionale con Giorgio Almirante che appositamente scese da Roma sullo Stretto. In quegli anni era presidente del Consiglio Emilio Colombo, potente democristiano lucano, che tentò l’ennesimo compromesso: a Cosenza sarebbe andata l’Università, a Catanzaro la sede della Giunta regionale e a Reggio la sede del Consiglio regionale. La proposta non fu accettata e la rivolta proseguì.

Secondo Ciccio Franco “specie nei quartieri popolari v’erano tanti ragazzi che ritenevano che Reggio potesse esser difesa dai partiti della sinistra o di centro-sinistra. E, dopo la posizione assunta dai partiti di sinistra e di centro-sinistra contro Reggio, questi ragazzi hanno ritenuto di dover rivedere la loro posizione anche politicamente. Molti, oggi, fanno i fascisti semplicemente perché ritengono che la battaglia di Reggio sia interpretata in modo fedele solo dai fascisti”.

A ben vedere, però, Reggio Calabria non era una città fascista. Alle elezioni del 7 giugno 1970, cinque settimane prima della rivolta, il partito erede del fascismo, il Msi, ottenne 7.838 voti, l8,4%. I comunisti ne presero il doppio (15.761 voti), i socialisti andarono bene (11.315 voti) e la Dc conquistò la maggioranza relativa con 36.205 voti (38,9%). Due anni dopo, nel 1972, Ciccio Franco, inventore dello slogan “Boia chi molla”, venne eletto senatore del Msi con il 36,2% dei voti. Nel febbraio 1971 la rivolta si avviava, finalmente, al proprio epilogo. Il 12, il presidente del Consiglio Colombo, annunciò in Parlamento il Pacchetto per la Calabria. Oltre alla spartizione delle sedi istituzionali, Reggio venne ricompensata con un fiume di soldi, distribuiti in tre aree che corrispondevano a tre mandamenti della ‘ndrangheta: centro siderurgico a Gioia Tauro sotto il controllo del clan Piromalli, industria chimica a Saline feudo dei Lamonte, 600 miliardi di lire del Decreto Reggio nella città allora controllata dai De Stefano.

La reazione delle sinistre fu una manifestazione organizzata dai tre sindacati confederali, Cgil, Cisl, Uil. “Alla vigilia della stessa ci giunse dai compagni la notizia fulminante – racconta ancora Pietro Ingrao – che i treni che portavano i manifestanti a Reggio erano stati bloccati da esplosioni di bombe sui binari di Latina e non si sapeva se e quando sarebbero potuti ripartire (…). Bussammo alla porta di quella Prefettura addormentata. Furenti di rabbia buttammo giù dal letto il Prefetto e gli strappammo la promessa che avrebbe chiamato il Viminale a Roma, ma era l’impegno di un uomo assente che non pareva comprendere la prova di una città in febbre. Poi la notizia che i manifestanti stavano arrivando via mare e la manifestazione si sarebbe potuta fare. Gli ultimi dubbi sull’opportunità di evitare la manifestazione per paura di scontri in piazza fu superata dagli operai dell’Omeca che, con le proprie bandiere, erano partiti e stavano per arrivare in centro mentre i sindacati decidevano il da farsi. Ormai, l’appuntamento democratico non poteva più essere bloccato, neanche dalla paura di possibili scontri”.

A precedere e seguire i Moti di Reggio Calabria ci fu la strage di Piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969 con 17 morti; la strage di Gioia Tauro il 22 luglio 1970 nei pressi della stazione ferroviaria, 6 morti; la strage di Piazza della Loggia a Brescia, il 28 maggio 1974 con 8 morti; la bomba sul treno Italicus, il 4 agosto di quello stesso anno, con 12 vittime e, nel 1980, la bomba alla Stazione di Bologna con 85 morti.

A precedere e seguire i Moti di Reggio Calabria ci fu la strage di Piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969 con 17 morti; la strage di Gioia Tauro il 22 luglio 1970 nei pressi della stazione ferroviaria, 6 morti; la strage di Piazza della Loggia a Brescia, il 28 maggio 1974 con 8 morti; la bomba sul treno Italicus, il 4 agosto di quello stesso anno, con 12 vittime e, nel 1980, la bomba alla Stazione di Bologna con 85 morti.

Nella più ampia strategia della tensione, il cosiddetto stragismo nero, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta, seminò paura per provocare repressione e impedire l’avanzata delle sinistre, con il tacito e talvolta attivo coinvolgimento di pezzi deviati degli apparati dello Stato. In totale, lo stragismo nero ha provocato centinaia di morti e migliaia di feriti. Molti di questi attentati furono seguiti da depistaggi, indagini insabbiate e coperture istituzionali, in quello che è stato definito il doppio Stato: una democrazia formale, ma attraversata da trame occulte e legami con il neofascismo e la loggia P2.

Le stragi hanno segnato in profondità la storia repubblicana, lasciando ferite ancora aperte nella memoria collettiva ma la resa dei conti storica e politica è stata sistematicamente evitata, minimizzata o negata.

Francesco Rizza, giornalista e membro dell’Anpi di Petilia Policastro (Kr)

Pubblicato mercoledì 9 Luglio 2025

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/quando-reggio-calabria-scelse-i-neofascisti-dopo-55-anni-il-bilancio-ancora-incompleto-del-boia-chi-molla/