Ci sono due ricorrenze che cadono nel medesimo giorno, procurando non pochi imbarazzi e, in più di un caso, inutili contrapposizioni: l’11 settembre cileno e quello statunitense. In entrambi i casi, tutti sanno di cosa si stia parlando. I fatti del Cile sono rimasti impressi nella memoria collettiva, per diversi aspetti ancor più di altre vicende altrimenti omologhe, non solo per quanto riguarda l’America Latina. Per capirci: una parte delle forze armate nazionali, nel volgere di pochissimo tempo, con il sostegno indiretto degli Stati Uniti, nonché tradendo il patto di fedeltà sottoscritto con le istituzioni nazionali, rovescia e distrugge il governo legittimo di Salvador Guillermo Allende Gossens, instaurando una feroce dittatura, destinata a durare poco meno che un ventennio. Così facendo, muta il volto non solo politico ma anche sociale e civile del Paese.

Gli eventi di quasi trent’anni dopo, consumatisi perlopiù a New York (con la distruzione delle Twin Towers e poi, a seguire, l’attacco al Pentagono), sono molto diversi da quelli cileni. Li unisce tuttavia la coincidenza delle date. Non altro. Poiché, pur avendo anch’essi una natura politica (uccidere civili indifesi, in entrambi i casi, serve a consolidare nuovi rapporti di forza), si inseriscono in quadri politici e geostrategici del tutto diversi. Nel primo caso si ha a che fare con un violento e tragico episodio di quella che, ancora nel 1973, era la «guerra fredda» tra l’Occidente a guida americana e l’Oriente sovietizzato. Nel secondo episodio, invece, ci si trova proiettati in uno scenario completamente diverso, a tutt’oggi ancora aperto, laddove l’egemonia statunitense viene messa in discussione non tanto da antagonisti nazionali, ossia da singoli Stati con le loro alleanze (come invece fu fino al 1989-1991, al momento del trapasso dell’Urss), quanto da soggetti mobili, a tratti camaleontici, assai poco propensi a identificarsi con un territorio preciso, e quindi con la sua esplicita sovranità. Quella cosa melliflua che, spesso, chiamiamo con il nome di «terrorismo internazionale» (nel caso dell’11 settembre 2001 è più corretto definirlo come jihadismo islamista), infatti, non ha confini né spazi delimitabili, come invece capitava nel caso della violenza efferata delle forze armate di un singolo Stato verso i suoi cittadini. Le differenze, va da sé, non si esauriscono in questa contrapposizione storica. Tuttavia, al netto della distanza di tempo, spazio e contesto, rimane anche una sorta di implicito legame, del tutto irrisolto, tra i fatti di Santiago del Cile e quelli di New York. Poiché da entrambe le vicende, che costituirono degli spartiacque a livello internazionale, sarebbero derivati mutamenti di lungo periodo.

Se l’11 settembre 1973 è il simbolo di un’opposizione radicale tra le vecchie destre, legate ai ceti possidenti così come a una nuova borghesia in ascesa, espressione a sua volta degli interessi finanziari che andavano affermandosi e che sarebbero poi diventati dominanti a partire dal decennio successivo, l’11 settembre 2001 non costituisce la rivalsa dei «dannati della terra», del sottoproletariato dei Paesi condannati alla marginalità nel mercato internazionale, bensì una delle diverse affermazioni di un nuovo soggetto politico, transnazionale, in sé del tutto eterogeneo, che ricorre alla violenza mediatizzata (quella che passa attraverso il «real time», la diretta televisiva) per imporsi sulla scena pubblica.

In entrambi i casi si parla di élite che, fingendo di rappresentare interessi collettivi, nei fatti curano quelli del proprio ristretto gruppo di appartenenza. In un sistema di relazioni internazionali, tale già nel 1973 e persistente a oggi, dove a dominare è l’interesse corporativo, ossia quello di aggregati limitati di persone che simulano di essere invece i portavoce di un’intera “società”. Per trovare una chiave di lettura che unisca i due fatti storici, altrimenti molto diversi tra di loro, bisogna allora focalizzarsi sugli anni Ottanta – non a caso un decennio di transizione tra l’età delle passioni collettive, quelle rivolte a un’emancipazione generalizzata, e il tempo del ritorno al privato, dove a dominare sono gli interessi individuali. L’anello di congiunzione, quanto meno sul piano storico (e ideologico) sono i lasciti di Margaret Thatcher e di Ronald Reagan, nella loro lettura del liberalismo (libertà personali) come mero liberismo (libertà del “mercato”). Poiché è in un tale contesto di significati che si inseriscono due tragedie altrimenti tra di loro molto diverse.

Fin qui, per così dire, i nessi nel tempo. Queste righe, tuttavia, non sono redatte per un mero esercizio commemorativo. Poiché ritornare sui fatti del 1973 ha un significato preciso, quello di preservare, possibilmente in forma non cristallizzata e atemporale, il patrimonio critico di storie che derivano dai tentativi di trasformare le democrazie formali in esperimenti duraturi di giustizia sociale. Nel transito tra dichiarazioni di principio e condotte di fatto, non a caso si inseriscono le forze golpiste che l’11 settembre distruggono l’esperimento cileno. Ma andiamo ai fatti, per meglio comprendere.

Un primo punto da cui partire è il quadro economico. Il Cile, negli anni Sessanta, aveva conosciuto uno sviluppo significativo, con incrementi della prodotto interno lordo intorno al 4-5% annuo. Si trattava quindi di un Paese promettente, tuttavia caratterizzato da profonde disparità sociali, destinate a polarizzare le classi sociali, contrapponendo, a volte quasi visceralmente, le une alle altre. Alla vittoria di Salvador Allende, nelle elezioni presidenziali del 1970, non a caso l’andamento dell’economia iniziò a caratterizzarsi in termini recessivi, arrivando a perdere più del 5% della ricchezza prodotta. Nella stessa tornata elettorale, Allende – esponente della coalizione di Unidad Popular, che raccoglieva una decina di formazioni politiche, tra cui i comunisti – vinse ottenendo un terzo dei voti espressi (corrispondenti al 36,29%). Il suo diretto avversario, Jorge Alessandri Rodríguez, di orientamento liberal-conservatore, già presidente del Cile, si assestò invece sul 35,76%. Tra i due, in buona sostanza, la distanza era minima se non pressoché nulla (circa 10mila voti di differenza). Non di meno, il terzo “incomodo”, Radomiro Tomic, leader del Partito democratico cristiano, per più aspetti non troppo distante da Allende, raggiunse il 27,95%.

Un primo punto da cui partire è il quadro economico. Il Cile, negli anni Sessanta, aveva conosciuto uno sviluppo significativo, con incrementi della prodotto interno lordo intorno al 4-5% annuo. Si trattava quindi di un Paese promettente, tuttavia caratterizzato da profonde disparità sociali, destinate a polarizzare le classi sociali, contrapponendo, a volte quasi visceralmente, le une alle altre. Alla vittoria di Salvador Allende, nelle elezioni presidenziali del 1970, non a caso l’andamento dell’economia iniziò a caratterizzarsi in termini recessivi, arrivando a perdere più del 5% della ricchezza prodotta. Nella stessa tornata elettorale, Allende – esponente della coalizione di Unidad Popular, che raccoglieva una decina di formazioni politiche, tra cui i comunisti – vinse ottenendo un terzo dei voti espressi (corrispondenti al 36,29%). Il suo diretto avversario, Jorge Alessandri Rodríguez, di orientamento liberal-conservatore, già presidente del Cile, si assestò invece sul 35,76%. Tra i due, in buona sostanza, la distanza era minima se non pressoché nulla (circa 10mila voti di differenza). Non di meno, il terzo “incomodo”, Radomiro Tomic, leader del Partito democratico cristiano, per più aspetti non troppo distante da Allende, raggiunse il 27,95%.

In base alla Costituzione cilena allora vigente, il Congresso dovette scegliere tra i due candidati maggiormente votati. Alessandri Rodríguez, nelle elezioni del 1958, era divenuto presidente contando solo sul 31,65% degli assensi. Fu quindi la volta di Salvador Allende, una figura a sé nel panorama politico cileno: pur essendo di formazione marxista ma non diventando un leader comunista, aderiva semmai, a quella borghesia che oggi definiremmo come “progressista” e che allora, in Cile così come in America Latina, si riconosceva, tra gli altri, nel Partito radicale e in quello socialista. L’ascesa di Allende alla presidenza (che sarebbe durata, in tutto, dal 3 novembre 1970 all’11 settembre 1973), nonché il suo consolidamento, furono costellati di sbarramenti d’ogni genere. La ratifica della nomina avvenne in una condizione del tutto eccezionale, in sé estranea alla Costituzione, ovvero non prima che egli sottoscrivesse uno «statuto di mantenimento delle garanzie istituzionali». Per tutta la durata del mandato dovette quindi confrontarsi con opposizioni di diversa origine, trovandosi a operare quotidianamente a fronte di ostacoli persistenti. Le ostilità non erano solo interne al Cile ma trovavano in tutta la destra latino-americana, in ciò coalizzata, e negli Stati Uniti, dei temibili avversari. L’obiettivo dell’allora presidente Richard Nixon, ossessionato da un anticomunismo viscerale, e del segretario di Stato Henry Kissinger, era quello di stringere intorno al presidente cileno una sorta di cordone sanitario, isolandolo completamente. Per poi farlo cadere, in un modo o nell’altro.

Il primo ostacolo con il quale Allende si trovò a dovere operare era di natura economica. Il programma di Unidad Popular prevedeva una serie di riforme di struttura, destinate ad incidere negli equilibri tra il settore pubblico e quello privato del Paese. In particolare, si trattava di ciò che allora era conosciuta come «via cilena al socialismo», vissuta con crescente ostilità dalla classi medie e affluenti. Nel suo insieme si concentrava sulla riforma agraria, ritenuta indispensabile per la modernizzazione del Cile, attraverso le spezzettamento delle proprietà, altrimenti ancora in mano, in alcune regioni, a pochi latifondisti; sulla creazione e sulla diffusione di un sistema sanitario nazionale a regime pubblico, di contro alla forza dei privati e alla mancata copertura dei bisogni essenziali di una parte importante della popolazione; su un rafforzamento del circuito educativo e d’istruzione nazionale, attraverso l’incremento degli accessi alla formazione, di ogni livello e grado, di tutte le classi sociali; sulla distribuzione gratuita del latte alle fasce di popolazione più bisognosa (misura di valore sia materiale che simbolico); sulla nazionalizzazione di alcune imprese di interesse nazionale, a partire dal settore strategico del rame. Va ricordato che riguardo a molte di queste riforme, già il precedente governo di Eduardo Frei Montalva, esponente del Partito democratico cristiano, aveva intrapreso azioni per alcuni aspetti simili a quelle che erano in animo di Allende. Le aziende che estraevano e lavoravano il rame, per esempio, erano state già nazionalizzate al 51%. Il presidente socialista completò, a tale riguardo, l’opera, senza tuttavia prevedere alcun risarcimento per gli investitori stranieri, a partire dagli statunitensi. Che si legarono al dito quello che consideravano non solo una diretta lesione dei loro interessi personali ma anche una manifestazione politica della volontà di infiammare l’America latina nel suo insieme, partendo da Santiago del Cile, Valparaíso, Conceptión, Viña del Mar e così via.

Il primo ostacolo con il quale Allende si trovò a dovere operare era di natura economica. Il programma di Unidad Popular prevedeva una serie di riforme di struttura, destinate ad incidere negli equilibri tra il settore pubblico e quello privato del Paese. In particolare, si trattava di ciò che allora era conosciuta come «via cilena al socialismo», vissuta con crescente ostilità dalla classi medie e affluenti. Nel suo insieme si concentrava sulla riforma agraria, ritenuta indispensabile per la modernizzazione del Cile, attraverso le spezzettamento delle proprietà, altrimenti ancora in mano, in alcune regioni, a pochi latifondisti; sulla creazione e sulla diffusione di un sistema sanitario nazionale a regime pubblico, di contro alla forza dei privati e alla mancata copertura dei bisogni essenziali di una parte importante della popolazione; su un rafforzamento del circuito educativo e d’istruzione nazionale, attraverso l’incremento degli accessi alla formazione, di ogni livello e grado, di tutte le classi sociali; sulla distribuzione gratuita del latte alle fasce di popolazione più bisognosa (misura di valore sia materiale che simbolico); sulla nazionalizzazione di alcune imprese di interesse nazionale, a partire dal settore strategico del rame. Va ricordato che riguardo a molte di queste riforme, già il precedente governo di Eduardo Frei Montalva, esponente del Partito democratico cristiano, aveva intrapreso azioni per alcuni aspetti simili a quelle che erano in animo di Allende. Le aziende che estraevano e lavoravano il rame, per esempio, erano state già nazionalizzate al 51%. Il presidente socialista completò, a tale riguardo, l’opera, senza tuttavia prevedere alcun risarcimento per gli investitori stranieri, a partire dagli statunitensi. Che si legarono al dito quello che consideravano non solo una diretta lesione dei loro interessi personali ma anche una manifestazione politica della volontà di infiammare l’America latina nel suo insieme, partendo da Santiago del Cile, Valparaíso, Conceptión, Viña del Mar e così via.

In altre parole, nella destra non solo reazionaria e filofascista ma anche in parte di quella liberale, si iniziò a pensare e a credere che Allende avesse fatto proprio una sorta di progetto “castrista”, una sorta di socialismo nazionalista che, partendo dal proprio Paese, si sarebbe espanso, come una sorta di epidemia collettiva, anche nelle altre nazioni sub-continentali. Se nei primi anni Sessanta l’avversione era rivolta contro Cuba, e la sua nuova classe dirigente, spinta poi, anche per manifesta insipienza americana, nelle braccia dell’Unione Sovietica, con i primi anni Settanta l’attenzione era ora indirizzata verso le nazioni latino-americane. Basti pensare, in successione cronologica, alla svolta reazionaria e fascista in Argentina, nel 1976, così come a vicende più o meno coeve e contigue nel Continente (il golpe militare nel 1971 in Bolivia e quello del giugno 1973 in Uruguay). A partire dai primi anni Ottanta, a fronte della vittoria sandinista in Nicaragua, una parte dei Paesi centro-americani, e in particolare il Salvador, l’Honduras e il Guatemala, sotto la presidenza di Ronald Reagan si sarebbero trasformati in laboratori della dottrina «contro-insurrezionalista», giustificando, nel nome dell’anticomunismo, il massacro di una parte delle popolazioni autoctone.

La presidenza di Allende, nei fatti durata solo tre anni, se si fosse svolta per il suo intero mandato si sarebbe comunque articolata per non più di sei anni. Il leader socialista era consapevole, per più aspetti, della sostanziale fragilità della sua personale posizione. Non era solo una questione di numeri elettorali. In quanto percepiva l’ostilità che una parte della società civile andava maturando nei suoi confronti. Anche per una tale ragione – quindi – si giocò da subito, accelerando i propri passi, le sue carte. Si trattava di premere il tasto delle riforme economiche. L’obiettivo, considerandosi una figura destinata a lasciare il posto, prima o poi, a una nuova generazione di militanti e di dirigenti politici, era quello non tanto di trasformare il Paese in sé quanto di creare le condizioni strutturali per poi permettere agli eventuali successori di proseguire nell’opera di mutamento degli equilibri sociali e di potere. Un’opzione, quest’ultima, che i suoi avversari non gli avrebbero in alcun modo perdonato. In quanto comprendevano, e non senza ragione dal loro punto di vista, che se le riforme di struttura promosse da Allende avessero avuto corso, non solo gli interessi dei gruppi di potere ne avrebbero subito significativi danni ma un blocco sociale crescente, capace di rafforzarsi elettoralmente e di esprimersi come forza potenzialmente maggioritaria, si sarebbe definitivamente raccolto intorno al progetto di Unidad Popular, altrimenti destinato a rimanere poco più che un cartello elettorale.

In buona sostanza, risultava sempre più chiaro che si stava definendo, in tutto e per tutto, un braccio di ferro tra favorevoli e contrari al riformismo allendista. Questi ultimi costituivano un sodalizio composito di soggetti collettivi (una parte del ceto medio), corporazioni sindacalizzate (per esempio, gli autotrasportatori, strategici in un Paese la cui estensione dorsale è di almeno 4.300 chilometri, a ridosso delle Ande), la destra politica, una parte della Democrazia cristiana cilena (che nel settembre del 1973 si sarebbe spaccata tra favorevoli e contrari al golpe), la Chiesa cattolica (prevalente, insieme alla presenza minoritaria ma agguerrita delle denominazioni evangeliche) e diverse componenti delle forze armate. Le quali, peraltro, pur divenendo poi protagoniste del colpo di Stato, solo in parte originariamente lo ritenevano praticabile, posizionandosi semmai su un atteggiamento sospeso tra potenziale attivismo (rompere l’ordinamento costituzionale, che durava da almeno una quarantina d’anni) e attendismo (aspettare che, nell’eventualità, la sinistra al governo mettesse da sé il piede in fallo, portando alla presidenza, attraverso nuove elezioni, elementi maggiormente conservatori).

In buona sostanza, risultava sempre più chiaro che si stava definendo, in tutto e per tutto, un braccio di ferro tra favorevoli e contrari al riformismo allendista. Questi ultimi costituivano un sodalizio composito di soggetti collettivi (una parte del ceto medio), corporazioni sindacalizzate (per esempio, gli autotrasportatori, strategici in un Paese la cui estensione dorsale è di almeno 4.300 chilometri, a ridosso delle Ande), la destra politica, una parte della Democrazia cristiana cilena (che nel settembre del 1973 si sarebbe spaccata tra favorevoli e contrari al golpe), la Chiesa cattolica (prevalente, insieme alla presenza minoritaria ma agguerrita delle denominazioni evangeliche) e diverse componenti delle forze armate. Le quali, peraltro, pur divenendo poi protagoniste del colpo di Stato, solo in parte originariamente lo ritenevano praticabile, posizionandosi semmai su un atteggiamento sospeso tra potenziale attivismo (rompere l’ordinamento costituzionale, che durava da almeno una quarantina d’anni) e attendismo (aspettare che, nell’eventualità, la sinistra al governo mettesse da sé il piede in fallo, portando alla presidenza, attraverso nuove elezioni, elementi maggiormente conservatori).

Il governo Allende si adoperò da subito per il prosieguo della riforma del regime rurale, con l’esproprio delle proprietà maggiori agli ottanta ettari irrigati e coltivati. Di per sé, non era una novità. Come già si è detto, il precedente governo di Eduardo Frei Montalva si era adoperato, sia pure solo parzialmente, sulla scorta di un tale obiettivo. Che non rispondeva solo a istanze di maggiore giustizia sociale ma anche ad una più generale volontà di modernizzazione del Paese. In altre parole, senza una redistribuzione delle ricchezza, il Cile sarebbe rimasto consegnato a una condizione di minorità. La nazionalizzazione delle imprese si inseriva in questo novero: più che a un impulso di stretta osservanza socialista, avrebbe dovuto creare le condizioni per dare corso a un vasto programma di lavori pubblici, impegnando quella parte di popolazione che era ai margini del mercato del lavoro.

I risultati si rivelarono contrastanti. In un primo momento, le riforme sembrarono funzionare, quanto meno laddove si incontravano con le aspettative della società cilena, verso la quale gli uomini del presidente radical-socialista nutrivano aspirazioni di cambiamento. In altre parole, era consapevolezza diffusa che senza la trasformazione del Paese, ben poche delle aspirazioni di Unidad Popular avrebbero avuto corso, dovendosi confrontare con la forza dei suoi avversari. Una forza tradizionalista e iperconservatrice, beninteso, non solo di ordine politico, essendo semmai profondamente diffusa, innervata e radicata in ampi settori della collettività. Così come, nei primi anni Trenta, era capitato in Spagna, fino alla sollevazione franchista del 1936. Se nel primo anno di presidenza (1971) le cose andarono bene, assai presto l’andamento economico si rivelò drammatico se non disastroso, tra inflazione devastante, perdita di valore della moneta nazionale, sviluppo del mercato parallelo dei beni di prima necessità (altrimenti sempre più indisponibili a prezzo calmierato). A tutto ciò si accompagnava sia un diffuso malessere sociale che una polarizzazione e contrapposizione tra gruppi, ceti e segmenti della società nazionale che, in alcuni casi, lasciavano intendere quasi la possibilità di un confronto destinato a trascendere in una sorta di guerra civile.

I risultati si rivelarono contrastanti. In un primo momento, le riforme sembrarono funzionare, quanto meno laddove si incontravano con le aspettative della società cilena, verso la quale gli uomini del presidente radical-socialista nutrivano aspirazioni di cambiamento. In altre parole, era consapevolezza diffusa che senza la trasformazione del Paese, ben poche delle aspirazioni di Unidad Popular avrebbero avuto corso, dovendosi confrontare con la forza dei suoi avversari. Una forza tradizionalista e iperconservatrice, beninteso, non solo di ordine politico, essendo semmai profondamente diffusa, innervata e radicata in ampi settori della collettività. Così come, nei primi anni Trenta, era capitato in Spagna, fino alla sollevazione franchista del 1936. Se nel primo anno di presidenza (1971) le cose andarono bene, assai presto l’andamento economico si rivelò drammatico se non disastroso, tra inflazione devastante, perdita di valore della moneta nazionale, sviluppo del mercato parallelo dei beni di prima necessità (altrimenti sempre più indisponibili a prezzo calmierato). A tutto ciò si accompagnava sia un diffuso malessere sociale che una polarizzazione e contrapposizione tra gruppi, ceti e segmenti della società nazionale che, in alcuni casi, lasciavano intendere quasi la possibilità di un confronto destinato a trascendere in una sorta di guerra civile.

La visita, nel tardo autunno del 1971, di Fidel Castro, durata nel suo insieme quasi un mese, non fece che rafforzare tra i suoi avversari il convincimento che Allende, sotto la “maschera” del riformismo, intendesse portare il Cile nell’orbita dei Paesi a socialismo reale. Le cose, concretamente, non erano disposte in tale senso. Tuttavia, per una parte crescente dei ceti medi, che avevano vissuto con apprensione prima, e successivamente con ostilità, le politiche economiche del governo, lo spettro esibito era quello della deriva verso il blocco dei paesi dell’Est. In ciò, la propaganda antigovernativa, che poteva confidare su buon numero di testate giornalistiche e di mezzi di informazione, batteva quotidianamente la grancassa. La soluzione che fu quindi praticata dal blocco anti-allendista, divenne quella degli scioperi e delle serrate. La cui funzione era quadruplice: lanciare segnali di forza crescente contro il governo; coalizzare in un’unica piattaforma gruppi e settori della società civile, altrimenti singolarmente incapaci di incidere; creare un clima di incessante insicurezza, affinché il maggior numero di persone chiedesse una soluzione d’«ordine»; presentare Allende, e le forze politiche che lo sostenevano, come la causa della fragilità che stava accompagnando l’evoluzione dell’intero Paese.

Già nel primo autunno del 1972 si verificò quindi un primo sciopero dei trasporti su gomma (strategici in un territorio così oblungo e scarsamente servito da altri mezzi di locomozione). Ad esso ne seguirono ulteriori, coinvolgendo categorie specifiche della società cilena, come la piccola e media imprenditoria, i liberi professionisti, una parte del corpo studentesco e di quello docente che guardavano con diffidenza all’“egualitarismo” promosso da Unidad Popular. Per il ceto medio urbano, la presenza massiccia di un proletariato che rivendicava come “suo” un governo che veniva invece dipinto con i tratti di un grimaldello istituzionale, rivolto all’azzeramento delle ricchezze e dei patrimoni, costituiva una lacerazione sempre più intollerabile.

Già nel primo autunno del 1972 si verificò quindi un primo sciopero dei trasporti su gomma (strategici in un territorio così oblungo e scarsamente servito da altri mezzi di locomozione). Ad esso ne seguirono ulteriori, coinvolgendo categorie specifiche della società cilena, come la piccola e media imprenditoria, i liberi professionisti, una parte del corpo studentesco e di quello docente che guardavano con diffidenza all’“egualitarismo” promosso da Unidad Popular. Per il ceto medio urbano, la presenza massiccia di un proletariato che rivendicava come “suo” un governo che veniva invece dipinto con i tratti di un grimaldello istituzionale, rivolto all’azzeramento delle ricchezze e dei patrimoni, costituiva una lacerazione sempre più intollerabile.

A questo andamento declinante, Allende rispose in diversi modi: sul piano economico cercò, a più riprese, di disporre un aumento dei salari. In una spirale destinata ad autoalimentarsi, tuttavia, agli incrementi retributivi si accompagnavano quelli del prezzi, con un significativo decremento delle esportazioni, un altrettanto rilevante incremento delle importazioni (a partire da quelle alimentari, più che raddoppiate), una bilancia dei pagamenti sempre più deficitaria, un notevole ribasso del prezzo internazionale del rame – fattore in sé decisivo nell’economia cilena del tempo, dipendente, al pari di altre società, dalla commercializzazione della propria materia prima prevalente. Sul piano politico, consapevole della capacità delle forze armate cilene, organizzate essenzialmente come strumento di controllo del territorio nazionale, il presidente cercò di assicurarsene la lealtà. Pur sapendo che non tutti i reparti avrebbero risposto sempre e comunque alle disposizioni del governo, coinvolse una parte della altre gerarchie, a partire dal generale Carlos Prats González, nella gestione del potere politico. Quest’ultimo divenne ministro degli Interni e poi vicepresidente.

All’inizio del 1973, alle elezioni per l’assemblea legislativa, la coalizione che sosteneva la presidenza Allende riportò un buon risultato elettorale (attestandosi al 43% dei voti espressi) ma iniziò a scontare la definitiva frattura con i cristiano-democratici che, pur non essendo parte di Unidad Popular, ne avevano comunque sostenuto una parte delle scelte politiche. La scelta dei centristi di allearsi con il Partito nazionale, di estrazione conservatrice e anti-allendista, formando la Confederación Democrática, portò velocemente il Cile alla paralisi prima politica, con una lotta di veti reciproci tra governo e parlamento, e poi alla crisi istituzionale.

A quel punto, una parte dell’esercito scese in campo. Mentre la moglie e i figli degli ufficiali e dei sottufficiali venivano mandati a manifestare quotidianamente sotto i palazzi del governo, già il 29 giugno 1973 un reggimento corazzato tentò un infruttuoso colpo di mano, seguito il mese successivo da un altro tentativo al quale, e non si trattava di un particolare secondario, si erano aggregati anche una parte dei minatori del rame. Segno, quest’ultimo, che la struttura del potere stava pericolosamente frantumandosi, perdendo il consenso che aveva faticosamente cercato di garantirsi. A pagare pegno fu quindi il generale Prats, costretto a dimettersi per via dell’isolamento che subiva da parte dei colleghi, avendo perso anche il residuo controllo sulle forze armate e di quelle dell’ordine. Al suo posto, il 22 agosto, il governo nominò Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, generale di orientamento conservatore, noto per le sue simpatie per il falangismo spagnolo, rigorosamente anticomunista ma ritenuto – tragicamente a torto – sostanzialmente fedele ai poteri costituiti. Così facendo Allende sperava di riuscire a garantirsi la lealtà di una parte dell’esercito, dubitando da subito di quella restante, a partire dai carabineros, la polizia nazionale, che oramai sfuggiva al controllo diretto delle istituzioni legali. Nella tarda estate del 1973 la crisi in corso in Cile era evidente a tutti, trattandosi di una vera e propria bufera, non solo di ordine politico. Le voci di colpi di Stato si susseguivano. Nessuno confidava che il governo avrebbe retto oltre una certa soglia, cercando comunque di posticipare una resa dei conti apertamente annunciata.

Alla fine di agosto, sia la Corte Suprema, ossia la massima magistratura cilena, sia una parte della Camera dei deputati, sotto il controllo della Confederación Democrática, denunciarono le inadempienze e la paralisi (da essi stessi provocata) dell’esecutivo, chiedendo l’intervento dei ministri militari per garantire la «sicurezza costituzionale». Le forze di opposizione si raccoglievano sotto l’egida del Movimiento Gremial (il «movimento gremialista»). Fondato nel 1967 da Jaime Guzmán, sulla scorta di un’ideologia basata sul corporativismo di stampo nazionalista, cattolico e iperconservatore, si era sviluppato nelle aule universitarie per poi diventare, con il 1970, il referente di mobilitazione di una parte crescente dei ceti medi, raccogliendo al suo interno anche componenti sindacali, a partire dagli autotrasportatori per arrivare ai minatori. Di fatto Guzmán fornì alle forze armate, disposte nel senso di un definitivo colpo di Stato, la base necessaria di consensi popolari.

Alla fine di agosto, sia la Corte Suprema, ossia la massima magistratura cilena, sia una parte della Camera dei deputati, sotto il controllo della Confederación Democrática, denunciarono le inadempienze e la paralisi (da essi stessi provocata) dell’esecutivo, chiedendo l’intervento dei ministri militari per garantire la «sicurezza costituzionale». Le forze di opposizione si raccoglievano sotto l’egida del Movimiento Gremial (il «movimento gremialista»). Fondato nel 1967 da Jaime Guzmán, sulla scorta di un’ideologia basata sul corporativismo di stampo nazionalista, cattolico e iperconservatore, si era sviluppato nelle aule universitarie per poi diventare, con il 1970, il referente di mobilitazione di una parte crescente dei ceti medi, raccogliendo al suo interno anche componenti sindacali, a partire dagli autotrasportatori per arrivare ai minatori. Di fatto Guzmán fornì alle forze armate, disposte nel senso di un definitivo colpo di Stato, la base necessaria di consensi popolari.

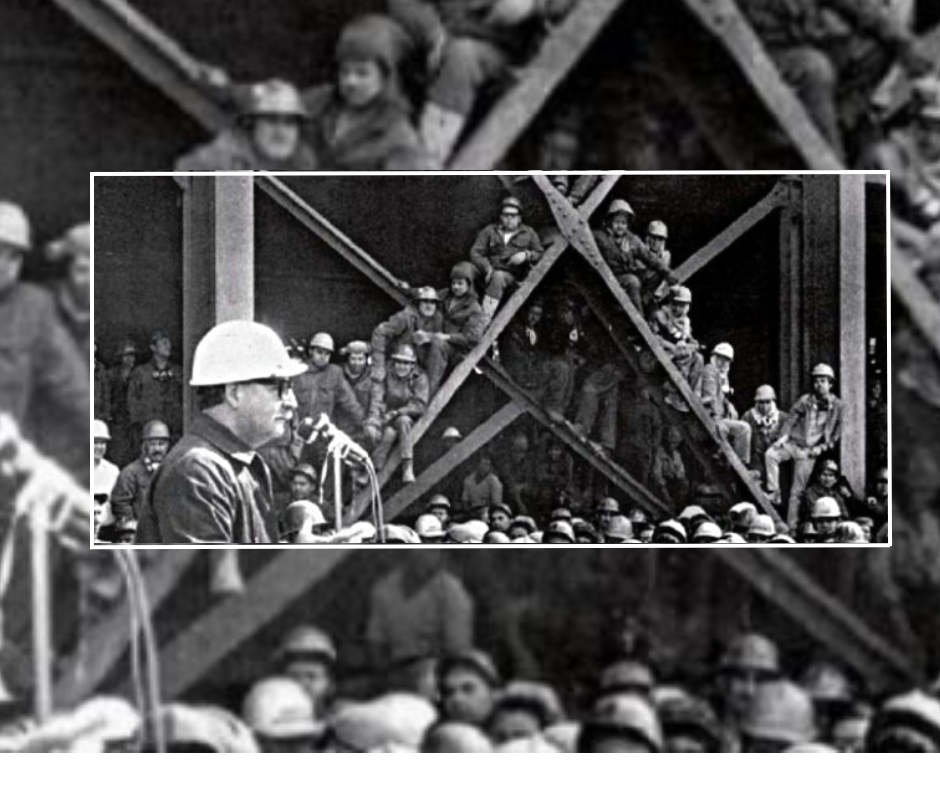

Ad Allende era imputata la volontà di trascinare la società cilena verso un sistema totalitario: avendo fallito la «via cilena al socialismo», ora gli allendisti, secondo i loro critici, si stavano disponendo per esercitare una sorta di autogolpe, cassando tutte le libertà garantite dalla Costituzione. Si trattava di una sostanziale falsificazione dei dati di fatto. Tuttavia, risultava di facile diffusione ed estremamente plausibile alle orecchie dei tanti, soprattutto dinanzi alla spirale nella quale il Paese stava precipitando. La risposta del presidente fu tanto netta quanto debole: invocò l’unità dei lavoratori per la difesa delle istituzioni, smentì intenti autocratici, richiamò tutte le forze politiche, sociali ed economiche al senso di responsabilità.

Ad Allende era imputata la volontà di trascinare la società cilena verso un sistema totalitario: avendo fallito la «via cilena al socialismo», ora gli allendisti, secondo i loro critici, si stavano disponendo per esercitare una sorta di autogolpe, cassando tutte le libertà garantite dalla Costituzione. Si trattava di una sostanziale falsificazione dei dati di fatto. Tuttavia, risultava di facile diffusione ed estremamente plausibile alle orecchie dei tanti, soprattutto dinanzi alla spirale nella quale il Paese stava precipitando. La risposta del presidente fu tanto netta quanto debole: invocò l’unità dei lavoratori per la difesa delle istituzioni, smentì intenti autocratici, richiamò tutte le forze politiche, sociali ed economiche al senso di responsabilità.

L’11 settembre, il colpo di Stato ebbe quindi corso. Questa volta con pieno successo. La sollevazione concertata di alcuni reparti delle quattro forze armate, a partire da Valparaiso e Viña del Mar, il bombardamento della Moneda – il palazzo presidenziale – a Santiago del Cile, la paralisi pressoché totale dei movimenti e delle organizzazioni favorevoli ad Allende, nonché la sua morte, furono tra i fattori che – giocati abilmente con la massima repentinità, permisero di assicurarsi il controllo del Paese in poche ore. Peraltro la democrazia cristiana cilena, pur con alcuni tentennamenti, aveva garantito l’appoggio al golpe, a patto che si rivelasse il meno cruento possibile. L’obiettivo accordato, ma poi quasi da subito smentito di fatto, era quello di ristabilire una normalità istituzionale e politica.

L’11 settembre, il colpo di Stato ebbe quindi corso. Questa volta con pieno successo. La sollevazione concertata di alcuni reparti delle quattro forze armate, a partire da Valparaiso e Viña del Mar, il bombardamento della Moneda – il palazzo presidenziale – a Santiago del Cile, la paralisi pressoché totale dei movimenti e delle organizzazioni favorevoli ad Allende, nonché la sua morte, furono tra i fattori che – giocati abilmente con la massima repentinità, permisero di assicurarsi il controllo del Paese in poche ore. Peraltro la democrazia cristiana cilena, pur con alcuni tentennamenti, aveva garantito l’appoggio al golpe, a patto che si rivelasse il meno cruento possibile. L’obiettivo accordato, ma poi quasi da subito smentito di fatto, era quello di ristabilire una normalità istituzionale e politica.

Se i militari sediziosi si erano mossi sapendo di potere contare su un congruo assenso all’interno del Paese, non di meno un fattore decisivo fu il sostegno da parte degli Stati Uniti. Ovvero, dell’allora Amministrazione Nixon. Le carte successivamente desecretate (che sono però solo una parte di quelle che ancora giacciono negli archivi, altrimenti non ancora accessibili) non indicano con sufficiente chiarezza il grado di coinvolgimento diretto dei servizi segreti americani ma sono esplicite nel manifestare l’assenso di Washington, senza il quale in tutta plausibilità le forze armate cilene non si sarebbero mosse. Peraltro già dal 1970 gli Stati Uniti si erano adoperati per indebolire il più possibile la presidenza Allende, sia sul piano economico che su quello della credibilità politica internazionale. Fondamentale fu lo sforzo per cercare di politicizzare una parte delle forze armate cilene, altrimenti caratterizzate da una lunga tradizione di neutralità. Di certo gli Usa fornirono, dopo l’11 settembre, molti supporti logistici e materiali ai golpisti, assicurandosi inoltre la collaborazione (retribuita) di una parte degli ufficiali cileni.

Se i militari sediziosi si erano mossi sapendo di potere contare su un congruo assenso all’interno del Paese, non di meno un fattore decisivo fu il sostegno da parte degli Stati Uniti. Ovvero, dell’allora Amministrazione Nixon. Le carte successivamente desecretate (che sono però solo una parte di quelle che ancora giacciono negli archivi, altrimenti non ancora accessibili) non indicano con sufficiente chiarezza il grado di coinvolgimento diretto dei servizi segreti americani ma sono esplicite nel manifestare l’assenso di Washington, senza il quale in tutta plausibilità le forze armate cilene non si sarebbero mosse. Peraltro già dal 1970 gli Stati Uniti si erano adoperati per indebolire il più possibile la presidenza Allende, sia sul piano economico che su quello della credibilità politica internazionale. Fondamentale fu lo sforzo per cercare di politicizzare una parte delle forze armate cilene, altrimenti caratterizzate da una lunga tradizione di neutralità. Di certo gli Usa fornirono, dopo l’11 settembre, molti supporti logistici e materiali ai golpisti, assicurandosi inoltre la collaborazione (retribuita) di una parte degli ufficiali cileni.

Sta di fatto che al netto di rassicurazioni, promesse e quant’altro, dall’11 settembre 1973 in poi l’esecutivo cileno fu composto prevalentemente da militari. In prima battuta assunse le vesti di un quadrumvirato, composto dai comandanti dei quattro rami delle forze armate cilene: Pinochet dell’esercito, Gustavo Leigh Guzmán per l’aviazione, José Toribio Merino Castro della marina e César Mendoza Durán dei carabineros. L’accordo prevedeva una presidenza a rotazione. Pinochet quasi da subito si adoperò per consolidare la sua primazia, giungendo poi alla guida unica (con la presidenza della giunta militare, la proclamazione a «capo supremo della nazione» e poi, dal dicembre del 1974 fino al marzo del 1990, la designazione a presidente del Cile). Il 12 settembre furono nominati dei militari come nuovi ministri, il 13 la giunta militare sciolse il Congresso, dichiarò fuori legge i partiti della coalizione di Unidad Popular e assunse il potere legislativo. La repressione di ogni forma non solo di opposizione organizzata ma anche di semplice dissenso, fu tanto immediata quanto capillare. Nonché, per più aspetti, palesata al punto di diventare quasi teatrale: una sorta di lunga notte calava sull’intero Paese, tra rapimenti, uccisioni, “carovane della morte”, distruzione del pluralismo culturale e sociale, persecuzioni e repressioni sistematiche. In tre anni, fino al 1976, si calcola che almeno 130mila cileni siano stati arrestati. Non pochi di essi furono torturati e poi assassinati. I loro corpi vennero occultati, così come sarebbe avvenuto in Argentina negli anni successivi.

I figli dei dissidenti, una volta rapiti, vennero affidati alle famiglie dei militari e dei sostenitori della giunta. In tale modo, non solo si impediva al «marxismo» di affermarsi in Cile ma si lanciava un chiaro segnale di monito al resto del mondo: le rivoluzioni legali, fatte con le maggioranze parlamentari, non dovevano avere corso. In alcun modo, pena l’intervento sanguinoso delle forze armate. Se per molti cileni si aprì un baratro, che non si sarebbe richiuso neanche dopo la fine della dittatura, per il resto della società il regime di Pinochet, che aprì le porte all’applicazione delle dottrine liberiste in economia, costituì un’opportunità. Poiché garantì la trasformazione di una società, che era stata altrimenti caratterizzata da un lungo periodo di regolarità e correttezza politico-istituzionale, in un laboratorio delle più radicali trasformazioni socioeconomiche. A beneficio delle classi privilegiate, si intende.

I figli dei dissidenti, una volta rapiti, vennero affidati alle famiglie dei militari e dei sostenitori della giunta. In tale modo, non solo si impediva al «marxismo» di affermarsi in Cile ma si lanciava un chiaro segnale di monito al resto del mondo: le rivoluzioni legali, fatte con le maggioranze parlamentari, non dovevano avere corso. In alcun modo, pena l’intervento sanguinoso delle forze armate. Se per molti cileni si aprì un baratro, che non si sarebbe richiuso neanche dopo la fine della dittatura, per il resto della società il regime di Pinochet, che aprì le porte all’applicazione delle dottrine liberiste in economia, costituì un’opportunità. Poiché garantì la trasformazione di una società, che era stata altrimenti caratterizzata da un lungo periodo di regolarità e correttezza politico-istituzionale, in un laboratorio delle più radicali trasformazioni socioeconomiche. A beneficio delle classi privilegiate, si intende.

Claudio Vercelli, storico, Università cattolica del Sacro Cuore, Istituto di studi storici Salvemini

Pubblicato lunedì 11 Settembre 2023

Stampato il 13/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/quella-via-di-allende-che-poteva-fermare-il-neoliberismo-nascente/