Ottocento morti. Duecentottantanove centri sportivi distrutti. Tre stagioni di campionati cancellati. Atleti arrestati ai checkpoint, squadre dimezzate, delegazioni bloccate dentro i propri confini. Nella sede dell’Ambasciata di Palestina a Roma, mentre le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina celebrano la fratellanza tra i popoli, Jibril Rjoub, presidente del Comitato Olimpico e della Federazione Calcio palestinesi, racconta ciò che resta dello sport in Palestina: “Colpire lo sport palestinese è il primo punto dell’agenda del governo israeliano”.

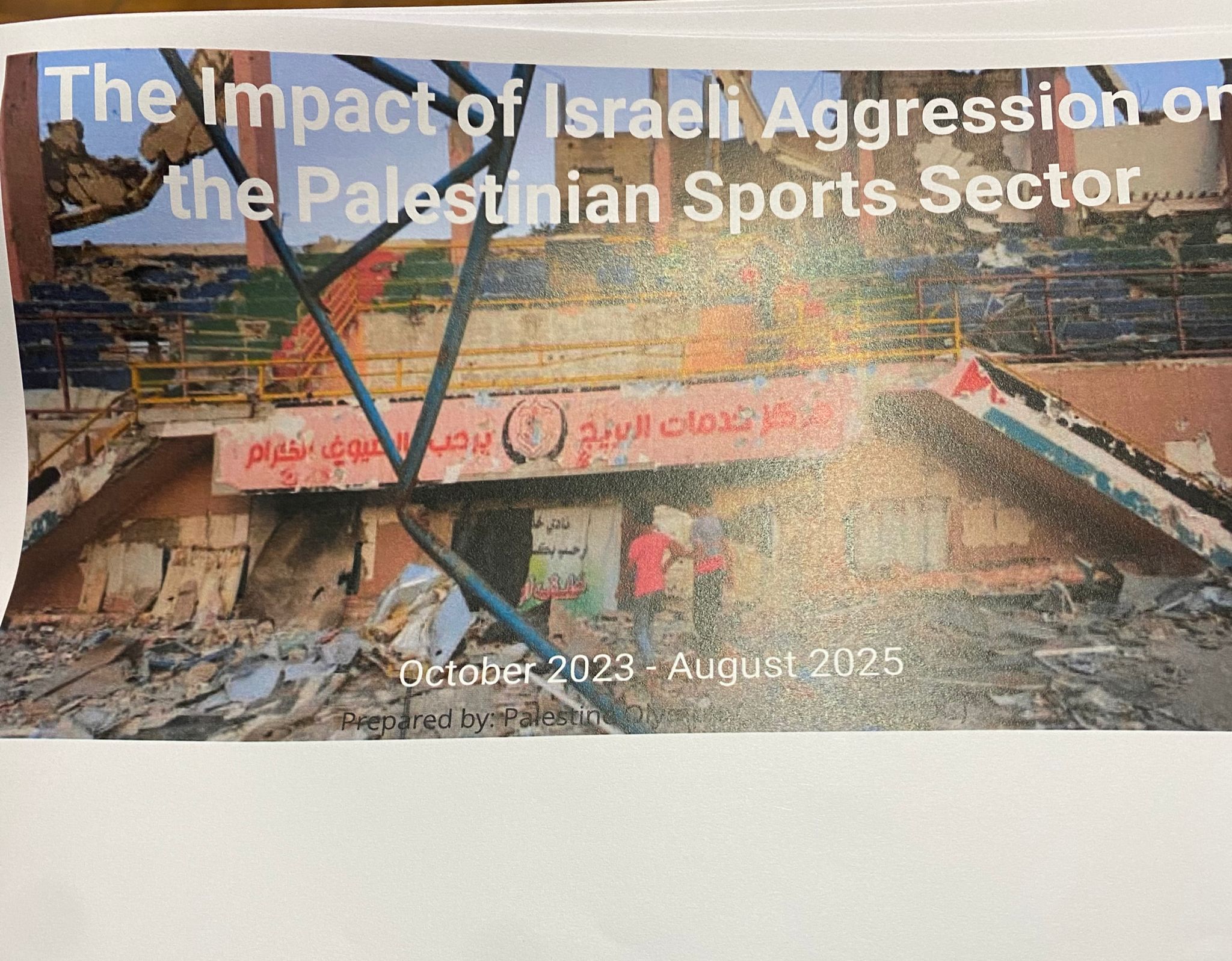

Non è retorica, non è propaganda, sono fatti documentati da cifre agghiaccianti che il dirigente sportivo palestinese elenca con la voce di chi ha visto annientare sotto le bombe non solo le strutture ma un’intera generazione di atleti. “Abbiamo calcolato circa 800 vittime fra atleti e membri dello staff, metà sono giocatori di calcio e questo ha portato al blocco dei nostri campionati”, rivela Rjoub durante una conferenza stampa che assume i contorni di un atto d’accusa contro l’indifferenza del movimento sportivo internazionale. Ottocento vite spezzate che non torneranno mai più a calciare un pallone, a tuffarsi in una piscina, a correre su una pista, cancellate mentre inseguivano il loro sogno più semplice e universale: praticare uno sport. “Avevamo 289 centri sportivi a Gaza fra cui lo stadio Yarmouk costruito nel 1938. Tutti ora sono inutilizzabili e alcuni di loro sono stati usati come centri di detenzione”, prosegue il presidente, dipingendo un quadro apocalittico in cui duecentottantanove strutture sono state rase al suolo o trasformate in prigioni, compreso quello stadio storico che dal 1938 aveva visto generazioni di palestinesi crescere tra quelle tribune, ora ridotto a un cumulo di macerie o peggio, convertito in un luogo di detenzione.

“Il nostro campionato è fermo per la terza stagione consecutiva”, denuncia Rjoub, descrivendo una realtà in cui lo sport non è solo sospeso ma sistematicamente annientato. “Anche in Cisgiordania giocatori sono stati arrestati o hanno subito pressioni e maltrattamenti”, aggiunge, allargando lo sguardo a un territorio dove la repressione assume forme diverse ma ugualmente brutali. L’ambasciatrice Mona Abuamara, cristiana, apre l’incontro con una denuncia chiara: “Lo sport dovrebbe trasmettere uguaglianza e verità, ma oggi anche gli atleti palestinesi sono colpiti da distruzione e uccisioni”, poi aggiunge “un’immensa devastazione, omicidi e distruzione che non risparmiano nemmeno gli sportivi”. La sua voce si incrina quando parla della necessità di non “limitarsi ad ascoltare le scuse dell’oppressore”, ma di guardare in faccia una verità che il movimento sportivo internazionale finge di non vedere. Abuamara interviene con forza per ribadire che la causa palestinese non è confessionale: non è una guerra religiosa, è una rivendicazione di diritti contro l’occupazione, indipendentemente dalla religione dell’oppresso e dell’oppressore, che si tratti di musulmani o cristiani colpiti dalla stessa violenza sistematica.

Rjoub entra nel merito delle violazioni del diritto internazionale con la precisione di chi conosce perfettamente i regolamenti: “Noi viviamo sotto un’occupazione fascista che non ha uguali nella storia, non riconosce neanche il nostro diritto all’esistenza, soprattutto il governo attuale di Israele”, afferma con durezza, sottolineando come “impedire il movimento è il caposaldo della politica israeliana all’interno dei Territori palestinesi, sia a Gaza che in Cisgiordania”. Il governo israeliano “impedisce alle nostre delegazioni di uscire dal nostro territorio per partecipare” agli incontri internazionali, rivela il presidente del Comitato Olimpico, descrivendo una strategia precisa in cui “in alcuni casi a metà squadra è stato impedito di uscire dal territorio”, rendendo impossibile persino l’organizzazione di partite o la partecipazione a competizioni internazionali. Ma se Gaza rappresenta la distruzione su larga scala, il piccolo campo di Aida è il simbolo della resistenza.

Rjoub entra nel merito delle violazioni del diritto internazionale con la precisione di chi conosce perfettamente i regolamenti: “Noi viviamo sotto un’occupazione fascista che non ha uguali nella storia, non riconosce neanche il nostro diritto all’esistenza, soprattutto il governo attuale di Israele”, afferma con durezza, sottolineando come “impedire il movimento è il caposaldo della politica israeliana all’interno dei Territori palestinesi, sia a Gaza che in Cisgiordania”. Il governo israeliano “impedisce alle nostre delegazioni di uscire dal nostro territorio per partecipare” agli incontri internazionali, rivela il presidente del Comitato Olimpico, descrivendo una strategia precisa in cui “in alcuni casi a metà squadra è stato impedito di uscire dal territorio”, rendendo impossibile persino l’organizzazione di partite o la partecipazione a competizioni internazionali. Ma se Gaza rappresenta la distruzione su larga scala, il piccolo campo di Aida è il simbolo della resistenza.

Il presidente descrive un campetto “modesto” di proprietà della chiesa, l’unico sfogo per ragazzi e ragazze del campo profughi, attivo senza sosta dove entrare “è come giocare la Coppa del Mondo” per quei giovani a cui è stato tolto tutto. Poi pronuncia una frase che vale come manifesto della sua lettura della situazione: “Se gli israeliani vedono un palestinese ridere, lo considerano una provocazione. A noi è vietato sentirci felici”. È in questo contesto che Rjoub racconta un episodio del livello di accanimento: il governo cinese ha inviato una lettera annunciando la donazione di quasi mille metri quadrati di erba sintetica per costruire campi destinati a bambini e adolescenti, “come quello di Aida”. Il ministro della guerra israeliano ha bloccato la donazione con un diniego formale. La chiosa di Rjoub è brutale nella sua semplicità: “Se potessero bloccare l’ossigeno, lo farebbero”. Bloccare l’erba sintetica per bambini che vogliono giocare a calcio non è un atto di sicurezza, è la negazione sistematica del diritto alla felicità, alla normalità, all’infanzia stessa. “Israele ha diritto a praticare lo sport ma all’interno dei confini del 1967”, afferma con forza Rjoub tornando al quadro generale, accusando Tel Aviv di usare strutture “nei territori dello Stato di Palestina” in “contraddizione con le regole della Fifa”. “Chi sostiene le attività di Israele in questa forma agisce in contrasto con le leggi e le regole internazionali”, tuona il presidente, invocando un “cartellino rosso” da parte di Fifa e Comitato Olimpico Internazionale.

Il presidente descrive un campetto “modesto” di proprietà della chiesa, l’unico sfogo per ragazzi e ragazze del campo profughi, attivo senza sosta dove entrare “è come giocare la Coppa del Mondo” per quei giovani a cui è stato tolto tutto. Poi pronuncia una frase che vale come manifesto della sua lettura della situazione: “Se gli israeliani vedono un palestinese ridere, lo considerano una provocazione. A noi è vietato sentirci felici”. È in questo contesto che Rjoub racconta un episodio del livello di accanimento: il governo cinese ha inviato una lettera annunciando la donazione di quasi mille metri quadrati di erba sintetica per costruire campi destinati a bambini e adolescenti, “come quello di Aida”. Il ministro della guerra israeliano ha bloccato la donazione con un diniego formale. La chiosa di Rjoub è brutale nella sua semplicità: “Se potessero bloccare l’ossigeno, lo farebbero”. Bloccare l’erba sintetica per bambini che vogliono giocare a calcio non è un atto di sicurezza, è la negazione sistematica del diritto alla felicità, alla normalità, all’infanzia stessa. “Israele ha diritto a praticare lo sport ma all’interno dei confini del 1967”, afferma con forza Rjoub tornando al quadro generale, accusando Tel Aviv di usare strutture “nei territori dello Stato di Palestina” in “contraddizione con le regole della Fifa”. “Chi sostiene le attività di Israele in questa forma agisce in contrasto con le leggi e le regole internazionali”, tuona il presidente, invocando un “cartellino rosso” da parte di Fifa e Comitato Olimpico Internazionale.

“Non è giusto che Israele possa partecipare alle manifestazioni sportive mentre a noi il diritto di fare sport viene privato. Applicare il principio del doppio standard è sbagliato”, chiedendo che le stesse regole applicate ad altri paesi vengano estese anche a Israele, ma sapendo già che la sua voce si perderà nel silenzio complice delle istituzioni. La requisitoria si fa ancora più dura quando il presidente della Federazione Calcio denuncia il comportamento delle autorità sportive israeliane: “La federazione calcistica israeliana non rispetta le norme della Fifa. Le forme di razzismo, anche verso gli atleti arabi-israeliani, non hanno precedenti nella storia”, prosegue, rivelando come “non ho mai sentito le autorità sportive israeliane condannare i maltrattamenti subiti dai loro colleghi palestinesi, anzi alcuni giocatori israeliani hanno preso parte alla guerra genocidiaria a Gaza. Un crimine contro l’umanità”.

L’accusa è pesantissima: atleti israeliani che partecipano a operazioni militari e poi tornano a giocare nei loro campionati, applauditi dal pubblico, mentre i palestinesi muoiono sotto le bombe o vengono arrestati ai checkpoint. “Mi aspettavo che la presidente del Comitato olimpico israeliano chiedesse al suo governo di mettere delle linee rosse nei confronti degli sportivi palestinesi”, dice ancora Rjoub, esprimendo la speranza ormai perduta che anche dall’altra parte ci fosse un minimo di umanità, un riconoscimento che “il popolo palestinese ha tutto il diritto di organizzare le sue attività e progredire come tutti gli altri popoli del mondo, o almeno che prendesse la decisione di non organizzare attività sportive nei territori occupati”. L’appello finale è rivolto al Comitato olimpico italiano: trasmettere un messaggio chiaro agli israeliani, dire loro che “non possono partecipare ad eventi sportivi internazionali nel momento in cui i palestinesi sono privati dello stesso diritto”.

A dare un volto agonistico a questa sofferenza collettiva è Valerie Tarazi, ex nuotatrice olimpica della Palestina e oggi membro del Consiglio Olimpico dell’Asia, che porta la prospettiva di chi ha gareggiato ai massimi livelli internazionali conoscendo sulla propria pelle il significato del doppio standard. Con una posizione ferma ma equilibrata, Tarazi prende le distanze dai fischi rivolti alla delegazione israeliana durante la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali a San Siro: “Non mi sono piaciuti perché vanno contro i valori olimpici e non li considero un giusto gesto di solidarietà per la causa palestinese”, spiega con onestà intellettuale, ribadendo che “nessun atleta deve essere fischiato, non importa da dove venga”. “È ovviamente difficile essere in un posto, gareggiare con persone che sostengono attivamente il genocidio”, ammette la nuotatrice con una sincerità disarmante, ma aggiunge subito: “Non ho problemi a partecipare a gare con atleti israeliani, lo ho già fatto sia alle Olimpiadi che ai mondiali. Il problema è che in questo momento è in atto un doppio standard. Praticare uno sport fa parte dei diritti umani e questo diritto in Palestina non può essere esercitato”. “Tutti gli atleti hanno il diritto di partecipare e io non ho problemi a gareggiare con atleti israeliani, ma se ci sono loro, dobbiamo poterci essere anche noi”, ribadisce Tarazi, ricordando come “a Parigi 2024 noi atleti palestinesi ricevemmo gli applausi e gli incoraggiamenti più forti”, un momento di umanità che contrasta tragicamente con la realtà quotidiana nei territori.

“Praticare sport fa parte dei diritti umani e questo diritto semplicemente non esiste in Palestina”, conclude l’atleta, denunciando come “il Comitato olimpico e la Fifa dovrebbero seguire il proprio statuto, ma oggi questo diritto umano in Palestina non viene rispettato”. Il commissario tecnico della Nazionale maschile di calcio, Ehab Abu Jazar, descrive la sfida quasi impossibile di allenare giocatori che portano addosso il trauma della guerra: “Non è facile affrontare le partite con giocatori che portano addosso tanta sofferenza. Il calcio dovrebbe giocarsi in condizioni normali, ma noi lavoriamo e giochiamo in situazioni straordinarie”, spiega il ct, rivelando la forza morale di atleti che “scendono in campo dopo aver visto immagini strazianti” dei propri cari, delle proprie case distrutte, di bambini morti. “Per noi il calcio è fondamentale, anche per esprimere la sofferenza del popolo palestinese”, prosegue Abu Jazar, sottolineando come “Israele non vorrebbe che giocassimo a calcio, ma abbiamo nei geni volontà e resilienza”.

“Praticare sport fa parte dei diritti umani e questo diritto semplicemente non esiste in Palestina”, conclude l’atleta, denunciando come “il Comitato olimpico e la Fifa dovrebbero seguire il proprio statuto, ma oggi questo diritto umano in Palestina non viene rispettato”. Il commissario tecnico della Nazionale maschile di calcio, Ehab Abu Jazar, descrive la sfida quasi impossibile di allenare giocatori che portano addosso il trauma della guerra: “Non è facile affrontare le partite con giocatori che portano addosso tanta sofferenza. Il calcio dovrebbe giocarsi in condizioni normali, ma noi lavoriamo e giochiamo in situazioni straordinarie”, spiega il ct, rivelando la forza morale di atleti che “scendono in campo dopo aver visto immagini strazianti” dei propri cari, delle proprie case distrutte, di bambini morti. “Per noi il calcio è fondamentale, anche per esprimere la sofferenza del popolo palestinese”, prosegue Abu Jazar, sottolineando come “Israele non vorrebbe che giocassimo a calcio, ma abbiamo nei geni volontà e resilienza”.

Nonostante la distruzione delle infrastrutture, il dolore delle perdite, le restrizioni di movimento, i palestinesi continuano a giocare quando possono, dove possono, trasformando ogni partita in un atto di resistenza pacifica. Il messaggio finale dell’ambasciatrice Abuamara ribadisce con forza che “lo sport rappresenta uno strumento per trasmettere uguaglianza e raccontare la verità su quello che accade in Palestina”, rifiutando di arrendersi al silenzio complice delle istituzioni internazionali. Rjoub chiude ricordando che “siamo divisi politicamente e geograficamente, ma il nostro movimento sportivo è unico, da Gaza alla Cisgiordania, da Gerusalemme Est alla diaspora, con un unico comitato olimpico e un’unica federazione calcistica” che opera “nel rispetto della Carta olimpica e delle regole Fifa, senza alcuna agenda politica”, perché “lo sport in Palestina è un messaggio umanitario, morale e di rispetto”. Un messaggio che il mondo dello sport continua a ignorare, applicando quel doppio standard che permette a Israele di gareggiare ovunque mentre ottocento atleti palestinesi giacciono sotto le macerie, e un intero popolo viene privato persino del diritto di giocare.

Nonostante la distruzione delle infrastrutture, il dolore delle perdite, le restrizioni di movimento, i palestinesi continuano a giocare quando possono, dove possono, trasformando ogni partita in un atto di resistenza pacifica. Il messaggio finale dell’ambasciatrice Abuamara ribadisce con forza che “lo sport rappresenta uno strumento per trasmettere uguaglianza e raccontare la verità su quello che accade in Palestina”, rifiutando di arrendersi al silenzio complice delle istituzioni internazionali. Rjoub chiude ricordando che “siamo divisi politicamente e geograficamente, ma il nostro movimento sportivo è unico, da Gaza alla Cisgiordania, da Gerusalemme Est alla diaspora, con un unico comitato olimpico e un’unica federazione calcistica” che opera “nel rispetto della Carta olimpica e delle regole Fifa, senza alcuna agenda politica”, perché “lo sport in Palestina è un messaggio umanitario, morale e di rispetto”. Un messaggio che il mondo dello sport continua a ignorare, applicando quel doppio standard che permette a Israele di gareggiare ovunque mentre ottocento atleti palestinesi giacciono sotto le macerie, e un intero popolo viene privato persino del diritto di giocare.

Pubblicato sabato 14 Febbraio 2026

Stampato il 14/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/se-potessero-bloccare-lossigeno-lo-farebbero-in-palestina-anche-lo-sport-e-annientato/