Il campo di concentramento di Visco, nell’omonimo Comune (UD), nei pressi di Palmanova, fu attivo dal 20 febbraio all’8 settembre 1943. Si trattò di una delle strutture specificamente pensate in collegamento con l’invasione della Jugoslavia, dal momento che assieme a Rab/Arbe, Gonars, Mamula e Prevlaka, Monigo vicino Treviso e altri lager vi transitarono decine di migliaia di jugoslavi provenienti dalle aree soggette all’occupazione militare italiana (Provincia di Lubiana, Croazia e Bosnia occidentali, Montenegro), principalmente perché sospettati di simpatie partigiane.

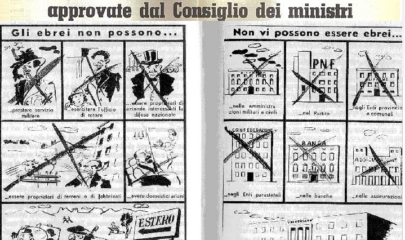

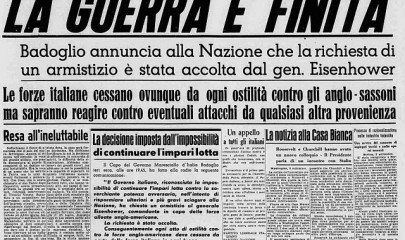

La storia di queste strutture è nota. All’indomani dell’attacco e dello smembramento della Jugoslavia (6 aprile 1941), in cui l’Italia fascista ebbe un ruolo importante, ampie zone della Slovenia e della Dalmazia entrarono di fatto a far parte dello Stato italiano, mentre sul Montenegro venne instaurato un protettorato. Dal momento che le politiche di occupazione italiane incontrarono presto una Resistenza armata, le autorità militari fasciste risposero con la Circolare 3C (1° marzo 1942), che prevedeva rappresaglie massicce sulla popolazione civile. Questa politica “riempì” i campi di concentramento, in cui venivano deportate intere famiglie di resistenti, sospetti o semplicemente potenziali tali.

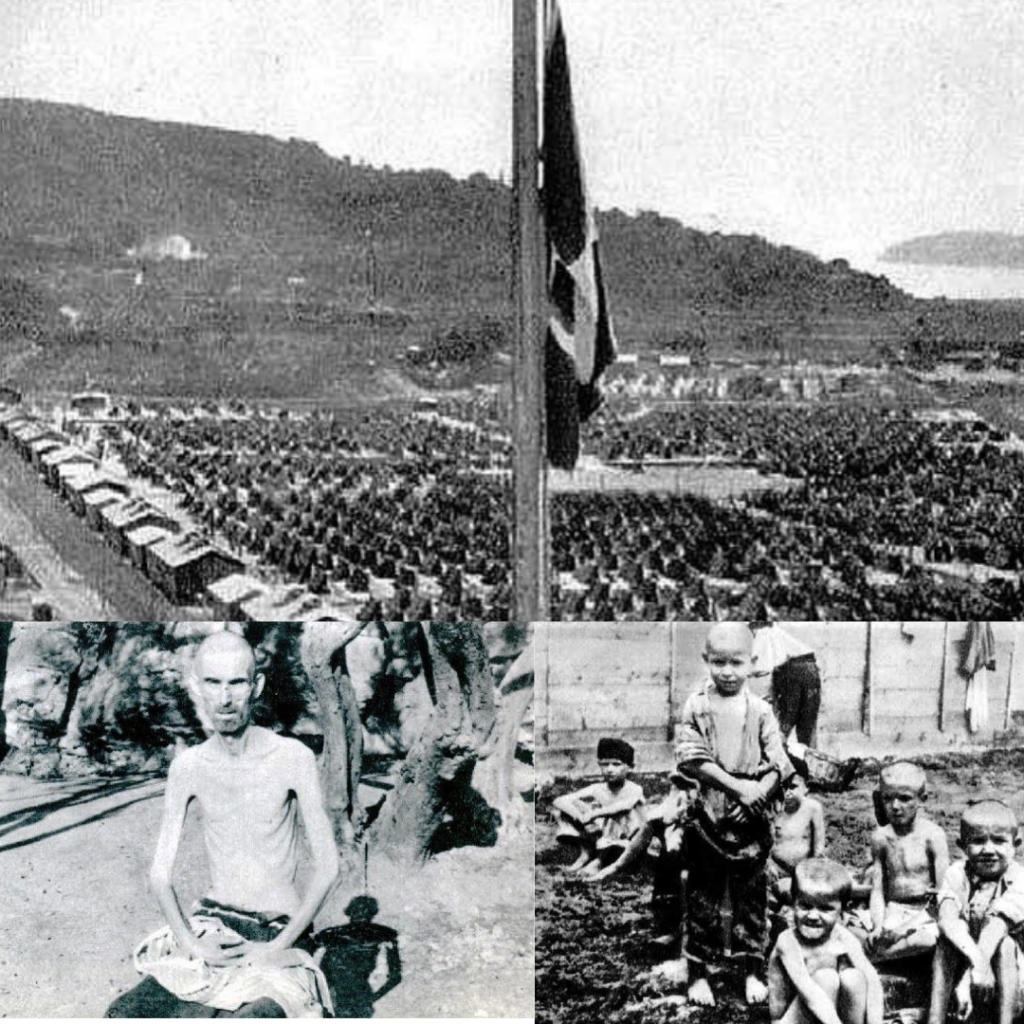

Per il campo di Visco, stante la breve durata della sua operatività, transitarono meno persone rispetto ai più noti campi di Rab e Gonars. Ma in ogni caso ne ospitò svariate migliaia: risulta che contemporaneamente vi siano stati reclusi fino a 4.500 prigionieri. Un’altra particolarità del campo fu che a esso affluirono, oltre a sloveni della Provincia di Lubiana e croati dalla regione di Fiume, alcune centinaia di cittadini croati, bosniaci e montenegrini provenienti dai campi di Mamula e Prevlaka in Montenegro, che stante la progressiva perdita di controllo sul territorio da parte dell’esercito italiano in crisi vennero evacuati. Per questo Visco ebbe un carattere più “jugoslavo” degli altri campi di concentramento. La struttura, composta da una serie di costruzioni in muratura in larga misura preesistenti, era stata completata con alcune centinaia di baracche di legno lunghe una quarantina di metri e una ventina di tende. Rispetto alle vittime, è stato possibile ricostruire con buoni margini di sicurezza che esse furono 25, perlopiù persone giunte già in gravi condizioni da altri campi, soprattutto Rab.

Se però di Rab e Gonars, i due campi più noti, restano ben poche tracce al di là, rispettivamente, del cimitero monumentale ancora visitabile sull’isola croata e del sacrario jugoslavo collocato nel complesso del cimitero del paese friulano, la situazione a Visco è ben diversa. Qui, infatti, la complessa struttura, evacuata dopo l’8 settembre 1943, è stata prima utilizzata dai nazisti (1943-1945), per poi, nel dopoguerra, rientrare nelle disponibilità dell’esercito italiano che se ne è servito fino al 1996, per poi venire affidata in gestione al comune di Visco nel 2001. A partite dagli anni Novanta è stato soprattutto un insegnante locale, Ferruccio Tassin, a spendersi perché a questo luogo della memoria venisse riconosciuta l’importanza che gli spetta. Tassin riuscì a interessare e sensibilizzare l’opinione pubblica locale – anche accompagnando materialmente le comitive in visita al campo, che purtroppo ad oggi è accessibile soltanto in occasioni particolari – e internazionalizzando la questione con il coinvolgimento dei media e di personalità slovene, tra cui lo scrittore Boris Pahor recentemente scomparso. In questo modo, nel 2010 sull’area è stato posto un vincolo della Sovrintendenza dei Beni culturali, in grado di impedire, se non i danni causati nel tempo dall’incuria, almeno la realizzazione di discutibili iniziative immobiliari.

I più recenti sviluppi, che risalgono agli ultimi mesi, vedono il campo di concentramento di Visco rientrare, assieme a quello di Gonars e alla caserma “Piave” di Palmanova, sede di torture particolarmente efferate durante la parentesi nazista, nell’iniziativa Museo diffuso della Resistenza del Friuli Venezia Giulia. L’attuale progetto prevede però per Visco un recupero molto parziale, dal momento che della ventina di edifici originali soltanto uno verrebbe destinato a museo, mentre gli altri, rispetto ai quali è stata data una generica rassicurazione sul fatto che verranno eventualmente mantenuti, verrebbero destinati a vari usi tra cui residenza per anziani. La realizzazione del progetto, finanziata in maniera non congrua e affidata ai comuni locali, sta peraltro già incontrando criticità relative alla capacità dei relativi uffici.

Vista la condizione pressoché unica di campo di concentramento fascista a noi pervenuto in buone condizioni di conservazione – al netto di tende e baracche di cui la popolazione locale ha disposto all’indomani dell’8 settembre 1943 – il campo di Visco meriterebbe invece un recupero organico.

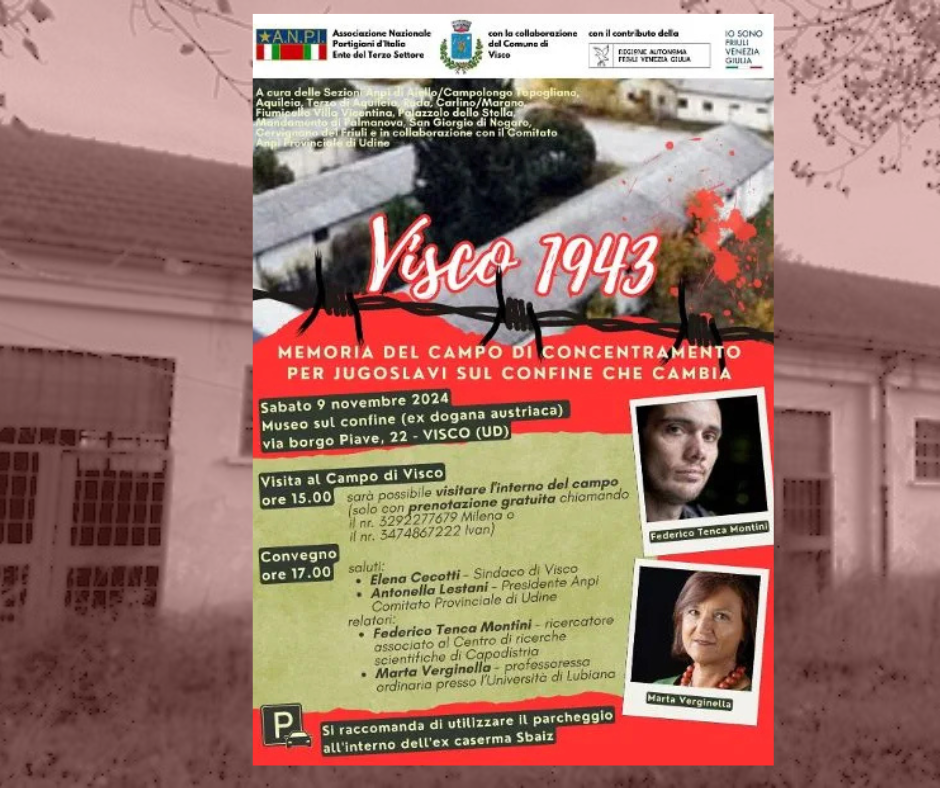

In questo modo, oltre a porsi al centro di percorsi educativi incentrati sull’universo concentrazionario fascista e il fascismo di confine, potrebbe diventare un centro di riferimento per gli studi di settore e il reperimento e lo studio di documentazione su realtà che la ricerca ha permesso finora di ricostruire soltanto in maniera parziale – ad esempio il poco conosciuto campo di concentramento di Molat (Zara) e decine di altri attivi in Jugoslavia. Per questo motivo, al fine di coinvolgere la popolazione locale e interessare i media sui due lati del confine, l’Anpi, in collaborazione con il Comune di Visco, ha organizzato una visita al campo guidata dal professor Ferruccio Tassin, cui ha fatto seguito il convegno “Memoria del campo di concentramento per jugoslavi sul confine che cambia”, cui oltre al sottoscritto ha preso parte la storica dell’Università di Lubiana Marta Verginella.

L’evento, cui hanno preso parte circa un centinaio di persone, ha catturato in maniera consistente l’interesse dei media sloveni e croati, con interventi delle principali emittenti televisive della zona (Tv Koper-Capodistria, la televisione nazionale slovena e la redazione slovena della Rai regionale del Friuli Venezia Giulia) e della stampa slovena e croata. Al giornalista di Fiume Jakov Kršovnik di Novi list, che ringrazio per avere autorizzato la traduzione, va il merito di avere rintracciato l’ex detenuto Miljenko Kukuljan, bambino all’epoca dei fatti e oggi ottantottenne.

L’evento, cui hanno preso parte circa un centinaio di persone, ha catturato in maniera consistente l’interesse dei media sloveni e croati, con interventi delle principali emittenti televisive della zona (Tv Koper-Capodistria, la televisione nazionale slovena e la redazione slovena della Rai regionale del Friuli Venezia Giulia) e della stampa slovena e croata. Al giornalista di Fiume Jakov Kršovnik di Novi list, che ringrazio per avere autorizzato la traduzione, va il merito di avere rintracciato l’ex detenuto Miljenko Kukuljan, bambino all’epoca dei fatti e oggi ottantottenne.

Miljenko Kukuljan è stato deportato a Visco con la famiglia, come altri circa 205 compaesani di Kukuljane, Brneliće e Zoretiće presso Grobnik, vicino a Fiume, ai primi di marzo, precisamente il 3 marzo 1943, come vendetta per i soldati italiani che i partigiani avevano ucciso da quelle parti alcuni giorni prima. Prima, però, gli italiani a Kukuljane hanno separato gli uomini dalle donne e dai bambini con l’intenzione di fucilarli, come già avevano fatto a Brneliće per alcuni di cui sospettavano che collaborassero con i partigiani.

Ecco la traduzione della sua testimonianza:

“Invece alla fine è venuto un ufficiale e ha detto ai soldati di non fucilare gli uomini, ma solo di avviarci ai camion per condurci al campo di concentramento, e quel campo era quello di Visco. Se quell’ufficiale non fosse intervenuto, ci avrebbero ucciso come a Podhum. In ogni baracca c’erano circa quattro famiglie, e gli ambienti erano divisi da lenzuoli appesi. Si mangiava poco. Noi bambini andavamo in giro, a cercare tra i rifiuti qualche granello di cibo o pezzo di verdura. Tutto era circondato da filo spinato e postazioni di guardia. La recinzione era alta forse 4-5 metri, e in alto stavano i soldati che ci sorvegliavano. Se per caso si trovava un po’ di farina per fare la polenta, i soldati arrivavano e gettavano le pentole. Quando era ora di mangiare, venivano a chiamare nelle baracche e si usciva col pentolino in mano. Dormivamo per terra nelle baracche. Una volta abbiamo chiesto a una guardia un pezzo di pane, ce l’ha gettato e noi bambini, una ventina, ci siamo lanciati a prenderlo. C’è da chiedersi se gli avessimo fatto pena o se avesse gusto a vederci azzuffare per un tozzo di pane”.

Continua Kukuljan: “Dopo la capitolazione dell’Italia ci hanno liberato e detto di trovarci da soli la strada. Siamo partiti a piedi, per quanto mi ricordo saremo stati circa 500. Ci sono voluti dieci giorni. Prima di arrivare a casa ci aspettava però un altro shock: presso Ilirska Bistrica (oggi in Slovenia, ndr) l’intera colonna si è trovata in mezzo a uno scambio a fuoco. I tedeschi venivano a occupare i territori italiani, e da quelle parti si erano imbattuti nei partigiani sloveni. Eravamo tutti assieme, uomini donne e bambini. Mio padre buonanima mi ha preso per proteggermi e ha detto a mia madre ‘moriremo ora dopo tutto quello che abbiamo passato’. Eppure, siamo sopravvissuti anche a quello e tornati a Kukuljane. La situazione a casa era come l’avevamo lasciata, tutto bruciato e distrutto”.

Federico Tenca Montini

Pubblicato giovedì 6 Febbraio 2025

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/visco-il-campo-di-concentramento-fascista-per-prigionieri-jugoslavi/