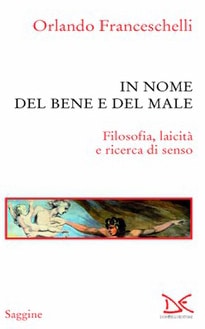

La filosofia si muove intorno a domande specifiche relative all’esistenza di Dio, all’origine dell’uomo e del mondo. Dalla fase, definibile in termini classificatori, presocratica in cui la ricerca si muove a partire dal binomio uomo-mondo, si passa alla fase in cui il centro dell’attenzione è occupato dal trinomio Dio-uomo-mondo. La prima fase è naturalista, la seconda è creazionista e, di fatto, ha dominato la scienza della filosofia, salvo rare eccezioni, da Agostino in poi. Ci sono, però, filosofi che, con spirito di ricerca improntato all’audacia e alla saggia ricollocazione dell’uomo nel mondo si sono battuti per una riproposizione del naturalismo nelle forme e nei contenuti suggeriti dalla modernità. Fra questi pensatori occupa un posto di primo piano Orlando Franceschelli che si presenta al lettore con un’opera in cui prosegue la sua più che ventennale ricerca intorno al naturalismo spingendosi nel territorio, invero molto scivoloso, dell’etica che confina con la politica: In nome del bene e del male. Filosofia, laicità e ricerca di senso.

La filosofia si muove intorno a domande specifiche relative all’esistenza di Dio, all’origine dell’uomo e del mondo. Dalla fase, definibile in termini classificatori, presocratica in cui la ricerca si muove a partire dal binomio uomo-mondo, si passa alla fase in cui il centro dell’attenzione è occupato dal trinomio Dio-uomo-mondo. La prima fase è naturalista, la seconda è creazionista e, di fatto, ha dominato la scienza della filosofia, salvo rare eccezioni, da Agostino in poi. Ci sono, però, filosofi che, con spirito di ricerca improntato all’audacia e alla saggia ricollocazione dell’uomo nel mondo si sono battuti per una riproposizione del naturalismo nelle forme e nei contenuti suggeriti dalla modernità. Fra questi pensatori occupa un posto di primo piano Orlando Franceschelli che si presenta al lettore con un’opera in cui prosegue la sua più che ventennale ricerca intorno al naturalismo spingendosi nel territorio, invero molto scivoloso, dell’etica che confina con la politica: In nome del bene e del male. Filosofia, laicità e ricerca di senso.

Franceschelli prende le mosse dal trinomio Dio-uomo-mondo. In questa prospettiva, Dio è creatore sia dell’uomo sia del mondo. Prima, sulla base del racconto biblico, crea il mondo e poi l’uomo e, subito dopo, la donna. Mette a loro disposizione l’Eden avvertendoli, però, del divieto assoluto di cogliere i frutti dell’albero del bene e del male.

Quando i nostri progenitori si macchiano del peccato originale contravvenendo al volere divino, vengono cacciati dall’Eden e costretti a vivere nella sofferenza e nel dolore riducendo al minimo la gioia e la felicità. Di chi la responsabilità di quanto accaduto, ossia della privazione di tutto quanto di buono Dio aveva messo a disposizione illimitata di Adamo e della sua compagna? L’evidenza della responsabilità del primo uomo sembra chiara, così come è evidente il prendere partito di tutta la tradizione della teodicea a favore della giustificazione del creatore del mondo pur in presenza di un male fisico al quale l’uomo è condannato dal suo stesso creatore. Per cui questo “pur essendo retto dall’armonia prestabilita del suo divino artefice è comunque il migliore dei mondi possibili” (p. 28). Il male fisico è ad un tempo male naturale, ossia quell’insieme di catastrofi che colpiscono l’uomo e che vengono ritenute la conseguenza del peccato originale. Ma se pensiamo alle stesse questioni a partire dal binomio uomo-mondo, in che modo cambia la prospettiva? Se pensiamo alla natura in senso extramorale e poniamo il problema del bene e del male in un’ottica di “umano discernimento”, leopardianamente “appetto alla natura”, allora “anche terremoti, tsunami, malattie, lo stesso morire” saranno “concrete manifestazioni di sovrumani ed extramorali accadimenti fisici” (p. 32).

Quando i nostri progenitori si macchiano del peccato originale contravvenendo al volere divino, vengono cacciati dall’Eden e costretti a vivere nella sofferenza e nel dolore riducendo al minimo la gioia e la felicità. Di chi la responsabilità di quanto accaduto, ossia della privazione di tutto quanto di buono Dio aveva messo a disposizione illimitata di Adamo e della sua compagna? L’evidenza della responsabilità del primo uomo sembra chiara, così come è evidente il prendere partito di tutta la tradizione della teodicea a favore della giustificazione del creatore del mondo pur in presenza di un male fisico al quale l’uomo è condannato dal suo stesso creatore. Per cui questo “pur essendo retto dall’armonia prestabilita del suo divino artefice è comunque il migliore dei mondi possibili” (p. 28). Il male fisico è ad un tempo male naturale, ossia quell’insieme di catastrofi che colpiscono l’uomo e che vengono ritenute la conseguenza del peccato originale. Ma se pensiamo alle stesse questioni a partire dal binomio uomo-mondo, in che modo cambia la prospettiva? Se pensiamo alla natura in senso extramorale e poniamo il problema del bene e del male in un’ottica di “umano discernimento”, leopardianamente “appetto alla natura”, allora “anche terremoti, tsunami, malattie, lo stesso morire” saranno “concrete manifestazioni di sovrumani ed extramorali accadimenti fisici” (p. 32).

Quindi, per incamminarci lungo la strada che dovrà svelarci l’umano discernimento di bene e male dovremo muoverci da due termini “imprescindibili”: 1) “al di là del bene e del male, ossia al di là di ogni concezione di entrambi condizionata da prospettive teologico-metafisiche o antropomorfiche” (p. 35); 2) bene e male, come sostiene Spinoza, devono essere conservati. Ciò consente di collocare la realtà naturale al di là del bene e del male nella consapevolezza che noi esseri umani non siamo il fine dell’universo ma semplicemente, e spinozianamente, modi della natura e che, proprio in virtù di questa nostra “umanità”, siamo obbligati ad affrontare quella mole non indifferente di problemi etici che costituiscono il cuore della nostra appartenenza al mondo.

Qui Franceschelli pone la questione del bene e del male. Con la sobria precisione che caratterizza il ritmo del suo pensiero e con la convinzione già sostenuta, ma riaffermata con forza, della necessità dell’umano discernimento, l’autore fornisce già nel titolo del secondo capitolo le definizioni di bene e di male: “il bene come ricerca della felicità e il male come indifferenza verso la sofferenza” (p. 43). Da qui inizia un percorso che, dopo aver annientato i sostenitori del diritto dei più forti e della filocrazia (ndr: amore per il potere), come l’autore definisce la variante poco nobile e, di fatto, disumanizzante, seppure molto attuale e, soprattutto, praticata, della filosofia, nelle figure di Callicle e di Nietzsche, approda alla pars construens del ragionamento. Lungo la strada il lettore incontrerà Democrito e Leopardi, Francesco d’Assisi e papa Francesco, la difesa della umana dignità e la potenza della tecnica, e ancora Kant oltre al “sapere è potere” baconiano, Lucrezio che invita a “mirare al bene comune”; ma una pagina resta impressa in quanto sintesi costruttiva, serenamente audace e politicamente scorretta com’è giusto che sia quando si affronta il futuro ponendolo come la casa comune da edificare a partire dall’educazione di sé e degli altri: Franceschelli cita un verso della virgiliana Eneide nel quale Didone esprime il senso più profondo dell’umano discernimento “appetto alla natura” di bene e male, quando afferma che l’aver patito sofferenze costituisce l’insegnamento più grande per soccorrere coloro che soffrono e che, quindi, devono essere posti nella condizione di poter godere anch’essi della possibilità della felicità.

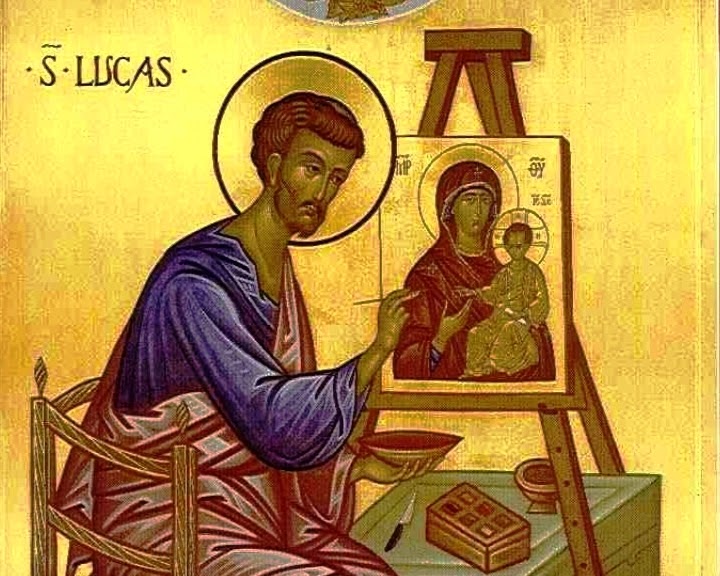

Franceschelli, così, propone una nuova disciplina, non da insegnare nelle scuole e nelle accademie ma da praticare in quanto manifestazione alta di cosa debba intendersi per filosofia, da lui definita pedagogia della solidarietà che ha il suo nucleo originario nella solidarietà samaritana insegnata da Gesù nel Vangelo di Luca e il suo opposto, per quanto paradossale ciò possa apparire, nella predicazione paolina in cui l’apostolo si dice “lieto delle sofferenze”, trascurando la ricerca della felicità possibile che è il cuore della solidarietà samaritana.

Nell’ultima parte del libro, facendo riferimento a Dostoevskij, autore con il quale per la prima volta Franceschelli si cimenta, prende consistenza e si concretizza la proposta etica, che è anche politica, dell’autore nell’identificazione del bene con la laicità, ossia con il relativismo della plausibilità, quella capacità che l’essere umano ha di valutare tenendo insieme scienza, filosofia, impegno civile ed educativo. E che gran parte di questi valori siano scritti nella nostra Costituzione non paia una forzatura, semplicemente perché è proprio così: educazione civica vuol dire, a ben vedere, fare tesoro dei valori inscritti nella Carta Costituzionale e metterli in pratica a partire da quelli desumibili dai dodici principi fondamentali. Conclusione: dire di sì alla vita, al di là di Nietzsche, significa rendere operativa la visione del bene e del male prospettata da Franceschelli, attraverso l’applicazione dei valori etico-politici da essa indicati al fine di “trasformare in equanime saggezza le nostre umanissime inquietudini” (p. 170). In questo si riassume la ricerca di senso da dare all’umano discernimento purché sempre “appetto alla natura”.

Nell’ultima parte del libro, facendo riferimento a Dostoevskij, autore con il quale per la prima volta Franceschelli si cimenta, prende consistenza e si concretizza la proposta etica, che è anche politica, dell’autore nell’identificazione del bene con la laicità, ossia con il relativismo della plausibilità, quella capacità che l’essere umano ha di valutare tenendo insieme scienza, filosofia, impegno civile ed educativo. E che gran parte di questi valori siano scritti nella nostra Costituzione non paia una forzatura, semplicemente perché è proprio così: educazione civica vuol dire, a ben vedere, fare tesoro dei valori inscritti nella Carta Costituzionale e metterli in pratica a partire da quelli desumibili dai dodici principi fondamentali. Conclusione: dire di sì alla vita, al di là di Nietzsche, significa rendere operativa la visione del bene e del male prospettata da Franceschelli, attraverso l’applicazione dei valori etico-politici da essa indicati al fine di “trasformare in equanime saggezza le nostre umanissime inquietudini” (p. 170). In questo si riassume la ricerca di senso da dare all’umano discernimento purché sempre “appetto alla natura”.

È utopistico il percorso indicato da Franceschelli? Sarebbe tale se l’autore fornisse delle coordinate esclusivamente teoriche. Nel caso specifico, invece, il discorso è fortemente radicato nell’attualità di un mondo in cui il male si configura esattamente con le caratteristiche che l’autore propone nel suo lavoro e il bene altro non può essere che il raggiungimento di una felicità possibile per sé e per gli altri. La capacità totalmente laica di proporre un’idea di solidarietà che sappia trarre nutrimento dalle pagine del Vangelo dice con pienezza quanto sia necessario applicare il discorso della plausibilità hic et nunc e, paradossalmente, in quanto ci si riferisce al nuovo Testamento, “rispetto alla natura”. E la battaglia in nome del bene per sconfiggere il male che si presenta nelle forme dell’indifferenza verso la sofferenza altrui, che è anche la propria, si sostanzia di partigianeria e non può non ricordare la battaglia gramsciana contro l’indifferenza che è il male in sé e per sé.

A tal proposito val la pena ricordare lo specifico impegno di Gramsci contro l’indifferenza che, a ben vedere, costituisce lo sfondo del ragionamento di Franceschelli. Un numero unico dei giovani, pubblicato l’11 febbraio del 1917 ne Il Grido del Popolo e il giorno successivo nelle cronache torinesi dell’Avanti!, corredato da un sommario de La Città Futura, introduce alla lettura del numero unico di propaganda La Città Futura, voluto dal comitato regionale piemontese della Federazione giovanile socialista, curato e scritto interamente da Gramsci il quale inserì stralci da testi di Gaetano Salvemini (Cosa è la cultura), Benedetto Croce (La religione) e Armando Carlini (Che cos’è la vita). Fra gli articoli c’è il famoso Indifferenti che inizia con una citazione di Hebbel [1]. Tutto il testo è percorso da una tensione verso la realizzazione di una società futura che, però, ha come suo fondamento ineludibile la sconfitta di quel male quasi inestirpabile della natura umana che si chiama indifferenza.

A tal proposito val la pena ricordare lo specifico impegno di Gramsci contro l’indifferenza che, a ben vedere, costituisce lo sfondo del ragionamento di Franceschelli. Un numero unico dei giovani, pubblicato l’11 febbraio del 1917 ne Il Grido del Popolo e il giorno successivo nelle cronache torinesi dell’Avanti!, corredato da un sommario de La Città Futura, introduce alla lettura del numero unico di propaganda La Città Futura, voluto dal comitato regionale piemontese della Federazione giovanile socialista, curato e scritto interamente da Gramsci il quale inserì stralci da testi di Gaetano Salvemini (Cosa è la cultura), Benedetto Croce (La religione) e Armando Carlini (Che cos’è la vita). Fra gli articoli c’è il famoso Indifferenti che inizia con una citazione di Hebbel [1]. Tutto il testo è percorso da una tensione verso la realizzazione di una società futura che, però, ha come suo fondamento ineludibile la sconfitta di quel male quasi inestirpabile della natura umana che si chiama indifferenza.

Margini è composto da nove aforismi. Il socialismo è al centro della riflessione gramsciana la cui analisi si costruisce intorno alla forza della volontà dell’uomo in contrapposizione al positivismo e alla legge naturale. L’aforisma 9 inizia con un motivo tipico di Gramsci, ossia il tempo: “Accelerare l’avvenire”, non aspettare, per pervenire al socialismo, la realizzazione della maggioranza numerica (“la metà più uno”) ritenendo che il socialismo possa essere concesso “da un decreto regio controfirmato da due ministri”. Potrà apparire datato, anche se non necessariamente fuori tempo massimo in quanto ancora necessità universale per chi reclama il rispetto dei diritti fondamentali, il riferimento al socialismo; invece il testo gramsciano è ciò che Franceschelli propone come soluzione del suo lavoro. È ancora fra le righe, ma è costitutivo dell’umano discernimento di bene e di male. Vogliamo provare a tradurlo in termini attuali questo socialismo? È la solidarietà samaritana, è la difesa della dignità umana, è la ricerca della felicità possibile, per tutte e tutti. Niente male come sfida e come futura battaglia per chi non si limiti a resistere ma faccia della resistenza il primo passo verso la realizzazione di una democrazia che non sia più filocrazia, che vada oltre la filocrazia.

Lelio La Porta, docente nei licei, membro della International Gramsci Society, collaboratore di Critica marxista, saggista

[1] “Vivere significa esser partigiani” è la riflessione 2127 del 1842 (F. Hebbel, Diario, traduzione e cura di Scipio Slataper, Carabba, Lanciano 1912, ristampa anastatica 2008, p.82).

Pubblicato venerdì 18 Maggio 2018

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/al-di-qua-del-bene-e-del-male/