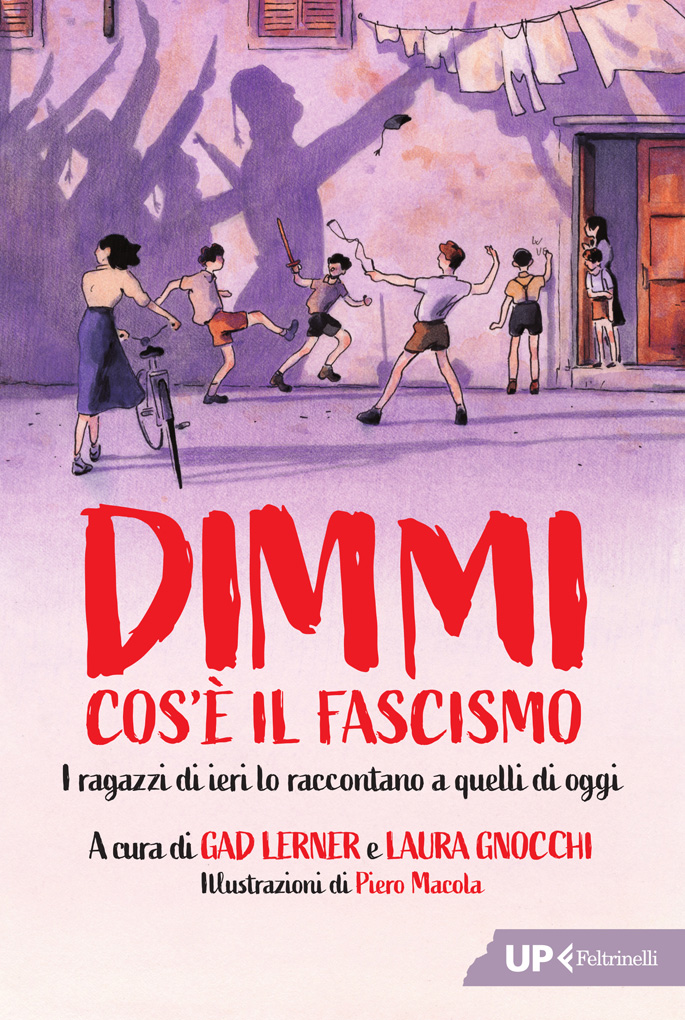

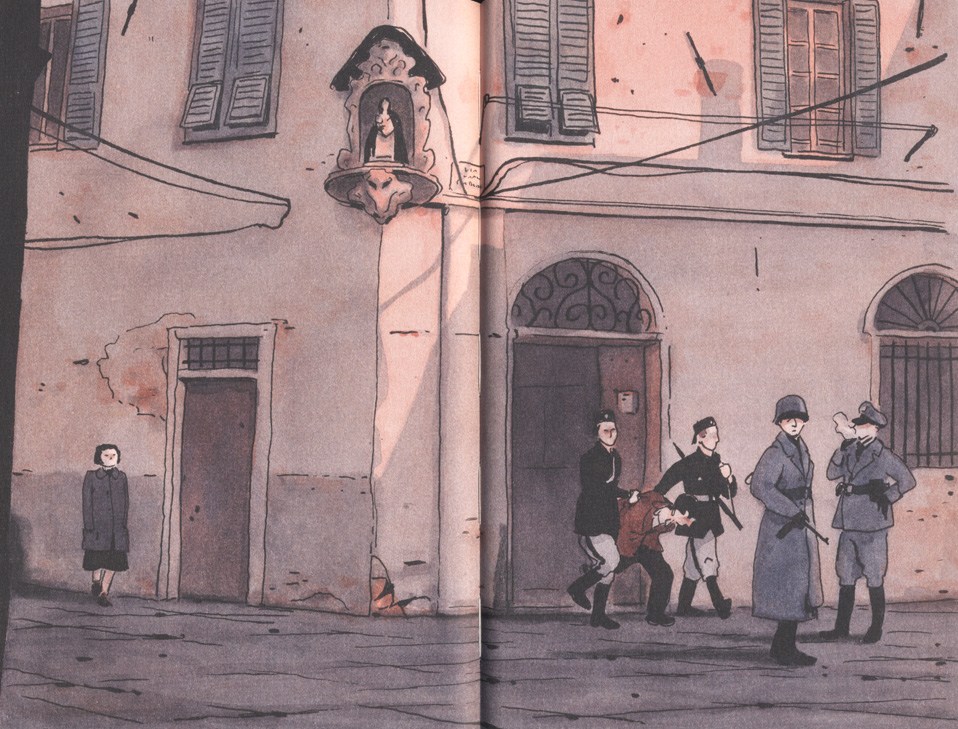

Questo libro nasce da un progetto di Laura Gnocchi e Gad Lerner, proposto all’Anpi che l’ha patrocinato, ed è infine confluito nel portale noipartigiani.it. Come si legge sul sito, il progetto aveva come obiettivo quello di raccogliere “il massimo numero di testimonianze dei protagonisti della Resistenza”, poiché chiunque abbia dato il suo contributo durante la guerra di Liberazione dal nazifascismo “merita di essere ricordato con riconoscenza”. Alla loro terza uscita in libreria, dopo “Noi, partigiani” e la versione per i più giovani “Noi ragazzi della libertà”, a fare il tris, sempre per i tipi della Feltrinelli, è “Dimmi cosa è il fascismo”. Il sottotitolo “I ragazzi di ieri lo raccontano a quelli di oggi” rende chiaro chi siano i principali destinatari del testo; e direi che l’intento è pienamente riuscito, anche grazie alle belle illustrazioni di Piero Macola.

Questo libro nasce da un progetto di Laura Gnocchi e Gad Lerner, proposto all’Anpi che l’ha patrocinato, ed è infine confluito nel portale noipartigiani.it. Come si legge sul sito, il progetto aveva come obiettivo quello di raccogliere “il massimo numero di testimonianze dei protagonisti della Resistenza”, poiché chiunque abbia dato il suo contributo durante la guerra di Liberazione dal nazifascismo “merita di essere ricordato con riconoscenza”. Alla loro terza uscita in libreria, dopo “Noi, partigiani” e la versione per i più giovani “Noi ragazzi della libertà”, a fare il tris, sempre per i tipi della Feltrinelli, è “Dimmi cosa è il fascismo”. Il sottotitolo “I ragazzi di ieri lo raccontano a quelli di oggi” rende chiaro chi siano i principali destinatari del testo; e direi che l’intento è pienamente riuscito, anche grazie alle belle illustrazioni di Piero Macola.

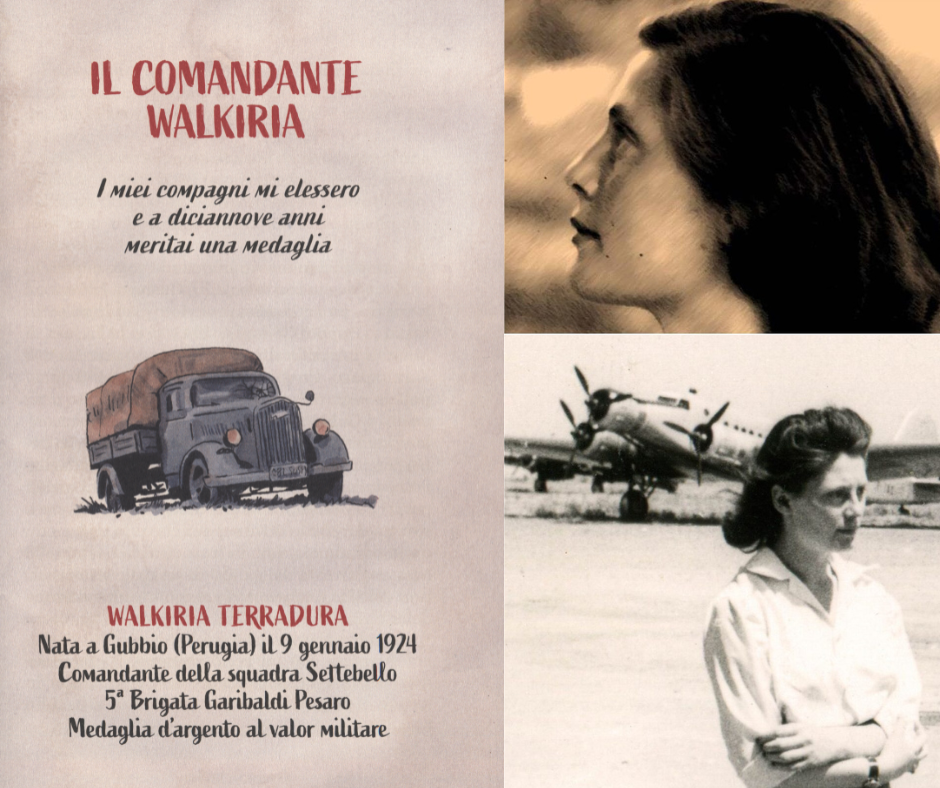

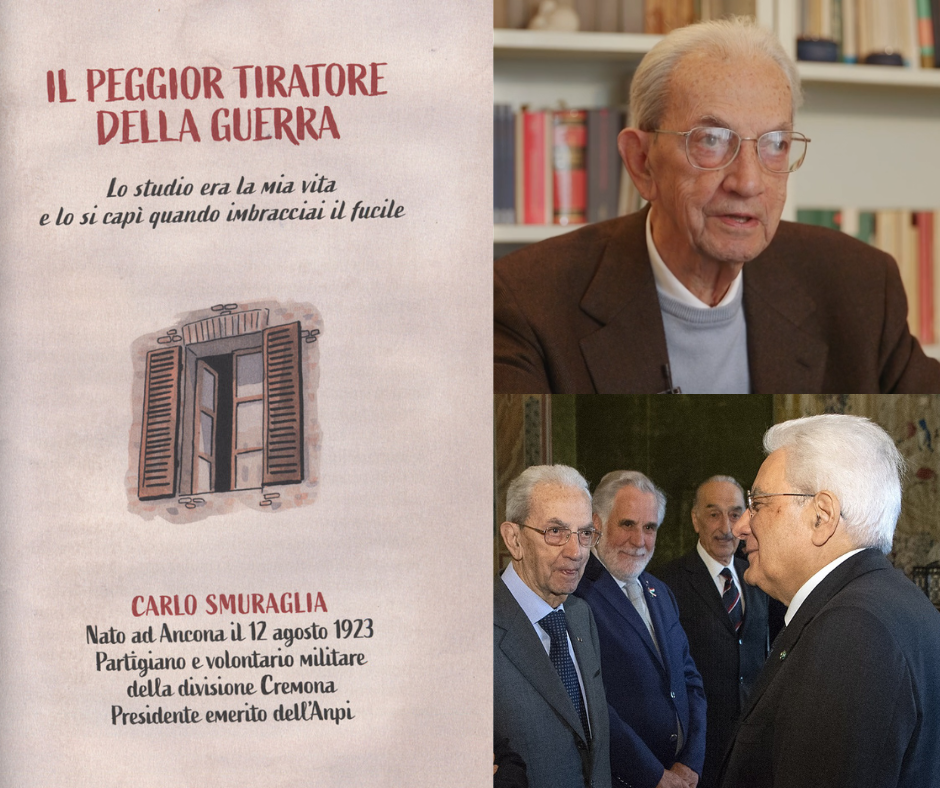

Il libro, 160 pagine, è composto da diverse testimonianze di chi ha partecipato direttamente alla Resistenza, in ogni sua forma, e che all’epoca aveva circa vent’anni. Il filo che unisce ogni racconto è il coraggio di queste persone, di questi e queste giovani, e il loro senso di ribellione verso uno stato delle cose che all’epoca sembrava immutabile, a maggior ragione per chi come Walkiria Terradura, Carlo Smuraglia o Elsa Pelizzari, erano nati e cresciuti con il fascismo al potere.

Da questa idea di ribellione si può cogliere un monito implicitamente lasciato dalle testimonianze riportate nel libro: dare valore a delle cose che oggi si danno per scontate, come la scuola o il tempo libero, l’abbigliamento o il cibo. Perché proprio questo cercò di fare il fascismo: appropriarsi di ogni sfera individuale, pubblica e privata che sia.

Le testimonianze dirette, che toccano proprio questi aspetti, sono essenziali per far comprendere alle studentesse e agli studenti cosa volesse dire vivere sotto la dittatura fascista. La prima testimonianza è di Tosca Giordani, staffetta della Brigata Pasubiana. Già qui ci sono alcuni temi interessanti per capire la condizione vissuta all’epoca nelle scuole, partendo dal malcontento per l’ennesimo tema assegnato dalla maestra su Mussolini, passando per l’esclusione dei giovani dalle discussioni politiche che si tenevano in casa per evitare che si portassero in giro parole ascoltate tra le mura domestiche, fino ad arrivare all’immensa gioia per il diritto di voto alle donne il 2 giugno 1946.

Il tema delle donne ritorna più volte, anche quando la stessa Walkiria Terradura, comandante della squadra Settebello, riporta come perfino all’interno delle stesse brigate partigiane ci fosse un clima maschilista che portò in seguito a delle difficoltà per il riconoscimento del loro ruolo nella Resistenza. Ciò che emerge da diverse testimonianze è anche il forte senso di comunità, di lealtà e di mutuo aiuto che caratterizzò i venti mesi di Resistenza. Nella paura e nel costante pericolo di venire scoperte, le persone, giovani o anziani che fossero, si aiutarono quotidianamente donando un pasto caldo o curando ferite di guerra. La forza della comunità, del popolo, emerge soprattutto dalla testimonianza di Mirella Alloisio in cui è narrata la liberazione della città di Genova, avvenuta prima dell’arrivo delle truppe alleate. Citando le parole di Paolo Emilio Taviani del 26 aprile 1945 “per la prima volta nella storia di questa guerra un corpo di esercito (quello tedesco, ndr) si è arreso a un popolo”.

È infine importante citare la testimonianza di Carlo Smuraglia, Presidente dell’Anpi dal 2011 al 2017. Lui stesso si dichiara un pessimo tiratore, anche a causa del suo odio viscerale nei confronti delle armi. Durante gli anni della Seconda guerra mondiale frequentava l’università Normale di Pisa e con i suoi colleghi dovettero stare sempre molto attenti durante le discussioni notturne, poiché “le idee venivano considerate tra le cose più pericolose”, ma come cantava Lucio Dalla “il pensiero, come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare”. Oltre alle libertà vietate dal regime stesso, come quella di associazione, dalle testimonianze si coglie un iniziale timore dei giovani anche solo nel pensare qualcosa di diverso da ciò che veniva imposto dalla dittatura fascista. Ed è questo un forte e diretto collegamento con la realtà attuale: il dissenso fa paura e viene punito, nonostante sia l’essenza di un sistema democratico.

Ma, a questo punto, sorge una riflessione. Questo libro diviene veramente prezioso se accompagnato da lezioni storiche e/o discussioni all’interno di una classe o di altri gruppi sociali, per contestualizzare storicamente ciò che viene narrato al suo interno, per comprendere cosa sia successo il 25 luglio del 1943 o l’8 settembre dello stesso anno, date citate numerose volte dai testimoni, ma anche ciò che avvenne nei decenni che hanno preceduto la Resistenza. Le testimonianze dei “ragazzi di ieri” arricchiscono e approfondiscono, possono far avvicinare i giovani di oggi, con tutte le differenze che la contemporaneità porta con sé.

La prefazione si chiude con un avvertimento: “La libertà non è un regalo per sempre, dobbiamo guadagnarcela ogni giorno”.

Marco Baciga

Pubblicato martedì 20 Maggio 2025

Stampato il 13/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/come-e-importante-far-scoprire-ai-piu-giovani-la-lotta-per-la-liberta/