La storia della Resistenza a Roma, nei nove mesi di occupazione tedesca, dall’11 settembre 1943 al 4 giugno 1944, è delimitata cronologicamente da due “atti mancati”: la mancata difesa di Roma dopo la fuga del Re e del Governo a Pescara e la mancata insurrezione contro l’occupante tedesco prima dell’arrivo degli Alleati. Tra questi due estremi temporali, i duecentosettantuno giorni di occupazione tedesca furono costellati da una sequenza di atti di guerra che infranse l’illusione nazifascista di poter contare su una passiva accettazione dello stato di fatto da parte della popolazione, sia nei dintorni della città (in particolare nella zona dei Castelli) sia nell’area urbana, per l’attività di piccoli gruppi di patrioti organizzati dai tre partiti di sinistra (PCI, PSIUP e Pd’A) secondo i principi della guerriglia urbana.

La storia della Resistenza a Roma, nei nove mesi di occupazione tedesca, dall’11 settembre 1943 al 4 giugno 1944, è delimitata cronologicamente da due “atti mancati”: la mancata difesa di Roma dopo la fuga del Re e del Governo a Pescara e la mancata insurrezione contro l’occupante tedesco prima dell’arrivo degli Alleati. Tra questi due estremi temporali, i duecentosettantuno giorni di occupazione tedesca furono costellati da una sequenza di atti di guerra che infranse l’illusione nazifascista di poter contare su una passiva accettazione dello stato di fatto da parte della popolazione, sia nei dintorni della città (in particolare nella zona dei Castelli) sia nell’area urbana, per l’attività di piccoli gruppi di patrioti organizzati dai tre partiti di sinistra (PCI, PSIUP e Pd’A) secondo i principi della guerriglia urbana.

Di quest’ultima vicenda, relativamente poco studiata nei suoi risvolti funzionali e operativi oltre che politici, si occupa Davide Conti, in un lavoro (Guerriglia partigiana a Roma: Gap comunisti, Gap socialisti e Sac azioniste nella Capitale 1943-44) che colma una lacuna nella pur ampia bibliografia sulla Resistenza romana. Non che la vicenda dei Gap romani non sia stata trattata in sede storiografica: tuttavia, anche per il prevalere della narrazione memorialistica, essa è stata affrontata soprattutto dal punto di vista, peraltro essenziale, della storia politica, con il risultato, però, di lasciare in ombra altre rilevanti questioni, quali l’assetto organizzativo, la composizione sociale, le modalità operative delle formazioni combattenti, nonché il raccordo più generale con il movimento politico e militare romano, così che, alla fine, l’attenzione degli studiosi e la memoria dei protagonisti si è concentrata su vicende specifiche e di particolare drammaticità, come l’azione gappista di via Rasella e l’eccidio delle Fosse Ardeatine, o l’eccidio della Storta, ovvero su questioni di carattere politico, in particolare per quanto attiene al ruolo svolto dal Vaticano nonché alle vicende del CLN e dei gruppi dirigenti dei partiti di cui era composto.

Avvalendosi di una documentazione archivistica particolarmente estesa e padroneggiata con sicurezza, Davide Conti si è invece addentrato una ricostruzione puntuale della struttura e delle azioni militari delle formazioni urbane comuniste, socialiste e azioniste e al tempo stesso ne ha inquadrato la vicenda nel contesto generale della Resistenza europea e di una riflessione ad ampio raggio sulle caratteristiche che la guerra popolare assunse nel quadro della guerra “totale” condotta dal Terzo Reich contro i civili in tutti i territori occupati.

Di particolare interesse, a questo proposito, sono le considerazioni dell’Autore sulla profonda diversità del modo di percepire il nemico, da parte dell’occupante nazista e dei resistenti: da un lato la negazione di ogni qualità umana a quello che il giurista tedesco Carl Schmitt aveva definito il “nemico assoluto”, quale presupposto della guerra condotta dal Terzo Reich contro i civili in tutta l’Europa occupata, con una brutalità sconosciuta ai conflitti precedenti; dall’altro – come si desume anche dalle testimonianze dei componenti dei Gap, da Rosario Bentivegna a Carla Capponi a Mario Fiorentini a Franco Calamandrei – il riconoscimento di una irriducibile qualità umana del nemico, anche nel momento dello scontro fisico, e dell’ineluttabile conflitto morale che ne deriva, risolto dai combattenti nell’ambito di un’etica della responsabilità che riconduce il fattore militare alle finalità ultime della guerra di Liberazione, e quindi alla sua valenza etica e politica, nel senso più elevato del termine.

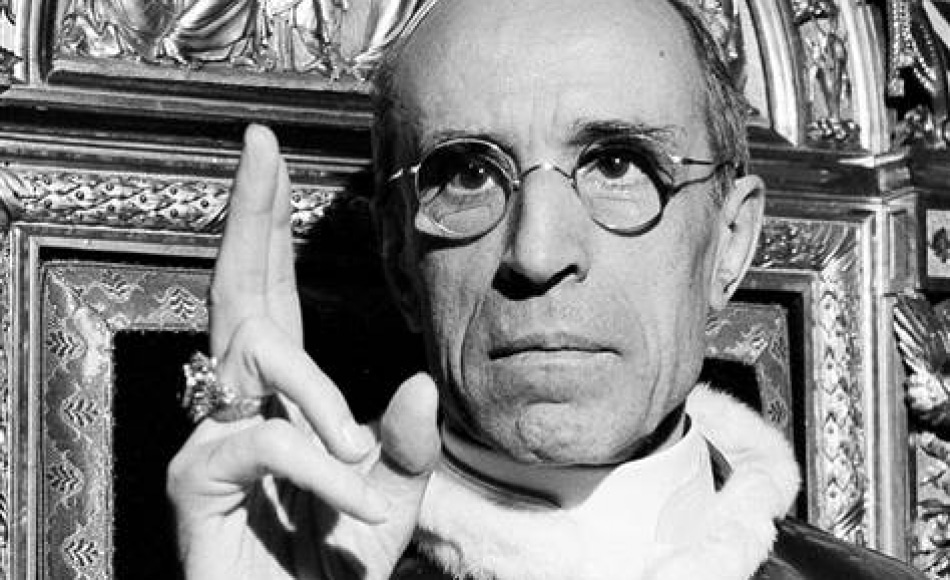

Il carico di significati politici che la guerriglia urbana porta con sé diventa infatti il metro interpretativo delle diverse opzioni adottate dalle varie componenti della Resistenza nell’affrontare i dilemmi posti dalla scelta di opporsi in armi all’occupante. Una scelta, per l’appunto, niente affatto scontata e destinata a scontrarsi, in seno al Comitato di Liberazione Nazionale, con le posizioni “attendiste”, che, nel clima di incertezza e di disorientamento politico e morale successivo all’8 settembre, assunsero forme diverse e più o meno esplicite: in primo luogo, la renitenza delle forze moderate, in particolare liberali e democristiani, ad assumere la responsabilità della resistenza armata, osteggiata con particolare energia dal Vaticano e dal Pontefice. Questi, nel vuoto di potere creatosi a seguito della fuga del Re, forte del sostegno del partito cattolico, si accreditò come unica autorità legittima presente nella Capitale, e in tale veste, operò per scongiurare l’eventualità che Roma fosse liberata da un’insurrezione popolare, suscettibile di imprimere alla lotta di liberazione un indirizzo politico sgradito al Vaticano. Al tempo stesso, l’attendismo fu un atteggiamento non estraneo alle forze di sinistra, dovuto in primo luogo a una valutazione dei rapporti di forza che portava taluni a ritenere preferibile attendere l’arrivo degli Alleati, sbarcati ad Anzio a gennaio, in una delle più sfortunate e mal condotte imprese della guerra (e l’illusione dell’imminente liberazione della città implicò anche un allentamento della vigilanza pesantemente pagato dalla Resistenza in termini di arresti e fucilazioni); ma vi furono anche cause più profonde, derivanti dalla difficoltà di condurre le operazioni militari nel vuoto politico e istituzionale creatosi dopo l’8 settembre, e protrattosi per mesi, prima che le intese seguite alla svolta di Salerno portassero all’ingresso dei partiti antifascisti nel secondo governo Badoglio; non va dimenticato, a questo proposito che la Liberazione di Roma fu anche il termine temporale assegnato al perfezionamento di quelle intese, e dopo il 4 giugno 1944 si pervenne rapidamente al ritiro dalla vita pubblica del sovrano colluso con il fascismo, all’istituzione della Luogotenenza e alla formazione del governo del CLN sotto la presidenza di Ivanoe Bonomi.

Il carico di significati politici che la guerriglia urbana porta con sé diventa infatti il metro interpretativo delle diverse opzioni adottate dalle varie componenti della Resistenza nell’affrontare i dilemmi posti dalla scelta di opporsi in armi all’occupante. Una scelta, per l’appunto, niente affatto scontata e destinata a scontrarsi, in seno al Comitato di Liberazione Nazionale, con le posizioni “attendiste”, che, nel clima di incertezza e di disorientamento politico e morale successivo all’8 settembre, assunsero forme diverse e più o meno esplicite: in primo luogo, la renitenza delle forze moderate, in particolare liberali e democristiani, ad assumere la responsabilità della resistenza armata, osteggiata con particolare energia dal Vaticano e dal Pontefice. Questi, nel vuoto di potere creatosi a seguito della fuga del Re, forte del sostegno del partito cattolico, si accreditò come unica autorità legittima presente nella Capitale, e in tale veste, operò per scongiurare l’eventualità che Roma fosse liberata da un’insurrezione popolare, suscettibile di imprimere alla lotta di liberazione un indirizzo politico sgradito al Vaticano. Al tempo stesso, l’attendismo fu un atteggiamento non estraneo alle forze di sinistra, dovuto in primo luogo a una valutazione dei rapporti di forza che portava taluni a ritenere preferibile attendere l’arrivo degli Alleati, sbarcati ad Anzio a gennaio, in una delle più sfortunate e mal condotte imprese della guerra (e l’illusione dell’imminente liberazione della città implicò anche un allentamento della vigilanza pesantemente pagato dalla Resistenza in termini di arresti e fucilazioni); ma vi furono anche cause più profonde, derivanti dalla difficoltà di condurre le operazioni militari nel vuoto politico e istituzionale creatosi dopo l’8 settembre, e protrattosi per mesi, prima che le intese seguite alla svolta di Salerno portassero all’ingresso dei partiti antifascisti nel secondo governo Badoglio; non va dimenticato, a questo proposito che la Liberazione di Roma fu anche il termine temporale assegnato al perfezionamento di quelle intese, e dopo il 4 giugno 1944 si pervenne rapidamente al ritiro dalla vita pubblica del sovrano colluso con il fascismo, all’istituzione della Luogotenenza e alla formazione del governo del CLN sotto la presidenza di Ivanoe Bonomi.

In questo contesto di grandi difficoltà politiche e militari, la puntuale narrazione svolta dall’Autore mette in luce anche come la guerriglia urbana abbia trovato la propria legittimazione in un profondo sentimento di responsabilità verso la cittadinanza, ridotta allo stremo da nove mesi di occupazione, e più in generale verso il Paese, sentimento espresso e articolato secondo le differenti culture politiche alle quali si ispirarono comunisti, socialisti e azionisti, uniti all’interno del Comitato militare tripartito. In particolare, gli azionisti coltivarono una visione della Resistenza come guerra di popolo, radicata nella visione risorgimentale e fortemente ispirata al pensiero di Mazzini: un’impostazione in cui la componente volontaristica produsse effetti contraddittori, scontando una debolezza cospirativa che espose le formazioni urbane alla repressione che in molti casi ne compromise l’operatività; i socialisti, forti anche di una notevole partecipazione proletaria (testimoniata in particolare dal ruolo svolto dalle “Squadre d’azione dei ferrovieri”) non rinunciarono alle parole d’ordine classiste, ma risultarono indeboliti dalle divisioni interne e dagli arresti che ne scompaginarono l’organizzazione proprio all’inizio dell’occupazione, con l’arresto di Pertini e Saragat; i comunisti, impegnati nel difficile obiettivo di contrastare l’attesismo e insieme assicurare l’unità di tutte le forze antifasciste, si rivelarono i più consapevoli delle esigenze cospirative, sfociate nella separazione dell’organizzazione gappista dalle altre strutture politiche e militari del partito, anche se le precauzioni adottate non riuscirono a porli al riparo dalle delazioni, come dimostra la crisi dell’organizzazione gappista dopo il tradimento di Guglielmo Blasi.

Anche se l’opposizione delle forze moderate del CLN, combinata con rapporti di forza oggettivamente sfavorevoli e le pressioni degli Alleati, impedì che i nove mesi di guerra partigiana fossero coronati da un’insurrezione popolare, la Resistenza romana colse un indiscutibile risultato per la sua capacità, più volte sottolineata nel lavoro di Conti, di contrastare efficacemente la pretesa dell’occupante di essersi legittimamente insediato nella Capitale, in virtù della finzione della “città aperta”, e ancor più efficacemente di contestarne la conseguente pretesa al monopolio dell’esercizio della forza. Né d’altra parte va sottovalutata la partecipazione popolare alla lotta di Liberazione: i combattenti si mossero nella città godendo di un consenso che neanche l’aperta contestazione del Vaticano dopo via Rasella riuscì a scalfire; il supporto popolare ai combattenti fu il presupposto di una contrapposizione radicale all’occupazione nazifascista, la cui brutalità, già palesatasi nelle prime settimane di occupazione con il rastrellamento dei carabinieri del 7 ottobre 1943 e la razzia del Ghetto del 16 ottobre, avrebbe toccato il culmine nel rastrellamento del Quadraro, quartiere simbolo della Resistenza popolare nelle periferie, e negli eccidi dalle Fosse Ardeatine e della Storta.

Pubblicato giovedì 2 Febbraio 2017

Stampato il 04/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/guerriglia-romana-e-qualita-umana/