Il “sapore della libertà” a volte non è solamente una metafora, perché la Resistenza di allora non fu fatta solo con armi e agguati, ma anche – ogni volta che si poteva – con la quotidiana ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti.

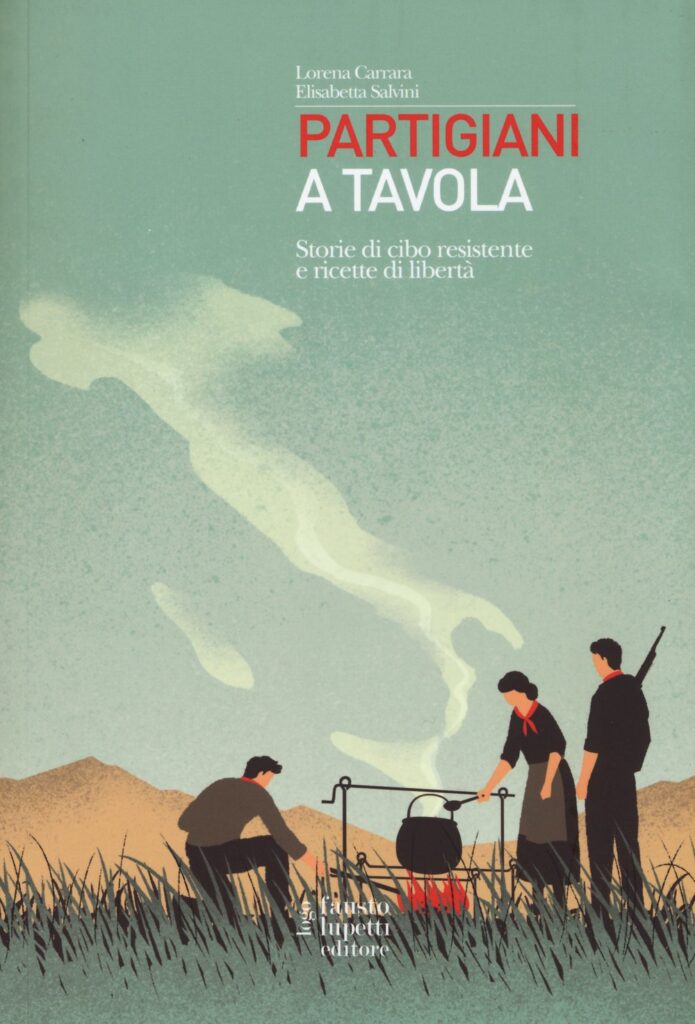

Partigiani a tavola è un libro di Lorena Carrara ed Elisabetta Salvini, pubblicato da Fausto Lupetti Editore. Un libro uscito dieci anni fa, ma che è possibile recuperare tutt’ora, in versione stampa e anche in formato elettronico. È un’operazione originale e potente: racconta la lotta partigiana attraverso il cibo. O meglio, attraverso la fame, la creatività, la solidarietà che scaturisce attorno alla tavola.

Il sottotitolo – Storie di cibo resistente e ricette di libertà – dice già molto. Se la base è quella di un saggio storico, in realtà quel che vi troverete fra le mani è anche un vero e proprio libro di ricette, settanta ricette tratte da quel tempo difficile eppure vitale. Non solo: un viaggio trasversale e sensoriale che alterna racconti e testimonianze. Il tutto, con un taglio dichiaratamente “di parte”: questo è un libro che sta con chi ha scelto la libertà, senza ambiguità o revisionismi.

Carrara e Salvini, con rigore e passione, intrecciano dati storici, riflessioni antropologiche e pagine letterarie. Il risultato è un mosaico che dà voce ai corpi e ai gesti quotidiani dei resistenti, alle cucine improvvisate tra i boschi, agli escamotage delle massaie per cucinare con niente. Perché, come scrive Vinicio Capossela nella prefazione, “resistere è esistere” – e l’esistenza passa anche dall’aver – almeno ogni tanto – la pancia piena.

Uno degli episodi più emblematici è naturalmente la celebre “pastasciutta antifascista” dei fratelli Cervi. Il 27 luglio 1943, a Campegine, per festeggiare la caduta del fascismo, la famiglia Cervi offrì un’enorme pastasciuttata al paese. Fu un atto politico, ma anche di speranza e di condivisione: cucinare quasi 400 kg di pasta con burro e parmigiano (un lusso per l’epoca) e distribuirla in piazza divenne il simbolo di una nuova Italia possibile, dove la libertà passava anche dal diritto a mangiare insieme.

Ma anche il cibo come attaccamento alla vita nei lager della morte, come racconta Teresa Noce. Lasagne solo sognate, solo raccontate e che al ritorno, una volta finita la guerra e nuovamente di fronte a lei nel piatto, segnano con forza il ritorno alla vita.

Le ricette – dai “tortini del 25 Aprile” alla “polenta (mal)concia”, dalla “crema del signorino” al “sanguinaccio tedesco con mele e cipolle” – sono il riflesso di una creatività alimentare forgiata dalla penuria, ma anche da una straordinaria capacità di adattamento. Ogni piatto è una storia, una memoria, un gesto di resistenza quotidiana.

Grande attenzione è dedicata anche al ruolo delle donne in generale. Non solo staffette o madri coraggio, ma vere protagoniste della sopravvivenza e della cura: capaci di trasformare pochi ingredienti in un pasto, di proteggere i propri cari dal freddo e dalla fame, di cucinare anche sotto le bombe. Una Resistenza che passa anche dalla cucina, e che spesso proprio lì comincia.

Il libro non si limita a rievocare il passato: ci invita a riflettere sul presente. In un’epoca in cui il cibo è spesso dato per scontato, ma le disuguaglianze restano profonde, Partigiani a tavola ci ricorda che ogni gesto alimentare ha un valore politico. E che cucinare – con amore, con rispetto, con memoria – può essere ancora oggi un atto di resistenza.

Partigiani a tavola è un libro che attraversa la Resistenza e ce la offre in maniera corporea ed esperienziale, una Resistenza come fatto quotidiano e di condivisione. Non si tratta solo di ricordare, ma anche di capire come quei momenti abbiano inciso profondamente nella costruzione di un senso collettivo di giustizia e di comunità. In tempi di supermercati e abbondanza, in tempi di cucina come gara televisiva, raccontare l’esperienza delle partigiane e dei partigiani attraverso il cibo è un modo efficace per riportare la storia dentro le case e dentro le abitudini.

Pubblicato sabato 24 Maggio 2025

Stampato il 06/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/il-sapore-della-resistenza/