Si sa, le periodizzazioni in storia sono libere. Purché fondate su strumenti e metodi scientifici, approcci razionali, interpretazioni attendibili, possono apparire più o meno plausibili tutte o quasi le scelte di eleggere un giorno, un anno, un periodo più o meno lungo a data periodizzante, a leva di un cambiamento storico o a spartiacque tra fasi diverse, tornante dopo il quale nulla sarebbe stato più come prima. Vi sono però passaggi che, al di là di tutto, assurgono ad autentici spartiacque della storia, per la carica fattuale che si portano dietro ma anche per il loro valore emblematico, le eredità che lanciano davanti a sé, l’inestricabile intersecarsi di eventi e nodi che proprio allora vengono al pettine ma che al contempo ne intrecciano subito altri. Crinali del genere si impongono in ognuna delle varie periodizzazioni possibili che siano state o si vogliano proporre. Essi ci sono comunque, poiché hanno un peso di per sé. E non c’è bisogno che si rivelino lunghi, decenni o più. Basta un anno, a volte, per segnare la dimensione storica dell’avvenire.

Si sa, le periodizzazioni in storia sono libere. Purché fondate su strumenti e metodi scientifici, approcci razionali, interpretazioni attendibili, possono apparire più o meno plausibili tutte o quasi le scelte di eleggere un giorno, un anno, un periodo più o meno lungo a data periodizzante, a leva di un cambiamento storico o a spartiacque tra fasi diverse, tornante dopo il quale nulla sarebbe stato più come prima. Vi sono però passaggi che, al di là di tutto, assurgono ad autentici spartiacque della storia, per la carica fattuale che si portano dietro ma anche per il loro valore emblematico, le eredità che lanciano davanti a sé, l’inestricabile intersecarsi di eventi e nodi che proprio allora vengono al pettine ma che al contempo ne intrecciano subito altri. Crinali del genere si impongono in ognuna delle varie periodizzazioni possibili che siano state o si vogliano proporre. Essi ci sono comunque, poiché hanno un peso di per sé. E non c’è bisogno che si rivelino lunghi, decenni o più. Basta un anno, a volte, per segnare la dimensione storica dell’avvenire.

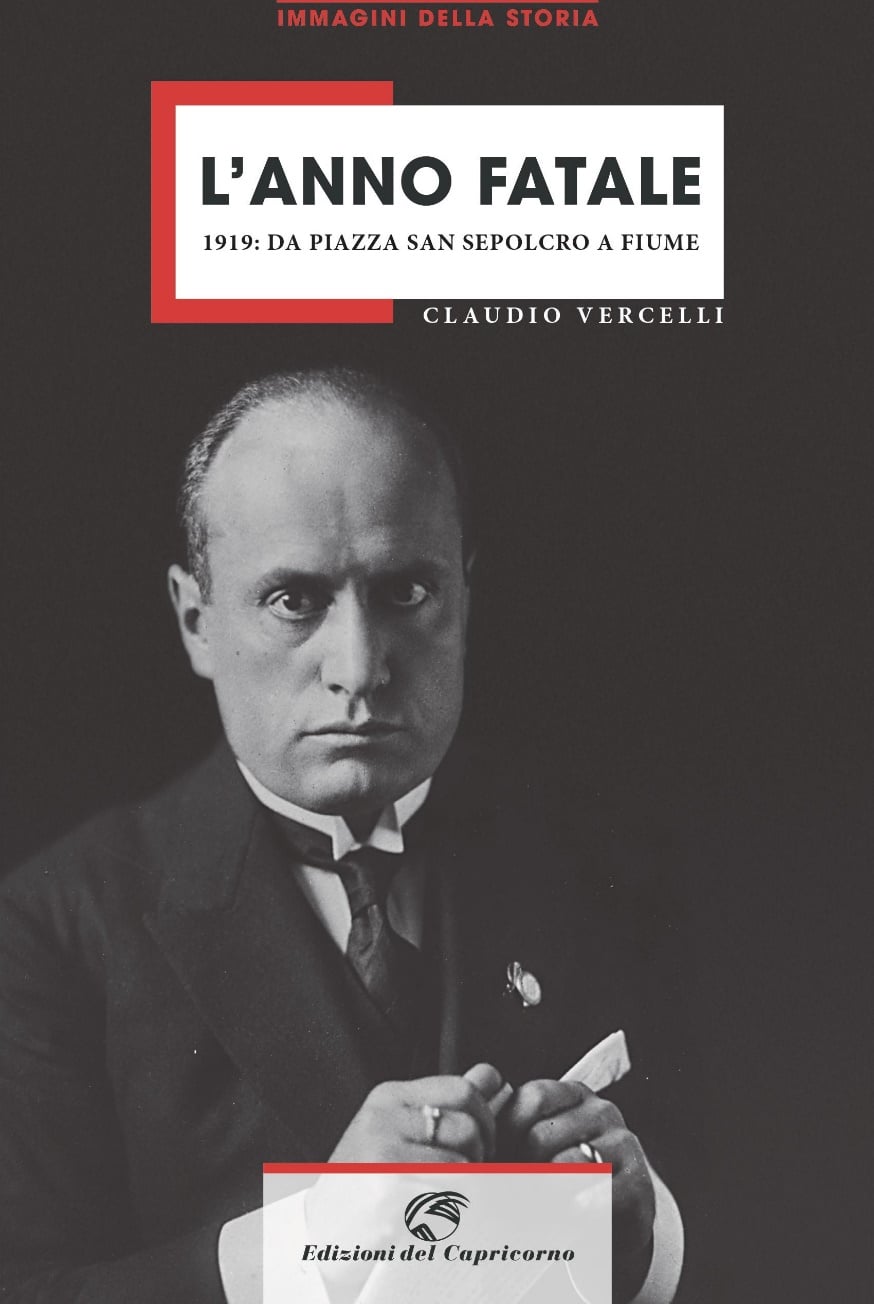

Uno di questi passaggi, lungo solo un anno ma dal sapore e dal peso specifico di un arco temporale assai più vasto, è al centro del bel libro di Claudio Vercelli, 1919: l’anno fatale. Da piazza san Sepolcro a Fiume (Torino, Edizioni del Capricorno, 2019). Vi vengono messi a tema i dodici mesi successivi alla fine della guerra “Grande”, autentica e tragica officina del Novecento, e le conseguenze che da quei mesi finiscono per sprigionarsi.

E già qui sta uno dei meriti del volume, nel dare cioè una valenza cruciale al primo conflitto mondiale. Non sono rare spiegazioni delle vicende post-1918 che non conferiscono rilievo adeguato al trauma bellico, a livello globale e soprattutto nella storia d’Europa. In qualche modo, diretto o indiretto, sono la guerra e le sue eredità che gettano un’ipoteca sul futuro, immediato e di lungo periodo. Tutto ciò che segue non può essere compreso se non nei suoi legami piò o meno profondi con la tragedia delle trincee, poi delle società che si trasformano profondamente. Mutamenti, scarti, rivoluzioni di vario tipo, l’ingresso in dimensioni di massa (tecnologiche, politiche, mediatiche, consumistiche) inusitate rispetto ai parametri plurisecolari del passato, sono territori dentro i quali ci si immette tramite la deriva provocata dallo iato della moderna violenza delle armi sprigionata dall’estate del 1914 alla fine del 1918.

Tra le altre conseguenze postbelliche, il sorgere di regimi come il fascismo italiano e il nazionalsocialismo tedesco – esiti più clamorosi della risposta, da destra, alle sfide della modernità novecentesca innescate dalla guerra e alla necessità di controllare l’immissione di larghe masse di uomini nella sfera politica – ci sarebbero incomprensibili se non li collocassimo dentro la scia del conflitto, di cui essi sono figli diretti e a cui si richiamano continuamente. Gli stessi rivolgimenti rivoluzionari in Russia, per rimanere solo a tre esperienze di quel periodo che hanno segnato l’intera storia del mondo a venire, non soltanto sono resi possibili dal fatto di avvenire nel ventre della carneficina bellica, ma traggono proprio dalla Grande guerra, dai suoi contraccolpi geopolitici e ideologici, una linfa fondamentale.

Tra le altre conseguenze postbelliche, il sorgere di regimi come il fascismo italiano e il nazionalsocialismo tedesco – esiti più clamorosi della risposta, da destra, alle sfide della modernità novecentesca innescate dalla guerra e alla necessità di controllare l’immissione di larghe masse di uomini nella sfera politica – ci sarebbero incomprensibili se non li collocassimo dentro la scia del conflitto, di cui essi sono figli diretti e a cui si richiamano continuamente. Gli stessi rivolgimenti rivoluzionari in Russia, per rimanere solo a tre esperienze di quel periodo che hanno segnato l’intera storia del mondo a venire, non soltanto sono resi possibili dal fatto di avvenire nel ventre della carneficina bellica, ma traggono proprio dalla Grande guerra, dai suoi contraccolpi geopolitici e ideologici, una linfa fondamentale.

Alveo fondamentale e al contempo fattore entro il quale tracima, prima di altre componenti, la crisi postbellica è senza dubbio il processo di pace. Complicato, controverso, simbolico nelle sue ambiguità, esso finisce per annodare nodi che saranno l’innesco del secondo dramma di guerra mondiale di lì a meno di una generazione. L’Autore ce ne fa capire la portata internazionale, con le pagine iniziali del volume, brevi, asciutte ma taglienti.

Solo alla luce del contesto caratterizzato da una pace mai così difficile (d’altronde, mai tanto traumatico era stato un conflitto nella storia europea), è possibile ripercorrere e interpretare le vicende italiane nei tre capitoli centrali del libro. Senza un continuo filtro con ciò che accade nel vasto mondo e nelle sue tensioni di ordine planetario, con tra l’altro la perdita di centralità della vecchia Europa rispetto alla nuova potenza statunitense d’oltreoceano, l’orticello della penisola apparirebbe una delle tante espressioni delle anomalie italiane nella storia contemporanea (che pur ci sono senza dubbio). L’Italia potrebbe sembrare un palcoscenico dominato da scelte irrazionali, isteria post-traumatica all’indomani del tacere delle armi, forza impetuosa del mito. Più di altri, infatti, si muove a suo agio su questo palcoscenico un fenomeno di massa con cui anche nell’attualità di questo 2019 italiano, un secolo dopo quegli eventi, ci troviamo a dover fare i conti. Si tratta dello scarto inquietante tra effettiva realtà e percezione del reale. Da un lato infatti vi è un’Italia comunque uscita vittoriosa dalla prova più drammatica della sua vita unitaria, benché al prezzo di sforzi immani e laceranti, che siede sì al tavolo dei vincitori ma in un contesto geopolitico profondamente mutato dal 1915, quando sceglie di entrare in guerra. Dall’altro lato si pone la percezione: la nazione è avvertita, sin da subito a fine 1918 – la “malata immaginaria”, l’avrebbe definita Salvemini – come boicottata dalle grandi potenze, umiliata se non addirittura dolorosamente sconfitta, con il fardello di una “vittoria mutilata” nei suoi presunti diritti di annessioni territoriali in zone dalmate (zone che, nonostante la storica presenza italiana, sono a larghissima maggioranza slava, a parte pochi centri urbani della costa, come quella fatidica città di Fiume che, pur non rientrando nell’accordo di Londra del 1915, segreto e mai legalizzato nelle sedi istituzionali, viene a gran voce reclamata all’italianità fino a divenire simbolo del “diciannovismo” italico).

Scorrono così alla lettura – piacevole, il che non è affatto scontato – gli eventi principali del 1919. Protagonista il giovane Stato che si trova a scontare una serie di deficit storici rispetto ad altre grandi aree nazionali europee e che coltiva dentro di sé numerose anime e diverse. L’Autore individua e spiega le scelte delle due più importanti tra esse, la socialista (agitata tra le sue componenti riformista e massimalista, che dall’autunno finirà per prevalere con tutta una serie di conseguenze) e la popolare/cattolica (in scivolosi rapporti con l’autorità spirituale della Santa sede), entrambe incarnazione della nuova politica, di massa e di partiti, che trova un apparente sugello nell’universalità (maschile, beninteso) del suffragio elettorale, scontrandosi però con questioni grandi e intricate, a cominciare dalle nuove istanze sociali, in un’economia cambiata dalla guerra ma che vede comunque acuita la forbice tra pulsioni del capitalismo novecentesco, a sua volta massificato nelle produzioni e nei consumi, e le necessità del lavoro. Su tutto, aleggia l’ipoteca della guerra e delle sue eredità, appunto. Siamo spesso abituati, sbagliando, a considerare terminati gli scontri bellici su larga scala una volta che le armi abbiano cessato di far sentire il loro rumore o il sangue di essere versato, o una volta che gli accordi armistiziali vengano sottoscritti. Sappiamo bene come invece una parte importante dei conflitti – e per certi versi non certo tra le meno penose – venga vissuta nei dopoguerra e nelle loro tensioni. E non sto parlando, nel caso dell’Italia post-1918, solo delle grandi difficoltà economiche e sul piano materiale, ma anche di quella linea di faglia, profonda e mai suturata (ancor oggi, un secolo dopo, oserei dire), che divide gli italiani tra chi la guerra l’ha voluta e chi ha cercato di evitarla, tra chi l’ha fatta e chi no, tra chi ne vede il dopo come occasione di potenza per l’Italia e chi si sente porzione di un più complesso sommovimento geopolitico da maneggiare con prudenza. Sta qui, sul tavolo dei batteri inoculati dall’esperienza bellica, la vera partita da giocare. Al termine – ecco un’altra peculiarità italiana – lo sbocco finale sarà una dittatura lunga quasi un quarto di secolo, antesignana e modello per tutti i regimi anti-democratici di destra dell’Europa tra le due guerre, causa della grande tragedia italiana del 1943-1945 (un’esperienza, quella fascista, che l’Italia dal punto di vista storico sta ancora pagando a caro prezzo civile).

Scorrono così alla lettura – piacevole, il che non è affatto scontato – gli eventi principali del 1919. Protagonista il giovane Stato che si trova a scontare una serie di deficit storici rispetto ad altre grandi aree nazionali europee e che coltiva dentro di sé numerose anime e diverse. L’Autore individua e spiega le scelte delle due più importanti tra esse, la socialista (agitata tra le sue componenti riformista e massimalista, che dall’autunno finirà per prevalere con tutta una serie di conseguenze) e la popolare/cattolica (in scivolosi rapporti con l’autorità spirituale della Santa sede), entrambe incarnazione della nuova politica, di massa e di partiti, che trova un apparente sugello nell’universalità (maschile, beninteso) del suffragio elettorale, scontrandosi però con questioni grandi e intricate, a cominciare dalle nuove istanze sociali, in un’economia cambiata dalla guerra ma che vede comunque acuita la forbice tra pulsioni del capitalismo novecentesco, a sua volta massificato nelle produzioni e nei consumi, e le necessità del lavoro. Su tutto, aleggia l’ipoteca della guerra e delle sue eredità, appunto. Siamo spesso abituati, sbagliando, a considerare terminati gli scontri bellici su larga scala una volta che le armi abbiano cessato di far sentire il loro rumore o il sangue di essere versato, o una volta che gli accordi armistiziali vengano sottoscritti. Sappiamo bene come invece una parte importante dei conflitti – e per certi versi non certo tra le meno penose – venga vissuta nei dopoguerra e nelle loro tensioni. E non sto parlando, nel caso dell’Italia post-1918, solo delle grandi difficoltà economiche e sul piano materiale, ma anche di quella linea di faglia, profonda e mai suturata (ancor oggi, un secolo dopo, oserei dire), che divide gli italiani tra chi la guerra l’ha voluta e chi ha cercato di evitarla, tra chi l’ha fatta e chi no, tra chi ne vede il dopo come occasione di potenza per l’Italia e chi si sente porzione di un più complesso sommovimento geopolitico da maneggiare con prudenza. Sta qui, sul tavolo dei batteri inoculati dall’esperienza bellica, la vera partita da giocare. Al termine – ecco un’altra peculiarità italiana – lo sbocco finale sarà una dittatura lunga quasi un quarto di secolo, antesignana e modello per tutti i regimi anti-democratici di destra dell’Europa tra le due guerre, causa della grande tragedia italiana del 1943-1945 (un’esperienza, quella fascista, che l’Italia dal punto di vista storico sta ancora pagando a caro prezzo civile).

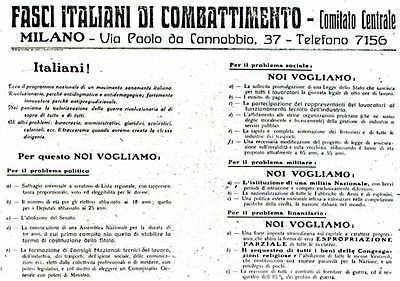

E nel terzo capitolo del libro entrano in gioco attori cruciali di una partita del genere. L’enorme folla di milioni di reduci (così recalcitranti a reimmettersi con facilità nella vita civile del dopoguerra) e i movimenti che cercano di cavalcare lo scontento italico (in primis i fasci di combattimento che nascono in marzo a Milano e danno vita al primo squadrismo), costituiranno insieme gli elementi essenziali di quel “diciannovismo” che nei suoi tratti precipui è fenomeno tutto italiano, sebbene assorba caratteri tipici a livello europeo, tra cui la crisi sistemica postbellica, le difficoltà delle istituzioni che escono da una condotta del conflitto militare e extraparlamentare che le ha scavalcate per anni, l’aggressività delle formazioni paramilitari, esito della seduzione della violenza nella quale sono vissute generazioni di maschi europei nelle trincee.

E nel terzo capitolo del libro entrano in gioco attori cruciali di una partita del genere. L’enorme folla di milioni di reduci (così recalcitranti a reimmettersi con facilità nella vita civile del dopoguerra) e i movimenti che cercano di cavalcare lo scontento italico (in primis i fasci di combattimento che nascono in marzo a Milano e danno vita al primo squadrismo), costituiranno insieme gli elementi essenziali di quel “diciannovismo” che nei suoi tratti precipui è fenomeno tutto italiano, sebbene assorba caratteri tipici a livello europeo, tra cui la crisi sistemica postbellica, le difficoltà delle istituzioni che escono da una condotta del conflitto militare e extraparlamentare che le ha scavalcate per anni, l’aggressività delle formazioni paramilitari, esito della seduzione della violenza nella quale sono vissute generazioni di maschi europei nelle trincee.

Nel quarto capitolo, quindi, si giunge quasi naturalmente ai frutti prevedibili di questo perverso fermentare del corpo sociale italiano. Il lettore può farsi un’idea chiara dell’avventura dannunziana a Fiume, nelle cui viscere sembrano coagularsi ingredienti differenti del diciannovismo postbellico, non sempre coerenti tra loro; dell’avvio del cosiddetto “biennio rosso”, con le ondate di scioperi e manifestazioni varie che vengono dalle fabbriche e dalle campagne; e infine del maturare di una reazione antisocialista, segnata dal timore del pericolo rosso anche sull’onda del mito della rivoluzione bolscevica in Russia, che sul piano polito-economico salda pezzi interi, e differenti, della società italiana, premessa decisiva del futuro regime fascista.

Una fermentazione maleodorante, che l’Autore – nelle conclusioni a un volume capace di parlare anche ai non specialisti, modo giusto di affrontare un Centenario in mezzo a mille retoriche patrie (si pensi ai fiumi che se ne stanno versando per Fiume) – valuta amaramente nel commentare la fine delle aspirazioni operaie, il montare della violenza fascista, la “crisi degli ordinamenti costituzionali”, tutti fattori di uno sbocco dittatoriale nel 1919 ancora imprevedibile.

Enzo Fimiani, storico, docente di storia moderna e contemporanea, coordinatore delle biblioteche dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, componente del comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, della Fondazione Brigata Maiella e della commissione archivi-biblioteche della SISSCO

Pubblicato mercoledì 18 Settembre 2019

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/nel-millenovecentodiciannove/